浅谈《史记·龟策列传》

——兼与《庄子》之《外物》等篇的比较

2016-05-17刘洪生

刘 洪 生

(商丘师范学院 文学院,河南 商丘 476000)

浅谈《史记·龟策列传》

——兼与《庄子》之《外物》等篇的比较

刘 洪 生

(商丘师范学院 文学院,河南 商丘 476000)

摘要:按《史记·太史公自序》关于《龟策列传》的基本构想,今本《史记·龟策列传》“褚先生曰”之前的第一部分和最后的“卜辞”记录,应该就是司马迁的原作和该篇传记的全部内容。旧史家认为其“有录无书”或不当入于“列传”之体,是值得商榷的。而“褚先生曰”完全是作者不领会该篇传记的独特性所致,也招致了后世史论家的一致诟病;同时,也不可否认,所谓褚少孙补作,仍有一定文献性和史料性价值,是对《庄子》文本和有关历史传说的再创作。“褚先生曰”之所以杂凑《庄子》多篇,也说明先秦诸子之书,与“史”有同质的关系;史传文学是史官文化的产物,先秦诸子亦源于史官,二者的关系是同源而生。

关键词:《龟策列传》;司马迁;《庄子》;褚少孙

《龟策列传》是《史记》130篇中争议颇多的篇目之一。[1]其存亡、真伪、文章风格等一直受到《史记》学家们的关注。本文试图通过该篇传记内容的特殊性以及与其他篇目、其他文献的比读,对其做出一些较为合理的解读。

一、《史记》中一定会有《龟策列传》篇目的设列

作为一个史学家,司马迁独创“列传”一体,以人物传记的形式映带史实,是极为卓绝的贡献。但细审《史记》“七十列传”诸篇,有些篇目却不以纪实人物为主,诸如《匈奴列传》《南越列传》《朝鲜列传》《西南夷列传》《大宛列传》《货殖列传》等,确切说应该是少数民族传、藩属国传等,特别是其中的《日者列传》和《龟策列传》则属于特种行业传。刘知几《史通》云:“寻子长之列传也,其所编者唯人而已矣。至于龟策异物,不类肖形,而辄与黔首同科,俱谓之传,不其怪乎?且龟策所记,全为志体,向若与八书齐列,而定以书名,庶几物得其朋,同声相应者矣。”[2]74-75不赞同司马迁将《龟策列传》置于“列传”一体,认为当属于其中的“书”一类体例,这的确是值得深思的。

笔者的理解是,本名《太史公书》的《史记》,原属于私家著史性质,在内容和格局上有着较大的自由度,体例方面虽有一个大致规划,但在具体篇目上又可能是漫无目的无序设列;特别是司马迁因“李陵之祸”而遭受宫刑后,在其史书的写作中一定会有《日者列传》和《龟策列传》这两篇特殊行业的纪传。因为这两篇文字,是司马迁对自己身世家风和行业所属的身份认同,也是他的自哀和自祭,隐含着强烈的史官文化情结和内心的愤恨不平。他不止一次地讲道:

仆赖先人绪业,得待罪辇毂下。[3]577

仆少负不羁之行,长无乡曲之誉,主上幸以先人之故使得奏薄技。[3]577

仆之先非有剖符丹书之功,文史星历,近乎卜祝之间,固主上所戏弄,倡优所畜,流俗之所轻也。[3]578

况仆之不得已乎!所以隐忍苟活,幽于粪土之中而不辞者,恨私心有所不尽,鄙没世而文彩不表于后世也。[3]580

太史公曰:古者卜人所以不载者,多不见于篇。[4]3220

昔在颛顼,命南正重以司天,北正黎以司地。唐虞之际,绍重、黎之后,使复典之,至于夏、商,故重、黎氏世序天地。其在周,程伯休甫其后也。当周宣王时,失其守而为司马氏。司马氏世典周史。[4]3285

太史公执迁手而泣曰:“余先周室之太史也。自上世尝显功名于虞夏,典天官事。后世中衰,绝于余乎?汝复为太史,则续吾祖矣……且夫孝始于事亲,中于事君,终于立身。扬名于后世,以显父母,此孝之大者。[4]3295

太史公遭李陵之祸,幽于缧绁,乃喟然而叹曰:“是余之罪也夫!是余之罪也夫!身毁不用矣!”退而深惟曰:“夫《诗》《书》隐约者,欲遂其志之思也。昔西伯拘羑里,演《周易》;孔子厄陈蔡,作《春秋》;屈原放逐,著《离骚》;左丘失明,厥有《国语》;孙子膑脚,而论《兵法》;不韦迁蜀,世传《吕览》;韩非囚秦,《说难》《孤愤》;《诗》三百篇,大抵贤圣发愤之所为作也。此人皆意有所郁结,不得通其道也,故述往事,思来者。”[4]3300

由此可见,司马迁对自己史官文化世家身份的记忆是深刻的,而态度又是极为复杂的。夏、商、西周以前的历史时期,史官的职责还掌管原始宗教祭祀、卜祝巫术等高级神秘的精神活动,上通天地,下附人事,是极为尊崇和神圣的;晚周以降,礼崩乐坏,王官文化日益摆脱神学独断,由“神本”走向“人本”,史官的地位和作用越来越尴尬;而天命的神秘与人事的莫测,又让当时的司马迁极为困惑。《史记》之《龟策列传》,包括《日者列传》正是这几种因素下的产物。

二、今本《史记·龟策列传》中的第一部分文字,应该就是司马迁原著的基本面貌

《史记·太史公自序》是司马迁自叙身世之作,或者说是他与其父的合传,故称之为“列传第七十”;同时,该篇在整部书最后,又有全书的总序性质,交代著书的基本情况、各篇目梗概等。近代学者李景星论《太史公自序》说:“一部《史记》总括于此……史迁以此篇教人读《史记》之法也。凡全部《史记》之大纲目,莫不于是粲然明白,未读《史记》以前,须将此篇熟读之。”[5]374在这篇后序性质的传记中,司马迁自言撰写《龟策列传》的纲领是:“三王不同龟,四夷各异卜,然后以决吉凶。略窥其要,作《列传》第六十八。”[4]3318今考《龟策列传》第一部分文字(“褚先生曰”以上的文字),基本上就是《太史公自序》“略窥其要”所预设的大致内容,篇幅虽然不长,但所涵盖的内容是比较全面的。

(一)记述卜筮活动的社会作用和神圣意义

“龟策”就是指龟甲和蓍草,古人用以占卜吉凶。《礼记·曲礼上》云:“龟为卜,策为筮。”《左传》之“僖公十五年”记载晋人韩简的话说:“龟,象也;筮,数也。”这是一种古老的文化现象。先民受历史条件限制,无法科学认识所处的生存环境,自然的变化无常,人事的变幻莫测,使他们觉得在冥冥世界中,存在某种神秘力量,是神灵主宰着宇宙的万事万物。因此,卜筮与神话一样,是借助神秘的、非人间的力量,“征服自然、支配自然,把自然力加以形象化”[6]113。《龟策列传》开篇即言:

太史公曰:自古圣王将建国受命,兴动事业,何尝不宝卜筮以助善!唐虞以上,不可记已。自三代之兴,各据祯祥:涂山之兆从而夏启世,飞燕之卜顺故殷兴,百谷之筮吉故周王。王者决定诸疑,参以卜筮,断以蓍龟,不易之道也。蛮夷氐羌虽无君臣之序,亦有决疑之卜。或以金石,或以草木,国不同俗。然皆可以战伐攻击,推兵求胜,各信其神,以知来事。[4]3223

这里,司马迁从一个史学家的立场,客观地记述有史以来卜筮活动的社会意义。虽然夏、商、周及中原周边少数民族等,不同朝代、不同地区、不同民族之间卜筮活动的工具和形式不同,但这种神秘文化信仰,在华夏文明早期的作用是无与伦比的*《史记·日者列传》云:“自古受命而王。王者之兴,何尝不以卜筮决于天命哉!”,这是无需否认的客观事实,也是全世界所有文明都曾经历过的历史阶段。

(二)叙述卜筮活动的历史演变过程

司马迁在《龟策列传》中叙述卜筮活动的历史演变,是以比较的方式展开的,包含强烈的批判态度。

首先,他对秦汉以前有序的卜筮活动及其良好的社会作用是基本肯定的:

略闻夏殷欲卜者,乃取蓍龟,已则弃去之,以为龟藏则不灵,蓍久则不神。至周室之卜官,常宝藏蓍龟;又其大小先后,各有所尚,要其归等耳。[4]3223-3224

是说夏、商卜筮,所用之龟甲或蓍草,事后即弃去,认为“龟藏则不灵,蓍久则不神”;而周人却“宝藏蓍龟”,反复使用,甚至对其使用次数、大小等按等级排列。事实上,在中国古代卜比筮起源更早,在占者的心目中地位也更高,周人即认为龟卜比占筮灵验,《周礼·春官》说:“凡国大事,先筮而后卜。”《左传》之“僖公四年”也记载说:“筮短龟长。”笔者认为,从卜到筮,从用后弃去,到反复使用,甚至依大小先后顺序等级排列,这是卜筮资源稀缺或逐渐匮乏的必然结果*《史记·龟策列传》:“龟千岁乃游莲叶之上,蓍百茎共一根。”,直至后来龟卜专用的龟,被骨取代(牛、猪、羊、鹿等动物骨),筮卜专用的蓍草被竹、木、小棍取代。这也使本来神圣的信仰,逐渐走向世俗化。

或以为圣王遭事无不定,决疑无不见,其设稽神求问之道者,以为后世衰微,愚不师智,人各自安,化分为百室,道散而无垠,故推归之至微,要絜于精神也。或以为昆虫之所长,圣人不能与争。其处吉凶,别然否,多中于人。[4]3224

这里,司马迁记述了两种卜筮之道:一是按先圣王所设立的卜筮规范,进行严格的程式化操作;二是不依从先圣王的卜筮规范和程式,仅从当时龟、筮所呈现出的象、数,进行即时的解读和预测。而两者或“推归之至微,要絜于精神”,或“处吉凶,别然否,多中于人”,其效果都是很可观的。

其次,司马迁对秦汉以降卜筮精神的逐渐遗失,又是持批判态度的:

至高祖时,因秦太卜官。天下始定,兵革未息。及孝惠享国日少,吕后女主,孝文、孝景因袭掌故,未遑讲试,虽父子畴官,世世相传,其精微深妙,多所遗失。[4]3229

司马迁认为汉朝立国后,虽承袭秦旧制,设立太卜官,但直到汉朝中期,或由于汉初的“天下始定,兵革未息”,或由于汉文帝、汉景帝时推行“黄老之术”,卜筮活动缺乏一定的实践性研究,而只是在形式上“父子畴官,世世相传”,导致“其精微深妙,多所遗失”。特别是汉武帝时,本来神圣的卜筮活动,走向了更加世俗恶劣的境地:

至今上即位,博开艺能之路,悉延百端之学,通一伎之士咸得自效,绝伦超奇者为右,无所阿私,数年之间,太卜大集。会上欲击匈奴,西攘大宛,南收百越,卜筮至预见表象,先图其利。及猛将推锋执节,获胜于彼,而蓍龟时日亦有力于此。上尤加意,赏赐至或数千万。如丘子明之属,富溢贵宠,倾于朝廷。至以卜筮射蛊道,巫蛊时或颇中。素有眦睚不快,因公行诛,恣意所伤,以破族灭门者,不可胜数。百僚荡恐,皆曰龟策能言。后事觉奸穷,亦诛三族。

据《国语·楚语下》记载:“古者民神不杂。民之精爽不携贰者,而又能齐肃衷正,其智能上下比义,其圣能光远宣朗,其明能光照之,其聪能彻听之,如是则明神降之,在男曰觋,在女曰巫。”按这种思想,卜筮活动并不是所有人都可以随意而为之事。而汉高祖“博开艺能之路,悉延百端之学,通一伎之士咸得自效,绝伦超奇者为右,无所阿私,数年之间,太卜大集”,就纯属于好大喜功和烂俗的荒唐之举,不仅是不可取的,而且对于卜筮活动的纯洁性是有害的。再说汉武帝时,之所以取得“击匈奴”“攘大宛”“收百越”之功,是汉代厚积累功的结果,而“蓍龟时日亦有力于此”,充其量只是偶然、偶合现象。所以,司马迁认为汉武帝烂赏那些投机逢迎的龟策、日者之士,“如丘子明之属,富溢贵宠,倾于朝廷”,是咄咄怪事。在这种不良导向下,终于出现“卜筮射蛊道,巫蛊时或颇中”的社会风气,致使“百僚荡恐”,而政府不得不大开杀戒,出现族灭破门的人间惨剧。此正如西方学者所论:“巫术要假定自然界中是有规则的,人通过适当的行为就可以利用这些规则去控制自然界,因此,从这个观点看来,巫术是一种冒牌的自然法则体系。”[7]28

(三)揭示卜筮活动产生的社会本质

作为一种文化信仰,某种意义上论,卜筮活动是人们对未来行为的美好期盼,或是为了增强某种行动的信念;同时,也是在制造某种宣传效应与行动的合法性,以此来组织人力,鼓舞人心,《易经》所谓“圣人以神道设教,而天下服矣”。然而,其决定事情成败的根本因素还在于人事方面的必然性。对此,《龟策列传》也进行了客观的揭示:

夫摓策定数,灼龟观兆,变化无穷,是以择贤而用占焉,可谓圣人重事者乎!周公卜三龟,而武王有瘳。纣为暴虐,而元龟不占。晋文将定襄王之位,卜得黄帝之兆,卒受彤弓之命。献公贪骊姬之色,卜而兆有口象,其祸竟流五世。楚灵将背周室,卜而龟逆,终被乾谿之败。兆应信诚于内,而时人明察见之于外,可不谓两合者哉!君子谓夫轻卜筮,无神明者,悖;背人道,信祯祥者,鬼神不得其正。故书建稽疑,五谋而卜筮居其二,五占从其多,明有而不专之道也。[4]3224-3225

这里的大概意思是:(1)摓策定数、灼龟观兆这样的卜筮活动,变化是无穷的,是可以进行多种解说的,关键在于卜筮者是什么样的人,因此,“选贤而用占”,就显得极为重要。(2)卜筮虽具有特别的意义,但对于统治者来说,修明政治和人事,才是最重要的,否则像殷纣王、晋献公那样的无道者,无论怎样迷信神明,都是得不到吉祥和庇佑的。(3)任何成功,都是“兆应信诚于内,而时人明察见之于外”的两方面结合。只从表面现实出发,不顾天道,“轻卜筮”“无神明”,是会偏离正确方向的;反之,背弃人事和伦常,一味迷信所谓“祯祥”,鬼神也不会指引正途。(4)无论如何,卜筮都只能是决疑和决策的参考手段之一,而不能完全依赖它,“故书建稽疑,五谋而卜筮居其二,五占从其多,明有而不专之道也”,其作用又如同民意调查一样,因此,卜筮活动虽有一定的神秘性或偶然性,但更多的则是人事方面的安排和事物发展的必然趋势。总之,笔者认为,这些关于卜筮本质的认识,对于当时的司马迁来说,是难能可贵的。这种科学的立场和唯物论者的眼光,是令人尊敬的。正如一文章所论:“对古代传统人文精神的弘扬,体现了司马迁的人文思想。”[8]

(四)以诗笔著史,余音缭绕

扬雄《法言》说司马迁“爱奇也”。司马迁自言《史记》的写作目的是“网罗天下放失旧闻,略考其行事,综其始终,稽其成败兴坏之纪……欲以究天人之际,通古今之变,成一家之言”,是“以拾遗补艺,成一家之言,厥协《六经》异传,整齐百家杂语”。故在这篇“灵异传”的末尾说:

余至江南,观其行事,问其长老,云龟千岁乃游莲叶之上,蓍百茎共一根。又其所生,兽无虎狼,草无毒螫。江傍家人常畜龟饮食之,以为能导引致气,有益于助衰养老,岂不信哉![4]3225

这段记述,一方面反映了司马迁为探索事物真相,而注重实地考察的历史唯物主义态度,另一方面也显示了一个史家尊重传统文化和风土民情的淑世情怀。事实上,像日者、龟策这种颇具灵异色彩的事情或行为,在不同民族文化、不同历史时期,都可能以不同表现形式存在,即便在科技文明较为发达的今天,我们似乎也无法否认在特殊背景下,精神因素会具有物质性力量作用于一些事件的发生、发展和变化上。因此,对于宗教或类似宗教性信仰的价值,是不宜轻易批判甚至彻底否定的。理解了这些,我们也就不得不佩服上述司马迁所独具的诗性的史家笔法:“江傍家人常畜龟饮食之,以为能导引致气,有益于助衰养老,岂不信哉!”*这句话中的“常畜龟饮食之”,田久川先生翻译为:“常常畜养龟,饮其血,食其肉。”(王利器主编《史记译注》,三秦出版社,1988年版,第2697页)笔者认为,这种理解是值得商榷的,“饮食之”,不是“饮其血,食其肉。”而应是“饲养它”或“给它饮水和食物”之意。句中的“食”,音sì,意为“拿东西给它吃”,而不是“吃它”。这还可以证之以《龟策列传》另一处的描写:“南方老人用龟支床足,行二十余岁,老人死,移床,龟尚生不死。龟能行气导引。问者曰:‘龟至神若此,然太卜官得生龟,何为辄杀取其甲乎?’近世江上人有得名龟,畜置之,家因大富。与人议,欲遣去。人教杀之勿遣,遣之破人家。龟见梦曰:‘送我水中,无杀吾也。’其家终杀之。杀之后,身死,家不利。人民与君王者异道。人民得名龟,其状类不宜杀也。”也无怪乎鲁迅先生说《史记》是“史家之绝唱,无韵之离骚”。仅从这一风格看,《龟策列传》第一部分是非太史公不能为的内容,出自于司马迁笔下是无疑的。

三、《龟策列传》的“褚先生曰”是对《庄子》文本的杂凑与扩写,其实质反映了子学与史学同质的关系

《龟策列传》与《日者列传》可谓是《史记》的姊妹篇。两篇在“七十列传”中的顺序相连,《太史公自序》关于两篇的创设思想也有一定的相似处。今本《日者列传》,除“褚先生曰”外,基本上是司马迁原著内容,主要篇幅是赋写卜者司马季主与中大夫宋忠、贾谊博士之间的相互诘难,大量文字是源于《庄子·盗跖》篇的文本。[9]或许正是在这种情况下,《龟策列传》中“褚先生曰”的主要篇幅,同样是以层层赋写和铺排的结构模式,描述宋元君与博士卫平(宋元君系春秋时宋国国君,作为官名的“博士”之称,始于西汉武帝时期,“褚先生曰”径称宋元君大臣卫平为“博士”,也可看出褚少孙补文的时代性痕迹)二人之间的对话,其中大量的文字,是对《庄子·外物》等篇故事文本的杂凑与扩写。

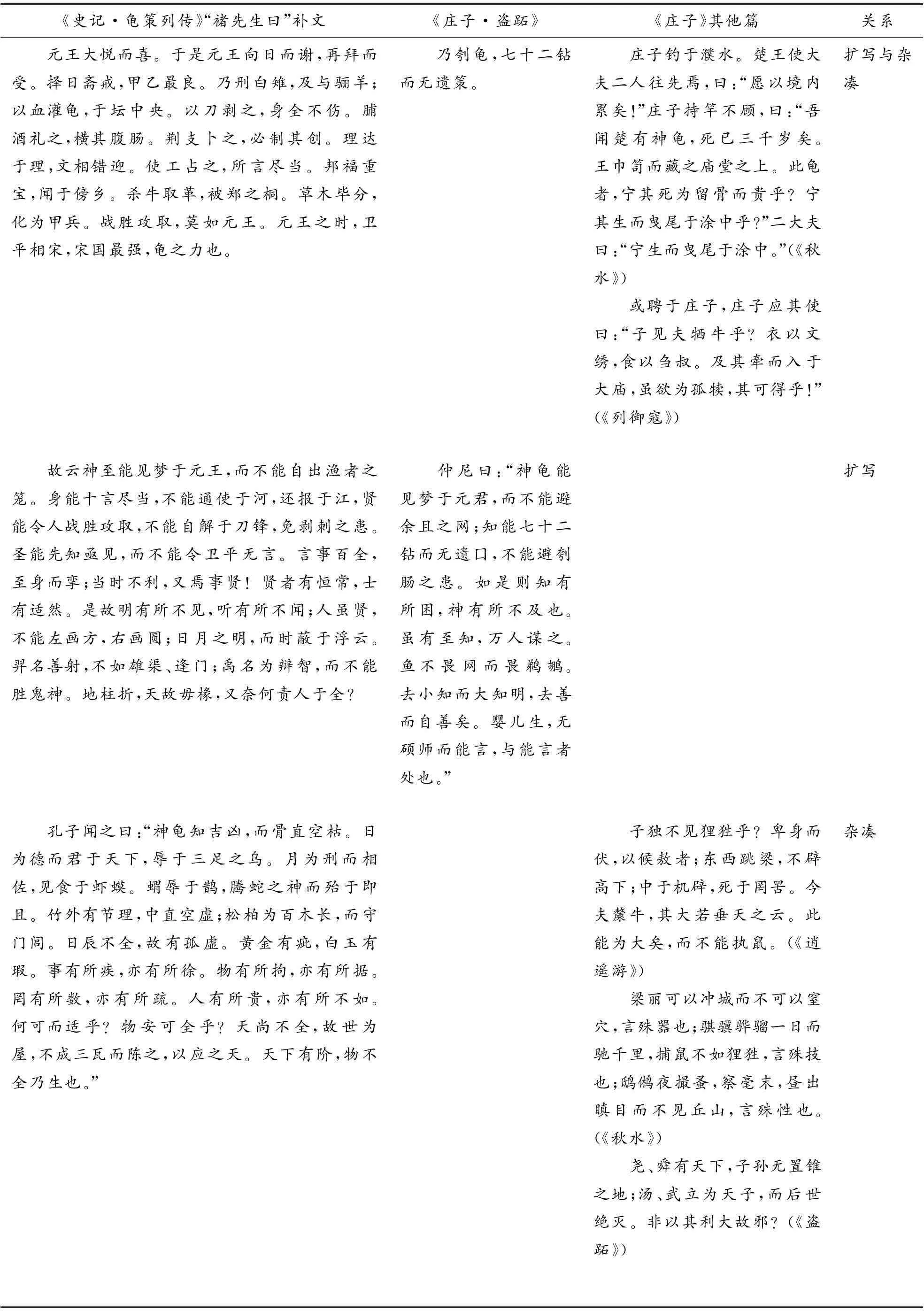

那么,具体而言,《龟策列传》中的“褚先生曰”,杂凑和扩写了《庄子》一书的那些篇章呢?这里试以表1加以比对和说明。

表1 《龟策列传》中的“褚先生曰”对《庄子》篇章的改写情况

续表1

《史记·龟策列传》“褚先生曰”补文《庄子·盗跖》《庄子》其他篇关系 元王大悦而喜。于是元王向日而谢,再拜而受。择日斋戒,甲乙最良。乃刑白雉,及与骊羊;以血灌龟,于坛中央。以刀剥之,身全不伤。脯酒礼之,横其腹肠。荆支卜之,必制其创。理达于理,文相错迎。使工占之,所言尽当。邦福重宝,闻于傍乡。杀牛取革,被郑之桐。草木毕分,化为甲兵。战胜攻取,莫如元王。元王之时,卫平相宋,宋国最强,龟之力也。 乃刳龟,七十二钻而无遗策。 庄子钓于濮水。楚王使大夫二人往先焉,曰:“愿以境内累矣!”庄子持竿不顾,曰:“吾闻楚有神龟,死已三千岁矣。王巾笥而藏之庙堂之上。此龟者,宁其死为留骨而贵乎?宁其生而曳尾于涂中乎?”二大夫曰:“宁生而曳尾于涂中。”(《秋水》)或聘于庄子,庄子应其使曰:“子见夫牺牛乎?衣以文绣,食以刍叔。及其牵而入于大庙,虽欲为孤犊,其可得乎!”(《列御寇》)扩写与杂凑 故云神至能见梦于元王,而不能自出渔者之笼。身能十言尽当,不能通使于河,还报于江,贤能令人战胜攻取,不能自解于刀锋,免剥刺之患。圣能先知亟见,而不能令卫平无言。言事百全,至身而挛;当时不利,又焉事贤!贤者有恒常,士有适然。是故明有所不见,听有所不闻;人虽贤,不能左画方,右画圆;日月之明,而时蔽于浮云。羿名善射,不如雄渠、逢门;禹名为辩智,而不能胜鬼神。地柱折,天故毋椽,又奈何责人于全? 仲尼曰:“神龟能见梦于元君,而不能避余且之网;知能七十二钻而无遗囗,不能避刳肠之患。如是则知有所困,神有所不及也。虽有至知,万人谋之。鱼不畏网而畏鹈鹕。去小知而大知明,去善而自善矣。婴儿生,无硕师而能言,与能言者处也。”扩写 孔子闻之曰:“神龟知吉凶,而骨直空枯。日为德而君于天下,辱于三足之乌。月为刑而相佐,见食于虾蟆。蝟辱于鹊,腾蛇之神而殆于即且。竹外有节理,中直空虚;松柏为百木长,而守门闾。日辰不全,故有孤虚。黄金有疵,白玉有瑕。事有所疾,亦有所徐。物有所拘,亦有所据。罔有所数,亦有所疏。人有所贵,亦有所不如。何可而适乎?物安可全乎?天尚不全,故世为屋,不成三瓦而陈之,以应之天。天下有阶,物不全乃生也。” 子独不见狸狌乎?卑身而伏,以候敖者;东西跳梁,不辟高下;中于机辟,死于罔罟。今夫斄牛,其大若垂天之云。此能为大矣,而不能执鼠。(《逍遥游》)梁丽可以冲城而不可以窒穴,言殊器也;骐骥骅骝一日而驰千里,捕鼠不如狸狌,言殊技也;鸱鸺夜撮蚤,察毫末,昼出瞋目而不见丘山,言殊性也。(《秋水》)尧、舜有天下,子孙无置锥之地;汤、武立为天子,而后世绝灭。非以其利大故邪?(《盗跖》)杂凑

笔者认为,通过以上比对,至少有三个问题值得注意:

一是“褚先生曰”对“宋元王”其人的描写,合乎相关文献的记载。《龟策列传》中的宋元王,《庄子》之《外物》《田子方》《徐无鬼》等篇,均写作“宋元君”,应即春秋时宋国国君宋元公(?—前517),公元前531年—前517年在位,因诈杀诸公子,引起宋国内乱,死于为鲁昭公返国之事奔走的途中。陆德明《经典释文》云:“(宋元君),元公也。案元公名佐,平公子。”[6]913历史上的宋元公,是一个颇具传奇色彩的人物,《左传》昭公二十五年记载:

宋公享昭子,赋《新官》,昭子赋《车辖》。明日宴,饮酒乐。宋公使昭子右坐,语相泣也。乐祁佐,退而告人曰:“今兹君与叔孙其皆死乎?吾闻之:‘哀乐而乐哀,皆丧心也。’心之精爽,是谓魂魄。魂魄去之,何以能久?”[11]471

文中的昭子,即鲁国大夫叔孙婼。他当时是为季平子到宋国迎亲,所娶即宋元公之女。宋元公与昭子在第一天的宴会上,各自赋诗言志,合乎礼仪规范。但第二天的宴会,则出现了不合礼仪的场面,“宋公使昭子右坐,语相泣也”。因为在古代,正式外交活动的饮酒聚会,参与人员的座次是固定的,不能随意改变。《诗经·小雅·宾之初宴》就把“舍其座迁”视作悖礼之行,而加以讥讽和批判。宋元君作为一国之君,却在饮酒兴高采烈之际,请鲁国来宾更换座次,与自己并坐且居于上位;而又情之所至,乐极生悲,相向而泣。这些都是违背常理,僭越礼法的。因此遭到了在场的宋国大臣乐祁的非议,认为不合法度,是不祥之兆。但从《左传》所载这件事又可以看出,宋元公是一个性情中人,作为一个诸侯国君,在正式外交场合中,竟然能不拘礼教,坦露情怀,哀乐由自,任其自然。或许正由于此,《龟策列传》“褚先生曰”描写使于河的江使神龟,半途被渔家捕获时,而“见梦于宋元王”,并且说:“身在患中,莫可告语,王有德义,故来告诉。”宋元王也立即追查施救,而且说:“不可久留,趣驾送龟,勿令失期。”甚至当博士卫平反复晓以利害,谏议杀龟卜占,他仍然一再说:“寡人若不遣也,是渔者也。渔者利其肉,寡人贪其力,下为不仁,上为无德,君臣无礼,何从有福?寡人不忍,奈何勿遣?”“夫逆人之使,绝人之谋,是不暴乎?取人之有,以自为宝,是不强乎?寡人闻之,暴得者必暴亡,强取者必后无功……趣驾送龟,勿令久留。”足见其并不是一个唯利是图、功利至上者。

又据《左传》昭公二十五年记载:

十一月,宋元公将为公故,如晋。梦大子乐即位于庙,己与平公服而相之。旦,召六卿。公曰:“寡人不佞,不能事父兄,以为二三子忧,寡人之罪也。若以群子之灵,护保首领以殁,唯是楄柎所以藉幹者,请无及先君。”仲几对曰:“君若以社稷之故,私降昵宴,群臣弗敢知。若夫宋国之法,死生之度,群臣以死守之,弗敢失队。臣之失职,常刑不赦。臣不忍其死,君命祗辱。”宋公遂行,己亥,卒于曲棘。[11]473

事件是说,宋元公欲前往晋国,为被驱逐在外的鲁昭公求情,而使其复国。可是,出发前他却有不祥之梦:自己与亡父身穿朝服,辅佐在庙中即位的太子。这预示他即将辞世,因此,他对身后事作了安排。他不听大臣仲几的阻拦,果然死于途中。可见,这则史料中,宋元公仍然是一个感情用事、率性而为的人。

当然,真实历史中的宋元公,作为一个诸侯国的最高统治者,说不上是什么圣君明主,在位期间也没有什么大的建树,甚至因做事常常不合法度,导致了宋国内乱,在《左传》中被定性为“无信而多私”。但笔者认为,究竟应如何理解“无信而多私”这句话。在功利至上和效率价值原则下,宋元君的确是一个“无信而多私”的诸侯国君;但站在较为人性化的视野下,“无信”,无非就是指做事或说话不合法规礼俗;“多私”,无非就是指任情使性、率真自然。所以,在《左传》的描写中,他才能够在外交场合下,与客人易位而座,又歌哭无端,哀乐放怀;他为作为第三国的鲁国利益奔走,不顾及个人安危,甚至嘱咐臣下在自己死后薄葬,不因自己的作为而连累先父,“唯是楄柎所以藉幹者,请无及先君”。而在《庄子》之《田子方》篇中,宋元君认为那个不拘常法、放浪形骸的画匠是最高的大师;在《徐无鬼》篇中,他又渴望能成为匠石“运斤成风”的“质者”,追求浪漫方外之游。

二是“褚先生曰”大量采用《庄子》文本,反映了子学与史学的密切关系。通过以上的列表和分析,我们可以清楚地看到,从《左传》到《庄子》,宋元公这位宋国君的人格精神是统一的;或者换一句话说,两部文献的记录逻辑是一致的。所以,也是史学家的褚少孙补写《史记·龟策列传》,才会大量采用《庄子》中的寓言故事,这正反映出了先秦诸子之书与史学同质的关系。司马迁作为一个伟大的史学家,在《十二诸侯年表序》中早已注意到了史传与诸子的密切关系,曾论到《左传》大有功于诸子学,铎椒、虞卿、吕不韦等皆删拾《春秋》(即《左氏春秋》)而为书,“及如荀卿、孟子、公孙固、韩非之徒,各往往摭拾《春秋》之文以为书,不可胜纪”。班固《汉书·艺文志》“诸子略”也认为:“道家者流,盖出于史官,历记成败存亡祸福古今之道,然后知秉要执本,清虚以自守,卑虚以自持,此君人南面之术也。”刘师培的《周季诸子述左传考》《左传荀子相通考》等,论述周代以来诸子之学与《左氏春秋》的关系,认为诸子之作,多征引《左传》;其《古学出于史官论》,甚至进一步论到:

《汉书·艺文志》叙列九流,谓道家出于史官,吾谓九流学术皆源于史,匪仅道德一家。儒家出于司徒,然周史六弢以及周制周法皆入儒家,则儒家出于史官。阴阳家出于羲和,然羲和和苗裔为司马氏,作史于周,则阴阳家出于史官。墨家出于清庙之守,然考之周官之制,太史掌祭祀,小史辨昭穆,有事于庙,非史即巫,即墨家出于史官。纵横家出于行人,然会同朝觐以书协礼事,亦太史之职,则纵横家出于史官。法家出于理官,名家出于礼官,然德刑礼义,史之所记,则法、名两家亦出于史官。杂家出于议官,而孔甲盘盂亦与其列;农家出于农稷,而孔安国书册参列其中;小说家出于稗官,而虞初周说杂伺其间,则杂家、农家、小说家亦莫不出于史官,岂仅道家云哉?盖班志所言,就诸子道术而分之,非就诸子渊源而分之也。仁和龚氏有言,诸子学术,皆周史支孽小宗,后世子与史分,古代子与史合,此周史之所职掌者二也。[12]471

足见史传与诸子存在密切的横向联系与渗透,或者说,先秦诸子之学与史学实有同质的关系。神话传说是先民认识自然和社会的一种方式,是以变异、甚至荒诞的形式来记载历史;而先秦诸子学说,虽以阐发政治哲学道理为主,但其立论的基础和文化背景,是离不开作为思想材料的史实的。《庄子·天下》篇论“学术”云:“古之人其备乎!……其在数度者,旧法、世传之史尚多有之。其在于《诗》《书》《礼》《乐》者,邹鲁之士、缙绅先生多能明之。《诗》以道志,《书》以道事,《礼》以道行,《乐》以道和,《易》以道阴阳,《春秋》以道名分。其数散于天下而设于中国者,百家之学时或称而道之。”由此可见,庄子等学者对先秦史著是十分熟悉的。这恐怕也正是《史记》之《龟策列传》中(包括《日者列传》),褚少孙转写或传抄《庄子》文献内容的根本原因。“褚先生曰”说这是:“谨连其事于左方,令好事者观择其中焉。”

三是“褚先生曰”的文风,汉赋色彩浓厚,不同于太史公之笔。《史记》中《日者列传》与《龟策列传》是两篇并列的姊妹篇,《日者列传》记述司马季主与宋忠、贾谊的辩论,受《庄子·盗跖》篇的影响,语言风格与秦汉以前的诸子散文相类,也与《史记》别处所体现出的司马迁文风相似,笔者认为,这正可以作为判定《日者列传》中大部分内容是出自太史公之手的重要依据。而《龟策列传》“褚先生曰”关于宋元王与卫平的对话,明显带有汉赋家的习气,铺张扬厉,“劝百讽一”,句子以四言或短句式为主,甚至是韵文的形式,与司马迁《史记》较为简古质朴的文风,有着明显的区别。这里试选录数节,比较如下:

二君(宋忠、贾谊)曰:“尊官厚禄,世之所高也,贤才处之。今所处非其地,故谓之卑。言不信,行不验,取不当,故谓之污。夫卜筮者,世俗之所贱简也。世皆言曰:‘夫卜者多言夸严以得人情,虚高人禄命以说人志,擅言祸灾以伤人心,矫言鬼神以尽人财,厚求拜谢以私于己。’此吾之所耻,故谓之卑污也。”[4]3216-3217

(《日者列传》)

司马季主曰:“故骐骥不能与罢驴为驷,而凤皇不与燕雀为群,而贤者亦不与不肖者同列。故君子处卑隐以辟众,自匿以辟伦,微见德顺以除群害,以明天性,助上养下,多其功利,不求尊誉。公之等喁喁者也,何知长者之道乎!”宋忠、贾谊忽而自失,芒乎无色,怅然噤口不能言。于是摄衣而起,再拜而辞。行洋洋也,出门仅能自上车,伏轼低头,卒不能出气。居三日,宋忠见贾谊于殿门外,乃相引屏语相谓自叹曰:“道高益安,势高益危。居赫赫之势,失身且有日矣。夫卜而有不审,不见夺糈;为人主计而不审,身无所处。此相去远矣,犹天冠地屦也。此老子之所谓‘无名者万物之始’也。天地旷旷,物之熙熙,或安或危,莫知居之。我与若,何足预彼哉!彼久而愈安,虽曾氏之义未有以异也。”[4]3219-3220

(《日者列传》)

(宋元王曰):桀有谀臣,名曰赵梁。教为无道,劝以贪狼。系汤夏台,杀关龙逢。左右恐死,偷谀于傍。国危于累卵,皆曰无伤。称乐万岁,或曰未央。蔽其耳目,与之诈狂。汤卒伐桀,身死国亡。听其谀臣,身独受殃。春秋著之,至今不忘。纣有谀臣,名为左强。夸而目巧,教为象郎。将至于天,又有玉床。犀玉之器,象箸而羹。圣人剖其心,壮士斩其胻。箕子恐死,被发佯狂。杀周太子历,囚文王昌。投之石室,将以昔至明。阴兢活之,与之俱亡。

(《龟策列传》)

(卫平对曰):桀为瓦室,纣为象郎。征丝灼之,务以费氓。赋敛无度,杀戮无方。杀人六畜,以韦为囊。囊盛其血,与人悬而射之,与天帝争强。逆乱四时,先百鬼尝。谏者辄死,谀者在傍。圣人伏匿,百姓莫行。天数枯旱,国多妖祥。螟虫岁生,五谷不成。民不安其处,鬼神不享。飘风日起,正昼晦冥。日月并蚀,灭息无光。列星奔乱,皆绝纪纲。以是观之,安得久长!虽无汤武,时固当亡。[4]3235

(《龟策列传》)

因此,我们仅从这种行文风格方面的比对,也可以看出今本《史记·龟策列传》中的些微端倪。

参考文献:

[1] 张新科.关于《史记》的缺补问题[J].古籍整理研究学刊,2008,(5):9-12.

[2] [唐]刘知几.史通·编次[M].蒲起龙,通释.吕思勉,评.上海:上海古籍出版社,2008.

[3] [汉]司马迁.报任安书[M]//萧统.文选.李善,注.北京:中华书局,1981.

[4] [汉]司马迁.史记[M].北京:中华书局,1983.

[5] 韩兆琦,张大可,宋嗣廉.史记题评与咏史记人物诗[M]//史记研究集成:第三卷.北京:华文出版社,2005.

[6] [德] 马克思,恩格斯.马克思恩格斯选集:第二卷[M].北京:人民出版社,1972.

[7] [英]W·C·丹皮尔.科学史[M].李珩,译.北京:商务印书馆,1995.

[8] 杨冬菊.《史记》所载吹奏乐器之渊源及价值探究[J].渭南师范学院学报,2015,(11):80-83.

[9] 刘洪生.试谈《史记·日者列传》:兼与《庄子·盗跖》篇之比较[M]//诸子学刊:第五辑.北京:上海古籍出版社,2011.

[10] 郭庆藩.庄子集释[M].北京:中华书局,1961.

[11] 春秋三传[M].杜预,注.上海:上海古籍出版社,1987.

[12] 刘师培.古学出于史官论[J].国粹学报,1905,1(4):32-33.

【责任编辑梁红仙】

Discussion on Turtle Biographies in Historical Records,Comparing with the Objects and Other Articles in Chuang-tzu

LIU Hong-sheng

(School of Language and Literature, Shangqiu Normal University, Shangqiu 476000, China)

Abstract:according to the basic ideas about the Turtle Biographies, in Records of the Historian, Sima Qian’s Preface, Mr. Chu said about its modern version, “The first and the last part of Oracle’s records should be the original of Sima Qian and it is also all contents of the biography. The ancient historians think it is no recorded book or improper to be sorted in biographies, which is worth discussing. Mr. Chu’s words are the complete misunderstanding of the uniqueness of the biography, which leads to the later historian’s criticism; at the same time, as to Chu Shaosun’s so-called complements it is undeniable about its certain literary and historical value, which is the re-creation of the text and historical biography of Chuang Tzu. Mr. Chu’s remarks crossed with several texts of Chuang Tzu shows that the doctrine of the pre-Qin presents the quality of history; history and biography literature is the product of the historiographer’s culture, and pre-Qin philosophers are also originated from the official and the relationship between those two.

Key words:Turtle Biographies; Sima Qian; Chuang-tzu; Chu Shaosun

作者简介:刘洪生(1964—),男,河南柘城人,商丘师范学院文学院教授,主要从事中国古典文学研究。

收稿日期:2015-10-28

中图分类号:K207

文献标志码:A

文章编号:1009-5128(2016)01-0028-09

【司马迁与《史记》研究】