漢文《善惡因果經》研究

2016-05-16張小艷

張小艷

(作者單位: 復旦大學出土文獻與古文字研究中心)

漢文《善惡因果經》研究

張小艷

《善惡因果經》(下稱《因果經》),全名爲《佛説善惡因果經》,又稱《佛説因果經》《菩薩發願修行經》,一卷,著譯者不詳。經文旨在宣揚善惡因果報應,認爲世間衆生所以有好醜、强弱、善惡、貧富、苦樂、壽夭等之别,乃因先世用心不等、造業不同所致,並逐一敍述各種報應的前因及諸類行爲將受之後報,最後謂修習此經,得度苦難*參季羨林主編《敦煌學大辭典》“善惡因果經”條,上海辭書出版社,1998年,740頁。。該經最早見於敦煌本隋仁壽四年(604)抄《優婆塞戒經》卷末題記*該題記最早爲牧田諦亮先生揭出,所據爲伯2276號《優婆塞戒經》卷一一末尾的題記(參其著《疑經研究》,京都大學人文科學研究所,1976年,338頁)。類似的題記也見於北大D83號、斯4162號、斯4570號、甘博5號《優婆塞戒經》卷末,内容繁簡有别。其中甘博5號卷末的題記最全,即:“仁壽四年四月八日,楹雅珍因向京,爲亡父寫《灌頂經》一部、《優婆塞經》一部、《善惡因果經》一部、《太子成道經》一部、《五百問事經》一部、《千五百佛名經》一部、《觀無量壽經》一部;造觀世音像一軀,造卌九尺續命神幡一口。所造功德,爲法界衆生一時成佛。”(《甘藏》4/37B)按:“《甘藏》4/37B”指《甘肅藏敦煌文獻》(簡稱《甘藏》,蘭州: 甘肅人民出版社,1999年)第4册37頁下欄,下仿此。本文所引敦煌圖録還有: 《英藏敦煌文獻(漢文佛經以外部份)》(簡稱《英藏》,凡14册),成都: 四川人民出版社,1990—1995年;《俄藏敦煌文獻》(簡稱《俄藏》,凡17册),上海古籍出版社,1992—2001年;《法藏敦煌西域文獻》(簡稱《法藏》,凡34册),上海古籍出版社,1995—2005年;《天津市藝術博物館藏敦煌文獻》(簡稱《津藝》,凡6册),上海古籍出版社,1996—1997年;《台東区立書道博物館所蔵中村不折旧蔵禹域墨書集成》(簡稱《中村》,凡3册),日本文部科学省科学研究費特定領域研究《東ァジア出版文化の研究》總括班,2005年;《國家圖書館藏敦煌遺書》(簡稱《國圖》,凡146册),北京圖書館出版社,2005—2011年;《英國國家圖書館藏敦煌遺書》(簡稱《英圖》,已出40册),桂林: 廣西師範大學出版社,2011年起陸續出版。;經録中最先著録於天册萬歲元年(695)明佺奉敕纂成的《大周刊定衆經目録》(下稱《大周録》)卷一五僞經目録,稱其經“古來相傳皆云僞謬,觀其文言冗雜,理義澆浮,雖偷佛説之名,終露人謨之狀”(T55/472B24、474C11— 474C14)*“T55/472B24”指《大正藏》第55册472頁中欄第24行。下仿此。,被判作僞經。該經不載於清以前的藏經,日本《卍續藏經》(下稱《續藏經》)將其收編入藏,歸在“印度撰述”之經部*載《卍續藏經》第1册,臺北: 新文豐出版公司,1993年,698—704頁。,《大正藏》卷八五以《續藏經》本爲底本、參校中村不折藏敦煌本録文收載(T85/1380B17—1383B6)。除刊本外,敦煌文獻中現存有該經的漢文寫本52號、藏文寫本5號、粟特文寫本1號*漢文寫本的卷號統計主要在參考曹凌《中國佛教疑僞經綜録》(上海古籍出版社,2011年,322—325頁)中有關《因果經》介紹的基礎上,重新翻檢核實敦煌圖録所得,詳參第二小節。5號藏文寫本即ITJ 220(=Ch.73.VII.2)、ITJ 221(=Ch.73.XV.fr.4)、ITJ 298(=Vol.70.fol.6)、ITJ 335.2(=Ch.73.XIII.1[30-31])、ITJ 335.3(=Ch.73.XIII.1[32]),1號粟特文寫本爲Pelliot Sogdien 4(原編號爲P.3516)。敦煌藏文諸本的介紹與梳理,參任小波《藏譯〈善惡因果經〉對勘與研究導論》,載沈衛榮主編《大喜樂與大圓滿: 慶祝談錫永先生八十華誕漢藏佛學研究論集》,北京: 中國藏學出版社,2014年,135—137頁。。

一 相關研究概述

自敦煌藏經洞文獻發現一個多世紀以來,學界有關《因果經》三種文本的研究已取得突出的成就。1920—1928年,高梯奥與伯希和合作,第一次刊佈了整理伯希和所獲粟特語《因果經》的成果(包括粟特文的拉丁字母轉寫,粟特文本及相應的漢文本詞彙的法文譯注)及全部圖版*R.Gauthiot & P.Pelliot, Le Stra des Causes et des Effets, Paris: P.Geuthner,1920-1928;又參季羨林主編《敦煌學大辭典》“善惡因果經粟特語譯本”、“粟特語佛説善惡因果經研究”條,506、803頁。。1947年,周一良指出漢文《因果經》中“眼目睞”的“睞”當作“角睞”,謂斜視,並引高梯奥與伯希和轉寫的粟特文譯本作參證*周一良《關於俗講考再説幾句話》,原載《天津大公報圖書周刊》第21期,1947年;後改題作《讀唐代俗講考》,載周一良著、錢文忠譯《唐代密宗》,上海遠東出版社,1996年,172頁。。1970年,麥肯吉將高梯奥與伯希和轉寫成拉丁字母的粟特語文本譯成英文*D.N.Mackenzie, The “Sūtra of The Causes and Effects of Actions” in Sogdian, London: Oxford University Press, 1970;又參季羨林主編《敦煌學大辭典》有關粟特文本《因果經》的條目,506、803頁。。1976年,牧田諦亮從經本的流傳、翻譯及日本所存注疏三方面對《因果經》作了深入的探研,指出該經最初見録於明佺的《大周録》,但從敦煌寫經題記看,漢文本在仁壽四年(604)至顯德六年(959)前後一直在民間廣泛抄寫讀誦;敦煌文獻中還留存了該經的藏文和粟特文本;漢文本東傳日本後出現了多種注疏*牧田諦亮《疑經研究》,336—344頁。。1998年,方廣錩、李德龍、榮新江三位在《敦煌學大辭典》的相關條目中分别對《因果經》的漢、藏及粟特文本作了簡明的介紹*參季羨林主編《敦煌學大辭典》有關《因果經》的條目,479、506、740、803頁。。2009年,薩仁高娃、陳玉利用敦煌藏文寫經與藏、漢《大藏經》所收《因果經》,對該經各版本異同及藏文本與漢文本間的關係作了細緻的比較,認爲釋迦光所譯藏文本《因果經》的母本應是梵文本*薩仁高娃、陳玉《藏文〈佛説善惡因果經〉研究》,《中國藏學》2009年第3期,104—108頁。。2010年,曹凌對敦煌遺書和日本文獻中所存《因果經》的文本進行了調查,計存53號,並對每號的存殘和綴接情況、首尾題及傳世典籍中的引文作了敍述,認爲經本形態明顯受到《阿育王息壞目因緣經》《佛説罪福報應經》的影響,但關於這些經典間的關係尚待進一步研究*曹凌《中國佛教疑僞經綜録》,322—328頁。。2012年,于淑健對漢文《因果經》中“乖恪、恨戾、黄、五姓、”等字詞作了詳實的考證*于淑健《敦煌佛典語詞和俗字研究》,上海古籍出版社,2012年,180、184、188、282、347頁。;同年,任小波撰文指出《因果經》譯者釋迦光實爲8—9世紀間的藏地譯師琛·釋迦光,其藏譯本應源自漢文*任小波《敦煌ITJ687號法成〈業報要説〉殘本新譯——兼論〈善惡因果經〉的藏譯者釋迦光的身份問題》,沈衛榮主編《文本中的歷史: 藏傳佛教在西域和中原的傳播》,北京: 中國藏學出版社,2012年,33—35頁。。2014年,他又對藏譯《因果經》的對勘與研究作了概述,其中所論藏譯本遣詞用語中體現出來的漢地文化背景對探討該本的母本來源及《因果經》的真僞頗有助益*任小波《藏譯〈善惡因果經〉對勘與研究導論》,沈衛榮主編《大喜樂與大圓滿: 慶祝談錫永先生八十華誕漢藏佛學研究論集》,130—143頁。。

不難看出,百年來中外學者從文獻整理、翻譯、刊佈及文本比較、内容探源、詞語考釋、綜合考論等,多角度地對漢、藏、粟特等三種語言文本的《因果經》作了較全面的研究,取得了令人矚目的成績。但在參閲前人論著及校讀漢文《因果經》時,筆者發現前賢時彦對經文内容本身的解讀還不夠細化和深入,譬如經本的内容來源及成書時代尚需作細緻的考辨,《因果經》與相關佛經的關係還有待進一步的比對。此外,如前所述,《大周録》將《因果經》判作“僞經”,日本《續藏經》却將其收在“印度撰述”之經部,把它視爲翻譯的“真經”。那麽,《因果經》究竟是“真經”還是“僞經”呢?在此,筆者擬從經文内容的分析比對入手,通過考察其中語段及特殊詞句在同時期翻譯佛經及中土文獻中使用的情況,來推求經本成立的大致時代,藉此探討《因果經》的真、僞問題。

二 敦煌本《因果經》簡介

經普查,現已公佈的敦煌文獻圖録中共存有漢文《因果經》寫本53號。其中,英國國家圖書館藏20號,即: 斯714、2077、3400、4866V-1、4911、4917、4978、5458-2、5602、5610V-1、6311、6960-2、7597、8224、9843*斯9843號,承復旦大學中文系張炎博士示知,謹此致謝!、10237、12140、12638、12704、13093號;中國國家圖書館藏16號,即: 北敦858(北8271,盈58)、1060(北8272,辰60)、2079(北8273,冬79)、4238(北8270,玉38)、5490(北8657,菓90)、5734(北8658,柰34)、8124(北8659,乃24)、8450(北8660,裳50)、9528(殷49)、9593(湯14)、10257(臨386)、10476(臨605)、11139(臨1268)、11907(臨2036)、14193(新393)、16303(臨4135)號;俄羅斯科學院東方文獻研究所藏12號,即: 俄敦1166、2441、4504、4892、5243、5616、7387、9947、10342、10772、11157、11612號;法國國家圖書館藏2號,即伯2055-3、2922號;日本杏雨書屋藏2號,即羽264、336號;日本書道博物館藏1號,即中村74號。

上揭53號寫本中,僅斯2077號、斯5458-2號、斯5602號、伯2055-3號、伯2922號等5件首尾完整,其餘均爲殘卷或殘片。殘缺的寫本中,或有本爲一卷而被撕裂成數卷者,如北敦4238+北敦858號、北敦5490+北敦5734號、北敦8124+北敦2079號、北敦9593+北敦10257+北敦11907號、斯8224+斯12638+斯10237+斯12704+斯13093號、俄敦1157+俄敦11612+俄敦10772號等6組*此處所列6組寫本的綴合,第1、2組綴合的揭示分别參《國圖》第12册條記目録第10頁、第74册條記目録第5頁;第3組綴合的標列參曹凌《中國佛教疑僞經綜録》,324頁;其餘3組綴合的解説及圖示參拙文《敦煌疑僞經四種殘卷綴合研究》,《宗教學研究》2015年第4期,89—92頁。。

此外,53號寫本中,唯3件卷末有題記。具體内容如下:

(一) 中村74號卷末題記:“先天二年六月二日寫了,唯願合家大小無諸才掌(災障),早見家鄉,願一切衆早得利(離)苦地脱。書人左庭之了。”(《中村》中/35B)

(二) 斯2077號卷末題記:“清信佛弟子畫保員,壹爲先亡父母,貳爲合家大小莫洛(落)三塗、神生淨土;謂(爲)城惶(隍)災禮(沴),寶員信心寫此經者,念誦衣(依)教奉行。”(《英圖》33/182)

(三) 伯2055-3號卷末題記:“弟子朝議郎檢校尚書工部員外郎翟奉達爲亡過妻馬氏追福,每齋寫經一卷。標題如是: 弟一七齋寫《無常經》一卷;弟二七齋寫《水月觀音經》一卷;弟三七齋寫《咒魅經》一卷;弟四七齋寫《天請問經》一卷;弟五七齋寫《閻羅經》一卷;弟六七齋寫《護諸童子經》一卷;弟七[七]齋寫《多心經》一卷;百日齋寫《盂蘭盆經》一卷;一年齋寫《佛母經》一卷;三年齋寫《善惡因果經》一卷。右件寫經功德,爲過往馬氏追福。奉請龍天八部、救苦觀世音菩薩、地藏菩薩、四大天王、八大金剛以作證盟,一一領受福田,往生樂處,遇善知識,一心供養。”(《法藏》3/348B)

由題記(一)中“先天二年”可知該卷抄於公元713年。題記(二)中的抄經者,前言“畫保員”,後文省稱“寶員”,説明“保員”即“寶員”。此人又見於以下兩件寫本,一是伯2098號《佛説八陽神咒經》卷末題記:“于時同光四年丙戌之歲四月四日弟子畫寶員,一爲亡過父母作福,二爲合家大小無諸災鄣,城皇(隍)役令教多,與合家作福寫此經者,於(依)教奉行。”(《法藏》5/177A)二是斯6207號《兒郎偉·障車》末端題記:“長興三年壬辰歲三月廿六日畫寶員記。”(《英藏》10/184B)兩件寫本中,前件抄於後唐同光二年(926),後件抄於長興三年(932)。從書寫筆跡看,這兩件與上揭斯2077號《因果經》皆爲畫寶員一人所抄,則其所抄《因果經》的年代應與之同時或相近。題記(三)中抄經者翟奉達爲曹氏歸義軍時期著名的曆學家,該經乃爲其妻馬氏追福而抄。檢與此相關的津藝193號《佛説無常經》卷末題記云:“顯德五年歲次戊午三月一日夜,家母阿婆馬氏身故至七日,是開七齋。夫檢校尚書工部員外郎翟奉達憶念,敬寫《無常經》一卷,敬畫寶髻如來佛一鋪,每七至三年周每齋寫經一卷追福,願阿娘託影神遊,往生好處,勿落三塗之災,永充供養。”(《津藝》4/86)此爲翟奉達於顯德五年(958)爲其妻馬氏身亡後的第一個七日設齋追福所抄《無常經》題記。從伯2055-3號題記可知,《因果經》抄於爲馬氏追福的三年齋,而“三年齋”與“一年齋”之間並無“二年齋”,由於“佛教的一年齋在時間上就是儒家的小祥或曰中祥十三個月,三年齋就是儒家的大祥二十五個月”*參吴麗娱《“中祥”考——兼論中古喪制的祥忌遇閏與齋祭合一》,《敦煌吐魯番研究》第13卷,上海古籍出版社,2013年,179頁。,故所謂“三年齋”實指二十五月大祥祭所設之齋。以此推算,伯2055-3號《因果經》當抄於後周顯德七年(960)。

前文已述,《因果經》最早見於敦煌文獻中仁壽四年(604)所抄《優婆塞戒經》卷末題記。結合上揭《因果經》題記看,該經在604—960年這三百多年間一直在敦煌廣泛流行,且主要通過民衆抄經以獲取現世的功德(如爲亡者追福、爲存者求安等)而留存下來。

三 《因果經》的文句比對

張總考察《高王觀世音》的形成時,指出其經“雖是中土撰述的僞經,其基本内容幾乎都是從翻譯的佛典中摘引、擇取而來,並非撰述、而是編纂引録而成”,探明其“底細”後,可知“疑僞經也可由編者之意圖與民衆之需求,從翻譯的‘真經’之中摘編採取而成”*張總《疑僞經中的摘抄與編撰例説》,《首届佛教疑僞經國際學術研討會論文集》,上海師范大學哲學學院敦煌學研究所,2014年3月21—24日,215、248頁。。受此啓發,筆者擬循此理路對《因果經》的成立作一細緻的分析考察*爲便於字數統計,本文以《續藏經》所收未加標點且無校改的經本爲工作本。。

《續藏經》所收《因果經》,首、尾皆題“佛説善惡因果經”,存226行,滿行20字,除去首尾題,經文總計4518字。結構上,該經序分、正宗分、流通分三分具足。其中,序分38字,始“如是我聞”,訖“一心静聽”(參見T85/1380B19—1380B21);正宗分4348字,始“爾時阿難爲衆生故而白佛言”,訖“其人現世舌則墮落”(參見T85/1380B21—1383A27);流通分132字,始“爾時阿難白佛言”,訖“歡喜奉行”(參見T85/1383A28—1383B5)。序分與流通分皆仿漢譯佛經的樣式,行文用語大抵近似。正宗分,乃經本的主體,最能體現《因果經》成立的基本情形,現按内容的先後次序分爲兩層來探討。

(一) 述現世衆生之差别: 阿難請求世尊解説,爲何世間衆生等同一種,生在人中却有好醜、强弱、貧富、苦樂、貴賤、夭壽等種種差别。經文始“爾時阿難爲衆生故而白佛言: 世尊,今見世間等同一種,生在人中,有好有醜,有强有弱,有貧有富……”,訖“唯願世尊廣説因果,大衆知聞,一心從善”(參見T85/1380B21—1380C14),計382字。整段經文多用四字格,如“音聲不同,言語殊方。有百歲不死,有三十早亡;有十五夭喪,胞胎墮落”,讀來語勢連貫,一氣而下。經查考,這段文字中僅少數詞句(如“有好有醜”“音聲不同”“()睞”“爲他僕使”“衣食自恣”“少時貧賤”“父慈子孝”“論經説義”“浮寄”“鳥栖鹿宿”“衣毛茹血”“不識文字”“高爽”“闇鈍無智”“不求自至”“富而慳貪”“爲他愛敬”“種種異類”等)較早見於仁壽四年(604)之前的漢譯佛經或中土文獻*如“有好有醜”一語,較早見於西晉竺法護太康五年(284)譯《修行道地經》卷一:“又有風起,成體顔色,或白赤黑,有好有醜,皆由宿行。”(T15/187B25—187B26)又,經文“有自無舍屋,處處浮寄”中“浮寄”,較早見於三國魏黄初七年(226)曹植《文帝誄序》:“考諸先紀,尋之誓言,生若浮寄,惟德可論。”(參曹植撰,趙幼文校注《曹植集校注》,北京: 人民文學出版社,1984年,341頁)是其例。,而連貫的整段内容則只見於《因果經》,應屬編者的撰述。

(二) 明衆生受報之因緣: 佛答阿難: 今身受報不同皆由先世用心不等、造業不同所致。經文始“佛告阿難,如汝所問,受報不同者,皆由先世用心不等,是以所受千差萬别”,訖“若聞是經生誹謗者,其人現世舌則墮落”(參見T85/1380C15—1383A27),計3966字。經文在佛與阿難的問答中,闡述今身先世的種種因果報應: 今身所受善惡果報乃由前世所作不同業因而來;今身作惡業者死墮畜生中;前身犯僧伽物、不敬三寶者今遭畜生、地獄之報;今身所受人形不端、習性不良乃因前世曾爲畜生,今身作惡業者死墮地獄,從地獄出復受畜生身,若得人身,則受形不端、所行不善、受苦萬端,等等。通篇多用統一的排比句式敍述,形成强調連貫的語勢,如“今身端政者從忍辱中來,爲人醜陋者從瞋恚中來……爲人舌短者從屏處盜罵尊長中來”等。通過對這段經文的考察,我們在劉宋求那跋陀羅譯《佛説罪福報應經》、北涼曇無讖譯《大般涅槃經》、前秦曇摩難提譯《阿育王息壞目因緣經》、元魏曇靖撰《提謂波利經》及菩提留支譯《十地經論》中,找到了與《因果經》内容相關或對應的文句。現按經文的先後次序,將《因果經》與上述四部譯經中表述近似、顯有因襲的文句進行討論並列表比對。

1. 《因果經》與《佛説罪福報應經》的文句比對

關於《佛説罪福報應經》,梁僧祐《出三藏記集》(下稱《僧祐録》)卷四載“五道輪轉罪福報應經一卷”,歸在“失譯”經(T55/30A27);隋費長房《歷代三寶紀》卷一〇載“罪福報應經一卷”,謂由求那跋陀羅隨譙王劉義宣鎮撫荆州的元嘉年間(445— 453)在辛寺譯出(T49/91C5、92A14—92A20),然其書又於卷一四小乘經失譯録中載“輪轉五道罪福報應經一卷”(T49/117B22);唐智昇《開元釋教録》卷一三載“罪福報應經一卷,一名輪轉五道罪福報應經,宋天竺三藏求那跋陀羅譯”,謂兩本“但立名題廣略有異,文既無别,但存一本耳”(T55/617B13—617B16)。是知《罪福報應經》又名《輪轉五道罪福報應經》,爲劉宋求那跋陀羅於公元445— 453年譯出。

經查考,《因果經》中講述今身所受果報乃由前世所作業因使然的内容中,有26句經文與《佛説罪福報應經》(下稱《報應經》)中的一些文句密切相關(具體文句的比對參表1)。該經敍述今世爲人受形的差别乃因前身業因的不同時常用“爲人……從……中來”、“……故”和“喜……者後生……”的句式來表達,如“爲人安詳、言行審諦從禪定中來”、“爲人姝長恭敬人故”、“憙殺生者後生水上浮游蟲”等,但三種句式交錯出現,没有一定之規。通過比較,可知《因果經》的編者直接襲用了《報應經》中的第1、3兩種句式,而將第2種句式改同第1種;同時,又創製兩種新的句式:“……者死墮……虫中”、“前身……者今身生在……中”。《因果經》中大部分經文都採用這四種句式交錯行文,根據文意的轉换選用不同的句式來表達,形成一種句式整齊美觀、語勢連貫而又錯落變化的風格。《因果經》除了承襲和改换《報應經》的句式外,還對具體的經文作了删減改寫,即打亂《報應經》原文的次序,摘選其語句,根據行文需要進行删改,如將《報應經》中“爲人端正,顔色潔白,暉容第一,手體柔軟,口氣香潔,人見姿容,無不歡喜,視之無厭,從忍辱中來”這樣冗長的語句,精簡成“今身端政者從忍辱中來”。摘録改寫中,編者也會增入一些新的成分,敍述的角度也會有所變化,如將《報應經》中“……故”的句式,統一變作“爲人……從……來”時,即將“生無所知不學問故”改作“爲人聰明從學問誦經中來”,原有經文除“學問”二字尚存外,其餘皆已焕然一新,敍述的口吻也由否定變成了肯定。

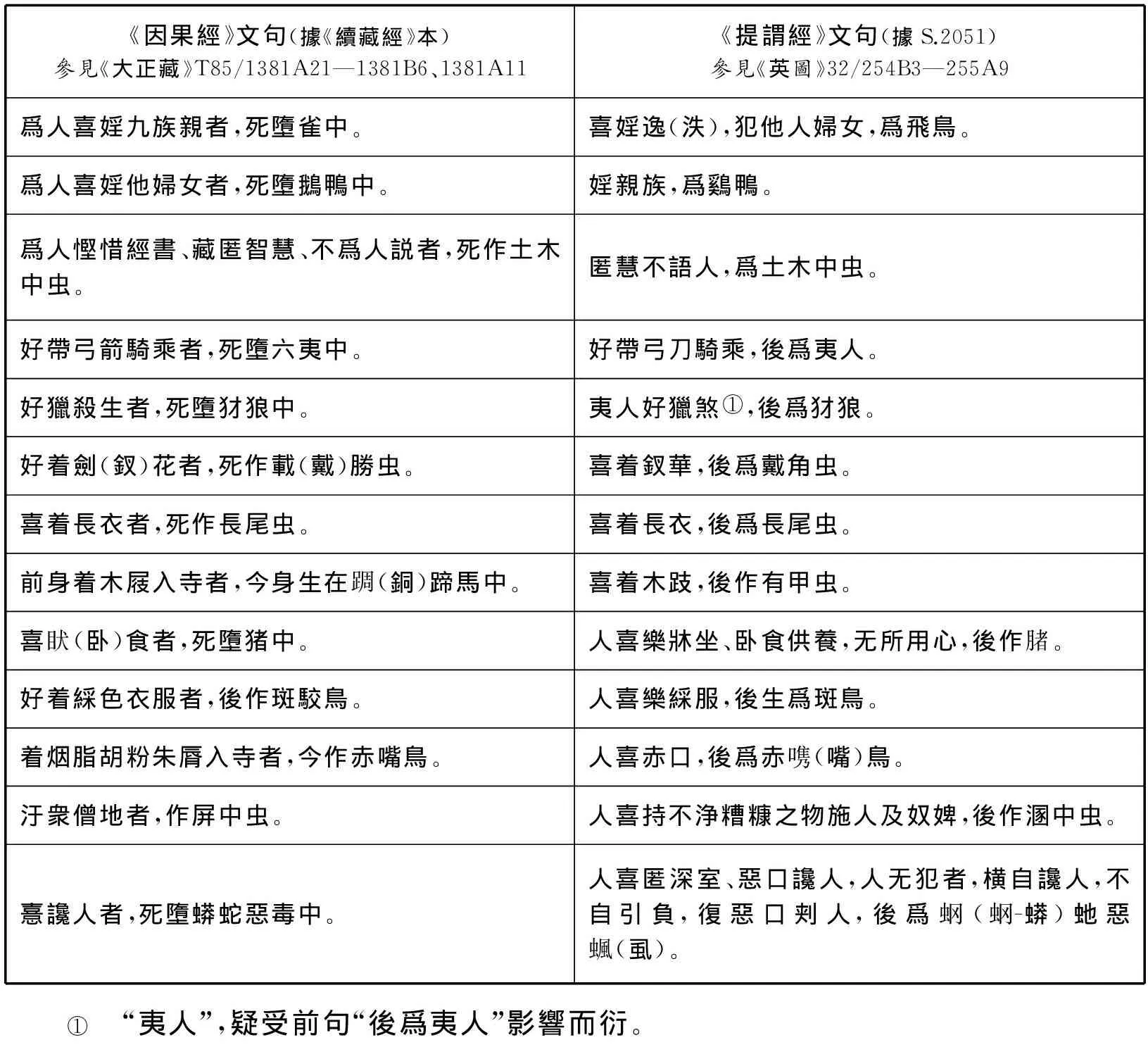

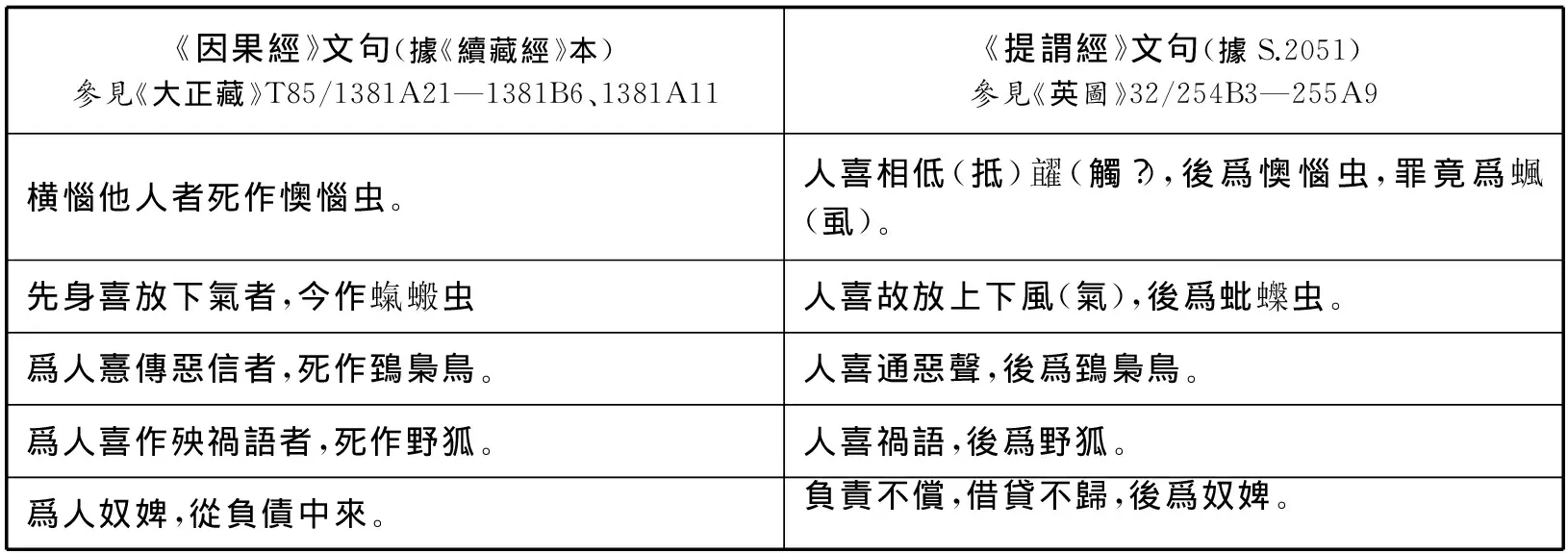

2. 《因果經》與《提謂波利經》的文句比對

《提謂波利經》(下稱《提謂經》),又名《佛説提謂經》《提謂經》《提謂五戒經》等,最早見録於《僧祐録》,其中將“提謂經一卷”與“提謂波利經二卷”分别收入卷四“新集續撰失疑雜經録第一”和卷五“新集疑經僞撰雜録第三”,後者下云:“提謂波利經二卷(舊别有提謂經一卷)。右一部,宋孝武帝時,北國比丘曇靖撰。”(T55/39A24—39A25)知此經爲劉宋孝武帝(454—464年在位)時北魏僧人曇靖所撰。唐道宣《續高僧傳》卷一曇曜傳附曇靖:“時又有沙門曇靖者,以創開佛日,舊譯諸經並從焚蕩,人間誘導,憑准無因,乃出《提謂波利經》二卷,意在通悟,而言多妄習。故其文云:‘東方泰山,漢言代岳,陰陽交代故。’謂代岳出於魏世,乃曰漢言,不辯時代,斯一妄也。太山即此方言,乃以代岳譯之,兩語相翻,不識梵魏,斯二妄也。其例甚衆,具在經文,尋之可領。舊録别有《提謂經》一卷,與諸經語同。但靖加五方五行,用石糅金,疑成僞耳。並不測其終。隋初開皇關壤,往往民間猶習《提謂》,邑義各持衣鉢,月再興齋,儀範正律,遞相監檢,甚具翔集云。”*道宣撰,郭紹林點校《續高僧傳》,北京:中華書局,2014年,13頁。則此經乃曇靖於北魏文成帝重興佛法後據一卷本《提謂經》撰造的僞經,該經至隋初關中民間仍廣泛流通,且與邑義結合,足見其流傳之廣與影響之深。

《提謂經》在敦煌文獻中共有伯3732、斯2051、北敦3715、俄敦1657等4號,其中後二號可綴合,伯3732號爲卷上,其餘爲卷下。經比對,《因果經》論及今世習性不良或作惡業者死墮畜生時,有18句經文與《提謂經》中一些文句非常近似(具體文句的比對參表2)。該經敍述相應的内容多用“(人)喜/好……,後爲……”的句式,《因果經》則將之改爲“(爲人)喜/好……者,死墮/死作/後作……”來表達,以便與全經的行文統一。如《提謂經》言“人喜禍語,後爲野狐”,《因果經》即改作“爲人喜作殃禍語者,死作野狐”,除增改個别字詞外,語意全同,其間承襲的痕跡顯而易見。

3. 《因果經》與《阿育王息壞目因緣經》的文句比對

《僧祐録》卷二載“王子法益壞目因緣經一卷,或云阿育王息壞目因緣經”(T55/10C4);同書卷七載竺佛念作《王子法益壞目因緣經序》,稱其經由曇摩難提於建初六年(410)在安定城譯出(T55/51C1—51C11)。檢《因果經》中敍及今身受形不端、習性不良者乃從畜生中來時,經文中有17句與《阿育王息壞目因緣經》(下稱《因緣經》)中的相關内容極其相似(具體文句的比對參表3)。該經通篇以四言偈頌行文,《因果經》爲使經文在形式、内容上達到統一,便將《因緣經》中原由四言偈頌表達的内容,改成了“爲人……者從……中來”的散文句式,改寫中删去某些偈頌或改寫個别字詞,如將其中的“恩和寬仁,堪履寒熱,所行無記,從牛中來”删改成“爲人堪履寒熱、無記録心者從牛中來”。總之,《因果經》主要襲用了《因緣經》的内容,相對完好地保存了經文原有的次序和連貫性,只在句式或個别詞句上對其四言偈頌作了一定的删改。

4. 《因果經》與《大般涅槃經》的文句比對

《僧祐録》卷八載釋道朗作《大涅槃經序》,謂該經由曇無讖於玄始十年(421)受沮渠蒙遜之請而譯(T55/59C21—59C22)。查《因果經》中有兩段經文字與《大般涅槃經》(下稱《涅槃經》)中相關的内容接近(具體文句的比對參表4): 一是講爲人貪財、喜瞋恚、愚癡、憍慢者死後所受惡報;二是述布施所獲百倍、千倍或無窮之善報。從二經文句的比對可知: 《因果經》對《涅槃經》的改動非常大,編者主要根據行文需要將相關的内容進行删改: 或删其外來成分(如耆婆耆婆舍利伽鳥);或用“爲人……者死墮……”的句式改寫其經文;或改變經文的字詞、順序,如將“一者病人,二者父母,三者如來”改成“一者諸佛,二者父母,三者病人”,不僅將“如來”换成“諸佛”,還把它移至首位;“病人”則挪到了最末;或完全重新寫過,如將“一食之施,尚得是報,何況純陀信心施佛、具足成就檀波羅蜜”改成“一食之施,尚獲無量之報,況能常施,何可窮盡”,除前四字尚存外,其餘字句已面目全非,幾乎看不出其間的承襲關係了。

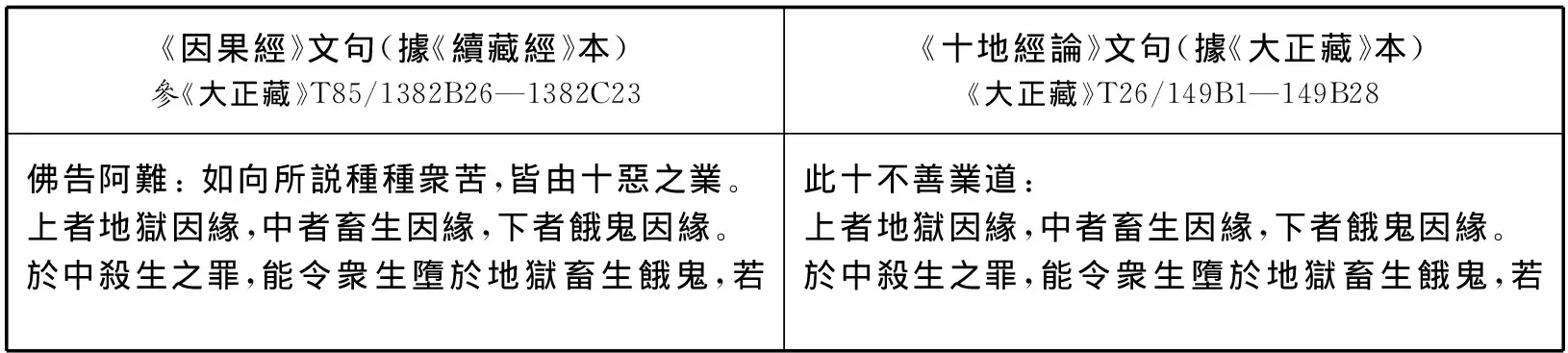

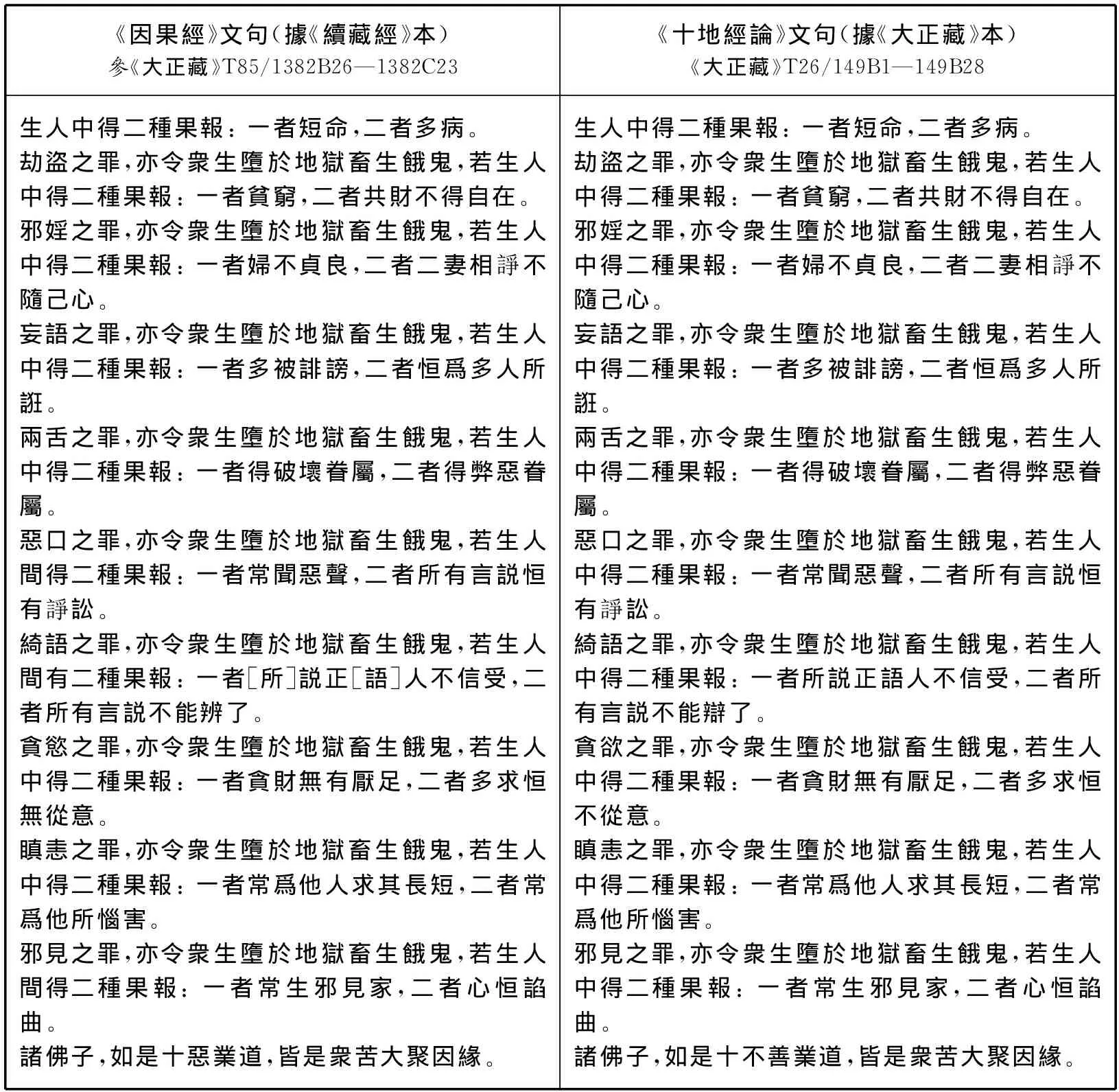

5. 《因果經》與《十地經論》的文句比對

隋法經《衆經目録》卷五載“十地經論十二卷”,注云:“後魏永明年沙門勒那摩提共菩提留支於洛陽譯。”(T55/141A2)知該經於483— 493年間譯出。據查,《因果經》中述及殺生、劫盜、邪婬、妄語、惡口、綺語、貪慾、瞋恚、邪見等十惡業的果報時,其中長達450字的經文與《十地經論》卷四中相關的内容幾乎全同,編者只是將少數幾處文字略加改動(具體文句的比對參表5),如將“皆由十不善之業”、“如是十不善業道”的“不善”,據文意改作“惡”;把“惡口之罪”“邪見之罪”所受惡報的“若生人中”的“中”改爲“間”*“中”與“間”雖僅一字之别,但對敦煌殘片的定名則有著至關重要的作用。如俄敦5616號殘(轉下頁)。其他三處“所説正語人不信受”與“説正人不信受”、“辯”與“辨”、“慾”與“欲”之别,則只是經本脱文及用字的通假、古今字的不同,其餘内容則全同。其實,漢譯佛經中與這段經文近似的内容還見於東晉佛陀跋陀羅譯《大方廣佛華嚴經》卷二四(T9/549A27—549B22)、姚秦鳩摩羅什譯《十住經》卷一(T10/505A8—505B3),但仔細比對後發現,只有《十地經論》的詞句與《因果經》最爲接近。可以説,《因果經》除改用個别文字外,幾乎完全照抄了該經的整段經文。不僅如此,《因果經》之所以又稱“菩薩發願修行經”,亦源於《十地經論》。任小波指出,《十地經論》在《因果經》所引“十不善業道”之後,又説:“云何爲願?經曰: 菩薩復作是念,我當遠離十不善業道,樂行法行。論曰: 願者,復樂行大乘法,作利益衆生義故,攝善法故。如經,菩薩復作是念,乃至樂行法行故。云何修行?經曰: 菩薩遠離十不善業道,安住十善業道,亦令他人住於十善業道。論曰: 修行者,自住善法,遠離彼障,修行對治,亦令衆生住善法故。如經,菩薩遠離十善業道,乃至亦令他人住於十善業道故。”(T26/149C14—149C24)這應當就是《因果經》亦稱“菩薩發願修行經”之所本*(接上頁) 片(載《俄藏》12/198B),存16行,行17字,第6行中部殘損3字,第7—16行下部殘缺。所存内容始“於中煞生之罪”,訖“一者”。原卷無題,《俄藏》未定名。從殘存内容看,殘片的主要内容同時見於《善惡因果經》、晉譯《大方廣佛華嚴經》卷二四、唐譯《大方廣佛華嚴經》卷三五、《十住經》卷一、《十地經論》卷四,究竟當如何定名呢?曹凌《中國佛教疑僞經綜録》將其列在《因果經》下,起初筆者對此表示懷疑,認爲應屬晉譯《華嚴經》卷二四。但仔細比對後,發現殘片末行頂端二殘字爲“人間”,其前一行所存10字爲“惡口之罪,亦令衆生墮於”,比照相關的經本,其下所殘之字當是“地獄畜生餓鬼,若生”(此行抄18字),末二字正與後行首二字“人間”相連成句。其中“間”字之用,乃《因果經》區别於其他與之具有近似内容的佛經的關鍵字眼,是知此號爲《因果經》殘片,故曹凌定名可從。*這段内容引自任小波先生2016年1月10日回覆筆者的電子郵件。。

從上文的敍述和相應的列表中可以看出: 《因果經》與《報應經》《提謂經》《因緣經》《涅槃經》及《十地經論》中相關的内容,不論在句式表達還是選詞用語方面都密切相關。《因果經》的編者往往根據行文及表達的需要,通過改用統一句式、换用個别文字、删改部分詞句、改换表述等方式來編造經文。筆者以《續藏經》本爲準,對《因果經》中與上揭四經相關的内容作了統計,總計1482字,約佔經本總字數(4518字)的 31.9%,將近三分之一的經文摘録或改編自這五部經。正如曹凌所言,《因果經》的形態確實受到了《報應經》《因緣經》的影響。但還可補充的是,其内容同時也受到了《涅槃經》《提謂經》,尤其是《十地經論》的較大影響,其經文間的承襲相因顯而易見。

四 《因果經》的時代蠡測

北涼曇無讖譯《涅槃經》卷九如來性品第四之六云: 佛涅槃後,“正法未滅餘八十年,爾時是經於閻浮提當廣流佈,是時當有諸惡比丘,抄略是經分作多分,能滅正法色香美味。是諸惡人,雖復誦讀如是經典,滅除如來深密要義,安置世間莊嚴文飾、無義之語,抄前著後,抄後著前,前後著中,中著前後……雜以世語,錯定是經,令多衆生不得正説、正寫、正取、尊重、讚歎、供養恭敬。”(T12/421C26— 422A6)這説明打亂經文原有次序、“雜以世語”的抄造經典的方式,很早就已出現。《大周録》稱《因果經》“文言冗雜,理義澆浮,雖偷佛説之名,終露人謨之狀”,即謂該經乃“抄造”的僞經,其經形式上三分具足,内容上又含有不少貨真價實的成分,表面看來頗像佛説的“真經”,但其中摻入的“世語”却始終透露出僞造的形迹。以此看來,《因果經》中除去摘編自上述五經的 31.9% 的經文外,其餘内容應爲抄造者雜入的“世語”及其他文字。下文即擬從這兩方面來討論《因果經》的成書時代。

前文已述,據敦煌寫經題記,漢文本《因果經》在隋仁壽四年(604)至後周顯德七年(960)前後一直在民間抄寫流通。説明該經至遲在公元604年之前就已出現,那麽它編纂成書的上限是什麽時代呢?

首先,從《因果經》中31.9%的經文源出的五部經看,《報應經》爲求那跋陀羅於南朝宋文帝元嘉年間隨譙王鎮撫荆州時(445— 453)譯出;《提謂經》由北魏僧人曇靖於劉宋孝武帝時(454—464)撰出;《涅槃經》由曇無讖於北涼沮渠蒙遜玄始十年(421)譯出;《因緣經》是曇摩難提於苻秦建初六年(410)所譯;《十地經論》則爲菩提留支於北魏永明年間(483— 493)譯出。如前所述,《因果經》中所述十惡業果報的内容與《十地經論》最爲接近,除個别文字略有不同外,其餘幾乎完全抄自該經,則《因果經》出現的年代最早也不會早於483年。

其次,《因果經》中除了31.9%的内容摘録改編自上述五部經外,其餘68.1%的内容則是編者根據自己的知識結構結合其對當時社會現狀的觀察而撰造的經文,如正宗分第一層所述現世衆生受報之别的語段即爲編者所撰。另,正宗分第二層的語段中也插入了許多溢出五部經之外的内容: 或援用佛經典故,或反映中土特有的文化現象及名物稱謂,或體現編者的生活場景。下面摘取四段文字來討論。

(一) 云何名爲善心?若至僧中,見佛禮拜,見僧恭敬,請經問義,受戒懺悔,捨於財物,經營三寶,不惜身命,護持大法。如是之人,舉足一步,天堂自至,未來受果如樹提伽,是則名爲最上善人也。(參見T85/1381B21—1381B24)

此段論説何爲善心時,提到若能敬重三寶、護持大法,即可舉足步入天堂,像樹提伽一樣獲得果報。所謂“樹提伽”乃用典,指劉宋求那跋陀羅譯《樹提伽經》中的樹提伽長者,經文謂其因“布施功德,現天上受樂。昔五百商主將諸商人,齎持重寶經過險路,奔空山中,走逢一病道人,給其草屋,厚敷牀褥,給其水漿、鎢錥、米糧,給其燈燭,于時乞願天堂之報,今得果報”(T14/825C25—825C29)。經中所述布施之人即樹提伽夫婦,其因布施功德而受報上天享樂。《因果經》編者引樹提伽爲例,藉以説明布施可獲天堂受樂之報,勸勉衆生精勤布施。

(二) 好著劍(釵)華者死作載(戴)勝虫;……憙學人語調挊(弄)者死作鸚鵡鳥;……先身憙放下氣者今作虫;先身用衆僧碓磑者今作叩頭虫;先身節量人食者今作啄木虫;……捶(插)骨捭(椑)入寺者今作長(嘴)鳥;著烟(脂)胡粉朱唇入寺者今作赤(嘴)鳥;著綵色衣入寺者今作黄。(參見T85/1381A24—1381B12)*文中“劍”,《大正藏》本作“創”,伯2922號作“釵”,是,據改;“捶”,《大正藏》本同,伯2922號、伯2055-3號、北敦4238+北敦858號皆作“插”,是,據改。

此段敍述今身造作惡業死後墮入畜生受形爲相應的“蟲”類,先身因作惡業今世受形爲相應的“蟲”“鳥”類。其中所作惡業的類型與受形爲畜生的禽類之間體現出一種井然有序的對應關係,如頭戴釵華者死作戴勝,喜學人語者死作鸚鵡,喜放下氣者今作,穿綵衣入寺者今作黄等,這種對應關係反映的文化現象具有鮮明的中土特色,似不可能出現在漢譯佛典之中。

且經文所述禽類之名,有較常見者(如戴勝、鸚鵡等),也有頗爲生僻者(如、黄)等。“黄”,于淑健謂即黄戾婁,也稱黄離留、鶬鶊、黄鶯、黄鳥等;“”當爲“戾婁”涉“鳥”而成的增旁字;“黄戾婁”之稱較早見於唐慧沼《金光明最勝王經疏》卷二:“黄鳥者,本云枳羅,此云黄鳥,應是此間黄戾婁鳥。”*于淑健《敦煌佛典語詞和俗字研究》,188頁。所言甚是。而“”,則未見前賢論及。該詞《大正藏》本作“蟠”,敦煌本伯2055-3號、北敦4238+北敦858號分别作“”、“”。從字形看,此蟲當名“氣盤”,前字作“”乃其增旁字,作“”則是增旁字的訛寫;後字作“”、“”亦爲增旁字,作“蟠”則是借音字。“氣盤蟲”較早見於宋唐慎微《證類本草》卷三〇“行夜,療腹痛、寒熱、利血,一名負盤”下注云:“陶隱居云:‘今小兒呼盤,或曰(音煩)蟲者也。’臣禹錫等謹按陳藏器云:‘盤蟲,一名負盤蟲,一名夜行、蜚蠊,又名負盤。雖則相似,終非一物,戎人食之,味極辛辣。氣盤蟲有短翅,飛不遠,好夜中行,觸之氣出也。’”*唐慎微撰,寇宗奭衍義,張存惠重修《重修政和證類本草》卷三〇,《四部叢刊》初編本景上海(轉下頁)由陶弘景(456—536)所注可知,“氣盤蟲”之稱至遲公元536年已見於文獻記載;從陳藏器所云知氣盤蟲觸之則氣出,喜放氣,故《因果經》編者纔會根據自己的認知撰造出“先身憙放下氣者今作虫”這樣的經文。由此看來,這段文字裏面,不僅個中反映的文化現象具有鮮明的中土特色,而且其中禽類的稱名也極爲罕見,應屬編者實際生活中的特定稱謂。*(接上頁) 涵芬樓藏金刊本,葉四三。按: 例中引陶弘景云“小兒呼氣盤”的“氣盤”,原作“氣盤”,衍“”字;“終非一物”“味極辛辣”的“終”“極”原誤作“絲”“及”,此據明李時珍《本草綱目》卷四一“虫部”之“行夜”條引陶弘景、陳藏器語(北京: 人民衛生出版社,1957年影印,1328頁下欄)删、改。

(三) 今身殺生祠邪神者,死墮鐵碓地獄中;今身作師母,鬼語誑他取物者,死墮肉山地獄中;今身作師母,合眼眠地,誑他上天取禰魂神者,死墮斬腰地獄中;今身作師母,教他殺生,求其大神,或禍(祠)五道、土地、社公、阿魔、女郎,諸如是等,皆是誑惑愚人,死墮[斧]斫地獄中,爲諸獄卒莝斬其身,鐵(嘴)之鳥啄兩眼睛;今身作師公,或葬埋死人,占宅吉凶,五姓便利,安龍謝蠶,壓[鎮]衰禍,誑其癡人,多取財物,妄作吉凶之語者,如是之徒,死墮鐵銅(網)地獄中,無量惡鳥集在其身,食噉肉盡,啄其筋骨,受苦無窮。(參見T85/1381C20—1382A2)*“禍”、“銅”,伯2055-3號分别作“祠”、“網”,是,據改;“斧”、“鎮”,《續藏經》本原闕,據伯2922號、北敦4238+北敦858號補。

此段經文講述今身殺生祭祀邪神、作師母師公誑惑愚人、造作惡業者,將受地獄之惡報。文中所言實乃民間百姓信仰的映射和寫照,真切地反映了經文編者日常所見所感的生活場景,如此“寫實性”的内容無疑應出自編者的撰述。文中所用一些頗具中土特色及時代特徵的用語,對於推考《因果經》的成立時代具有重要的參考價值。如:

1. 師母、師公

這段文字中“師母”一詞出現了3次,皆指巫婆,謂以裝神弄鬼替人祈福禳災、占卜吉凶等爲職的女子。此義的“師母”較早見於《宋書》卷四一《后妃傳·孝武文穆王皇后》:“其間又有應答問訊,卜筮師母,乃至殘餘飲食,詰辯與誰,衣被故敝,必責頭領。”*《宋書》,北京: 中華書局,1974年,1291頁。《宋書》乃沈約於齊永明五年(487)奉詔編撰,花了近一年時間,於永明六年(488)完成紀傳七十卷,八志三十卷爲後來續成。以此看來,稱巫婆爲“師母”的用法至遲在五世紀末已載於文獻。

與“師母”相對,“師公”即男巫。“師公”此義較早見於斯610號隋侯白撰《啓顔録·辯捷》:“齊徐之才有學辯捷,又善醫術。尚書王元景罵之才爲‘師公’,之才應聲答曰:‘既爲汝師,復爲汝公,在三之義,頓居其兩。’”(《英圖》10/166)此事也見於《太平廣記》卷二四七詼諧三引隋陽玠《談藪》“徐之才”條、唐李百藥《北齊書·徐之才傳》,但嘲戲之人有所不同,前者爲祖孝徵,後者爲鄭道育。據黄大宏考證,此事發生在天統初(565—569),嘲戲之人應是祖孝徵(即祖珽)。時珽執政,除之才侍中、太子太師,之才心存怨恨。孝徵嘲戲稱之才爲“師公”,表面敬之(太師位居三公,亦“師”亦“公”),實則貶之(古代醫巫不分,民間多稱“男巫”爲師公),故之才聞之不喜,遂以珽之師、父(“在三之義”謂“父生之,師教之,君食之”,“遂居其兩”指師和父)自居來回敬他*參陽玠撰,黄大宏校箋《八代談藪校箋》,北京: 中華書局,2010年,91—93頁。。由此看來,“師公”這種用法最遲在6世紀中葉已出現。

2. 五道、土地、社公、阿魔、女郎

句中“五道、土地、社公、阿魔、女郎”等並舉,皆作“祠”(祭祀)的對象賓語,當指某類神靈。五道,本指佛教所謂天、人、畜生、餓鬼、地獄等五處輪迴之所,此用爲陰間把持五道、主掌人生死的“五道大神”的省稱。“五道大神”之稱較早見於東晉瞿曇僧伽提婆譯《增壹阿含經》卷二七:“爾時五道大神復重語長者曰:‘汝好自守護身、口、意行,汝不知五道大神之威力乎?’是時五道大神即化作大鬼神形,右手執劍語長者曰:‘今我身者是五道大神,速與此沙門湯,勿足稽留。’”(T2/700B4—B8)中土文獻中較早見於梁陶弘景《真誥》卷一五闡幽微第一“凡六天宫,是爲鬼神六天之治也。洞中六天宫亦同名,相像如一也”句下注語:“此即應是北酆鬼王決斷罪人住處,其神即應是經呼爲閻羅王所住處也,其王即今北大帝也,但不知五道大神當是何者爾?凡生生之類,其死莫不隸之。”*吉川忠夫、麥谷邦夫編,朱越利譯《真誥校注》,北京: 中國社會科學出版社,2007年,469— 471頁。此後,“五道大神”之稱在吐魯番出土麴氏高昌國時期的隨葬衣物疏、敦煌文書及其他墓葬文獻中也時可見其蹤影*關於“五道大神”的詳細探討,參鄭阿財《從敦煌吐魯番文書論五道將軍信仰》,《2006年民俗暨民間文學學術研討會論文集》,臺北: 文津出版社,2006年;又《鄭阿財敦煌佛教文獻與文學研究》,上海古籍出版社,2011年,26—61頁。此據後者徵引。。據《僧祐録》卷九載道安《增一阿含序》,此經由曇摩難提於前秦建元二十一年(385)譯成(T55/64A24—64B12)。是知“五道大神”這一專名,自公元385年隨佛教傳入中土後,便在中國古代民間信仰中産生了廣泛深遠的影響。

土地,“土地神”的省稱。其用以指守護一方土地之神,實爲地祇職能分化的結果,戰國中期新蔡葛陵楚墓出土的卜筮祭禱簡中稱作“地主”,稍晚的包山楚簡的占卜簡謂之“候(后)土”。魏晉以降,土地神被道教吸收,逐漸成爲民間俗神的代表*參余欣《神道人心——唐宋之際敦煌民生宗教社會史研究》,北京: 中華書局,2006年,82—91頁。。典籍中“土地神”一語較早見於晉代文獻,唐歐陽詢《藝文類聚》卷七九靈異部下“神”類引干寶《搜神記》:“蔣子文者……常自謂己骨清,死當爲神。漢末爲秣陵尉,逐賊至於鍾山之下,賊擊傷額,因解綬縛之。有頃,遂死。及吴先主之初,其吏見文於道,乘白馬,執白羽扇,侍從如平生。文曰:‘我當爲此土地神也。爲吾立祠,不爾,使蟲入耳爲災。’”*歐陽詢撰,汪紹楹校《藝文類聚》,上海古籍出版社,1982年,1348頁。而以“土地”代稱“土地神”,則較早見於梁陶弘景《真誥》卷七:“有一白犬,俗家以許禱土地,鬼神云:‘何令人盜烹之?’土地神言‘許長史教之使爾’,不言‘小人盜自爾也’。”*吉川忠夫、麥谷邦夫編,朱越利譯《真誥校注》,238頁。該書將“鬼神”屬上讀,作:“俗家以許禱土地鬼神,云:‘何令人盜烹之?’”似未安。如此斷讀,“云”失去主語,文意費解。“鬼神”當屬下讀,作“云”的主語,該句意謂俗家有人許諾用一隻白狗祭祀土地神,鬼神問:“是誰令人偷來煮的?”土地神説“許長史讓他這樣做的”,而不説“小人盜來的”。句中“土地”即下文的“土地神”。據王家葵考證,《真誥》的撰著年代“必在齊建武三年至永元元年(496— 499)之間”*參王家葵《陶弘景叢考》,济南: 齊魯書社,2003年,214頁。。那麽,以“土地”稱“土地神”至遲在5世紀末已出現。

社公,指社神,較早見於晉葛洪(283—363)《神仙傳》卷五“茅君”條:“父因問鄉里死者若干人,誰當可起之。君乃遂召社公問之。父聞中庭有人應對,不之見也。問社公:‘此村中諸己死者,誰可起之?’衆人皆聞社公對曰:‘某甲可起。’”*葛洪撰《神仙傳》,《文淵閣四庫全書》第1059册,臺灣商務印書館,1986年,280頁下欄。由此可知,稱社神爲“社公”至遲在4世紀中葉已見於文獻。

女郎,本指年輕的未婚女子,此謂民間祭祀的“女郎”神。祭祀“女郎”的記載,較早見於北魏酈道元(?—527)《水經注》卷八濟水經“又東北過菅縣南”下注:“城南有女郎山,山上有神祠,俗謂之女郎祠,左右民祀焉。”卷一三水經“水出鴈門陰館縣,東北過代郡桑乾縣南”下注:“祁夷水西有隨山,山上有神廟,謂之女郎祠,方俗所祠也。”*酈道元著,陳橋驛校證《水經注校證》,北京: 中華書局,2007年,211、319頁。又敦煌民間亦有祈賽張女郎神的記載,如伯4640號背《歸義軍己未至辛酉年布紙破用歷》:“十日賽張女郎神用麁紙叁拾張。”(《法藏》32/264B)又斯6315號《文樣·祈雨文》:“厥今跪雙足、捧金爐、焚寶香、陳款意者,其誰施之?時則有玄(懸)泉諸禮士等,並共啓一心,各減家儲,就此靈龕,請亻(佛)延僧,設齋崇願意者,朱明仲夏,曙(暑)氣炎空……慮恐三春狂力,九秋不登,所以各撙私儲,崇兹嘉會。……先用莊嚴釋梵四王、天龍八部,唯願降神足、運悲心,灑甘津、施雨澤。又持是福,莊嚴張女郎神、江神、海神、何(河)神等,唯願令(領)功德分,發歡喜心,運靈通、降神德,益河流之,施甘澤以濟時。”(《英藏》11/6)文中將“張女郎神”置於江神、海神、河神之首,可見其作爲敦煌民間信仰的雨水之神,在百姓心目中的地位異常重要。如前所述,“女郎”神作爲祭祀的對象,較早見於《水經注》。據陳橋驛考證,其書卷二六沭水經“又南過陽都縣,東入于忻”注文有“魏正光中,齊王之鎮徐州也,立大堨,遏水西流”句,正光爲520—525年,距酈氏被害不到十年,可知該書成於酈道元後期,具體成書時間不詳*陳橋驛《酈道元評傳》,南京大學出版社,1994年,35—36頁。。由此可見,“女郎”作爲民間祭祀的俗神之稱至遲在6世紀早期已出現。

既然“五道、土地、社公、女郎”皆爲民間祭祀的神明,那麽與之並列的“阿魔”又爲何神呢?其本義是什麽呢?“阿魔”,敦煌本伯2922號、伯2055-3號、北敦5490+北敦5734號、北敦8124+北敦2079號、北敦1060號、北敦8450號、北敦10476號、斯714號、斯2077號、斯3400號、斯5458-2號、羽336號同,斯5602號、斯6920號作“阿磨”。藏文本DK354號作“srinmo”,意爲“羅刹女”,是對漢文本“阿魔女郎”的意譯,藏文中的mo,屬於名詞的陰性詞綴,在此本身即有“女性”的涵意*“阿魔”一詞在藏文本中的譯語及相應的漢語意思,引自任小波先生2016年1月30日回覆筆者的電子郵件。;粟特文本亦未譯,高梯奥、伯希和雖然認爲漢文本中的“阿魔”“女郎”皆指“神(divinités)”,但其僅憑藏文本A(即DK354號)譯作“srinmo(démons femelles)”,即“女惡魔”,便推測“阿魔”應是一個指“惡魔”的俗語詞(un de termepopulaire pour désigner des démons)*R.Gauthiot & P.Pelliot, Le Stra des Causes et des Effets du Bien et du Mal: ditéetTraduitd’Après les TextesSogdien,Chinois et Tibétains, TomeII: Transcription, Traduction, Commentaire et Index, 1926, p.62.,似有未妥。

檢“阿魔”亦見於别的文獻,如失譯《佛説地藏菩薩陀羅尼經》:“爾時,毘沙門天王頂禮佛足,白佛言:‘世尊,若有受持讀誦此經陀羅尼咒者,我當擁護蓋其勢力。若有衆生信邪倒見,或事北神、九子母神、阿魔神、竈君、社地、社神,詐稱先人,如是邪見,我使此人行住不安,惡夢縱横。唯願世尊聽我受持。’”(T20/711B28—711C2)*文中“社地”疑當作“土地”,“社”或涉下文“社神”而誤,或因“土地”爲神而將“土”增“礻”旁而寫作“社”。明嚴嵩《(正德)袁州府志》卷一山川“萍鄉縣”下載:“玉女峯,縣東六十里,亦名玉女墩。《輿地志》:‘天有五色雲氣湧出石間,俗云玉女披衣,相傳昔有女子脩道于此,因名。’宋洪炎詩:‘曾折山花獻阿魔,茫茫仙意果如何。千年舊跡今蕪没,惟有長松掛蔦蘿。’”*嚴嵩《(正德)袁州府志》卷一,明正德刻本,葉一四。“阿魔”,前例中作爲神靈之一,位於“九子母神”之後,與“北神”“竈君”“社地”“社神”等前後並列,其出現的語境跟《因果經》極近;後例中用爲“獻”的賓語,指修道成仙的女神。“魔”是漢文佛典中常用的音譯詞,與梵文mra相對應*參顧滿林《梁武帝改“磨”作“魔”之説考辨》,《佛經語料與佛經用語散論》,北京: 中國社會科學出版社,2015年,118頁。,譯爲擾亂、障礙(妨礙善事者)、奪命(剥奪生命者)、殺者(屠殺者),指妨礙成道的一切障礙,亦轉喻自己内心的煩惱*參中村元著,林光明譯《廣説佛教語大辭典》(下卷),臺北: 嘉豐出版社,2009年,1717頁。。就敦煌本“阿魔”而言,其字或作“阿磨”,體現的只是譯經用字的不同;藏文本將“阿魔女郎”意譯作“srinmo(羅刹女)”,則很有可能是譯者爲了兼顧字形(“魔”字從鬼)與詞義(“鬼”“神”義可相通)兩方面的緣故。

然“阿魔”何以可指“女性”鬼神呢?竊疑“阿魔”或即“阿摩”,“摩”“魔”皆爲明紐戈韻,讀音相同。作爲譯音用字,二者可互用,如“琰摩王”或作“閻魔王”。“阿摩”,較早見於蕭齊僧伽跋陀羅譯《善見律毗婆沙》卷六:“須提那心樂出家,於遊戲處心不染著,於諸債主得與不得怱怱而還,次第易解。阿摩多多者(漢言阿摩是母,多多者言父也),汝者易解,一子者,唯一子無兄弟。”(T24/711B28—711C2)《大正藏》校勘記注“阿摩多多”的巴利文轉寫爲“Amma,Tta”*承匿名審稿專家教示: 《善見律毗婆沙》卷六中的“阿摩多多”,《大正藏》校勘記所注“Amma Tta”是以巴利文撰寫的。《善見律毗婆沙》與巴利文律典關係密切。Amma(母親)一詞的解釋見於T.W.Rhys Davids等編Pali-English Dictionary第74頁。Amma是amm一詞的呼格形式,amm該詞的詳細解釋見於Margaret Cone所編A Dictionary of Pli第230頁。Tta見於T.W.Rhys Davids等編Pali-English Dictionary第299頁。梵文中Tta的意思與巴利文Tta(父親)相同。但Amma一詞並不見於梵語詞典。筆者原稿誤將“Amma Tta”當作是用梵文撰寫的,現據專家意見改正。謹致謝忱!。由經文注語及巴利文轉寫可知: 漢語中的母親、父親,巴利語稱“阿摩、多多”,讀作“Amma、Tta”*“多多”即“爹爹”,也就是現代漢語方言中的“大大”。關於《善見律毗婆沙》中“阿摩多多”的釋義,參李維琦《佛經詞語匯釋》,長沙: 湖南師範大學出版社,2004年,4—5頁。。

中古史書中載有一些與“阿摩”相關的稱語,如“阿麽姑”“阿摩敦”“摩敦”等。《北齊書》卷三四《楊愔傳》:“先是童謡曰:‘白羊頭尾禿,羖頭生角。’又曰:‘羊羊喫野草,不喫野草遠我道,不遠打爾腦。’又曰:‘阿麽姑禍也,道人姑夫死也。’羊爲愔也,角文爲用刀,道人謂廢帝小名,太原公主嘗作尼,故曰阿麽姑,愔、子獻、天和,皆帝姑夫云。”*《北齊書》,北京: 中華書局,1972年,459頁。《周書》卷一一《晉蕩公護傳》:“盛洛小於汝,汝等三人並呼吾作‘阿摩敦’。”又:“不謂齊朝解網,惠以德音,摩敦、四姑並許矜放。……四姑即蒙禮送,平安入境,以今月十八日於河東拜見。……但離絶多年,存亡阻隔,相見之始,口未忍言,唯敍齊朝寬弘,每存大德。云與摩敦雖處宫禁,常蒙優禮,今者來鄴,恩遇彌隆。矜哀聽許摩敦垂敕,曲盡悲酷,備述家事。伏讀未周,五情屠割。”*《周書》,北京: 中華書局,1971年,170—172頁。前例謂高殷稱其姑太原公主爲“阿麽姑”,乃因其曾出家爲尼故;後例中宇文護母親給他的信中説宇文護及盛洛等三人皆叫她“阿摩敦”,而宇文護給母親的信中則稱她作“摩敦”,説明“阿摩敦”可省作“摩敦”,指母親。那麽,“阿麽”與“阿摩”是否爲同一詞語的不同音譯形式呢?

從讀音看,“麽”“摩”中古皆音明戈切,文獻中每常通借。如伯2305號《妙法蓮華經講經文》:“若要求聞微妙法,隨我山中得也摩?”(《法藏》11/175B)其中“摩”即用同語氣詞“麽”。作爲譯音用字,“麽”“摩”音同無别,故“阿麽”與“阿摩”極有可能爲同一詞語的不同音譯形式。至於其詞義,“阿摩”爲巴利語母親“Amma”的音譯,已如上述;“阿摩敦”稱母親,則爲鮮卑語的音譯。聶鴻音指出: 《周書·晉蕩公護傳》中的“磨敦”(筆者按: 即“摩敦”)本是“阿磨敦”的省稱,“阿磨敦”可構擬爲amatun,其中的ama是“母親”的意思,相應的形式在幾乎所有的語言中都可以找到;tun是女性詞尾,相當於“可敦”的“敦”*參聶鴻音《鮮卑語言解讀述論》,《民族語文》2001年第1期,66頁。筆者曾就“阿摩敦”的詞義和構成向北京大學古代史研究中心的羅新教授請教。承羅教授誨示:“阿摩”指母親,“敦”泛指鮮卑語中上了年紀、有一定身份的女性。按: 羅教授關於“敦”義的解釋較聶説似更準確。謹致謝忱。。

既然“阿摩”在巴利語、鮮卑語中皆稱母親,那麽《北齊書·楊愔傳》中高殷爲何又稱其姑爲“阿麽”呢?果因其曾出家爲“尼”嗎?竊以爲“阿摩”的本義雖是“母親”,但後來亦可泛稱與“母親”年齡、地位相似的女性,如姨母、姑母或其他年長的女性,就像漢語中“媽媽”除了用來稱母親外,也可稱年長的已婚婦女、老妻、老年女僕等*參羅竹風主編《漢語大詞典》第4卷“媽媽”條下所列義項及相應的文例,上海: 漢語大詞典出版社,1989年,393—394頁。。以此類推,鮮卑語中用以稱母親的“阿摩”,也可泛指年齡、地位與母親相似的姨母、姑母及其他年長女性。由此看來,高殷稱其姑太原公主爲“阿麽姑”的“阿麽”(即“阿摩”),應該就是鮮卑語中姑母的稱呼,並非因其出家爲“尼”纔如是稱之。“阿麽姑”連言實爲鮮卑語和漢語同時共現的雙語表達,從中略可窺見當時北方胡族日常生活中鮮卑語和漢語兼行並用的情景。

如前所論,“阿摩(麽)”指母親,巴利語較早見於蕭齊僧伽跋陀羅譯《善見律毗婆沙》;鮮卑語較早見於《北齊書·楊愔傳》所載童謡。據《僧祐録》,《善見律毗婆沙》於建元四年(482)至永明十年(492)間譯出*僧祐《出三藏記集》卷二:“善見毘婆沙律十八卷(或云毘婆沙律,齊永明七年出)。右一部,凡十八卷。齊武帝時(482— 493),沙門釋僧猗於廣州竹林寺,請外國法師僧伽跋陀羅譯出。”(T55/13B21—23)又卷一一《善見律毘婆沙記第十五》:“齊永明十年(492)歲次時實沈三月十日,禪林比丘尼淨秀聞僧伽跋陀羅法師於廣州共僧禕法師譯出梵本《善見毘婆沙律》一部十八卷,京師未有,渴仰欲見。僧伽跋陀其年五月還南。憑上寫來,以十一年歲次大梁四月十日,得律還都。”(T55/82A23—82A29)由是可知,《善見律毗婆沙》於建元四年(482)至永明十年(492)間譯出。;依《楊愔傳》,有關“阿麽姑”的童謡出現在乾明元年(560)高演誅殺楊愔之前不久。聯繫到下文所論“邑主、中正、維那、輪主”等習見於北朝造像記中的詞語來考慮,《因果經》中的“阿魔”極有可能源自鮮卑語的“阿麽”。换句話説,“阿魔”稱母親或泛指年長的女性至遲在6世紀中葉已見。

(四) 云何修福?若有衆生今身作大化主造立浮圖寺舍者,未來必作國王,統領万民,無往不伏。今身作邑主、中正、維那、輪主者,未來之世必作王臣輔相、州郡令長,衣馬具足,所須自恣。今身率化諸人作諸功德者,未來世中必作豪富長者,衆人敬仰,四道開通,所向對(諧)偶。(參見T85/1382C29—1383A4)*文中“對”,《大正藏》本同,校勘記謂甲本(筆者按: 指中村74)作“諧”;伯2922號作“僅”,伯2055-3號作“諧”。經文中“所向諧偶”,可能源自西秦法堅譯《佛説阿難分别經》:“有人奉佛,從明師受戒,專信不犯,精進奉行,不失所受。形像鮮明,朝暮禮拜,恭敬然燈。淨施所安,不違道禁,齋戒不厭,中心欣欣,常爲諸天、善神擁護,所向諧偶,百事增倍,爲天龍、鬼神衆人所敬,後必得佛。”(T14/758B10—758B14)從文意及該詞的來源看,其字作“諧”是,“對”、“僅”皆爲誤字,據改。

這段經文講述衆生修福、作功德可獲得種種果報,其中“邑主、中正、維那、輪主”等語,最能體現《因果經》編者的身份及其生活的時代背景。四則詞語前後連言、同時出現在作福事、造功德的語境中,這與北朝石刻尤其是造像記中常見的用語如“(都)邑主、邑正、邑師、邑老、(邑)中正、邑子、都維那、維那、像主、光明主、菩薩主、供養主、香火、典坐”等極爲近似。據學者研究,北魏孝文帝遷都洛陽後,佛教有了極大的發展,人們紛紛出家爲僧,在家信徒也隨之俱增,在洛陽及華北廣大地區掀起了立塔建寺、開窟造像的高潮。這一時期,在華北地區的民間廣泛流行著一種以“邑義”爲宗旨的佛教信仰團體,其成員往往是以某一地區的村落、宗族或鄉鎮、城邑爲中心組織起來的在家信徒和少數僧尼,他們常常從事開窟造像等宗教活動。這種團體具有民間結社的性質,學界或稱爲佛教結社,簡稱佛社。佛社成員的名稱極其繁複,有邑主(包括副邑主、邑正、邑老),是佛社的負責人;維那(包括都維那),管理佛社各項事務的寺院僧官,其地位僅次於邑主,是佛社的副首領;邑師(亦叫都邑師),巡迴於佛社間進行傳教的寺院法師,是佛社内通曉佛經文獻並爲佛社講經説法的人;邑中正,鄉邑中的世族豪門、有聲望的鄉紳士人,是佛社中有地位的長者;像主(包括副像主、右廂菩薩主、阿難主等),出資營造佛、菩薩像者;光明主,出資爲佛像“開光”(包括請法師在儀式上給像拂塵、用鏡照像、以筆點像眼等)者;典坐(座),負責佛社伙食、牀座、雜物、清潔等事務的寺院僧人;唄匿,掌管佛社音樂者;香火,負責佛社焚香燃燈者;供養主,佛像營造完工後負責供養者;比丘、比丘尼,佛社中出家的男僧、女尼;清信士、清信女,佛社中在家的男、女信徒;邑子,佛社中的普通社員。衆多的佛社名稱中,邑主、維那、邑中正等最重要,他們是佛社的上層負責人,在造像記中常位居前列;邑子數量最多,他們多是佛社中的下層民衆*參李文生《龍門石窟佛社造像初探》,《世界宗教研究》1995年第3期,42— 44頁。筆者按: 原文將“光明主”解作“負責佛社燈明蠟燭者”,未確。北朝造像記中“光明主”又稱“開光明主”、“開佛光明主”等,謂給新造佛像開啓光明,簡稱“開光”。關於佛社首領名稱的詳細探討,參郝春文《東晉南北朝佛社首領考略》,《北京師院學報(社會科學版)》1991年第3期,49—58頁。。考慮到上揭《因果經》中“邑主、中正、維那、輪主”等詞出現的語境及其排列的次序皆與北朝造像記中相關用語高度相似,下文討論這四則詞語出現的大致年代時將以其在造像記中的使用情況爲主要參考。

1. 邑主、維(唯)那

“邑主”,較早見於漢焦延壽《易林》卷一二困之兑:“國將有事,狐嘈向城。三日悲鳴,邑主大驚。”此“邑主”指城邑的長官。“維那”也作“唯那”,“維”是漢語,指綱維、統理;“那”是梵語“羯磨陀那(Karmadna)”的省略,“維那”連言指寺院中主掌雜事的僧官,較早見於東晉瞿曇僧伽提婆譯《增壹阿含經》卷四四:“是時,目連復白佛言:‘今此衆中已生瑕穢,我不堪任行維那法,唯願世尊更差餘人。’”(T2/786B29—786C2)是其例。北朝石刻中,“邑主”與“維(唯)那”較早見於北魏太和元年(477)《光州靈山寺塔下銘》:“都邑主梁英才;唯那牟文雅;塔主華智。”(《校注》3/256—257)*“《校注》3/256—257”指毛遠明《漢魏六朝碑刻校注》(北京: 綫裝書局,2008年)第3册第256至257頁。下仿此。又景明三年(502)《孫秋生等造像記》碑額“邑子像”右側題“邑主中散大夫、滎陽太守孫道務”,發願文下横向書15個“唯那”(《校注》3/350—351),每一“唯那”下縱向題9—10個人名。景明三年(502)《高樹、解佰都等造像記》:“景明三年五月卅日,邑主高樹、唯那解佰都卅人等造石像一區。”(《校注》3/353—354)從上舉文例可知,“邑主”與“唯那”雖早在西漢和東晉的文獻中已出現,但就其作爲佛社的首領而論,則要遲至5世紀中葉以後的石刻文獻中纔能見到。

2. 中(忠)正

“中正”,北朝石刻中或作“忠正”,本指正直或正直之士,其用爲官名,主要源於曹魏時期推行的“九品中正制”的選官制度,其中的“中正”指負責對某一地區人物的家世、道德、才能等進行品評的官員。其官有大小之分,州設大中正,郡設小中正。這一制度一直沿用到隋,至唐即廢。唐杜佑《通典》卷一四選舉二:“(魏文帝爲魏王時)延康元年,吏部尚書陳羣以天朝選用不盡人才,乃立‘九品官人之法’,州郡皆置中正,以定其選,擇州郡之賢有識鑒者爲之,區别人物,第其高下。……晉依魏氏九品之制……外官州有大中正,郡國有小中正,皆掌選舉。……後魏州郡皆有中正掌選舉,每以季月,與吏部銓擇可否。……北齊選舉,多沿後魏之制,凡州縣皆置中正。”*杜佑撰,王文錦等點校《通典》,北京: 中華書局,1988年,326—340頁。《隋書》卷二七《百官志中》載: 上上郡太守,屬官有丞、中正、光迎功曹、光迎主簿等官;上上縣令,屬官有丞、中正、光迎功曹、光迎主簿等官*《隋書》,北京: 中華書局,1973年,762頁。,是知隋代郡縣亦置“中正”之官。

3. 輪主

“輪主”爲詞,且出現的語境跟“邑主、中正、唯那”相關,這在隋以前的文獻中極爲罕見,筆者僅在北朝造像記中找到兩則相關的材料。北齊皇建二年(561)《陳神忻等七十二人造記》:“唯大齊皇建二年歲次辛巳五月丙午朔廿五日庚午,并州樂平郡石艾縣安鹿交村邑義陳神忻合□邑子七十二人等敬造石室一區,今得成就。……八關齋主吕和進……輪王主張德仁、衝天王主張黑仁。”*録文參顔娟英主編《北朝佛教石刻拓片百品》,中研院歷史語言研究所,2008年,179頁;圖版見北京圖書館金石組編《北京圖書館藏中國歷代石刻拓本匯編》第7册,鄭州: 中州古籍出版社,1989年,108頁。北齊河清二年(563)《阿鹿交村七十人等造像記》:“唯大齊河清二年歲次癸未二月乙未朔十七日辛巳,阿鹿交村邑子七十人等……敬造石室一區,縱曠東西南北上下五尺,中有一佛、六菩薩、阿難、迦葉、八部神王、金剛力士,造德(得)成就。……齋主郭京周……佛堂主比丘僧道顔……轉輪王主陳貴賓、衝天王主衛、清淨主衛義□、清淨主衛純陀、東王主張洪、南王主王始孫、西王主張法顯、北王主王導業。”*録文參顔娟英主編《北朝佛教石刻拓片百品》,209頁;圖版見北京圖書館金石組編《北京圖書館藏中國歷代石刻拓本匯編》第7册,124頁。這兩例都是北齊并州樂平郡石艾縣安鹿交村的造像記*“安鹿交”,又作“安禄交”、“阿鹿交”,參侯旭東《北朝村民的生活世界——朝廷、州縣與村里》,北京: 商務印書館,2010年,232頁脚注②。,其中某些用語頗爲近似,如二者皆有“衝天王主”。兩相比對,前例中的“輪王主”顯然就是後例中“轉輪王主”的省稱。前例中“輪王主張德仁”、“衝天王主張黑仁”是説所塑轉輪王像、衝天王像分别由邑子張德仁、張黑仁出資興造。由此頗疑《因果經》中的“輪主”也當爲“轉輪王主”之省,指負責出資塑造轉輪王像的邑子。若此説不誣,則“輪主”一詞至遲在6世紀中葉纔出現。

上文我們對《因果經》中頗有特色的11個詞語(師母、師公、社公、五道、土地、阿魔、女郎、邑主、唯那、中正、輪主)出現的大致時代進行了逐一考察,其中“社公”見於4世紀中葉的文獻;“五道(大神)”在4世紀末的漢譯佛經中已見;“邑主”“維那”見於5世紀中葉的造像記;“師母”“土地”見於5世紀末的文獻;“女郎”見於6世紀早期的文獻;“師公”“阿魔”“中正”“輪主”則要至6世紀前期至中葉的文獻中纔見到。考慮到《因果經》不載於梁僧祐(445—518)編《出三藏記集》,説明該經在公元518年以前可能還未出現。再結合經文中“邑主、中正、唯那、輪主”四則詞語的排列次序及出現語境都跟北朝造像記的用語最爲接近來看,《因果經》的編者似乎對當時流行的佛社造像及造像記的用語都非常熟悉,或許他本人就是北朝華北地區某邑某寺的僧人,既精通佛典,又熟稔當時下層民衆的信仰心理,因而纔會撰造出一部如此逼真地反映社會現實的《因果經》來。綜上所述,《因果經》成書的上限很有可能在6世紀中葉。

日本學者齊藤隆信討論《淨度三昧經》的編纂與撰述時,曾對疑僞經的特點進行過精闢的論述:“對鳩摩羅什以後翻譯出來的失譯經典而言,通過考察它受哪些譯典的影響來確定其譯者,這是很困難的。而疑僞經則可相當明確地查出其出現年代及其從特定譯者、譯典中摘引的引文(即編纂)。這不僅因爲在辭彙、語法方面有迹可尋,還在於它往往整句整段地引用别的譯典。這是疑僞經編集者必定要做的工作。可以這樣説,這不僅是《淨度經》,也是大多數疑僞經共同的特點。”*齊藤隆信《〈淨度三昧經〉的編纂與纂述》,方廣錩主編《藏外佛教文獻》第七輯,北京: 宗教文化出版社,2000年,328頁。誠哉斯言!如前所論,《因果經》中31.9%的内容摘録改編自《報應經》《因緣經》《涅槃經》及《十地經論》等四部翻譯的真經,此外的68.1%的内容則都是編者根據自己的知識儲備及其對當時的現實生活的體察來撰述的經文。憑此而論,《因果經》當之無愧地稱得上是一部真正的“僞經”。且從經文中一些反映時代特徵的用語看,該經至遲在6世紀中葉已編集完成。

表1: 《因果經》與《報應經》相關文句的比較

(續表)

(續表)

表2: 《因果經》與《提謂經》相關文句的比較

(續表)

表3: 《因果經》與《因緣經》相關文句的比較

表4: 《因果經》與《涅槃經》相關文句的比較

表5: 《因果經》與《十地經論》相關文句的比較

(續表)

(作者單位: 復旦大學出土文獻與古文字研究中心)

本文爲全國優秀博士學位論文作者專項資金資助項目“敦煌疑僞經校録並研究”(200712)的階段性成果。初稿寫作中,曾先後得到薩仁高娃、余欣、仇鹿鳴、唐雯、孫英剛、徐沖、張金耀、吴浩軍、夏菁、鍾無末、任小波等諸位先生及匿名審稿專家的寶貴意見,謹此一併致謝。