交通运输卓越工程师培养专业课程认证模式探索

2016-05-14陈坚傅志妍杨林杨亚璪

陈坚 傅志妍 杨林 杨亚璪

摘要:针对卓越工程师人才培养的新要求,探索通过课程认证的新模式以提升教学质量、保障教学效果。在界定课程认证的概念与操作流程基础上,从课程教学方法、教学内容、师资安排、课程作业及考核方式5个方面对课程认证的要求进行了全面分析。

关键词:卓越计划;课程认证;课程教学;模式创新

中图分类号:G642.0 文献标志码:A 文章编号:1674-9324(2016)45-0166-02

专业课程教学是“卓越工程师教育培养计划”顺利实施的重要保障,是全面培养学生“工程素养”,提高学生创新能力、实践能力和社会适应力的关键环节之一。为推进“卓越工程师”专业课程教学改革与建设,规范教师日常教学工作,不断提高教学质量,提出进行专业课程认证的新模式。

专业课程认证是保障卓越工程师班课程教学质量的重要手段,其宗旨在于充分保障课程教学效果,引导学生全面发展,培养具有较高工程素养,具备较强社会责任感和良好人文素养、工程职业道德和国际视野的应用型交通运输工程技术人才。课程认证指教师依据卓越工程师人才培养方案总体要求,进行专业课程教学改革与创新,参与由学校教务处或者二级学院组织的课程认证过程,认证结果达到或高于相应标准即视为课程认证通过。

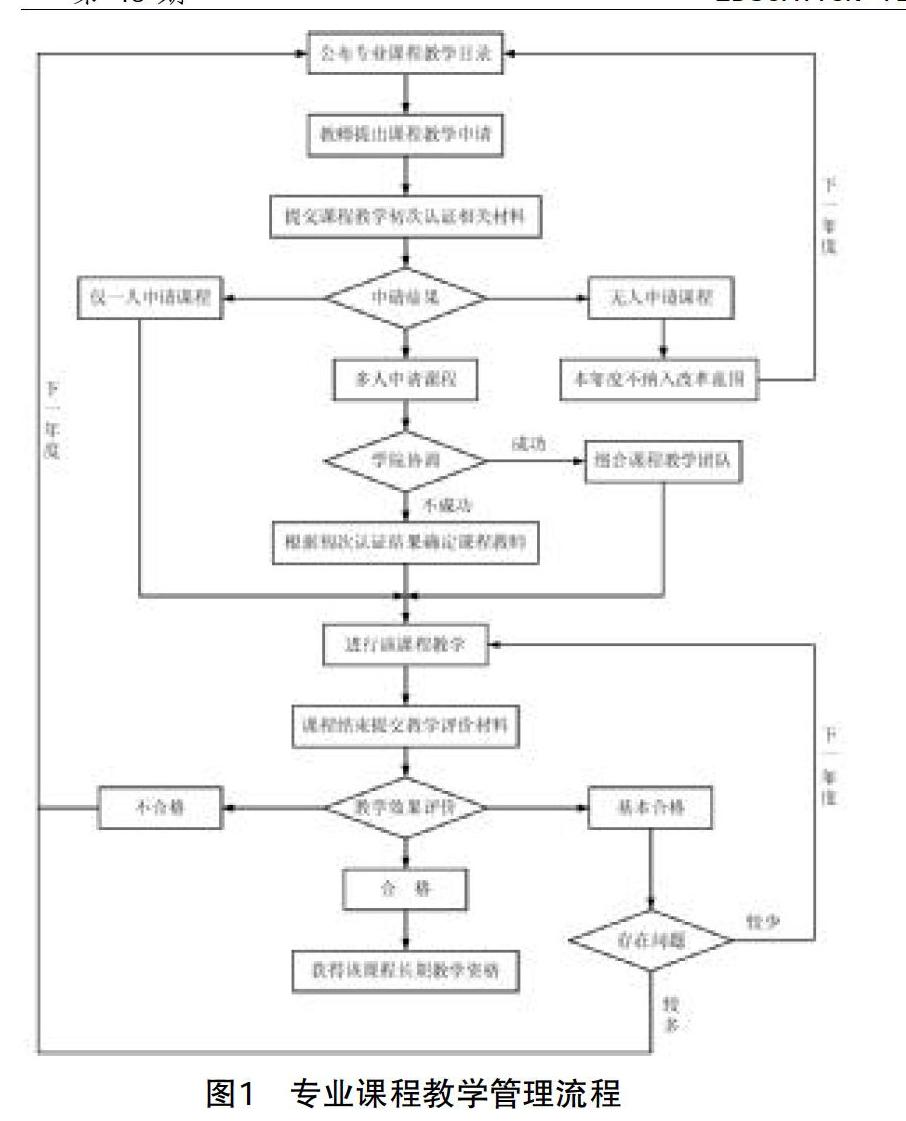

一、专业课程认证流程

每年度符合任课条件的教师可根据专业课程教学目录,提出相应课程教学申请,并提交课程教学初次认证相关材料。如果目录中的某些课程此次无人申请,则本年度不纳入改革范围,下一年度继续在专业课程教学目录中遴选教师;如果某些课程仅有一人申请,则该申请教师将结合专家初次认证建议进行本年度该课程教学;如果某些课程有多名教师同时申请,则首先由教学管理工作小组对申请的多名教师进行协调,协调成功将由申请教师共同组建该课程教学团队,根据初次认证建议进行本年度该课程教学,协调不成功则根据初次认证结果选择认证最优的教师承担本年度该课程教学。

本年度课程结束,任课教师须提交课程教学目标评价材料,根据评价结果确定该课程下一年度教师人选。如果评价结果为“合格”,则教师获得该课程长期教学资格;如为“基本合格”且问题较少,则教师在下一年度该课程教学中须结合評价意见改进教学中的不足;如为“基本合格”且问题较多或评价结果为“不合格”,则教师失去下一年度该课程教学资格,该课程将重新出现在下一年度专业课程教学目录中,供教师申请选择。具体教学管理流程见图1。

二、课程认证内容

1.教学方法。鼓励教师开展探究式教学、案例驱动式教学、基于问题的教学、产学合作等多样化教学模式,培养学生自主学习的习惯,以及从工程全局出发,综合运用多学科知识,解决工程实际问题的能力和综合素质。积极推行项目式、问题式、研讨式、辩论式和换位式等方法改革,对于实践性较强的课程可采取现场教学为主、课堂教学为辅的方式组织教学。

2.教学内容。应结合当前学科、行业前沿发展动态,围绕学生和社会需求,突破现有教材体系,采用“专题形式”组织教学内容。教学资料可来源于最新教材、期刊杂志、专业网站等。

3.师资安排。鼓励采用“多主讲教师”制,可根据课程专题内容合理安排多名主讲教师,各门课程应聘任教学经验丰富、教学效果好、认真负责的教师担任主讲,并逐步形成具有较高水平的教学梯队。有条件的课程可根据需要聘任1名企业主讲教师,以专题的形式讲授课程相关应用与发展情况。

4.课程作业。要求学生完成一项具有探索性大作业,如调研报告、论文、设计等,充分调动学生学习积极性,并培养学生的自主学习能力、团队协作能力。

5.考核方式。积极推进课程考核方式改革,改变单一笔试和标准答案的评价方式,努力从考核“学习成绩”向评价“学习成效”转变,引导学生从注重“考核结果”向注重“学习过程”、从“注重掌握知识”向“注重发展能力”的转变。课程成绩应由学生出勤、随堂测验、实验、大作业、期末考试等部分成绩组成,明确各部分比重,其中期末考试成绩不超过总成绩的40%。

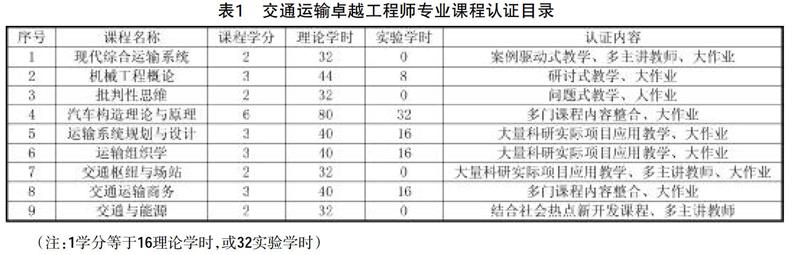

三、课程认证目录

根据交通运输卓越工程师培养方案,确定现代综合运输系统、机械工程概论、批判性思维、汽车构造理论与原理、运输系统规划与设计、运输组织学、交通枢纽与场站、交通运输商务、交通与能源等9门专业核心课程为认证目录,各课程具体情况见下表1。

四、结束语

结合交通运输卓越工程师培养的总体要求,提出通过课程认证的新模式有效促进课程教学环节质量提升的观点,明确了专业课程认证的概念及认证流程,从教学方法、教学内容、师资安排、课程作业、考核方式5个维度研究了课程认证的核心内容。建立了适合课程认证的课程名称目录,为开展课程认证提供参考借鉴。

参考文献:

[1]杨林,杨亚璪,陈坚.卓越运输工程师培养路径的探讨[J].当代教育理论与实践,2015,7(11).

[2]涂善东.“全面工程教育”引论[J].高等工程教育研究,2007,(2).

[3]林健.形成具备竞争优势的卓越工程师培养特色[J].高等工程教育研究,2012,(6).

[4]陈坚,杨林,杨亚璪.基于“卓越计划”的专业课程教学模式创新与实践[J].课程教育研究,2014,(3).