开放式环境下高技术知识传导平台的构建体系与服务模式

2016-05-14单子丹高长元陈晓利

单子丹 高长元 陈晓利

摘要:在划分开放式知识传导平台等级的基础上,揭示传导平台的建构流程、知识导入形态及表现特征,形成高技术知识网络的空间布局及治理框架;根据知识平台在虚拟空间运作的服务特质,阐述知识服务合力转换的关键因素,提出“技术创新要素+”“传导角色定位+”和“异构空间群落+”三类知识服务模式,进而给出开放式知识传导平台的效用测度及管理方法。实践表明,知识传导平台的良性运作可以增强各个区域活动主体自主创新力量,激励外部创新要素的网络化、多元化发展,打破传统产业聚集的轨道锁定及规模不经济的反均衡现象。

关键词:知识传导平台;建构流程;知识驱动力;知识治理;服务模式

DOI:10.13956/j.ss.1001-8409.2016.05.02

中图分类号:G302;F264.2 文献标识码:A 文章编号:1001-8409(2016)05-0005-06

Abstract:This paper exhibits the platform construction process, knowledge style and concrete manifestation based on the knowledge platform levels, and then sets up hightech knowledge network spatial distribution and government framework. After analyzing the service characteristic of knowledge platform in the virtual space, it puts forward the key factors for the knowledge service force transformation and provides the knowledge service modes, such as technology innovation factors plus, transmission role position plus and heterogeneous community plus. Finally, it develops the utility measure and management method for the knowledge platform. It indicates that positive operation for the knowledge platform could enhance selfcreation of regional main subjects, could encourage networked and multideveloping trends, and break the route lockin from the traditional industrials cluster and antiequilibration from external diseconomies of scale.

Key words:knowledge transmission platform; construction process; knowledge joint effort; knowledge government; service mode

由于高技术知识传导个体之间组织管理、知识嵌入载体、组织文化与成长路径存在差异,造成知识网络对个体专有的、系统嵌入的、背景依赖的隐性知识难以进行模仿、吸收与再造,故需要在开放式网络内部搭建各类知识传导平台,便于传导个体之间的互动、相互依赖于共同利益的实现。知识传导平台集聚知识网络中的各类系统知识,为不同知识传导个体之间提供了一致的“游戏规则”,降低高技术产品(服务)开发与生产的不确定性和不稳定性,通过“空间拉力”加快知识分工与协作,在开放式知识网络内部产生较强的公共知识的积累效应、私有知识的外溢效应以及创新知识的增值效应。

国内外对开放式创新下知识传导平台的运作机理尚没有结合现有经济背景的表征提出构建的具体方案及管理方法。本文将开放式环境下高技术知识传播网络划分为虚拟高技术极、虚拟科学园、虚拟技术园和虚拟孵化器四个层次,分析知识传导平台的构建体系、空间布局及网络治理结构;结合高技术知识传导平台的服务特质,挖掘网络服务模式的影响要素,进而给出网络服务模式的运作流程及管理对策。

1 文献述评

对服务创新模式的研究可以追溯到上世纪80年代,Pavitt通过比较产业技术轨迹的四种类型(供应商主导型、规模集中型、专业供应商型和科学基础型),指出服务业的创新模式具有高信息性和技术主导性[1]。近年来,围绕高技术服务创新研究可划分三个方向,分别是:

1.1 服务创新主体市场行为的角色定位

现有研究热点一是根据高技术参与者的活动性质与范围划分为工匠模式、工业研发模式、企业家主导模式、服务专家模式、创新组织管理模式和网络化创新模式。包括Benjamin和Miruna基于驱动力的模式研究[2],Hipp和Grupp基于企业创新角色模式的研究[3],以及Hollenstein从创新的驱动力角度,依据轨迹、外部行为者和内部组织三者之间的特定联结关系的差异,提出服务创新模式[4]。二是根据创新主体参与服务的方式划分为众包导向型、客户需求导向型、企业内部供给型和范式主导型。Devries针对专业服务业识别和界定了专门化创新、专家领域创新、形式化创新三种创新模式[5]。三是根据服务提供者模式创新的形态划分为渐进式创新模式、突破式创新模式、专业化创新模式以及重组式创新模式[6]。显然,以高技术创新主体行为特征不足以揭示服务模式创新的运作规则。

1.2 创新型服务的提供方式与组织绩效分析

创新型服务的提供方式具有强烈偏好分散的自组织性,并具有历史数据路径的依赖性[7]。汪涛、蔺雷从新服务概念、新顾客界面、新传递系统和技术方面提出服务维度创新,并注明市场营销、组织开发和销售是其创新的关键环节[8]。王甜等则根据服务创新驱动力要素的组合形式,得到网际合作型、R&D研发型以及任务专业型三种服务模式[9]。Nabil等揭示了知识密集型商业服务商如何选择专利、设计模式注册、商标、交货周期优势等机制保护自己的创新以避免竞争对手的模仿[10]。有关创新性服务组织绩效方面的研究多是从服务平台服务资源选取与匹配效率,服务质量推介、评价与优化,服务风险规避及信用信誉建立,服务支撑体系设计及实现环境等方面着手。简兆权、柳仪针对华南服务型企业特征,构建关系嵌入性、网络能力与服务创新绩效三者间的理论模型[11]。而针对多服务资源提供者将以何种模式提供新服务组合方式,服务提供者与客户终端如何进行信息表述及交互,如何确保服务过程中服务质量及顾客满意度等问题尚未形成研究体系。

1.3 高技术服务系统的构造与知识创新

服务系统着重刻画了供需双方之间通过协同生产创造价值的机制、服务模式运作流程和支撑内容。对于高技术知识创新而言,通过知识创造的层面运动,组织内部知识呈现螺旋式向上发展。然而在高技术市场传递环节中,如何协助供需双方快速建立服务关系,如何通过对现有服务系统资源的有效整合向客户终端提供个性化的服务,如何对服务执行的全过程进行有效监控与保证,尽可能提升服务质量与服务价值等亟待解决。尤其是在承认高技术知识网络中企业—企业间知识创新重要性的同时,缺乏深层次的理论探究与案例分析,将导致不同服务网络组织背景下知识创新本质与运作理解上的不足。

2 知识传导平台的等级划分

高技术知识传导平台将现有知识网络中的人力资源、技术资源、信息资源、制度资源以及人文资源进行排列、组合和优化,搭建各类知识治理的管控枢纽,进而驱动知识传导个体的转移活动,经由集聚知识的扩散效果带动整个高技术知识网络平稳和高效运行。

2.1 平台等级划分的依据

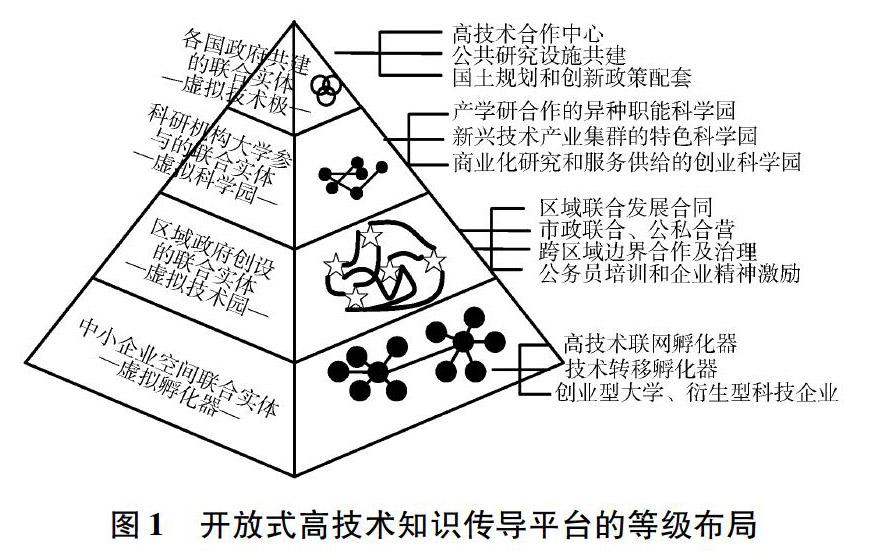

根据知识资源各类配置主体可将开放式知识传导平台的等级划分为虚拟技术极、虚拟科学园、虚拟技术园和虚拟孵化器四类,如图1所示。这四个种类依据政府、科研院所、中小企业等在虚拟组织中的地位角色和资源配比形态而区分,按照知识传导平台服务供给及知识转化方式,从区域联合、产学研合作、跨区域公共治理、高新技术演化方式角度进一步划分四个种类。

2.2 传导平台的等级类型

2.2.1 虚拟高技术极

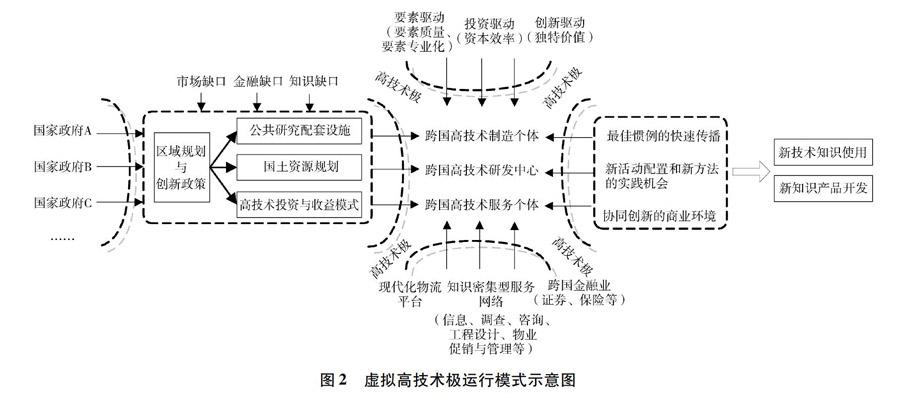

虚拟高技术极是由不同国家政府共同创建的联合实体,通过对各个优势东道国的原材料、技术、人才等生产要素的吸引逐步形成高技术产业的向心能极。其作用主要体现在各国联合建立高技术合作中心、公共研究配套设施以及国土规划与创新联动政策等方面。技术极拥有众多有活力的高技术制造业、服务业公司、科研院所和科研人才,极内支持开展非正式的交流合作,推动高新技术知识的使用和新知识产品的联合开发。例如,法国罗纳—阿尔卑斯大区的迈兰技术中心,它与萨瓦技术园、里昂大区技术中心、圣艾第安技术中心等建跨国虚拟高技术极;中美西部快线高速铁路项目是由中国铁路总公司牵头的中方联合体与美国西部快线公司合资建设美国西部快线高铁。该等级类型具备很强的发展实力,其运作多采用图2所示的模式。

2.2.2 虚拟科学园

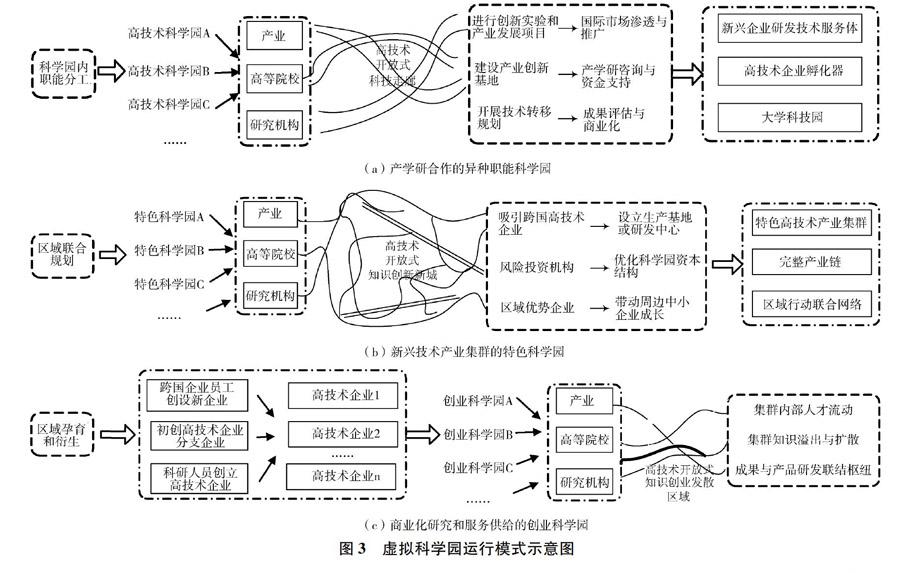

虚拟科学园通常由跨地域科研机构、高等院校参与管理,以激励知识成果联合产出作为主要建设目标。其运行模式如图3(a)、(b)、(c)所示。图3(a)按照科学园内职能分工寻找合作伙伴,通过高技术开放式科技走廊链接企业孵化器、R&D技术服务体和高校科技园区。例如,亚欧运输走廊推动俄罗斯与欧洲地区城际之间的网络建设。图3(b)通过区域联合规划募集特色科学园,以开放式知识创新新城带动创新型链网的发展。例如,瑞典斯德哥尔摩设立的KISTA特色科学园内Ericsson、Nokia、IBM、HP、Oracle、Intel、Sun等ICT企业与皇家理工学院(KTH)、斯德哥尔摩大学、瑞典信息技术大学等开展“对接式”产学研合作,主导ICT产业的研发方向,引导整个ICT产业集群的发展。图3(c)由各地域孕育和衍生创业型科学园区,向区内各类组织、机构提供商业化研究和服务供给,用以搭建创新型人才、技术成果和联合知识的共享服务平台。典型代表有马尔默市中心的梅登科学园、位于厄勒海峡地区的艾登科学园,以及位于哥本哈根的瑟姆比恩科学园等。

2.2.3 虚拟技术园

虚拟技术园是由各区域行政机关面向中小高技术企业建立的虚拟联合实体,吸引大型高技术企业的技术性质入股、投资。虚拟技术园与虚拟科学园不同之处在于,区域政府在集群募集资金方面发挥极大的作用,其运行模式如图4所示。按照各区域政府的财政关联可划分为核心城市联合治理、城镇联合治理、邻近区域联合治理和区域内部微观治理。例如,法国比利牛斯中部地区通过高技术中小企业与公共研究、培训机构合作获取未来的技术竞争优势;韩国首尔大都市区利用中介服务机构推动跨区域合作运营模式等。

2.2.4 虚拟孵化器(衍生)

虚拟孵化器源自知识吸收、技术发明到创新过程系统化的各类区域活动主体兴趣汇合,它可以来源于寻求发展其创新想法的发明者,也可以来源于与其核心竞争力不直接相关的高技术企业或创业型大学等。各类创业项目和孵化器设施也激发技术转移从单一方向上的线性流动转变为非线性互动过程。图5揭示了高技术虚拟孵化器发展的普遍模式。例如,亚特兰大佐治亚州技术学院的高级“创新U”、麻省理工学院的产业联络计划、芬兰的专门技术中心以及厄勒海峡科学区域等最为典型。

3 知识传导平台的建构布局

搭建开放式知识传导平台的关键在于充分利用跨地区及组织形式的多样性,形成兼顾各地区各机构特质的服务供需对接窗口。

高技术知识传导平台的发展需历经要素集聚、产业主导、创新突破以及财富凝聚四个阶段。第一阶段:要素集聚。即进行知识传导平台软硬件环境的建设,聚集各类资源要素,吸引具有核心能力的大型高技术企业加入平台。第二阶段:产业主导。通过引进或培育国内外的龙头项目,构建高技术产业集群体系,形成高技术主导产业创新系统。第三阶段:创新突破。鼓励集群内高技术企业建立紧密联系,加强高技术交流和创新合作,通过联网创新突破促进高技术产业升级和形成创新网络。第四阶段:财富凝聚。即高技术知识传导平台拥有大量创新成果,不断衍生出新的产业组织和知识结构体系。

知识传导平台以异质性知识传导角色作为联结主体,以线上与线下相结合的方式构成高技术知识生命链接系统。四类传导平台为知识获取、创造、传播与转化在政策支持、资源构成、创新要素导入及人才配给方面提供了必要的渠道,极大地提高了开放情境下知识网络的运行效率与效果。

4 知识传导平台的服务模式

知识传导平台的运行不仅取决于网络组织形态的设计,还要充分考虑开放式网络边界与外部环境间的物质与能量的频繁交换,即传导平台的服务模式。

4.1 知识服务的驱动张力分析

知识平台服务的驱动与制衡是改善知识空间资源配置效率、增加空间收益的加速装置。知识服务的影响因素分析直接影响到知识治理效果及行动方案的制定。

4.1.1 驱动力的影响因素

虚拟空间资源非均衡分布与生产要素、知识传导个体的组织集聚相关,即在传导平台中形成异种内在的原动力、知识生产结构优化的主导力,这种主导力是由不同力量的叠加与组合形成的。它是协调知识传导平台与高技术市场力量和知识传导个体能力相互关系的空间合力(Spatial Joint Effort),也是知识传导平台优化空间生产结构形态的基本条件,更是知识创造与扩散的决定力量。其大小等于知识传导平台与高技术市场力量、传导个体能力之间所产生的向心力、离心力以及由此之间的差值,如式(1)。

开放式知识传导平台驱动张力=∑5n=1平台向心力-∑5n=1平台离心力(1)

4.1.2 驱动力的要素分析

知识传导平台的预备力描述了传导平台具有感知外界市场环境变化的敏感性,使得知识网络具有足够的准备与应对时间;适应力是传导平台可以采取有效的抵抗措施以及应急管理方法,保证将因市场冲击而形成的风险程

度降到最低水平,是传导平台与其内外部环境相适应的程度;战斗力体现传导平台与现存实施条件等是否相互兼容;恢复力是当传导平台受到外部冲击下,可以迅速恢复其相对稳定状态;跃迁力阐释知识传导平台在市场变更中可将危机转化为机遇的衍生与创新水平,以保持组织结构的自我延展与进化能力;辐射力是传导平台对于传导个体的行为表现具有规范作用和引导作用,协助知识创造和扩散绩效的总体提升,衡量方法如图6所示。

4.2 传导平台的治理模式

驱动张力是开放式平台服务模式制定、异构空间生产结构优化的主要基准及重要观测变量。由式(1)可见,其结果可能出现三种情形。

(1)∑5n=1平台向心力>∑5n=1平台离心力,呈优化状态;

(2)∑5n=1平台向心力=∑5n=1平台离心力,呈中性状态;

(3)∑5n=1平台向心力<∑5n=1平台离心力,呈劣性状态。

当驱动张力呈现优化状态时,知识传导平台的向心力凸显相对优势。然而当知识网络内外部主导要素发生变更时,传导平台并无相匹配的防御机制与修补机制,则驱动张力表现为劣性状态,此时离心力在其形成过程中体现显著性作用。与向心力构成要素相对应有制动力、相斥力、退化力、破损力和耗散力五个方面。当驱动张力等于零,即平台向心力与平台离心力相等时,知识传导空间结构呈现中性状态。治理模式是整合被一条或若干条边界分割的某一地区或沟通不同机制架构的一种机制,包括建立和遵循一套规章制度来规范行为、分配角色和职责,指导不同组织之间的相互作用,从而更好地解决集体问题。知识传导平台的治理模式如图7所示。

4.2.1 “技术创新要素+”模式

该种模式既要充分发挥技术领先型主体在开放式网络中知识溢出效应,又要提升高技术企业群自身的研究开发能力和品牌;既要保持知识传导平台针对原有技术进行跨越式融合与更新,又要推动知识网络针对市场需求不断进行颠覆式高技术创造和探索;既要提升知识网络内部技术的升级与扩展,加大关键知识型人才的跨地域流动与转移,又要考虑整个平台的运营绩效及优化重组。

4.2.2 “传导角色定位+”模式

该种模式引入区域政府的参与,辅助知识传导平台通过国家的力量集中资源进行攻关,实现集群创新能力的全面提高;认知与理解高技术市场运行规律,构建相应的机制运行方案。同时,将大学和研究机构作为创新知识的推动者,与平台的创新执行者高技术企业搭建互助合作网络,推动企业—大学—研究机构创新合作网络的均衡发展,推动多源异种知识合作、商业化研究与服务供给水平的持续提升。

4.2.3 “异构空间群落+”模式

该种模式为优势城市与中小城市群落之间知识合理分工、知识互补与集成以及创新动力氛围的形成搭建便利条件,为优势城市竞争力的持续提高、中小城市群落经济的快速追赶提供了可能。通过并购、兼并或重组中小微企业,吸纳风险投资和特色联合平台等形式,既强调某类知识的专业化,使知识向高附加值产品延伸,又重视多种专业化知识的集成和协调。强化网络空间产生的经济规模和社会规模,使得传导平台拥有真正的知识再生能力、研究开发能力、创新能力,从而不断推出新兴产业。

4.3 知识传导平台的治理效用

借鉴戴布拉图(见图8)和SWOT四象限(见图9)相互重合方法,设某一跨区域合作面临的Opportunities和Threats发生概率分别为po和pt(0≤po,pt≤1),且pt=1-po。其资源利用、财政收支以及产业合作等在不同条件下的Strengths和Weaknesses所占份额ij∈ij(0≤ij≤1),且i,j于四个象限中组合分别为O-S,T-S,O-W以及T-W。故任意等级下开放式知识传导平台的运作效用比为PFcross,故有式(2)。

用PFcross_A和PFcross_B刻画跨边界合作型知识传导主体A与B的运作效用比,经比较后可得到PFcross_A>PFcross_B,说明知识主体A整体运作绩效优于B。跨边界合作有助于推进区域在经济、社会、文化和制度等方面高度一体化,作为区域决策者可采用相应的治理机制或手段,在空间和经济上同质、在政治上完整的地域实现政策的连贯性,进而平台治理效用PFcross达到最优程度。

5 结论与启示

开放环境下知识传导平台并不是网络内部某个导向政策,也不是高技术产业信息处理系统,而是在高技术产业虚拟空间中创设专业机构促进知识创新活动的良性衍生和开发,为高技术知识网络共享商业环境培育内在基础。知识传导平台的服务模式是以微观(行为)为基础,即以传导个体行为及其互动为基本出发点来分析服务治理机制如何影响个体的行为,进而影响知识组织的活动过程。通过上述分析得到如下结论与启示。(1)高技术知识网络的传播具有典型的不可逆性和多样性,共享知识不再受限于供给者,变成在网络中循环传递的信息,新知识创造者的加入以及网络成员的聚集会给整个知识网络带来新的能量。(2)知识传导平台向心力与离心力的大小变化直接作用于区域活动主体的互动关系之中,影响知识空间形态的转移与变更。其张力均衡态势发生过渡的突变点与支撑点位置、影响要素、度量方法等都需要由单纯的要素定性考察转向一般性定量的均衡分析。(3)知识传导平台是一个面向创新的学习型组织形式,需要建构各类区域活动主体的学习动力机制和体系,形成不同类型的产业知识、特定知识的转化能力,达到不同空间区域知识之间的有效配置。

此外,由于异构空间资源集成性在空间区位因子的作用以及空间组织网络结点集聚与辐射的双重影响下,实现了生产要素的跨境流动,将导致全球范围内的生产制造单元的深度分拆与产业组织的多元化重构,在差异的优化组合中,形成传导平台后发优势与创新优势以及空间错位产生的独占优势,最终促进空间收益的大量溢出。

参考文献:

[1]Pavitt K, Robson M, Townsend J. Accumulation, Diversification and Organization of Technological Activities in UK Companies 1945-1983[J]. Management Science, 1989,35(1):81-99.

[2]Benjamin E, Miruna S. Enterprise Software and Service Innovation: Standardization Versus Customization[R]. ZEW: Centre for European Economic Research Discussion Paper,2010.

[3]Hipp C, Grupp H. Innovation in the Service Sector: The Demand for Service-Specific Innovation Measurement Concepts and Typologies [J].Research Policy, 2005, 34(4): 517-535.

[4]Hollenstein H. Innovation Modes in the Swiss Service Sector:A Cluster Analysis based on Firm-Level Data[J]. Research Policy, 2003, 32(5): 845-863.

[5]Devries E J. Innovation in Services Networks of Organizations and in the Distribution of Services[J]. Research Policy, 2006, 35(7):1037-1051.

[6]王琳,魏江,陶颜. 软件业服务创新模式演化研究[J]. 西安电子科技大学学报(社会科学版), 2008, 18(1):9-15.

[7]Gallay O, Hongler Max-O. Circulation of Autonomous Agents in Production and Service Networks [J]. International Journal of Production Economics, 2009,120(2):378-388.

[8]汪涛,蔺雷. 服务创新研究:二十年回顾与展望[J]. 软科学, 2010, 24(5):17-20,36.

[9]王甜,钟宪文. 基于动力模型的服务创新模式研究[J]. 科学学与科学技术管理, 2005 (11):79-83.

[10]Nabil A, Landr R, Traor N. Managing the Protection of Innovations in Knowledge-Intensive Business Services [J]. Research Policy, 2008, 37(9):1530-1547.

[11]简兆权,柳仪. 关系嵌入性、网络能力与服务创新绩效关系的实证研究[J]. 软科学, 2015, 29(5):1-5.

(责任编辑:王 楠)