发展中国家创新体系建设与中介机构作用研究

2016-05-14温兴琦DavidBrown

温兴琦 David Brown

摘要:基于现有国家创新体系研究文献,对国家创新体系概念的演进过程进行回溯,并对其在实践中所涉及到的机构中介作用进行探讨。通过对发展中国家行业协会中介作用的分析,提出了我国行业协会发展与国家创新体系建设的政策建议。

关键词:国家创新体系;创新中介机构;行业协会;创新驱动

DOI:10.13956/j.ss.1001-8409.2016.05.01

中图分类号:F124 文献标识码:A 文章编号:1001-8409(2016)05-0001-04

Abstract:This paper reviews relevant research literatures on NIS and tracks the evolutionary process. And then, it explores the role of innovation intermediary institutions and proposes some suggestions for developing countries to enhance its NIS building.

Key words:national innovation system; innovation intermediary; industry association; innovationdriving development strategy

国家创新体系是一个由创新主体、创新基础设施、创新资源、创新环境、外界互动要素等组成的综合体。学术界对国家创新体系的定义各异,但一般将其界定为“一整套有利于促进生产和扩散新技术、提供政府和厂商通过政策协商促进创新活动过程的全国性机构体系”[1]。本文基于现有国家创新体系文献梳理与综述,回溯其概念的演进过程,并对其在创新实践中的运用所涉及的有关机构的中介作用进行探讨。通过对发展中国家机构创新能力建设中行业协会中介作用的分析,为我国行业协会发展与国家创新体系建设提供政策建议。

1 早期国家创新体系概念

国家创新体系最早于1987年由弗里曼(C.Freeman)在List(1841)国家生产系统概念基础上,回应华盛顿共识和新古典增长理论提出,它在本质上与公共政策紧密相关(Sharif,2006)。Nelson和Winter(1982)基于熊彼特创新理论提出演化技术变革驱动型经济增长理论,而后Freeman、Lundvall(1988)、Nelson(1990)提出,新古典增长模型忽略了技术变革与技术创新在经济增长中的作用,因而是不完善的。Freeman等学者认为,技术变革与创新对经济增长起着关键性作用。当然,创新不仅是个体企业的任务,更应是全社会的集体行动,需要多样化、独立的知识、资源和专业技能的组合。

1.1 创新机构及其相互学习

早期学者关于国家创新体系的研究已经开始关注创新机构及其互动关系,这种关系在OECD成员国显得尤为突出。学者们将国家创新体系所包含的机构归为四个方面:(1)政府及其相关机构,通过规制、标准制定、公私合作及资助基础研究等方式为创新活动提供支持;(2)企业,通过试验、R&D及产品改进实现创新成果商业化;(3)大学,从事基础研究与科技人才培养;(4)其他从事科学研究和教育的公私组织。上述四类创新机构相互之间形成了多个“用户—生产者”关系结构,这正是创新机构之间实现信息共享,进而促进知识积累和集体学习的动力所在,也是促进创新和提升机构创新能力的关键。

早期国家创新体系研究者将企业视为核心的创新机构,认为企业是创造创新成果并实现商业化的主体,其他创新机构居于相对次要的地位。后来有学者对上述观点提出了质疑,出现了Mode 2和三螺旋等新观点,突出大学在国家创新体系中的重要地位[2]。在这些研究中,主要创新机构尤其是大学与产业部门之间的互动作用成为国家创新体系的主要特征。

早期学者将政府视为国家创新体系动力系统中一个必要而被动的参与者。究其根源,这主要是由于早期研究聚焦于宏观层面,而且尤其强调大学与产业之间的联系以及厂商之间的联合创新。

1.2 知识与网络中介

前期主流的国家创新体系研究文献没有识别和阐述相关创新机构的活动方式,只是将其纳入“其他公共和私营组织”范畴,将其功能仅仅界定为教育方面。受集体学习和组织网络的启发,学者们开始逐步从中介功能的视角关注具体的创新主体和组织,这些创新主体和组织通过联结相关同类或互补主体,促进创新信息交流和创新网络形成。Carlsson和Stankiewicz提出,中介企业扮演着联结纽带的角色,它们在行业中运用集体知识为个体企业排忧解难[3]。更进一步地,Stankiewicz(1995)和Leyn等(1996)提出“超级结构组织”的概念,这种组织在创新体系内部发挥着联结创新参与主体,构造网络关系结构并为其提供公共产品的作用[4]。

学者们认为中介机构在促进企业间合作方面具有三方面的功能:一是通过各自的网络关系进行信息获取和交换,即中介机构通过扫描相关网络信息,获取并打包,然后与创新体系其他参与成员共享;二是通过与网络成员的信息共享,对网络构建与发展起到直接促进作用;三是维护和促进企业间合作关系发展,推动合作走向深化。

早期关于国家创新体系中介机构的研究较为丰富,但几乎都未关注过行业协会这一类机构。而行业协会恰恰在当今国家创新体系建设与运作中发挥着举足轻重的作用。

1.3 创新机构作用动机

东亚新兴经济体创新体系最引人注意的是支持和引导创新的国家战略,其既较好地保护了自身产业发展,也注重对国外的开放和引进,通过获取、吸收和运用发达国家先进技术和经验,提升产业发展水平。这与拉美国家创新体系的低效率形成了鲜明对比。Arocena等(2000)通过对拉美国家创新体系的研究发现,许多发展中国家在某些技术领域具有竞争优势甚至超越了发达国家,但这些优势是孤立的,无法被纳入类似国家创新体系这样的系统中,因而优势被削弱。他们认为,国家创新体系中各创新主体之间的互动作用关系尤为关键,而这正是拉美发展中国家所缺乏的。尽管拉美国家也建立了一些组织和机构,但并没有起到联结各创新者的作用。

早期国家创新体系的研究也阐释了发达国家和发展中国家创新体系的多样性,并强调了各创新参与者之间通过相互作用促进系统内部集体学习的过程。也有学者分析了发展中国家创新体系促进其赶超发达国家并实现经济持续增长的内在机理。

2 国家创新体系的边界拓展与动力机制

随着国家创新体系概念的广泛运用和上世纪90年代波特“国家竞争优势理论”的兴起,早期国家创新体系遭到越来越多的批判,批判者认为其过于模糊、令人误解、不切实际并且忽视了对创新产生过程的关注[5]。学者们纷纷提出集体学习和路径依赖等观点,从国家或区域经济的其他层面而非国家层面对创新进行分析,较有影响的包括:Carlsson和Stankiewicz的技术系统观点、Breschi和Malerba的部门创新系统思想以及Asheim和Isaksen、Cookerd等的区域创新系统概念等。但上述创新系统思想仍不能取代国家创新体系概念,而是对它的补充与完善。正如Lundvall认为,“从部门、区域与技术系统的角度对不同国家的创新体系进行对比,有助于从国家层面更好地理解创新的动力机制”[6]。

2.1 创新体系的功能与运行机制

关于国家创新体系的研究关注的不仅是创新系统如何促进创新成果的产生与扩散,而且包括这一过程的效率。Hekkert等(2007)提出了有效创新系统应具备的七个方面的主要功能:(1)创业活动;(2)集体学习;(3)网络中的知识扩散;(4)技术遴选与改进;(5)市场培育;(6)资源调配;(7)技术合法化。Bergek等(2008)、Hekkert和Negro(2009)运用历史事件分析法,对德国清洁能源技术创新领域的开发与商业化过程中的创新系统进行了分析,描绘了创新系统运行中的关键事件、合作行动及创新流程。

新技术从产生、发展到商业化的过程,既是微观层面的企业之间相互作用和合作的结果,同时也是宏观层面的创新机构与制度之间作用的结果。行业协会在国家创新体系中逐渐扮演重要角色,代表创业者和整个行业向政府进行游说,争取更多的激励措施和优惠政策。各创新机构之间的相互作用可能促进创新流程进展,也可能阻碍创新流程,这也在很大程度上影响到创新机构自身的发展、创新政策的调整、行业标准的制定及良好市场条件的形成。

2.2 创新中介机构

Chesbrough在开放式创新理论中对创新合作企业之间知识和技术转移中创新中介机构的作用进行了研究。这些中介机构包括技术或行业专业咨询组织、商业服务提供者、企业日常管理和战略咨询机构以及风险投资机构等。Howells(2006)对英国的一些创新中介机构进行了研究,分析了在创新系统中所具有的多种功能。对于创新中介机构的功能,虽然学者们众说纷纭,但却没有从潜在创新中介机构组合的角度探讨行业协会这类非营利组织的作用。Dalziel(2006)认为,以往研究中之所以缺乏对行业协会的分析,在很大程度上是因为他们认为创新体系中各种机构组织之间的社会相互作用并不是居于主要地位。他研究了加拿大的行业协会所扮演的角色,发现行业协会通过将行业成员企业集中,促进其创新信息和思想交流而推动创新。Kautto(2007)以诺基亚与欧洲著名行业协会合作为例,分析了行业协会如何通过拉拢大公司建立联盟,对欧盟委员会政策制定施加影响。

2.3 新兴国家创新体系建设中的国家职能

以往有关创新体系的研究绝大多数都是从不同层面(技术、行业、区域创新体系)进行审视,很少从整个国家的视角展开,且研究对象集中在发达国家。但国家创新体系的概念也开始引入发展中国家,尤其是东亚高速发展的新兴经济体,如中国、印度等。虽然这些国家由于各自历史和国情不同而实施了不同的政策,但其在经济发展上实施的赶超战略却有着相似性,如:对国际贸易和国外直接投资更加开放,对某些行业进行非国有化改革,将国内某些领域引入国际竞争,对私有企业和创业活动给予支持;制定支持技术开发升级和产业国际化的相关政策。

中国的政策主要包括:鼓励采用国外先进制造技术的项目和激励措施;国家级技术研发中心从政府机构和大学向企业转移;鼓励本土企业与国外企业建立合作伙伴关系;建立汇集众多跨国公司的开发区和科技园。Gu和Lundvall认为,中国吸收发达国家先进技术和发展国内高科技产业能力较弱,主要原因是缺乏一个有序市场及其内在的互动学习能力[7]。印度与中国实行政策类似,但却在科技领域打下了雄厚的基础,在计算机、电子信息、医药、医疗装备和生物技术等领域成为全球新的领导者。

巴西曾制定了鼓励外国直接投资尤其是便利跨国公司在本国开展运营的政策,取得了一定成功。一些非洲国家将发展重点集中于农业,并在政策上予以倾斜,但这使得这些国家的研发机构缺乏足够条件为产业发展和创新提供支持。因此,创新中介机构与私人部门无法建立互信与合作。

3 发展中国家创新体系国际化、跨国公司与行业协会功能

国家创新体系经历了一个逐步国际化的历程。从现有文献来看,这一术语的国际化体现在三个方面:一是从发达国家向发展中国家的延伸;二是不同国家的国家创新体系发展实践比较;三是各国创新体系参与全球联系的紧密程度。由此,国家创新体系建设中国际化是无法回避的路径。

3.1 跨国公司与国家创新体系国际化

许多学者将跨国公司及其活动视为发展中国家获得国外知识和技术,通过合作关系和溢出效应吸收和培养自身创新能力的主要途径。但直到当前,才有少部分学者开始探讨发展中国家中跨国公司如何通过相关合作与联系形成现实的创新系统和创新能力,并对这一过程和条件进行了分析[8]。研究发现,发展中国家国内企业及其所在行业通过与跨国公司之间的学习,融入全球价值链之中,不仅可以获得市场、标准等信息,而且可以提升技术和组织竞争力。而且,通过融入全球价值链,国内企业获得了学习机会,有助于其从全球价值链的低端向高端迈进。但创新能力的增强并不仅仅是沿着全球价值链的能力和功能提升这么简单,更应注重深化专业能力提高,探索全球价值链创造的新机会。

为了吸引跨国公司和其他形式的外国直接投资以促进知识吸收和扩散,发展中国家还必须具备以下几个条件:首先,必须对外来投资和贸易实行开放政策;其次,制定强有力的投资保护和知识产权政策;再次,促进国内企业与国外机构之间开展实质性联系与合作;最后,建立一批能与国内企业和跨国公司良好合作的机构,促进标准制定、劳动力培训和资源调配等。

3.2 行业协会

发展中国家创新体系建设中,政府必须适应创新体系的结构性变化,满足大量成长性企业不断增长的需求,但却往往面临缺乏开发新的创新模式及进行行业监控所需的资源、专业知识和合法性等问题。行业协会能发挥有效表达行业诉求、促进资源流动、与政府开展合作的功能,且效率较高。Kshetri和Kholakia(2009)以印度全国软件和服务企业协会(NASSCOM)为例,分析了行业协会的作用。他们发现,NASSCOM在向印度政府和公众传达通过建立包括政府机构、决策者、会员企业及社会组织在内的扩散网络给软件外包产业带来的好处时,作用特别突出。同时,NASSCOM成功的关键在于对协会中精英会员和官员的准确定位与利用。Papaioannou等对南非生物医药行业协会在国家创新能力建设中的作用进行了研究,认为生物医药行业协会在联接政府与产业中起到了良好的中介作用,对促进知识交换、建立行业规则和标准、加强知识产权保护等至关重要[9]。

发展中国家创新体系建设与产业创新实践表明,国家创新体系的建设与完善仍然需要政府与公私企业之间更为紧密、协同关系的建立与维护,在这中间扮演中介角色最合适的就是行业协会。

4 对中国国家创新体系建设的启示

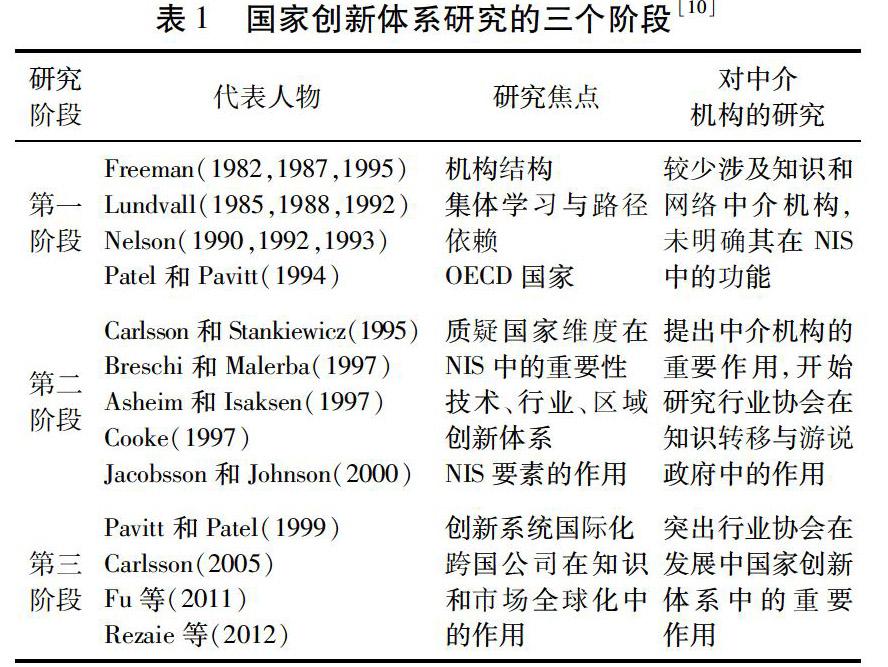

通过对现有国家创新体系研究文献的回顾与梳理,可以发现,对国家创新体系研究的焦点经历了三个阶段的转变(见表1)。

第一阶段,运用创新演化、集体学习、路径依赖等理论和思想,重点分析国家创新体系的结构以及创新主体之间的相互作用和关系,并对发展中国家和发达国家创新体系进行对比,提出发展中国家政府与产业之间机构创新能力的缺乏是其创新体系落后的主要原因。

第二阶段,开始对前期宏观分析方法及将其视为纯粹的国家层面概念的思想提出质疑,从不同层次对创新体系进行剖析,提出技术创新体系、行业创新体系、区域创新体系等不同层次的概念,重点探讨了不同创新主体在创新体系中的作用、相互之间的关系,特别是开始研究行业协会等中介机构在促进合作研究和开发中的功能。

第三阶段,开始关注国家创新体系的国际化,重点分析跨国公司在促进全球知识和市场流动中的活动和作用。以部分行业协会为例进行实证研究,分析行业协会在发展中国家创新体系中的关键作用,成为这一阶段研究的热点。

通过对上述研究文献的梳理,结合当前全球各国国家创新体系发展实践,我国国家创新体系建设可以得到以下几个方面的启示:

4.1 完善国家创新体系结构

国家创新体系是一个综合性、协同性的创新协作系统,由众多创新机构和创新主体构成。因此,应首先从整体上确定其层次结构,合理定位各创新参与主体的功能和定位,规范创新主体和要素参与创新活动的行动路径和方式,营造良好的国家创新体系内部环境,充分调动创新参与者的创新积极性。

4.2 大力发展创新中介机构

在合理划分政府和市场作用边界,尤其是有序清理政府权力“越位”行为的基础上,大力发展各种类型的创新中介机构,充分发挥其在联结政府与产业、市场、公私企业方面的“桥梁”功能,促进创新信息、知识、要素在市场中的自由流动与合理配置,提高创新资源共享和利用效率,从而有效提高创新能力[11]。

4.3 充分发挥市场机制作用

创新是一种开放式的活动过程,随着我国经济体制改革的深化,市场机制逐步完善,市场在创新资源配置中开始发挥决定性的作用。因此,正确认识创新资源配置力量和方式的转变,确立市场导向的创新模式,调动市场各方力量,发展各种类型的市场主体,促进创新资源和要素在市场中的自由流动,是确保创新中介机构顺利形成、成长壮大并发挥其功能的制度基础[12]。

创新驱动正成为我国在“新常态”阶段的发展战略。实施创新驱动发展战略,确立创新发展体系,充分发挥各种创新参与主体的功能,充分重视和发挥创新中介机构如行业协会等的中介和协调作用是必不可少的。

参考文献:

[1]Metcalfe.Technology Systems and Technology Policy in An Evolutionary Framework[A]. Technology,Globalisation and Economic Performance[M].Cambridge University Press,Cambridge,1997.268-296.

[2]Etzkowitz,Leydesdorff.The Dynamics of Innovation: From National Systems and Mode 2 to A Triple Helix of University-Industry-Government Relations[J]. Reseach Policy,2001,29(2):109-123.

[3]Carlsson B,Stankiewicz R.On the Nature: Function and Composition of Technological Systems[J].Evol Econ,1991(1):93-118.

[4]Stankiewicz R.The Role of the Science and Technology Infrastructure in the Development and Diffusion of Industrial Automation in Sweden[A].Technological Systems and Economic Performance:The Case of Factory Automation[C].Dordrecht,Kluwer,1995.165-210.

[5]Miettinen.National Innovation System[M].Scientific Concept or Political Rhetoric,Edita,Helsinki,2002.

[6]Lundvall B A.National Innovation Systems——Analytical Concept and Development Tool[J]. Ind.Innovation,2007:14(1),95-119.

[7]Gu S,Lundvall.Chinas Innovation System and the Move toward Harmonious Growth and Endogenous Innovation[J]. Innovation: Management,Policy&Practice,2006:8(1),1-26.

[8]Fu X,Gong Y.Indigenous and Foreign Innovation Efforts and Drivers of Technological Upgrading: Evidence from China[J].World Dev.2011:39(7),1213-1225.

[9]Papaioannou,et al.Industry Associations,Health Innovation Systems and Politics of Development: The Cases of India and South Africa[J]. Business and Politics,2015:17(2),253-289.

[10]Andrew,Papaioannou.National Innovation Systems and the Intermediary Role of Industry Associations in Building Institutional Capacities for Innovation in Developing Countries: A Critical Review of the Literature[J].Research Policy,2015:44(8),1407-1418.

[11]温兴琦,等.创新链条裂缝的表现、成因及接续路径研究[J].科技进步与对策,2014(24):157-160.

[12]杜红平,等.跨国企业创新国际化的动机研究综述[J].软科学,2015(3):130-134.

(责任编辑:赵毅峰)