清肝化瘀法治疗高胆红素血症30例临床观察

2016-05-14许路解新科马文军

许路 解新科 马文军

摘要:目的 观察清肝化瘀法对高胆红素血症患者的临床疗效及凝血机制的影响。方法 采用随机数字表法,将 60例高胆红素血症患者随机分为2组各30例。对照组给予西医常规保肝退黄治疗;治疗组在对照组治疗基础上,加用清肝化瘀法(方剂由茵陈、大黄、丹参、赤芍、郁金、栀子等组成,水煎口服)治疗。2组疗程均为30d,治疗前后观察临床疗效及凝血功能的变化。结果 治疗组总有效率为83.3%,对照组总有效率为60.0%,差异有统计学意义(P<0.05)。治疗组在改善血清总胆红素、谷丙转氨酶、凝血酶原活动度各方面均优于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05)。结论 清肝化瘀法治疗对高胆红素血症患者临床疗效显著,能有效降低血清胆红素水平,恢复肝功能,并对患者的凝血机制有改善作用。

关键词:高胆红素血症;清肝化瘀法;中西医结合疗法

中图分类号:R256.4 文献标志码:B 文章编号:1007-2349(2016)06-0038-02

由于胆红素代谢障碍,使血清胆红素含量增高(>17.1 umol/L)者,称之为高胆红素血症[1]。临床上高胆红素血症可见于病毒性肝炎、肝硬化等。对于肝病患者,若高胆红素血症长期持续存在,造成肝细胞大量坏死,肝功能进一步恶化甚至肝衰竭,则治疗棘手,多预后不良。2015年1月—2016年1月,笔者跟师采用清肝化瘀法联合西医常规疗法治疗高胆红素血症30例,疗效显著,现总结报道如下。

1 资料与方法

1.1 临床资料 60例高胆红素血症患者均选自本院肝病科住院的患者,采用随机数字表法分为2组。对照组30例,其中男21例,女9例;年龄最小35岁,最大63岁;平均病程(10.9±6.2)a。治疗组30例,其中男22例,女8例;年龄最小32岁,最大65岁;平均病程(11.3±5.6)a。2组的性别、年龄、病程等资料差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 纳入标准 (1)临床诊断符合《病毒性肝炎防治方案》[2]相关诊断标准,血清总胆红素(TBIL)>17.1 umol/L的患者。(2)中医辨证为湿热内蕴证,具体参考《中药新药临床研究指导原则(试行)》[3]中“黄疸”证型分类标准。(3)ALT≥2×ULN(正常值高限),且ALT<10×ULN。(4)凝血酶原活动度(PTA)<70%。(5)签署知情同意书者。

1.3 排除标准 (1)阻塞性黄疸,溶血性黄疸,重型肝炎,药物、酒精、代谢因素所致肝炎。(2)合并上消化道出血、肝性脑病、肝肾综合征、原发性肝癌者。(3)合并心、肺、肾、内分泌等严重原发病者。(4)其他可能妨碍临床试验的严重情况。(5)孕妇、哺乳期妇女。(6)酗酒者或药瘾者。(7)不能依从试验方案者。

1.4 治疗方法

1.4.1 对照组 给予常规西药保肝(静脉滴注促肝细胞生长素60 μg,复方甘草酸苷160 mg,复方多烯磷脂酰胆碱10 mL,1次/d)、退黄(静脉滴注丁二磺酸腺苷蛋氨酸,1000 mg,1次/d;口服熊去氧胆酸胶囊250 mg,2次/d)、支持对症治疗。

1.4.2 治疗组 在对照组治疗基础上,加用中医清肝化瘀法治疗,给予中药汤剂口服。方剂组成:茵陈、大黄、丹参、赤芍、郁金、栀子、枳壳、茯苓、生甘草(由陕西中医药大学附属医院制剂科制备),用法:每日1剂,制成汤剂,分为2包,每包150 mL,1包/次,日2次。

疗程 2组疗程均为30 d,治疗结束后统计分析疗效及相关指标。

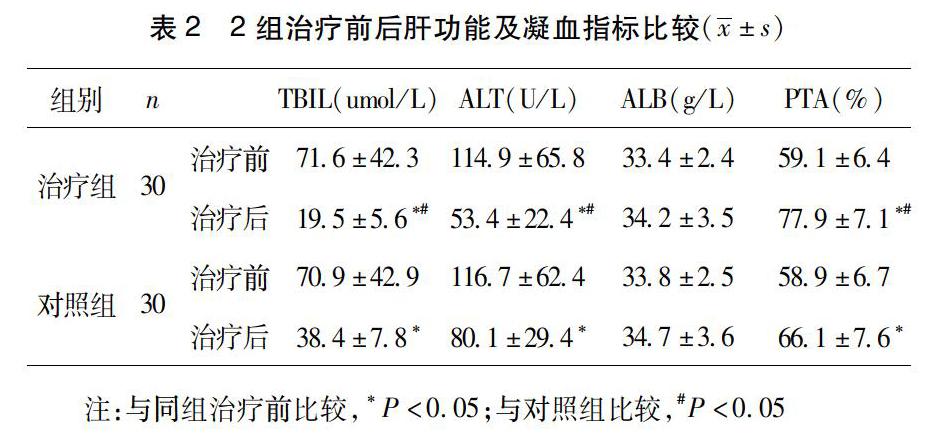

1.5 观察指标 观察治疗前后临床症状、黄疸消退情况,肝功能指标(TBIL、ALT、ALB 等),凝血指标(PTA)的变化。

1.6 疗效判定标准 参考《中药新药临床研究指导原则(试行)》[3]并结合临床制定。显效:临床症状消失或明显减轻,黄疸消失或明显改善,TBIL恢复正常或较前下降≥50%;有效:临床症状减轻、黄疸改善,TBIL较前下降≥30%且<50%;无效:未达到上述标准。

1.7 统计学方法 使用 SPSS 17.0软件进行统计分析。计量数据采用均数±标准差(x[TX-*3/8]±s)表示,组间比较用t检验;计数资料用χ2检验。P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 2组疗效比较 见表1。

3 讨论

血清总胆红素水平是临床评价肝功能的重要指标。胆红素主要在肝脏代谢,转化为结合胆红素。当肝细胞大量变性、坏死时,其摄取、转化及排泄胆红素的能力降低,使得血中游离胆红素升高;同时肝细胞炎症导致毛细胆管破坏,使部分结合胆红素通过血窦返流入血,导致血清结合胆红素升高[4]。因而临床上常见肝病患者出现高胆红素血症,高胆红素血症持续存在提示患者肝细胞大量坏死、肝功受损严重。而肝实质受损会累及止凝血系统,且止凝血障碍程度与肝脏损害的轻重密切相关[1],故而肝病高胆红素血症患者多伴有凝血功能的异常,存在出血的危险。因此尽快地降低患者的血清胆红素水平不仅有助于改善肝功能指标,还同时能改善患者的凝血机制,对疾病的预后有重要意义。但是临床上单用西医常规保肝退黄药物治疗效果并不理想,而联合中医药治疗则可提高疗效。

中医临床上将高胆红素血症归属“黄疸”范畴,其主症为目黄、身黄、小便黄,其中目睛黄染是其重要特征,其病理因素为湿、热、毒、瘀等,病位在脾胃肝胆[5]。早在《素问·平人气象论》中即有记载:“溺黄赤,安卧者,黄疸,……目黄者曰黄疸。”而《金匮要略·黄疸病脉证并治》篇则进一步指出:“脾色必黄,瘀热以行。”提示了黄疸的形成并非仅是湿邪为患,也存在邪热瘀结的病机。且《伤寒论·辨阳明病脉证并治》中亦指出:“此为瘀热在里,身必发黄,茵陈蒿汤主之。”再次强调了瘀热在里所致黄疸,并以茵陈蒿汤方治之,立法垂方于后世。当代著名老中医关幼波就曾提出“治黄必治血,血行黄易却”的治则[6],指出了活血化瘀法在黄疸治疗中的重要作用。故而针对以瘀热郁结于肝胆为表现的黄疸患者,当以清肝化瘀法治疗。清肝化瘀法的方剂由茵陈、大黄、丹参、赤芍、郁金、栀子、枳壳、茯苓及生甘草组成,以茵陈蒿汤化裁,加诸活血化瘀药等。以茵陈、栀子为君药,清热解毒、利湿退黄,药理研究表明茵陈具有保肝、利胆作用[7],栀子有抗炎、抗氧化、促进肝细胞解毒、促进胆汁分泌作用[8]。大黄凉血逐瘀、解毒退黄、清泻湿热,为治黄疸之要药;郁金性味辛苦寒,入肝胆二经,善活血行气、利胆退黄;赤芍清热凉血化瘀,具有保肝、改善肝脏微循环的作用,对于淤胆型肝炎及重度黄疸型肝炎有特效[9],故以之与大黄、郁金共为臣药。丹参一味,功同四物,且性微寒,与赤芍并入肝经,二药相伍,共奏凉血活血、清肝化瘀之效。因瘀热互结,阻滞肝经气机,且气为血帅,气行则血行,故佐以枳壳、甘草,疏泻肝气,以助活血。黄疸病证多涉及脾胃,且见肝之病当实脾以防传变,故佐以茯苓、甘草,健脾利湿,以助退黄。全方共奏清热解毒、活血化瘀、利胆退黄之功效。

研究结果显示:治疗组总有效率明显优于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。治疗组血清总胆红素TBIL、ALT、PTA各项指标在治疗后均有改善(P<0.05),且均优于对照组;其中主要观察指标TBIL改善明显优于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。结果表明,清肝化瘀法联合西医常规保肝退黄治疗高胆红素血症有良好的临床疗效,可有效降低患者血清胆红素水平,改善肝功能及凝血功能。说明该疗法能促进肝脏恢复正常的合成、代谢及排泄功能,从而促使黄疸消退,并改善患者的凝血机制。其对高胆红素血症的临床疗效有显著的提高,值得临床推广。

参考文献:

[1]王家马龙,李绍白.肝脏病学[M].3版.北京:人民卫生出版社,2013:134-388.

[2]中华医学会传染病与寄生虫学分会及肝病分会.病毒性肝炎防治方案[J].中华肝脏病杂志,2000,8(12):324-329.

[3]中华人民共和国卫生部.中药新药临床研究指导原则(试行)[M].北京:中国医药科技出版社,2002:147.

[4]韩硬海,李树桐.临床肝脏病学[M].济南:山东科学技术出版社,2004.6:81.

[5]周仲英.中医内科学[M].2版.北京:中国中医药出版社,2007:264-265.

[6]北京中医医院.关幼波临床经验选[M].北京:人民卫生出版社,1979:3.

[7]曹锦花.茵陈的化学成分和药理作用研究进展[J].沈阳药科大学学报,2013,(6):489-494.

[8]孟祥乐,李红伟,李颜,等.栀子化学成分及其药理作用研究进展[J].中国新药杂志,2011,(11):959-967.

[9]陆小华,马骁,王建,等.赤芍的化学成分和药理作用研究进展[J].中草药,2015,04:595-602.

(收稿日期:2016-03-28)