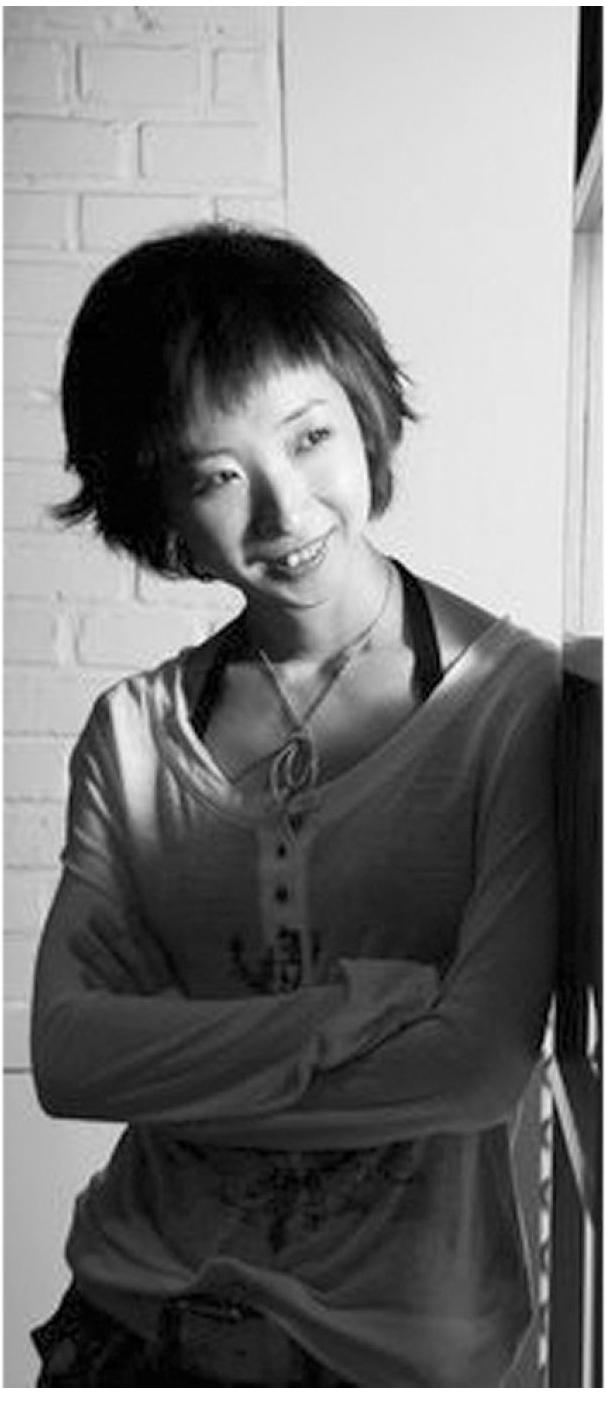

廖一梅:上天会厚待用感的人

2016-05-14艾菲儿

艾菲儿

廖一梅在北京舞蹈学院的大院里长大。小时候她常常和邻家小伙伴们一起,跟在一个年龄大一点儿的孩子头儿后面,去练功房和大教室里玩。那时的她常常冒出一个想法——我为什么要跟着她呢?我其实可以选择我想去的地方!幼小的廖一梅那时并没有勇气甩掉小朋友们自己去玩,但是她至今还清晰地记得,当初小小的她有种强烈的意识——我应该去我想去的地方,做我喜欢的事。

少女时代的廖一梅喜欢写东西。高中时,她与后来成为著名作家的石康是同班同学,他们一起为班级出的板报,从来都是全校最好的。课余时间廖一梅喜欢写日记,心里总有好多想法想记录下来。后来,听说一个同学在准备考中戏,廖一梅突然觉得戏剧“很有意思”,所以在高考时,她报考了中央戏剧学院。

大学毕业后,廖一梅被分配到一个出版社工作。那是一份在很多人看来极其舒服的工作,每个星期只需要去一两次,非常清闲。但在廖一梅眼里,那却是一种巨大的“束缚”。因为她发现,她的工作并非看书编书那么简单,而是先要面对各种人际关系。后来她说:“我很厌恶人际关系,不是不能处理,是不屑处理,没意思。”

在那里,她发现,周围的人总是在为那些对她来说微不足道的小利争夺。一开始她觉得很可笑,但是后来意识到,如果自己长时间待在这样的环境里,就可能会和周围的人一样计较这些,同样认为眼前这些芝麻大的小事儿大得像天一样。她知道,造成这种情形,是因为他们的眼睛已经固定在一个地方了。于是,她选择了离开。

廖一梅坦言,在年轻的时候,很多东西是未知的,但她一直清楚地知道自己不要过什么样的生活。对很多人来说,离开出版社是一个愚蠢的决定,毕竟那是一个从很多方面来讲条件都不错的正式工作。但对她来说,那就是“最坏”的生活。没有任何创造力并限制想象力的生活,对她而言是一种巨大的浪费。她喜欢自由的环境,即使是不安的没有保障的,但会让她觉得这世界是很大的,心是自由的,未来是有无限的可能性的,那才是廖一梅心目中好的生活。

回忆那段经历,廖一梅说,“未知让人恐惧,引人好奇,也因此证明一个人的勇气,成就一个人的自信。”所以,她有胆量对任何事情说“不”。“正是因为如此,这个世界打不倒我。”

赋闲在家的廖一梅开始以写字为生。写作成了她的出口,以及与这个世界相处的方式。因为全身心地投入,长期伏案工作,她犯了颈椎病,曾一个月拿不了筷子。后来,当她成为金牌剧作家之后,有人问她,女人在追求精神世界的时候常常会因为各种压力和不如意而感到灰心,她是如何做到不被琐碎的生活淹没的。廖一梅这样回答:你不想被淹没,就永远都不会被淹没。我坚信一点,你过的生活就是你要的生活。你如果不想要,你一定有办法改变它!

永远选择“艰难”那一边

廖一梅的第一部话剧作品《恋爱的犀牛》写于1999年。那时,她刚刚与中戏校友孟京辉结婚。新婚蜜月后,她就把自己关在屋子里,没日没夜地写。当时话剧市场刚刚起步,资金、演员、剧场都是他们要面对的现实问题。而且当时还没有一部话剧有所谓的票房,所以找投资是最难的。廖一梅和孟京辉等于是开始了一场拓荒之旅。好不容易钱齐人齐马上要排练的时候,这部夹缝中求生存的戏剧遭遇了投资方撤资。

廖一梅是那种遇难则强的人,她说:“我不回避痛苦,我基本上是迎着刀尖儿上的人,出于任何原因向任何人和事情低头都是怯懦的表现,都会让自己瞧不起。”就在这样的信念之下,她对孟京辉说,开弓没有回头箭,我们自己做吧。然后小两口把自己的房子抵押了21万元,又跟朋友借了点钱。两人约定,如果赔了,廖一梅写一年的电视剧还钱。

在廖一梅编剧的作品中,人物所言其实都可以理解成是廖一梅本人最想说的话。所以,在《恋爱的犀牛》里,她给主人公写了这样的台词:“……这一次我认了输,我低头耷脑地顺从了,我就将永远对生活妥协下去,做个你们眼中的正常人,从生活中获取一点儿简单易得的东西,在阴影下苟且作乐,这些对我毫无意义,我宁愿什么也不要。”

第一场演出,观众寥寥无几,但对廖一梅和导演、演员来讲,这部剧能够演出,他们就已经非常知足了。演了两周后,情形不同了,场场爆满,能容纳350人的剧场常要挤进去400多人。排队买票的人从剧场一直排到胡同口,队伍足有一百米长。犀牛热渐渐从京城蔓延至全国戏剧舞台,直到成为中国上演次数最多、票房最好的话剧作品。

廖一梅曾经说过:我要的不是成功,而是看到生命的奇迹。“一件事但凡有算计在里面,它就不会成为奇迹。奇迹是不会在容易的道路上绽放的。在每个死胡同的尽头,都有另一个维度的天空,在无路可走时迫使你腾空而起,那就是奇迹。”

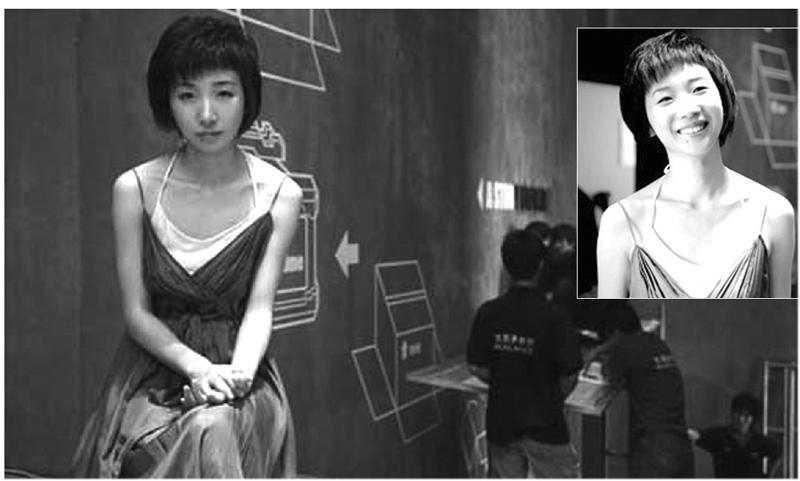

《恋爱的犀牛》,真的成为了中国戏剧史上的奇迹,十几年长演不衰。而廖一梅后来的作品也都令人印象深刻,堪称当代戏剧的经典。2005年,她写出了《琥珀》,在国内外多地巡演,成为亚洲剧坛的代表作品,2008年《琥珀》更成为首部进入国家大剧院的先锋剧作。廖一梅用笔把“犀牛”和“琥珀”雕塑成话剧界的丰碑,她也成为话剧界的旗帜性人物。2010年,廖一梅用《柔软》结束了“悲情三部曲”。十一年,三部戏,廖一梅和孟京辉拯救了中国话剧,把带着前卫和先锋标签的话剧做成了经典,也把它们从边缘带入了主流。

在剧作中一直很“悲观”的廖一梅,对待生活并不“悲观”。或者说,在某种悲观的情绪之下,她有着超乎寻常的勇敢。她说:人应该具备的第一个能力就是勇敢。“不安感是永远存在的,每个人心里都会有,就看你怎么对待这个不安。我对待不安的方式是打量它,面对它,学习和它友好相处的方式,和它交谈,而不是掩盖、躲避。”如此看来,廖一梅算是一位乐观的悲观主义者,所以才会写出:“上天会厚待那些勇敢的、坚强的、多情的人。只要你有足够大的愿望,你就是不可战胜的!”“人应该有力量,揪着自己的头发把自己从泥地里拔出来。”

在事业上达到了常人无法企及的高度的廖一梅,对自己的评价却是“笨拙”。“无论别人扔过来的是什么,我都不善躲闪,有时候就会头上砸个大包。”她不认为这个世界上存在用投机取巧能达成的事情,“所有的东西只能选择一种很笨的方式去迎接”。在她的书《像我这样笨拙地生活》中,廖一梅这样写道:“我的笨不是脑袋不够用不好使,而是在竖着‘容易和‘艰难两个路牌的十字路口,我永远选择‘艰难的那一边。”但她为自己的“笨”而感到骄傲和欣慰,“我没有奔向那条特别拥挤的取巧的路。”

不把生活过成“日子”

廖一梅曾说:“我从来不屑于做‘对的事情,在我年轻的时候,有勇气的时候。”的确,她不仅辞掉外人眼里的好工作,做很可能没人看的话剧,还和当年不被人们看好的男人结了婚。

1988年廖一梅上大学时,孟京辉正读研究生一年级。两人谈恋爱时,廖一梅身边的亲友并不看好孟京辉,也没有人认为他将来会成功。那时候两个人很穷,毕业时连床被子都买不起。但两人的喜好和对生活的态度很相似。也许正应了廖一梅所写过的一句经典台词:“在我们的一生中,遇到爱,遇到性,都不稀罕,稀罕的是遇到了解。”经历了分分合合,他们在1999年牵手走进了婚姻。

两人既是夫妻又是工作搭档。“女文青”和“男愤青”的婚姻,自然也有着与众不同之处。廖一梅特别喜欢著名作家玛格丽特·杜拉斯的名言:“爱之于我,不是肌肤之亲,不是一蔬一饭,它是一种不死的欲望,是疲惫生活中的英雄梦想。”她坦言,自己并不是过日子的高手,甚至最恨“过日子”,“如果把琐碎当成生活、把生活过成‘日子,那就没意思了。”也许正是这种“活在生活之外”的心态,让廖一梅这么多年几乎没有什么变化,无论是外形还是神情,都一如当年那个古灵精怪的女生。

面对这样的爱人,孟京辉承担起了家庭煮夫的角色。但在艺术创作上,孟京辉对廖一梅无限信任和依赖。廖一梅不是一个高产的作家,每次从思考到拿出作品,要经过很长时间,孟京辉从来不会催她,无论她写得多慢,他都耐心地等着。这些年,很多话剧导演想找廖一梅写本子,但廖一梅不喜欢按照别人给出的套路来写作,在这一点上,孟京辉没有强迫过她。而她自己写出来的东西,每次写完孟京辉都是第一个看见的,一看到就爱不释手地拿去排演了。

所以,这些年来,廖一梅与其他导演合作的机会少之又少。当廖一梅的名字出现在姜文的电影《一步之遥》编剧团队之中时,让不少人吃了一惊。那也是姜文的导演生涯中,第一次有女编剧参与创作的剧情长片。廖一梅到剧组时,场景都定了,但没有台词。姜文亲自用一个多小时,把电影从头到尾给她“演”了一遍,然后只说:“写吧,你写好了,我们就拍。”

廖一梅对自己的低产安之若素,她说,她不是在进行技巧性写作,这个世界已经有太多废话和无用的信息,如果不是有非说不可的话,她宁愿保持沉默。所以,廖一梅所写的东西,都是她真正想写的。而只要她发声,就一定触动人们的心弦。

有人曾问廖一梅:按一些人的想象,你嫁了一个导演,这个导演又帅又有才华,肯定会让身边的女人有不安全感。廖一梅的回答是:这件事根本不在我的考虑范围之内。因为我不用他来肯定我自己。如果他真有别人,不会打击到我;他没有,也不会提高我的自信。

只有真正自信的女人,才会有这样的心态吧。

谈起夫妻之间的相处之道,廖一梅说:“我觉得,所有的夫妻在婚姻中的人物关系都应该向后退,起码退到如果不是夫妻,还能是朋友,可以一起吃饭、一起聊天、一起玩,这样的婚姻才应该继续。因为朋友之间有一种对对方的基本尊重。”如今,两人在一起已经二十多年,依然会以朋友的态度来相处,给对方自由发展的空间。

同样的,廖一梅对与孩子的相处也持这样的观点,“把自己的生活寄托在孩子身上是愚蠢的想法。我把孩子当朋友,相爱而不互相占有,希望他能成为快乐的、能自我平衡的孩子。”

儿子小时候,有一次,廖一梅出差多日后回到家,推掉其他事情,等儿子从幼儿园放学。但儿子冲进家门却说:妈妈,我要去朋友家玩儿。廖一梅说:妈妈好几天没看见你了,咱们一起玩儿吧。结果,儿子想了想说:妈妈,那这样吧,我邀请你也去朋友家玩儿。也许,很多母亲在听到孩子这样的回答时都会感到失落,但那一刻廖一梅却非常欣慰,因为她知道,儿子不依赖她也会很快乐,这让她觉得很安心。她认为这才是健康的母亲心态。

孩子上学后很贪玩,廖一梅跟他谈心,说:作业总得写吧,上学和写作业,这两件事是你必须要做的,既然必须要做的事为什么不把它做到最好呢?结果儿子说:妈妈我不想做到最好,我就想做到一般。那一刻,廖一梅发现,人和人真的不同,她从小就认为什么事都要做到最好,可是,儿子想做到一般也没有什么错啊。她想:那是他的人生,他想做到一般就做到一般吧。于是,她对儿子说:你确实可以做到一般。但我有一个要求,你做到一般就要高高兴兴地做到一般。

这些年,儿子在廖一梅的引导下,特别开朗,阳光,善于表达。一家三口,儿子是最好说话的那个人,常常哄着爸妈。年轻时的廖一梅,曾把生孩子作为最勇敢的事情,如今孩子“好得超过我的想象”。

廖一梅一面用智慧经营生活,一面享受着“生活之外”的状态。她发现,在北京生活,每样东西都挨得太近,而且总觉得时间过得飞快,一旦离开了北京,去到陌生的城市,仿佛时间就慢下来。她发现,每到开阔的地方,自己的嘴角就会不自觉呈现微笑的状态。后来她明白了,那种高兴不因为任何事情,可能只是因为自己与这个世界的关系改变了。她最喜欢去西藏,觉得在那里的广阔天地间自己是舒展的、自由的。后来她发现,在北京,只要开车一个半小时,就有这样的地方。她很感慨于这么宁静美丽的地方,人们居然没有心情来享受。她常常自己一个人去,因为那种真正“和自己待在一起”的感觉是美妙无比的。

编辑/刘柳