波澜壮阔铸春秋

2016-05-14侯全亮徐腾飞

侯全亮 徐腾飞

历史的车轮进入2016年,中国共产党领导的人民治理黄河事业已走过70年的辉煌历程。人民治理黄河70年是一部波澜壮阔的历史画卷,它为中国人民解放事业、社会主义革命与建设、改革开放大潮、中华民族伟大复兴所做出的巨大贡献,深深镌刻在奔腾向前的历史长河之中。

人民治理黄河事业的重要历史节点

人民治理黄河历程中的每一步,无不是伴随着中国共产党的事业和国计民生的脉搏而演进,其重要历史节点也深刻反映了这一规律。

毋庸置疑,人民治理黄河事业的第一个重要历史节点,是1949年10月1日新中国成立。

1946年春,国共两党围绕黄河回归故道展开针锋相对的斗争,人民治理黄河事业由此发端。在错综复杂的形势下,中国共产党领导解放区军民和黄河员工,一手拿枪,一手拿锨,进行了艰苦卓绝的三年“反蒋治黄”斗争,以战胜连年洪水,保证黄河安澜的宏伟战绩,迎来了新中国的诞生。

开国大典一个月后,中央人民政府在北京召开各解放区水利联席会议。会上,黄河水利委员会主任王化云以《三年来的治黄斗争》为题进行发言,总结了人民治黄开创以来的工作,明确提出在人民共和国旗帜下“让黄河变害为利”的治黄总目标。这年11月1日,黄河水利委员会主办的第一份综合期刊《新黄河》创刊号,发表题为《对“蒋黄”的斗争——1946至1948》的社论,深情颂扬了解放区军民誓死保卫黄河,英勇捍卫红色家园的战斗精神。新中国成立后,更加艰巨的治黄任务就在面前,这两篇论述,犹如激越豪迈的进军号,催动人们意气风发,踏上了人民治理黄河事业新征程。

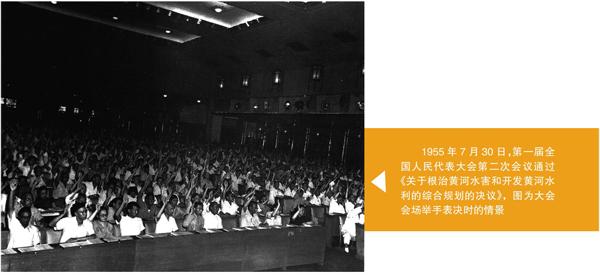

1955年7月30日,第一届全国人民代表大会第二次会议通过《关于根治黄河水害和开发黄河水利的综合规划的决议》,堪称人民治黄事业的第二个重要历史节点。

新中国成立初期,为了让黄河在人民手中变害为利,在党和国家高度重视与总体部署下,黄河水利委员会认真总结历代治河经验教训,积极探索根治黄河的道路,广泛开展全流域查勘、历史洪水调查、水土保持试验等基础性工作,编制完成了黄河治理开发综合规划。该规划经党中央、国务院审查,提交一届全国人大二次会议审议通过。这是中国历史上第一部全面、系统的江河流域规划,是第一次以黄河整体为对象统筹规划,强调除害与兴利的一致性,突出综合开发利用原则,提出“对水资源和泥沙加以控制”的治河思想,并确定了第一期工程计划。许多人大代表为这部充满时代豪情的黄河蓝图心潮澎湃。黄河治理开发规划上升到国家的意志,标志着人民治理黄河事业进入全面治理、综合开发的历史新阶段。此间,《人民日报》发表社论《一个战胜自然的伟大计划》,称之为“社会主义时代黄河的里程碑”。

1955年12月,由黄河水利委员会组织编写、河南人民出版社出版的《征服黄河的伟大事业》一书,全面介绍了黄河治理开发综合规划的内容,展望了黄河的光明远景。1955年年末,黄河水利委员会召开首届黄河职工劳动模范代表大会,表彰治黄劳模,号召全河广大职工继承发扬光荣传统,为实现根治黄河水害和开发黄河水利的宏伟目标而奋斗,全河上下开始了新的治黄大进军。

人民治理黄河事业的第三个重要历史节点,当数1964年12月国务院召开的治理黄河会议。

1957年4月,作为黄河综合规划第一期工程的三门峡水利枢纽破土动工。从中央到社会各界对“万里黄河第一坝”寄予了深切厚望。黄河建设者经过3年艰苦奋战,高质量、快速度地完成了施工任务,三门峡水利工程投入蓄水拦洪运用。然而,由于原规划对黄河中游水土保持减少入黄泥沙的速度估计过于乐观,工程建成投入运用后,库区发生严重淤积,直接影响渭河防洪与西安市的安全。因此,围绕三门峡水利工程以及整个黄河规划的评价,展开了一场治黄思想大争论。而治理黄河会议正是在这一背景下召开的。

国务院总理周恩来主持了这次治理黄河会议。会上,“炸坝论”“维持现状论”“大放淤”等多家观点,相持不下,争论激烈。周恩来总理广泛听取各种意见后,统筹全局、辩证求实,发表了长篇总结讲话,最终形成“确保西安,确保下游”的原则,决定改建三门峡水利工程,加大泄流排沙,以解除库区淤积、威胁渭河防洪与古城西安的燃眉之急。此次会议,通过“百家争鸣”,认真总结分析经验教训,人们加深了对治理黄河长期性、复杂性、艰巨性的认识,治河思想与方略发生了一次重大的变化。

1972年纪念毛泽东主席视察黄河20周年,是人民治理黄河事业的第四个重要历史节点。

1966年“文化大革命”开始后,黄河治理工作受到了很大冲击。到20世纪70年代初期局面有所好转。在毛泽东主席视察黄河20周年即将到来之际,1972年9月26日《人民日报》一版头条发表纪念毛主席视察黄河20年文章《我国全面治理黄河取得巨大成绩》。对于黄河建设者而言,这一强烈信号,犹如严冬吹来一股和煦的春风,使人深受鼓舞。

1952年10月毛泽东主席视察黄河,是人民治黄历程中一件意义深远的大事,毛泽东主席视察期间发出的“要把黄河的事情办好”的伟大号召,一直鼓舞着人们为黄河长治久安而奋斗。此时,在这股春风推动下,为扩大宣传影响,黄河水利委员会将原黄河陈列馆扩建为黄河展览馆,全国人大常务委员会副委员长郭沫若专门为之题写了馆名。从1972年夏开始,中央新闻纪录电影制片厂相继拍摄了《征服黄河的战斗》《黄河万里行》两部电影纪录片,在全国公映后引起强烈反响。

1972年10月30日,黄河水利委员会在郑州召开纪念毛主席视察黄河20周年经验交流会,参加会议的全河各单位代表心情激奋,发言热烈,迫切渴望恢复中断的治黄工作。与此同时,山东省黄河河务局在济南召开纪念大会,总结全省黄河堤防建设、引黄灌溉、放淤改土等治黄成就。沿河各基层单位也都结合自身情况,分别召开座谈会、讲演会,举办文艺演出等纪念活动。

当时自上而下开展的这些纪念活动起到了推动治黄工作的作用。1973年11月,黄河治理领导小组召开由河南、山东、甘肃、陕西、山西五省,水电部、清华大学、黄河水利委员会等单位领导与代表参加的黄河下游治理工作会议。与会代表经过分析黄河下游河道出现“二级悬河”的不利情况,向国务院专题呈报报告。经国务院批转,促成了黄河下游第三次大修堤的全面开展。

人民治理黄河事业的第五个重要历史节点,是1986年纪念人民治理黄河40年活动。

这是第一次以整数十年纪念人民治黄。党的十一届三中全会以后,随着国家工作重点转移到以经济建设为中心,人民治黄事业迎来了大好发展机遇。当时,黄河水利委员会在开展防御黄河特大洪水的规划中,从干流工程总体布局、黄河防洪安全、水资源利用等方面综合考虑,明确提出修建黄河小浪底工程的主张。

为此,1982年9月,黄河水利委员会主任王化云在党的十二次代表大会期间向中央力陈此项建议。1983年国家计委组织了小浪底水库论证会。1984年黄河水利委员会相继三次向中央领导详细汇报小浪底工程情况。之后,黄河水利委员会与美国柏克德土木矿业公司联合进行黄河小浪底工程轮廓设计,经过多年的大量工作,这一关键性治黄工程终于确定上马建设。

时序进入1986年,随着人民治黄40周年的到来,为了让更多的人关注黄河、支持治黄工作,10月7日,黄河水利委员会在郑州举行新闻发布会,人民日报、新华社、中国新闻社、中国国际广播电台、瞭望杂志、人民中国杂志、中国水利电力报及沿黄省区新闻单位的记者应邀参加。接着,新闻采访团深入沿河基层一线采访,推出了一批反映黄河治理开发成就的新闻力作。同年10月30日,黄河水利委员会在郑州举行纪念人民治理黄河40周年大会,河南、山东、陕西、山西等沿黄省区和济南军区领导,黄河干流重要枢纽工程单位等方面的代表,聚首同庆,共商治黄大计。大会高度评价人民治理黄河40年取得的伟大成绩,热情赞扬广大治理黄河职工和沿黄军民艰苦奋斗、团结治河的献身精神,并对全河治黄英模进行了表彰。

在此期间,黄河水利委员会专门成立由王化云、仝琳琅、任德存、侯全亮组成的《人民治黄四十年》编写组。该组编著的王化云专著《我的治河实践》,采用第一人称手法,全面反映了人民治黄40年发展历程,详细回顾了许多重大治黄决策的诞生,研究分析了古今各家治黄思想,提出了今后的治黄战略设想。该书由河南科学技术出版社出版后,博得广泛好评,成为一部当代治黄的经典之作。

1996年纪念人民治理黄河50年,是人民治理黄河事业的第六个重要历史节点。

20世纪80年代末至90年代初,随着改革开放的逐步深入,治黄工作发生了日新月异的变革。1989年,黄河上游骨干工程龙羊峡水电站建成投入运用,黄河水利委员会经国务院批准确定为副部级机构;1990年,国务院批准黄河北干流河段治导控制线规划,赋予黄河水利委员会新的管理职责;1991年4月,七届全国人大四次会议通过国家“八五”计划,黄河小浪底工程正式列入“八五”开工建设项目,同年9月,这项具有重大战略意义的治黄工程破土动工。此间,黄河防洪工程建设、下游引黄灌溉供水、治黄管理体制改革等工作,也都有了长足的进展。但这一时期,黄河也出现了一些不容忽视的异常情况。1996年8月,下游仅有7600立方米每秒的中型洪水,洪峰演进速度却极为缓慢,河道发生大面积漫滩,表明来水来沙条件和下游河道形态又向不利的淤积趋势发展。

为了承前启后,把治黄事业持续推向前进,1996年10月30日,水利部、河南省委在郑州隆重举行纪念人民治理黄河50周年大会。国务院总理李鹏向大会发来贺信,姜春云副总理为纪念大会题词,国务委员、国务院秘书长罗干出席会议,并作题为《开发黄河水利,造福子孙后代》的讲话。中央顾问委员会常委段君毅,中国科学院和中国工程院两院院士张光斗出席会议,河南省委书记李长春、水利部部长钮茂生等先后讲话。大会高度评价半个世纪以来黄河治理开发对保障国家社会稳定、促进经济发展所发挥的巨大效益。同时,强调指出,必须充分认识治理黄河的长期性、复杂性,坚持科学的治黄方略,标本兼治,上下游同步,除害兴利,为国分忧,为民造福。号召全河上下再创辉煌,夺取黄河治理开发的新胜利。

12月20日,《人民日报》发表中顾委常委段君毅等四位老同志的联合署名文章《忆人民治理黄河事业的开拓者王化云》,高度评价黄河水利委员会原主任王化云为黄河事业奋斗的一生,从另一侧面反映了人民治理黄河事业不平凡的发展道路。

人民治理黄河事业的第七个重要历史节点,是2006年纪念人民治理黄河60年。

世纪之交,作为世界上最为复杂难治的河流,黄河长期以来存在的洪水威胁、水土流失和泥沙淤积等问题尚未根本解决,同时又出现了水资源供需矛盾尖锐、下游河道频繁断流、水污染突出等新的问题,引起了海内外炎黄子孙的广泛关注。1998年,中国科学院、中国工程院163位院士联名呼吁“拯救黄河”。党中央、国务院高度重视黄河问题,及时做出一系列重大决策。1999年,根据国家授权,黄河水利委员会对黄河水资源实施统一管理与调度,确保了黄河连年不断流。按照国务院批复的《黄河近期重点治理开发规划》,成功开展黄河调水调沙,下游主河槽过流能力由1800立方米每秒提高到4000立方米每秒。积极实施标准化堤防建设,进一步增强了下游堤防抗洪能力。同时,研究提出“维持黄河健康生命”治河新理念,倡导人水和谐共生,着力构建科技治河体系。这些实践与探索,为人民治理黄河事业积累了新的经验。

在新的历史节点,如何进一步把黄河的事情办好,让母亲河更好地造福中华民族? 2006年10月,在人民治理黄河60年到来之际,中共中央总书记胡锦涛、国务院总理温家宝分别做出重要批示。胡锦涛总书记指出,黄河是中华民族的母亲河,黄河治理事关我国现代化建设全局。60年来,人民治理黄河事业成就辉煌,但黄河治理开发仍然任重道远。必须认真贯彻落实科学发展观,坚持人与自然和谐相处,全面规划,统筹兼顾,标本兼治,综合治理,加强统一管理和统一调度,进一步把黄河的事情办好,让黄河更好地造福中华民族。

温家宝总理指出,在中国共产党领导下,人民治理黄河事业走过了60年光辉历程。在社会主义现代化建设的新时期,要以科学发展观为统领,坚持人与自然和谐的治水理念,遵循自然规律和经济规律,坚持不懈地开展科学治水、依法治水、团结治水;要完善水资源统一管理和统一调度体制,加强水资源节约、保护和合理配置,以水资源的可持续利用保障经济社会的可持续发展;要加强流域生态保护,防治污染,防治水土流失,让黄河安澜无恙、奔流不息。

中央领导的重要批示,充分肯定了黄河在我国现代化建设中的战略地位,明确提出了黄河治理开发的原则,为人民治黄事业继续发展指明了方向。

为努力开创治理黄河新局面,谋求黄河长治久安,2006年11月3日,水利部、中共河南省委、黄河水利委员会在郑州召开纪念人民治理黄河60年大会,国务院副总理回良玉,水利部部长汪恕诚,国家有关部委、河南省委、省政府、沿黄省区领导,黄河水利委员会及所属单位负责人、治黄劳动模范代表等出席大会。大会传达了中央领导的重要指示,重温了人民治理黄河60年的光辉历程,强调指出:治理开发和保护好黄河对于促进黄河流域乃至全国经济的发展,对于实现中华民族伟大复兴具有十分重要的战略意义。必须清醒认识治理黄河的长期性、艰巨性和复杂性,根治黄河水患的决心不能动摇,扶持黄河治理的力度不能减弱,强化治黄的各项工作不能松懈。要继往开来,开拓进取,把黄河治理开发事业持续推向前进。

11月8日《人民日报》头版头条全文刊发了胡锦涛总书记、温家宝总理对人民治理黄河60年所作的重要批示,同时报道了纪念人民治理黄河60年大会的盛况。

这年,黄河水利委员会抽调精兵强将组成写作班子,编著完成大型文献类史书《人民治理黄河六十年》。该书以历史唯物主义为指导,史论结合,图文并茂,全面展现了人民治黄60年波澜壮阔的曲折发展历程,系统总结了黄河治理开发取得的巨大成就和基本经验,深刻分析了各个阶段治黄方略与措施的功过得失,并勾勒出了未来黄河的发展远景。该书2006年10月由黄河水利出版社出版,荣获2008年中华优秀出版物图书奖。

巨大的成就,显著的效益

历史上,黄河决口改道频繁,洪水泛滥灾害深重。据记载,从周定王五年(公元前602年)到1938年花园口决口的2540年中,黄河下游决堤达1590余次,改道迁徙26次。平均三年两决口,百年一改道。洪灾波及范围,北达天津,南抵江淮,纵横25万平方公里。每次决口改道,无不是泥沙俱下,千里泽国,生灵涂炭,生态环境久久难以恢复。由于社会制度和生产力水平的局限,千百年来,广大人民群众期盼的“黄河宁,天下平”的局面,一直难以实现。

1946年,中国共产党领导的人民治理黄河事业,揭开了历史新篇章。70年的辉煌历程,成就斐然,效益显著,在中华民族发展史上,是任何一个朝代都无法比拟的。

(1)黄河岁岁安澜,彻底扭转了历史上频繁决口泛滥的险恶局面。历史上,黄河频繁决口改道,被称为“中华民族之忧患”。人民治理黄河以来,黄河下游先后进行三次大修堤,相继修建了三门峡、小浪底、陆浑、故县水库等干支流工程;开辟了东平湖、北金堤分滞洪区,初步形成“上拦下排,两岸分滞”的下游防洪工程体系。依靠下游防洪工程体系和非工程措施,加上沿河军民的努力防守,共战胜12次1万立方米每秒以上的洪水,创造了伏秋大汛70年不决口的历史奇迹,彻底扭转了历史上黄河“三年两决口,百年一次大改道”的险恶局面,保障了黄淮海大平原人民生命财产的安全和国家经济社会的顺利发展。

(2)黄河水资源得到有效开发利用。历史上,黄河百害,唯富一套。新中国成立前,全流域灌溉面积仅有1200万亩左右,主要分布在宁蒙河套平原和汾渭盆地,多数灌区设施简陋,水平低下。

新中国成立后,黄河流域灌溉事业得到了快速发展。宁夏、内蒙古、汾渭灌区等通过整修改建,古老灌区焕发了青春。青铜峡、三盛公等大型水利枢纽的修建,结束了无坝引水的历史,灌溉保证率显著提高。高扬程电力提水灌溉的发展,有效缓解了黄土高原沿河地区干旱缺水问题。黄河下游修建引黄涵闸、虹吸工程,开创了引黄灌溉新局面,昔日两岸的沙荒盐碱之地,如今粮棉连年丰收。黄河流域及下游两岸引黄灌溉面积增长到1.1亿多亩,成为国家重要的粮棉生产基地。

作为西北、华北地区的主要水源,黄河承担着为沿河50多座大中城市、420个县(旗)城镇、晋陕宁蒙能源基地和中原油田、胜利油田提供水源保障的任务。20世纪70年代以来,黄河还先后十余次向天津市、河北省、青岛市进行跨流域应急供水,有效缓解了这些地区干旱缺水的燃眉之急。

黄河干流水力资源丰富,新中国成立后,黄河水电资源得到高度开发。已经建成的龙羊峡、李家峡、刘家峡、盐锅峡、八盘峡、三盛公、万家寨、三门峡、小浪底等25座水电站,装机总容量1724.54万千瓦。黄河上游水电站组成了我国目前最大的梯级水电站群,成为国家重要的水电能源基地,为西北、华北地区经济发展提供了强大动力。

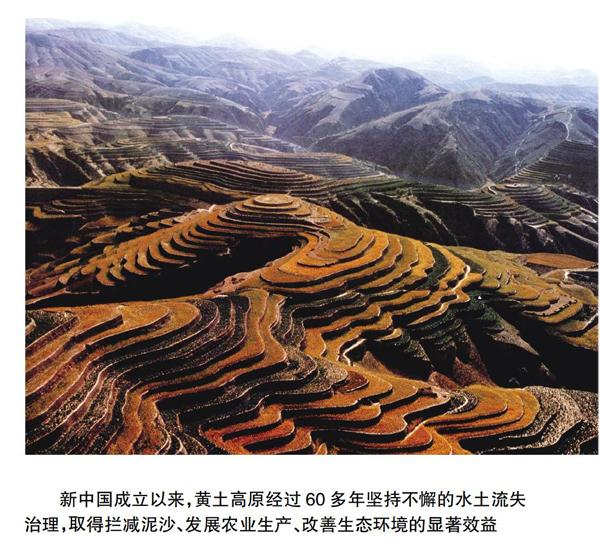

(3)黄土高原地区水土流失治理成效显著。新中国成立以来,黄土高原地区开展了大规模的水土流失治理。从新中国成立初期的小流域治理,到采用水坠坝、定向爆破筑坝、修梯田等水土保持措施;从农户承包小流域治理,到引入使用权拍卖、租赁等多种经济形式;从“退耕还林”生态工程,到淤地坝工程建设;经过几十年治理,形成了以基本农田建设、植被建设、沟道工程为主的三大治理措施体系,有效地治理了水土流失,为发展农业生产,改善生态环境创造了条件。

目前,黄土高原初步治理水土流失面积已达21.5万平方公里,20世纪70年代以来年均减少入黄泥沙3亿吨左右,占黄河多年平均输沙量的18.8%。在重点治理区,一批小流域综合治理程度已达70%以上,成为当地发展农林牧副业生产的基地,有效地改善了基础条件,提高了农村的环境人口容量和当地群众的物质文化生活水平。被列入国家重点水土保持治理区的无定河和皇甫川流域,先后出现数百个小康村。

经过长期艰苦探索,基本摸清了黄土高原水土流失的自然规律,界定了多沙粗沙来源区,明确了集中力量治理多沙粗沙来源区的方向和建设沟道坝系工程为主的综合治理措施。通过水土流失综合治理,提高了风沙区的林草覆盖率,减轻了风沙灾害,扭转了“沙进人退”的局面。

(4)泥沙处理与利用取得重大突破。黄河为害,症结在于泥沙众多。黄河中游地区有20多条重要多沙支流,这些支流是向黄河输送泥沙的主要通道,其中大部分是粗泥沙。加强黄河多沙支流治理,减少入黄泥沙,促进当地经济社会发展,是国家总体发展战略中一项重要任务。

从1983年开始,国家选择无定河、皇甫川、三川河作为黄河多沙支流的治理重点。经过多年坚持不懈的治理,无定河的小流域已基本形成层层设防,节节拦蓄的综合防护体系,各地坚持走治沙致富的路子,大力发展小流域经济,60%农村人口摆脱了贫困。三川河、皇甫川的小流域治理和治沟骨干工程建设,采用集中治理模式,标准高,速度快,效益好,为黄土高原水土流失综合治理树立了典范。

(5)实行全河水量统一调度,实现黄河连年不断流。20世纪90年代,黄河下游频繁断流,严重影响了沿河城乡人民生活,使工农业生产遭受严重损失,下游河道泄洪能力降低,生态系统趋于恶化,河口三角洲生态系统遭受破坏。针对这一新的重大问题,1999年3月,国务院授权黄河水利委员会对全河实施水资源统一管理和水量统一调度,通过采取工程、法规等综合措施,优化配置水资源,实施水量精细调度,在确保沿河居民生活用水,基本保证流域经济用水的前提下,增加河流生态用水,连续实现16年全年不断流,初步遏制了流域生态恶化的趋势,河口三角洲生态环境得以明显恢复。

(6)开展河口治理,保持入海流路相对稳定。历史上,黄河是一条迁徙无常的河流。从1855年到1938年,各条入海流路行水年限最长19年,最短只有2年多。新中国成立后,河口治理得到高度重视,黄河水利委员会及山东黄河河务局多次组织河口三角洲查勘,积极探索河口治理措施,加高河口临黄大堤,修建分洪口门,完善堤防体系,实施有计划人工改道,合理安排入海流路,对改善河口行洪能力,保护油田安全,乃至整个下游的溯源畅流发挥了重要作用。

治河方略不断发展演进

70年来,为了谋求黄河长治久安,在长期的治理黄河实践中,一代代治河专家和科技工作者注重研究历代治河经验教训,遵循实践、认识、再实践、再认识的路线,不断深化对黄河自然规律的认识,及时研判和应对黄河出现的新情况、新问题。强调全河统筹兼顾,除害与兴利结合,先后提出“宽河固堤”“蓄水拦沙”“调水调沙”“上拦下排、两岸分滞”“维持黄河健康生命”等治河方略,有力地引导了各个时期治黄事业的发展。

2011年发布的《中共中央国务院关于加快水利改革发展的决定》,进一步明确了水利工作的重要战略地位。特别是针对当前水资源过度开发、粗放利用、水污染严重的突出问题,为推动经济社会发展与水资源水环境承载能力相适应,首次提出“实行最严格的水资源管理制度”。2012年,国务院发布《关于实行最严格水资源管理制度的意见》,确立水资源管理“三条红线”,明确水资源开发利用控制、用水效率控制和水功能区限制纳污“三条红线”的主要目标。

为切实贯彻中央的决定,近年来,黄河水利委员会进一步完善黄河流域水资源管理制度实施方案,建立健全实行水资源最严格管理的制度体系、指标标准体系、执行体系和技术支撑体系,进一步加强基础能力建设和常态监管力度,致力黄河水资源优化配置和高效利用,深化干支流水量调度精度,黄河水资源管理与调度迈开了新的步伐。

回首过去,豪情满怀,展望未来,治黄事业任重而道远。在新的历史时期,习近平总书记站在党和国家事业发展全局的战略高度,提出“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水新思路,为人民治黄事业指明了继续前进的方向。只要我们坚定不移地按照这一新思路不断实践,不断探索,不断前进,一定能够实现黄河的长治久安,更好地造福中华民族。