论新时期以来中国儿童电影的叙事空间变置与情感投射

2016-05-14何春耕王作剩

何春耕 王作剩

摘要新时期以来,中国儿童电影的叙事空间处于一种微妙的变置状态,在宏观空间上形成了城市儿童电影与乡村儿童电影的“二元”创作格局。从城市到乡村的叙事空间变置以及对残疾人等弱势儿童的关注,既是五四时期“儿童的发现”的延伸,也是新时期以来城乡二元体制下的乡村儿童的集体失语与逐渐发现的无奈结果,折射了不分地域/阶级的“以全体儿童为本位”的人道主义关怀,也投射着中产阶级对底层/弱势儿童的同情与关注,是五四新文化人道主义的复苏与繁荣。但是由于市场的客观原因与创作的主观原因,人道主义的忧虑又处于乏力、遮蔽的状态,并没有产生理想的效果。

关键词新时期;中国儿童电影;空间变置;情感投射

中文分类号J904文献标识码A

作者简介何春耕,湖南大学新闻传播与影视艺术学院教授,湖南长沙410082;王作剩,湖南大学新闻传播与影视艺术学院影视文化传播方向硕士研究生,湖南长沙410082

新时期以来,伴随着西方人道主义的重新输入与五四新文化人道主义的激活与复苏,我国的儿童电影逐渐确立了“儿童本位”的创作理念,并得以快速、良好的发展。同时,儿童电影的创作又从不同角度散发着人道主义的光芒,两者是相互影响与融合的关系。而从城市到乡村的空间变置正是人道主义的一种镜像阐释,因为乡村儿童才得以主角的身份从银幕外走进银幕内,从观众变为演员,才拥有与城市儿童一样的银幕地位,而且镜头才得以展示乡村儿童的实际生活与精神状态。其实,乡村儿童在城市儿童之后的银幕关注是城乡二元体制与市场经济的必然结果,对乡村儿童以及其他弱势儿童的关注其实是政府/社会对贫富差距的社会担忧与中产阶级财富累积之后的良心不安与同情心发酵,但是由于各种原因,人道主义的广度、深度都处于某种程度的乏力状态。

一、空间变量:从城市儿童电影一枝独秀到城乡儿童电影平分秋色

由于电影的先进性、技术性、商业性与市场性,农村以及农村背景里的人们在电影中往往是缺席的,城市以及它的市民一开始便轻而易举的成为电影的主角。当农村儿童电影诞生并且规模崛起,可以说不仅是一次简单的空间变置,而且是蕴含着一次深刻的观念、文化转向,而这次转向有着超越时空且带有悲凉意蕴的人道主义意义。

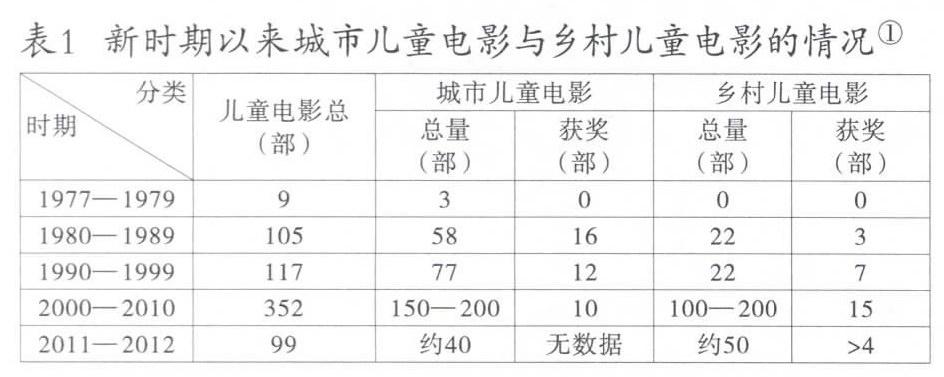

在不同的时期尤其是新时期初期,城市儿童往往是儿童电影的主角,作为配角的乡村儿童犹如不存在的存在,是摄像机所忽视的对象。从表1中可以看出新时期至新世纪之间的乡村儿童电影不仅出现的时间比城市儿童电影晚,而且拍摄与获奖数量较少,影响也较小。

可以说,农村儿童的发现不是一蹴而就的,是滞后于城市儿童电影的,而且很大程度上是建立于“发现农村”基础之上的。正如学者王富仁评价中国西部电影那样:“只有到了新时期的西部电影,中国电影才发生了一个根本变化,完成了从城市视角向农村视角、以城市小市民的视角向农村农民视角的根本转变。”也就是自西部电影的崛起,乡村才得以独特的身份展现在银幕之上,才成了电影艺术中与城市相提并论的主角,并具有了城市不具有的道德优势所指。但不幸的是,随着90年代消费时代的到来、市场化的推进以及电影的商业属性,都市再次成为大家释放欲望的中心,辉煌于80年代的乡村电影一跨进90年代便衰落了,再次让位于都市电影。2003年实行电影产业化以来,乡村电影更成为国家重点扶持的“弱者形象”,进一步失去了话语权。

与乡村电影息息相关的乡村儿童电影却有着相反的面貌,从表中可以看出乡村儿童电影数量逐年递增,影响也逐年增大。它从缺席到初次露面再到成为主流,它完成了从数量由无到有、由少到多,影响由弱到强,由小到大的华丽转身;相反的是,城市儿童电影虽然还在数量上占有优势,但是在曝光率与影响力上开始让位于乡村儿童电影。而城市与乡村的空间变置,特别是贫穷等主题与苦难叙事,不得不说是一次人道主义视域下的“发现所忽视的存在”的过程。其实,乡村儿童电影内部也具有三个重要的节点,即1982年、1992年与2006年。如果说伴随着《应声阿哥》、《红象》、《飞来的仙鹤》的拍摄,1982年意味着新时期乡村儿童电影首次出现的话,1992年《远山姐弟》、《杂嘴子》则预示着苦难叙事的登场,并成为后来时期通常的叙事策略,乡村从此由80年代的“美好与清新”转向了90年代以来的“贫穷与落后”,成为城市同情的对象,乡村的孩子也由80年代的“自信与善良”转向了90年代以来的“自卑与问题”,成为渴望逃离乡村与接受城市拯救的“弱者”。2006年《留守孩子》的面世,则预示着新题材的出现,此后十年陆续拍摄了30多部农村留守儿童题材的电影并引起了国内外的广泛关注,留守儿童开始成为影响国家形象与未来的重要问题。这些农村留守儿童电影并没有抛弃苦难主题,相反在苦难叙事的基础上再次夯实了乡村贫穷、留守儿童可怜的形象。虽然乡村儿童的励志、善良等美好的品德还一如既往的拥有着,但90年代以后的乡村儿童已经很难看到富足的精神以及对家乡的热爱了。

从乡村儿童的发现到家境困难的影像呈现再到留守儿童的深切关注,人道主义也从表面深入到了内部,不仅承认乡村儿童具有与城市儿童相同的地位,强调乡村儿童的“主体地位”、存在的自由与尊严,而且在同情心与博爱精神的感召下真实展示了他们的糟糕生存状况与压抑的精神面貌。在启蒙的规约下,其人道主义一般标示出两个路向,其一:同情、博爱与仁慈既然作为人道主义的原点与基础,那么必须展现被同情的对象,即弱者、被压迫的人、被损害的人等正在遭受不幸的人,广义上的乡村儿童与当下狭义上的留守儿童,无不是弱势的存在;另一个面向则是在苦难叙事的基础上讴歌美好的人性、塑造不向命运低头的坚强形象以及向弱者伸出援助之手的博爱者,也就是正面弘扬人道主义精神。《远山姐弟》、《阿妹的诺言》、《背起爸爸上学》、《上学路上》等无不展现着在苦难环境下的人的励志精神与自我救赎;《手拉手》、《我们手拉手》、《二十五个孩子一个爹》、《洒满阳光的路上》等则展现了城市/支教老师对乡村的援助与爱。

二、情感投射:人道主义精神的积极彰显与表现效果的乏力

新时期以来,一方面,儿童的本位理念得以逐步确立,儿童电影的类型得以不断拓宽,儿童电影的影片数量与质量得以突破;另一方面,残疾、精神疾病等弱势群体得以获得关注和乡村儿童得以发现,两者共同散发着人道主义的光芒,彰显了人道主义精神。但是极端的情境设置、集中的苦难叙事、单一的电影题材以及粗糙的视听语言导致了人道主义的表达与效果乏力,甚至出现了模式化与标签化的现象,最终导致了“数量大效果差无人看”的悲惨局面。

新时期以来的儿童电影的创作主体多以第六代、新生代为主,而众所周知的是第六代导演的显著标签则是“底层镜像”,他们集体性的将目光投向小偷、民工、盲人等一直被主流文化所忽视的底层人群,呈现出在飞速的经济发展过程中他们的生存境遇与悲欢离合,反映了他们的无助与迷失,继承了20世纪30年代的“孤儿”影像传统,是一份独特的中国底层社会人民生活的影像文献。儿童电影的“底层镜像”主要体现在对疾病患者、贫穷、留守儿童等特殊儿童群体的关注。

首先是对疾病患者/孤儿的关注。涉及艾斯伯格综合征的《我的影子在奔跑》,艾滋病的《两个人的教室》、《情笛之爱》,白血病的《我也有爸爸》,肿瘤的《下辈子还做母子》,智障的《启明星》,失聪聋哑儿童的《漂亮妈妈》、《小雪》、《无声的爱》,孤儿的《SOS村》、《没有爸爸的村庄》等等。这些影片共有的特点便是塑造身患疾病的儿童,却遇到富有同情心与爱心的人,特别是《我的影子在奔跑》、《无声的爱》,摆脱了健康者对残疾者、泛滥的同情,相反以平等的态度展现他们的世界,从而守护了他们的人格独立与尊严。

其次是对乡村儿童特别是留守儿童的发现与关注。城市与乡村的对立存在以及区域划分是城乡二元体制下的产物,由于城乡差距的继续扩大、有增无减,它本身包含着很多对乡村的不公,这也就是乡村/儿童被主流媒体所忽视以及近年集中关注的原因之一。乡村儿童电影的创作基本建立在对城乡二元体制下贫富差距过大与农民工进城务工产生的留守儿童问题的两个面向之上的担忧。继80年代乡村儿童电影的出现,90年代开始了“贫穷”的主流叙事,《远山姐弟》、《一个不能少》、《双飞燕》、《上学路上》、《阿妹的诺言》、《背起爸爸上学》等无不展现着乡村恶劣的自然环境与贫穷的家庭状况甚至亲人的不幸死亡。2006年随着政府、学界对留守儿童问题的重视与研究,农村留守儿童的数量已由2000年的1981万上升到2005年的5861万,再到2010年的6102万,电影也开始关注,并成为乡村儿童电影的主流,拍摄了《留守孩子》、《遥望南方的童年》、《不想长高的孩子》、《车费》、《空巢里的孩子》、《妈妈的手套》、《念书的孩子》、《哺乳期的女人》等30多部电影。绝大部分电影中的儿童遭遇贫穷与缺乏父母之爱的双重苦难,他们成了有父母的孤儿。

但令人遗憾的是,儿童电影特别是乡村儿童电影存在着人道主义忧虑的无助与乏力,一方面来自于市场经济规律的客观原因,另一方面则来自于影片质量的主观原因。当市场主要存在于城市,票房决定权掌握在有经济能力与欣赏水平的城市市民手中的时候,非视觉非快感电影将极有可能遭受受众的冷遇,因为市民看电影的目的主要是为了放松娱乐、宣泄压抑等负面情绪而非接受沉甸甸的教育。乡村儿童电影的主题是沉重的,题材是单一的,又没有大牌明星的加盟助阵,也没有商业电影大规模的包装与营销,所以此类电影的悲惨命运便是一拍完就压了箱底,很难与观众见面,质量尚好的影片可能在影院里放映,甚至政府、学校的政策包场观看,但绝大数遭遇“一日游”,很少像《暖春》一样收获较好的票房,其他的见面方式则是与电视台合作或者进校园组织儿童观看。

影片质量差是人道主义乏力的另一大原因。城市儿童电影面临低幼化的窘状,连儿童都觉得幼稚和无聊;乡村儿童电影更是局限到了只有苦难一种叙事。一种苦难是乡村的落败、家庭的贫穷,如《走路上学》、《远山姐弟》等;一种苦难是父母等亲人的缺席,包括亲人外出务工、突然去世,如《天堂的礼物》、《爸爸的味道》中爸爸的惨遭不测,《妈妈的手套》、《我的小学》中母亲的死亡,《念书的孩子》、《童年的稻田》中爷爷/奶奶的去世。这种极端且集中的情境设置,令人怀疑其真实性乃至厌弃。乡村的世界是广阔的,苦难只是它的一个方面,幸福、快乐也无处不在,快乐叙事的缺失不得不说是乡村儿童电影的遗憾。其次儿童的塑造陷入极端模式化的窘况,《暖阳》、《微笑的螃蟹》等城市的儿童多是调皮的、打闹的、甚至离家出走的,而《凤山村的孩子》、《念书的孩子》、《走路上学》等乡村儿童无不是勤劳的、善良的、听话的、懂事的、刻苦的,而且是过分早熟的,小凤、陆开等明显成了小大人。这种按照区域不同而划分的形象具有了泛调皮性与泛道德化的倾向。然后是题材类型的区域划分,幻想、喜剧和体育、网络、航天等具有现代性的类型/题材基本属于城市儿童电影,而乡村儿童电影基本只有教育与家庭两个单一题材和偏悲剧性类型。

此外,真人真事改编电影的单一性也造成了人道主义表现效果的乏力。文学与新闻一直是电影创作的重要素材,尤其是新世纪以来,新闻改编电影越来越多,但是新闻/真人真事改编电影的一个重要问题便是对好事/好人或者坏事/坏人的选择。由于政策、文化等原因,我国新闻改编的儿童电影基本上选择了好人好事,而很少触及坏人坏事,比如《别哭,妈妈》、《下辈子还做母子》、《背起爸爸上学》、《上学路上》、《少女穆然》、《法官妈妈》、《我们手拉手》、《春风化雨》、《少年达娃》、《起立,老师好》、《张丽莉的故事》、《孝女彩金》等,影片通过完美人物的塑造、人与人之间的帮助,讴歌了真善美,符合人道主义的精神,但是一边倒的歌颂让人觉得与现实有些距离。与此相反,同样具有改编新闻传统的韩国儿童电影却通常选择负面的新闻,也就是坏人与坏事,并在批判中讴歌闪光的人性,比如《素媛》、《芭比》《熔炉》等。

三、结语:呈现人道主义情怀的真实叙事空问与独特镜像

对乡村以及其他弱势儿童的发现与影像书写,既是一次人道主义情怀的镜像彰显,更是一次率先品尝到改革开放成果的城市人的内心不安与怀着复杂情感的乡村回眸。从城市儿童到乡村儿童的空间变置,以及目前形成的城市与乡村的影像空间并置,是件值得欣慰的事情,但是由于陈旧的儿童创作观念、极端的情境设置、单调而重复的题材以及乏善可陈的视听语言,使得儿童电影目前并没有获得市场的成功与观众的认可。未来的中国儿童电影创作,既要注意到空间的独特性,也要注意到空间的统一性;既要扎根生活,立足现实,真实地反应转型期中中国儿童所面临的各种遭遇与精神面貌,也要志存高远,宣扬正能量,打破城市因“富足”而“叛逆”与乡村因“贫穷”而“早熟”等千篇一律的叙事惯例,真诚地为儿童以及成年人提供优秀的儿童电影作品,使人道主义精神得到有力彰显。