“拯救”十八梯

2016-05-14齐一聪吴悦

齐一聪 吴悦

摘 要设计从城市文脉的演变出发,结合地块特有的景观、历史信息、空间模式提出“历史、战争、未来”的设计理念,依据县志地图、历史照片等史学信息,从重构历史街区、构建爬山街回路和展示红色抗战的视角进行历史信息的传承与表达,试图寻求历史与现代的融合以及空间的可持续利用,表达对历史的追溯、战争的纪念和对未来的憧憬与期盼。

关键词历史街区 十八梯 文脉主义 历史 信息读取

十八梯是重庆历史的重要组成部分,是当下能够反映老重庆特色的历史片区之一,然而由于城市经济的扩张与重构,十八梯历史片区岌岌可危的处境引发了许多的思考,是有机更新还是等待消亡,成了一时兴起的话题。2013年由重庆大学与香港中文大学联合的研究生设计组对该片区做了一定的设计探讨,对于如何重构/转型该片区做出了一些积极尝试。

1前期调研

1.1重庆十八梯与城市的呈接关系

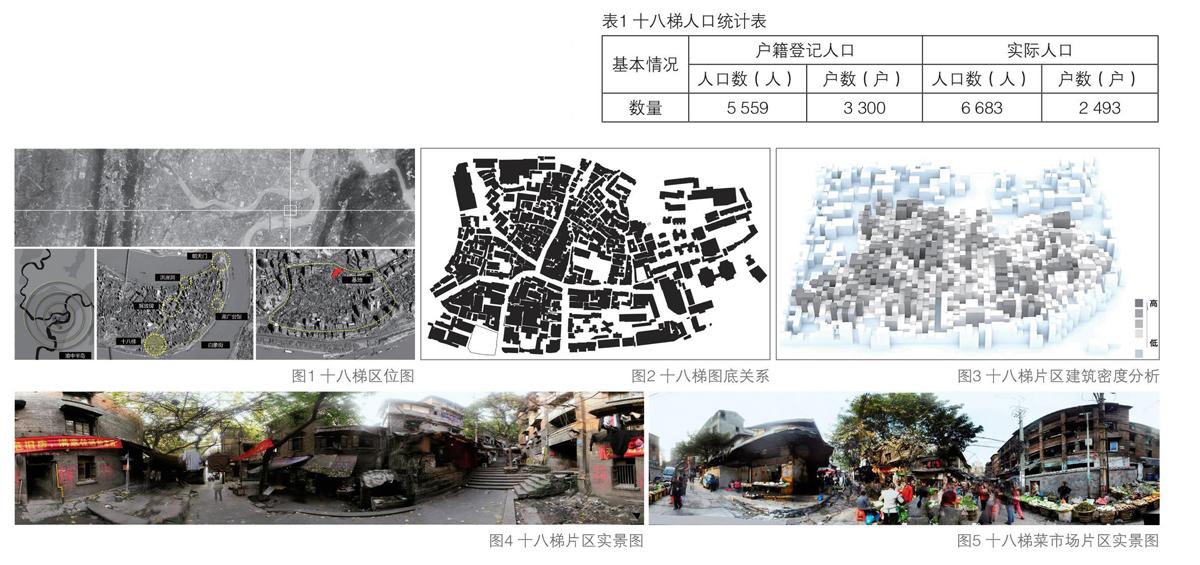

重庆十八梯历史悠久、风貌独特,它是重庆少数几个处于重庆渝中半岛没有被拆除的历史片区之一(图1~3)。作为城市历史展示的窗口,每年吸引了来自于不同地区的众多游客,有的是找寻童年的回忆,有的则是追寻老重庆的味道,各自怀着不同的期许在这里进行体验与游览。当下城市经济快速而盲目地扩张,十八梯正站在城市边缘等待“屠宰”,疯狂的红色“拆”字喷漆提醒和预示着其危险的处境(图4,5)。

1.2十八梯演变

1.2.1 十八梯历史演进与价值

老重庆分为上半城和下半城,十八梯位于渝中区半岛的较场口,是连接上下半城的交通纽带。明朝时十八梯片区有一口供居民日常生活的水井,传说居民日常需要下十八个石板台阶才能到达,故从此称为“十八梯”。清朝时期十八梯连接下半城嘉陵江“菜码头”、“粪码头”是重庆明清水路运输时期的重要关卡,清重庆府衙和军营都选址在此说明历史维度中十八梯曾经是重庆城的中心,大量的公共建筑与历史名人故居都选址在此,从而带动十八梯政治、经济、文化等多方面的影响力。开国功勋刘伯承、抗日名将刘湘的故居、法国领事馆等历史建筑,以及从清代发展而来的以响水桥和下回水沟为联系的排水系统都成为历史见证的一部分(图6,7)。

1.2.2 十八梯经济发展演变

十八梯片区是重庆老城的发源地,目前还保留着建城留下的古城垣遗址。十八梯由于其独特的地形条件成为其“兴起—发展—衰落”的根源。十八梯在以水运为主要运输方式的清朝以前,依托其处于上下半城的连接处,快速兴起成为西南地区政治、经济、文化中心;光绪年间重庆开埠,借助两河河运便利使十八梯片区迎来快速发展期。20世纪30年代后由于公路运输的发展,城市的中心向地势平坦的上半城区域转移,十八梯中心地位被动摇;解放后,铁路、公路交通运输进一步发展,十八梯片区也随河运量的快速递减而衰败。而在当前,从十八梯片区人口结构(表1,图8)可以看出,该区域已经成为城市中的“贫民窟”,成为城市历史保护与城市经济发展的尴尬之地。

1.3设计区域与十八梯关系

设计选定区域位于十八梯较场口城市观景阳台的重要视觉节点,此点是历史中连接上半城的唯一通路,也是现在外来游客进入的主要集中处,更是联系十八梯名称源起的重要节点。一方面旅者与居民首先从城市阳台总览十八梯全境后才深入进行体验;另一方面通过历史图片的空间分析以及居民口述史发现该片区也是防空洞等历史事件信息发生点的范围区域,在地形地貌上更是高差丰富、建筑形态多元化的汇集地,从改建价值来说具有导向性作用。故而设计定位是以具有多元选择式的博物馆展示、风土人情体验、民俗文化感受为主(图9,10)。

1.4设计区域空间环境表达与居民意愿

该片区内高差较大,城市平台与下部防空洞形成的冲沟高差达10余米,两边的民居随着山势地形高差起伏且通过爬山街进行连通,几大主体建筑品质参差不齐,植被茂密,地形条件复杂但体现出重庆特有的山地城市特征(图11)。

根据片区社会学居民调查发现:1)居民收入有固定的来源,但是在开始搬迁后收入下降;2)收入来源多为老顾客,产业链条熟络,虽然都是小作坊但都有自己的关系网络和稳定的顾客群体;3)居民邻里关系良好,亲密程度达到可以互相照看小孩和老人;4)以业缘、血缘、地缘为组织交错的社区社会关系比较稳定;5)多数人不愿意搬走,因为具有较好的邻居关系与较近的亲人居住点,但是认为环境应当稍作调整,如做饭、洗澡、洗手间等基础设施太过简陋;6)十八梯商业业态主要服务于片区原住民,形成片区依托邻里关系的小范围循环经济体系;7)十八梯商业活动集中于爬山街与较场口交接区域,而交汇区域正是历史上沟通上下半城的纽带,也是当前体现历史记忆与现代生活的交融之地;8)当前设计片区主要借助防空洞冬暖夏凉的特点作为城市夏季纳凉场所(表2,3)。

从调查的结果中可以看出,十八梯遇到的问题正是历史街区再利用中对于功能定位的困惑——是物质环境保护优先还是功能特征保护优先?一方面是基础生活条件简陋,迫切需要改善;另一方面是以邻里关系为基础的历史文化记忆的保护,这两个方面成为影响十八梯未来发展的关键因素。

1.5确定“历史战争未来”的主体思想

由调研结构分析得出“历史、战争、未来”的主体思想,主要基于以下几点思考:1)在历史上防空洞区域曾经发生过较场口惨案等重要的历史信息,同时片区防空洞也是重庆抗战历史的见证,基于对历史的追溯与社会科学客观考虑确定其“历史主题”;2)历史主题的出现进而带出了对二战死难者的人文关怀,战争对人们带来的创伤也是历史,如何记忆战争,纪念事件的发生,准确地展示战争的历史信息,从而烘托出第二个主题“战争”;3)在对历史的追溯与战争的警醒中,人们期望着和平,对于外来的探索如饥似渴,十八梯在时空隧道的洗礼中站在了现代的边缘与尽头,如何活化与重生对历史空间修复与再利用、产业升级等都体现了对于外来的探索[1](图12)。

1.6建立完整的设计导则

通过对于前期的分析,形成了一致的规划设计导则:1)保持空间及时空肌理,不改变现状场景、环境,尽可能多元地展示其文化发展、演进;2)对于现状建筑尽可能改建、加固再利用,对于必须拆除的部分通过使用原有材料等手法延续历史信息;3)历史信息的不同体验与展示——历史信息串联;4)遵循原真性和可识别性原则,使得受众可以在空间体验中获取准确的历史信息;5)处理景观节点,建立城市阳台与片区的直接联系[2]。

2活化设计与展示

2.1基于历史地图视角的空间环境综合利用(街巷空间的串联与通透)

从前期调研中发现爬山街两侧商业活动活跃,因而设计试图将防空洞片区与爬山街建立交通回路,带动区域经济发展。通过对片区历史地图的梳理发现:现有爬山廊道与防空洞片区在历史上是联通的,并且是以水果交易为主的善果街的重要组成部分。因此在设计中恢复爬山梯的历史原状与历史格局,同时结合现有的城市阳台,通过增加城市阳台出挑与竖向交通建立城市阳台与防空洞片区的直接流线并缓解场地空间巨大高差对人流的阻隔,希望借助双流线带动历史商业氛围的营造进而激发区域活力(图13,14)。

2.2建筑风貌改造与保留评级(保留、修复、改造、新建)

在十八梯历史街区的更新与改造中,对其实体存在的建筑进行价值的评估、评级是对历史街区保护的重要过程,设计中尝试通过建筑的性质、文化语境、时间演进、真实性等方面在建筑中寻求信息源对建筑进行评价。信息源主要源于建筑形式与设计、材料、用途功能、传统与技术、地点、情感等多重客观实体形式。

由此在设计确定了空间的综合利用后,尝试对整体建筑的风貌进行协调性的保护性评估与设计。在设计过程中,通过实地对片区建筑的功能、层数、年代、保存现状、建筑品质分项评估后借助HAA历史建筑评估方法得出场地建筑的综合评价(图15),进而成为对建筑进行保留、修复、改造、新建的重要依据。在设计导则下通过如下原则对建筑风貌进行改造:1)特色保留;2)新旧分明;3)协调统一;4)手法多元;5)尺度合理。

2.3基于“历史、战争、未来”的空间功能构建与展示

设计依据“历史、战争、未来”的主题尝试将延续防空洞教育、历史展示、乘凉、商业休闲等功能融入设计。在设计中通过对景观的塑造、流线的引导、空间的塑造等设计手法尝试将历史事件、战争创伤和历史文化街区原汁原味的商业文化氛围体验等进行综合的展示与塑造。对片区重点的防空洞节点通过上层地板镂空及地板玻璃的手法进行抗战文化的展示,增加上层游客对于底层探索的好奇心,并将展示路线无形地进行叙述;通过上下层级之间的一些交通联系对游客进行引导,并进行全线的文化展示使其达到历史体验与文化展示的双重作用(图16)。

2.4设计分析

十八梯地段地块中历史建筑集中成片,建筑样式、空间格局、街区景观以及其表达的文化特征都较完整体现了重庆独有的传统文化内涵,因此设计从文化与物质两重更新保护出发,尝试通过从地域文化景观等角度解读与建构,寻求在实质环境与旧建筑物的更新与改善的同时,谋求区域经济、社会与实质环境永续发展的策略。

设计主要从空间布局、建筑保护更新、产业结构调整等策略出发:1)空间布局:在扩充与梳理原有步行空间的同时,根据史证信息修补十八梯山地街道特有的公共空间界面与尺度关系,保持空间体验的延续性;2)建筑保护与更新:十八梯内建筑质量与价值参差不齐,根据史证信息与建筑评级,对建筑进行必要的加固与风貌修整,并按照现代生活条件配置基础设施;3)产业结构调整;历史街区的衰落往往伴随着文化与产业中心的转移,现状的十八梯片区产业结构已经不能满足城市发展与所处城市中心的功能需求,在设计构建中,尝试通过对物质与文化遗产的展示与利用,对重庆老手艺、民族民俗文化节气等多元文化活动的时空组织,谋求利用文化产业重建十八梯内在发展的动力,使其能够恢复活力取得与城市的协同发展,最终融入城市。

设计通过前后的交通流线连通使得区域内的历史展示成为体系,并沿交通流线设置战争纪念馆、雕塑群、壁画群、民居展示馆群、纪念及活动广场等新功能;通过前后功能的协调与互补,建立完善的流线回路并与爬山街形成呼应;通过对历史地图的梳理构建片区流线并结合设计功能,使受众体验片区历史阶段的印记;通过节点设计带动人群的聚集从而激发区域的活力(图17,18)。

2.5保护设计手法

对于历史街区既要保护,也要发展。在保护设计中,需要保留典型的物质与非物质文化遗产的同时,通过合理的设计策略更新历史街区中的衰退的物质与非物质部分,并以合理的途径区分出保留与改造部分,以合理的模式实现对文化的再呈现。由此在对历史建筑进行改造与再利用中,通过以下措施尽可能延续历史建筑所呈现的历史信息。通过对片区材料、结构与使用时期的整理,归纳出十八梯开埠时期主要的建筑材料与建筑结构形式,进而为建筑的保护修复提供依据。根据建筑评估结果将区域分为A、B两个区域:A区域的建筑主要是新建建筑并且结构较好,因而采用建筑外加建的设计手法,在满足新的展示功能需求的同时在肌理上延续一致;B区域多为老建筑,采用对建筑进行修复、加固与加建交通联系体的设计手法,使其在功能上建立联系又不损坏历史建筑(图19~20)。

2.6设计展示

通过多元的展示手法,做到有机更新。面对历史街区面临的结构性过时、功能性过时、区位过时等问题,在历史片区的设计更新中用新建、改建、加建、落架保护等多种手法,试图通过设计为历史区域寻找新的内涵,使其在城市空间中获得新的存在方式,进而通过建筑在新的城市空间中阐释其历史信息。多元展示路线以叙事、游览、教育、体验为主,叙事路线以历史脉络的演进与重要的历史事件为主体,用主体博物馆的方式进行线性的串联;游览路线考虑到外地游客的需求,结合以文化、饮食、观光为主导的路线;教育是针对以学生群体为主的参观群众,揭示历史真相、培养少年强则中国强的意识;体验更多的是吃住同行的方式,更加真实地展现十八梯的原始景象。多元的展示给不同游览群体更多的选择,避开了当下历史街区以商业开发为主的的单一性和盲目性,改造后形态丰富、流线清晰,既保持了历史片区的味道又增加了城市名片的特殊效应(图21~23)。

3结语

当下我国的历史街区研究趋于成熟,但由于城镇化的快速发展以及政府部门的忽视和定位的错误导致了很多问题。实际案例的改造极为缺乏,该次设计更新虽不成熟但希望可以为行业同仁提供一定参考价值。也许十八梯很快会被城市中心区所代替,但我依然相信未来是美好的,中国的历史街区保护也会充满希望。

注:本文研究成果是在重庆大学建筑历史研究所张兴国、陈蔚、郭璇、冷婕与香港中文大学何培斌、Rojjer吴等老师的指导下完成的。

*重庆市研究生科研创新项目(CYS14013)。

*重庆大学“短期国际学术交流基金”(CJXSFX140107)。

图片来源

文中所有图片均为自绘或自摄。

参考文献

[1] 齐一聪,张兴国. 城乡结合部的自我拯救模式探究——宁夏银川华湖雁社区概念改造[J]. 住区,2013(5).

[2] 齐一聪,张兴国,康琪. 遗产视野下回族聚落模式的价值解析与延续[J]. 规划师,2014(2).