乌东德高线公路不同截面隧洞两用钢模台车的设计研究

2016-05-12廖湘辉韦仕龙

廖湘辉,余 维,周 恒,韦仕龙,赵 楚

(三峡大学,湖北宜昌443002)

乌东德高线公路不同截面隧洞两用钢模台车的设计研究

廖湘辉,余维,周恒,韦仕龙,赵楚

(三峡大学,湖北宜昌443002)

摘要:对乌东德水电站建设中的左岸高线公路过坝道路下段和出线场道路隧洞的衬砌浇筑方案进行研究对比,在保证衬砌要求的前提下,进行了两台车的可靠性设计与分析,基于台车截面大小类似,在设计时尽量保证台车的主体结构相似,实现可互换性的要求,以节约成本。通过对钢模台车整体结构进行有限元分析得出,设计满足变形要求,结构合理可靠。

关键词:高线公路;隧洞;钢模台车;互换性;有限元分析;乌东德水电站

1工程概况

在乌东德水电站的建设中,左岸高线公路隧道分为两部分,其一位于左岸高线过坝道路下段,衬砌后洞型断面为三心圆形,断面尺寸为10.14 m×8.04 m;其二位于左岸出线场道路,衬砌后洞型断面为城门洞型,断面尺寸为8.0 m×6.0 m。现场条件和技术要求如下:①坡度要求。左岸高线过坝道路下段隧道设计最大坡度5.378%,左岸出线场道路设计最大坡度7.000%。②衬砌厚度。左岸高线过坝道路下段承载混凝土厚度为0.4+(0.3~0.5) m,左岸出线场承载混凝土厚度为0.6+(0.3~0.5) m。③高线过坝浇筑分段长度为9 m,搭接长度为10 cm,轨距为6.5 m,左岸出线场道路浇筑分段长度为9 m,搭接长度为10 cm,轨距为5 m。④衬砌时隧洞内的通行宽度满足20 t自卸汽车的双向通行要求。⑤台车最下部横梁距底板净高不低于5 m。⑥衬砌浇筑时模板最大变形不超过3 mm。

为保证施工要求和隧洞的衬砌要求及施工质量,专门设计钢模台车进行浇筑。基于以上要求和相关行业规范,考虑先高线过坝道路下段后出线场道路的浇筑顺序,设计一种可重复利用的门架系统及附件支撑系统,从而可以满足在高线过坝段使用之后直接拆除并应用在出线场道路上。

2钢模台车结构互换性设计

(1)台车的整体结构设计。综合考虑隧洞施工现场的条件及技术要求[1],并根据相关行业规范,钢模台车需设计成边墙顶拱整体浇筑的自行式台车。

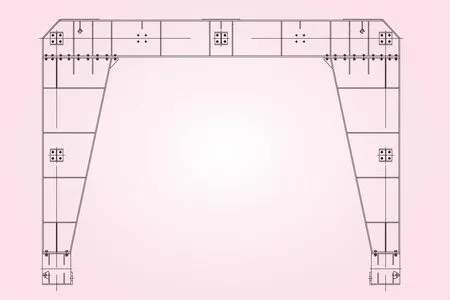

(2)台车门架设计。两隧洞对于衬砌的要求除了截面形状不同,其他的主要技术条件类似,可设计一套能同时应用于高线过坝台车和出线场道路台车的门架。为了保证在衬砌时隧洞内的通行宽度可满足20 t自卸汽车的双向通行要求,同时考虑到两隧洞的截面尺寸较小,在保证门架强度和刚度的前提下,将门架的立柱支撑设计成变截面梁的结构支撑组成形式[2]。门架的主梁采用“H”形钢截面形式,每榀之间的连系梁采用较小的“H”形钢截面形式,并使用剪刀撑加强强度和稳定性,门架的结构示意如图1所示。

图1 台车门架结构框架

(3)台车边模支撑结构设计。钢模台车门架与侧模板之间采用丝杆连接。设计时考虑在浇筑混凝土过程中侧模的力学承载性能,在保证丝杠应力强度足够的情况下,在门架立柱上设置不同的连接耳板,从而达到一套边模支撑系统可同时实现对高线过坝台车模板和出线场道路台车模板的支撑。

(4)台车其他结构设计。对于台车的其他结构如行走驱动、从动轮、油缸、千斤顶、防倾翻装置、脚手架平台、底梁顶丝、工作平台和爬梯、电气和液压控制系统,只需设计和制造一套,两辆台车共用,实现高度的互换性要求。顶模架部分可共用,而模板系统则需各制作一套。

3钢模台车结构互换性的安装

本台车使用时,先按照左岸高线过坝道路下段隧洞的台车图纸进行组装,待混凝土衬砌施工完成后,拆除台车。然后按照左岸出线场道路隧洞台车图纸重新组装,以完成该部分混凝土衬砌施工。具体的做法是:①将模板更换为城门洞形模板;②保留顶模架的主纵梁,将主横梁截断后重新联接成新台车的主横梁,更换新的竖梁及斜撑,拼装成新台车的顶模架。③去除门架主横梁及支腿的可拆除节段,保留连系梁,截断部分斜撑梁,保留行走驱动及从动轮并重新拼装新台车的门架,此时台车的轨距变为5 m。④将旧台车的围檩、油缸、千斤顶及防倾覆装置直接用于新台车,去除旧台车丝杆的调整节,减短其长度后安装在新台车上,从而将新台车的门架、模板及顶模架相互支撑起来,形成新台车的整个主体结构。⑤将旧台车的爬梯和工作平台稍作改装后用于新台车,安装脚手架平台及其他附件,将组装成的新台车用于出线场道路混凝土衬砌施工。

4钢模台车整体结构有限元分析

4.1有限元建模及网格划分

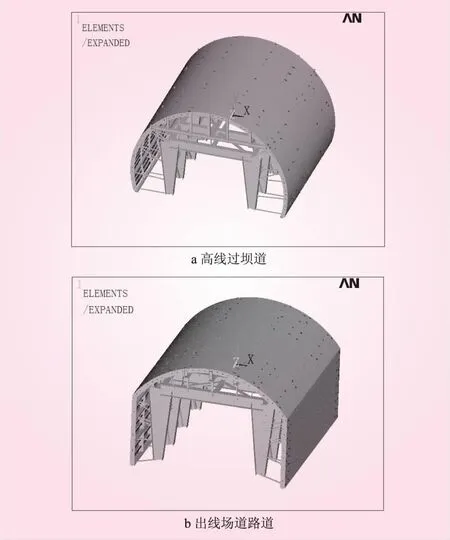

钢模台车所用材料均为Q235型钢,弹性模量E=2.06×105MPa,泊松比μ=0.3,密度ρ=7.85×103kg/m3,重力加速度取g=9.8 m/s2。对两个钢模台车的结构进行基于ANSYS的有限元建模[4],对其结构进行适当合理的简化,采用BEAM188单元模拟门架及顶模架结构,SHELL63单元模拟模板结构,LINK180单元模拟丝杆支撑结构,有限元模型如图2所示。

图2 钢模台车整体有限元模型

4.2边界条件及载荷施加

根据钢模台车的实际施工工况,对钢模台车两侧的门架支撑立柱的下端点添加X、Y、Z3个方向的位移约束,由于在混凝土的浇筑过程中,模板会受到Z方向的作用力,而建模时忽略了防倾三角架,故在顶模板正中间的前后两端点添加Z方向的位移约束[5]。

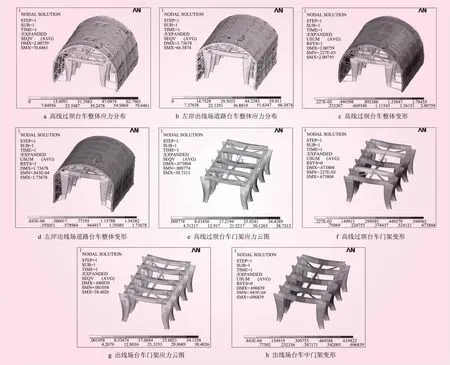

图3 钢模台车静力学分析结果

钢模台车在浇筑过程中,台车主要受到自身重力、顶模对混凝土的支撑力及混凝土对侧模的侧压力作用,其中重力通过设置重力加速度自动添加。左岸高线过坝段衬砌厚度为0.4 m,左岸出线场衬砌厚度0.6 m,混凝土密度为ρ=2.50×103kg/m3。对左岸高线过坝段载荷进行分析如下:顶模上混凝土自重载荷P1=1×10-2MPa。为模拟台车真实载荷状况,全面考虑了混凝土的初凝时间、浇筑时间、外加剂和塌落度对初凝时间的修正以及骨料的“自立性”,混凝土的侧压力计算公式为

式中,γc为混凝土的容重,取25 kN/m3;t0为混凝土初凝时间,当缺乏试验资料时,可采用公式t0=200/(T+15)计算,其中,T为混凝土的温度,一般取25 ℃,从而得t0=5 h;β1为缓凝剂调整系数,不掺外加剂时取1.0;β2为塌落度调整系数,当坍落度为110~150 mm时取1.15;V为混凝土在高度方向的浇筑速度,取1.0 m/h[3]。侧墙混凝土左右对称下料浇筑,上升速度不大于1.0 m/h。代入数据计算得到P2=3.16×10-2MPa。所以在钢模台车顶模中间109°的中心角范围施加1×10-2MPa的面载荷,模板其他部位施加3.16×10-2MPa的面载荷。

根据上述方法,可得到左岸出线场坝段载荷:顶模上混凝土自重载荷P1=1.5×10-2MPa;混凝土的侧压力载荷P2=3.16×10-2MPa。即在钢模台车顶模中间105°的中心角范围施加1.5×10-2MPa的面载荷,模板其他部位施加3.16×10-2MPa的面载荷。

4.3台车静力学分析结果

钢模台车结构的静力学分析结果如图3所示。从图3可以得到如下结论:

(1)高线过坝台车最大应力为70.6 MPa,左岸出线场台车的最大应力为66.4 MPa。所受的最大应力均出现两侧模板背面的环筋加强板处,符合实际情况。钢模台车桁架结构的所用的材料为Q235,其许用应力为235 MPa。而台车结构的最大应力均较小,使得台车的应力强度有较大的盈余量。

(2)高线过坝台车的最大变形为2.00 mm,左岸出线场道路台车的最大变形为1.73 mm,均出现在两台车侧模板的中间部位,主要是混凝土的侧压力引起的,符合实际情况且变形量满足刚度要求(模板最大变形不大于3 mm),变形量均较小,模板刚度有较大的盈余量。

(3)对图3a中的高线过坝台车中的门架结构进行提取[6],得出的应力与应变如图3e和f所示,由图3e、f可知,其最大应力为38.7 MPa,最大变形为0.67 mm;而对图3b中的出线场道路台车的门架进行提取,得出的应力与变形如图3g和h所示,由图3g、h可知,其最大应力为38.4 MPa,最大变形为0.70 mm。由以上数据可知,两种情况下门架的应力应变均较小,故采用一套门架完全可以满足两隧洞的施工要求。

5结语

通过对乌东德水电站建设中的左岸高线公路过坝道路下段隧道和出线场道路隧道的衬砌浇筑方案进行研究对比,设计了一种主体结构可重复利用的钢模台车,即主要结构(包括门架、丝杆、行走系统等)具有通用性,可供两隧道衬砌使用,通过对钢模台车结构进行有限元计算,验证了该方案可行。目前,该钢模台车已在工程中投入使用,使用状况良好,保证了施工的顺利进行,大大缩短了施工周期,降低了施工成本。

参考文献:

[1]GB 50017—2003钢结构设计规范 [S].

[2]陈文琛, 宋远卓, 金龙, 等. 公路隧道钢模台车数值计算与分析[J]. 机械研究与应用, 2014, 27(1): 105- 106.

[3]CBJ 204—83钢筋混凝土工程施工及验收规范[S].

[4]廖湘辉, 章成, 蔡荣生, 等. 三峡地下电站上弯段双曲钢模台车有限元分析[J]. 机械设计与制造, 2010(1): 70- 72.

[5]杨蔚华, 陈永清. 基于万能杆件和ANSYS 的钢模台车绿色设计研究[J]. 三峡大学学报: 自然科学版, 2010, 32(2): 19- 21.

[6]廖湘辉, 赵楚. 大型双曲面钢衬的设计及应用——以乌东德水电站左岸导流隧洞施工为例[J]. 人民长江, 2014, 45(17): 77- 80.

(责任编辑焦雪梅)

Design Research of a Dual-purpose Steel Trolley for the Tunnels with Different Cross Section in Wudongde Highway

LIAO Xianghui, YU Wei, ZHOU Heng, WEI Shilong, ZHAO Chu

(China Three Gorges University, Yichang 443002, Hubei, China)

Abstract:By comparing the lining and pouring schemes of two tunnels in the left-bank highway of Wudongde Hydropower Station Project, two lining steel trolleys are designed for the construction of two tunnels. The reliability design and analysis of two steel trolleys are carried out on the premise of guaranteeing the lining requirements. As the similar section of two steel trolleys, the main structure of two trolleys is designed to be similar as far as possible to keep the interchangeability of two trolleys, which can save cost. The finite element analysis is carried out on the structure of two trolleys, and the result reveals that the structures is reasonable and meet the requirements of deformation.

Key Words:highway; tunnel; steel trolley; interchangeability; finite element analysis; Wudongde Hydropower Station

中图分类号:TV554(271)

文献标识码:A

文章编号:0559- 9342(2016)01- 0058- 04

作者简介:廖湘辉(1964—),男,湖南涟源人,教授,硕士生导师,主要从事水电施工技术研究及相应专用施工设备工作.

收稿日期:2015- 03- 23