西北五省省际贸易水平差异研究——基于“丝绸之路经济带”背景

2016-05-12申晓佳刘雅轩新疆财经大学经济学院新疆乌鲁木齐830012

申晓佳刘雅轩(新疆财经大学经济学院,新疆乌鲁木齐830012)

西北五省省际贸易水平差异研究——基于“丝绸之路经济带”背景

申晓佳刘雅轩

(新疆财经大学经济学院,新疆乌鲁木齐830012)

[摘要]文章从西北五省省际贸易的总体分布状态、空间流向规律、空间流向特征三方面分析五省省际贸易水平差异,发现西北五省经济自我循环率处于低水平;45%的商品在区内流动,呈现为沿海指向性、流出和流入的邻近性;省际贸易存在逆差,逆差额逐年增大,占GDP的比重过高。在“丝绸之路经济带”背景下,从政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通的角度,提出西北五省协调发展相关政策建议。

[关键词]省际贸易;空间流向;西北五省

一、引言

西北五省(新疆、宁夏、青海、甘肃、陕西)虽处于我国经济欠发达地区,但幅员辽阔,资源丰富,长期以来,经济的发展基本上依赖于自然资源对资本的吸引力,生产和输出初级产品及以自然资源为基础的制造业产品,产业结构单一,在全国市场占有率低,产品竞争力弱。第二大陆桥贯穿西北五省,是中国进入中亚以及欧洲市场便捷的通道。西北五省是典型的内陆地区,其产业发展的驱动力主要来自于本地市场。省际贸易可以反映省份之间的一体化程度、比较优势以及区域分工与专业化水平,对于国内市场未被充分利用的西北地区来说,省际贸易在某种程度上比国际贸易更重要。因此,通过西北五省省际贸易水平研究,分析五省省际贸易水平的分布状态及特征,不仅有利于加速西北五省外向型经济的发展,缩小我国东中西地区间经济发展的差距,而且有利于进行科学合理的产业布局与规划,以“五通”为基础,实现“丝绸之路经济带”的快速崛起、经济一体化与西北地区整体经济协调可持续发展。

在已有研究方面,亚当·斯密(1776)的绝对成本学说和大卫·李嘉图(1817)的比较优势理论为区际贸易的研究奠定了坚实的理论基础。国内学术界对区际贸易的研究始于20世纪80年代末90年代初。已有研究主要从三个方面开展:杨开忠、魏后凯从区域分工的角度研究区际贸易的发展,认为良好的区域分工有利于提高区域的贸易水平[1][2]。韦伟、杨丽等人从区际贸易壁垒及其原因研究区际贸易的发展,提出建立与完善社会主义市场经济体制是保障区际贸易良好发展的前提[3-6]。梁双陆等人从区际贸易差额角度研究区际贸易,提出提高欠发达地区的经济技术水平、提高企业竞争力、拓展区域分工、寻求适合自身特点的新型工业化道路[7-9],同时陈秀山、王兆峰又从区际贸易空间差异研究区际贸易与经济协调发展,提出推进流通通道建设以及加强地区内各省区之间的产业关联建设[10][11]。我国学者以实证研究为主,涉及的区域既有全国范围、西部地区,也包括新疆、甘肃等具体省份。

以上学者和专家的成果为本文的研究奠定了坚实的基础。本文从地区开放度、自我循环率及商品流入流出分析西北五省省际贸易的空间差异、从省际贸易差额的角度分析西北五省贸易水平的差异,以及讨论在“丝绸之路经济带”背景下,以“五通”为基础,提出西北五省依据差异协调发展西北地区经济的相关政策建议。

二、西北五省省际贸易水平的分布状态及特征

(一)西北五省省际贸易的总体分布状态

已有研究表明我国内陆地区主要依赖本地市场,其中西北地区的区内市场依存度最高[12]。西北地区的煤炭开采、石油开采、石油化工等产业影响力虽小,但与其他地区的产业发展有一定关联性,即属于服务全国的原材料基础产业。西北五省省际贸易的总体分布状态应该是省内市场的比重最高,其次是西北地区市场,最后是全国(除西北地区外)市场。又由于各省的自然区位条件不同,各省的省际贸易发展水平存在差异。通过地区自我循环率与地区开放度两个指标判断西北五省的总体分布状态。鉴于数据的可获得性,本文采用铁路货运数据来衡量省际贸易水平。

借鉴叶裕民建立的两个指标[5]:地区自我循环比率G(指省内市场所占份额)和地区开放度F(指省外市场所占份额F1或大区外市场所占份额F2),则有:

G=S/M;F1=P/M;F2=C/M=1-G-F1

公式中:S为地区商品在省内的销售量;P为地区商品在本省区以外的大区市场的销售量;C为地区商品在大区以外的销售量;M为地区商品销售总量。一个地区的自我循环比率G与地区开放度F是呈反比的[5]。一个地区自我循环比率G越高,经济发展越封闭,在全国劳动地域分工中地位也越低;相反,地区的开放度越高,说明在全国劳动地域分工中占有一定地位。以此为基础,将全国划分为四类地区[8]:(1)高度开放区,G<20%,这类地区的绝大部分商品面向全国市场,地区的自我循环比率低。(2)中度开放区,20%<G<40%,F>30%,这类地区在省内的商品销售率在20%-40%之间,其余的主要在全国范围内销售,其中在大区外的商品销售量在30%以上。(3)自我循环比率高的地区,G>40%,F<30%,这类地区的商品主要在省内销售。(4)其他地区,这类地区的商品主要是在大区内的市场销售或是省内和大区以外的其他省市的市场销售。

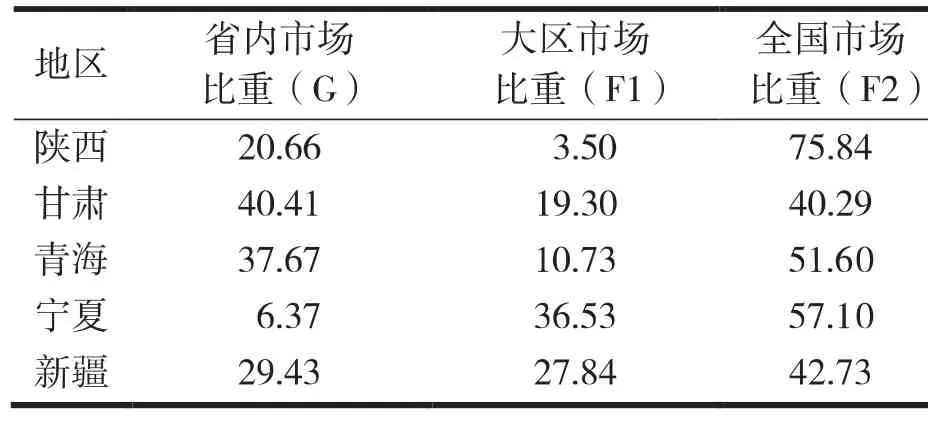

借鉴这两个指标,计算西北五省(区)商品通过铁路这一运输方式的市场流向及其份额,结果如表1所示。

表1 西北五省商品市场流向及其份额 单位:%

从表1可以看出,宁夏的自我循环比率G=6.37%<20%,因此宁夏属于高度开放区,其生产的商品绝大部分销往全国市场;新疆的自我循环比例介于20%-40%之间,同时全国市场的销售率在30%以上,属于中度开放区;甘肃的自我循环率G=40.41%>40%,应归属于自我循环比较高的地区;陕西与青海自我循环率虽然在20%-40%之间,但是在大区市场的销售份额不超过20%,其中陕西仅为3.34%,属于地区划分等级中的第四类其他地区。综上所述,西北五省中大部分省份的地区开放度仍处于较低水平,省份之间差别化明显,不利于西北地区经济协调发展。

(二)西北五省省际贸易的空间流向规律

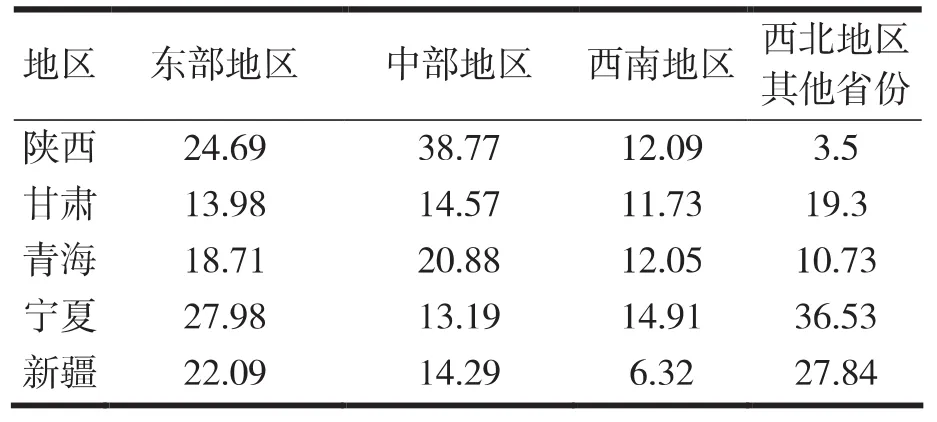

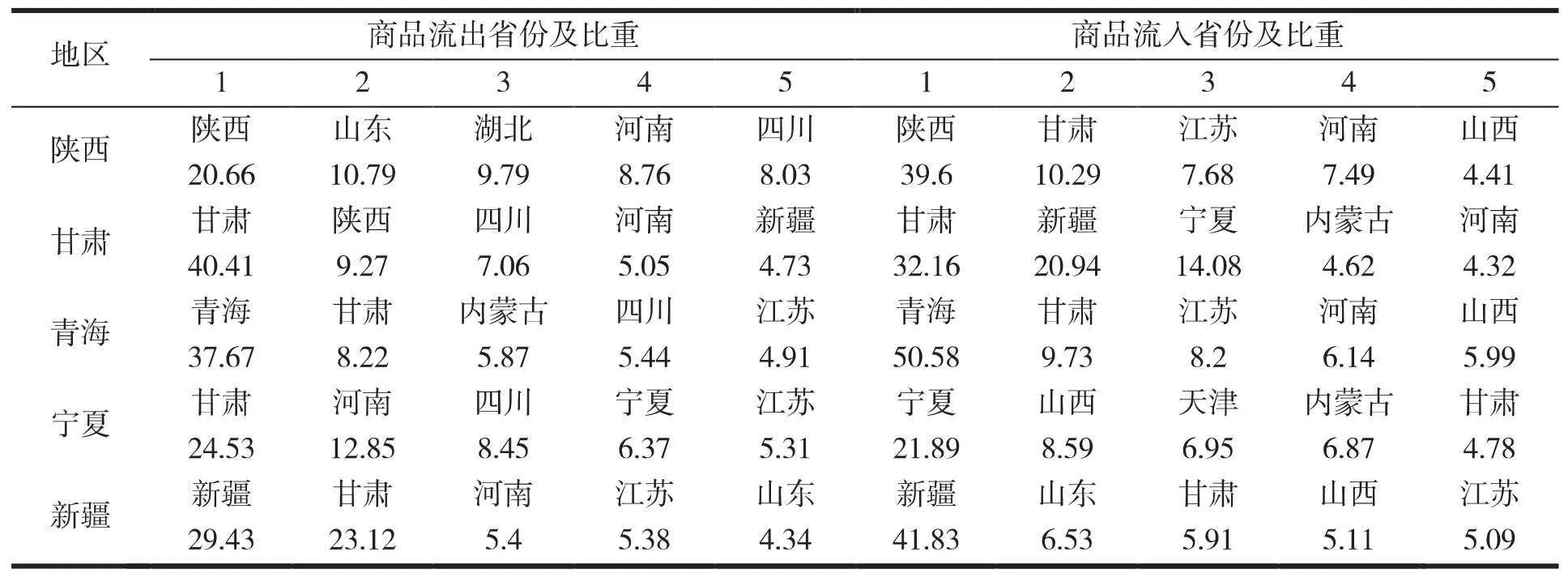

本文利用2013年《中国交通年鉴》中的“中国铁路行政区域间货物交流统计”数据,计算西北五省商品的主要流出地区及其比重(见表2),以及西北五省商品的主要流出和流入省份及比重(见表3),可发现西北五省省际贸易的空间流向具有以下规律:

1.从商品的主要流出地区及其比重来看,陕西省有60%以上的商品流向东部沿海地区和中部,具有沿海指向性;甘肃、青海的商品主要流向本省内部,同时商品流出在全国分布比较均衡,无明显的集聚指向[8];宁夏作为高度开放的省份,其中超三分之一的商品流向西北地区,1/3的商品流向东部和中部地区;新疆的商品有55%以上流向西北地区,在西北地区产品的流动程度较高,在东部地区、中部地区流动程度相对较低[9]。

2.从商品的主要流出和流入省份及其比重来看,给定某省份,无论是流出还是流入,最大的五个省份基本上是其相邻省份或相近省份,而且他们占总流出或总流人的比重较大,也就是说存在流出和流入的邻近性[10]。例如,甘肃排名前五位的商品流出地包括陕西、新疆这两个相邻省区,同时前五位流入地之中有新疆、宁夏、内蒙古三个相邻省份。其原因应该是甘肃省在陇海、兰新等铁路干线的作用下,成为联系西北诸省的重要货物通道[13]。

表2 西北五省商品流向地区及比重 单位:%

表3 西北五省商品的主要流出和流入省份及比重 单位:%

(三)西北五省省际贸易的空间流向特征

各产业的产出净流入(净流出)规模大小是一个地区产业竞争力强弱的直接体现。省际贸易顺差是省际货物和服务的净流入,省际贸易逆差是省际货物和服务的净流出。通过对省际贸易差的研究,可以分析省份之间商品流入与流出差异和发挥比较优势的程度,也可以分析对地区经济增长和国内市场一体化的程度[7]。省际贸易差用公式表示为[8]:

N=Br+Bi

从货物和服务净流出中扣减掉各地的国际贸易差额后可以得到:

Br=N-Bi

N为货物和服务净流出;Br为区际贸易差额;Bi为国际贸易差额。

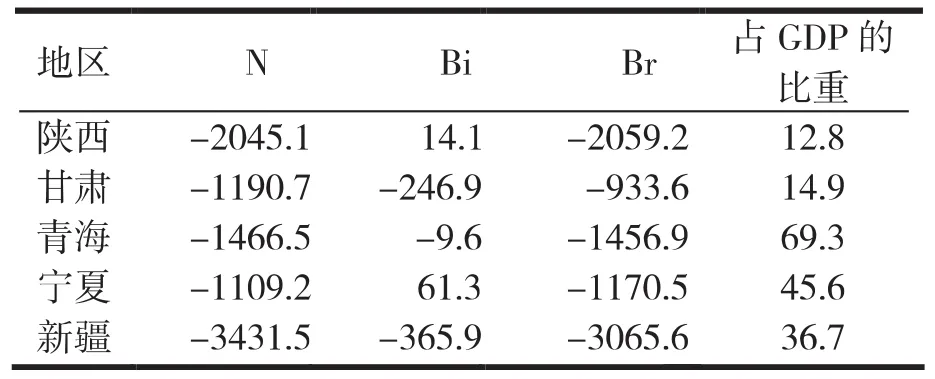

本文利用2014年《中国统计年鉴》中“支出法地区生产总值”和“各地区按境内目的地和货源地分货物进出口总额”计算西北五省省际贸易差及其占GDP的比重,如表4所示,可发现西北五省省际贸易差具有以下特点:

1.流出与流入的不对称性。西北五省的省际贸易差均为逆差,即货物与服务的净流出为负数,流出<流入,存在流出与流入的不对称性。新疆的省际贸易逆差是西北五省份中最大的,达到3065.6亿元,说明在全国市场中,新疆产业的竞争力是西北五省中最弱的,与新疆作为丝绸之路经济带的核心区地位不符,新疆应该重点加强产业结构优化,发展比较优势产业,增强产品竞争力。

表4 西北五省省际贸易差及占GDP的比重单位:亿元、%

2.省际贸易差额占GDP比重过高。从表4可以看出,西北五省货物和服务净流出逆差额在西北地区GDP中平均比为35.86%,其中青海高达69.3%,宁夏高达45.6%,新疆高达36.7%。省际贸易差额在GDP中所占的比重过高,会带来地区经济发展的市场空间变化,引发区际利益的矛盾。各地方政府为了保护本地区的利益,会对贸易差额造成的税收流入和流出展开竞争,争夺税源,而这样的竞争往往会导致地方保护主义的出现,不利于西部地区省际贸易的发展[8]。

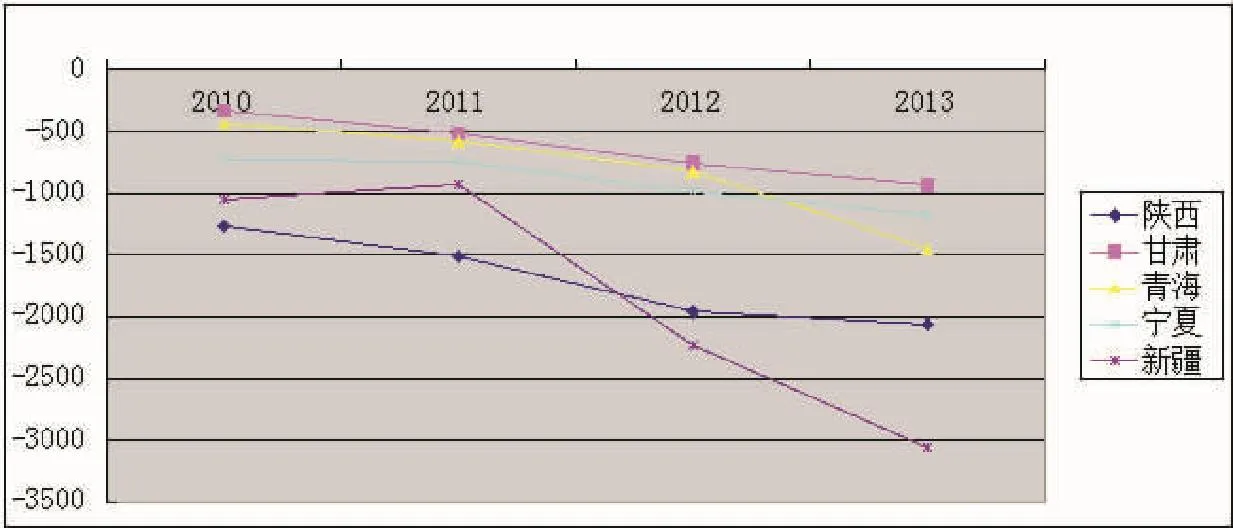

3.省际贸易逆差逐年增大。2010年7月5日至6日,中共中央、国务院在北京召开西部大开发工作会议中,提出了新一轮的西部大开发战略。2013年习近平主席提出了多国共建“丝绸之路经济带”的对外开放战略。因此,选择2010年为起始年份,利用《中国统计年鉴》(2011-2014)相关数据计算得出西北五省省际贸易差额时间变动(见图1),从中可以看出,西北地区各省间的贸易差额都是负值,说明西北地区的省际贸易一直处于逆差状态。通过比较各省2010年到2013年四年间的贸易差额变化状况可以看出,西北地区的贸易逆差额逐年增大,其中陕西、新疆最为典型,新疆的省际贸易逆差由2010年的1052.5亿元增加到2013年的3065.6亿元,增长幅度较大。省际贸易逆差的持续扩大一方面抵消了投资、消费和外贸净出口对经济增长的贡献,抑制了西北五省的经济增长,另一方面说明本省产品在外省市场的销售额下降而外省产品对本省的净流入增加,反映出本地产业的竞争力不断减弱[14]。同时省际贸易逆差的持续扩大使得西北地区与东部地区的差距拉大。

图1 西北五省省际贸易差额时间变动亿元

三、结论与政策建议

(一)结论

西北五省区在资源能源、产业布局、交通组织、基础设施、生态建设等领域的诉求一致,从国家发展战略角度看,面临丝绸之路经济带建设的重大机遇,区域合作将成为区域发展的主要路径[15]。通过对西北五省地区开放度与省际贸易差额的测算,可以发现:(1)各省(区)的地区开放程度不协调,西北地区整体开放程度处于低水平,在全国市场上不具有竞争力。(2)各省45%的商品在西北地区内流动,还具有沿海指向性。(3)从省际贸易额的角度出发,省际贸易存在逆差,逆差额逐年增大,占GDP的比重过高。

(二)政策建议

在丝绸之路经济带的背景下,为促进西北地区省际贸易的发展,缩小东西部差距,实现“丝绸之路经济带”的快速崛起、经济一体化,形成我国向西开放的崭新趋势[16],以“五通”为切入点,提出如下政策建议:

1.提高西北五省地区开放度,实现政府政策沟通。西北地区受区位条件制约,省际贸易水平与东部差距巨大,经济的开放度与发展水平严重滞后[17]。同时地方本位主义将会影响西北地区经济协调发展,因为西北五省(区)资源状况类似“地缘相近”主导产业趋同,导致各地区政府之间存在竞争关系[18],成为省(区)提高地区开放度的阻力。建立区域利益协调机制,以提升区域整体竞争力为出发点和最终目标,在产业结构项目安排等资源配置方面,充分发挥区域比较优势,因地制宜,避免地方政府之间的同质化竞争,以分工合作方式形成区域性产业网络[19],进而提高整体地区开放度。

2.实现西北地区内部交通、通信网络等设施的互联互通和贸易畅通。首先,加强完善立体交通体系,加速骨干交通网发展,缩短西北五省间的空间距离[20],加大内陆运输投入,重点连通西安、乌鲁木齐、兰州、西宁、银川五市的高铁和公路,降低省际贸易的交通运输成本。在新疆、甘肃两省建立融商流、物流、信息流为一体,集储存保管、集散转运、流通加工、商品配送、信息传递、代购代销、连带服务等多功能于一体的现代化物流配送中心,打造物流无缝连接网络[21],新疆的现代化物流配送中心主要面向于中亚国家,发挥“丝绸之路经济带核心区”的作用,甘肃的现代化物流配送中心主要服务于西北五省区。

3.出台专项优惠政策,实现资金融通顺畅度。建议国家出台专项财税优惠政策,引导国内外投资者向西北地区优势产业,如矿产资源开发、能源及原材料开发、农业资源开发及基础工程建设等领域投资。同时提升西北地区有实力的企业在资本市场的融资能力,将企业经营与资本运作结合起来,增强区域经济联合发展能力[22]。

参考文献

[1]杨开忠.中国区域发展研究[M].北京:海洋出版社,1989:40.

[2]魏后凯.现代区域经济学[M].北京:经济管理出版社,2006:481.

[3]韦伟.中国的区际贸易与市场建设[J].财贸经济,1994,(09):42-47.

[4]杨丽.国内区际贸易发展受阻的原因与改革举措[J].经济与管理研究,1998,(03):54-56.

[5]叶裕民.中国区际贸易冲突的形成机制与对策思路[J].经济地理,2000,(06):13-16.

[6]钟昌标.国际贸易促进区域经济成长的机制和战略[J].中国软科学,2002,(03):89-92.

[7]梁双陆,杨先明.中国西部地区省际贸易逆差研究[J].经济界,2004,(05):81-85.

[8]朱泽山.区际贸易差额与区域经济协调发展[J].西南大学学报(人文社会科学版),2007,(02):135-140.

[9]唐玲玲,朱泽山.新疆区际贸易逆差原因及对地区经济增长的影响分析[J].石河子大学学报(哲学社会科学版),2011,(03):7-13.

[10]陈秀山,张若,杨艳.西北地区贸易联系与空间流向分析[J].经济理论与经济管理,2008,(03):63-69.

[11]王兆峰,陈盼.西部地区省际贸易空间差异与经济协调发展研究[J].科学经济社会,2011,(02):5-10,16.

[12]石敏俊,金凤君,李娜,赵曌,金少胜.中国地区间经济联系与区域发展驱动力分析[J].地理学报,2006,(06):593-603.

[13]王庆喜,徐维祥.多维距离下中国省际贸易空间面板互动模型分析[J].中国工业经济,2014,(03):31-43.

[14]王倩.区际贸易的地区分布研究[D].暨南大学,2010.

[15]杨巧红,田晓娟.丝绸之路经济带建设背景下的西北地区经济转型研究[J].开发研究,2015,(02):5-8.

[16]本报记者程小旭.丝绸之路经济带利好西北地区开放[N].中国经济时报,2013-12-04(001).

[17]王福生.推动丝绸之路经济带构建应立足西北省区[J].中国党政干部论坛,2014,(09):101-103.

[18]马海龙.京津冀区域协调发展的制约因素及利益协调机制构建[J].中共天津市委党校学报,2013,(03):90-96.

[19]孙久文,邓慧慧,叶振宇.京津冀区域经济一体化及其合作途径探讨[J].首都经济贸易大学学报,2008,(02):55-60.

[20]杨波.“丝绸之路经济带”九省份服务业发展研究[J].开发研究,2014,(06):25-29.

[21]慕慧娟,崔光莲.共建“丝绸之路经济带”背景下西北五省(区)经济协调发展研究[J].经济纵横,2015,(05):93-97.

[22]程云洁.“丝绸之路经济带”建设给我国对外贸易带来的新机遇与挑战[J].经济纵横,2014,(06):92-96.

(责任编辑:车碧云)

[作者简介]申晓佳(1990-),新疆财经大学经济学院研究生,研究方向:区域经济;刘雅轩(1982-),新疆财经大学经济学院硕士生导师、博士,研究方向:区域经济。

[基金项目]国家自然科学基金项目(项目编号:41101157);新疆维吾尔自治区普通高校人文社会科学重点研究基地重点项目(项目编号:XJEDU050114B04)。