微博大V权力探析*

2016-05-11刘青

刘 青

(中国人民大学 社会与人口学院,北京 100872)

微博大V权力探析*

刘 青

(中国人民大学 社会与人口学院,北京 100872)

大V权力是构建现代社会秩序的一种权力类型,其实质是大V与粉丝合谋的话语权。它既强调大V的影响力,又重视公众的力量,是融大V与公众为一体的新型网络权力类型。其微观上表现为大V与粉丝支配与被支配的权力关系,宏观上表现为大V与公众合谋影响社会公共事务的力量。它主要包含微博媒介权力、知识权力和缺场话语权三个层面的内涵,具有公共性、权威性和流动性的特点。

大V权力;缺场;微博媒介权力;知识权力;话语权

2014年1月16日发布的《中国互联网络发展状况统计报告》显示,截至2013年12月底,我国微博用户规模高达2.81亿。数以亿计的微博用户表明微博时代的到来。微博不但极大地改变了人们的交往方式和社会生活,而且为人们参与公共事务提供了更多的机会和可能。在人们参与的微博问政、微博维权、微博反腐、微博打拐等活动中都取得了显著的成效。值得注意的是,这些成效显著的微博活动似乎都与一些核心人物的支持和引导有关。这些核心人物就是所谓的微博大V(简称大V),他们不但把控着有关微博活动的展开,还引导着支持者(即粉丝)的思想和言行。他们与粉丝之间形成了一种相对稳定的权力关系,这种权力关系形塑着网络社会秩序的新格局。自2014年2 月27日中央网络安全和信息化领导小组宣告成立以来,网络秩序安全稳定问题便提升至事关广大人民群众工作生活、事关国家安全和社会发展的重大战略问题层面。正确认识微博空间中最为活跃的大V及其与粉丝的权力关系,对于建立维护安全稳定的网络秩序和健康和谐的社会秩序具有重要的现实意义。

一、微博大V与大V权力

(一)微博大V的现实理解

微博大V是微博领域中的领军人物,主要指那些通过实名认证并拥有大量粉丝的微博用户。粉丝数量是判断大V身份的主要量化指标,目前普遍将粉丝数量超过100万的用户称为微博大V。粉丝数量对大V进行了相对具体的量化描述,而大V地位的现实理解则对微博大V进行了较为形象的定性阐释。有网友称“微博大V是微博广场的苏格拉底,是获得认证的微博意见领袖”;学者李明亮称“微博大V处于舆论场的金字塔尖”;作家金仁顺称“微博大V是网络时代与时俱进的新贵”;薛蛮子称“做大V感觉就像当皇上”。舆论领袖、新贵、皇上等身份形象地表达了人们对大V地位不同的现实理解。

这些活跃在微博空间上的大V已初具规模,根据2013年12 月10日新浪微博人气总榜排名数据显示,①主要收集整理2013年12月10日新浪微博人气总榜排名前2000(含2000)的用户信息,以下简称“新浪微博有关数据”。研究主要基于新浪微博分析的原因在于新浪微博的典型性、代表性和使用的广泛性。仅新浪微博中粉丝千万以上的大V就有184个。微博大V不仅数量可观,而且对现实社会的影响也不容小觑。随着微博大V规模的日渐壮大及其影响力越来越大,政府有关部门开始重视对大V的管理。2013年8月10日,国家互联网信息办公室携手大V在京举行“网络名人责任论坛”,达成“六点要求和七条底线”的共识。这是我国首次公开、正式地对大V形成有关责任要求。至此,微博大V便成为一种拥有大批粉丝、占据支配地位、具有强大影响力、有明确责任要求的微博用户。“微博大V”、“网络大V”、“大V”等也都成为这种微博用户较为流行的称谓。②这些称谓其实并无本质区别,只是“微博大V”能突显微博媒介所赋予的技术特点。

微博大V与粉丝之间的关系和互动形成了大V权力。这种权力既与构成层级明确社会秩序的现实权力不同,又与构建平权化社会秩序的网络权力相区别,是在中国微博时代到来后形成的一种与现实社会和网络社会相联系的权力类型。

(二)大V权力的概念演绎

大V权力一方面作为数字化信息技术对传统权力分化的结果,弱化了对武器、经济等物质手段的依赖,瓦解了科层等级划分严格的权力结构;另一方面作为微博平台对网络权力改造的产物,强化了对知识能力、社会身份等资源的依赖,改变了网络权力平等化、去中心化的权力结构。

权力自人类社会诞生以来就作为构成社会秩序不可或缺的基本要素。权力一直都是社会学研究的核心问题,古典、现代社会学对权力概念的界定早已成为经典。韦伯将权力定义为“某个行为者在社会交往中将自己的意志强加于其他行为者之上的可能性”;[1]595马克思把权力界定为“从社会中产生但又自居于社会之上并且日益同社会脱离的力量”,表现为政治上的国家强制力;[2]166帕森斯认为权力是为了实现系统目标的利益,使资源流动的一般能力;[3]123科尔曼将权力理解为满足自身利益需求的工具,是控制其他行动者权利的能力。[4]545当代社会学家吉登斯、布迪厄、福柯则分别用“例行化了的自主与依附关系”、[5]77“社会结构与心智结构的对应关系”、[6]76“策略性处境的名称”对权力概念进行诠释。[7]226总体来讲,现实权力是围绕力量、能力、利益、目的和策略等核心要素来界定的复杂概念,是从政治领域到社会领域形成的对权力的不同理解,具有强制性、不平等性和工具性等特点。

数字化信息技术的高速发展,改变了权力分配的形式,引起了权力概念的变化。国外学者对网络权力形成了一些具有代表性的认识。卡斯特指出:“新的权力存在于信息的符码中,存在于再现的影像中”。[8]416蒂姆·乔丹提出了网络权力(Cyberpower)的概念,认为网络权力是个人统治数字化空间中政治与文化的力量。[9]254亚历山大和帕尔主编的《数字化民主》反映了数字化信息技术对现实权力的冲击和重构。国内学者蔡文之很大程度上继承了西方学者的研究思路,认为网络权力是超越国家主权之上的信息权力。[10]23学者刘少杰则认为网络权力是不在场的网民通过观点发布、消息传递、时事评论等行为在交流沟通中展现的权力。[11]总的来看,国内外学者对网络权力的理解都与信息有关,只是对信息把握的侧重点有所不同,有的侧重于信息技术和知识,有的侧重于消息、观点和评论。无论学者们侧重于哪一方面,都认为网络权力具有平等性、分散性等特点。

微博空间中的大V用户较之普通用户更多地控制着信息,与普通用户之间形成了支配与被支配的权力关系,与普通用户的互动还形成了以其为中心的影响公共事务的力量。这种支配关系和影响力量对平权化、分散化的网络权力提出了挑战。大V权力与网络权力虽然都依存于网络空间,也都与信息有关,但前者与网络权力扁平性的大众传播不同,是中心扩散式的传播。网络权力横向的、平面化的信息传播,增强了社会不同层面人群的信息沟通和基层人群公共事务的参与,形成以信息为主导的平等化的网络权力。以大V为中心展开的信息传播,强化了大V对信息资源的占有关系,逐渐形成了大V支配其他网民的权力关系。虽然大V权力关系的支配性因微博空间中特有的互动方式得到掩盖,但就其本质而言,大V权力还是利用吸引、说服、合作等“软权力”方式实现的非强制性的支配与被支配关系。

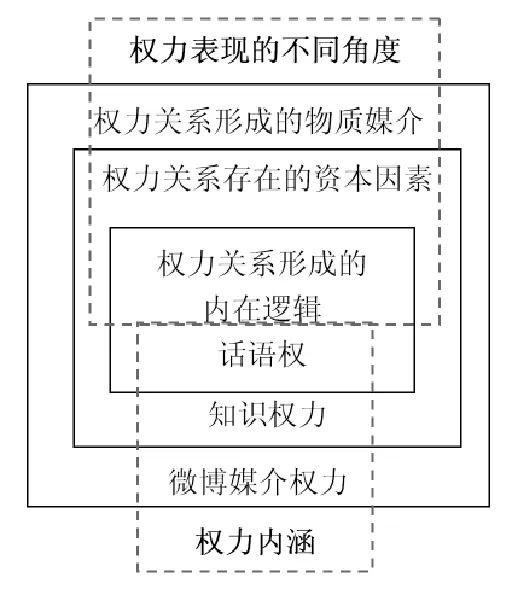

显然,大V权力是现代社会中一种全新权力类型,是为了满足利益合法化的诉求,借助各种资源,通过微博实践形成的相对稳定的权力关系,也是以这种关系为基础而形成的对公共事务的影响力。①利益诉求指对大V个人和社会公众利益要求的满足,各种资源包括个人魅力、人格、角色、信息、社交网络、媒介技术等要素,它们对大V权力的生成具有重要作用。微博实践指大V和粉丝及其他相关者在微博上的各种互动行为。可以由外至内,从权力形成和存在的技术媒介、权力支配者合法地位取得的决定因素和权力支配者与被支配者共识达成(即权力生成)的内在逻辑三个层次来揭示大V权力的内涵(如图1所示):大V权力既是一种微博媒介权力,也是一种知识权力,还是一种话语权。

图1 大V权力内涵解析图

二、大V权力的内涵解析

(一)大V权力是一种微博媒介权力

微博媒介权力是基于微博特有性能而与传统媒介权力相区别的新概念。传统媒介权力是在报纸、杂志、广播、电视等媒体中形成的权力,是大众媒介单方地对社会公众进行影响、操纵和支配的力量。[12]传统大众媒介作为一种发布信息的专业机构,垄断信息发布权,使得大众对信息的反馈一般以沉默螺旋的方式告终。微博具备信息收集、编辑、整理、发布等多重功能,作为大V权力形成的新媒介而发挥作用。微博通过发布、转发、关注、评论、搜索、私信等方面的功能为大V扮演多重传媒角色制造了机会。微博的多重功能使得某人单独完成不同阶段的信息加工成为可能,起到简化信息加工程序和保持信息完整性的作用。同时,微博的这一系列功能也使得信息受众之间、信息受众与信息发布者之间的互动成为可能。普通用户在微博中可以通过@他、求被关注、私信等功能与大V发生互动,表达自己对某事的看法,也可以通过这些方式寻求大V的支持和帮助。因此,大V权力作为一种微博媒介权力,是以微博为平台,以大V为微博场域中心,以自由、开放、平等为原则的基础上,通过互动而形成的引导社会舆论、塑造公众价值观,从而对社会公共事务进行影响、操纵和支配的力量。作为一种微博媒介权力,继承了传统大众媒介为公众负责的道德准则,增添了微博媒介满足公众参与的要求,具有公共性的特点。

公共性有向公众开放的意思。关于公共性的理解,乔治·弗雷德的公共性阐释包含着“利他性”,意味着个人需要突破自己的利益圈子,关心他人,“成熟和超越自我”地看待问题,发挥公共的作用。[13]18哈贝马斯认为,公共性主要发挥的是评判功能,表现的是一个独立的公共领域,它可以和公共权力机关相抗衡。[14]2大V权力的公共性包括利他性、公开性、批判性方面的含义。大V组织策划的微博活动,均体现了鲜明的利他性、明确的公共利益指向性和对公权力的公开评判性。比如,在“随手拍照解救乞讨儿童”活动中,大V作为弱势儿童的代言人,旨在为弱势儿童谋取福利。又如对“温州动车事故”的追责和评论,意在监督有关公共管理部门职能的行使,使之为公众利益负责。而层出不穷的微博反腐活动更是大V权力对公权力进行监督和批判的重要表现。

(二)大V权力是一种知识权力

对于参加微博互动的所有人,微博相当于一个自媒体向所有参与者赋权,然而为什么不是每个参与者都能够平等地拥有和使用微博媒介权力?作为一种网络权力的新类型,又为什么会表现出与分散化、平权化的网络权力截然不同的趋势?这主要是因为大V权力的形成与行使不但与具体的数字化技术手段相关联,还与权力主体获取权力的主要因素——知识积累有关。知识积累的差异从根源上改变了微博媒介权力分散化、平权化的存在形态,使得大V权力表现出金字塔化的趋势。

知识不仅包括人们所掌握的技术与能力,而且还包括他们的学识和智慧。“知识的真理性和实用性决定了自身的权力性”,[15]14即知识的真理性和实用性是衡量知识能否具备力量的基本标准。科学技术作为一种真理性知识,在成为第一生产力、为人类创造了极为丰富的物质和精神生活资料以后,知识的实用性便得到最大程度地彰显,知识因此取得了至高无上的地位,知识主体也因此获得了支配和影响他人的权力。这表明,当获取的知识真实可靠,并且知识在得到其他人重视或需要后,知识便具有了力量——“权力性”,同时也赋予了知识主体权力。这种权力就是知识权力,是人们在各领域使用知识和利用知识满足他人需要的过程中,形成的支配他人行为和引导他人思想的力量。

知识的权力性与知识主体的权力性具有共生关系,主要表现为人们不但信奉科学知识,而且服从掌握科学知识的人。现代社会的知识分子就具有较高社会地位,国家在进行重大决策时也比较尊重有关专家学者的意见。知识在现实社会中本来就是作为支配者获取现实权力的重要手段,在微博空间中则更为重要,成为获取支配地位的根本因素。微博空间“零门槛”准入虽然放宽了进入微博场域的标准,但进入微博场域对个人知识水平仍有最低限制:基本的读写能力和网络操作技能。缺乏基本知识的人,至今还因所谓的“数字技术鸿沟”被排斥于微博场域之外。普通网民虽然满足基本准入条件,具有一定知识水平,却同样不能获得知识权力的原因在于其知识稀缺性和实用性难以与大V的知识相匹敌。微博大V不但具备基本的网络交流能力,还具备水平较高的、被公众需要的专业性技能,大V将这些知识通过微博媒介与公众进行分享,形成引导、动员公众的知识权力。另外,需要注意的是,知识包括理论性知识和经验性知识,无论是哪种知识类型都可以形成知识权力,所以,并非是要大学者、大专家才能成为大V,经验性知识丰富的人也可以成为大V。微博空间不但存在财经类大V、文学类大V、科技类大V等专业性强的大V,还存在其他经验生活丰富的草根大V。因此,从支配者权威获取的手段来看,大V权力是一种知识权力,是大V利用真理性和实用性知识,引导支配大众思想和行为的力量;也是大V及其粉丝共同运用知识对社会公共事务进行批判、监督的力量,具有权威性的特点。知识权力的权威性特点,表现为粉丝对大V的信任和支持,也表现为其他个人或组织威慑于大V权力。

权威性是令人相信、服从的意思。马克斯·韦伯概括出了三种权威类型:传统权威、感召权威、合法权威。按照韦伯的标准划分,知识权力的权威类型是典型的感召权威。感召权威是以领袖人物的非凡才能为根据而行使的权力类型。这种非凡才能与“知识”的涵义相一致,所以知识权力权威性的获得与支配者的知识储备密切相关。支配者的知识储备固然重要,而权威性的获得还取决于被支配者对知识真理性和实用性的认同。大众用户在微博空间中,面对浩如烟海的信息,对他们获取、筛选、整理信息等方面的能力提出了要求。由于每个用户处理信息的能力不同,信息处理能力较弱的用户在获取信息时,其行为趋向一种“权威法则”,表现出直接转发大V加工处理的信息、赞同大V微博中的言论等行为倾向。至今,仍有人认为是微博运营商的V认证策略造就了大V的权威性,事实上,微博运营商的V用户认证策略只是加速大V权力合法性认同得以实现的催化剂。根据新浪微博有关数据显示,在排名前2000位的大V中,不加V的大V就高达262名,知识才是获取权威的根本要素。知识权力的权威性,不但在微观层面表现明显,而且,其他有关的个人或组织,包括政府组织对大V权力的关注和重视,也是基于知识权力具有权威性的考虑,而接受知识权力的批判和监督。

(三)大V权力是一种话语权

就权力主体间关系而言,大V权力是一种话语权,是在“话语”实践中形成的支配与被支配的关系,这种支配关系不只限于大V对粉丝的影响,还在于达成共识的权力对社会公共事务所具有的影响力。话语实践中体现的微观层面的权力关系在现实社会中随处可见,领导与下属、医生与病人、老师与学生等现实情景的语言交流无不体现出支配与被支配的权力关系。而虚拟社会中支配与被支配的权力关系却不明显。这主要是因为现实社会的语言沟通是一种“在场”交往,而微博互动是一种互动主体都不在场的“缺场”交流。交流互动的主体“缺场”彻底改变了交流互动的情景设置,具体可感的物质空间被抽象“脱域”的微博空间所取代。交流主体之间的仪表差距、身份悬殊、谈吐差异等在现实互动中影响权力关系存在的现实因素,也都因为主体的“缺场”交往而被隐藏起来。微博上“缺场”的言语交流似乎突破了现实社会的种种束缚,实现了意愿表达的自由。事实上,情景的改变和现实差距的隐藏并不能从根本上消解权力关系存在的现实根据,比如权力关系存在的现实因素——知识能力的差异依然存在。微博平权、零散与再中心化的技术特质,虽然提升了网民自由表达和自愿赋权的能力,[16]实际上却掩盖了话语实践中存在的支配与被支配关系的事实,赋予了这种支配与被支配权力关系的非强制性特点。话语实践中体现的宏观层面的影响力在权力主体与政府或有关人员的平等对话中得以展现,同样具有非强制性特点。

“话语是由符号构成的,但是,话语所做的,不止是使用这些符号以确指事物”。[17]153还要自由表达个人意愿,用个人意愿支配他人意愿或行为。这种支配与国家权力物质性的支配不同,是通过言语沟通、文字交流等方式实现的支配。一般来说,话语权有两个层面的含义:一层是权利方面的含义,是“言说与表达应该享有的自由度”[18]1;另一层是权力方面的含义,是“言说”影响他人行为和公共事务的力量。普通微博用户都享有第一层含义的权利,可以“就社会公共事务和国家事务发表意见”。[19]26但普通用户拥有的表达个人意愿的权利,很难形成一致的、真正具有影响力的意见,对公共事务的干预也往往难于奏效。科尔曼认为行动者为了满足效益最大化要求,将会转让自己拥有的权利。权利的自愿授予形成了授予人与接受人之间的权威关系。[4]77可以用他的权利观来分析话语权生成的内在逻辑。普通微博用户通过理性分析,自愿将第一层次的话语权转让给某人,使某人将自己的话语权升级到第二个层次,该层次的话语权足以引导公众能够在尊重自然权利与崇尚理性法则之下实现私权利对公权力的对抗。[18]3话语权利的分配一方面形成了微观层面大V与粉丝的支配关系,另一方面生成了真正能够对公共事务产生影响的宏观层面的话语权。科尔曼权利分配的理性原则和逻辑虽然最大程度地简化了对有关社会行为的理解,但对于利益追求不明显的权利分配行为,却往往缺乏解释力。尤其在微博空间话语权的转让中,有很多人是出于情感方面的原因,也有不少人莫名其妙地就转让出话语权,可以用感性逻辑对科尔曼的理性逻辑进行修正。虽然形式上大V操纵着话语权,事实上缺少了大V或者粉丝任何一方都不能形成和行使大V权力,大V权力是权力主体双方合作共谋的产物,双方互为支配,统一于对公共事务的影响之中。正如吉登斯“控制辩证法”所论述的那样,[5]78支配与被支配是权力有机统一的两个方面,居于支配地位的人能引导、支配臣属者的思想和行为,臣属者也能凭借转让和取消转让话语权来影响居于支配地位的人的活动。权力双方共同对公共事务产生影响,指通过转让话语权,以大V主导的方式共同影响公共事务的处理。“共同”一方面要求大V和粉丝同时参与权利分配,另一方面要求粉丝中的大部分人对转让话语权利予大V的一致认同。由于大V权力的生成和存在始终是权力双方互动的动态过程,因此大V权力具有出流动性的特点。

话语权的流动性是对话语权动态特征的表达。大V话语权的流动性通过当前话语实践的内容、方式、媒介及主体的流动性特征得以展现。话语互动涉及的内容包括政治、经济、文化、生活等方面的信息,交流内容与个人实践和社会结构变迁息息相关。在当前较为开放和包容的现代社会,很多在前现代社会避讳交流的信息,也成为常态化的交流内容;话语表达的方式多样,音频、视频等多媒体形式出现后,信息便能在超越物理空间的网络空间及时传递;话语交流的途径有面谈、电话、信件、邮件、QQ等形式,微博是一种流动的互联网装置,[20]它将微博空间塑造成一个“流动空间”。[21]383话语权主体包括大V和粉丝,主体的流动既指在虚拟场域内部位置关系的纵向变化,又指在虚拟权力场域之间各种位置关系的横向变动。值得注意的是,这种流动不是毫无规则的流动,而是有偏向性的流动,话语权偏向于流向社会资本丰富的用户,话语权也会随着社会资本的流失而转向。

三、讨论

微博大V是拥有大量粉丝、对他人思想和行为具有影响力的微博用户。国内有不少研究用网络意见领袖来指称大V。网络意见领袖是在推动网络议题形成的信息传播过程中左右部分网民意见倾向的用户。二者虽然在拥有追随者和影响力上相似,但网络意见领袖重点突出网络用户在网络议题中的号召力。国内第一份《中国微博意见领袖研究报告》就依据微博事件参与情况,将娱乐业大V排除在微博意见领袖之外。[22]而根据新浪微博有关数据显示,娱乐界大V占各行业大V的有效百分比高达51.4% (计488人)。这说明即便微博大V人数再多、影响力再大,但是如果与“研究报告”认定的重要微博事件无关,还是被划分在微博意见领袖群体之外。显然,微博意见领袖是与网络议题紧密相关的角色。事实上,大V在微博空间中扮演着更为多元化的角色,他们对他人在经济、政治、文化、生活等方面都有影响。所以,大V与意见领袖虽然存在一定的交集,但不能将微博大V与微博意见领袖混为一谈。

大V权力是大V与粉丝形成的权力关系,是影响社会生活的力量。这种影响力不单指已产生实际效果的力量,比如在微博公益、微博反腐等活动中展现的力量,还指影响他人思想和行为的潜在力量,比如大V生活方式、价值观念的呈现对他人潜移默化的影响。需要注意的是,当将粉丝作为单独的个体来看待时,被支配方往往显得微不足道,容易将大V权力理解为大V的权力。事实上,大V权力不是大V的权力,而是大V与大量粉丝合作共谋的权力,权力的存在依赖于双方关系的确立。

大V权力与现实权力和网络权力一样,都对社会秩序的建构和维护具有重要的现实意义。现实权力是自人类社会存在以来,维护社会秩序最重要、最有效的形式。网络社会诞生以来,分散化的公众网络权力有助于推进现实权力向下转移,有利于加快民主社会实现,公众网络权力在一定程度上有利于解决现实权力集权性、压迫性等方面的弊端,由于公众网络权力过于分散化的特点,很难发挥应有效果。加之公众网络权力缺乏有效监管,不但不能推进建构民主有序社会的进程,甚至还会对现有社会秩序造成破坏。特别是当网络运动规模较大、处于集体非理性状态时,控制和监管就更难进行,对社会秩序造成破坏就在所难免。网络意见领袖的权力虽然解决了权力分散化的问题,却又带来权力集中化的担忧,容易造成观点单项思考、代表公众的愿望难以兑现的问题。并且网络意见领袖权力突出了网络意见领袖的支配地位,忽略了他们的被支配性,还忽视了非意见领袖型大V对建构社会秩序的作用。

大V权力是中国网络社会特有的一种权力类型,它既强调大V的影响力,又重视公众的力量,是融大V与公众为一体的新型网络权力类型。我们在看到大V权力对健康和谐、稳定有序的社会秩序产生积极意义的同时,不应该忽略大V权力存在的漏洞。秦志晖、杨秀宇、周禄宝、傅学胜等人的敲诈勒索,以及薛蛮子等人的网络造谣等,都是大V权力被恶意利用、任意滥用而对网络环境和社会秩序造成严重破坏的典型案例。虽然“六点要求和七条底线”迈开了规范大V权力的重要步伐,但对大V权力的规制却略显不足。要保证大V权力积极作用的发挥,既需要强调大V严守责任,还需要充分重视微博公众社会责任的落实。只有将大V与公众作为整体加以考虑,对大V权力的规制才能奏效。而这种规制还应当主要依靠哈贝马斯“真、正、诚、通”交往原则的自我约束,并且适当利用福柯知识技术权力的规训,从道德、责任、法律多个层面着手,方能保证大V权力对建构和维护和谐稳定的社会秩序产生积极作用。

[1]戴维·米勒,韦农·波格丹诺,合著.布莱克维尔政治学百科全书[M].北京:中国政法大学出版社,1992.

[2]马克思恩格斯选集(第4卷)[M].北京:人民出版社,1972.

[3][美]帕森斯.现代社会的结构和过程[M].北京:光明日报出版社,1988.

[4][美]詹姆斯·科尔曼.社会理论的基础[M].邓方,译.北京:社会科学文献出版社.1999.

[5][英]安东尼·吉登斯.社会的构成:结构化理论大纲[M].李康,李猛,译.北京:三联书店,1988.

[6]刘少杰.当代国外社会学理论[M].北京:中国人民大学出版社,2009.

[7][法]米歇尔·福柯.规训与惩罚[M].刘北成,杨远婴,译.北京:三联书店,2007.

[8][美]曼纽尔·卡斯特.认同的力量[M].曹荣相,译.北京:社会科学文献出版社,2006.

[9]Tim Jordan.Cyberpower:The Culture and Politics of Cyberspace and the Internet[M].London:Psychology Press,1999.

[10]蔡文之.网络:21世纪的权力与挑战[M].上海:上海人民出版社,2007.

[11]刘少杰.网络时代的权力结构变迁[J].江淮论坛,2011(5).

[12]丁柏铨,陈月飞.略论媒介权力[J].广东外语外贸大学学报,2008(3).

[13][美]乔治·弗雷德里克森.公共行政的精神[M].张成福,等译.北京:中国人民大学出版社,2003.

[14][德]哈贝马斯.公共领域的结构转型[M].曹卫东,等译.上海:学林出版社,1999.

[15]张之沧.从知识权力到权力知识[J].学术研究,2005(12).

[16]李名亮.微博、公共知识分子与话语权力[J].学术界,2012(6).

[17][法]米歇尔·福柯.知识考古学[M].谢强,马月,译.北京:三联书店,2007.

[18]陈堂发.媒介话语权解析[M].北京:新华出版社,2007.

[19]刘学义.话语权转移:转型时期媒体言论话语权实践的社会路径分析[M].北京:中国传媒大学出版社,2008.

[20]孙卫华,张庆永.微博客传播形态解析[J].传媒观察,2008 (10).

[21][美]曼纽尔·卡斯特.网络社会的崛起[M].夏铸九,等译.北京:社会科学文献出版社,2006.

[22]肖楠,林微.博江湖:话语权垄断之忧——基于3250位微博博主的调查分析[J].人民论坛,2013(4).

责任编辑:立 早

On the Study of the V Cyberpower about Microblot

LIU Qing

(School of Sociology and Population Studies,Renmin University of China,Beijing 100872)

The V Cyberpower is a power to construct orderly society,which is the intellectual discourse power conspired by the V and the public in the network society.This power belongs to the V and the public.With microcosmic direction it is presented as a power relationship between the giver and the recipient.With macrocosmic direction it is described as an influence related to public affair,which is held by the V and the public in network society.The V Cyberpower has three layers of meanings,microblog media power,intellectual power and discourse power.Its characteristics contain publicity,authority and liquidity.

the V Cyberpower; microblog media power; intellectual power; discourse power

G206

A

1001-5981(2016)02-0129-05

2015-10-11

刘青(1982-),女,贵州安顺人,中国人民大学社会与人口学院博士研究生,主要从事网络社会学、经济社会学研究。