认知-情感要素对员工即兴行为影响机制的研究:一个跨层分析

2016-05-11门一樊耘马贵梅西安交通大学管理学院陕西西安710049过程控制与效率工程教育部重点实验室陕西西安710049

门一,樊耘,马贵梅(1.西安交通大学管理学院,陕西西安710049; 2.过程控制与效率工程教育部重点实验室,陕西西安710049)

认知-情感要素对员工即兴行为影响机制的研究:一个跨层分析

门一1,2,樊耘1,2,马贵梅1,2

(1.西安交通大学管理学院,陕西西安710049; 2.过程控制与效率工程教育部重点实验室,陕西西安710049)

摘要:即兴是一种自发的、意图创造的行为方式,用以应对目前复杂的商业环境。本研究探讨了团队及个体层面的认知与情感要素可能对员工即兴行为产生的影响,以及团队要素对个体层面直接关系的跨层调节作用,分析了员工即兴行为产生的内在机制。通过对57个团队的213名员工及其直接上级的问卷调查得出结论:(1)个体的情绪智力与认知灵活性对其即兴行为的发生有积极的影响; (2)团队情绪氛围与知识共享水平对个体即兴行为有积极的影响; (3)团队情绪氛围仅对情绪智力与个体即兴行为之间的关系起到正向调节作用,知识共享仅对认知灵活性与个体即兴行为之间的关系起到正向调节作用。研究方法与研究结论为管理实践和管理理论发展奠定了基础。

关键词:认知灵活性;情绪智力;团队知识共享;团队情绪氛围;即兴行为

1 引言

即兴是即时战略兴起时期将计划与行动快速融合的一种应对变革的方式,它被认为是理解创新并开始行动最快速的方法[1]。现有研究主要集中在对即兴内涵的辨析与整体研究框架的建立,多采用质性研究、实地实验及案例研究等方法。Leone认为由于即兴研究最初以艺术隐喻的形式被引入管理领域,从而导致了实证研究先天性的匮乏[2]。组织即兴与艺术即兴在决策、情境以及任务上均存在差异,越来越多研究者呼吁放弃传统范式和类比研究,通过实证研究来探索组织即兴的特殊性[3]。

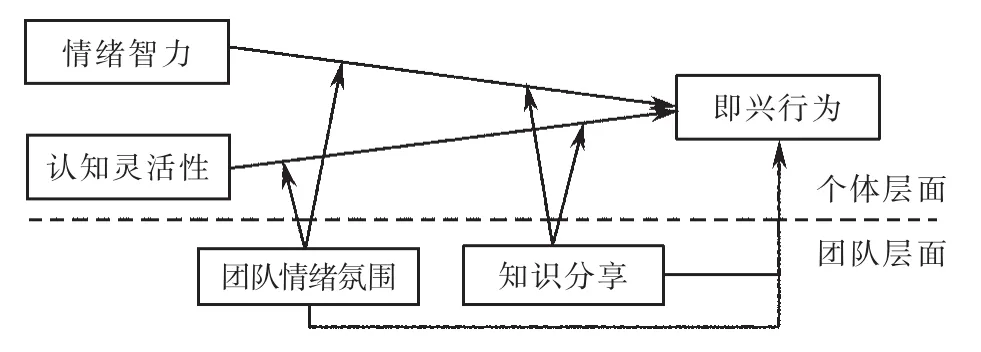

同时,现有研究对即兴影响因素的探索多从外部环境及情境因素入手,较少聚焦于微观层面,忽略了个人特质和团队特质的影响力。随着对即兴内涵的不断挖掘,研究视角与对象的差异令影响因素的探讨过于分散,亟需整合在一个完整统一的框架内。本研究采取实证的方法,基于认知-情感系统理论的部分思想提出在个体及团队层面上可能存在的员工即兴行为影响因素,探讨情感与认知路径中可能存在的部分前因,试图将即兴影响因素的研究整合在认知-情感逻辑框架内。具体探讨了员工个体的情绪智力与认知灵活性是如何对其即兴行为产生影响的?团队情绪氛围与知识共享是如何对个体即兴产生影响的?团队的认知-情感要素是如何对个体层面要素与行为之间的关系产生影响的?通过对以上问题的解答,意图为团队激发员工创造力,优化创新实践,适应外部环境变化提供一定的借鉴。

2 理论综述与假设的提出

2.1理论综述

2.1.1即兴

研究者针对不同即兴主体给出了不同定义。个体即兴是指其行动从计划到实施之间的即时转化程度[4];团队即兴是团队尽力采取创造性的、即时性的新方法实现目标的过程[1];组织及其成员在活动被打断和改变发生时所做出的自然而然的回应则为组织即兴[5]。Kamoche和Cunha认为即兴是行为主体依靠认知、情感、社会和物质资源在概念化的同时展开行动[3],考虑到认知与情感资源的重要性,本研究沿用这一定义。

2.1.2即兴中个体-团队的矛盾与统一

近年来组织形态与结构发生变化,团队成为最重要、最普遍的工作单元。在团队即兴中员工会选择坚持己见或是追随他人,这体现了集体主义与个人主义的矛盾与统一[6]。多数即兴研究都过于强调合作的重要意义却往往忽视了独立个体可能蕴含的无限可能。因此,着眼于个体及团队两个层面是探究即兴过程中个体竞争与团队合作之间如何达到平衡的关键途径。

2.1.3认知-情感理论

即兴不仅仅是理性过程,同时也是以情感为载体的。它往往需要个体依靠直觉进行决策并付诸行动,而直觉是掺杂了以往认知和情感经验的[7]。首先,即兴并不意味着在情境发生变化时陷入混乱和无序,完成即兴需要依靠有意识的理性分析与判断。其次,在分析有关人类行为的过程中,不仅依赖于理性分析等逻辑方式,还依赖于一些人类本身具有的“软智能”,情感是一个重要方面[7]。即兴是快速的、即时的,需要深入挖掘和调动员工的主观能动性和积极情绪[8]。最后,团队合作过程中的即兴也基于认知要素和情感要素两个方面的[1]。

20世纪90年代,Mischel和Shoda提出了认知-情感系统理论,该理论认为在原始信息与行为之间存在两个过程,其一是编码过程,是原始信息被输入到认知-情感单元中进行编码、解读;其二是行为生成过程,这一过程通过认知-情感单元的互动,产生不同的认知、情感和行为结果[9]。该理论强调个体对情境的反应不是被动的、顺从的或是无动于衷的,它认为人都是积极的,有目标的,并且会建立计划和自生变化的,这些基本假设与即兴研究基本假设相符。因此,本研究将个体及其团队不仅看作是理性分析的单元,还看作是理性与感性结合的有机体,通过建立认知-情感两条路径来观察员工即兴行为的形成机制。

图1 研究模型

2.2假设的提出

2.2.1情绪智力对员工即兴行为的影响

不同的个体对于环境变化或挑战,对焦虑或不安的承受能力均有所差异[6]。情绪智力在有效处理变化环境中的信息的过程中扮演着十分重要并且极具价值的角色。

首先,情绪智力能帮助个体了解自身感觉并很好地处理这些感觉。即兴时的紧张和冲突会令人感到压力并引发挫败感和愤怒感[10],高EI的个体能够较好、较快地控制愤怒或挫败感,鼓起勇气面对问题,鼓励自己挑战对立和障碍,考虑新的工作方式[10]。其次,情绪智力可以帮助个体更好地感知他人情绪和周围环境。高EI个体的共情能力很强,会在紧要关头从他人、团队或组织利益出发与其他成员顺畅互动,并采取对集体有益的行动方式[11]。他们不会抱怨自己所处的环境,能在团队成员感到挫折时提供帮助和鼓励。同时,理解他人情绪可以帮助成员之间相互唤醒、相互鼓励、提供支持[10]。最后,情绪智力能激励员工更具创造力地,状态饱满地完成工作。情绪智力水平较高的个体能够保持持续的积极的正面的心境和感觉,有较高的工作满意度、幸福感及成功感。乐观积极的特质使这类个体更聚焦于解决问题而不是对问题进行推理[11]。同时保证个体在面对困难时坚持不懈并思考使用更多的弹性方案。由此提出以下假设:

H1情绪智力水平越高的个体即兴水平越高。

2.2.2认知灵活性对员工即兴行为的影响

在即兴过程中,首先要依靠认知来理解环境并解读环境。认知灵活性是个体为了适应环境变化的刺激,转变和切换认知集合的能力[12],它帮助个体改变固有认识问题的角度来适应多种情境。

Fulford等认为认知灵活性是一个复杂的含有多元组分的构念[13],包括意识、意愿和效能三个层面[14]。认知灵活性的“意识”体现在个体无论在何种情境下都有选择和考虑备择方案的想法。当个体能够清楚地理解一个人的想法、感觉和行为并理解环境时,就能更好地适应环境[15]。“意愿”体现在个体愿意弹性地适应环境的倾向。当意愿产生时,个体有积极的心态去参与组织中的活动[15],对环境变化或紧急事件有主动的、正面的思考。“效能”是个体对于自己适应环境的能力的信念感[14,16],对自己有信心的人更愿意接受组织的目标,并对组织产生情感依附,对于环境变化和时间压力也较少有负面情绪。因此,认知灵活性可以通过意识、意愿和效能三个方面来积极地认识环境,调整内心不安和压力,从而提升自身的竞争力[17],有效发挥即兴。由此提出以下假设:

H2认知灵活性水平越高的个体即兴水平越高。

2.2.3团队情绪氛围对员工即兴行为的影响

De Rivera和Grinkis认为情绪不仅是独立个体所特有的,也是一种群体性的现象[18]。团队情绪氛围是团队内部情绪交换的共享感知,它概括性地描述了团队内工作的愉悦性和活力性[19]。

首先,积极的情绪氛围使成员感受到较少的环境威胁,感受到来自同伴的信任,从而有较高的心理安全感[1]。在不确定环境下,成员间信任的建立,共同目标的设定,责任及语言的共享等多个技巧都能够在朝气蓬勃的团队氛围中得到提升[20]。健康的团队内部关系和团队动力是主动性行为发生的基础。其次,在动荡的环境中,积极的情绪氛围能够带动个体产生积极情绪,帮助提升其心理弹性,从而使个体在压力较大时快速并有效地恢复以往活力。个体会对生活和工作抱有积极的、热情的、充满活力的状态,并对可能收获的新经验充满好奇,更具开放性,更有利于创造[21]。同时,从积极的角度对事件进行解读,能够感染团队成员直面困难,去突破自身极限[22]。由此提出以下假设:

H3团队情绪氛围越积极个体即兴水平越高。

2.2.4知识共享对员工即兴行为的影响

即兴过程中涉及到对知识的即时重组。根据社会认知理论,知识共享过程中个人内在的分享倾向在认知的作用下会产生分享行为,同时周围环境中的知识共享氛围会相应地对知识共享意向以及知识共享行为产生影响[23]。本研究认为知识共享主要从建立沟通渠道、增加知识储备及成员间知识结构的互补等多个方面对即兴产生影响。

首先,面对快速变化的环境,沟通为团队提供了即时信息。在日常工作中,团队成员的角色是特定的,关注的信息也是特定的。然而在即兴过程中,任务与信息变得复杂多变,知识共享时建立的沟通渠道保证了成员在临时情境下知识获取的便利性[24]。团队成员可以通过开放的沟通来寻求帮助或提供建议。其次,由于个体之间的差异,以及获取知识途径的差异,知识共享能够提供更具变化性的知识资源。这可以帮助团队中的大家吸收和摄取不同的观点,从不同的视角思考问题[24],帮助个体意识到学习知识的重要性,令其对知识前沿的敏感性大大提升。最后,即兴要求知识即时被有效重新组合,创造和改造[1]。团队知识共享不仅意味着成员相互之间对知识无保留的公开与互通,还包括对知识的吸收、转移以及在团队工作中的应用,不同的旧知识的组合常常能够碰撞出具有新颖性的新想法。由此提出以下假设:

H4团队知识共享水平越高个体即兴水平越高。

2.2.5团队情绪氛围与知识共享的调节作用

(1)团队情绪氛围对个体层面认知-情感路径的调节作用

在个体情绪智力一定时,积极的团队情绪氛围,能带给个体正向的情绪感知,在面临负面情境时,即使个体自身调节情绪的能力较差,也可由团队中的其他同事来调节。团队情绪氛围可以通过隔离负面情绪和提供情感上的支持来弥补个体情绪智力上的差异和缺陷,不令个体过于沉浸在自己的负面情绪中,从而保证即兴行为的顺利产生。

积极的情绪与积极的赋义两者相辅相成,团队中积极正面的情绪氛围,可以开拓个体的思考,提升积极认知和积极赋义的可能[21],还能帮助团队或个体整合多种资源,令个体成员的视野更广阔,认知构成更灵活[25]。根据Fredrickson的拓展-构建理论[21],积极情绪能够有效地拓展人的思维-行动资源,使个体能够同时处理多个思维和行动序列,提升个体的智能资源,他们会试图改变自己,让自己更具创造力、更渊博、更具弹性。积极正面的团队情绪氛围有着相似的作用。

(2)知识共享对个体层面认知-情感路径的调节作用

团队中的知识是一种动态的组合。认知灵活性能够保证个体对多种知识的多种应用,在认知灵活性一定的基础上,团队知识共享水平的高低能够影响个体的知识跨度、经验增长和技能提升,同时令同一个体掌握不同来源、不同层面、不同类型的知识,弥补员工固有认知方式和认知偏好的缺陷,保证个体在思考问题时的视角不过于单一。

同时,知识共享能够通过培养个体自主学习能力,增加实地学习机会,加强团队合作,提升个体的参与感与情绪智力[26]。知识共享过程还能有效地完善和补充情绪智力方面的缺陷,提升成员之间的相互理解程度,能够为个体之间的情绪开放建立渠道,提供更多互动、沟通和交流的机会,从而在成员间建立起一种基于情感的信任[27]。由此提出以下假设:

H5在个体认知灵活性和情绪智力水平一定的基础上,知识共享水平较高的团队,个体即兴水平越高;团队情绪氛围越积极,个体即兴水平越高。

3 研究方法

3.1研究背景及数据说明

研究数据主要从陕西、深圳、北京等地的地产公司、软件开发公司及医疗行业中获取,由团队或部门员工及其直接上级来填写。员工通过自评估的方式对自身的认知灵活性和情绪智力、团队情绪氛围及知识共享程度进行评价,直接上级对下属员工的即兴行为进行评价,通过编码实现员工及主管的一一对应。

问卷发放至415名员工及其所属的110名主管,有344份员工问卷及83名主管问卷被回收,最终有57份上级问卷和213份员工问卷通过了配对(其中主管的问卷回收率达到52%,下属的问卷回收率达到51%)。每个主管对下属的2~6名员工的表现进行评价,最终的样本中包括有男性107名,女性106名,各占50%,工龄和组织任期平均达到7.90年和3.37年。

3.2测量工具及信效度指标

量表均使用李克特7级量表,从1级(完全不符合)到7级(完全符合)对所有题项进行评价。认知灵活性采用Martin和Rubin于1995年开发的CFS量表[14],共12个题项,α= 0.603。情绪智力采用Wong和Law于2002年开发的量表[28],共16个题项,α= 0.707。团队情绪氛围采用Liu等于2014年开发的量表[19],共3个题项,α= 0.955。团队情绪氛围需要用一个团队中的多个个体调查结果的平均数作为指标,因此需要从组内同质性和组间差异性两个方面给出说明。检验得到Rwg= 0.842>0.700,ICC(1)= 0.384>0.05,ICC(2)= 0.808>0.5,说明变量在不同团队中有充分的内部同质性且信度较高,满足聚合前提。知识共享采用Bock和Kim在2001年开发的量表[29],共8个题项,α=0.808。与团队情绪氛围相似,团队知识共享的Rwg=0.904>0.700,ICC(1)=0.856>0.05,ICC(2)=0.955>0.5,也满足聚合前提。下属的即兴行为由直接上级评价,采用Vera和Crossan于2005年开发的量表[1],共7个题项,α=0.860。

4 数据分析与结果

4.1量表区分效度的检验

由于本研究的问卷均由领导和团队中的个人填写,在比较了多因子CFA模型与单因子CFA模型的各项拟合指标后得出,单因子模型的拟合指标较差(χ2= 2210.17,df = 324,RMSEA = 0.170,NFI =0.58,NNFI = 0.59,CFI = 0.62),而多因子模型的拟合指标较为理想(χ2= 594.20,df = 314,RMSEA =0.065,NFI = 0.86,NNFI = 0.92,CFI = 0.93)。由此说明测量量表的区分效度较高,结构效度较好。

4.2变量的描述性统计分析

研究采用SPSS与Mplus对数据进行分析,将个体情绪智力、认知灵活性及其即兴行为作为个体层面变量(level1),团队情绪氛围与知识共享作为团队层面变量(level2)。描述性统计结果可初步判断,情绪智力(0.350,p<0.01)及认知灵活性(0.339,p<0.01)与个体即兴行为正相关,团队情绪氛围(0.214,p<0.01)及知识共享(0.436,p<0.01)与个体即兴行为正相关。

4.3Mplus数据模型分析结果

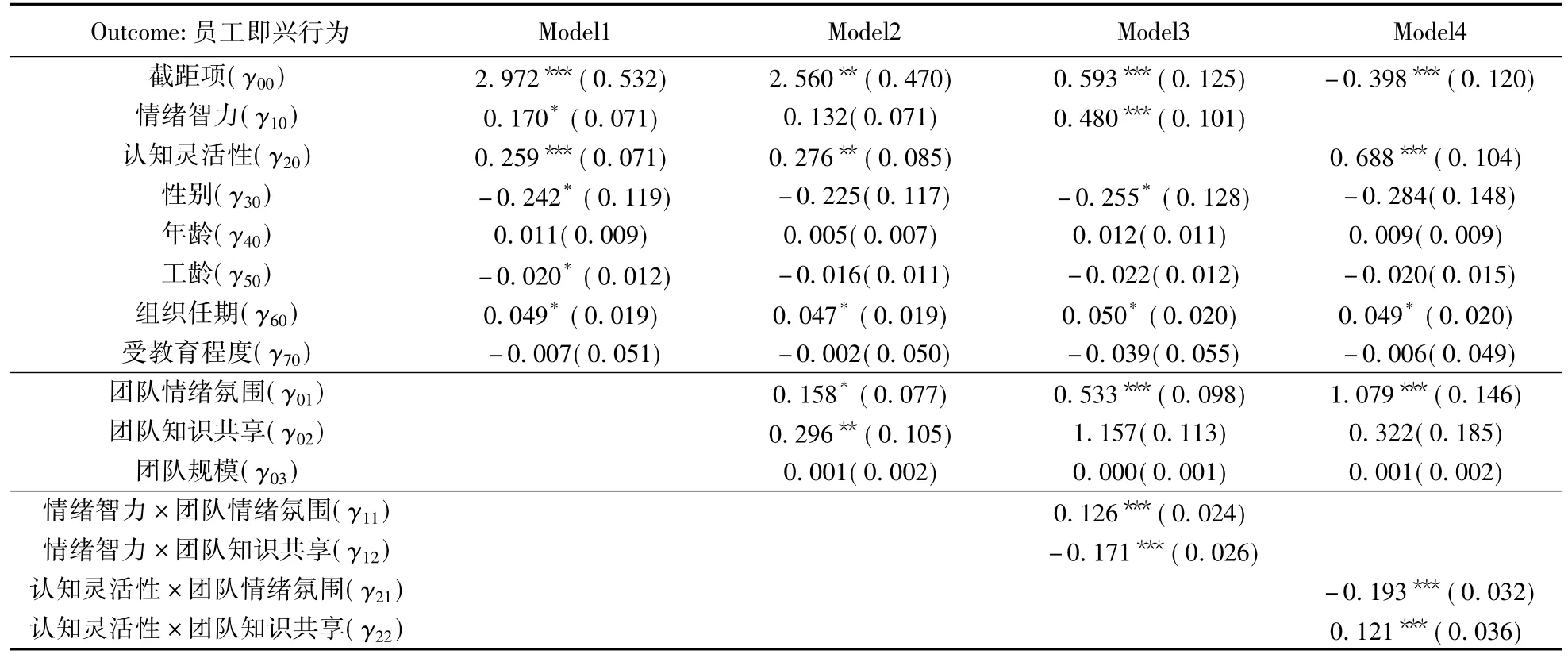

4.3.1Model 1个体层面主效应检验

表1中的Model1显示了个体层面变量对员工即兴行为的直接影响。个体情绪智力与认知灵活性作为自变量,即兴行为作为因变量,而性别、年龄、工龄、组织任期及受教育程度作为控制变量被引入。结果表明,个体的情绪智力对其即兴行为有积极的影响(γ10=0.170,p<0.05);个体的认知灵活性也对其即兴行为有积极的影响(γ20= 0.259,p<0.001)。假设1与假设2均得到验证。

4.3.2Model 2团队层面主效应检验

表1中的Model 2显示了团队层面变量对员工即兴行为的直接影响。团队情绪氛围与知识共享作为自变量,成员个体的即兴行为作为因变量,而团队规模被作为团队层面的控制变量引入。结果表明,团队情绪氛围对成员个体即兴行为有积极的影响(γ01=0.158,p<0.05);知识共享水平对成员个体即兴行为有积极的影响(γ02= 0.296,p<0.01)。假设3与假设4均得到验证。

4.3.3Model 3和Model 4跨层调节效应的检验

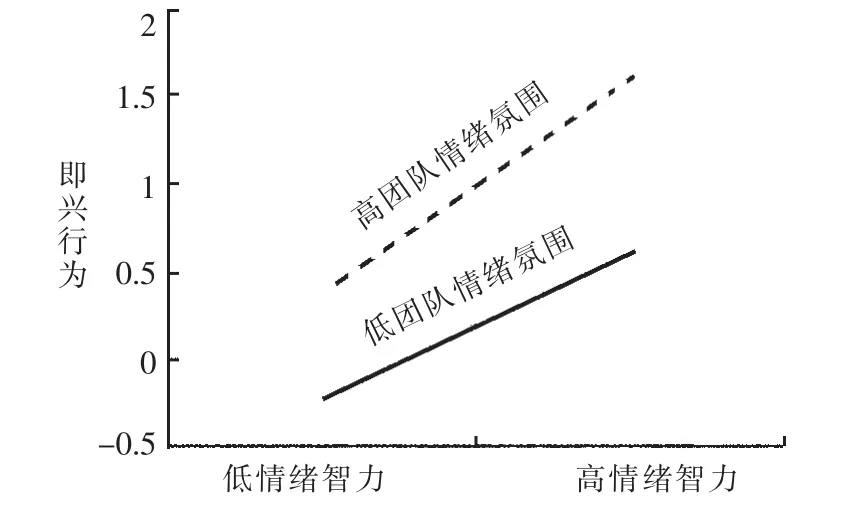

使用Mplus验证调节效应采用如下方程:level1方程为员工即兴=β0+β1(情绪智力/认知灵活性)+ e; level2方程为β0=γ00+γ01(团队情绪氛围)+γ02(团队知识共享)+ u0和β1=γ10+γ11(团队情绪氛围)+γ12(团队知识共享)+ u1。从表1中的结果可知,团队情绪氛围正向调节了情绪智力与员工即兴行为之间的关系(γ11= 0.126,p<0.001);知识共享正向调节了认知灵活性与员工即兴行为之间的关系(γ22=0.121,p<0.001)。然而,随着团队情绪氛围的提升,其在一定程度上削弱了员工认知灵活性对其即兴行为的影响(γ21= -0.193,p<0.001);随着团队知识共享水平的提升,其在一定程度上削弱了员工情绪智力对其即兴行为的影响(γ12=-0.171,p<0.001)。假设5得到部分验证,其中团队情绪氛围对情绪智力与即兴行为关系的调节作用如图2所示。

图2 团队情绪氛围对情绪智力与即兴行为关系的调节作用

表1 各层级主效应及调节效应的Mplus分析结果

5 研究结论与讨论

本研究分析了员工个人情绪智力与认知灵活性对其即兴行为产生的直接作用,引入团队情绪氛围与知识共享,分析了这两类团队层面的影响因素对个体成员即兴行为的直接作用及两者对个体层面直接关系的调节作用。分别从两个层面探讨了认知-情感要素对员工个体即兴行为可能产生的影响,为即兴行为影响机制的探索提供了新的思路。

通过数据分析得到以下结论:首先,员工个体的情绪智力与认知灵活性会对其即兴行为产生正向的影响;其次,团队整体的情绪氛围与知识共享水平,会对团队中个体成员的即兴行为产生正向的影响;最后,团队的情绪氛围在个体情绪智力与即兴行为之间,知识共享水平在认知灵活性与即兴行为之间分别起到了正向的调节作用,但是在其余路径上的调节作用与假设相反,起到了消减作用。

本研究认为假设5之所有没有得到完全的验证是由于团队因素影响了个体成员在认知或情感路径上敏感性的差异,个体对于哪种要素更为敏感取决于团队是何种导向的。在积极的团队情绪氛围中,个体合作基于情感联系和关系网络,解决问题依赖于士气和信心。在知识共享氛围较浓厚的团队中,解决问题更多依赖于沟通与理性分析。当个体与团队的路径不同时,个体倾向于调整自身以适应团队模式,这与中国的集体主义氛围有着密不可分的关系。因此,团队情绪氛围对个体认知要素与即兴行为的关系,知识共享对个体情感要素与即兴行为的关系均有一定的消减作用。

从管理实践出发,在人事遴选的过程中,应倾向选择那些情绪智力较高的个体。同时应鼓励团队成员在遇到复杂程度较高的问题时,用不同的方式来应对相同的工作内容有助于增加个体的认知灵活性。团队领导还应着意于培养团队的认知和情感能力,来积极地引导员工即兴行为的发生,培养充满活力的团队情绪氛围,关注成员之间的情绪影响,并通过增加沟通交流来加强知识共享途径的建立。

本研究也存在一定的局限性。首先,考虑到测量的便捷性,认知灵活性采取了个体主观测量的方式,导致存在一定程度的主观性偏差和社会赞许效应,未来研究最好能通过实证研究与实验研究相结合的方式来进行。其次,本研究中仅探讨了个体及团队主观特征所可能带来的影响,在未来还应加入环境变化、行业特征等客观因素,从而更全面深入地探讨即兴行为。

参考文献:

[1]Vera D,Crossan M.Improvisation and innovative performance in teams[J].Organization Science,2005,16(3):203-224.

[2]Leone L.A critical review of improvisation in organizations:open issues and future research directions[A].The DRUID Summer Conference 2010 on Opening Up Innovation:Strategy,Organization and Technology[C].Imperial College London Business School,London,2010.1-36.

[3]Kamoche K,Cunha J V.Towards a theory of organizational improvisation:looking beyond the jazz metaphor [J].Journal of Management Studies,2003,40 (8):2023-2051.

[4]Moorman C,Miner A S.Organizational improvisation and organizational memory[J].Academy of Management Review,1998,23(4):698-723.

[5]Hadida A L,Tarvainen W.Organizational improvisation:a consolidating review and framework[J].International Journal of Management Reviews,2014,doi:10.1111/ ijmr.12047.

[6]Mirvis P H.Variations on a theme—practice improvisation[J].Organization Science,1998,9(5):586-592.

[7]Leybourne S,Sadler-Smith E.The role of intuition and improvisation in project management[J].International Journal of Project Management,2006,24(6):483-492.

[8]Montuori A.The complexity of improvisation and the improvisation of complexity:social science,art and creativity[J].Human Relations,2003,56(2):237-255.

[9]Mischel W,Shoda Y.A cognitive-affective system theory of personality:re-conceptualizing situations,dispositions,dynamics,and invariance in personality structure [J].Psychological Review,1995,102(2):246-268.

[10]Zhou J,George J M.Awakening employee creativity:the role of leader emotional intelligence[J].The Leadership Quarterly,2003,14(4):545-568.

[11]Carmeli A.The relationship between emotional intelligence and work attitudes,behavior and outcomes:an examination among senior managers[J].Journal of Managerial Psychology,2003,18(8):788-813.

[12]Dennis J P,Vander Wal J S.The cognitive flexibility inventory:instrument development and estimates of reliability and validity[J].Cognitive Therapy and Research,2010,34(3):241-253.

[13]Fulford D,Feldman G,Tabak B A,et al..Positive affect enhances the association of hypomanic personality and cognitive flexibility[J].International Journal of Cognitive Therapy,2013,6(1):1-16.

[14]Martin M M,Rubin R B.A new measure of cognitive flexibility[J].Psychological Reports,1995,76(2):623-626.

[15]Chung S,Su Y,Su S.The impact of cognitive flexibility on resistance to organizational change[J].Social Behavior and Personality:an International Journal,2012,40(5):735-745.

[16]Martin M M,Anderson C M.The cognitive flexibility scale:three validity studies[J].Communication Reports,1998,11(1):1-9.

[17]Han D H,Park H W,Kee B S,et al..Performance enhancement with low stress and anxiety modulated by cognitive flexibility[J].Psychiatry Investigation,2011,8(3):221-226.

[18]De Rivera J,Grinkis C.Emotions as social relationships [J].Motivation and Emotion,1986,10(4):351-369.

[19]Liu X,Härtel C E,Sun J J.The workgroup emotional climate scale theoretical development,empirical validation,and relationship with workgroup effectiveness[J].Group&Organization Management,2014,39 (6):626-663.

[20]Crossan M M.Improvisation in action[J].Organization Science,1998,9(5):593-599.

[21]Fredrickson B L.The role of positive emotions in positive psychology:the broaden-and-build theory of positive emotions[J].American Psychologist,2001,56(3):218-226.

[22]Gamache M,Soumis F,Villeneuve D,et al..The process of improvisation[J].Organization Science,1998,9(5):560-561.

[23]Tsai M,Cheng N.Programmer perceptions of knowledge-sharing behavior under social cognitive theory [J].Expert Systems with Applications,2010,37 (12):8479-8485.

[24]Vera D,Nemanich L,Vélez-Castrillón S,et al..Knowledge-based and contextual factors associated with R&D teams’improvisation capability[J].Journal of Management,2014,doi:10.1177/0149206314530168.

[25]Liu Y,Wang Z.Positive affect and cognitive control approach-motivation intensity influences the balance between cognitive flexibility and stability[J].Psychological Science,2014,25(5):1116-1123.

[26]Richard E,Boyatzis E C S,Scott N T.Learning cognitive and emotional intelligence competencies through graduate management education[J].Academy of Management Learning and Education,2002,1(2):150-162.

[27]Mcallister D J.Affect-and cognition-based trust as foundations for interpersonal cooperation in organizations [J].Academy of Management Journal,1995,38(1):24-59.

[28]Wong C S,Law K S.Development of an emotional intelligence instrument and an investigation of its relationship with leader and follower performance and attitudes [J].The Leadership Quarterly,2002,13(1):1-32.

[29]Bock G,Kim Y.Breaking the myths of rewards:an exploratory study of attitudes about knowledge sharing [A].Pacific Asia Conference on Information Systems [C].AIS Electronic Library,2001.1042-1049.

How Cognitive-Emotional Factors Influence Team Members’Improvisation:The Main and Moderation Effects

MEN Yi1,2,FAN Yun1,2,MA Gui-mei1,2

(1.School of Management,Xi’an Jiaotong University,Xi’an 710049,China; 2.The Key Lab of the Ministry of Education for Process Control&Efficiency Engineering,Xi’an 710049,China)

Abstract:Improvisation is a spontaneous,intention to creative behavior which to deal with the complex business environment.In this study,we examine the main effects of cognitive and emotional factors belonging to team-level and individual-level separately and moderating roles of team-level factors on relationships of individual-level factors and subordinate’s improvisation.We test hypotheses using an empirical study of 213 subordinates nested under 57 supervisors.Cognitive flexibility and emotional intelligence are found to positively influence improvisation; Team knowledge sharing is found to positively influence improvisation and moderates the relationship of cognitive flexibility and improvisation; team emotional climate is found to positively influence improvisation and moderates the relationship of emotional intelligence and improvisation.Findings,future implications and limitations are discussed.

Key words:cognitive flexibility; emotional intelligence; team knowledge sharing; team emotional climate; improvisation

基金项目:教育部高等学校博士学科点专项科研基金资助项目(20130201110020)

收稿日期:2015-04-10

中图分类号:F272.90

文献标识码:A

文章编号:1003-5192(2016)02-0017-06

doi:10.11847/fj.35.2.17