个体共情能力与攻击性关系的元分析

2016-05-11赵陵波蒋宇婧任志洪

赵陵波 蒋宇婧 任志洪

(福州大学人文社会科学学院, 福建福州 350116)

个体共情能力与攻击性关系的元分析

赵陵波蒋宇婧任志洪

(福州大学人文社会科学学院, 福建福州350116)

摘要:为了了解个体共情能力与攻击性的关系及其影响因素,选择2000-2014年对共情与攻击行为进行调查研究的27篇文献,采用元分析方法对报告进行定量分析。结果显示,共情与攻击性呈显著的负相关,相关系数的效应值r=-0.296,为中等强度的效应量。不同年龄层和不同文化之间,共情能力与攻击行为的关系存在显著差异;不同性别对二者关系的调节作用不显著。可见,培养个体的共情能力对降低攻击性行为具有重要的意义。

关键词:共情能力; 情感共情; 认知共情; 个体攻击性; 元分析

一、引言

从广义上讲,共情(empathy)是一种所有哺乳动物都具有的行为适应,它包括对疼痛、恐惧和饥饿等的情感表达。[1]当代认知神经科学的观点认为,共情是人类更高级大类结构所独有的特质。[2]对人类来说,共情使个体能使用情感信息去预测他人的行为或管理自己的行为,这对促进个体适应社会和道德发展具有重要的意义。[3]共情有助于抵制个体的反社会行为和促进亲社会行为。高共情个体更易觉察他人的情绪状况,避免从事潜在的有害行为和减轻对他人的伤害。相反,缺乏共情的个体无法很好地使用这些信息指导他们的行为,对他人更易有攻击性。在导致攻击行为发生的诸多因素中,“共情能力”缺乏往往成为解释攻击性的原因之一。[4]那么,共情与攻击行为之间存在多大程度的联系?在共情能力和攻击性的关系上,大多研究表明两者之间存在相关,但是相关的方向及程度却存在争议。不同的共情成分与攻击性的相关关系不同,不同的攻击行为表现出不同共情能力的缺失。除此之外,共情与攻击性的关系还受到个体性别、年龄和文化背景等因素的影响,因此很有必要对两者关系的研究进行系统分析。

二、研究方法

(一)文献检索

为了确定元分析的文献纳入资格,研究对文献进行了系统的检索。最初,对数据进行初步的检索,以确定关键词,并对这些关键词进行组合。中文文献主要通过清华同方跨库检索(CNKI中国知网)、万方跨库检索、中国科技期刊数据库(维普期刊)进行查找,其中包括中国期刊全文数据库、中国优秀硕士学位论文全文数据库、中国博士学位论文全文数据库、中国重要会议论文全文数据库、中国重要报纸全文数据库。外文文献主要通过Springer Link,Wiley,Science Direct,Sage Journals,Web of Science,PubMed和PsycINFO等数据库进行查找。最后,为了避免遗漏一些“灰色”文献,研究额外采取了其他一些策略:一方面是从已有的相似研究中,获取少部分上述检索未纳入的文献;另一方面通过 Google 学术搜索(http://scholar.google.com)获取极少部分文献。

以共情、移情、攻击性、品行障碍、攻击行为、欺负、暴力、犯罪、empathy、aggressive/externalizing behaviour、aggression、CD、bulling、antisocial behavior、offense、offending、crime等作为关键词进行模糊匹配的检索,检索年限为2000年1月-2014年11月。在结果中的搜索策略为手工检索,检索标准为涉及共情与攻击性关系的所有相关研究,主要查看标题及摘要。

(二)文献纳入标准

文献纳入的标准是:1)纳入的必须是实证研究的文献;2)文献主题为共情和攻击性,内容以研究二者关系为主;3)数据资料完整,报告了元分析所必须的数据,包括样本量大小、皮尔逊相关系数r或能转换为皮尔逊相关系数的其他统计值(t值、F值、卡方值等)、各组测量分数的平均值等,排除运用结构方程模型、回归分析或其它统计方法报告的数据;4)2000年1月-2014年11月公开发表或未公开发表的一次文献,未公开发表的文献指技术报告、学术报告、大会论文,在数据库可以找到;5)文献中涉及的研究数据不能重复,若以同一份数据发表两篇以上的论文, 只纳入其中一篇文献,如果学位论文已发表,则纳入发表文章。

根据文献检索过程及纳入与排除流程的筛选,最终纳入共情与攻击性相关关系元分析研究的文献为27篇,见表1。

(三)效果量计算

使用comprehensive meta-analysis 2.0(CMA)专业版元分析软件对收集到的研究数据进行元分析。当研究结果中包括均数和标准差时,可直接算得r值;如果研究结果未直接报告均数或标准差,但提供了t值、d值或F值等参数时,可通过转换求出r值。Lipsey & Wilson指出“相关系数效应值如果小于或等于0.10可认为是低强度的相关,等于0.25可认为是中等强度的相关,大于或等于0.40可认为是高强度的相关。

三、结果分析

(一)纳入文献基本描述

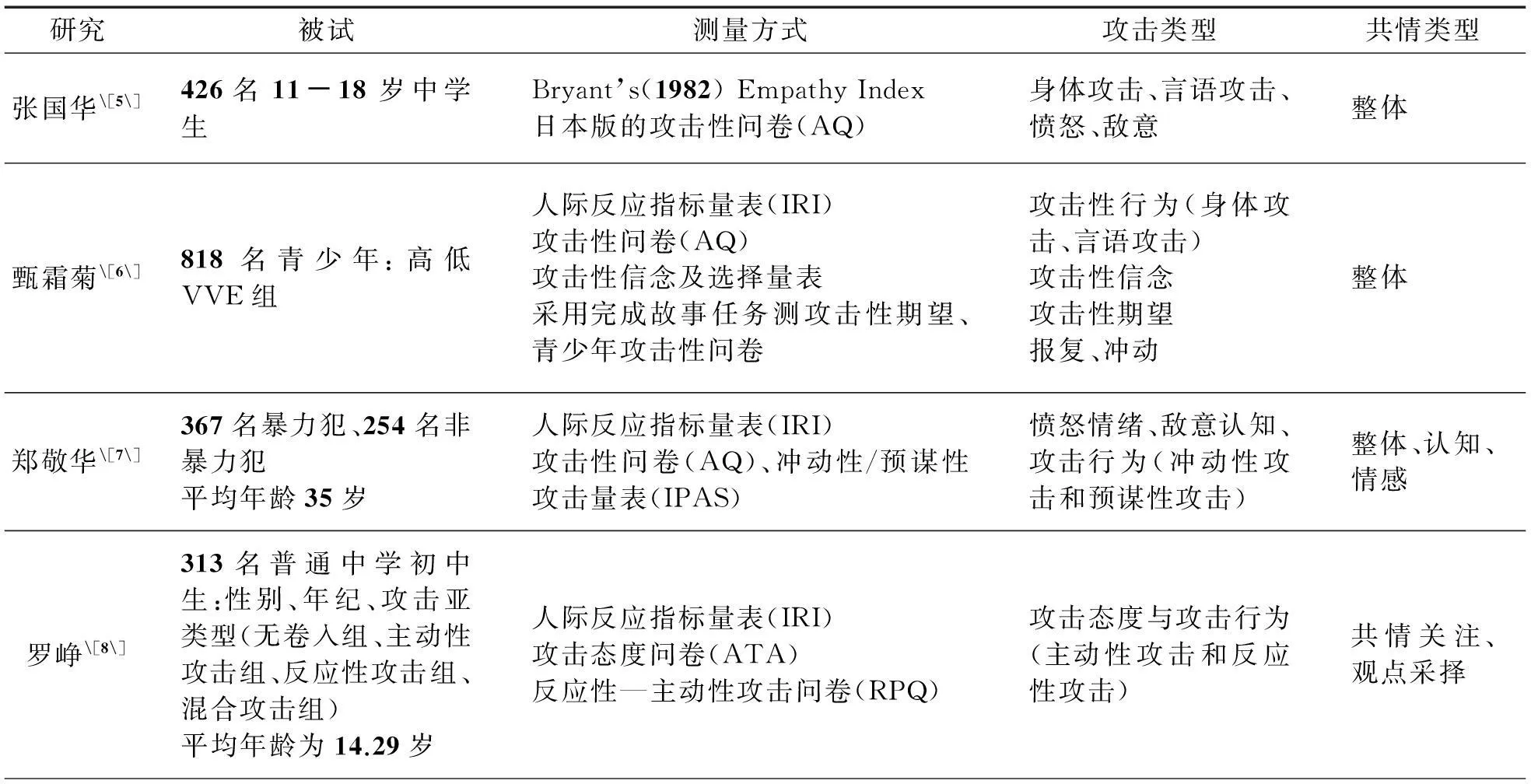

表1显示本研究最终纳入元分析的27篇文献的第一作者、发表年份、被试特征、样本数、共情测量量表及其类别、攻击性测量量表及其攻击类型。总体来看,在27篇文献中,共获取186对共情与攻击性的数据,研究样本共64885人,其中有13篇文献使用人际反应指标量表(IRI)测量被试的共情水平,并用其中的共情关注(EC)分量表测量情感共情,观点采择(PT)分量表测量认知共情;攻击性问卷(AQ)是使用最多的攻击性测量量表,有8篇文献使用。

表1 27篇纳入共情和攻击性相关关系元分析研究的基本特征

续表1

续表1

注:只列第一作者。共情类型中的整体指共情量表测得的共情总分;情感指情感共情,人际反应指标量表(IRI)测得的共情关注属于情感共情范畴;认知指认知共情,人际反应指标量表(IRI)测得的观点采择属于认知共情范畴。

(二)出版偏差检验

图1表明了效应值的分布情况,横轴是转化过的Fisher’s Z效应值,纵轴是该效应值的标准差。如图1所示,大部分研究结果集中在漏斗图的顶部,并且聚集于平均效应值附近,研究结果很少出现在漏斗图的底部。这表明此元分析出现出版偏差的可能性较小。

通过计算失安全系数(fail-safe number)来考虑出版偏差对共情与攻击性关系的影响。根据Rothstein、Sutton和Borenstein的看法,失安全系数是使当前合并结论被推翻或逆转当前合并结论所需要的相反结果的研究个数。失安全系数越大,表明元分析的结果越稳定,结论被推翻的可能性越小。本研究中失安全系数为118048,即需要118048个相反的研究结论,才能推翻本研究结论。失安全数大于5N+1O(N为元分析纳入的文献数目),说明出版偏差对元分析结果的影响不大。[32]

(三)整体效应量估计

表2呈现共情与攻击性相关系数的整体效应量及同质性检验结果。Q值为11398.391,p<0.001,I-squared 的值为98.377,表明98.377%的观察变异是由于效应值的真实差异造成的,而只有1.623%的观察变异是由于随机误差导致。Tau-squared 的值是0.084,表明研究间变异有8.4%可用于计算权重。Q 统计显示各效应值存在异质性,不适合采用固定模型分析方法,因此本研究在整体效应和调节效应检验时都采用随机模型分析方法。

表2 共情与攻击性相关系数整体效应量及同质性检验结果

合并186个研究结果显示出共情与攻击性的整体相关效应量r=-0.296,为中等强度的负相关效应量,在95%上的置信区间为-0.301~-0.292,z=-115.851,且在0.001的水平上达到显著性(p<0.001)。

将共情的不同成分与攻击性两个维度分别进行元分析。从图2看出共情各成分与不同攻击性维度之间相关系数效应量的高低,不同的共情成分与不同类型的攻击性的相关程度不同。情感共情和认知共情两者与攻击行为的相关性较高,而攻击态度只与认知共情有较高的相关性,因此从共情整体来看,共情能力与攻击行为的负相关比攻击态度大。

(四)影响效应量的亚组分析

亚组分析旨在考察研究特征对效应量的影响。亚组特征关注共情和攻击性的测量量表、被试年龄段、类型、性别和文化背景等因素对共情与攻击性相关关系效应量的影响。

从表3可以看出,所有亚组的共情与攻击性都呈现负相关,但是各个亚组的聚合效应值有所差异。在共情测量工具、攻击性测量工具、被试年龄、性别和文化背景五个亚组分析中,效应值存在显著差异。

测量工具的结果分析:共情测量工具中,WAI COO测量的被试共情分数与攻击性相关系数的效应值为-0.295,大学生共情问卷为-0.256,Empathy Continuum (EC)为-0.203,其他工具为-0.489,效应值为中等水平且显著;攻击性测量工具中,DIAS测量的被试攻击性与共情相关系数的效应值为-0.391,RPQ为-0.282, FMMU为-0.256,DAQ为-0.254,CBCL为-0.245,其他工具为-0.245,效应值均达到中等水平且显著。

被试特征的结果分析:被试年龄亚组中,本研究根据发展心理学对个体各阶段身心的发展程度将被试群体划分成5-12岁的儿童,13-18岁 青少年,18岁以上的成人。儿童的共情—攻击性相关系数的效应值为高强度-0.486,青少年为-0.244接近中等强度,成年为-0.172;被试类型亚组中,学生的共情—攻击性相关系数的效应值中等强度为-0.308,罪犯为-0.157;在国外被试的共情与攻击负相关性的效应值显著高于国内被试(国外:r=-0.491;国内,r=-0.110;p<0.001)。

表3 相关因素对共情与攻击性相关关系调节效应的亚组分析

续表3

注:a. 其他共情测量工具包括:Balanced Emotional Empathy Scale(BEES)、Peer-Estimated Empathy(PEE)、观察法、测验法和他评工具。

b. 其他攻击性测量工具包括:攻击性信念及选择量表、内隐攻击性IAT、Empathy Continuum (EC)、The Criminal Sentiments Scale(CSS)、观察法、测验法和他评工具。

四、讨论

本研究使用元分析考察共情能力与攻击性之间的关系,及分析个体性别、年龄和文化背景等因素对二者关系的影响。研究发现,从整体上分析,共情与攻击性呈显著的负相关,相关系数的效应值d=-0.296,为中等强度的效应量,且在0.01水平上达到显著(p<0.001),说明被试共情能力越强,其攻击性越低,反之亦然。

而共情各成分与不同攻击性维度之间相关性存在不同的强弱程度,这在前人的研究中也有体现。经过对两者相关关系的元分析,明确了共情各成分与攻击性之间的复杂关系:共情整体与攻击行为的相关系数效应值r=-0.253,为中等强度的效应量(p<0.001);认知共情与攻击行为、认知共情与攻击态度的效应值分别为r=-0.183和r=-0.192,接近中等强度。即,不同的共情成分与不同类型的攻击性的相关程度不同。情感共情和认知共情两者与攻击行为的相关性较高,而攻击态度只与认知共情有较高的相关性,因此从共情整体来看,共情能力与攻击行为的负相关比攻击态度大。

不同年龄层之间共情能力与攻击行为的关系存在显著差异。根据文献提供的被试年龄或年级等信息,将被试分为三个年龄阶段:儿童、青少年和成人。通过年龄对共情成分与攻击类型的相关性分析发现,随着年龄的增长,情感共情与攻击行为的相关性越来越低,而认知共情与攻击行为、攻击态度的相关性却越来越高。以往的研究也得出了一致的结论:Miller和Eisenberg的元分析发现,儿童的情感共情能力与攻击性以及外显的反社会行为之间存在显著的负相关;[33]Loudin 等研究大学生的共情成分与攻击行为之间的关系发现,认知共情能力不足的大学生比同伴更容易表现出关系攻击行为。[34]这是由于情感共情和认知共情的发展不同步,情感共情的发展要早于认知共情。[35]在儿童期认知能力尚未成熟, 因此个体的共情能力集中表现在情感共情方面。当儿童缺乏情感共情能力时,不能对他人的情绪作出正确有效的反应,往往会导致攻击行为;而成人对事物的反应更多的是通过理性的思维方式,当个体缺乏认知共情能力时,更容易表现出攻击性。

通过对不同性别个体的共情成分与攻击类型的相关性分析发现,虽然男性的认知共情与攻击态度的相关性最高,女性的认知共情与攻击行为的相关性最高,但是不同共情成分与不同攻击类型的相关性在性别组间和组内的差异不显著,因此,个体共情能力与攻击性的相关性不受个体性别差异的影响。

对不同文化背景被试的共情成分与攻击类型的相关性分析发现,国外研究主要集中于个体共情整体及各个成分对攻击行为的相关性探究,国内研究包含共情整体及各个成分对攻击行为和攻击态度的全面分析。在共情整体、情感共情与攻击行为的相关性方面,表现出显著的文化差异:外国文化背景下个体的共情能力与攻击行为的负相关比中国文化背景下的个体强,且主要体现在情感共情上的差异。产生这种文化差异的原因可能是对共情能力及攻击性的测量,大部分采用的都是国外学者编制的问卷量表,这些量表翻译成中文后对中国文化及环境的适用性值得商榷,因此可能在中国个体测量时,其信效度受到影响。除此之外,在中国文化背景下更多受到集体主义观念的教育,而在外国更强调个体的自我感受,是个人主义的教育观念,个体更容易从自身的角度出发考虑问题。

五、研究启示

本研究通过对近15年来的文献进行元分析,结果验证了个体共情能力与攻击性之间存在显著的负相关,且共情能力的高低影响其攻击水平的强弱。因此,对于有攻击倾向的个体,可以尝试通过锻炼或提升其共情能力的手段达到矫治其攻击性、减少犯罪行为发生率的目的。

由于不同的共情成分影响的攻击类型不同,因此在筛查个体攻击性高低的同时,可以增加对其攻击类型的划分,以便针对不同的攻击类型,对个体共情能力的培养提供更有针对性、更有效的方法。如对表现为攻击态度的个体,可以更多地从提升认知共情方面入手,而表现为攻击行为的个体,可以考虑从情感共情和认知共情两方面来加强。

共情能力影响个体攻击性,受到年龄因素的调节作用。在对不同年龄段的攻击性个体矫治时,应该充分考虑年龄水平与不同共情成分的发展阶段相适应。对于儿童期攻击性较强的个体,应该更多地培养、锻炼其情感共情能力,对于青少年乃至成人,可以在培养情感共情的基础上注重对认知共情的提升,以使矫治方案更符合不同年纪的群体,提高方案的成效。

未来的研究可以从几个方面入手:1)对共情与攻击性的研究可以使用多水平、多层次的研究设计或测量工具,来提高相关研究领域的多元化。2)更深入地探讨个体特质对两者关系的调节或中介作用,如智力、情商、成长环境、家庭教育方式、社会经济地位等因素。3)探索共情能力的生理机制和作用机制,以便更好地理解攻击性的形成;如何从儿童期就加强培养个体的共情能力;关注两性共情能力的发展过程及攻击性唤醒的生理机制的差异。4)在本研究的基础上,探讨针对不同共情能力的矫治方案对个体攻击性的作用及效果,为攻击性乃至犯罪群体的心理矫治提出切实可行的方案。

注释:

[1] Carter C.S., Harris J., Porges S.W.,“Neural and Evolutionary Perspectives on Empathy”, Decety J. and Ickes W.(eds.),Thesocialneuroscienceofempathy, Cambridge, MA: MIT Press, 2011: pp.169-182.

[2] Porges S.W.,“The polyvagal perspective”,BiologicalPsychology,vol. 74,no. 2(2007),pp. 116-143.

[3] Vachon D.D.,Lynam D.R, Johnson J.A., “The (non)relation between empathy and aggression: surprising results from a meta-analysis”,PsychologicalBulletin,vol.140, no.2(2014),pp. 751-773.

[4][7] 郑敬华:《成人犯共情对攻击行为作用机制的研究》,硕士学位论文,中国政法大学,2010年。

[5] 张国华:《暴力网络游戏对青少年的死亡认知及攻击性的影响》,硕士学位论文,首都师范大学,2007年。

[6] 甄霜菊:《暴力影像游戏影响攻击性的中介变量研究》,硕士学位论文,华南师范大学,2007年。

[8] 罗 峥、唐新纳、王 雪:《初中生移情、攻击态度与攻击行为的关系》,《首都师范大学学报》(社会科学版)2013年第1期。

[9] 冀 云:《对暴力型未成年犯攻击性的团体心理干预研究》,硕士学位论文,东北师范大学,2008年。

[10] 纪伟标、王玲、莫宏媛:《结果预期对青少年攻击性行为的影响:中介效应与调节效应》,《心理发展与教育》2013年第1期。

[11] 李 洋:《欺负情境中的部分角色行为与道德判断水平的关系》,硕士学位论文,首都师范大学,2005年。

[12] 余 规:《青少年道德脱离及其影响因素研究》,硕士学位论文,广州大学,2012年。

[13] 孙洪伟、崔璀墔:《青少年移情、攻击行为方式的相关研究》,《科技创新导报》2008年第28期。

[14] 郑秀芳:《移情与暴力倾向的关系研究》,硕士学位论文,南京师范大学,2012年。

[15] 徐 凡:《云南省三地区中学生攻击性行为及其影响因素研究》,硕士学位论文,昆明医科大学,2012年。

[16] 应贤慧、戴春林:《中学生移情与攻击行为: 攻击情绪与认知的中介作用》,《心理发展与教育》2008年第2期。

[17] Panayiotis S., Stelios G., Vaso T.,“Bullying and empathy: a short-term longitudinal investigation”,EducationalPsychology,vol. 30,no.7(2010),pp. 793-802.

[18] Espelage D.L., Mebane S.E., Adams R.S.,“Empathy, caring, and bullying: Toward an understanding of complex associations”,Bullying in American schools: A social-ecological perspective on prevention and intervention,(2004),pp. 37-61.

[19] Gini G., Albiero P., Benelli B.,“Does empathy predict adolescents' bullying and defending behavior?”,AggressiveBehavior,vol.33(2007),pp.467-76.

[20] Munoz L.C., Qualter P., Padgett G.,“Empathy and bullying: exploring the influence of callous-unemotional traits”,ChildPsychiatry&HumanDevelopment,vol.42,no.2(2011),pp.183-96.

[21] Van Geffen E., Hagebeuk L., Lagendijk V., “Empathy and conflict resolution: The mediating role of displaced aggression”, 2012.

[22] Strayer J. and Roberts W.,“Empathy and Observed Anger and Aggression in Five-Year-Olds”,SocialDevelopment,vol.13,no.1(2004),pp.1-13.

[23] Wied M., Goudena P.P., Matthys W.,“Empathy in boys with disruptive behavior disorders”,JournalofChildPsychologyandPsychiatry,vol.46,no.8(2005),pp.867-880.

[24] Nesdale D., Milliner E., Duffy A.,“Group membership, group norms, empathy, and young children's intentions to aggress”,AggressiveBehavior,vol.35,no.3(2009),pp.244-58.

[25] Krahé B. and Möller I.,“Longitudinal effects of media violence on aggression and empathy among German adolescents”,Journal of Applied Developmental Psychology,vol.31,no.5(2010),pp.401-409.

[26] Lesure-Lester G.E.,“Relation between empathy and aggression and behavior compliance among abused group home youth”,ChildPsychiatry&HumanDevelopment, vol.31,no.2(2000),pp.153-61.

[27] [34] Loudin J.L., Loukas A., Robinson S,“Relational aggression in college students: Examining the roles of social anxiety and empathy”,AggressiveBehavior,vol.29,no.5(2003),pp.430-439.

[28] Batanova M.D and Loukas A.,“Social anxiety and aggression in early adolescents: Examining the moderating roles of empathic concern and perspective taking”,JournalofYouthandAdolescence,vol.40,no.11(2011),pp.1534-1543.

[29] Björkqvist K., sterman K., Kaukiainen A.,“Social intelligence-empathy = aggression?”,AggressionandViolentBehavior,vol.5,no.2(2000),pp.191-200.

[30] Chaux E., Molano A., Podlesky P.,“Socio-economic, socio-political and socio-emotional variables explaining school bullying: a country-wide multilevel analysis”,AggressiveBehavior,vol.35,no.9(2009),pp.520-529.

[31] Beven J.P., O'brien-Malone A., Hall G.,“Using the interpersonal reactivity index to assess empathy in violent offenders”,InternationalJournalofForensicPsychology, vol.1,no.2(2004),pp.33-41.

[32] Rothstein H.R., Sutton A.J., Borenstein M.(eds.),Publicationbiasinmeta-analysis:Prevention,assessmentandadjustments, John Wiley & Sons, 2006.

[33] Miller P.A. and Eisenberg N.,“The relation of empathy to aggressive and externalizing/antisocial behavior”,PsychologicalBulletin,vol.103, no.3(2014),pp.324-44.

[35] 黄翯青、苏彦捷:《共情的毕生发展: 一个双过程的视角》,《心理发展与教育》2012年第4期。

[责任编辑:石雪梅]

收稿日期:2015-10-19

基金项目:全国教育科学“十二五”规划2013年度教育部重点课题资助项目(DEA130237)

作者简介:赵陵波, 女, 陕西汉中人, 福州大学人文社会科学学院副教授, 硕士生导师;

中图分类号:B842.6

文献标识码:A

文章编号:1002-3321(2016)01-0086-08

蒋宇婧, 女, 福建福州人, 福州大学人文社会科学学院硕士研究生;

任志洪, 男, 福建泉州人, 福州大学人文社会科学学院副教授、 硕士生导师, 博士。(通讯作者)