紫苏生理活性成分以及饮料的研发进展

2016-05-09赵秀玲范道春

赵秀玲,范道春

(黄山学院 生命与环境科学学院,安徽 黄山, 245021)

紫苏生理活性成分以及饮料的研发进展

赵秀玲*,范道春

(黄山学院 生命与环境科学学院,安徽 黄山, 245021)

摘要综述了紫苏的功能成分、提取技术和饮料应用的研究进展,着重阐述了其功能成分、主要功能成分的提取技术,为紫苏在食品和医药上进一步研究开发提供理论依据。

关键词紫苏;生理活性成分;提取;饮料工业

紫苏[Perillafrutescens(L.) Britt]别名红苏、香苏、赤苏,系唇形科一年生草本植物。据《中国植物志》(1974),该属植物为1种3变种,即紫苏(原变种,包括紫苏和白苏)P.fruteseensVar. frutescens,野生紫苏P.frutescensVar. prupurascens (Hayata) H. W. Li.,回回苏P.FruteseensVar. Crispa (Benth) Deane ex Bailey,耳齿紫苏P.frutescensVar. auriculato-dentata C. T. Wuet Husanex H. W. L.,同时指出耳齿紫苏,没有另立一变种的必要[1]。目前,白苏与紫苏合并为一个种紫苏;紫苏与回回苏亲缘关系最近,野生紫苏与耳齿紫苏亲缘关系最近;ITS和psbA-trn序列可以准确鉴别紫苏与其他变种[2]。紫苏是国家卫生部首批颁发的既是食品又是药品的60种物品之一[3],是一种新型的资源植物,近几年来越来越受到人们的重视,同时对紫苏的开发利用研究也正成为世界热点。紫苏在医药保健、食品上具有广泛的用途,可以开发出多种保健食品,被誉为营养学“21世纪功能性食品的主角”[4]。

1紫苏的生理活性成分

1.1紫苏精油

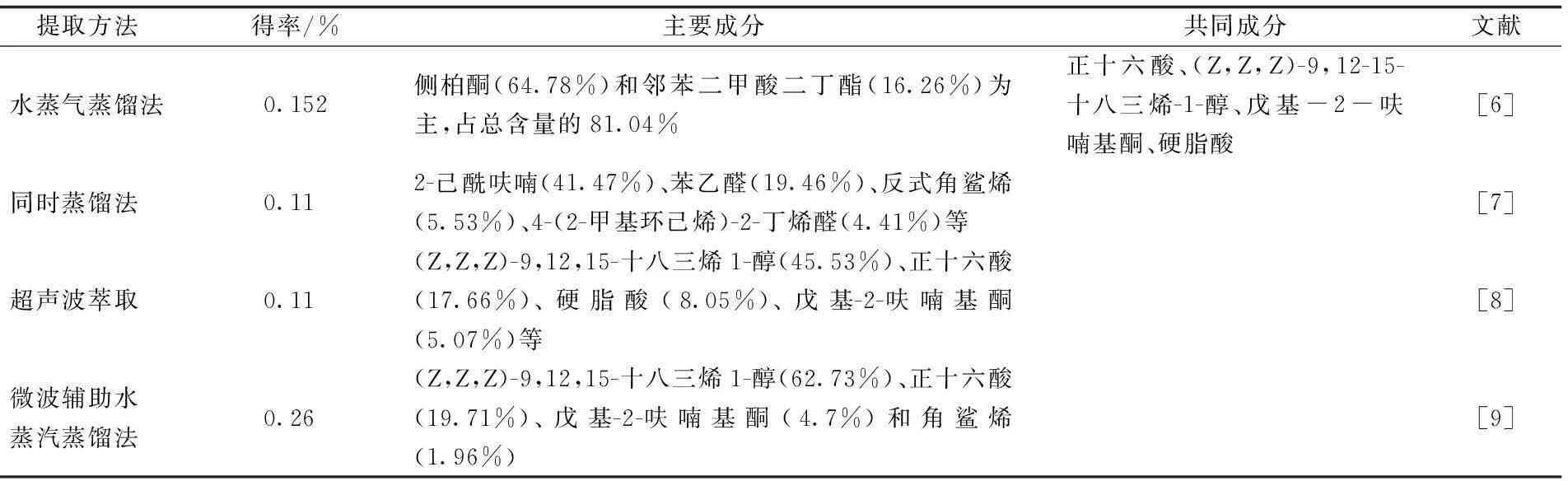

日本学者根据挥发油化学成分将紫苏属植物分为紫苏醛(PA)型、紫苏酮(PK)型、香薷酮(EK)型、紫苏烯(PL)型、苯丙烷(PD)型、柠檬醛(C)型6种类型,其主要成分为紫苏醛、紫苏酮、香薰酮、紫苏烯、类苯丙醇、反柠檬醛[5]。现将紫苏茎、叶、花、籽中的精油成分在不同提取方法下的化学成分比较如下,见表1、表2。

表1 不同提取方法紫苏籽精油中的化学成分

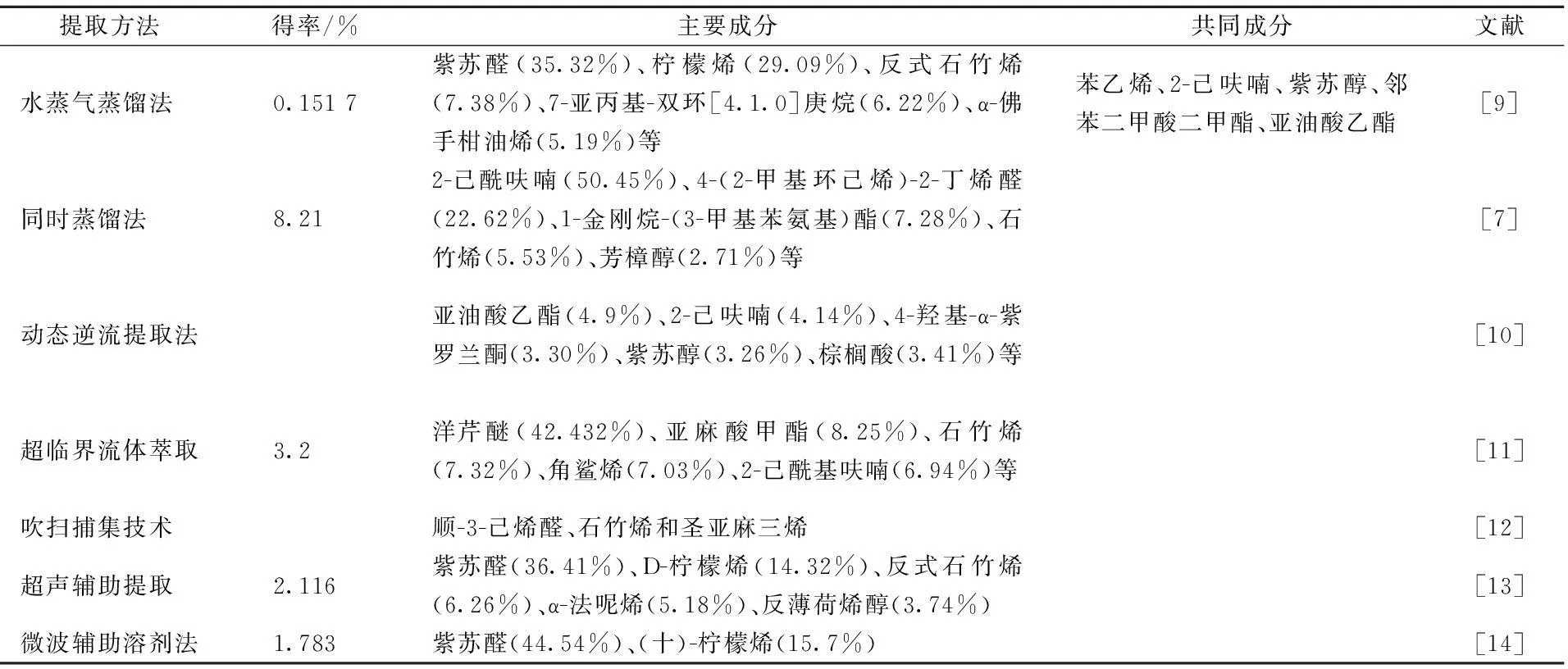

可见由于紫苏的种属、产地、气候、生长环境、提取方法以及不同部位会导致精油的化学成分有所不同。更重要的是紫苏的遗传稳定性差,易受外界环境干扰,与近缘植物杂交,产生不同变种。所以紫苏的精油成分复杂,这为进一步合理开发利用紫苏资源带来一定困难。

1.2紫苏油脂

表2 不同方法提取紫苏叶中精油化学成分

紫苏籽油作为一种营养保健食用油,具有降血压、降低胆固醇、提高记忆力、延缓衰老、促进视网膜发育、预防老年痴呆等功效[15],在治疗心脑血管疾病、治疗气喘瘤、过敏性疾病等方面也有显著作用[16]。由于紫苏籽油中油的含油率以及不饱和脂肪酸的种类和比例,是优质紫苏品种资源筛选进而成为紫苏商业化开发原料成本的重要考虑因素,不同因素条件下紫苏籽油中脂肪酸组成特点见表3。

表3 不同因素条件下紫苏籽油中脂肪酸组成特点

1.3紫苏类黄酮

紫苏的产地、用药部位均会对紫苏中有效成分的含量造成影响,如紫苏叶子、紫苏果穗、紫苏梗、紫苏根中总黄酮含量的平均值为(35.6±0.54)、(12.19±0.32)、(6.03±0.19)、(2.91±0.11)mg/g,紫苏叶中总黄酮含量最高(P<0.05),紫苏梗中总黄酮含量最低(P<0.05)。由此可见紫苏不同居群不同部位中总黄酮含量均存在明显的差异[21]。不仅如此,紫苏在不同生育期总黄酮含量变化不同,如紫苏叶中总黄酮含量从营养生长期到开花期急剧上升,往后变化不大,因此确定开花期和落叶期为收获总黄酮的最佳时期[22]。这对于药材资源的研究及临床用药有准确性均具有十分重要的意义。

紫苏籽中富含16种黄酮类化合物,包括2种黄酮、9种黄酮苷及5种花色素苷。又如通过液相—质谱分析,初步推测紫苏叶花色苷的主要成分为丙二酰基紫苏宁、紫苏宁、天竺葵苷、芍药素-3-(6’’-乙酰)葡萄糖苷等[23]。而紫苏叶中黄酮物质主要为成分芹菜素-7-葡萄糖苷、黄芩素-7-二葡萄糖苷、木犀草素-7-二葡萄糖苷等。

1.4紫苏蛋白质

脱脂紫苏茎和叶中紫苏蛋白质提取率为22.41%[24]。测得紫苏叶中含有17种氨基酸(氨基酸总量为6.34%),其中有7种人体必需的氨基酸(总含量为2.35%),各种氨基酸的差异较大,天冬门氨基酸含量最高为0.66%;其次亮氨酸(0.59%),胱氨酸和蛋氨酸的含量相对较少,分别为0.05%和0.03%[25]。以紫苏籽为原料,蛋白质提取率为46.90%[26]。紫苏籽分离蛋白氨基酸组成全面,必须氨基酸含量丰富,与人体需求较为接近,特别是其含硫氨基酸含量相对较高,而其第一限制氨基酸为赖氨酸。紫苏籽蛋白质中氨基酸含量较高的是(g/100 g):谷氨酸(15.83)、精氨酸(10.60)、脯氨酸(8.08)、天门冬氨酸等[27]。紫苏分离蛋白在食品加工中作为一种蛋白质强化剂具有一定潜力。

1.5紫苏酚酸

紫苏中主要酚类物质是迷迭香酸,另外还有少量的酚酸物质。MENG检测出紫苏叶内的酚酸成分有香豆酰基酒石酸、咖啡酸、迷迭香酸、阿魏酸,其紫外特征吸收峰(nm)分别为314.9、324.5、329、322,迷迭香酸的含量最高[28]。紫苏不同品种:同一品种不同生育时期叶片中迷迭香酸含量均有较大差异。品种紫野8紫苏叶中迷迭香酸含量明显高于其他品种,开花后到结实初期紫苏叶迷迭香酸含量最高。迷迭香酸的含量随着采收时间,及采摘地区的不同而有明显的不同。

2紫苏主要生理活性物质的提取

紫苏作为一种新兴的药用、油用、食用、香料的多用途的植物资源,研究其生理活性成分的提取工艺是有效开发利用紫苏的前提条件。现将紫苏主要生理活性物质的提取方法归纳如下。

2.1紫苏油脂

常用的油脂提取方法有压榨法、浸出法、水剂法、超临界流体萃取等。根据有关文献报道,近年尝试过的较新颖的紫苏油脂提取方法见表4。

表4 紫苏油脂提取方法及其比较

2.2紫苏挥发油

传统的植物精油的提取主要包括4种:压榨法、水蒸气蒸馏法、溶剂浸提法和吸附法。但这些方法出油率低、操作温度过高也易引起精油中的热敏性物质热分解和易水解化合物的水解,均无法达到理想的提取效果。目前,改良的传统技术和新技术被用于紫苏精油的提取。

2.2.1直通蒸汽法

直通蒸汽法和共水蒸馏法提取使用的提取介质一致,提取的原理基本相同,唯一的区别在于提取温度的差异,直通蒸汽法适用于质地疏松的叶类药材挥发油的提取。如袁晓燕采用直通蒸汽法提取紫苏叶挥发油,最后确定最佳提取条件是将未粉碎药材直接加入直通蒸汽装置中,提取时间3h,设置蒸汽压力为0.02 MPa[34]。直通蒸汽法的提取效率明显优于共水蒸馏法。

2.2.2超临界CO2萃取法

超临界CO2萃取法是利用超临界流体CO2为萃取介质提取液体或固体中某些有效成分的分离技术。于晶通过星点响应面法进行超临界CO2萃取紫苏废弃物中挥发油,确定的最佳工艺为是佳萃取压力26 MPa,萃取温度56℃,萃取时间为77 min,在此条件下,紫苏废弃物中挥发油提取率可达6.718%[35]。

2.2.3动态逆流提取法

动态逆流提取的原理就是溶质从高浓度向低浓度渗透的过程,其浸出扩散力来源于液态提取溶剂和固态物料组织内有效成分的浓度差,浓度差越大,其扩散传质的动力越大,浸出速度越快,有效成分浸出速率越大[36]。喻世涛采用动态逆流法提取紫苏叶挥发油,GC-MS法共检测出17种成分,集中在后阶段出峰,主要是沸点相对较高的难挥发性成分[10]。

2.2.4微波萃取

微波萃取技术是一种新型的萃取技术,具有萃取效率高、节约溶剂、操作简单、重现性好、节能环保等诸多优点,因而近年来广泛应用于天然活性物质成分的提取[37]。林梦男采用微波辅助溶剂法提取紫苏叶中精油,最佳工艺是以环己烷为萃取剂,微波功率329W,微波时间80S,料液比1∶6(g∶mL),浸泡时间56 min,实际得率为1.783%[14]。

2.3紫苏蛋白质

目前植物蛋白的提取方法主要有水提法、碱溶酸沉法、有机溶剂提取法、膜分离法等,近年来,多种新的大分子提取技术也在蛋白质研究中试用。张志军对紫苏蛋白质的纤维素酶法提取工艺进行了研究,其提取最佳工艺是:pH5.0,反应时间50 min,反应温度55℃,纤维素酶质量分数2.0%;在最佳工艺条件下,紫苏饼粕蛋白提取率达38.2%,纯度达84.5%[38]。酶法可以很好地保持饼粕蛋白质的风味、色泽而且蛋白质提取率高,但是会造成醇溶剂的大量浪费,不适合大规模工业生产。石玮婷等采用微波辅助提取紫苏籽蛋白,最佳工艺条件是:pH10.0,固液比1∶10,微波时间8 min,微波功率200W,在此条件下紫苏粉粗蛋白提取率为25.85%,其蛋白含量为43.01%[39]。

2.4紫苏酚类物质

传统的迷迭香酸提取方法有热水浸提法和乙醇热回流提取法,常常在加热过程中导致某些药理活性成分发生结构改变而失活。董彦莉等人采用纤维素酶辅助提取紫苏中迷迭香酸,最佳提取条件为在不加NaCl条件下,纤维素酶添加量为2.0%,提取液的pH为4.0,提取温度为50℃,提取时间15 min。此法借助纤维素酶对植物细胞壁的分解作用,促进迷迭香酸从植物细胞内快速释放。徐春明等采用微波辅助提取紫苏中迷迭香酸,得出较优工艺条件为微波功率540W,处理时间4.5 min,料液比1∶33,迷迭香酸产率为2.55g/mg[40]。马耿鑫等采用超声波辅助法提取紫苏叶酚类物质,最佳提取条件是超声波输出功率300W,超声时间为50 min,乙醇体积分数40%,料液比1∶60,在此条件下,多酚提取得率为27.79 mg/g。

2.5紫苏类黄酮物质

类黄酮是根据相似相溶的原理从各类植物中提取、分离、纯化的,过程实质是类黄酮从植物内部向溶剂中转移的传递过程。应艳杰等应用神经网络优化紫苏叶黄酮微波提取工艺,结果表明,当微波功率480W,乙醇体积分数80%,固液比1∶25 (g∶mL),提取时间25 min时,黄酮提取率达6.2 mg/g[41]。李钰等人利用响应面法优化紫苏籽粕超声辅助提取原花青素工艺,最后的提取工艺为乙醇体积分数70%、浸提时间0.5h、浸提70℃、超声功率100W、料液比1∶15,在此条件下原花青素得率理论值为0.232%,实测值为0.229%[42]。

3紫苏在饮料中的应用

紫苏全珠均有很高的营养价值,它具有低糖、高纤维、高胡萝卜素、高矿质元素等。紫苏中含有多种生理活性成分,针对紫苏的这一特点,紫苏饮品如紫苏酒、紫苏茶、紫苏饮料等纷纷上市。

3.1非酒精性饮料

3.1.1功能饮料

管日新以新鲜紫苏叶经搅拌、打碎、酶解、酸浸、过滤、高压等处理获紫苏提取液,以此提取液配制饮料,并确定出最佳配方:紫苏液提取液10%、砂糖2.5%、安赛蜜0.15 mg/ mL、复合稳定剂0.1%和柠檬酸0.1%[43]。此紫苏保健饮料能明显降低剂组小鼠血清MDA水平(P<0.05),提高血清SOD酶活性(P<0.05)。可见此紫苏保健饮料具有抗氧化功能,可能具有延缓衰老的作用。诸永志以芦荟和紫苏叶为主要原料,研制出清香可口,风味独特,具有营养保健功能的新型纯天然复合饮料。此复合饮料的最佳配方是:芦荟原汁15%、紫苏叶提取汁5%、白砂糖10%、柠檬酸0.20%。稳定剂配方为0.06%CMC-Na加上0.06%琼脂;灭菌条件为121℃灭菌5 min[44]。

3.1.2乳饮料

吕长鑫等人研究紫苏乳饮料的制备,确定的最优工艺为:牛乳添加量30%,紫苏叶汁30%,蔗糖5%,蜂蜜2%,水32.12%的紫苏乳饮料,经(55±2)℃、(15±2)MPa下均质,95℃下杀菌5 min的工艺条件下,V(蔗糖酯)∶V(单硬脂甘油酯)=7∶3的复合乳化剂配比,总添加量为0.08%;复合稳定剂为0.35%的果胶,0.35%明胶和0.05%CMC-Na[45]。

3.1.3茶饮料

彭光前用茶叶作基料,紫苏叶为辅料,按m(茶叶)∶m(紫苏叶)=4∶1比例,用窨制或拼配的方法加工而成,窨制工艺流程即:紫苏鲜叶经日萎→转切→待窨茶坯(一层茶坯,一层紫苏叶)→窨制(3~5h)→混匀→低温慢烘(火温在60℃左右)。产品具有茶叶紫苏的营养保健功能,口感好,还有特殊的紫茶香[46]。付亮等研究紫苏绿茶复合饮料的工艺,得出:超声波辅助提取紫苏叶花色苷的最佳工艺为低频超声、紫苏叶粉碎粒度60目、料液比1∶20、温度60℃、时间40 min;饮料调配配方为紫苏提取液汁∶茶汁体积比=1∶2、白砂糖2%、蜂蜜0.05%、柠檬酸0.05%[47]。

3.2酒精性饮料

任文彬将浸泡的青梅酒基与紫苏红色素提取液进行勾兑调配制作紫苏梅酒,确定最佳调配条件为:含糖量35%、pH值为3、紫苏浸提液与青酶酒体积比1∶3,此时酒的感官评价最好[48]。任文彬研制了紫苏哈密瓜酒,果汁可溶性固形物含量为24%,pH值为4.5,加入20 mg/L Na2SO3,接入3%酿酒酵母菌液,在24℃发酵7d,最后得出的成品呈深红色,外观澄清透亮,风味独特[49]。

4结束语

紫苏在我国北方以供油为主,兼做药用,有西北与东北两个传统紫苏油用产区;南方以药用为主,兼做香料和食用。紫苏还可以用于药用、食用、油料、香料等方面,是一种经济价值很高的作物。目前,国内对紫苏的研究主要集中在技术、初加工技术、化学成分分析、药用途径及药用价值,以及利用现代科技对紫苏叶、紫苏籽功效成分的提取、分离、纯化等工艺的研究刚刚起步。以后我国应加紧对不同品种紫苏的有效成分组成及其在体内过程、药物代谢动力学、应力学的研究。

参考文献

[1]李锡文. 中国植物志[M]. 北京:科学技术出版社,1974,64(2):282-287.

[2]夏至,李贺敏,张红瑞,等. 紫苏及其变种的分子鉴定和亲缘关系研究,2013,44(8):1 027-1 032.

[3]周美玲,赵国琦,夏晨,等. 紫苏精油对小鼠血清免疫指标的影响[J]. 中国畜牧杂志,2014,50(11):62-64.

[4]李回. 紫苏农艺和品质性状的基因型差异以及栽培技术对产量与脂肪酸组分的影响[D]. 杭州:浙江大学,2015.

[5]薛山. 紫苏精油的研究新趋势[J]. 中国食品添加剂,2011(1):199-204.

[6]刘阳,王驰,陈伟梅,等. 紫苏籽与紫苏茎叶挥发油的提取及其成分分析[J]. 中国医院药学杂志,2014,34(22):1 897-1 902.

[7]王健,薛山,赵国华. 紫苏不同部位精油成分及体外抗氧化能力的比较研究[J]. 食品科学,2013,34(7):86-91.

[8]汪洪武,刘艳清,韦寿莲,等. 微波、超声波和水蒸汽蒸馏在紫苏籽挥发油分析中的对比研究[J]. 精细化工,2011,28(6):544-547,572.

[9]林梦南,苏平. 响应面法优化紫苏挥发油的水蒸汽提取工艺及其成分研究[J]. 中国食品学报,2012,12(3):52-60.

[10]喻世涛,熊国玺,程华,等. 不同提取方法对紫苏叶挥发性成分的影响[J]. 南京农业学报,2014,25(1):108-111.

[11]金建忠. 超临界CO2萃取紫苏叶挥发油及其成分分析[J]. 药物分析杂志,2011,31(5):826-830.

[12]胡彦,丁友芳,温春秀,等. 吹扫捕集GC-MS法测定紫苏不同变种叶片中挥发性成分[J]. 食品科学,2010,31(12):159-164.

[13]李雪. 紫苏挥发油的超声辅助提取工艺及化学成分研究[D]. 杭州:浙江大学 ,2011.

[14]林梦南. 紫苏芳香物质的提取、成分及其解热作用的研究[D]. 杭州:浙江大学,2012.

[15]LEE J E, SEONG J E, HONG S H, et al. Inhibitory effect of perilla oil on hepatic lipid accumulation in the aPOE knock-out mice fed high cholesterol diet [J]. Proceedings of the Nutrition Scciety, 2011, 70(4):142.

[16]DENG Y M, XIE Q M, ZHANG S J, etal. Anti-asthmatic effects of perilla seed oil in the guinea pig in uitro and in vivo [J]. Planta Medica, 2007,73(1):53-58.

[17]周晓晶,李可,范航,等. 不同变种及种源紫苏种子油脂脂肪酸组成及含量比较[J]. 北京林业大学学报,2015,37(1):98-106.

[18]王艳,杨玺文,张光翠. 不同植物生长调节剂对紫苏主要性状及脂肪酸组分的影响[J]. 西南大学学报:自然科学版,2014,36(11):88-92.

[19]陈琳,李荣,刘韬,等. 冷、热榨对紫苏油酸价及不饱和脂肪酸含量的影响[J]. 食品科学,2014,35(8):279-282.

[20]袁中厚,杨长友,郑小敏,等. 紫苏种子发育过程中脂肪酸组分变化研究[J]. 种子,2013,32(6):8-10.

[21]邹茜. 浅谈紫苏不同群居不同部位总黄酮含量的差异[J]. 当代医药论丛,2014,12(9):32-34.

[22]江安娜. 叶用紫苏农艺性状比较及不同生育期叶中主要药用成分的含量变化研究[D]. 武汉:华中农业大学,2012.

[23]蔡宁晨. 紫苏叶花色苷的提取分析及其功能的研究[D]. 杭州:浙江大学,2013.

[24]田海娟,刘晓莉. 紫苏蛋白质提取工艺优化[J]. 湖北农业科学,2013,52(12):3 951-3 953,3 956.

[25]王恒,高婷婷,谭勇,等. 紫苏叶中氨基酸及微量元素含量的测定[J]. 安徽农业科学,2013,41(1):88-89.

[26]石玮婷,李荣,姜子涛. 紫苏籽蛋白的提取及纯化研究[J]. 中国食品添加剂,2013(4):68-74.

[27]朱国君. 紫苏饼粕蛋白质的分离提取及其功能特性研究[D]. 重庆:西南大学,2008.

[28]MENG L, LOZANO Y, BOMBARDA L. Polyphenol extraction from eitht Perilla frutescens cultivas [J]. Comptes Rendus Chimie, 2008,12 (5): 602-611.

[29]彭维,刘丽,刘飞,等. 紫苏籽油超临界与亚临界萃取方法比较研究[J]. 食品工业,2014,35(8):22-26.

[30]胡颖,杨梅花,蒋纬,等. 超临界CO2结合夹带剂萃取紫苏籽油研究[J]. 中国油脂,2013,38(7):8-11.

[31]许万乐. 紫苏籽油的提取工艺及理化特性研究[D]. 太原:中北大学:2014.

[32]李林升. 紫苏油冷榨与充氮保护加工技术研究[J]. 粮油加工,2013(12):32-34.

[33]马娜. 紫苏籽油不同提取方法的比较研究[D]. 吉林:吉林农业大学,2012.

[34]袁晓燕,彭涛,董自亮. 直通蒸汽法提取紫苏叶挥发油工艺优化及评价[J]. 成都医学院学报,2014(3):295-301.

[35]LIU Xue-wu, LI Zhi-yi, CHEN Shu-hua, et al. Experimental and simulating study of supercritical CO2extraction of ginger essential oil [J]. Chinese Journal of Chemical Engineering, 2005 (4): 572-576.

[36]WANG Q E, MA S M, WANG X R. Development of multi-stage countercurrent extraction technology for the extraction of glycyrrhizic acid (GA) from licoricel glycyrrhiza uralensis Fisch [J]. Biochemical Engineering Journal, 2004(21) :285-292.

[37]SARAH A C, MARILYN Browne, SONJA A R,et al. Maternal caffeine intake during pregnancy and orofacial clefts [J]. Clinical and Molecular Teratology, 2009 (85):842-849.

[38]张志军,李晓鹏,李会珍,等. 紫苏饼粕蛋白酶法提取工艺研究[J]. 中国粮油学报,2013,28(2):77-79,109.

[39]石玮婷,李荣,姜子涛. 紫苏籽蛋白的提取及纯化研究[J]. 中国食品添加剂,2013(4):68-73.

[40]徐春明,李丹. 响应面法优化微波辅助提取紫苏中迷迭香酸[J]. 北京工商大学学报:自然科学版,2012,30(1):26-29.

[41]应艳杰,洪台,何佳杰,等. 神经网络优化紫苏叶黄酮微波提取及抗氧化活性比较研究[J]. 中国食品学报,2011,11(3):36-42.

[42]李钰,吴卫,苏华,等. 响应面法优化紫苏籽粕超声辅助提取原花青素工艺[J]. 食品科学,2014,35(4):50-54.

[43]管日新,李晓君,彭焕玉,等. 紫苏保健饮料的研制与抗氧化功能研究[J]. 食品科学,2009,30(1):268-270.

[44]诸永志,蒋宁. 悬浮型芦荟紫苏叶复合保健饮料的研究[J]. 食品科技,2005(12):25-60.

[45]吕长鑫,李萌萌,杨方威,等. 紫苏乳饮料的制备及稳定性研究[J]. 食品工业科技,2013,34(14):237-241.

[46]彭光前,栗本文. 紫苏茶工艺技术研究[J]. 茶叶通讯,2001(1):8-11.

[47]付亮,张光杰. 紫苏绿茶复合饮料的工艺研究[J]. 食品工业,2012,33(9):54-56.

[48]任文彬,白卫东,黄桂颖,等. 苏青梅配制果酒的研究[J]. 酿酒科技,2009,184(10):80-81,86.

[49]任文彬,汪薇,黄美玲. 紫苏哈密瓜酒的研制[J].中国酿造,2010,224(11):186-189.

Progress ofPerillafunctional composition and its beverage development

ZHAO Xiu-ling*, FAN Dao-chun

(School of Life and EnvironmentSciences,Huangshan University, Huangshan 245021, China)

ABSTRACTThe recent progress of Perilla functional composition, innovation extraction technology and Perilla beverage development were reviewed. The paper is focused on functioned components and extraction. It is hope that the research can provide the basic information for the further research of food and medical function of Perilla.

Key wordsPerilla; functioned component;extraction;beverage industry

收稿日期:2015-07-07,改回日期:2015-09-15

基金项目:安徽省大学生创新创业计划项目(AH2014103753122);2013年黄山学院校级科研项目(编号:2013xkj002);2015年度安徽省教育厅高校自然科学一般研究项目(KJHS2015B03)

DOI:10.13995/j.cnki.11-1802/ts.201603046

第一作者:硕士,讲师(本文通讯作者,E-mail:zhaoxiuling@hsu.edu.cn)。