民国报刊视野中《骆驼祥子》的阅读与传播

2016-05-05鲁毅

鲁毅

(济南大学文学院,山东济南250022)

民国报刊视野中《骆驼祥子》的阅读与传播

鲁毅

(济南大学文学院,山东济南250022)

[摘要]透过民国时期的报刊,可以大致寻觅出《骆驼祥子》的阅读与接受史轨迹,及其文学经典性的构建情况。在《骆驼祥子》的诞生期,囿于抗战背景,未能产生广泛的社会影响,其经典性的构建仅限于文学名家在艺术层面的肯定。随着《骆驼祥子》跨文化传播的发生,其域外阅读与接受产生了积极的文化意义,深层影响了国内大众对《骆驼祥子》的接受与经典重塑,然而在文人圈内却出现了批评的声音,在一定程度上对其经典性构成了消解。

[关键词]民国时期;报刊;《骆驼祥子》;阅读;传播

1 缘起

《骆驼祥子》是老舍先生的代表作,最初于1936年9月在《宇宙风》第25期开始连载,至1937 年10月第48期载完,1939年3月由人间书屋最先出版单行本,随后又由上海晨光出版公司、重庆文化生活出版社出版,至1949年2月,总共印行了16版。从民国以来《骆驼祥子》的畅销与受关注程度来看,无论是作为中国现代文学史上的经典作品,还是奠定老舍现代作家地位的力作,它都当之无愧,这已经成为了中国现代文学史的常识与定论。那么这种经典化过程是怎样展开的?民国时期,即《骆驼祥子》诞生及产生最初反响的30—40年代,在经典化历程中究竟占有怎样的位置?亦或者说如何参与了小说的经典化建构?本文试从阅读史的角度,探讨民国时期大众对《骆驼祥子》的阅读、传播与文本经典建构之间的关联。基于民国时期读者对《骆驼祥子》的阅读评论及其传播主要出现于报刊中,且作为一个“公共领域”具有独特的文化传播价值,故本文将其放置在报刊的视域中进行考察。

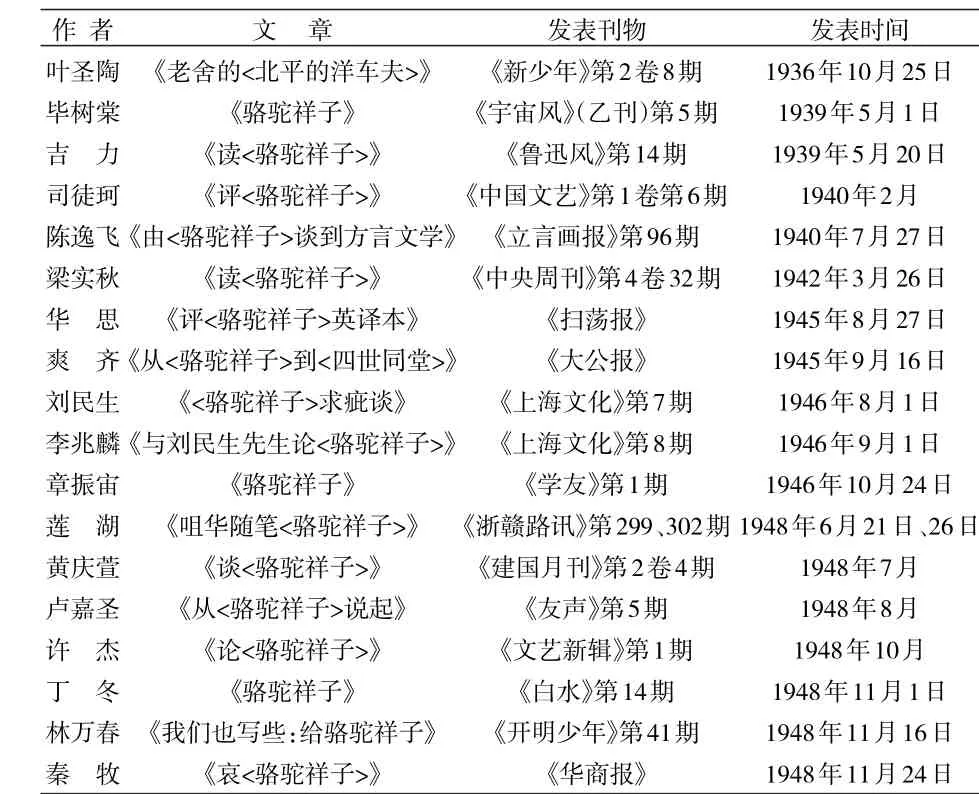

对于报刊视野中《骆驼祥子》的阅读史研究来讲,主要依据有关《骆驼祥子》的评论文章及书籍广告,其中以前者为重。从学界现有的研究成果来看,有些已经涉及到这类评论文章的搜集与研究,如曾广灿编著的《老舍研究纵览(1929-1986)》中提及7篇;史承钧、宋永毅的论文《老舍研究的历史回顾(1928-1976)》(《中国现代文学研究丛刊》1988年第4期)中提及7篇;陈思广的论文《在生成与转向间——1936~1966年<骆驼祥子>的接受研究》(《学术论坛》2011年第10期)中提到“自1936年10月25日圣陶在《新少年》第2卷第8期发表第一篇接受文章《老舍的<北平的洋车夫>》,至1948年11 月24日秦牧在《华商报》上发表《哀<骆驼祥子>》,1936年~1948年间共有14篇文章及两部论著对老舍的这部‘重头戏’(不含预告、广告及消息)进行了评介”。据笔者搜集与统计,在民国报刊上发表的评论文章达到了18篇①,为了研究方便,现整理如表1:

表1 民国报刊评论文章

可以说,呈现在国内报刊视野中的这18篇评论文章构成了民国时期《骆驼祥子》的主要接受史,并参与了其文学经典的构建。那么从阅读史与传播史的角度来看,《骆驼祥子》的经典化在当时是如何发生的呢?

2 《骆驼祥子》的早期阅读与传播

纵观18位作者的评论,从1936年《骆驼祥子》连载期间出现至建国前夕,跨越十余年的时间,并以抗战结束后居多。在抗战结束前,除了《骆驼祥子》的广告宣传外,主要就是叶圣陶、梁实秋、毕树棠、吉力、司徒珂、陈逸飞等人的评论,这些早期的评论者是如何阅读接受文本的?这种阅读与《骆驼祥子》的经典化存在何种关联?

首先,这些早期评论者在阅读时都充分调动了自身阅读背景中的前置文化构成,即将《骆驼祥子》放置在作家的创作史中进行阅读,如梁实秋将《骆驼祥子》与老舍之前的小说《二马》《老张的哲学》进行对比,认为“他早已超出了竞尚幽默的那一时期的风尚,他不专在字句上下功夫,他在另一方向上找到发展的可能了”[1],具体而言,梁谈到了自己的阅读感受:“老舍先生的早年作品,如《二马》《老张的哲学》,如果有缺点的话,最大的一点是应在文字方面给了读者甚大的愉快,而内中的人物描写反倒没有给读者留下多大的印象”;毕树棠也将《骆驼祥子》与作者阅读过的《牛天赐传》《月牙儿》作比较,认为“故事写得更真实了,性格表现得较复杂了。……依然是作者过去独造的风格,然而越发老练了”[2],“孤岛”读者吉力认为“从早期作品的《赵子曰》《老张的哲学》,直到《牛天赐传》和《骆驼祥子》,他的文笔总是那么爽快”[3]。此外,陈逸飞尽管是从方言文学的角度阅读《骆驼祥子》,但依然引入作者反复阅读过的《二马》《赵子曰》《老张的哲学》《小坡的生日》《牛天赐传》等作品进行对照,认为“虽然写下层社会有些地方不很透澈,但是对于用语方面更透着老练了,我们真不能屈着说心说‘这篇作品又失败了’”[4]。由此看出,读者对于《骆驼祥子》的阅读与接受是与老舍的创作史紧密联系在一起的,并呈现出对老舍创作的持续性关注。从读者反复提及的《牛天赐传》《二马》《老张的哲学》来看,老舍之前的创作就已经使其获得了较多的赞誉而名声大噪,这些都构成了无形的文化资本,积极地参与进《骆驼祥子》的阅读与接受中,有助于小说本身经典性的生成。

其次,早期评论者们对于《骆驼祥子》的阅读与接受主要是在艺术层面上对其作出肯定,如叶圣陶对《骆驼祥子》的艺术风格进行总结:“从尽量利用口头语言这一点上显示出来”,“又从幽默的趣味显示出来”[5],这两个方面成为了评论者与阅读者的共识,毕树棠形象地概括为:“故事是北平的背景,自然正合适用北平话,而且是下层社会的土语,有的显着粗鲁,实在正是写真,也就是巧,美”[2]。梁实秋在此基础上又进了一步,认为“他融合了不少的欧化的句法,于是于干净利落之外,又加上了饱满细腻”[1]。此外,认为《骆驼祥子》艺术的成功之处还在于“人性的描写”,梁实秋将其放在同时代的小说创作,甚至世界文学的背景中进行考察,认为“近年来的新小说,大部分还是犯这个毛病,故事的范围往往很大,而结果是大题小作,轻描淡写的从表面上滑过,不能深入”[1],所以“《骆驼祥子》指示出了一个正确的写作方法”[1]。从梁实秋的评价到“不仅是作者以前所未有,亦中国现代小说中所罕见”[2],再到“在他以前没有如此成功的人,在他以后我们还没发现着第二者”[6],再诸如“在中国文坛上舍老舍先生无第二人”[3]等评价可以看出,早期的文学评论者都在试图为《骆驼祥子》的经典化作出努力,他们频繁地使用“成熟”、“老练”等语汇概括这部作品,不断地向阅读受众传达由名家认定的经典及其内涵,但这也仅仅限于《骆驼祥子》的艺术层面。

从早期报刊视野中《骆驼祥子》的阅读与接受来看,尽管存在构建其文学经典的努力与尝试,但这种经典建构更多地源自文学名家,从一般公众的阅读史来看,尚未能产生广泛的社会影响力。1934年老舍被山东大学聘任时虽介绍为“现代文坛知名的舒舍予(老舍)先生”[7],但是同年报刊中的诸多新闻细节并不能完全支持这种提法,如“以老舍署名作小说之舒舍予,现居济南,颇勤于写作,盖分其舒姓为二”[8]。这种信息的表述与传达,无论如何都不能与抗战结束之后老舍的知名度同日而语。由此可见,《骆驼祥子》早期的阅读与传播并未在真正意义上构建起文学的经典。

3 《骆驼祥子》的跨文化阅读与传播

抗战结束前,作为长篇“巨著”的《骆驼祥子》尽管被叶圣陶、梁实秋等名家给予了高度评价,也为不少阅读受众所提及,但评论界的声音相对一致,并未形成争鸣之势。究其原因,一方面,《骆驼祥子》故事本身并不涉及社会热点话题——抗战,所以在一定程度上限制了《骆驼祥子》的受众阅读;另一方面,由于处在抗战期间,《骆驼祥子》的发行、传播也受到影响,老舍曾在《我怎样写<骆驼祥子>》中谈到:

《祥子》的运气不很好:在《宇宙风》上登刊多一半就遇上了“七七”抗战。《宇宙风》何时在沪停刊,我不知道;所以我也不知道《祥子》的全部登完过没有。后来,《宇宙风》社迁到广州,首先把《祥子》印成单行本。可是,据说刚刚印好,广州就沦陷了,《祥子》便落在敌人的手中。《宇宙风》又迁到桂林,《祥子》也又得到出版机会,但因邮递不便,在渝蓉各地就很少见到它。后来,文化生活出版社把纸型买过来,它才在大后方稍稍活动开来[9]。

从老舍提供的细节来看,《骆驼祥子》真正产生广泛的阅读受众至少要在文化生活出版社出版之后,即1946年1月。由此亦可看出,在抗战结束前,就《骆驼祥子》的受众阅读而言,它并非一部畅销小说,也没有产生广泛的社会影响力,更谈不上作为文学史的经典之作。

然而抗战结束后,《骆驼祥子》开始受到关注,成为社会热议话题,报刊视野中的评论文章远远超过了之前。究其原因,有两个文化事件直接促成了《骆驼祥子》的广泛传播,同时成为公众阅读《骆驼祥子》的文化背景,被反复提及:第一,是《骆驼祥子》被Evan King译成英文,1945年夏在美国出版,传诵一时,“在出版后的两星期内,即销去五万本”[10],而且“‘每月新书推荐会’选定为1945年8月份的最佳文艺书籍”;第二,美国太平洋公司以两万五千元美金收买《骆驼祥子》的电影出版权,好莱坞著名华人摄影师黄宗霑亲自担任导演。这两个文化事件都属于《骆驼祥子》的跨文化传播,并且频繁地出现在民国报刊的新闻报道中,成为社会热点话题,它们使得《骆驼祥子》被西方公众所接纳,并进一步拓展了《骆驼祥子》在国内的社会影响力,成为家喻户晓的名著,当之无愧地成为了老舍的代表作。那么这种跨文化传播的发生是如何对《骆驼祥子》的经典化产生影响的呢?

在《骆驼祥子》诞生早期,阅读群体将其解读为“劳动阶级者的一段生活惨史”[2],“被一般遗忘在社会角落里的人物”[3],并进一步将小说的主题阐发为“恶劣的社会不容好人”[11],在当时的抗战背景中,这种题材或许与时代产生了不小的距离。随着《骆驼祥子》在美国走红,其主题被国外读者做了新的读解,如美国新闻处前总编华思在《评<骆驼祥子>英译本》中认为:“在本书的朴素风格中,一个好人的形象不朽的雕塑出来了,一个伟大的民族和一个伟大城市的心灵被描绘出来了,一个阶级的悲剧,忍受长期痛苦的勇敢被表现出来了,一个动荡变乱的国家的狼狈之况也被具体而微的表现出来了”[12]。这种阐释与最初《骆驼祥子》在国内的传播,以及老舍自己的解读形成了较大的差异,既不是将祥子看作“个人主义的末路鬼”,也没有将其看作“被社会遗忘在角落的人群中,永远会有这样悲剧的存在”[3],“非斗争不可,斗争也许失败,失败得值得”[2],而是将其看作“一个好人,是一个不可毁灭的灵魂,使他能够经受起残酷生活,最后使他能够活下来的,也正是那种不为毁灭的精神和谦和善良的德性”[12]。这种悖离作者创作本意的阐释固然存在跨语际翻译的文化差异,同时也在于Evan King在翻译过程中的随意删改,“有许多地方,似乎尚见英译者未能完全了解原作,因而颇有文不对题处”[10]。那么这种阐释是否有利于《骆驼祥子》的经典建构?在当时的世界文化背景中有何特殊的意义呢?

《骆驼祥子》的西方话语阐释尽管是对原作的一种误读,但是在抗战背景下却有积极的文化意义。抗战前,西方人对于中国的文化认知与想象大致停留在“一个落后的民族”[13],“头上的一条猪尾巴,女人的小脚,和吃老鼠肉,……要不,也就是把人当马骑的人力车等一类文化”,总而言之,就是“中国穷”、“中国乱”。然而世界大战的发生却间接造就了好莱坞中国题材的电影热,以及《骆驼祥子》等富有中国特色小说的畅销,据不完全统计,《骆驼祥子》在美国销售超过四千万册,“在美国的读者至少有四万人以上”[14],满足了西方受众对于中国的想象。为什么在这个时候西方急切地想了解中国呢?这是因为“这次抗战中国实在是占了最重要的一页”[15],因而《骆驼祥子》的译介与电影改编,便具有了塑造与宣传战时中国形象的重要意义,华思在推介《<骆驼祥子>的英译本》也言及:“在中国晦暗惨淡的今天关于这个不幸的国家的一切文章,不论是政治论文或是小说,首先应从下一点来衡量,看它对于美国对中国的国情的了解,有什么贡献”[12]。从这个特殊的背景来看,《骆驼祥子》的跨文化传播提供了一个西方认识中国的窗口,尽管小说本身与抗战无关,却塑造了积极正面的中国形象,从而在文化传播意义上具备了经典的价值与地位。

此外,与《骆驼祥子》的跨文化传播及其所构建的世界文学经典相比照,国内的评论界及大众阅读却呈现出多元化的声音。第一,就大众阅读者而言,在抗战结束后,随着《骆驼祥子》的电影改编热,它成为家喻户晓的名作,按照佛克马和蚁布思关于“经典”的界定,即“经常被提及的作家作品”[16]来看,《骆驼祥子》已然成为文学经典,但是这种经典的获得并非借助于文学本体因素,以及读者与文本的交流碰撞,而是借助于《骆驼祥子》的跨文化传播,并被统摄进一种大众文化的阐释范畴,如从当时报刊中的新闻宣传来看,诸如好莱坞摄影师筹排《骆驼祥子》,“采用中国故事剧作,用中国背景,演员也全部用中国人,只不过对话是英语,片子也在中国开拍”[14],“《骆驼祥子》主角谁能当选?”[17]等成为大众关心的话题。第二,就文学评论界来看,《骆驼祥子》的跨文化传播使得批评的声音开始产生,这些评论的存在甚而在一定程度上消解了《骆驼祥子》的经典地位,其中的代表有许杰的《论<骆驼祥子>》与秦牧的《哀<骆驼祥子>》。许杰与秦牧的文章都提到了《骆驼祥子》在美国的轰动,以及被好莱坞翻拍成电影等事件,透过这种表层,两人都深刻地透析了隐含其中的文化霸权主义,以及“审丑”的心理机制,从这一角度审视《骆驼祥子》的跨文化传播,则必然不会给予太高的评价,因为西方的“高鼻子”们感兴趣的只是“拖着东洋车子狂奔的飞毛腿生活”[18]。由此,秦牧认为在反映现代中国的面貌时,《骆驼祥子》不如“《阿Q正传》《日出》《生死场》,以至茅盾、巴金、赵树理等人的著作”[18],许杰亦认为在《骆驼祥子》中,“中国社会的前途,中国近代的社会变革运动,也没有被肯定着究竟有什么前途。人力车夫的绝望的生活,掩盖了一切,中国的新生运动的潜力反是被漠视被歪曲了,而代之而取得决定性的地位的,却是有意无意的性生活的强调的描写”[13]。这恰恰是“高鼻子”们的“生意眼”、“大腿钱”。

4 结语

综上所述,透过民国时期的报刊可以大致寻觅出《骆驼祥子》的阅读史与接受史轨迹,以及相应的文学经典的构建情况。在《骆驼祥子》的诞生期,囿于抗战背景,其传播的广度受到一定的限制,局限于小部分受众,未能产生广泛的社会影响力,其文学经典的构建仅限于文学名家在其艺术层面的肯定。随着《骆驼祥子》跨文化传播的发生,在特定的抗战背景中,其域外阅读与接受产生了积极的文化意义,这深层地影响了国内大众对《骆驼祥子》的接受与经典重塑,然而在文人圈内却出现了以文化霸权的视角审视这种跨语际传播的批评声音,在一定程度上消解了《骆驼祥子》的经典性。总体看来,民国时期《骆驼祥子》的经典建构主要依赖于非文学因素,其经典构建的文学因素还有待于建国后,乃至新时期的大众阅读与接受。

注释:

①巴人(王任叔)在1940年出版的《文学读本》一书中谈及《骆驼祥子》、周作人于1942年9月为《骆驼祥子》的日译本(竹中伸译)写过短序,这些因不属于报刊范畴,故未计入。

参考文献:

[1]梁实秋.读《骆驼祥子》[J].中央周刊,1942(32):20.

[2]毕树棠.骆驼祥子[J].宇宙风(乙刊),1939(5):228-230.

[3]吉力.读《骆驼祥子》[J].鲁迅风,1939(14):184.

[4]陈逸飞.由《骆驼祥子》谈到方言文学[J].立言画报,1940(96):15.

[5]圣陶.老舍的《北平的洋车夫》[J].新少年,1936(8):50-54.

[6]司徒珂.评《骆驼祥子》[J].中国文艺,1940(6):20.

[7]甘海岚.老舍年谱[M].北京:书目文献出版社,1989:52.

[8]丁哗.文坛逸话:同名同姓之舒舍予[J].大众画报,1934(3):20.

[9]老舍.我怎样写《骆驼祥子》[J].青年知识,1945(5):10.

[10]铮.《骆驼祥子》的英译[J].文章,1946(3):81.

[11]《骆驼祥子》广告[J].宇宙风(乙刊),1939(5):230.

[12]华思.评《骆驼祥子》英译本[N].扫荡报,1945-08-27(8).

[13]许杰.论《骆驼祥子》[J].文艺新辑,1948(1):35-54.

[14]黄宗霑·返国拍电影[J].影音,1948(7):176.

[15]到电影发源地美国去!美太平洋影片公司筹备开拍《骆驼祥子》[J].戏世界,1948(374):10.

[16]佛克马,蚁布思.文学研究与文化参与[M].北京:北京大学出版社,1996:51.

[17]《骆驼祥子》主角谁能当选[J].青春电影,1948(7):18.

[18]秦牧.哀《骆驼祥子》[N].华商报,1948-11-24(4).

[责任编辑:余义兵]

Reading and Communication of Camel Xiangzi in the Context of Newspapers and Periodicals of the Republic of China

Lu Yi

(College of Arts,Shandong University,Jinan Shandong 250022)

Abstract:Reading and accepting history and the construction of literary classics of Camel Xiangzi can be traced through the newspapers and magazines in the Republic of China.During the initial publication,Camel Xiangzi fails to exert social influence in the context of Anti-Japanese.With the cross culture communication of Camel Xiangzi,the reading abroad produce positive culture significance,which deeply influences its acceptance and classic reconstruction.But the criticism in literati circle dissolves its classic reconstruction to some degree.

Key Words:Periodofthe Republicof China;Newspapersand Perodicals; Camel Xiangzi;Reading;Communication

作者简介:鲁毅(1983-),男,山东淄博人,济南大学文学院讲师,文学博士,主要从事现当代文学研究。

收稿日期:2015-12-26

DOI:10.13420/j.cnki.jczu.2016.01.002

[中图分类号]I206

[文献标识码]A

[文章编号]1674-1102(2016)01-0010-04