基于工作价值感的就业稳定性预测模型建构*——以苏州地区新生代青年工人为样本

2016-05-04邵爱国

邵爱国

(苏州科技大学 教育与公共管理学院,江苏 苏州 215009)

基于工作价值感的就业稳定性预测模型建构*

——以苏州地区新生代青年工人为样本

邵爱国

(苏州科技大学 教育与公共管理学院,江苏 苏州 215009)

摘要:编制《工作价值感量表》,并以苏州地区新生代青年工人为样本,积极探索工作价值感与就业稳定性之间的关系,建构基于工作价值感的就业稳定性预测模型。研究表明:工作价值感的大小及特征,对员工就业稳定性的高低有着较为深刻及复杂的影响。实践中要提高就业稳定性,可着力于提高员工的工作价值感,只有令员工感觉到工作“很有价值”或“价值很高”,才能做出稳定就业的行为决策。

关键词:工作价值感;就业稳定性;离职率;价值原则

引言

员工就业稳定性问题日益成为各类企业关注的问题。[1]在西方国家成熟的劳动力市场中,就业稳定性问题的重要性堪比失业问题。[2]目前,在各类就业人群中,新生代青年工人的就业稳定性问题尤为突出,主要表现为新生代青年工人的主动离职率过高,导致就业稳定性过低。就业稳定性过低不仅关乎个人的就业质量,还导致或恶化企业“用工短缺”问题,影响到企业和区域经济的可持续发展。因此,积极探索员工就业稳定性的影响因素及其作用机制,并努力寻求增进就业稳定性的对策,在主动性离职率高企不下、“用工短缺”现象普遍存在的当下就显得额外重要。就“主动性离职的原因”进行深入探索时,常常会得到离职员工这样的反馈——之所以离职,是因为“觉得这份工作不好,不值得干下去”,或是因为“找到了一份更好的工作”。而在这两个看似寻常的解释中,却隐含着一个重要的推断:员工在“离职还是留下”的就业决策过程中,存在着针对当前工作“价值高低”的判断。员工离职是因为不能从这份工作中获得有价值的感受,即缺乏工作价值感。

值得探索的是,员工的工作价值感该如何评估?新生代青年工人对当前工作的价值感知水平是多少?工作价值感知可否用来预测员工的就业稳定性?能否基于工作价值感建构一个预测模型?相比最易被关注的薪资收入指标,工作价值感的预测效力如何?以上这些均是本研究拟关注的问题。

研究方法

1.研究对象

本研究以苏州地区制造型企业的新生代青年工人*本研究中的新生代青年工人特指1980年及以后出生的青年工人。为研究对象。此次调查针对这一群体共发放问卷1 000份,回收有效问卷763份。

这763名新生代青年工人的基本情况为:(1)性别方面,男性349人,占总数的45.7%,女性414人,占总数的54.3%;(2)婚姻状况方面,未婚的有519人,占总数的68.0%,已婚的244人,占总数的32.0%;(3)学历方面,初中及以下的有130人,占总数的17.0%,中专、技校、职高或高中的592人,占总数的77.6%,大专及以上的41人,占总数的5.4%;(4)职务方面,普通操作工734人,占总数的96.2%,班组长29人,占总数的3.8%;(5)出生年份方面,最大的1980年出生,最小的1996年出生,其中,80年代出生的有369人,占总数的48.4%,90年代出生的394人,占总数的51.6%。

2.研究工具

本研究采用的是问卷调查法,主要使用了两个量表。一是我国台湾学者吴铁雄编制的《工作价值观量表》。[3]该量表包括七个分量表:(1)个人自我成长取向分量表;(2)自我实现取向分量表;(3)尊严取向分量表;(4)社会互动取向分量表;(5)组织安全与经济取向分量表;(6)安定与免于焦虑取向分量表;(7)休闲健康与交通取向分量表。每个分量表包含7道题目,合计49道题。每道题都会陈述工作上的某一个特征,如“能不断获得新知识和技术”,然后要求报告该陈述对于其从事一份工作时的重要程度。评估方式采用了Likert六点计分法:1表示不重要;2表示稍微重要;3表示有些重要;4表示普通重要;5表示相当重要;6表示非常重要。由于本研究重点关注的是被试对当前工作的价值感知,因此要求被试评估的不再是该项特征的重要性,而是依据被试的实际情况,评估当前工作是否具有该项特征所描述的那般有价值。评估方式依然采用了Likert六点计分法:1表示很不同意;2表示较不同意;3表示有点不同意;4表示基本同意;5表示比较同意;6表示完全同意。越是同意该题项所描述的内容,越说明当前工作在这方面具有较大的价值感。通过修订,《工作价值观量表》转换成了《工作价值感量表》。对该量表进行α系数检验,总体α系数为0.966,这说明《工作价值感量表》具有较高的内部一致性,即具有较高水平的信度。

二是离职意向量表。参考了莫布利(Mobley)等人编制、经由我国台湾学者黄开义翻译修订的离职意向量表[4],本研究编制了一个包括5个题目的量表。每个题目均采用了Likert五点计分法,以五个题目的平均分来表征一个人离职意向的强弱程度。分值越大,离职意向就越高;反之,离职意向就越低。离职意向越低的人,其就业稳定性就越强。本研究中该量表的总体α系数为0.845,这说明该量表具有较高水平的信度。

此外,鉴于薪资收入水平及结余收入对离职意向的影响较大,为增加预测模型的预测效果,本研究增加了期望月薪、实际月薪(到手工资)、期望年结余收入和实际年结余收入四个问题的调查。

结果

1.新生代青年工人的离职意向水平及其在性别上的差异性比较

如表1所示,总体来看,本次调查的新生代青年工人的离职意向水平的平均值为3.419 4,明显高于理论均分3(t=15.184,df=762,p=0.000)。这说明相对“就业稳定”这一极,新生代青年工人更趋向于“离职”这一极。而性别差异性比较结果显示,男女两性新生代青年工人的离职意向不存在显著性的差异(t=-1.741,df=705.135,p=0.082)。

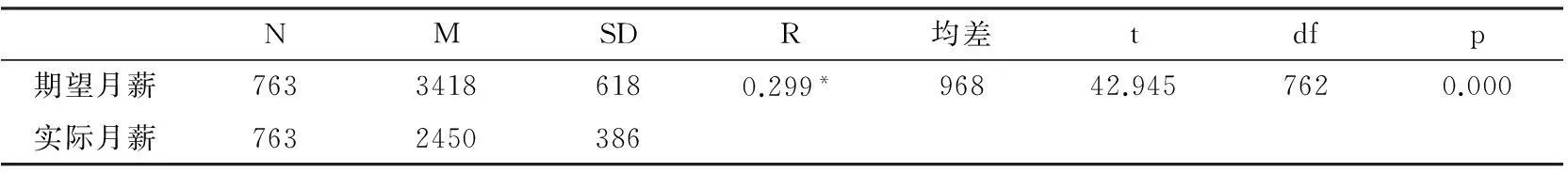

2.新生代青年工人的期望月薪、实际月薪及差异比较

从表2可以发现,新生代青年工人的期望月薪平均值为3 418元,而实际月薪的平均值则为2 450元,均差为968元,两者之间存在显著差异(t=42.945,df=762,p=0.000)。

表1 新生代青年工人的离职意向水平及其在性别上的差异性比较

a.此处为女性员工与男性员工在离职意向水平上的独立样本t检验;

b.此处为总体员工的离职意向水平与以理论均分3为比较值的单样本t检验。

3.新生代青年工人的期望年结余收入、实际年结余收入及差异比较

如表3所示,新生代青年工人的期望年结余收入平均为19 865元,而实际年结余收入为8 589元,均差为11 276元,两者之间存在显著差异(t=26.036,df=762,p=0.000)。

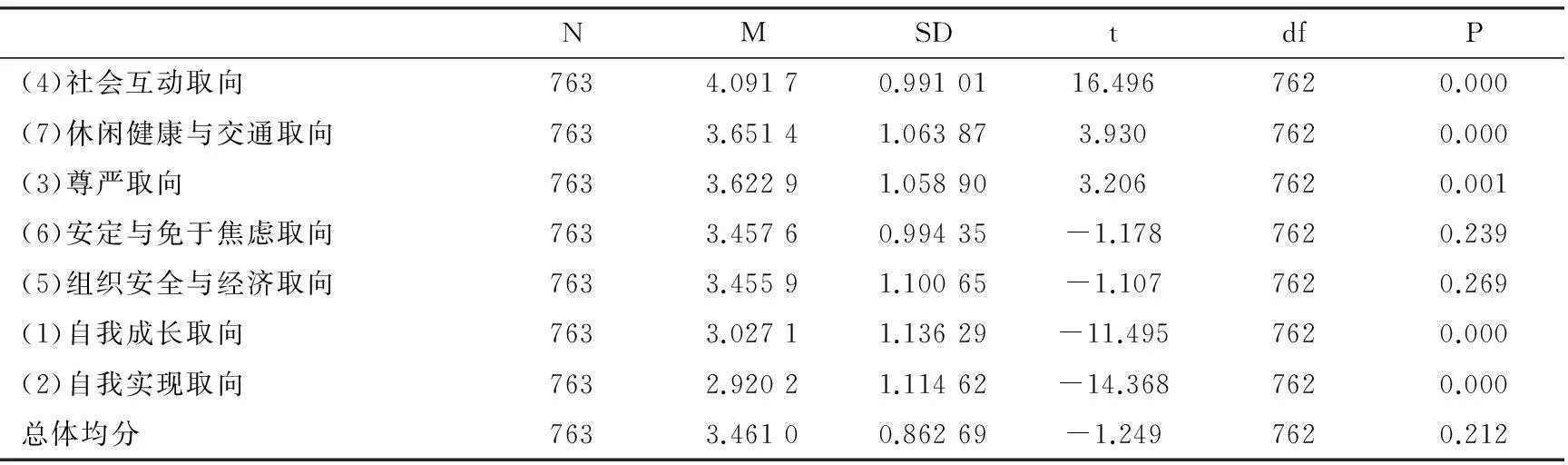

4.新生代青年工人的工作价值感分析

本研究分析了新生代青年工人工作价值感总体得分及7个分量表的得分。如表4所示,新生代青年工人对当前工作价值感的总体评价平均分为3.461 0,与理论均分3.5相比,没有显著性差异(t=-1.249,df=762,p=0.212)。

7个分量表的得分中,“社会互动取向”最高,平均值为4.091 7;其次是“休闲健康与交通取向”,平均值为3.651 4;再次是“尊严取向”,平均值为3.622 9。这三个分量表的平均得分都显著高于理论均分(3.5)。而得分最低的是“自我实现取向”,平均值为2.920 2;其次是“自我成长取向”,平均值为3.027 1;再次是“组织安全与经济取向”,平均值为3.455 9;而“安定与免于焦虑取向”分量表的平均得分位居第四。其中,“自我实现取向”和“自我成长取向”分量表的平均得分显著低于理论均分(3.5)。

5.预测模型的建构

表2 新生代青年工人的期望薪资、实际薪资及二者之间的差异比较

表3 新生代青年工人的期望年结余收入、实际年结余收入及二者之间的差异比较

表4 新生代青年工人的工作价值感(检测值=3.5)

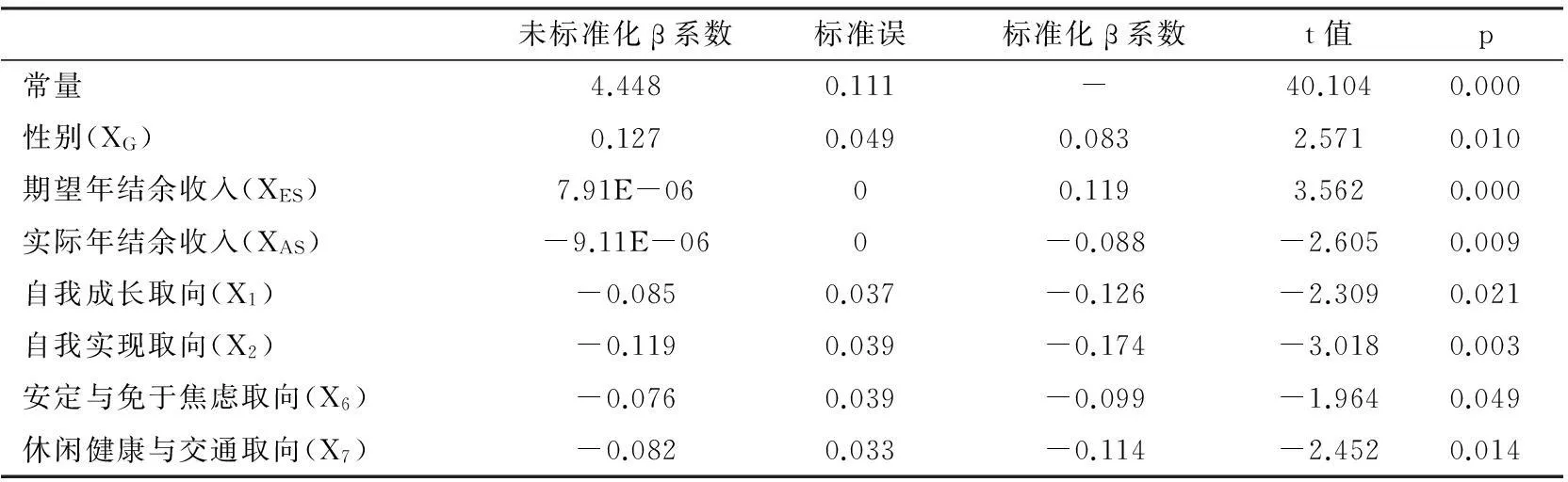

本研究以离职意向水平(Y)为因变量,以性别、7个工作价值感分量表得分、期望月薪、实际月薪、期望年结余收入、实际年结余收入为自变量进行多元线性逐步回归分析。最终纳入回归方程式的变量有:性别(XG);期望年结余收入(XES);实际年结余收入(XAS);工作价值感分量表的“自我成长取向”得分(X1)、“自我实现取向”得分(X2)、“安定与免于焦虑取向”得分(X6)以及“休闲健康与交通取向”得分(X7)。形成的标准化回归方程式为:

该方程式的决定系数(R2)为0.233,回归模型的F值为32.718,p值为0.000,这说明该方程式具有统计学意义。根据标准化β系数绝对值的大小,可以确定各自变量(x)对因变量(y)的影响程度。由表5可知,“自我实现取向”分量表的影响程度最大(β系数为-0.174);其次是“自我成长取向”得分(β系数为-0.126);再次是“期望年结余收入”的得分(β系数为0.119);第四是“休闲健康与交通取向”的得分(β系数为-0.114);第五是“安定与免于焦虑取向”的得分(β系数为-0.099);第六是“实际年结余收入”的值(β系数为-0.088),最小值是“性别”( β系数为0.083)。其中,“性别”变量、“期望年结余收入” 的β系数为正值;其余自变量的β系数为负数。这意味着性别为1(1=男,0=女)时,“期望年结余收入”越大,离职意向的值越大,就业稳定性就越低;反之,“实际年结余收入”越大,在“自我实现取向”“自我成长取向”“休闲健康与交通取向”“安定与免于焦虑取向”四个方面的价值感越大,离职意向就越小,就业稳定性也就越大。

表5 离职意向的回归模型

总结与建议

第一,新生代青年工人的工作价值感较低,特别是在“自我实现”“自我成长”以及“组织安全与经济”这三个方面,最缺乏价值感。

数据显示,新生代青年工人对当前工作价值感的均值为3.461 0,略低于理论均分(3.5)。尽管在统计学意义上二者并不存在显著差异,但这些数据低于理论均分,其本身也就说明了新生代青年工人对当前工作缺乏充分的价值感受。在新生代青年工人的认识中,这份工作几乎没有价值,“犹如鸡肋,食之无味,弃之可惜”,不能从中获得充足的“自我实现”“自我成长”以及“组织安全与经济”方面的价值。

第二,薪资收入的高与低对就业稳定性的影响不显著,相对而言,期望年结余收入和实际年结余收入的大小对员工就业稳定性的影响更为显著。

本研究有两个“年结余收入”指标:一是期望值(即期望年结余收入),一是实际值(实际年结余收入)。值得注意的是,期望年结余收入越高,就业稳定性越低;反之,实际年结余收入越高,就业稳定性就越高。

从促进就业稳定性的角度,这一结论至少带来两个启示:一是应努力将员工对年结余收入的期望值控制在一个合理的水平。在实际年结余收入固定的情况下,年结余期望收入越高,两者之间的落差就越大,而落差越大,就越有可能诱发员工的失望情绪。强烈的失望情绪,很有可能会降低员工在该岗位持续就业的意愿,导致员工的就业稳定性降低。二是要竭力提高员工的实际年结余收入。在期望年结余收入固定的情况下,实际年结余收入越大,两者之间的落差也就越小,而落差越小,就越不易诱发员工的失望情绪,并由此可增加员工的就业稳定性。因此,努力提高年结余收入也是促进就业稳定可依赖的路径。而提高实际年结余收入则有两个努力方向:一是提高员工的收入水平,二是努力降低员工的生活支出。

第三,利用“自我实现”“自我成长”“休闲健康与交通”“安定与免于焦虑”4个分量表得分,可帮助预测就业稳定性。

在7个价值感分量表中,“自我实现”“自我成长”“休闲健康与交通”以及“安定与免于焦虑”4个分量表被纳入到就业稳定性的预测模型中。事实上,每个价值感分量表的得分都代表着一类需求被满足的程度。换言之,该类需求被满足的程度越高,所获得的价值感受就越高,员工的就业稳定性也就越高。基于此,在实践中应重点关注这四类需求的满足:

一是自我实现方面的需求。涉及的具体内容有:充分发挥每个员工的专长;帮助员工努力实现自身的人生理想;帮助员工一步一步实现个人抱负;帮助员工提高自身的生活质量;帮助员工生活得更加多姿多彩;创造平台让员工为社会做些有意义的事情;让员工充分认识到当前的工作对社会大众的意义或对增进社会福祉的作用。

二是自我成长方面的需求。涉及的具体内容有:帮助员工不断获得新知识和技术;提供给员工充分的学习、发展或进修机会;创造机会,令员工能对事情作深入的分析研究;给员工创造可以尝试新的做事方法的机会;创造好的平台,帮助员工充分发挥创造力;给员工创造从事具有前瞻性工作的机会;让工作与员工的职业生涯规划联系在一起。

三是休闲健康与交通方面的需求。涉及的具体内容有:提供一个不危害身心健康的工作环境;工作之余给员工创造一些从事户外活动或健身活动的机会;条件许可的情况下,让工作时间更有弹性;在工作淡季给员工提供一个较长的带薪假期;减少员工从事一些交际性的应酬;优化企业的班车路线及相关服务;优化上班时间,错峰上班,使员工免受堵车之苦。

四是安定与免于焦虑方面的需求。涉及的具体内容有:优化工作时间,让工作不影响员工的生活作息;帮助员工井然有序地工作;减少员工从事繁杂、琐碎的事务;控制竞争带来的压力;采取措施帮助员工舒缓紧张的情绪;尽量不让员工加班以免影响家庭生活;帮助员工规划未来,让员工对未来充满期望。

工作价值感的大小及特征,对员工就业稳定性的高低有着较为深刻及复杂的影响。因此,实践中要提高就业稳定性,可着力于提高员工的工作价值感。只有令员工感觉到工作“很有价值”或“价值很高”,才能做出稳定就业的行为决策,这也进一步验证了价值原则。

价值原则认为,人的一切行为都可以归结为价值的创造与价值的消费。[5]人的任何行为一方面能够获取一定的价值收益,另一方面需要耗费一定的价值代价。单位时间内的价值收益与价值代价之比,就是该行为的价值率。人们更倾向于选择价值率高的事物(或行为),而这就是所谓的价值选择。当某一行为的价值率大于某个确定值时,主体就会不断扩大该行为的作用规模(或发生频率);相反,当某一行为的价值率小于某一确定值时,主体就会不断缩小该行为的作用规模(或发生频率)。这个确定值就是主体的“中值价值率”,这一规律也被称之为“中值价值率分界定理”[6]106。

依循“中值价值率分界定理”,要促使员工做出“稳定在某份工作上”的决策,就必须使“选择留下”可以获得中值价值率以上的价值率,“选择离开”则得到中值价值率以下的价值率。简言之,就是要令其感受到“选择留下”比“选择离开”更具有价值。唯有此,员工才能稳定就业。在实践中,稳定员工就业的策略、方法也许数不胜数,但无不遵循这一“价值原则”。所有有效的策略或方法,都是在竭力提高“留在当前工作”之于个体的价值率。

而“价值原则”一刻都不能脱离人和人的需要,它要求人们在作价值判断时,自始至终都把客观事物的属性同人的需要联系起来。任何形式的价值最终都是为了服务并满足于人的生存与发展的需要。[6]34也就是说,价值的大小最终取决于客体能在多大程度上满足主体的需要。对企业而言,应努力了解并满足新生代青年工人的需求,特别是上述提及的“自我实现”“自我成长”“休闲健康与交通”以及“安定与免于焦虑”这四类需求,并帮助他们尽可能实现期望年结余收入的目标,或缩小实际年结余收入与期望年结余收入之间的差距,这样才能产生有助于提高员工就业稳定性的价值感受。

参考文献:

[1]张再生,赵丽华.国内外关于就业稳定性研究述评[J].理论与现代化,2011(6):118-127.

[2]李丹,王娟.影响我国劳动力市场就业稳定性的宏观因素及政策启示[J].劳动保障世界,2010(8):17-20.

[3]吴铁雄,李坤崇.工作价值观量表之编制初步报告[J].测验年刊,1995,42:227-243.

[4]MOBLEY W H. Intermediate linkages in the relationship between job satisfaction and employee turnover[J]. Journal of applied psychology, 1977, 62(4): 237-240.

[5]仇德辉.突破围城:拓展价值理论研究和实践的思维空间[J].价值工程,2000(2):23-26.

[6]仇德辉.数理情感学[M].长沙:湖南人民出版社,2008.

(责任编辑:周继红)

中图分类号:B849∶C912.61

文献标识码:A

文章编号:1672-0695(2016)02-0084-05

作者简介:邵爱国,男,苏州科技大学教育与公共管理学院副教授,工业与组织管理心理研究所所长,心理学博士,主要从事应用心理学、人力资源管理研究。

基金项目:江苏省社会科学基金项目“企业基层员工就业不稳定问题研究”(12SHC006)

收稿日期:2016-02-09