凯蒂:天使还是妖妇?

2016-05-01董丽娟

董丽娟

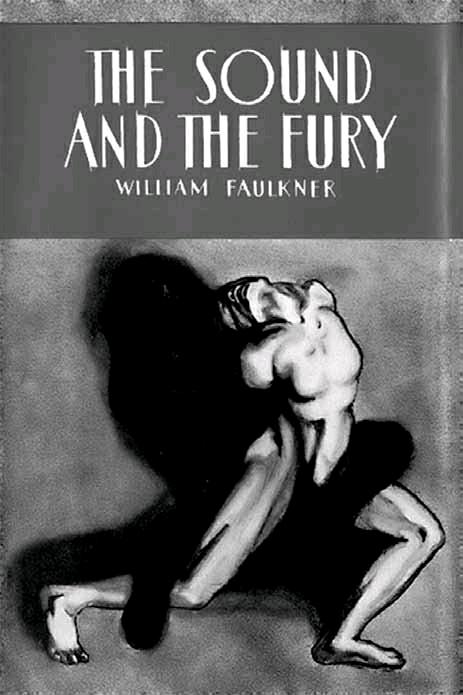

纵览福克纳小说中的人物,凯蒂(《喧哗与骚动》中的女主人公)无疑是着墨最多、性格最为鲜明的女性。作为福克纳心中的“最爱”,凯蒂被赋予了美国南方女性少有的灵性。少女时代的她身上时常散出的“树一样的香气”,让人联想到古罗马神话中的森林女神狄安娜——一位自然界动植物生命的守护者和繁育之神。凯蒂美丽率真,身为康普生世家的大家闺秀却丝毫不做作,相反,她浑身上下都散发出活泼灵动的自然气息。在家中她是半个“妈妈”,时不时地以大人的口气训诫喜欢吵闹的弟弟杰生,更把母亲眼中的累赘、年幼的白痴弟弟班吉照管起来,成为班吉有力的保护神和最亲近的人。她常常贴着他的脸颊对他说:“你不是可怜的宝贝儿,是不是啊,你有你的凯蒂姐呢。”在他哭泣时她会立即跑到他身边安慰他:“你到底要什么呀,班吉。告诉凯蒂吧,姐姐会替你办到的。”在班吉静寂无声的世界中,凯蒂俨然是个飞来飞去的天使,带给他快乐和温馨的记忆。她让班吉孤寂的世界有了声音,有了色彩。她的无私与细心、快乐与热情弥补了由于康普生太太的冷漠造成的孩子们自幼情感上的营养不良,给这个气氛凝重的家庭带来了欢声笑语。

作为家中的“宠儿”,凯蒂身上呈现着无限的灵性和南方上层社会人格中鲜有的宽容与自由。把她看作康普生家族甚至南方的希望再合适不过。在小说中,她是家中异性心中的“新娘”,散发着新鲜的活力,孕育着爱的种子。然而同时作为“新娘”,她又是堕落的——她不属于任何一个男人。精神上,她属于她的哥哥昆丁,而肉体上,她有多个“丈夫”。

凯蒂的“堕落”并非一夜之间的事。在她还是一个七八岁的小女孩时就有了堕落的“征兆”。在昆丁童年的记忆中有一个富有象征性的意象——凯蒂爬上了树,她的衬裤上有一摊泥迹。这一意象成为昆丁成长经历中一个抹不去的阴影。凯蒂的成长轨迹显然也背叛了她的天使的形象。从小凯蒂就不是一个“淑女”,她喜欢尝试新事物,喜欢挑战自己的角色。她像男孩子一样爬树、玩水,面对男孩子的挑衅她也从不示弱。14岁时她便开始往身上洒香水,15岁时和男人接吻,17岁初尝禁果,之后就一发而不可收。在保守的南方社会,这些行为足以为她系上“荡妇”的标签。

福克纳为何将他最爱的凯蒂塑造成一个集天使与荡妇于一身的人物?加拿大文学批评家诺思洛普·弗莱在《伟大的代码》中提出“双重”意象,这对于解读凯蒂这一人物很有帮助。弗莱把《圣经》中的意象分为两大类——启示类和恶魔类。启示类的意象带有丰收和拯救的特征,如羊群、牧场、收割、城市、寺庙等等。而恶魔类意象则是象征了罪恶、枯竭、毁灭的废墟和荒原。弗莱认为这两类看似水火不容的意象并非绝对对立,他大胆地指出,一种事物属于哪类意象“要靠语境而定”。同一个意象在一种语境下是启示(救赎)的,到了另一种语境却变为恶魔的——这样的双重意象只有在双重语境下才会产生。以洪水为例,洪水本身既可以看作神愤怒和报复的恶魔意象,也可以看作拯救意象,这取决于我们是站在诺亚和他家人的立场来看,还是从其他所有人的角度来看。

解读凯蒂,同样也不能忽视小说中呈现的双重语境。福克纳笔下的南方,无疑是充满了怀旧意味的新南方。它经历了战争的溃败,不得不做出改变而放弃战前的庄园经济和蓄奴传统。然而,维系南方传统的旧价值却仍然牢牢地控制着相当一部分南方人的头脑。南方社会区别于现代文明社会的最突出特征就是它仍十分注重骑士精神,将保卫女人的身体视为男人的天职。在南方人的观念中,女人的贞洁是整个南方价值存在的基石,他们甚至将其作为与北方作战的宗旨,旗帜鲜明地提出“为女人而战”。在南方,女人,特别是上层社会的女人的贞操是社会的公共财产,它无时不刻不被监控,身体的“贞洁”与否被当作评判女人好坏的唯一标准。无欲无求的身体常常与苍白、毫无血色的脸庞,优美动人的声音以及高贵典雅的举止一同成为南方上层社会淑女的写照。无人关注女性的个体性及其作为一个社会群体的特殊需求。她们的身体被当成了符号,用来标榜南方血统的高贵和纯粹。相反,与生俱来的血肉之躯则受到忽视和压抑。久而久之,女性的身体不再属于她们自己,而被交给了南方,成为南方人用以炫耀和缅怀过去的一座纪念碑。在南方人的意识深处,女性贞洁的身体带给男性的是一种永恒感,标志着南方将在历史的轨道上永远驰骋下去。只有确保其女性恪守妇道,在婚前守身如玉,婚后从一而终,南方社会才可以百病不侵、永不衰败。因此,维护女性的贞洁,让她们的身体如大理石雕像一般没有温度、不受玷污成为南方人共同的使命。

在这种语境下,凯蒂无疑是一个荡妇。她不守南方为大家闺秀定下的规矩,小小年纪就出去与男人厮混,丝毫不考虑个人的身份及家族的名誉。从昆丁对她裤子上那摊泥迹的顽固而痛苦的记忆中可见,作为战后的新一代人,进入哈佛接受高等教育的昆丁仍然不能摆脱旧有价值观对其的控制,传统妇道观的势力并未减退。从昆丁痛苦的呓语中可以看出,在南方,仍将上层社会女子的贞操视为天大的事,贞操是决定女子的家庭关系和社会地位的关键要素。人们深信,“天使”般的女性永远不会变坏,行为不检点的女人都是天生道德败坏的女人。在这样的语境下,凯蒂的悲剧其实就是南方的悲剧。凯蒂从一个众人心目中的“月亮女神”跌落为一个声名狼藉的“荡妇”,最后消失在铅字中的过程,象征着南方由兴到衰、由洁白如玉到横遭玷污的过程。这正是内战留给南方人的记忆。内战留给南方人一道抹不掉的疤痕——从承认失败那天起,南方就不再是记忆中那个一身华采的神样女子,而成为被北方军“非礼”过的可悲妇人。

然而,小说中还呈现出另一种语境。尽管《喧哗与骚动》体现的是凯蒂的失贞带给康普生一家的支离破碎,但在弥漫于小说始终的失落、迷茫的氛围中,仍然能够提取一些温暖的色调。这一色调为阅读带来了心灵上的鼓舞,同时也将小说的意境提高到一个新的层次上。小说中一直有两种声音,一种是怀旧的、梦呓的、断断续续的,另一种是反讽的、怀疑的、不折不挠的。这两种声音有时共同存在于一段独白之中,如昆丁叙述的那一章,有时像两股激流,一股存在于地表,而另一股则潜入到地下。就像小说表面的主题是“堕落”,但事实上这种堕落并非是人性意义上的,它带有很强的文化性。假如把凯蒂的所作所为放在现代的语境中去看,《喧哗与骚动》或许是一个有关反叛主题的文本。小说中充满了对康普生一家的反讽。把家族形象看得比什么都重的康普生太太连凯蒂背一背班吉都要干涉,称“我们这种人家的女孩儿可不能把背脊压弯了”。一天晚上,她注意到凯蒂开始与男孩子接吻,便大惊小怪地穿起了丧服。凯蒂失贞后,作为一个严格的母亲,她不是将女儿关在家里严加管教,而是随便给她找了婆家嫁掉。小说中最大的反讽是,凯蒂这个创伤累累的旧式家族中唯一的一盏“明灯”被驱逐出门,连做母亲的权利都被剥夺;而最残忍自私的杰生却成为家族唯一的支撑者和继承人。

以上种种极具讽刺性的叙述反映出作者对南方旧价值的怀疑,也是小说中隐藏着一种更为开放的对话式语境的有力证据。在这一语境下,凯蒂完全可以被视为旧道德的挑战者。她具有新女性的特征,即使被家人赶出门外,还是念念不忘她可怜的弟弟班吉,并为了看一眼自己的女儿,与冷酷无情的杰生进行长期的抗争。从人性的角度观之,凯蒂所犯的错误并非不可饶恕,她的“罪”和亚当、夏娃犯下的罪一样,虽被称作原罪,却是人区别于上帝的最重要的标志。如果将凯蒂放到现代的语境下看,她完全是美丽、自由的化身,她充满好奇,勇于探索,不带丝毫的矫揉造作和身为大家闺秀的装模作样。虽生在大家,她并不理会自己头上的淑女光环。贞操在她眼中不过是“指头上的倒刺”,在她的头脑当中没有淑女/荡妇这一二元对立结构,因此她可以做一个不同的康普生——有爱,有怜悯,同时也有无拘无束的自由反叛精神。她并不掩饰自己对性的好奇与渴望,面对昆丁的质问,她直言不讳地说出她的真实感受:“他们抚触到我时我就死去了。”正因如此,她从小到大尝试了各种与淑女对立的角色——假小子、时髦女、放荡女,等等。而在向这些角色转化的过程中,凯蒂的原始人格——她的天使本性——并未消失。她天使的一面从她对班吉的呵护和爱上集中体现出来。虽然班吉在别人眼中只不过是个没有喜怒哀乐的痴呆儿,凯蒂却把他当成一个惹人怜爱的婴儿加以呵护,在意他的种种感受。每一次与男人约会回来看到班吉在不停吼叫,凯蒂都会难过地流泪。为了让他开心,她扔掉香水,跑到盥洗室一遍遍冲净自己的身体。出嫁那天,再次听到熟悉的怒吼声的她不顾进行中的婚礼,拖着婚纱冲出礼堂去找班吉……这些都证明凯蒂的内心并没有真正堕落,她仍然保持着和少女时代一样的纯真和善良。

这无疑对南方将女性笼统地区分为天使和荡妇提出了质疑。《创世纪》中,亚当和夏娃虽因偷吃禁果而被赶出伊甸园沦为凡人,但人类并没有因此被剥夺性欲。相反,上帝让人类借着身体上的自然欲望生产众多,生生不息。而南方清教徒虽仇视性欲,却对白种男人的纵欲视而不见,任由奴隶主在女奴身上发泄兽欲,却不允许他们的姐妹有正常的性欲,让大家闺秀们除了扮作“淑女”满足男权社会的期望之外别无选择。凯蒂的失贞把南方旧有价值观推到一个尴尬的境地,使所有人不得不面对一个事实:她,一个有着高贵血统的天使般的女子,也可以做出伤风败俗之事。这是哈佛青年昆丁所难以理解也无法面对的事实。苦苦折磨昆丁的是一对无法解决的矛盾:凯蒂是天使,同时又是个淫女和妖妇。他逼迫凯蒂承认在失贞的事上是被迫的,他内心不愿承认凯蒂的所作所为完全出于自愿。南方人坚信只有黑人和下等人家的女子才会做出如此下贱之事,而上等人家的女子,不要说身体,就是衣服上沾一个泥点都会让人感到触目惊心。

尽管凯蒂作为一个小说人物,其结局是悲剧性的,但福克纳对这一形象的塑造却有着积极的意义,它对于南方人走出其幻想中的神话语境有着极为重要的作用。虽然凯蒂没有最终改变自己的命运,甚至由于自己的离经叛道被社会驱逐,但她至少从“神话”中走了出来,并用自身的行为将真相示人,使他们无法继续于掩耳盗铃的虚像中度日。在维多利亚传统下的南方,完美的女性应该是“家中的‘天使”,“她必须具备的基本美德包括虔诚、纯洁、顺从和顾家”。康普生先生虽然嘴上不赞成男性对女性身体的垄断行为,说男人要求女人保持贞操是违背自然规律,可他的日益颓废说明他不仅没有挣脱旧道德的束缚,反而被它推向了生命的谷底,导致他对一切都抱着虚无主义的态度。女儿的堕落加剧了他对人生的自暴自弃。对于一个日趋衰败的南方贵族世家,家族的血统是他们唯一的骄傲和慰藉,而此时凯蒂的失贞无疑如一场冰雹,断掉了康普生们最后的精神食粮。康普生一家的精神状态是战后南方人典型的精神状态。内战中一败涂地的南方经历了一个荒蛮而痛苦的战后时期。南方人一方面希望变革,希望借助北方的支援重振南方,另一方面却摆脱不掉自己的旧南方情结,念念不忘他们的过去。如评论家沃尔特·沙利文所言,“来自旧南方的荣耀和骄傲不仅仅在某个人身上散发出德性的光芒, 而且进入了所有南方人的意识当中,成为南方文化和道德的根基”。对旧南方不切实际的美化和对旧文明的固守不仅不能成为南方社会前进的动力,反倒让南方人背上一个沉重的包袱,使他们在矛盾的现实面前踯躅不前、困顿失落。他们宁愿去相信和坚持一个虚假的神话也不肯让自己面对真实的现状。但眼看他们的旧道德在现实面前变得越来越苍白无力,他们的精神开始走向瘫痪,心灵的裂缝也一天天变大,昆丁就是在这种裂缝的作用下选择了自杀。如果说女性是南方妇道观主要的受害者,那么对这种观念紧抓不放的人则既是它的帮凶,又是间接的受害者。

《喧哗与骚动》不仅揭示了新南方女性的困境,更突出了中上层社会男性在现实与新旧道德夹层中的困境。康普生家三个兄弟都身处这样的困境中。故事的主角凯蒂正是他们心中难以解开的一个疙瘩,是引起整部小说“喧哗与骚动”的根源。而这种种困境背后我们看到的是作家本人的困境,如评论家但尼尔·J·辛格所分析,福克纳身上有两个“我”——作为维多利亚传统价值下的“我” 和作为现代主义者的“我”。在写作过程中他不断调节、融洽着两者,让两个“我”轮流勘察着作品中的世界,使作品在强大的悲剧力量和现实的理性与秩序之间摇摆。福克纳的可贵之处在于,他虽然有南方的成长背景和南方人独有的南方情愫,却能走出去站在一个可以纵览全局的视角来观察和打量孕育他的文化,跳跃于现代主义作家和南方人这两个角色之间。很多人都因为福克纳在作品中流露出怀旧的情绪而断定他本人是一个保守主义者,而事实上,福克纳并不希望南方人从过去的记忆中寻找他们生活的意义。他曾说:“我不赞成倒退的想法。因为一旦一个社会不再前进,它就死了。社会要前进,我们也要背负起我们所有的错误和过失……我们绝不能回退到一种田园式的生活状态中。”福克纳虽然把自己笔下所有的人物和事件放在一个南方的语境下呈现,但并非和传统站在一起,而是试图走出传统,探索一条新的出路。他给了凯蒂一个南方背景,同时却赋予她南方道德所无法理解更不能容忍的特质——天使与妖妇的合一。这一特质与“女人不是淑女就是荡妇”的南方观念发生了激烈碰撞,从而形成一种对话关系。正是这两种话语的交织引发了昆丁内心的“喧哗与骚动”。其实凯蒂就是南方,她是南方不得不面对的今天。南方人不能接受失身之后的她,正如他们不能接受自己的现在。在凯蒂身上究竟是天使的一面还是欲望的一面占据主导并不重要,因为福克纳不是用二元对立的标准去评判她,走出二元对立结构的女性人物身上的“善”与“恶”并不是相互排斥、此消彼长的关系,而是共存的关系。天使无论怎样沉沦,只要有一颗天使的心就永远是天使。凯蒂是班吉记忆中之永恒,是康普生家晦暗的厅堂中永不消失的一道亮光。通过讲述一个他称为“美丽而不幸”的小女孩的动人故事,福克纳放下了他作为一个南方人对女性的疑惑,不仅让南方的贞女观和淑女道德原形毕露,更让树立在天使与妖妇之间的那堵墙轰然倒塌。