明代北边战事与长城军事聚落修筑

2016-04-27张玉坤范熙晅

张玉坤, 范熙晅,2, 李 严

(1. 天津大学建筑学院, 天津 300072; 2. 大连理工大学建筑与艺术学院, 大连 116023)

明代北边战事与长城军事聚落修筑

张玉坤1, 范熙晅1,2, 李严1

(1. 天津大学建筑学院, 天津 300072; 2. 大连理工大学建筑与艺术学院, 大连 116023)

摘要:在影响明代长城军事聚落修筑的众多因素中,军事战事是最直接的影响因素。运用史料研究与定量分析相结合的方法,针对明代北边军事战争与军事聚落修筑间相互关系,确定两者的相关程度及影响机制,可以更深层次地发掘长城军事聚落的分布规律和规划思想,为解释明代北边军事防御体系的历史发展提供科学依据。

关键词:明代北边; 战事; 军事聚落; 相关性

克劳塞维茨在《战争论》一书中指出:“防御的规则是以进攻的规则为依据的。”[1]明代北边长城地带大量的军事聚落就是建立在农牧交界背景下,为抵抗游牧民族的入侵而修建的。这些堡寨、关隘等军事聚落和防御工事,连同明长城一起构成了明代北边全线布控、分区联防的多层次军事防御体系。在明蒙间两百多年战争频仍的对峙过程中,军事聚落的修筑活动也一直持续,可以说战争是引发军事聚落修筑的最直接原因,军事战事的变化直接或间接地影响了军事聚落的布局与修筑。

在《中国军事史》[2]、《中国历代战争史》[3]、《中国军事通史》[4]、《中国明代军事史》[5]等多部关于中国古代军事、战争史的专著中均有关于明代边防布局的研究及重要战争的记载,也包括单次战争所引发的一些国防布局的变化情况。但目前关于战争与城池聚落的关系研究却相对较少,其中《战争与古代中国城市衰落的历史考察》一文,以时间为序对历代都城及重要城市受战争破坏而导致的衰落进行简要梳理研究[6];《明代西北战争与国防布局的互动关系研究》中对明代西北四镇战争与国防布局做了详细的研究[7],而着眼明代长城沿线九大军镇,对战争的发生与聚落修筑间量与质的相互关系进行的研究仍然不足,需要进一步深入探索。

一、 明代北边战争的时空分布特征

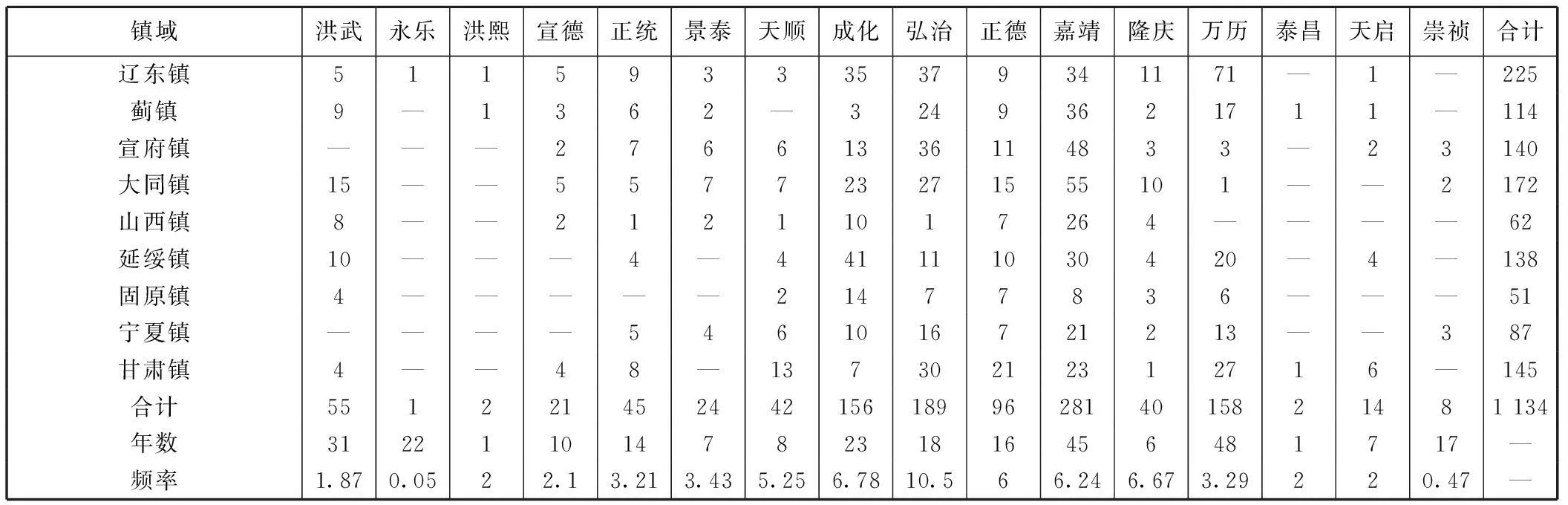

明代北边绵延万里,战事繁多,难以精确统计。本文据明代官修《明实录》,对明代16位帝王统治时期的北边各军镇所辖战区发生的主要战事进行统计(见表1、表2),可大体反应出各军镇之间主要的战守趋势和重要的历史节点①[8],据此进一步总结归纳明代北边战争的时空分布特征。

1. 时间分布的阶段性

由表1可以看出,明蒙之间的战争频次,以弘治年间最为频繁,永乐战争总量最少。其中,洪武、永乐年间的战争以主动出击为主,近边战争数量较少;洪熙、宣德年间,战争逐渐平息,进入休养生息阶段;正统十四年(1449年)“土木之变”后,蒙古主动出击,明廷消极抵抗,双边关系急剧恶化,战事频频,到弘治时期达到年均十余次的巅峰状态;“隆庆议和”(1571年)后,局势逐渐得以缓解,但战争频次仍较宣德之前为多,至明末战事渐息。万历以后至明末,女真崛起,辽东、蓟镇地区成为战争多发区(见表2)。

表1 明蒙战争频次统计表

表2 明与女真战争次数统计表

2. 地理分布的差异性

由于地理位置、军事作用和防御能力等因素的影响,北边战争在地理分布上存在很大的差异性。由表1可知,辽东、大同两镇战事最多,宣府、延绥、甘肃次之,这与战争目的有直接关系。

在蒙古人频繁的侵边战争中,大多以掠夺物资为目的,多选择临近处,直接进攻、迅速出击并撤离。东部被兀良哈三卫和明中后期迅速崛起的女真部落长期盘踞,对辽东镇和蓟镇产生极大的威胁;中部以太行山为中心,鞑靼与明之间长期的拉锯战,给宣府、大同、山西三镇带来巨大的战争压力;西北地区,民族环境复杂,陕西四镇主要受到附近鞑靼、瓦剌及西海蒙古诸部的威胁。

二、 北边战事与军镇聚落修筑的数据分布比对

频繁的战争必然诱发高频率的防御工事修筑,通过量化分析和数据比对,可更直观描述和证明战争与军事聚落修筑间的规律性变化。

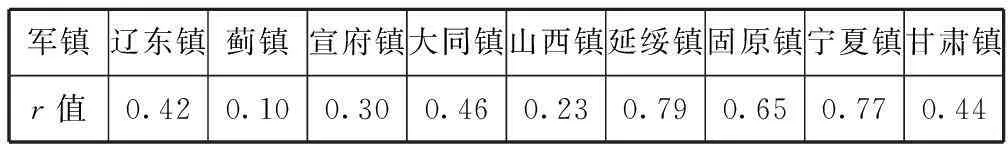

1. 军事聚落修筑统计

根据课题组多年对文史资料的梳理总结,统计出明代北边九镇军事聚落初建和重修年代简表(见表3、表4)。

表3 明代九镇军事聚落初建次数统计表

可见,在一定程度上,不论是初建或重修,与北边战争的时空分布特征均有吻合:在时间分布上,正统、成化、弘治、嘉靖、隆庆、万历时期均大兴土木,其中,隆庆、万历时期多以重修为主,表明至嘉靖时期,北边防御体系的修筑基本完成,此后多以加固为主;另外,同一时期不同军镇的分布也表现出了一定的地理差异性,体现了防御重点和受敌面的变化。

表4 明代九镇军事聚落重修次数统计表

2. 北边战事与军事聚落修筑的统计数据比较

基于4组统计数据,将各镇军事聚落初建、重修及修筑总量与战争次数进行数据对比,有以下发现。

首先,各镇统计数据中,修建总次数与战争总次数的变化趋势大致相同,符合程度较高;其次,各镇中4组数据变化趋势相符的程度不同,其中宁夏镇与延绥镇变化趋势相符程度较高,而山西镇、宣府镇和蓟镇则相对较低;再次,各镇中,战争总次数与修建次数即使无法整体一致,在某段时间,尤其是明中期,符合程度也相对较高。

以上结论,均是由数据统计表观察所得,需要通过量化分析对结论进一步验证。

3. 北边战事与军事聚落修筑的相关系数

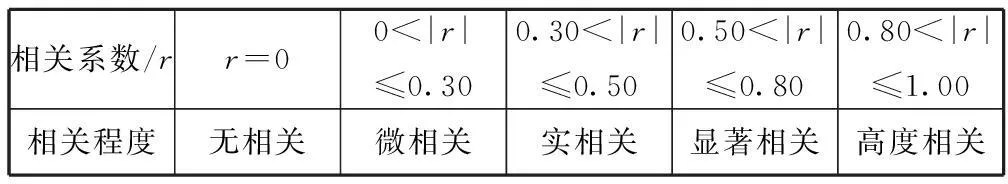

数据表虽能反映出数据间的相互联系,却无法定量描述相关程度。因此,需计算相关系数。相关系数的取值范围为|r|≤1,意义如表5所示。

表5 相关系数|r|取值意义

在4组数据中修建总次数与战事总次数呈较大的符合程度,将此两组数据作为相关系数计算的两组变量,得出结果如表6所示。

表6 九镇战争总次数与修建总次数的相关系数

由此可见:延绥、宁夏、固原的两组变量呈显著正相关;大同、甘肃、辽东为实相关;宣府、山西、蓟镇微相关。其中蓟镇相关系数最小。但在上文数据分析中指出,部分军镇明中期两组数据符合程度较高,需做进一步验证。

选取蓟镇宣德至万历年间的两组数据计算,得到相关系数为0.64;山西镇宣德至隆庆年间的相关系数为0.84;宣府镇宣德至嘉靖年间的相关系数为0.50。再次说明,虽然战争与修建数量无法整体相关,但在某一特定阶段也会呈现较大的相关性。通过定量分析验证了军事战事与防御体系的修筑的确存在密切的关系。

三、 北边战争与军镇聚落修筑的相关性特征

对战事与聚落修建的相关性进行量化分析验证并非严格的时空对应关系,尚需结合史实,具体问题具体分析。在北边复杂的环境下,战事对聚落建造的影响主要表现以下几个特征。

1. 预见性

在数据分析中发现,军事战事和聚落修筑的变化并非一一对应的关系,存在一种预备行为:统治者通过对战争形势的预见性判断而未雨绸缪,大修防御工事,对可能遭受攻击的薄弱点主动加强防御部署。

以明初宁夏、甘肃两镇的建设为例,两镇的设置和修筑,是基于艰苦卓绝的战争基础上,对西北地区军事环境和边防格局的预见性调整。建国初,宁夏、甘肃一带还未完全纳入国防范围内,西北地区被扩廓帖木儿盘踞,战火尚未熄灭。洪武三年(1370年),汤和平定宁夏地区,改元宁夏府路为宁夏府,隶于陕西行省;洪武五年(1372年),冯胜征西,进攻元甘肃行省,势如破竹,将甘肃境内残元势力逼退至嘉峪关外,奠定了明朝在西北的军事格局;洪武六年(1373年),“明廷派遣重将镇守宁夏地区,标志着宁夏正式成为单列的驻防区”[9];而后,自洪武七年(1374年)于河州府城设西安行都卫,至洪武二十六年(1393年),移陕西行都司于甘州卫城,甘肃镇防区从初步形成逐步成为完善的防御组织。

宁夏、甘肃两镇远离京师,明朝建立之初百废待兴,举大力修筑两镇多因其严峻的军事形势引起了统治者的警觉,宁夏镇是蒙古族进攻黄河以东平原地带的咽喉要地,“明初既逐扩廓,亦建为雄镇。议者谓宁夏实关中之项背,一日无备,则胸腹四肢,举不可保也[10]”。而甘肃镇的防御地位也关系到关中一带的安危,“关乎全陕之动静,系夫云晋之安危。云晋之安危关乎天下之治乱。”[11]大范围的聚落修筑,巩固战略要地的防守能力,是稳定国防格局的必然结果。由表1可知,终明一世,宁夏、甘肃两镇战争多发,验证了明初统治者决策的正确性。

2. 应激性

应激性原意指在较短的时间内,生物对外界各种刺激发生的反应,是生物适应性的一种表现。在九大军镇中,战事发生时,军事聚落的修建会表现出应激性,即短时间内采取应对措施,加固防御工事。九镇中,军事战事与聚落修筑的相关系数越高,这种应激性就表现的越明显。

以相关系数最高的延绥镇为例。洪武年间,明北边军事防线沿阴山、黄河一线,西接宁夏镇,此时延绥并非防守要地,永乐、宣德年间,明朝将北边防线一再内移,使河套地区拱手于蒙古,正统至景泰年间,蒙古入套,延绥一带边境压力增大。由表1可见,在成化以前,延绥镇的战事很少,但自成化初年起,蒙古入侵加剧,面临严重的边防压力,明廷开始紧急修筑防御工事。成化九年(1473年)在余子俊的主持下,开始修筑“夹墙”,即后人说的“二边”;同年,延绥镇城由原来的绥德城迁至夹墙以北的榆林城。为了拱卫新的军事中心,成化十年(1474年),余子俊又在榆林城北修筑“大边”,大边走向与夹墙基本平行②[9],余子俊后来追述这次修筑称:“两月之间,边备即成。至今十余年,虏贼不敢犯。”[12]说明了这次修筑的紧迫性及修筑后的效果。除了大规模地修筑长城边墙,成化八年至成化十一年间,余子俊又主持初建和重修了二十余座城池边堡,大至榆林镇城,小至东、中、西路各边防堡寨。

此后延绥镇的防御能力大幅提高。由图1可见,自成化八年开始修筑防御工事起,战争量明显减少,到成化十一年,战事基本平息,证明了这场大规模修建活动带来的显著成效。

3. 延时性

在战争影响下的军事聚落修筑过程中,存在一种延时性行为,即战争结束后进行建造活动。延时性与预见性有着模糊的界线,都是受到主修者战争经验的影响,做出的一种准备行为,但两者最大的不同是延时性修筑进行过程中及完成后的较长时间内,军事环境都比较稳定,战争数量相对预见性明显偏少。

以隆庆、万历时期宣大山西地区为代表。自蒙古入套以后,宣大山西一带时常遭受蒙古扰边,战乱频发,嘉靖年间战乱达到巅峰,可以说是有明一代战争最激烈的阶段。而隆庆议和后,宣大山西一带迎来了双边的稳定,战争数量锐减。但由表3、表4可见,即使在战火平息的万历年间,宣大山西仍有大规模的修筑工事,而其中尤以重修为主。对此,张居正指出:“大抵今日,虏势惟当外示羁縻,内修战守,使虏为我制,不可受制于虏。”[13]可见明廷的戒备之心。万历年间,宣府镇共重修堡寨城池36次,山西46次,大同多达52次。另外长城边墙也是修筑的重点,万历元年(1573年),诏修宣府北路边墙“一万八千七十六丈有奇”[14],限三年内完成;万历二年(1574年),“兵部覆大同督抚官王崇古等题:修理大同沿边墙垣,限以五年报完”[14]。大规模的边防建设对蒙古部族形成了极大的威慑,俺答约束其部下“有掠夺边氓者,必罚治之,且稽首谢罪”[15],可见其成效。

四、 结语

明代北边长城沿线的军事战争与军事聚落的修筑间有着十分密切的关系。根据史料梳理,对军事战事和聚落修筑进行量化分析发现:在地理分布上,同一时期不同军镇间,战争的分布呈现很大的差异,导致整个防线的防御重点不断转移,进而影响到聚落的修筑;在时间分布上,通过相关系数运算证明同镇内军事战事与军事聚落的数量分布吻合度很高,相关性密切。同时结合史实,进一步分析军事战事对军事聚落的影响发现,由于主观因素的介入,两者间的作用存在预见性、应激性、延时性等不同情况,是针对不同的战争局势和战况所采取的不同军事策略和应对措施,其中预见性所体现的更为积极的防御策略,而延时性则相对被动,但实际上三种情况并没有绝对的界线,往往在一种修造过程中既有对战争发生的预判也有上次战争对修筑产生的影响,可见军事战事对聚落修筑影响十分复杂。可以说军事战事是长城军事聚落修筑最主要、最直接的原因,正是军事聚落针对战事而产生的防御性,使其在整个明长城军事防御体系中发挥着十分重要的作用。

注释:

①对《明实录》中战争的统计间接取自《〈明实录〉类纂:军事史料卷》。其中对于多日的连续进攻按一次战争计;对于多点的同时进攻按一次战争计。

②关于榆林镇大边、二边的修筑问题,仍存有一定争议,本文尊重艾冲在《明代陕西四镇长城》一书中的观点。

参考文献:

[1] [德]克劳塞维茨.战争论[M].中国人民解放军军事科学院,译.北京:中国人民解放军出版社,2011.

[2]《中国军事史》编写组.中国军事史[M].北京:解放军出版社,1986.

[3]中国台湾“三军大学”.中国历代战争史:第十四册[M].北京:中信出版社,2013.

[4]罗琨,张永山.中国军事通史:第十五卷[M].北京:军事科学出版社,2005.

[5]毛佩琦.中国明代军事史[M].北京:人民出版社,1994.

[6]蔡云辉.战争与古代中国城市衰落的历史考察[J].中华文化论坛,2005(3):55-60.

[7]孙卫春.明代西北战争与国防布局的互动关系研究[D].西安:陕西师范大学历史文化学院,2008.

[8]李国祥,杨昶.《明实录》类纂:军事史料卷[M].武汉:武汉出版社,1997.

[9]艾冲.明代陕西四镇长城[M].西安:陕西师范大学出版社,1990.

[10] [清]顾祖禹.读史方舆纪要[M].北京:中华书局,2005.

[11] [清]高弥高,李德魁.肃镇志[M].顺治十四年抄本.

[12] [明]陈子龙.明经世文编[M].北京:中华书局,1962.

[13] [明]张居正.张太岳集[M].上海:上海古籍出版社,1984.

[14] 佚名.明神宗实录[EB/OL].http://www.yebook.com/guji/s/03/53/23.htm,2015-03-17.

[15] [清]张廷玉.明史[M].北京:中华书局,2008.

Wars and the Construction of the Military Settlements along the

Great Wall in Ming’s Northern Border

Zhang Yukun1, Fan Xixuan1, 2, Li Yan1

(1. School of Architecture, Tianjin University, Tianjin 300072, China;

2. School of Architecture and Fine Art, Dalian University of Technology, Dalian 116023, China)

Abstracts: In the numerous factors influencing the construction of the military settlements along the Great Wall in Ming Dynasty, military wars is the most direct factor. In the view of the relationship between the wars in the northern border of Ming and the construction of military settlements, we use the method of historical research combined with quantitative analysis to determine the degree of correlation and effect mechanism, which can make deeper discoveries of distribution and planning ideas of the Great Wall military settlements, and provide scientific basis for the interpretation of the historical development of the military defense system.

Keywords:northern border of Ming; wars; military settlements; correlation

中图分类号:TU-092.1/.7

文献标志码:A

文章编号:1008-4339(2016)02-135-05

通讯作者:张玉坤,tjdx.tj@163.com.

作者简介:张玉坤(1956—),男,教授.

基金项目:国家自然科学基金资助项目 (51478295);国家科技支撑计划课题资助项目 (2014BAK09B00).

收稿日期:2014-09-25.