实施新型城镇化对农村劳动力转移就业影响分析

2016-04-19殷建

◇殷建

实施新型城镇化对农村劳动力转移就业影响分析

◇殷建

摘要:在实施城镇化过程的背景下,农村劳动力转移是当今我国面临的巨大问题之一。在多数城市进行合村并城的过程中,农村劳动力的就业问题成为重中之重。本文以计量经济学的方法进行研究,以格兰杰因果关系检验为手段着重说明在农村劳动力的转移方向即第二、第三产业与城镇化之间的关系,并建立VAR模型对各变量进行影响效果检测,在此基础上给出结论和建议。

关键词:城镇化;农村劳动力转移;第二产业;第三产业

10.13999/j.cnki.scyj.2016.03.011

一、引言

城镇化进程是实现创新型国家的前提,其基本核心是公共服务的城乡一体化、均等化,只有大多数人进入城市,才便于知识的传播与技术的创新。从十六大提出“建设中国特色的城镇化道路”到《国家新型城镇化规划(2014-2020)》的颁布,我国城镇化过程经历“七个阶段”。在十六大之前,我国城镇化率还不足40%,这与西方发达国家有着很大的差距,符合刘易斯的“二元经济理论”,即城市发达的工业化、现代化和农村自给自足的小农经济同时共存。自2003年起,我国通过一系列措施加快城镇化的步伐,城镇化率从2003年的40.53%增加到2014年的52.57%,以这样的速度而论,15~20年内,我国城镇化率将赶上西方发达国家。但是,城镇化的过程中,农村劳动力的转移就业问题是最为重要的,在农村剩余劳动力进入城市后,这些新市民怎样生活就成为了一项重大课题,是否新市民能够和老市民共同享有城镇的公共物品,这些进入城市的农村劳动力将从事何种职业,并且新老市民观念上是否存在冲突都是我国面临的挑战。本文旨在分析城镇化对农村劳动力就业的影响,以及农村劳动力从第一产业向二、三产业的转移问题。

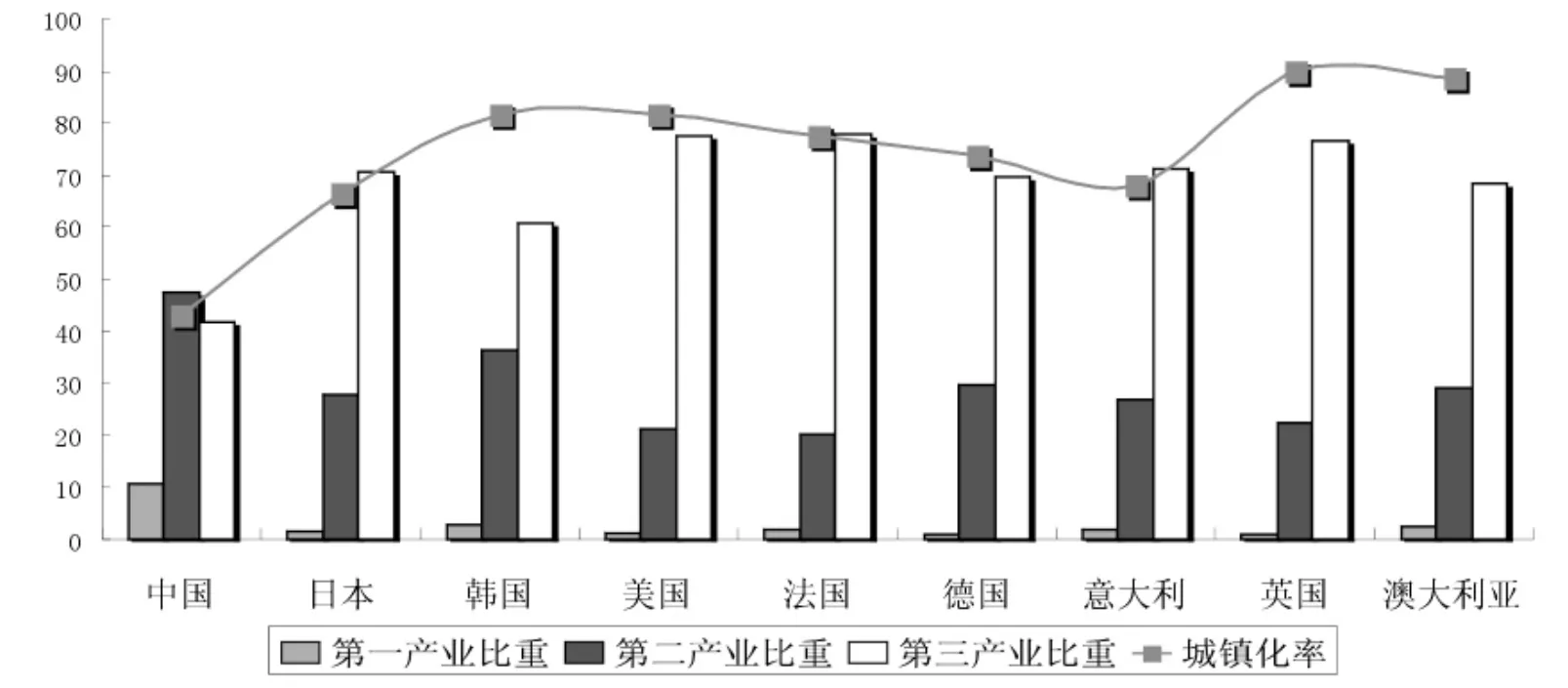

二、我国三次产业及城镇化现状分析及发展历程

根据西方发达国家经验,科学的三次产业构成排名应为三、二、一的顺序,而我国是二、三、一。因此,要完成农村劳动力转移应进行产业结构升级,使我国具备合理的产业结构,而二、三产业将会成为吸纳农村劳动力的主力军。从三次产业构成来看,我国基本已完成了工业反哺农业,但第一产业所占比重依然较高,达到10.7%,无法与同期世界其他发达国家相比,世界其他发达国家的第一产业(农、林、牧、渔)仅占国内GDP的1~3%。2008年,我国城镇化率仅为43.1%,低于同期世界发达国家水平;在欧洲,意大利的城镇化率为68.1%,为欧洲主要国家同期最低,但也远高于中国;在亚洲,我国的城镇化率同日本(66.5%)、韩国(81.5%)相比也有相当大的差距,见图1。

图1 2008年世界部分国家三次产业比重及城市化率

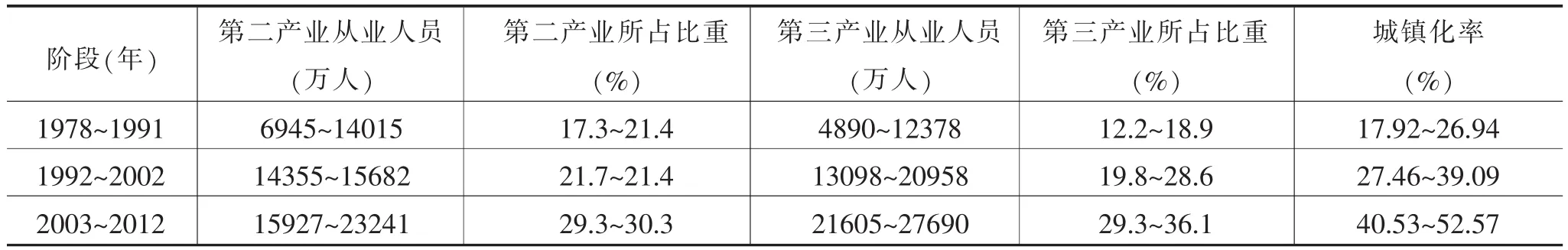

自1978年实行改革开放到1991年邓小平同志南巡前期,我国城镇化发展水平还很低,大部分居民生活在农村,二、三产业的从业人员总计和比重还无法超越第一产业;1992年邓小平同志南巡后到十六大之前,我国在长三角和珠三角都设立了经济特区,开始大力发展工业、制造业,在这一时期,我国的城镇化率有所提高,但这一时期的城镇化率提高是一种自然行为而非政策导向,二、三产业的从业人员数总计和比重之和也首次达到了一产的水平;特别是十六大召开后,我国的城镇化率有了进一步提升,这是因为我国开始向创新型国家发展,是一种政府行为。截止至2012年末,我国的城镇化率达到52.57%,二、三产业从业人员比重之和也达到了近67%。见表1。

表1 分阶段我国第二、第三产业从业人员比重和城镇化率对照

城镇化的发展与二、三产业的发展有一定的正相关关系,即城镇化率越高,二、三产业所占比重越大,二、三产业的从业人员人数也越多。纵观我国城镇化的发展状况,东部地区的城镇化率明显高于中部地区、而中部地区又高于西部地区,呈现出东、中和西依次递减的趋势,同样,东、中、西部的二、三产业发展也不平衡,东部地区明显高于中、西部地区。见图2和表2。

图2 1978~2012年二、三产业比重与城镇化率

表2 2012年中国分区域人口情况和城市化率

三、关于城镇化和农村劳动力转移的Granger因果关系检验与VAR模型

(一)变量的选取与数据的处理

为了秉承真实、合理、有效的原则选取能够表现城镇化与农村劳动力转移相关关系的变量,力求简洁、明了的反映城镇化与农村劳动力转移的相互影响,本文选取1978~2012年城镇化率(UR)、第二产业从业人数(SP)和第三产业从业人数(TP)35年的时间序列数据作为衡量新型城镇化和农村劳动力转移的衡量变量,因为第一产业的从业人数减少必定引起二、三产业就业人数的增加。

利用Eviews 6.0软件对选取的三个变量进行单位根检验,发现这三个变量都不平稳,因为Granger因果关系检验和VAR模型要求数据都是平稳的,所以我们对数据进行处理。首先,对三个变量进行取自然对数处理,取自然对数的优点是便于消除异方差现象,其意义表示为增长百分比,三个变量即变为LNUR、LNSP和LNTP。在取完自然对数后,我们再对新的变量进行单位根检验,发现都是一阶单整的数据,即进行一阶差分后平稳。最后,对新生成的变量LNUR、LNSP和LNTP进行一阶差分,变量变为DLNUR、DLNSP和DLNTP,即为平稳序列,其意义为增长率。原始数据见附表1,单位根检验见表3。

表3 变量的单位根检验

(二)Granger因果关系检验

对变量城镇化率增长率(DLNUR)、第二产业从业人数增长率(DLNSP)和第三产业从业人数增长率(DLNTP)进行Granger因果关系检验,从结果可以看出,在滞后7期(7年),城镇化率的增长率(DLNUR)是第三产业从业人数增长率的Granger原因(原假设为DLNUR不是DLNTP的Granger原因,概率值为0.0356,在0.05的显著性水平下拒绝原假设,所以,DLNUR是DLNTP的Granger原因,以下解释同此),也就是说,城镇化率的增长能够引起第三产业从业人数的增长。另外,二(DLNSP)、三(DLNTP)产业从业人数的增长率也是城镇化率增长率的Granger原因,这说明二、三产业的发展能够带动城镇化进程,而城镇化进程又会反过来作用于第三产业的发展,所以说,二、三产业的发展最终和城镇化的发展是相辅相成的,它们之间的顺序应该是,以工业化带动城镇化和第三产业,而第三产业也就是服务业,和城镇化进程相互促进相互影响。在城镇化率提高的同时,农村大量剩余劳动力涌入城市,由于其先天的教育条件所限制,这些劳动力主要从事于工业、制造业和服务业中的低端领域。Granger因果关系检验见表4。

表4 变量的Granger因果关系检验

(三)VAR模型的建立

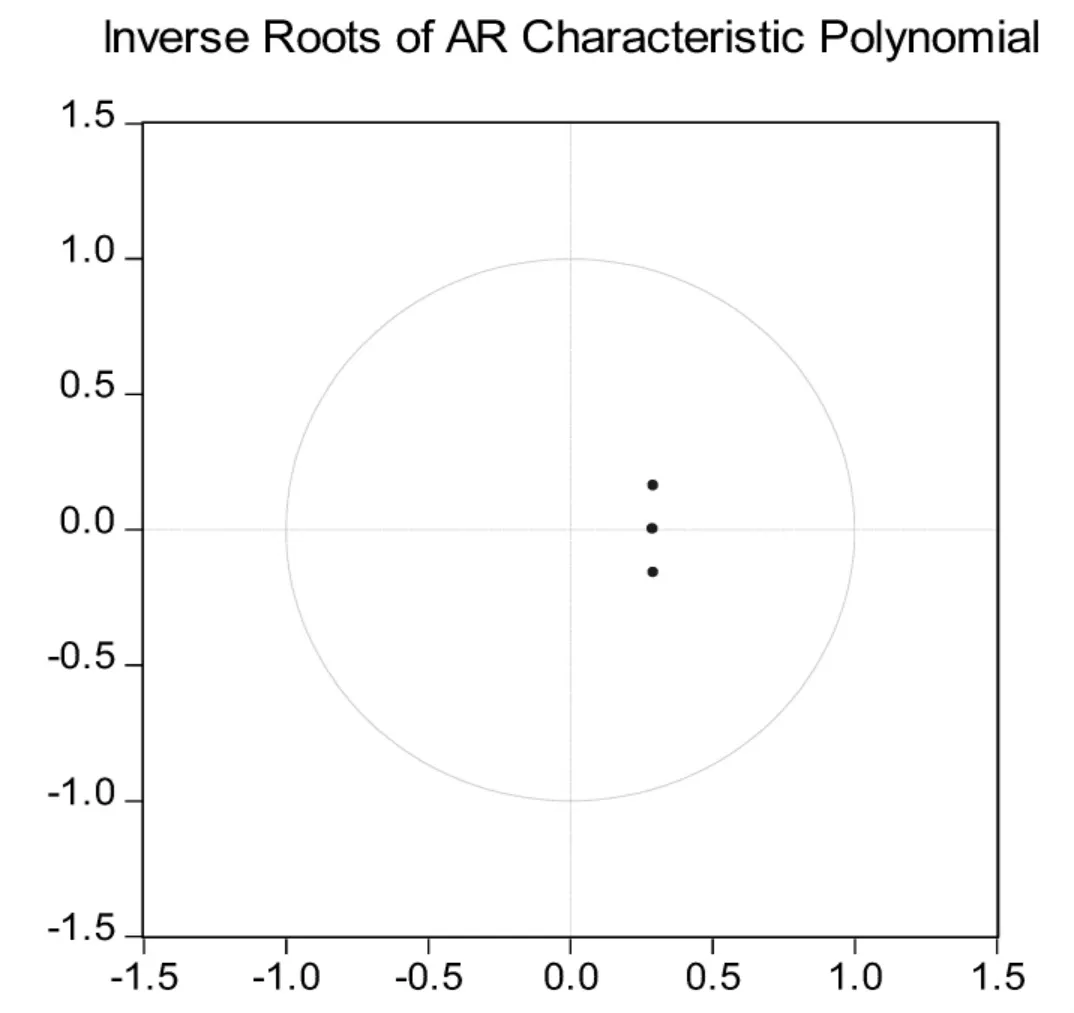

继续利用Eviews 6.0软件对变量DLNUR、DLNSP和DLNTP建立VAR模型,根据Lag Length Criteria中的准则,模型选择滞后1期,VAR模型的单位根倒数都在单位圆内,说明VAR模型是稳定的,其残差的峰度、偏度和Jarque-Bera都通过了正态性检验,说明残差都服从多元正态分布。VAR模型单位根见图3。

图3 VAR模型单位根

方差分解表选择15期,从城镇化率增长率(DLNUR)的方差分解表来看,第二产业从业人数(DLNSP)和第三产业从业人数(DLNTP)对其方差的贡献率不大,仅有1~2%;从DLNSP的方差分解表来看,DLNUR和DLNTP对其贡献率更是微乎其微,但是在DLNTP的方差贡献中,DLNUR(7.7%)和DLNSP (50.4%)共同作用达到近60%,也就是说,城镇化进程和二产从业人数的增加促进第三产业从业人数增加,说明工业化和城镇化的发展,能够促使第三产业的兴起,进一步说明,第三产业将会是承载农村劳动力转移的主力军。

四、结论与建议

(一)结论

1.从以上分析表明,我国城镇化进程与地域有很大的关联,东部沿海地区城镇化发展较快,二、三产业吸纳农村剩余劳动力的能力较强,而中部地区次之,西部地区还有待提高。城镇化率与二、三产业占GDP的比重和从业人数比重呈现共同趋势和很强的相关性,即城镇化率提高,二、三产业占GDP的比重和从业人员数量也相应的提高。

2.农村劳动力进入城市之后,将从事主要以工业、制造业和服务业为主的低端领域,也就是说,农村劳动力将会从第一产业转移到二、三产业,而二、三产业中,第三产业吸纳农村劳动力的能力为最强。

(二)建议

1.加快二、三产业发展,为吸纳农村劳动力就业提供良好的大环境。优先发展如改善住宿、餐饮业和旅游业等服务性行业,为涌入城市的农村拉动力提供更多的就业机会,使其能够在城市扎根,这样可避免许多社会问题的滋生。

2.完善城市公共物品的供给,如交通设施、学校建设,增强医疗机构的容纳力,为农村劳动力提供较好的生活环境。目前,很多城镇的基础设施环境不能满足新型城镇化的需要,老百姓经常出现看病难、上学难,甚至上下班公交拥挤和路面堵塞等现象,因此,加大基础设施建设投入已成为发展新型城镇化的必要条件。

3.完善户籍管理制度,加强住房和社会保障制度。消除农村和城镇居民户籍制度上的不公平性,进入城镇的农村居民可享有同样的租赁廉租房的权利,而且同样享有社会保障的权利,这样能够老有所依、老有所养。

4.加大教育培训的力度,提高农村劳动力的基本素质。目前,我国农村劳动力的基本素质和技能培养有很大的局限性,因为教育资源分配的不公平性,严重制约了农村劳动力在城市生存的良好前景。因此,加大教育资金的投入和开展多种技能培训迫在眉睫。

参考文献:

[1]何丽娟.“城镇化”进程中我国农村劳动力转移研究[D].成都:四川师范大学经济与管理学院,2013.

[2]岳锋利.中国快速城市化进程中农村劳动力转移及其经济效应研究[D].北京:首都经贸大学.2012.

[3]陈艳鹃.基于我国城镇化视角的农村劳动力转移研究[D].湘潭:湘潭大学,2008.

[4]袁红霞.中国城市化与第三产业的相关关系研究[D].重庆:重庆大学贸易与行政学院,2005.

(作者单位:河南省新乡市卫滨区统计局)