“研究性学习”概念的演变及重构

2016-04-18林群余桥

林群 余桥

摘 要“研究性学习”在实施中遇到不少问题,与人们对其概念的理解有关。“研究性学习”概念的内涵是不断发展变化的,从当初的学习方法到后来的课程类型设置,反映了研究性学习“名与实”的发展变化。针对“研究性学习”概念理解的多样性,本文重构了“研究性学习”概念以期有助于学生学习方式和教师教学方式的转变。

关键词研究性学习 演变 重构

一、研究性学习概念的演变

关于研究性学习的思想古已有之,可以追溯到苏格拉底的“产婆术”和孔子的“因材施教”、“启发”教学。18、19世纪后,一些思想家、教育家如卢梭等主张以学生的兴趣和爱好为中心,注重儿童在自然中主动探究,在活动中发展天性。但国外广泛关注研究性学习则是在20世纪初以后,伴随着工业化浪潮和人们对传统教育的批判,杜威的“问题教学法”和克伯屈的“设计教学法”广受重视。我国在20世纪已有相关研究和实践,但全国推行是在2000年,教育部于当年1月发布《全日制普通高级中学课程计划(试验修订稿)》,其中规定要在“综合实践活动课程”中开设研究性学习,指出“研究性学习以学生的自主性、探索性学习为基础,从学生生活和社会生活中选择和确定研究专题,主要以个人或小组合作的方式进行。通过亲身实践获取直接经验,养成科学精神和科学态度,掌握基本的科学方法,提高综合运用所学知识解决实际问题的能力”。次年,教育部发布的普通高中“研究性学习”实施指南(试行)指出,“研究性学习是学生在教师指导下,从自然、社会和生活中选择和确定专题进行研究,并在研究过程中主动地获取知识、应用知识、解决问题的学习活动”。这是研究者和实践者理解研究性学习概念时常使用的定义。根据我国文件精神和国内外众多学者关于研究性学习的研究,可以发现在现代教育中研究性学习概念一直处于变化中,我们可以将其演变过程分为如下几个时期。

1.重视“方法”改革的“有实无名”时期(20世纪初到80年代)

这一时期,美国的研究性学习主要以“学习方式”、“教学方式”或“教与学的模式”的形态存在,并非以“课程”形态存在。美国的二三十年代兴起了进步主义教育运动,重视培养儿童的兴趣、创新能力,于是在杜威和克伯屈等的提倡下开展了以培养儿童兴趣和创新能力的“做中学”教学模式。杜威认为教学就是要唤起儿童的思维,思维就是明智的学习方法,并提出了问题解决的“思维五步”。在五六十年代,随着苏联“人造卫星”上天,美国又开始了学科结构课程运动,提出了针对接受性学习弊端的、以“发现”“探究”为特征的教学策略、方法,最为典型的当是布鲁纳的“发现学习法”。目前,研究性学习在美国的大、中、小学成为一种积极、有效的教与学的策略与手段。有学者指出,在美国,研究性学习有不同的表达方式,如“探究性学习、问题学习、项目学习、自主学习、独立学习、案例研究以及角色换位”,“它们之间其实没有本质区别”,都是研究性学习的不同表达方式,只是强调的侧重点有所不同而已。这些学习方式在实践中以不同的模式展开[1],其中尤以两种模式最为普遍,即“基于问题的学习(Problem-based Learning)与基于项目的学习(Project-based Learning)”[2],简称PBL。所以,美国的研究性学习活动并非以课程为主要实施方式,而“是用‘活动’的精神革新传统的学科课程,是致力于将学校所有课程变革为以活动为基础的学与教,从而以基于活动的课堂文化代替传统的讲授-接受式的知识传输主导的课堂文化”[3]。直到今天,美国的研究性学习仍以学科渗透为主。就德国而言,可把德国的“自由学习”视为“研究性学习”,它也是一种教学方法或学习方式。

我国具有研究性学习性质的教育实践在民国时期就有了,体现为陈鹤琴和陶行知展开的“生活教育”、“活教育”改革实验。这一时期的相关改革其实是在美国进步主义教育运动的影响下展开的。新中国成立后,尤其是改革开放后,我国借鉴了当时世界发达国家教育改革经验,开始进行关注学生创新精神和实践能力的教学改革。但在借鉴国外课程与教学改革经验时并没有直接拿来用,而是将外来概念本土化。可以说我国的“研究性学习”这个词是来自于本土。这一术语首先出现于20世纪80年代。1984年,杜殿坤和胡炯涛分别在其著作中明确使用“研究性学习法”这一术语,强调学习方法中的思维探究。随后,我国教学实践中出现了异彩纷呈的以培养学生个性和创造性为主要目标的教学模式,如“异步教学法”、“导学式教学法”、“八字教学法”、“尝试教学”等等。这一时期的研究性学习概念的内涵主要体现在学生学习思维、学习方法的培养和相应的教学模式或教学方法的转变上,所以这一时期国内外都出现关于学习思维、学习方法和教学方法研究的热潮,提出了上述培养创新精神和动手能力的种种教学模式。这些教学改革实践都有“研究性学习”之“实”而无其“名”。

2.以课程形式呈现的“有名无实”的研究性学习时期(20世纪八九十年代)

20世纪80年代世界各国掀起了教育改革的浪潮,尤其以课程改革最为突出,美国特别强调以“探究”为特征的教学策略与方法,也有一些学校开始开设独立的研究性课程。法国也在20世纪90年代中期开展研究性学习,将其作为单独开设的课程类型,在初中称为“多样化途径”,90年代末在高中推行,称为“TPE”。日本也在“综合学习课程”中设“综合学习时间”。这一时期“研究性学习”获得了课程之“名”。但获得了这个“名”并不意味着就能推动研究性学习之“实”的顺利实施。在1999年,法国发生了高中教师针对TPE的多次全国中学教师游行罢工[4],从国外经验来看,以单独开设“课程”之“名”来推动学校尤其是中学的“研究性学习”之实并非一帆风顺。

随着我国课程改革的进一步深入,1992年国家发布《全日制九年义务教育小学、初中课程计划》,规定实施“活动课”,学校拥有了一定的课程自主权,学校课程更多样化了。90年代中后期我国全面推行素质教育并开始了第八次课程改革,一些中学开始开设选修课、活动课。同时,这个时期信息技术、互联网逐渐被学校广泛使用。因此,课程政策变化和时代发展为研究性学习课程的产生提供了政策和物质条件,“研究型课程”的出现也就成为教育改革发展的必然选择。于是,1997年,上海率先在活动课中开展“研究性学习与研究型课程建设”研究。这里的研究性学习与研究型课程不是同一概念。从当时改革实践来看,前者是指学习方式,后者属于课程范畴。这是第一次明确地提出研究型课程,指“学生运用研究性学习方式,发现和提出问题、探究和解决问题,培养学生的自主与创新精神、研究与实践能力、合作与发展意识的课程,是全体学生限定选择修习的课程。研究型课程主要由学校、教师和学生共同开发实施”。这是一种以研究性学习方式为主的独立课程形态。之所以单独设置,是因为“学科课程完全采用研究性学习方式进行教学存在一定的限制,接受性学习在学科课程的教学中仍是一种主要的且极具实效的学习方式”。[5]从这可以看出,将二者分而治之的重要因素是希望以“课程”之“名”推动研究性学习方式之“实”。

这一时期“研究性学习”拥有了“课程”之名,彰显了我国教育改革决心。然而拥有“课程”之名,也未必能推动研究性学习方式之“实”的落实。相反,当学校、教师和学生在为一门新兴的课程开发耗其精力、财力和时间之时,反而忽略或影响了学科教学中研究性学习方式的研究和落实,从而导致“有名无实”。

3.“名实”形式统一而仍“无实”阶段(2000年到现在)

上海等地的课改实验为教育部推动和指导基础教育尤其是高中课程改革提供了实践支撑和现实依据。2000年1月,“研究性学习”就在中央政府文件《全日制普通高级中学课程计划(试验修订稿)》中首次亮相。从这个意义上说,上海课程改革实验中关于研究性学习和研究型课程的提法是研究性学习发展历程上具有关键意义的重要事件。紧接着,在2001年教育部就发布了《普通高中“研究性学习”实施指南(试行)》,要求从2002年9月起在全国所有普通高中实验研究性学习。国家的文件以“学习活动”来统一了学习方式和课程类型的不同称谓。这样,“研究性学习”概念的外延就包含了学习方式与课程编制类型。按照教育部文件规定,研究性学习作为综合实践活动课程的构成模块之一,是必修课,也应同综合实践活动课一样从小学到高中都要开设。但是通观《实施指南》可以发现,它的课程理念、目标、内容、组织实施以及评价等,皆与第八次新课程改革的本质是一致的。可以说,“研究性学习”背负了新课程太多的期望与任务。在实践中,不少学校从自身特点出发,开发出了一些颇有价值的研究性学习课程。但这一时期,少有人探讨课堂教学中的研究性学习方式的开展,八、九十年代如火如荼地旨在培养学生创新精神的研究性教学法改革趋于平淡,代之的是更为大气磅礴的“研究性学习”的校本课程开发。

从课堂中微观的教学方法和中观的课程同时进行改革看起来挺美好。但实际情况是,国家研究性学习的政策实施了近十五年了,不论是作为学习方式的研究性学习变革还是作为编制类型的课程实施,都遇到了困境,遇到了来自课堂和课程的双重阻力。但国家又要求以必修课的形式开设,所以不少学校要么作假应付检查、形同虚设,要么根本不开设。为什么会这样呢?这同改革思维缺乏系统性、整合性有关。教学方法和课程改革是一项系统工程,需要系统设计和充分的论证与实验。从1997年的实验到2000年1月的全国推行,实验时间不到三年,且实验范围是以发达城市上海为主,并没有充分考虑到各种现实条件及可能产生的种种困难,操之过急。因此,可以说,名义上的名实统一掩盖了实践中“实”的旁落。

从上面的演变过程可看出,在上世纪80年代以前世界各国基本上是教学法或学习方式的改革来推进研究性学习的进行。到了80年代后期开始重视以课程形式来推动。从这一发展脉络中也可看出我国研究性学习概念的演变与世界各国大致相似,但也有自己的独特之处。第一,我国研究性学习概念的形成其实是从民间到官方、自下而上形成的,可以说是来自于草根的一个概念,后来被国家采纳。第二,研究性学习演变的逻辑是从追求技术理性到解放理性,从追求通过教学方式或学习方式的操作程序或技术流程寻求人的创造性到追求通过课程更全面、系统地实现解放师生个性、发展创造性。这是对以前教学改革的更进一步发展。第三,我国的研究性学习是以学科的课堂教学方式和活动课程开发两个轨道同时进行来推动课程与教学改革的,但这两个轨道并非并行的,在当前的话语体系下,作为课程类型的研究性学习明显占据大量话语,这反映了我国关于课程研究的范式以开发为主。但正是如此,作为学习方式或学习方法的研究性学习反而被忽视,导致研究性学习形式上的“名实”统一而仍“实无”现象的出现。

二、研究性学习概念的重构

1.对已有研究性学习概念的解析

(1)研究性学习是一种学习方式、教学法或教学模式

把研究性学习视为学习方式,是指教师不把现成结论告诉学生,而是学生在教师指导下自主地发现问题、探究问题、获得结论。张肇丰认为,研究性学习“是指学生在教师指导下,以类似科学研究的方式去获取知识和应用知识的学习方式”,并强调“研究性学习并不是要取代已有的学习方式,而是一种学习方式的必要补充”[6]。方展画认为,要把“研究性学习”作为一种学习方式首先引进到各门学科的教学中去,要通过研究性学习使学科教学中固有的“传承”教学模式得到根本性的改造。他多次强调指出,“研究性学习”不能游离于学科教学主渠道之外;“研究性学习”既是课堂(学科)教学的重要资源之一,又是课堂(学科)教学的有机拓展或延伸,要从学科教学“活性化”的角度来理解“研究性学习”的内在价值,切实提升学生学习学科知识的主动性与能动性[7]。杨颖秀指出,研究性学习应当定位于学习方式而不是一门课程,“不是以研究为目的的孤立的或专门的课题研究。它需要与学科课程融于一体”[8]。

把研究性学习理解为学习方式之“实”,直接指向改革目标,即培养学生独立探索真知,学会直立行走,能独立分析问题和解决问题的能力。但这种理解也存在一些问题:把研究性学习理解为学习方式之“实”,直接指向改革目标,即培养学生独立探索真知,学会直立行走,能独立分析问题和解决问题的能力。但这种“有实无名”也存在一些问题。

①有固化学习方式之嫌。学生的学习方式或教师的教学方式应是个性化的,因人因地而异的。当前的关于研究性学习方式的程序、形式基本上是科学研究的那几个环节,而忽视了年级差异、环境差异、内容差异和不同个体之间的认知风格差异等。

②仅视为方式方法,似乎意味着对方法的期待过高,有形式训练取向之嫌。这种仅重视方法的教育理论不能接受。因为:第一,形式训练取向是受迁移假说的影响,但迁移“只有在有着近似结构的学习领域中才有可能实现,而且迁移也只在学习效果的迁移能够表现出来的情况下才会出现”[9];第二,过分强调这种方法易使教学内容工具化,甚至影响内容本身。如果师生在教学活动中只注重方法,易导致忽视内容,这也会影响到学生。

③忽视了学校机构的隐性机制,让人觉得“以科学理论和技术为依据,完全能解放学生”[9]。迈尔认为,学校制度、环境、行政管理者、方针政策制定者也制约着学习方式的转变。因此,研究性学习方式的培养不能仅依赖于教师和学生。

(2)研究性学习是独立的课程

崔允漷等学者认为研究性学习应当被视为一门独立的课程,是与其他学科在价值、地位、组织与实施方式方面具有独立性的一门课程。为了强调“研究性学习”是单列课程,有些学者干脆以“研究性课程”或“研究性活动课程”或“研究型课程”或“探究性课程”(如上海在义务教育阶段的称谓)表示属于课程编制类型的“研究性学习”。如,崔允漷等指出,研究性学习是“一门超越学科的、以探究为学习方式的、独立的综合课程”[10]。夏正江、梅珍兰指出“研究性课程是一种以探究经验的获得为本位的生成性课程,是一种探究性的活动课程[11]。

把研究性学习理解为一种课程编制类型,存在如下问题:

①以单列的形式与学科课程并列存在,其解决的思维方式有分科逻辑之嫌,并有可能形成这样一些误识:第一,培养探究能力的课程是研究性学习的任务,学科课程对此不承担主要责任。第二,既然是一门单列的课程,就应有专职教师,因此一些地区和学校设置了专职的研究性学习课程教师。

②课程内容往往囿于科学研究,且存在成人化、社会化、学科化倾向。这些问题都往往与学科课程有密切联系。

③课程编制较难,内容较为空泛,课程实施中形式主义严重,且师资和社会资源不足。由此,个别地区和学校干脆放弃开设。

(3)研究性学习既是一种学习方式更是一种课程

针对前面两种观点的局限,出现了一种折中的思路。以钟启泉、张华、霍益萍等为代表的学者认为,研究性学习既是一种学习方式也是一种课程。钟启泉认为研究性学习既是课程也是学习方式,但更强调其课程编制定位。2003年,他又指出,“研究性学习”作为一个崭新的课程领域,担负着改造学生“学习方式”的重任[12]。此观点总是受到人们的质疑:为什么“作为学习方式的研究性学习渗透在所有课程之中”时还要提出设立单独的研究性学习课程呢?而学者们的解释显得有点苍白。有学者认为,“在学科课程的范围内并在各科标准的框束下,研究性学习的功能难以获得充分发挥”[13]。认为是由于受传统教与学的旧方式影响,研究性学习方式在学科中渗透时必然会遇到强大阻力,而研究性学习课程的开设和实施,有利于减削这种阻力。这就又产生一个问题:如果学科标准框束了研究性学习方式实施,为何不改革学科课程标准,却要另起炉灶?难道另起炉灶或开设了研究性学习课程就能实现教师教的方式和学生学习方式的变革吗?

(4)研究性学习是一种学习理念或教学理念

基于前面几种观点的局限,有学者试图跳出这种“名”与“实”的框架,用“理念”说界定研究性学习内涵。靳玉乐、艾兴认为,研究性学习“就是一种学习,或者说是一种学习理念,研究性学习的理念可以渗透到所有的课程实践和教学活动之中”,是一种“包含学习目的、内容、过程和方法、评价等”全方位的学习变革[14]。易凌锋也从心理学角度为研究性学习是一种学习观进行了论证,认为研究性学习有几种操作模式:接受学习和发现学习相结合的模式、建构主义模式、问题解决模式、创造性模式[15]。周光礼认为,我国研究性学习“既是一种新的学习观,也是一种新的教学观”,应将其“渗透到学科和跨学科教学中”。从教学或学习理念角度来解释研究性学习,看起来层次更高,意味着研究性学习不仅应该在课堂内外、还应该在校内外进行教学改革;教学改革的内容决不是仅限于学习方式或教学方式,而是包括了学习(教学)的目标、内容、方法和评价等全方位的改革;不仅在教学上改革还应进行课程改革。所以,这种“理念”说体现了研究性学习改革的整体思维且避免了极端。但此观点显得有点“高大上”而缺乏可操作性,也易导致付之流水。

2.研究性学习概念的重构:“名”与“实”的辩证统一

(1)研究性学习是“名”与“实”的辩证统一体

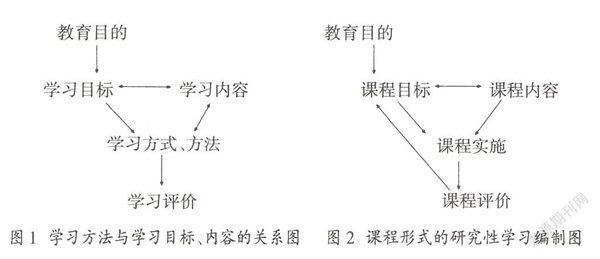

不管是作为学习方式还是课程,都要涉及学习活动或课程编制的基本要素:学习(课程)目标、学习(课程)内容、学习方法(课程实施与组织形式)、评价,教师和学生,等等。这两者都受更宏观的普通教育目的的制约。

从图1、图2的对比中可以直观地看出,作为课程形式设置的研究性学习过程与作为学习活动、学习方式的研究性学习过程是完全一致。只不过前者多了一个“名”,而这个“名”的过于强调反而掩盖了研究性学习活动之“实”。如此看来,我国有些学者称之为“研究性学习法”或“研究性教学法”其实是有一定道理的。因此,实在无必要单独设置带有一定“功利”色彩“研究性学习”(如把“综合实践活动”课时为“研究性学习”所独享),这样做反而割裂了学习活动与教学活动,背离了国家实施研究性学习的宗旨,使师生无所适从。研究性学习的本质就是学习活动,这种活动应该贯穿于整个学生的学习过程中,在学习内容体系上应该是全方位的、立体的,在实施时空上应包含校内、校外,课内、课外。

(2)探究性是研究性学习活动的基本特征

这种探究活动可以是学科教学中在教师指导下对人类已有认识成果(即学科内容)的探究体验活动,也可以是教师指导下对学生直接经验获得有价值的实践活动。所以,这种活动是在教师“教”与学生“学”的双边统一活动。如果缺乏“教”的指导,那么学生的探究体验活动易成盲目的行为。

(3)追求和促进学生创新精神和实践能力的发展是研究性学习活动的出发点和归宿

不管是方法说、课程说还是理念说,无不强调研究性学习培养学生的主动探究精神、创新意识,培养学生学会学习,学会自主发现和探究问题以解决生活世界和自然世界的实际问题。

(4)研究性学习活动的表现形态是变化发展和丰富多样的

从外延来说,研究性学习涵盖了不同的表现形态,从教学法或学习方式、课程类型到教学理念或学习理念的不同表达反映了其具有不同的历史形态,具有动态发展性。在不同的教育教学理念下,围绕着学生的创新精神和实践能力发展目标,教学(或课程)内容、探究、发现的方法、教师、学生、时空等要素形成不同的组合,这种组合形态是丰富多样的。在课堂教学中,体现为学习方式、教学法等形式;在大自然或社会生活中体现为课题或项目探究的直接体验,如文献研究、调查研究和实验研究;在思考人生、认识自我的活动中,则体现为一种沉思或一场辩论。因此,这些不同的表现形态并不是彼此割裂地存在的,而是作为学校教育系统中的有机组成部分,在协同地发挥其作用和功能,只是有时在不同育人情境下需要采取不同的形态罢了。

(5)研究性学习是一个开放的、个性化的学习过程

研究性学习的学习内容、学习目标、学习结果、学习方式都强调人的个性、差异性。在这个过程中,学生产生问题意识、创新意识,发展自己的操作能力和社会实践能力。

综上,研究性学习可以定义为在教师指导下,学生主动发现、主动探索以获取知识和经验,进而促进学生创新精神和实践能力发展的学习活动。

参考文献

[1] 胡庆芳,程可拉.当今美国中小学研究性学习的模式研究[J].教育科学,2003(5).

[2] 王爱芬.国外及我国开展研究性学习的综述[J].教育理论与实践,2005(4).

[3] 郑太年.从活动理论看学校学习[J].开放教育研究,2005(1).

[4] 霍益萍.“研究性学习”在法国[J].教育发展研究,2000(10).

[5] 安桂清.普通高中研究型课程的理论与实践探索[D].上海:华东师范大学,2001.

[6] 张肇丰.试论研究性学习[J].课程·教材·教法,2000(6).

[7] 方展画.研究性学习:姓“学”不姓“研”[J].教育发展研究,2004(3).

[8] 杨颖秀.研究性学习能否成为学生新的课业负担[J].外国教育研究,2004(5).

[9] 希尔伯特·迈尔.课堂教学方法·理论篇[M].尤岚岚,余茜,译.上海:华东师范大学出版社,2011.

[10] 崔允漷,安桂清.试论普通高中研究性学习的课程框架[J].教育发展研究,2003(6).

[11] 夏正江,梅珍兰.对研究性课程内涵的一种解读[J],教育研究,2001(6).

[12] 钟启泉.研究性学习:“课程文化”的革命[J].教育研究,2003(5).

[13] 张华.研究性学习的历史、现状与未来[J].教育科学研究,2004(3).

[14] 靳玉乐,艾兴.对研究性学习的再认识[J].课程·教材·教法,2003(1).

[15] 易凌峰.研究性学习的心理学基础[J].上海教育科研,2000(1).

[作者:林群(1973-),女,四川简阳人,绵阳师范学院教育科学学院副教授,硕士;余桥(1973-),男,四川遂宁人,绵阳师范学院教育科学学院副教授,硕士。]

【责任编辑 孙晓雯】