独立策展人:傅雷

——以“黄宾虹八秩诞辰书画展览会”为中心的研究

2016-04-15吴洪亮

文/吴洪亮

独立策展人:傅雷

——以“黄宾虹八秩诞辰书画展览会”为中心的研究

文/吴洪亮

傲—骨与执着纪念傅雷先生系列文章

20世纪中叶,对巴尔扎克、罗曼·罗兰、丹纳等西方文豪、学者经典著作的翻译,以及《傅雷家书》的整理出版,这使得傅雷以“翻译家”与“父亲”的身份长期留存于公众印象中。而由于其性格的孤傲与耿直,傅雷更被视为中国知识分子的精神标本,被后人纪念、敬仰。然而,傅雷作为艺术史学者、艺术批评家、策展人,甚至是艺术经济人的角色却一直被历史所遮蔽,或仅尘封于硕博论文的档案库中。时值“傅雷先生逝世50年”之际,本刊特以傅雷与黄宾虹等人书信、照片为线索,力求还原这位周旋于“十里洋场”却不为名利所囿的艺术策展人、经纪人,并以此纪念、缅怀傅雷先生的傲骨与执着。—编者

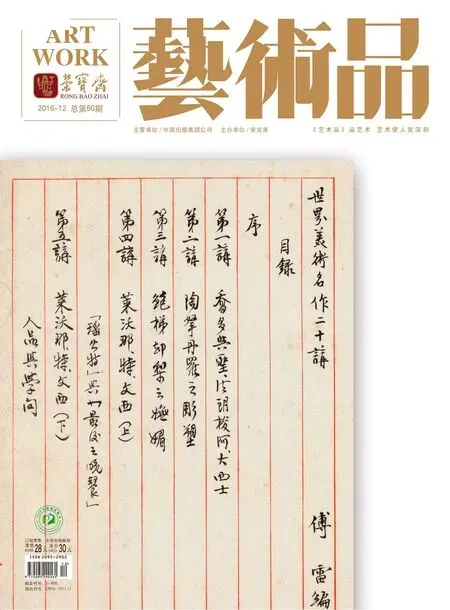

今年是傅雷逝世50周年,纪念活动接踵踏来,也使我们见到更多的相关文献与评述。笔者对于傅雷的认识当然是从《傅雷家书》开始,后来开始读他翻译的小说,由于此后在大学读了美术史专业,从而才发现,傅雷在某种程度上和自己是同行,故而《世界美术名作二十讲》等书不断进入视野。更在近十年前,有幸从事了美术馆工作,在研究过程中发现傅雷在其艺术的人生中,还有诸多对中国艺术发展的推动,他与庞薰琹、倪贻德在20世纪30年代初成立了中国第一个有严谨组织体系的现代艺术社团“决澜社”。他还多次以组织者的身份策划展览,而最值得关注的是他在抗战期间,在上海为远在北平的艺术家黄宾虹所做的那次“黄宾虹八秩诞辰书画展览会”(以下简称“八秩书画展”),由于此展览的诸多典型性,更由于近年“策展”成为了一个备受关注的行业,故而必然会引发更多关注。再有,笔者认为艺术的发展是诸多因素合力的结果,“策展”也是其中不可或缺的一环,而傅雷给黄宾虹所做的“八秩书画展”应视为中国近现代美术史中一个重要的节点,甚至是中国策展发展历史中的早期范例。

本文应视为对诸多学者成果的再认识,因此有必要对此前的研究进行一个简略的梳理。早在2004年,就有华振鹤的《傅雷为黄宾虹筹办〈八十书画展〉》一文发表,文章虽然简短,但也介绍了展览的一些基本情况。此后,暨南大学的胡震在其博士论文《傅雷艺术批评思想研究》中,专辟一章研究傅雷与黄宾虹的交往,其中对“八秩书画展”的许多具体情况进行了梳理和叙述,并进一步探讨了时间“为什么是1943年”、对象“为什么是黄宾虹”等问题,分析细致而深入。他后来单独发表的《傅雷与黄宾虹的交往—以“黄宾虹八秩书画展”为中心》一文基本与博士论文的观点一致。2010年,澳大利亚学者罗清奇(Claire Bobert)出版了 Friendship in Art: Fou Lei and Huang Binhong一书,是第一本对傅雷与黄宾虹交往进行研究的外文专著①此书现已有中文译本:〔澳〕罗清奇著、陈广琛译《有朋自远方来:傅雷与黄宾虹的艺术情谊》,上海:中西书局,2015年。。2011年,中国美术学院的吕作用在其博士论文《傅雷与视觉艺术》中又对展览的一些细节和过程做了进一步探讨,使“八秩书画展”的来龙去脉更加清晰。同年,上海大学的张长虹也发表了研究专文,他的《美术展览与艺术理想—以1943年“黄宾虹八秩纪念画展”为中心》一文把这次展览看作“是傅雷通过艺术策展具体展示其艺术观的一次实验……通过一系列的宣传与推销,傅雷成功地将传统型老画家黄宾虹包装推出。”②张长虹《美术展览与艺术理想—以1943年“黄宾虹八秩纪念画展”为中心》,载陈平编《美术史与世界性的构建:中国第四届高等院校美术史年会论文·纪实》,上海:上海大学出版社,2011年,第206页。这其实极大肯定了傅雷通过展览策划对黄宾虹艺术传播起到的推动作用。但文章的落脚点是傅雷的艺术理想,故而展览只是被当做材料使用,其背后所涉及的策展理念并未详谈。

以往的研究多是从美术史角度切入,在史实考证的基础上,对傅雷和黄宾虹的交往情况、艺术思想进行探讨。本文试从展览角度切入,将“八秩书画展”作为研究对象,以“策展人”的身份观照傅雷,并联系傅雷策划的其他展览,考察这个发生在20世纪中叶展览的当下意义。

一

策展人的概念自然源于西方,对应到英文则为“curator”,其原意为“看护者”“监管人”之意。这一角色最早可追溯到17世纪,是因欧洲一些私人博物馆对外开放,需要有人来管理、陈列作品而产生的,所以早期的“curator”更多地担负着库管、陈列员的职能。但随着博物馆的进步,“curator”的工作也越来越专业,要求具备更高的研究水平、展览构思能力、组织能力等,也就越来越接近今天的策展人了。由于“curator”是伴随着博物馆的发展而诞生的,所以这一词语现在也专指博物馆、美术馆等非盈利机构中的策展人。与“curator”相对的则是“independent curator”,即独立策展人。据研究,独立策展人的角色是因现代前卫艺术的发展才出现的,因此时间上要晚得多,大概可以追溯到19世纪末或20世纪初。而严格意义上的独立策展人,则要晚至20世纪60年代以后才真正出现。与非盈利机构中的策展人不同,独立策展人不但要担负展览的构思、组织、协调等工作,甚至要为展览的实施筹集经费等,因而对综合能力的要求要更高。因此从现实的展览层面来说,一个合格的独立策展人既要具备美术史、美术批评等方面的专业知识,又要掌握项目策划、组织以及经费筹集等方面的技能。20世纪中叶,中国固然没有策展人这个职业,但以其标准来衡量的话,我们会发现那时的中国已有不少人做着独立策展人的工作,傅雷显然是其中颇具代表性的一位。

傅雷曾在法国巴黎大学学习,当时的专业是文科。与此同时,他也在卢浮美术学校听课,对艺术和美术史产生了极大的兴趣。在法国常常交往的好友中,刘海粟、张抗、庞薰琹、张弦等都是艺林中人,就连傅雷交往过的法国女友在艺术方面也颇有见地。个人兴趣加之种种有利条件,使傅雷在艺术鉴赏和美术史方面的修养颇为不俗。留法期间,卢浮宫是他最常去的地方之一,法国的沙龙画展自然也在其参观之列。因此对于高品质的展览,傅雷是不陌生的。回国后,傅雷最先任教于刘海粟主持的上海美专,教授课程中除法语外,还有美术史、艺术论、名画家传等。他整个20世纪30年代的活动都与艺术界密切相关,除在上海美专担任教职外,他还参与发起成立决澜社,并写过不少美术评论、翻译的文字。据杨绛回忆,她与钱锺书曾经陪傅雷招待一位法国朋友,而傅雷名片上写的职业就有Critiqued Art(美术批评家)。可见傅雷对于美术事业不但热爱,而且是自信的。正是傅雷的这些素养和见识,奠定了他作为一个“策展人”的基础。

在给刘抗的信中,傅雷曾说:

生平自告奋勇代朋友办过三个展览会,一个是与你们几位同办的张弦(至今我常常怀念他,而且一想到他就为之凄然)遗作展览会;其余两个,一个是黄宾虹的八秩纪念画展(一九四三)(为他生平独一无二的“个展”完全是我怂恿他,且是一手代办的。—原注),一是庞薰琹的画展(一九四七)。③傅敏编《傅雷书简》,北京:当代世界出版社,2005年,第24页。

可见三展之中,傅雷尤以“八秩书画展”最为自豪。在分析傅雷的展览策划之前,我们首先还要了解一下此次展览的缘起。华振鹤在《傅雷为黄宾虹筹办〈八十书画展〉》一文中的说法是:“傅雷联络了顾飞及其夫君裘柱常共同发出倡议,拟借黄宾虹八十生辰之机, 在上海举办书画展览会。”④华振鹤《傅雷为黄宾虹筹办〈八十书画展〉》,载《世纪》,2004年第1期,第63页。这一说法大致是在傅雷给刘抗书信的基础上推测得出的,但这种判断并不符合事实,胡震和吕作用在各自的文章中都对此提出了异议。根据胡震在《傅雷艺术批评思想研究》中的考察可以确定,早在1942年,黄宾虹的故旧门生就有在次年为其祝寿办展的打算,可见傅雷并非这一展览的首倡者。从现有书信来看,1943年5月25日傅雷第一次给黄宾虹写信,在随后的几次通信中,他多次谈及对展览的想法。但直到当年的7月17日,他还提醒黄宾虹:“画会筹备事宜,若有所需,但乞明示,绵力所及,无不乐为长者趋驰也。”⑤傅敏编《傅雷书简》,北京:当代世界出版社,2005年,第44页。可见此时傅雷尚未正式参与到画展筹备中。⑥张长虹在《美术展览与艺术理想—以1943年“黄宾虹八秩纪念画展”为中心》一文中,以傅雷在6月25日给黄宾虹的书信中明确提出了展览设想为依据,认为“展览之事,其后已由傅雷全面接手”,此说并不准确。而从8月份的信件来看,又谈及展览时,傅雷的口吻发生了明显的变化,显然已经正式加入了展览筹备团队:“画会杂务,定当唯力是视,悉心以赴,行其实而不居其名,素志如斯,尚乞鉴谅。”⑦傅敏编《傅雷书简》,北京:当代世界出版社,2005年,第45页。

虽然傅雷并非展览首倡,但随着筹备工作的开展,他逐渐成为画展诸事的主导,而体现出了极强的综合能力。接下来即以此展为例,考察傅雷作为“策展人”所发挥的重要作用。

二

策展理念是展览的核心与前提。一个展览,是要侧重学术研究,还是就做一般性的陈列,或者纯粹做成为了卖画的商业展,其中的差别十分显著。对于一个策展人来说,不同定位的展览,不仅显示着个人的态度,对能力的要求和精力的投入也相差极大。其中尤以研究展最为难做,何况黄宾虹的“八秩书画展”还是兼及卖画性质的研究展,傅雷的付出可想而知。之所以极力强调展览的研究性,背后是有傅雷的艺术理想的。这种理想在他正式介入展览筹备之前就已明确表达,在1943年7月12日给黄宾虹的信中傅雷写道:

近顷海上画展已成为应酬交际之媒介,群盲附和,识者缄口。今得望重海内而又从未展览如先生者出,以广求同志推进学艺之旨问世,诚大可以转移风气,一正视听。⑧同⑦,第43页。

可见他正希望以黄宾虹展览为契机,扭转上海艺界的颓废风气。之后的信中,傅雷常常表达出这样的想法,并将徐燕孙、张大千等作为反例来提醒黄宾虹此次展览的重要意义。出于礼节制度、展览宣传等需要,邀请嘉宾必不可少,但傅雷给黄宾虹的建议是“请柬署名不必定倩名流巨公”⑨同⑦,第48页。。他主张请柬署名从黄宾虹《七秩纪游画册》列名的人中征求,既是知己好友,名望资历也都足够,考虑可谓周到。傅雷还进一步主张,请柬列名之人头衔只在请柬上写出,登报宣传时一律不加,以示简朴。从中也可想象,傅雷并不希望依靠交际关系来招徕观众买主,看重的还是展览本身的质量。这种简朴作风同样贯之于展览的各个环节:

画会形式及文字宣传,愚意力主朴实,以天真淡泊之艺术家本色,一洗时下买空卖空之恶习,故将来为画展所作文字,拟侧重于研究方面……⑩同⑦,第46页。

展览侧重于研究,一方面寄托着傅雷“一正视听”的艺术理想,另一方面也同他这一阶段的关注转向有关。“就傅雷30年代所发表的艺术评论文章和从事的相关艺术活动的简单罗列中,我们不难看出,这一时期傅雷对艺术美术批评的浓厚兴趣和对当时画坛各种艺术思潮的密切关注无论是《现代中国艺术之恐慌》和《我再说一遍往何处去……往深处去!》等直面当下的批评文章,还是旨在评析介绍西方美术创造和发展历史的《世界美术二十讲》,无不显示出以批评家自许的傅雷对西方美术史和美术批评的浓厚兴趣……特别是与决澜社及其代表人物庞薰琹的交往,无不说明傅雷对西方美术的更多兴趣。”⑪胡震《傅雷艺术批评思想研究》,博士论文,暨南大学,2005年,第70页。20世纪30年代对西方美术的关注,与傅雷的留学背景、归国后工作、接触人物都密切相关,但研究西方越多他却越发现自己骨子里的中国血脉。根据吕作用的研究,傅雷的兴趣越来越多地转向中国画,应当是从抗战爆发之后开始的。因为这一阶段他多沉浸书斋,“除埋首于中西故纸堆外,唯以绘画音乐之欣赏为消遣”⑫傅敏编《傅雷书简》,北京:当代世界出版社,2005年,第37页。,这无疑为其研磨中国画提供了更充足的时间。后来从表姐顾飞处看到黄宾虹的绘画,又经顾飞介绍与黄宾虹订交。从傅、黄二人的通信中可以看出,20世纪40年代的傅雷不但对黄宾虹的作品十分推崇,而且对整个中国传统艺术的研究也有极大的热情。他在信中多次提到自己没有很好地观览过传统绘画,并请黄宾虹帮忙寻购《故宫书画集》等书籍。这种迫切的研究愿望与策展人的职业素养恰恰一致。那么傅雷是如何在展览中做到研究的呢?

除了他所说的“为画展所作文字,拟侧重于研究方面”之外,傅雷在作品选择和陈列方面也是从研究角度出发的。早在傅雷写给黄宾虹的第三封信中他就提出了展览的构想:

再,尊作展览时,鄙见除近作外,最好更将壮年之制以十载为一个阶段,择尤依次陈列,俾观众得觇先生学艺演进之迹,且于摹古一点吾公别具高见,则若于展览是类作品时,择尤加以长题、长跋,尤可裨益后进……将来除先生寄沪作品外,凡历来友朋投赠之制,倘其人寓居海上者,似亦可由主事者借出,一并陈列,以供同好;即如默飞处及敝处两家亦有二三十帧可供采择。⑬同⑫,第42页。

这段文字已经基本勾勒出了展品的陈列逻辑及构成:整体以时间序列呈现艺术家风格演变过程,其中特别注意摹古作品以助后进学习,并通过借展来丰富作品面貌。八十岁的黄宾虹第一次举办画展,无论从年龄还是推广的角度,都有必要办一次全面系统的研究回顾展,傅雷的构思显然考虑到了这一点。几个月的展览筹备过程中,除了黄宾虹自己创作邮寄作品外,傅雷也会适时地提出建议。如在10月13日的信中,他希望黄宾虹再画几幅类似《白云山苍苍》一类的细笔作品。看到一幅题有唐人贾岛黄山温泉诗的作品,设色笔法与“印象派”相似,认为开辟了国画的新境界,也建议黄宾虹再画一二帧。此类意见均是出于研究考量。

当然,傅雷并没有因为研究的目的而大量堆砌作品,反而很早就与黄宾虹达成一致—主张陈设“宁疏毋密”,与当时很多商品陈列式的密密麻麻排布的画展大为不同。展览第一天他给黄宾虹报告情况的信中写道:

旧作以年代为序,新作以尺寸色彩搭配,务期和谐醒目,会场灯光换大号灯泡悬挂,亦从宽恕,颇与一般情形不同。⑭傅敏编《傅雷书简》,北京:当代世界出版社,2005年,第67页。

由此可知,不但最初的研究设想基本实现,在展场的视觉方面傅雷也有所考量。当时的展览条件固然不能和今天的专业美术馆相提并论,但在有限条件下尽量优化观众的观展体验,说明傅雷在展览陈列方面已有改良的问题意识。

事实上,此次展览的场地也值得注意。展场位于上海宁波同乡会的大楼内,这是当时上海重要的展览场所之一。早在清朝末年,旅沪宁波人就成立了“四明旅沪同乡会”,这是后来“宁波旅沪同乡会”的前身。在上海的近代史上,各地旅沪人员成立的同乡会在社会各个领域发挥了重要作用,其中又以宁波同乡会为代表。无论是在建立医院、扶困救灾等公益事业方面,还是兴办学校、建立图书机构等文化教育事业,宁波同乡会都有许多作为。虽然这些活动是以同乡互助为基础,享受待遇的主要是在上海的宁波籍人员,但这些公共事业的发展往往惠及整个社会。“宁波旅沪同乡会于1916年筹划建造新会所。1917年集款20万银元购定上海英租界西藏路与劳合路转角之地数亩作为会所建筑用地……”⑮袁颖《宁波旅沪同乡会附属图书设施初探》,载《中共宁波市委党校学报》,2011年第3期,第126页。1921年5月15日新会所正式开幕,根据袁颖所引《申报》报道:“新会所为五层西式楼房,第一层设有正厅和招待、办事等专室;第二层为演讲厅;第三层为月楼;图书室、阅报室、文社、音乐台、弹子房、聚餐室设在第四层;第五层为健身室、游艺术室、乡产陈列室。落成典礼之日,又在第五层增设书画室,陈列陈纫斋、郑寒村等甬上名人字画……”⑯傅敏编《傅雷书简》,北京:当代世界出版社,2005年,第127。可见宁波同乡会的新楼在建成之初,就功能完备,设施齐全,是当时上海的高端场所,这也使它有条件成为重要的艺术展览场地。宁波同乡会大楼并不仅限于会员活动,也提供场地租赁。冯筱才在研究民国各地的宁波同乡会后指出:“由于会章的制度化,会员人数较众,以及有会产出租可以得到稳定的经济来源,故能保持持续的发展。”⑰冯筱才《乡亲、利润与网络:宁波商人与其同乡组织,1911—1949》,载《中国经济史研究》,2003年第2期,第66页。可见在当时,会场出租是宁波旅沪同乡会的收入来源之一。1937年上海沦陷,宁波同乡会的许多工作也陷入了艰难维持中,但场地租赁一直延续了下来:“‘八一三’战时,同乡会全部房屋均改为收容被难同乡之所,尚嫌不足,嗣后被难同乡或自行出外谋生,或遣送回籍,或移甬收容,房屋得以空闲,于是礼堂及招待所得继续出租于会员或非会员。”⑱芗镛《宁波旅沪同乡会概况》,载《上海宁波公报(二周年纪念特刊)》,1940年4月27日,第50页。所以至1943年黄宾虹的“八秩书画展”举办时,才能选择此处为场地。从傅雷与黄宾虹的通信来看,在他参与展览筹备前场地就已选定,但傅雷后来并未对此提出异议,说明对这一会址是满意的。民国时期,“随着美展的频繁举办,相应出现各种提供美术展览场地的单位,比如上海宁波同乡会、寰球学生会、江苏教育会、商科大学、大新公司、青年会等等”,其中“宁波同乡会大楼二楼、四楼、五楼专门设有画厅”。⑲文嘉琳《中国近现代美术展览会研究》,硕士论文,华东师范大学,2007年,第48页。可见从专业程度来讲,这一展场在当时的条件下已属不错,这大概也是傅雷最终认同的原因。

整体而言,1943年抗战虽然正处于胶着状态,但各方面的条件似乎都为此次展览提供了一个契机。从黄宾虹的角度而言,他生于1865年,以古人计算年龄之法,至1943年正好八十。已界杖朝之年的他在当时画坛可谓高寿,且在专业圈内已得到极大认可,却从来没有办过一次个展。就傅雷而言,他此时对中国画正有着浓厚的研究兴趣,同时也认为黄宾虹七十岁以后的作品已经非常成熟,举办展览完全可行。就国内环境而言,虽然战争仍未结束,但此时上海局势却相对稳定。1940年汪精卫接受日本招降而设立伪政权,从民族大义上来讲,这种卖国行为令国人义愤,但在客观上却使东部沦陷区在一定程度上比较稳定,也为展览的举办提供了条件。1943年傅雷订交黄宾虹,其意义恰似罗斯金之于透纳一般。此时办展,可谓恰逢其时。

三

在以研究性为前提的定位下,傅雷是如何一步一步实现展览构想的呢?从笔者多年的美术馆经验来讲,展览项目有一套完整的流程,策展人的一项重要工作就是把控展览的各个环节,保证展览顺利推进,傅雷在这一点上做得十分到位。虽然加入稍晚,但傅雷在参与展览之前就十分关心展览进程。在1943年7月13日给黄宾虹的信中,他提到“尊作画展闻会址已代定妥,在九月底……”⑳傅敏编《傅雷书简》,北京:当代世界出版社,2005年,第43页。而短短相隔四天即再次询问:“画展日期先生已否同意?”㉑同⑳,第44页。这种急切的心情,除了对黄宾虹的关心之外,大概也感觉到展览时间紧迫,希望尽快确定以安排诸事。在正式主导展览后,对于各项事宜的推进傅雷则更有计划。9月1日,傅雷曾对黄宾虹说:

即言画会平时愚对于出品件数、陈列方式、会场布置、光线配合、刊印目录、定价高下等等,亦颇有改革意见,惜一般环境及鉴赏程度均谈不到耳。㉒傅敏编《傅雷书简》,北京:当代世界出版社,2005年,第46页。

虽然诸多设想难以实现,但从提及的各项事宜可以看出傅雷对展览的各个环节十分清楚。而具体到作品定价、出版印刷等方面则更可见傅雷对展览进程的把控力。民国时期的画家个展和现在还不尽相同,当时的展览更像是展销会,出售是最重要的目的之一。“在民国时期艺术市场异常活跃的时期,美术展览会作为艺术品流通的中介,被广泛运用,并为展览的主题,即画家个人、美术团体以及美术院校等机构在赢得艺术赞誉的同时,获得了相应的经济回报。”㉓朱亮亮《展示与传播—民国美术展览会特性研究(1911—1949)》,博士论文,华东师范大学,2014年,第173页。黄宾虹的展览自然也不例外,既要销售,就需定价。从九月开始,因不断有人预定作品以及捕房申报的需要,傅雷就提醒黄宾虹尽早确定润例。但经数次催促,此事迟迟未定。1943年以前,黄宾虹虽已在专业圈内享有大名,但作品并不好卖,之所以难于定价恐怕还是不知道如何确定标准。傅雷显然明白了黄氏的为难处境,与众人商议后,在10月15日的信中提出了参考意见:

据调查所得,北方画润至高者,约在每尺联券八十左右,吾公是否以此为准,或再提高,务乞速示。㉔傅敏编《傅雷书简》,北京:当代世界出版社,2005年,第58—59页。

这才最终促成了作品定价,此时距离傅雷第一次提议定价已历一个多月,距离开展还有20天左右。从不断催促到提出意见,事情虽然紧急,但傅雷仍留出了充足的解决时间,可见他的把控程度。至于印刷事项,傅雷在通信中不断提醒黄宾虹预留出排版、印刷周期,使得诸事紧张有序。到11月3日,“请柬特刊均已付印,特刊校阅已历三遍,画册照相亦已开拍……”㉕同㉔,第64页。11月8日,则“特刊已全部印竣,即将装订”㉖同㉔,第65页。。出版事项,只有展览画册因经费问题确定较晚,虽未能在会前印出,但确定会后可以出版,还在会上预约发售,成绩不俗。可见展前十天,各印刷事宜都处理停当,时间把握刚刚好。

除了流程把控外,傅雷在成本控制方面的作为也十分得当。一方面展览经费有限,诸事开展困难,另一方面又要保证展览质量,在两者之间取得平衡殊为不易。从傅雷的做法来看,他采用了最简单而有效的办法—开源节流。节流,即能省的地方尽量省,但绝不以牺牲质量为代价。以作品装裱为例,展览的作品“由裱工于背后衬托料半一层,再用小条绫子贴于牛皮纸轴上。如是则画面熨帖平复,益增美观。”㉗傅敏编《傅雷书简》,北京:当代世界出版社,2005年,第48页。这显然是一种成本低廉而又实用美观的办法。因此在10月30日给黄宾虹的信中,傅雷对与展览成本的控制成竹在胸:

开销一项,不外装裱、广告、印刷、会场四大目。现装裱一段已较寻常省去万余元,广告亦已减去一半,印刷惟请柬及订单簿,照目前已预订之件核算,已超出开销,将来惟净存款额之多寡不能把握,根本开支目前已有着落,可慰廑注。㉘同㉗,第62页。

虽然力求俭省,然一旦涉及质量问题时,傅雷必然会守住底线。比如展览特辑一事,原本是要找一杂志辟数十页特辑,但最终“以杂志性质偏于通俗,不甚相宜,佥主作罢,改出单行小册。”㉙同㉗,第58页。这样成本无疑比之前提高不少,但傅雷仍然坚持意见,甚至不惜自己承担费用:

若画会特刊印刷费、纸张费等,均与吾公无涉,此事原由下走一人主张,理当由下走一人负责,鄙意盖欲稍振艺界颓风,一正视听,非徒为报先生知遇之感也。㉚同㉗,第62页。

由此可见,傅雷策展有自己的理念和原则,这些并不会因为资金的限制而放弃。

节流之外,降低成本的另一方法即是开源。具体而言,傅雷通过调动多方资源、转嫁成本等方式解决了画册的经费问题。介入展览之初,一方面因为国内印刷技术有限,另一方面也由于耗费太大,并没有打算出版画集。在8月31日给黄宾虹的信中,傅雷建议:

会期前鄙意颇思联合默飞夫妇担任摄影,则尤精者一二十幅,先行拍摄留存,待事平日刊印画册……㉛同㉗,第45页。

可见此时的想法是先留存资料,待有条件时再行出版。就连黄宾虹《七秩纪游画册》再版,他也主张暂缓行事,因为木刻印刷在表现作品神韵方面效果太差。但随着展览筹备地进行,印制画册的事又被提上日程。10月11日的信中,他一方面向黄宾虹表示自己和裘柱常都没有能力印制画册,但也询问能否请黄宾虹在上海的老友出面帮忙。只隔一天,傅雷在13号的信中已表示此事得到了王秋湄的支持,由王氏出面帮忙主持画册事宜,效率不可谓不高。此后吴仲坰、秦曼等黄宾虹的好友也都帮忙出版画册,特别是秦曼出力最多。与此同时,展览筹备一方还与画册承印方达成协议,以黄宾虹的四幅作品抵扣了大部分费用,就连傅雷联合朋友准备垫付的两千元最终也未动用。至展览结束,画册出版不但没有产生费用,反而赚取了利润,傅雷对此颇为满意:

画册印刷成绩瑕疵互见,难以满意,唯先生虽于鉴真社酬答尊作四幅,但收回画册售款六千余元(盈余),无异赠去之四幅亦售得六千元,而另得不费分文之书四十本。换言之,画册乃系大众出资印成,先生不费一文尚得书四十本也。画册印制始终未曾动用一文本金(敝二女友任担之款亦未曾支取)。因系出售预约,而画会五日预约一百六十册,已发售一空,故书未出版而款已收集,此种盛况亦为空前。㉜同㉗,第71页。

在自己能力不够的情况下,傅雷调动资源、组织团队,并通过置换、预定等方法来转嫁成本,这种取之于众而用之于众的办法可谓高妙。

为吸引观众、扩大影响,展览宣传是非常必要的。今天如此,民国亦然。“作为以艺术品销售为目的之一的民国时期美术展览会,它们常常会充分利用信息传播快捷、影响广泛的近代媒体进行宣传和推广。当时由美术院校、美术社团、笺扇庄、书

画店、南纸店、艺术赞助人、掮客等艺术品中介所举办的商业性展览会大都在《申报》《晨报》《益世报》《大公报》等报纸以及《良友》《艺术旬刊》《艺风》(月刊)、《艺术界周刊》等美术专业杂志上刊登美展广告、名人题字、展览目录及各界评论等消息,以吸引社会各界的广泛关注并前往展览会现场参观和购藏。”㉝黄宾虹的“八秩书画展”自然也少不了宣传的环节。不过正如前文所说,傅雷在宣传方面力主朴实,而宣传费用也尽力节省,这已与一般商业展览大为不同。但这并不意味着傅雷不注重展览宣传,他的推广方式在当时来看反而更加高明。

首先,在收藏群体方面,傅雷尤其注重挖掘相对专业的收藏者。如前所述,画展之前黄宾虹的艺术市场并不好,故而对卖画一事不抱信心。傅雷在信中多次告知黄氏作品预定、销售的喜讯,无疑有为他打气的目的。但刚开始,老人似乎并不相信自己的作品会如此受欢迎,而把销售的成绩归功于傅雷的宣传。对此,傅雷专门在信中做了说明:

此次预定诸君皆企慕已久之人,纯出自动,绝非愚等宣扬之力,且艺林珍品得为同人分别庋藏,嘉惠厚赐,方感谢不遑,乃先生一再谦抑,下走等愈增惶愧矣。㉞

黄宾虹看到信后显然心情愉悦,在回信中表示:“至于画展,未能免俗,聊复尔尔;以此攫全,不值一笑。但以寒虫自矜其羽,不欲将珠弹雀;然非所论于知己之前,虽罄墨沈数斗,殊不为多。”㉟言语之中,颇有几分士为知己者死的味道。傅雷为人刚直坦诚,虽对黄宾虹敬佩尤嘉,但绝不会以谎言来阿谀奉承。由此,二人在藏家群体方面达成共识,都希望作品找到真正的爱好者。此后作品销售,有不少都是傅雷及黄宾虹的友人购去,当中虽不乏展览捧场者,但多数还是真正喜爱黄氏作品的。展览期间,购画者络绎,其中必有庸风雅者,但因为之前的展览宣传没有大肆浮夸的吹嘘,藏家群体相对要纯粹不少。

第二,傅雷推广黄宾虹作品时表现出来的国际视野。早在展览筹备期间,傅雷就不止一次表示过,战后希望再次赴欧,为黄宾虹办一次画展,出一本精良画册,将其艺术推向世界。民国时中国艺术走出国门的例子并非没有,画家中如徐悲鸿、齐白石、张善孖等作品都曾在国外展览,而中国艺术在国外的群展也不止一次。艺术家的作品出国,往往先是墙内开花墙外香,继而进一步引起国人重视,对艺术家来说是名利双收的事,齐白石就是最好的例子。曾留学法国,又置身艺坛多年的傅雷自然深知此理,故而才有为黄宾虹出国办展的想法。这一远景虽难实现,但傅雷从抗战结束之初就已经在用各种途径将黄宾虹的艺术输出国外了。在1945年9月的信中,傅雷告诉黄宾虹有美国的新闻记者和曾为艺术家的军人观摩他的作品,并非常喜爱,傅雷随即从自己的藏品中取出一二转赠。并透露对方有购买作品和为黄宾虹在美举办画展的意向。傅雷对此事极为上心,在信中即催促黄宾虹邮寄作品。而1945年11月的信中显示,傅雷再次向美国推介黄宾虹的艺术:

月之二十日有友人去美,特托其带去尊存画中二小条,并由晚用西文撰一吾公简传,以资介绍,未卜能有若干成就否?大作简笔者极精,与近代欧人理论风尚尤不谋而合,足征艺术一道固不分疆域种族也。㊱

而当得知英国的苏利文要撰写中国艺术家的书籍时,傅雷又毫不犹豫地把自己收藏的三张黄氏作品交给英国使馆拍照。虽然最终为黄宾虹在国外办展、出画册的愿望落空,但傅雷的种种努力,不但表现出他对黄宾虹艺术的推崇,更显示了他在艺术传播方面所具有的前瞻性国际视野。

傅雷传播策略的第三点主要表现在他撰写的《观画答客问》一文上。表面上看,这是傅雷为展览撰写的一篇文章,但细读此文,可以发现这并不是一篇简单的评论或叙述性文字,而带有更多的说明性质。整篇文章采用对话式文体,围绕黄宾虹的艺术展开问答讨论。对话体文章在古代比较常见,如《论语》、屈原的《渔夫》等都是此类,绘画领域则以荆浩的《笔法记》最为知名。《观画答客问》两人之间的对话以问答形式展开,这种“你”“我”之间的交流关系最易于将读者带入情境。文中所有问题环环相扣,虽然都是傅雷自己设定,但准确地把握了观众的心理,所设之问均是观众想问之事。他又能一一做贴切解答,读之令人信服。整篇文章围绕着黄宾虹的作品,讨论了观赏距离、笔墨、技法、神韵、风格差异等多个问题。在告诉观众如何欣赏和为何如此欣赏黄宾虹作品的同时,也说明了黄氏作品独特在哪里和好在哪里。文章虽然采用古体文,但语言通俗,条理清晰,对于有一定文化功底的人来说都不难读。所以与其说这是一篇评论文章,毋宁说它是一个公教的文本—对普通美术爱好者和社会大众的一次公共教育。此文载于《黄宾虹书画展特刊》中,前文已述,原本是拟在杂志上出一次特辑,但傅雷认为杂志过于通俗,而坚持改成特刊小册。如此不但更多文章可以收入,其研究性也更突出,傅雷也才有机会针对大众做一次普及性的公共教育(若采用杂志特辑,傅雷文章因太长而不能载入)。虽然成本提高,但对黄宾虹艺术的推广而言大有好处。张长虹在文章中认为:“黄宾虹被认为是传统型画家,傅雷按照自己的艺术理想,将其定位为沟通中西型,认为黄氏作品与西洋画尤其是印象派作品相通,所谓‘艺术一道,固不分疆域种族也。’由于有这样一个定位,黄宾虹作品等于是旧瓶装新酒,在近代艺坛中西交融的社会环境中,从新焕发了生机。”㊲这是基于傅、黄二人的大量通信得出的结论,是具有说服力的。但值得玩味的是,如此重要的发现在针对公众撰写的《观画答客问》中却并未提及。除了一句“董北苑一例,近时西欧名作又一例”㊳之外,全文再没有一处提及西画。据此推断,傅雷将黄氏之画与欧洲现代艺术相并列的想法当时可能还不成熟,另外他也可能考虑到大众的接受程度,故而在文章中并未详谈。从中也可以看出傅雷作为展览策划者的谨慎态度。

四

从整个展览来看,无论是展览的流程把控、展览定位、展示逻辑方面,还是展览的出版、传播、推广工作,傅雷都表现出了不俗的见识和能力。如果说这些表现出他作为“策展人”的专业性的话,那么专业之外,傅雷显然还有一些其他的特质最终确保了展览的成功。

首先,我们应该对傅雷不厌其烦、款款引导的交流方式表示认同。前文述及,黄宾虹对自己作品的市场并不自信,傅雷就不断在通信中报告作品的预定、销售情况来增加其信心。其实这只是他们交流的冰山一角。1943年,抗战正酣,时局艰难,傅、黄二人南北相隔,未见一面。即使今天通讯如此发达的情况下,策展人和艺术家在完全不见面的情况下,展览也很难进行。但傅、黄二人几乎完全靠书信沟通,从展览筹备、开幕到展后事宜,在长达半年的时间里,二人之间涉及展览的通信多达数十封。事无巨细,傅雷必一一汇报、请示,与此同时还要与黄宾虹不断沟通想法,统一认识,即使作品也需要邮递传送。好在战事虽然紧张,通信还不致中断。“七七事变”后,国民政府虽一再撤退,但却尽力保证邮政通畅。通过以外籍人士担任局长的方式,使得北平邮政在1941年之前始终未被日军完全控制。太平洋战争爆发后,沦陷区邮政完全落入日伪之手。但此时东北、华北、华南、东南等沦陷区基本连为一体,邮政通信基本畅通,这也使傅、黄二人的书信沟通成为可能。但距离的限制始终是一大障碍,虽然傅雷事事严谨,但在九月份时还是发生过一次丢画事件,多方设法仍未找回。责任虽不在傅雷一方,但此事的发生无疑对双方都造成了困扰。更甚于,黄宾虹在10月20日写给傅雷的信中列举了时局、资金等各种不便,已决意放弃画展。可见这位耄耋人已不堪展览琐事困扰,打起了退堂鼓。面对如此情况,傅雷当时的心情可想而知,不过后来展览事宜持续推进,说明傅雷还是做通了老人的思想工作。如今虽不见具体的开导书信,但傅雷所做努力可想而知。㊴从黄宾虹11月2日给傅雷的回信中可以推测,傅雷应当在10月27日给黄氏的信中对其进行了开导。但包括《傅雷书简》在内的各种出版物中,均未收入此信,因而难以了解傅雷的款款引导之词。而根据陈长田的研究,在白话文已经十分流行的时代,惯于使用白话文书写的傅雷围绕黄宾虹而有意使用文言文来写书信和文章,㊵陈长田《小议傅雷与黄宾虹交往中的文体策略》,载《美术观察》,2015年第6期。其中的文体策略亦可见傅雷为得到黄宾虹的认同与接收,在沟通交流方面花费的苦心。

另外一点值得称道的则是傅雷在展览过程中表现出来的原则性和变通性。所谓原则性,即在一些具体事情上,傅雷始终坚持自己的立场。如他多次强调不将自己的名字列入请柬,以避虚名之累。另外,凡是涉及作品处置、金钱利益等事,他一定会向黄宾虹说得相当明白。在书信中,常常可以看到他列的过手作品清单。而金钱之事更是分毫也不马虎,这从展览后傅雷所列的账目总结单及信中多次对款项处置的汇报都能看出。大概正是在细节上的严谨态度和原则性最终成就了二人的忘年之交。傅雷坚持原则,但并不是书呆子,他总能根据事情的变化做出合适的应对举动。如发生丢画事件后,为防止邮局有人因黄宾虹之名而故意拦截盗取作品,傅雷建议黄宾虹在包裹封面上只盖图章而不署名,这样一般人自然是认不出的。至于前文所述定价一节,傅雷虽然坚持黄宾虹自己决定,但多次催促无果后,他适时地与众人一起商讨提出建议,使事情得以推进。而黄宾虹定价后,他又在此基础上提出内外两种价格,以适应不同人群的购画需求。展览期间,傅雷又根据作品的销售情况适时调整价格,使作品盈利超出预期不少。正是这种灵活与变通才使得很多事情变得更加圆满。

在傅雷的主导下,“黄宾虹八秩诞辰书画展览会”最终成为了一个叫座又叫好的展览。从中我们不但能够看见傅雷的专业能力,更能感受到他的真诚态度。傅雷一生为三人办展,无论是黄宾虹,还是庞薰琹、张弦,与傅雷都是知己好友,而办展的请求也都是傅雷自己主动提出的。傅雷研究艺术的方法可以称为知人论世,他不但看重艺术本身,同样注重艺术家的人格品性,这从其艺评文章、教子方法以及与刘海粟关系的变化都可以看出。他主动为这三人办展,说明在人品和艺品方面对他们都极为认同。傅雷说过一个词叫“艺术良心”,这不单是他对艺术家的要求,也是对自己策划展览的要求。在展览频繁、策展人话语权越来越大的今天,如何坚守展览的专业性,保有策展的真诚态度,独立的策展精神,我们不妨回头看看傅雷。若能始终凭着一颗“艺术良心”做事,那则是中国的展览之幸、艺术之幸!

(本文作者为北京画院美术馆馆长)

责编/王青云