川崎病患者治疗前后血清白介素-33、白介素-21变化及意义

2016-04-14张莹莹

许 波,张莹莹

川崎病患者治疗前后血清白介素-33、白介素-21变化及意义

许波,张莹莹

[关键词]川崎病;丙种球蛋白;IL-33;IL-21

[作者单位]250031山东济南,济南军区总医院儿科(许波,张莹莹)

皮肤黏膜淋巴结综合征又称川崎病(kawasaki disease,KD),是一种儿童常见的全身血管炎性综合征,易累及冠状动脉发生冠状动脉瘤、心肌梗死等危及生命[1]。目前病因及具体发病机制尚未明确,可能和感染等诱因激发免疫损伤有关。白细胞介素-33(IL-33)、白细胞介素-21(IL-21)作为近年来新发现的细胞因子,均参与免疫应答。笔者所在科自2012年1月开始观察川崎病患者治疗前后血清IL-33、IL-21水平的变化,为进一步探讨KD发病机理、不典型KD的早期诊断提供一些帮助。

1 资料与方法

1.1一般资料随机选择2012年1月—2014年10月在笔者所在科住院川崎病患者67例,所有患者均符合全国高等学校教材《儿科学》第7版川崎病的诊断标准[2]。男38例,女29例;年龄1~6岁,平均(4.15±2.87)岁。其中,不典型KD患者20例,经心脏超声心动图证实有冠状动脉损伤(CAL)者23例。同时选择25例在医院体检的健康儿童作为健康对照组,所有患者及父母均知情同意,本研究获医院伦理委员会批准。

1.2方法67例川崎病患者均给予丙种球蛋白、阿司匹林等治疗。用法:单次大剂量静脉注射丙种球蛋白(2 g/kg),治疗效果无效者给予如上剂量第二次治疗。阿司匹林30~50 mg/kg·d,分3次口服,热退后逐渐减量至维持量3~5 mg/kg·d,疗程6~8周。有CAL者,低剂量阿司匹林维持至心脏超声心动图检查恢复正常为止。比较KD患者治疗前及治疗1周后血清IL-33、IL-21水平的变化。

1.3检测方法川崎病患者于治疗前和治疗1周后分别采集清晨空腹静脉血3 ml,使用美国R&D公司生产,上海西塘生物科技有限公司提供的试剂盒检测血清IL-33、IL-21水平,检测时严格按照试剂盒说明书步骤操作。25例健康对照组儿童按以上方法分别检测一次血清IL-33、IL-21水平。

1.4统计学分析所有数据使用SPSS 13.0统计软件进行统计分析,计量资料用均数±标准差(±s)表示,两组之间比较采用独立样本t检验,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

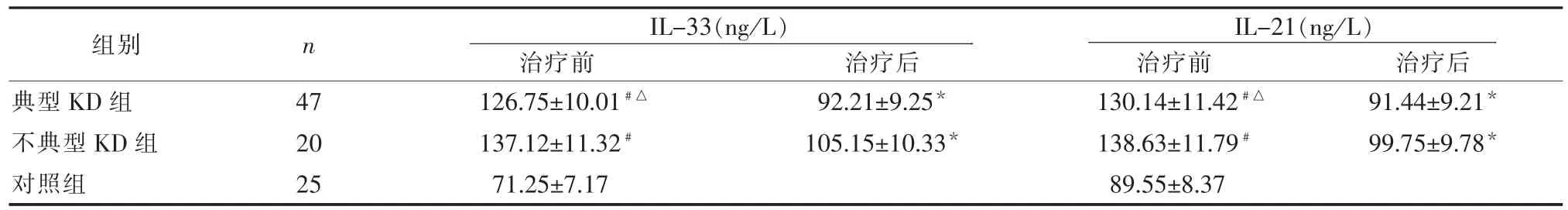

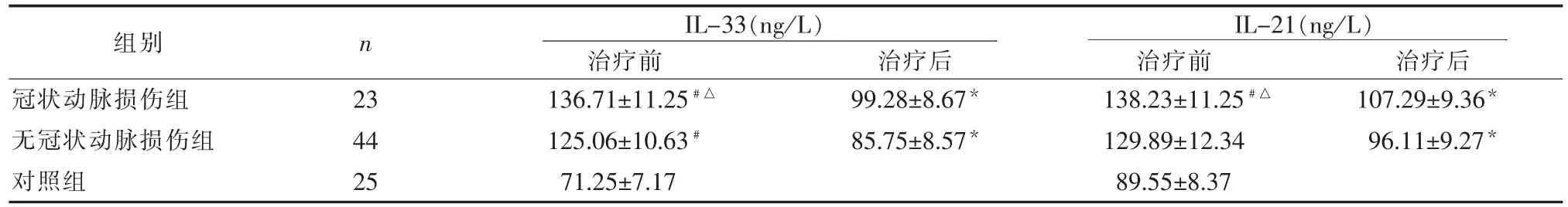

治疗前67例川崎病患者血清IL-33、IL-21水平明显高于健康对照组(P<0.01),其中,不典型KD组血清IL-33、IL-21水平明显高于典型KD组(P<0.01),见表1;冠状动脉损伤组明显高于无冠状动脉损伤组(P<0.01);治疗1周后所有患者血清IL-33、IL-21水平均较治疗前明显下降(P<0.01),见表2。

表1 典型及不典型川崎病患者治疗前后血清IL-33、IL-21水平的变化(±s)

表1 典型及不典型川崎病患者治疗前后血清IL-33、IL-21水平的变化(±s)

注:治疗前两组与对照组比较,﹟P<0.01;与同组治疗前比较,*P<0.01;两组治疗前比较,△P<0.01

组别 n IL-33(ng/L) IL-21(ng/L)治疗前 治疗后 治疗前 治疗后典型KD组 47 126.75±10.01﹟△ 92.21±9.25* 130.14±11.42﹟△ 91.44±9.21*不典型KD组 20 137.12±11.32﹟ 105.15±10.33* 138.63±11.79﹟ 99.75±9.78*对照组 25 71.25±7.17 89.55±8.37

表2 冠状动脉损伤组及无损伤组治疗前后血清IL-33、IL-21水平的变化(±s)

表2 冠状动脉损伤组及无损伤组治疗前后血清IL-33、IL-21水平的变化(±s)

注:治疗前两组与对照组比较,﹟P<0.01;与同组治疗前比较,*P<0.01;两组治疗前比较,△P<0.01

组别 n IL-33(ng/L) IL-21(ng/L)治疗前 治疗后 治疗前 治疗后冠状动脉损伤组 23 136.71±11.25﹟△ 99.28±8.67* 138.23±11.25﹟△ 107.29±9.36*无冠状动脉损伤组 44 125.06±10.63﹟ 85.75±8.57* 129.89±12.34 96.11±9.27*对照组 25 71.25±7.17 89.55±8.37

3 讨论

川崎病在儿科较为常见,由日本医师川崎富于1967年首先报道,其病理变化主要为自限性的全身性血管炎,病因及发病机制目前尚不完全明确,可能和支原体、立克次体等多种感染所引起的免疫功能紊乱有关[3],主要表现为T细胞介导的免疫应答。因为细胞因子在免疫反应中的重要作用,目前得到广泛研究,近年来,有关细胞因子在川崎病发病机制中的作用引起广泛关注。IL-33是近年来发现的IL-1家族的新成员,通过与其受体ST2结合,进而诱导产生Th2型细胞因子,既有促进炎症作用,又参与调节免疫反应,在血管性疾病、自身免疫性疾病、变态反应性疾病中发挥重要作用[4,5]。IL-21主要由活化的CD4+T细胞合成和分泌,通过JAKSTAT途径传递信号,通过对一些重要的免疫细胞如T细胞、B细胞发挥作用而参与机体的各种免疫反应,有望成为治疗各种免疫性疾病的一种新的有效手段[6,7]。因此本研究选择IL-33、IL-21作为研究对象。研究显示,治疗前67例川崎病患者血清IL-33、IL-21水平明显高于健康对照组,治疗后明显下降;而不典型KD组明显高于典型KD组,冠状动脉损伤组明显高于无冠状动脉损伤组,证实KD患者确实存在免疫功能紊乱,而且丙种球蛋白免疫调节治疗有效。川崎病最大的危害是合并冠状动脉损伤,随着不典型KD患者增多,误诊及治疗不及时的患者逐渐增多,如形成冠状动脉瘤破裂可危及生命,目前已成为儿童主要的后天性心脏病之一。研究证实,免疫调节紊乱是KD冠状动脉损伤的主要原因,IL-6等细胞因子在冠状动脉损伤者明显高于无损伤者[8],本研究结果也证实了这一点。因不典型KD患者多伴有冠状动脉损伤,且症状不典型,不易早期诊断和治疗,误诊率很高,更容易导致不可逆的心脏损伤。不典型KD发病率为10%~20%左右,因此对不典型KD患者做出早期诊断很有必要。本研究显示不典型KD组血清IL-33、IL-21水平明显高于典型KD组,以上结果提示,对于不典型KD患者,同时检测血清IL-33、IL-21可有助于本病的早期诊断,以免误诊或和延误治疗而导致冠状动脉不可逆损伤。

参考文献

[1]俞惠娟,朱卫华.川崎病冠状动脉血栓患儿8例药物治疗分析[J].临床儿科杂志,2014,32(9):881-884.

[2]沈晓明,王卫平.儿科学[M].第7版.北京:人民卫生出版社,2012:184-187.

[3]韩云坤,孙冰,李丽红,等.川崎病T细胞免疫及细胞因子变化的研究[J].中国实验诊断学,2011,15(9):1533-1536.

[4]张春霞,陈柏谕.IL-33与儿童常见自身免疫性疾病关系的研究进展[J].临床儿科杂志,2014,32(5):491-493.

[5]Miller AM.Role of IL-33 in inflammation and disease[J].Inflamm(Lond),2011,8(1):22.

[6]易本谊,朱红霞,江和.白细胞介素-21及其与相关疾病的研究进展[J].细胞与分子免疫学杂志,2009,25(11):1065-1067.

[7]李晓霞,李亚蕊,朱镭.血清IL-21水平在川崎病发病机制中的作用[J].中国医药指南,2012,10(20):403-405.

[8]沈文婷,蒋利萍,李淑娟,等.川崎病急性期患者Th17细胞检测及意义[J].中国免疫学杂志,2010,26(5):458-461.

[2015-07-13收稿,2015-08-11修回]

[本文编辑:宋敏]

DOI:10.14172/j.issn1671-4008.2016.01.014

[中图分类号]R725.5

[文献标志码]B