甘肃少数民族地区农民信息需求调查分析与对策研究*——以甘肃临夏回族自治州东乡族自治县农村为例

2016-04-12马春燕西北民族大学图书馆甘肃兰州730030

马春燕(西北民族大学图书馆,甘肃兰州 730030)

甘肃少数民族地区农民信息需求调查分析与对策研究*——以甘肃临夏回族自治州东乡族自治县农村为例

马春燕

(西北民族大学图书馆,甘肃兰州730030)

摘要:临夏回族自治州包括七县一市,其中东乡族自治县是最贫困的一个县。笔者采用调查问卷与访谈相结合的方式,对东乡族自治县近两百农民信息需求现状进行调查分析,认为农民信息需求发生了较大变化,但仍存在一定问题。鉴于此,提出了加快东乡族自治县农村信息化建设发展的对策。

关键词:东乡族自治县;农民;信息需求;信息服务

1 概述

东乡族自治县是我国惟一的东乡族聚居区,位于甘肃省中部、临夏州东北部。东乡县现辖20个乡5个镇,229个行政村,1893个合作社。据2012年底统计,全县总户数5.56万户,其中东乡族占87.04%,有96.4%的人口在农村,贫困面高达49.27%。全县土地面积15.13万hm2,人均0.1hm2,耕地面积2.5万hm2,只占总面积的17%,其中山旱地2.1万hm2,占87.33%,是一个典型的旱作农业县,也是国列省扶的重点贫困县之一,被联合国定为“最不适宜人类居住的地区”[1]。

东乡族自治县的布楞沟村,距县城50km,地处两山之间,山大沟深,自然条件严酷,是全县最为贫困、极度干旱的山村之一。2013年2月3日,习近平总书记专程到布楞沟了解扶贫开发情况,看望贫困群众,明确要求要加大扶持力度,“把水引来,把路修通,把新农村建设好。”他强调,党和政府高度重视扶贫开发工作,特别是高度重视少数民族和民族地区的发展,一定会给乡亲们更多支持和帮助。随着“八七”抚贫攻坚计划实施以来,国家对贫困地区在体制、资金、基础设施建设等方面给予重点倾斜和支持,这些政策也给少数民族地区带来了前所未有的发展机遇。但是,东乡族自治县由于受交通不便、经济落后、农业生产力水平较低等因素的影响,信息传播渠道不畅和信息服务发展严重滞后,制约着广大农民对信息的获取和信息化建设发展,其公共信息服务尚处于初级技术应用和低水平管理阶段。

为了解东乡族自治县农民信息需求以加快农村信息化建设,笔者找准一个点,集中对临夏州东乡族自治县的锁南、达板、唐汪、董岭、赵家、百和、关卜、河滩等乡镇11个村居委会1700多农户家中开展调查访问,共发放调查问卷200份,收回问卷146份,有效问卷122份,有效问卷占回收问卷的84.5%。主要采用调查问卷与访谈相结合的方式,对农民在信息需求种类、获取渠道、获取信息能力以及现有信息获取途径、当地信息机构设置、信息服务硬件建设存在的主要问题等方面进行了深入的调查。

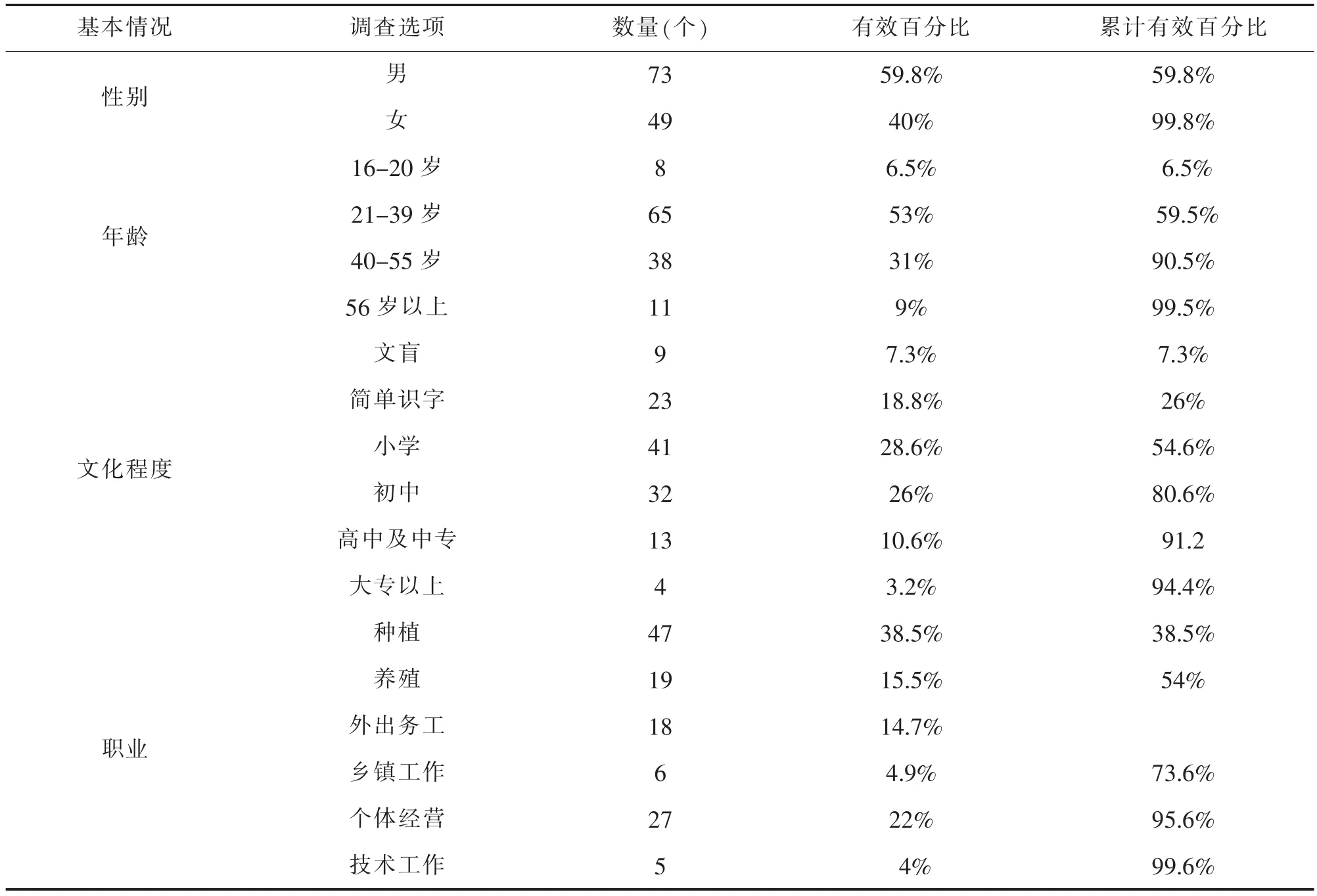

2 被调查对象的基本情况

表1显示,东乡县整体受教育的程度不高,近七成的农民文化程度是中小学生,特别是小学生居多,在性别上男性明显多于女性。所从事的职业多为体力劳动,以种植、养殖、个体经商等为主,外出农民工主要从事建筑、运输和餐饮等服务业,以年轻、壮年劳动力为主,基本上是在为解决温饱而打拼。55岁以上的人尽管他们的时间相对空闲,但与外界联系少,许多是文盲和半文盲,由于东乡族只有自己的语言,没有文字,大多数老人几乎不识字,文化水平普遍较低。

表1 被调查当地农民的基本情况主要涉及农民的性别、年龄、文化程度、职业等

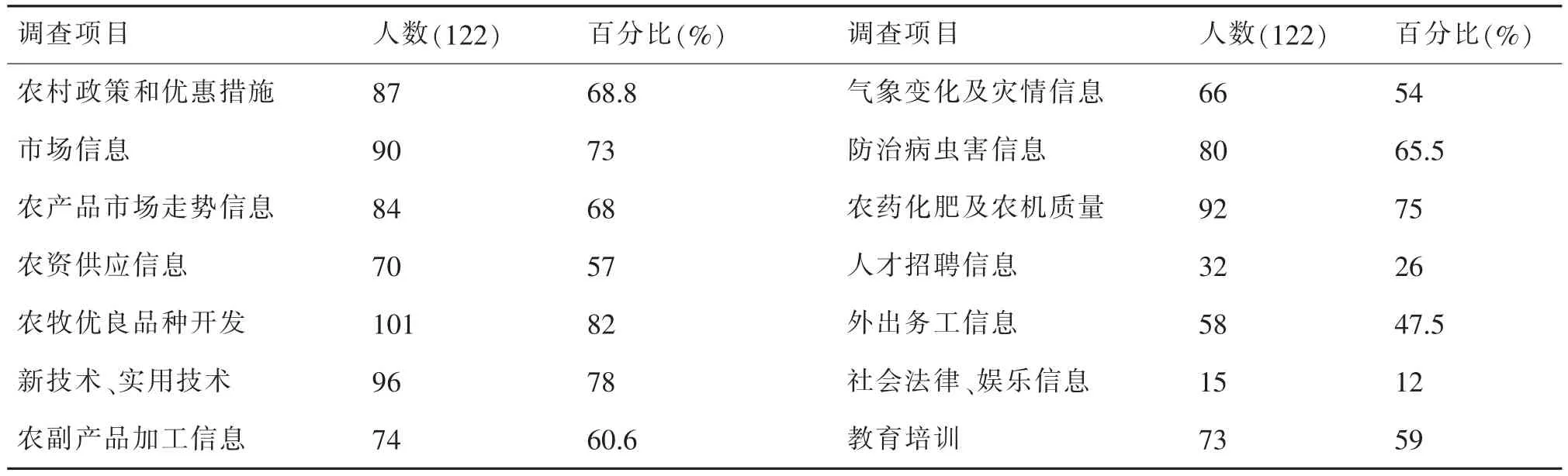

表2 农民最需求的信息种类多项选择(%)

3 东乡族自治县农民信息需求及利用现状调查

3.1农民对信息种类的需求状况

表2显示,农民最需求的信息按重要程度依次为农牧优良品种开发(82%);新技术、实用技术(78%);农药化肥料及农机质量(75%);市场信息(73%);农村政策和优惠措施(68.8%);农产品市场走势信息(68%);防治病虫害信息(65.5%);农副产品加工信息(60.6%);教育培训(59%);农资供应信息(57%);气象变化及灾情信息(54%);外出务工信息(47.5%);人才招聘信息(26%);社会法律、娱乐信息(12%)。从调查数据来看,农民更侧重信息的实用性和可操作性。而对文艺娱乐信息则不那么看重,仅作为消遣。几乎七成的人都认为自己需要培训。说明农民对信息的需求不再局限于单一的种养技术,而是具备较强的科技意识、市场意识,希望通过采用技术来提高农牧业生产水平,通过采用新品种,生产出能够满足市场多样化的产品。

3.2农民获取信息途径

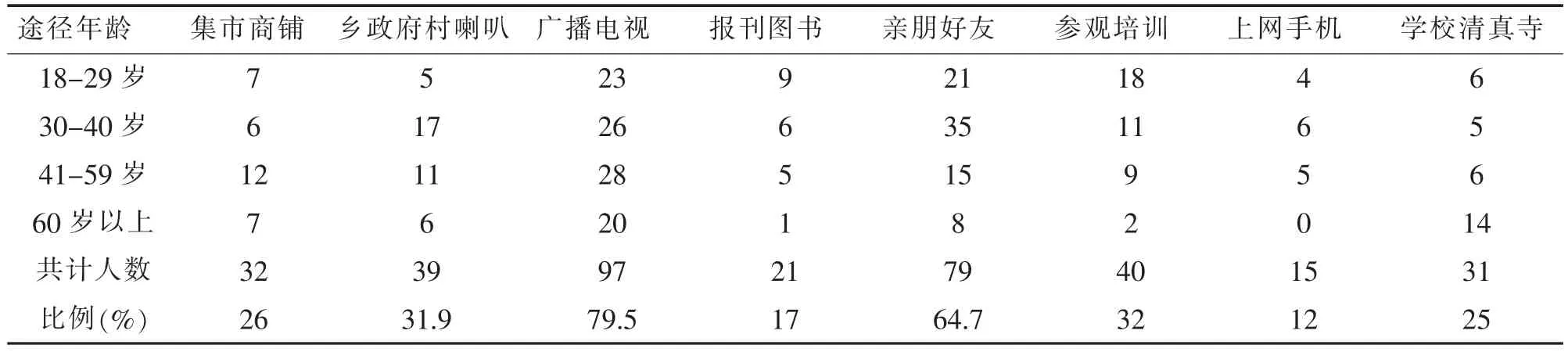

表3 农民获取信息的主要途径多项选择(%)

表3显示,目前本地农民获取信息的主要途径是广播电视,79.5%的被调查者认为他们平均每天看电视的时间在2h以上,特别是60岁以上的村民。79%的调查者认为“亲朋好友”是他们获取信息的又一渠道,特别是30~40岁年龄段的人,从致富技术到外出务工就业的信息主要从“亲朋好友”处获取;而从“报刊图书”获取信息的仅仅占17%。这也充分说明广大农村的文化生活单调,获取信息途径比较传统;由于经济相对比较落后,电脑、手机上网还是奢侈品,尽管他们也十分渴望从便捷的网上获取信息,但仅有12%的调查者选择了“上网”获取信息,主要原因是“不会用,缺乏相应的知识和技能”,还有一个原因就是“买不起”。60岁以上的老人多在清真寺做礼拜的间隙中,互相聊天时获得信息。

3.3农民获取信息的能力及信息服务满意度

近年来,东乡县狠抓信息网络进村入户,使信息网络建设成效显著。截止目前,全县共有固定电话用户12000户,移动电话用户144370户,宽带用户1958户,移动、联通、电信三大运营商建立通信基站253个,使移动电话信号基本覆盖了全县所有乡镇村社。拥有数字电视126套、有线电视主干线路64km、分配网线路23km,全县无线调频广播覆盖率达到95.7%,有线及无线电视综合覆盖率达到98.2%;光纤网络覆盖全县24个乡镇。基本建成了覆盖全县的信息网络体系。

从调查中发现,通过电视来获取信息成为农民最直接的渠道。东乡电视台属于自办电视台,因为文字转换问题不易解决,所以,东乡族语言和汉语双语播音还没有完成。根据国家提出的保证已通电的行政村,边远山区的群众可以收看到中央一套、省一套节目以及收听到中央一套的广播节目。从1998年开始,东乡族自治县全面组织实施“村村通”工程,现共建成乡村卫星收转站97个战室(10个乡站、87个村室),广播电视的覆盖率由1998年的51%和59%,提高到了72.1%和80.1%。

表4 农民获取信息的能力

表4显示,东乡族自治县农民用户完全具备获取信息能力的只占19.6%。有18%的农民根本没有信息获取的条件和能力,信息意识淡漠。尽管大部分农民可以通过电视、报纸和其它辅助条件获取自己所需要的信息,但由于缺乏信息的针对性和时效性,宣传导向和培训力度不够,导致信息不能在广度和深度上有效地满足农民的信息需求。

表5 农民对获取信息服务机构的满意度

从表5中看出,本地农民对信息服务服务机构的信息查询、信息提供、信息传输等方面均没有达到满意的标准。将近六成的农民认为信息种类较少,信息数量较少,信息更新速度较慢,信息服务方式单一,信息资源分散。

4 东乡族自治县信息化服务建设存在的主要问题

4.1自然环境恶劣和自然灾害频发

东乡族自治县境内山大沟深,土地贫瘠,水土流失严重。由于受到恶劣的自然地理条件影响,东乡族自治县从历史上就是一个灾害频发的地方。该县的自然灾害主要有气候性灾害和地质性灾害。气候性灾害主要有旱灾、雹灾、霜冻和洪水等,地质性灾害主要有山体滑坡和地震。其中,对东乡人民危害最大的当属旱灾。据调查,自东乡历史上有记载的东汉建武十年到现在的1900多年中,共发生过大旱灾72次,小旱灾不计其数。新中国成立以来,平均每1.3年就发生自然灾害一次[2]。这样年复一年的干旱使农业生产遭受重大损失,造成基础设施建设落后,限制了当地农民获取信息的途径和能力,使东乡县在市场竞争中处于劣势地位,进而严重制约了信息化建设的发展。

4.2资金投入不足和缺乏技术人才

东乡自治县信息化由于资金投入不足,不能配备足够的硬件设施和建立相应的信息化服务机构。在调查中发现,所有行政村均没有建立信息化服务机构和信息服务系统,信息咨询服务工作仍处于较低水平。农民培训的费用、信息化服务机构的建设等经费没有明确的来源。有些乡村还没有实现“村村通”,基础建设薄弱,村级信息站点建设缓慢,没有达到全面覆盖。信息技术人才严重缺乏,信息化建设队伍建设薄弱。既懂得计算机网络技术以及信息的采集、分析、处理、发布等知识,又懂农业信息的复合型人才十分匮乏,很难保证在信息化服务上的质量与效率。

4.3信息资源缺乏针对性和时效性

洋芋、大接杏、大红袍花椒、葵花籽、早酥梨、东乡站羊等均为甘肃著名的土特产,尤其是“东乡手抓”闻名全国。面对这些特色产品,农民不仅需要天气信息、肥料的价格及功能、除草剂和杀虫剂的价格及功能、出售价格等各方面的信息。还需要得到关于化肥、除草剂、杀虫剂的副作用方面的信息。但真正针对农民有利用价值的信息内容不多,时效性不强。如洋芋的种植栽培已在东乡全面普及,存在的问题是由于病虫害防治不力及良种更换不及时,部分农民的亩产较低,信息传递难于有效地引导农民进行科学种田和良种推广。在劳务输出方面,大部分还是靠亲朋好友、老乡等介绍就业,转移的方式大都是自发无序,富余劳动力网络不健全,信息不畅,缺乏一条龙式的服务和管理体系。信息不灵,对外界用工需求了解不够,难以有针对性地及时组织输出,劳务信息的搜集、整合、发布组织化程度不高。

4.4网络费用高,普及难度大

网络信息的应用与农民的收入水平是息息相关的。农民上网须购置必要的设备,须交纳上网费用和新增业务费,农民希望信息服务能够免费获得,或者能够有一些优惠措施,其中70%以上的农民希望获取免费服务。但是,东乡县素有“陇中苦瘠甲天下,东乡苦瘠甲陇中”之说。一苦(生活环境艰苦)、二穷(县穷、民穷)、三缺(缺资源、缺资金、缺人才)是东乡的基本特征。全县96.4%的人口在农村,贫困面高达49.27%。农民电脑拥有率不足5%。东乡农民的收入水平相对较低,直接制约了计算机等技术手段的运用和普及,宽带价格过高导致农民上网费用超过他们能承受的经济限度,影响到农村互联网络和农村信息化的建设,影响了农民利用网络信息资源的积极性和信息普及率。

5 完善东乡族自治县农村信息化的对策

5.1重视农村信息化工作,健全农村信息服务体系

网络是用户获取信息资料的主要途径。网络的建立是影响用户获取文献信息的首要因素。《中共中央国务院关于切实加强农业基础建设,进一步促进农业发展农民增收若干意见》中明确指出“按照求实效、重服务、广覆盖、多模式的要求,整合资源,共建平台,健全农村信息服务体系,推进“金农”、“三电合一”、农村信息化示范和农村商务信息服务等工程建设,积极探索信息服务进村入户的途径和办法。”[3]要解决这些问题,必须进一步重视网络的构建,健全农村信息服务体系,进一步加强农村信息发布机构等基础设施建设,使农村信息服务走上良性循环的轨道。

5.2突出民族地区特色,整合区域优势信息资源

劳务输出是东乡族自治县着力培育的一项支柱产业。东乡族作为独特的少数民族,在劳务输出方面具有自身的优势,特别是青藏线上的“东乡铁军”劳务逐步形成了具有民族特色的品牌。全县劳务人员地域流向、行业分布及从事工种具有明显的地域性和产业取向,多以体力劳动为主。省内主要以兰州市建筑拆迁、旧家具收购、餐饮服务为主;在武威等河西地区以皮毛贩运,牛羊肉加工为主。省外输出劳务主要分布在青藏线一带从事建筑修路、皮毛贩运、清真餐饮等行业;赴新疆地区的劳务主要从事拾棉花、牛羊肉加工、土地承包,商贸等行业;通过多年的在外创业,东乡劳务在青藏铁路修筑、清真餐饮、建筑拆迁及旧家具收购领域占有较大份额。因此,建立健全劳务信息体系和整合信息资源,多途径搜集劳务信息,对搜集到的信息进行择优整理,提高信息传递的真实性及信誉度;通过广电局部门,对择优处理后的招工信息进行轮回播放。在县电视台开设劳务工作专栏;发挥各乡镇劳务工作站和劳务信息员的作用,及时把各方面信息传达到农民手中。

5.3开展农业信息知识培训,提高农民的信息素质

农民信息素质的高低是接受信息服务的关键,也是影响农村信息化建设的重要因素。农民缺乏对阅读文化建设的认识,在一定程度上会阻碍农民信息服务的深度[5]。农民的信息素质普遍偏低,其突出表现是:教育投入不足而发展缓慢,普初率为15%,适龄儿童入学率为80%,而辍学率高达18%;全县青年文盲和半文盲高达56%;在总人口中,初中以上的人口占7%,大专以上的不足0.3%。有近10万文盲和半文盲[6]。因此,在东乡农村信息化建设中,要重视农民信息素养的提高,加大对广大农民信息化应用的宣传和引导,大力开展信息化知识的普及培训,开展多种形式的农民教育培训工作。在“阳光工程”、“农村实用人才”、农函大和“绿色证书”等各项培训内容中增加“信息操作技术”,将有利改善农村信息闭塞的现状。以信息化来推动农业发展,帮助农民增收,助力新农村的建设工作[7]。

5.4建立东乡县农业信息数据库,保证信息供求渠道畅通

制约东乡社会发展,造成脱贫速度缓慢和容易返贫的因素很多。但归结起来,主要因素有三个:一是因缺水而农业收成无保证;二是因就业门路少而农民缺钱花;三是由于自然条件特别恶劣的部分山区,无论怎么投资苦干都难以脱贫[8]。怎样使东乡农民增收和脱贫致富,信息提供条件和技术指导是关键环节。所以,要以东乡县的气象、灾情、土壤、农牧业及栽培技术为基础资料,建立以病虫害防治技术、优良品种信息、田间管理技术、养殖技术为主的农业科技信息库,把最新的农业生产资料信息、农产品市场信息、农业政策信息、农业科技人才信息、农业教育信息及时传递给农民。加强对信息员的管理培训和信息员待遇的提高,开发、整理农业信息资源要从信息的真实性和有效性出发,以市场和农民需求为导向,加强市场信息的开发与分析,保证信息供求渠道畅通。

5.5加大经费投入,建立政府门户信息网站

2008年,东乡族擀毡技艺跻身国家级非物质文化遗产名录,2012年4月,国家民政部批准立项“东乡锦绣工程试点项目”,使该项目由原来资助100名刺绣妇女扩大到600名,项目资金由100万增加到160万。“东乡手抓”羊肉是甘肃省东乡族自治县独有的民族品牌,在省内外占有一定市场份额,年产值超过2亿元。东乡唐汪川“大接杏”和东乡“大尾羊”更是远近闻名。因此,要加大这些特色品牌项目的资金投入和相关产业链的信息公开力度,尽快建成政府门户网站,在网站首页位置开设统一的“项目信息和品牌信息公开共享专栏”,提供统一的信息发布工具,通过链接、整合数据,提供面向社会的检索、查询服务,并逐步实现“一站式”的项目信息和品牌信息综合检索服务。

6 结语

了解农民信息需求是有效开展农村信息服务的基础,尤其要关注老、少、边、穷民族地区弱势群体农民的信息需求。要充分发挥新闻媒体和舆论宣传的作用,倡导信息化意识,树立信息致富观念,提高农民对信息化的参与程度,提高农民抓信息、用信息的自觉性,使农业信息化成为农业信息技术人员、农民和相关机构、人员的共同认识和自觉行动[9]。因此,东乡族自治县农村的信息化建设应该从实际情况出发,注重教育投资和人才培养,改变传统理念,提高东乡族农民的文化信息素质,

发挥自生优势,突出民族区域特色,整合信息资源,建立农业信息资源数据中心,为农业生产服务,推动东乡族自治县的农业信息化建设。

参考文献:

[1]胡兆义.中国西北民族地区农村贫困问题研究—以甘肃省东乡族自治县为例.宁夏大学学报(人文社会科学版)[J].2012(5):131-135.

[2]马国忠.乡族[M].昆明:云南大学出版社,2004:23.

[3]国务院关于切实加强农业基础建设进一步促进农业发展农民增收的若干意[EB/OL],http://www.xjxnw.com., 2012-09-21.

[4]刘敏,邓益成等.农民信息需求及对策研究—以湖南省农民信息需求现状调查为例[J].图书馆杂志.2011(5):44-48.

[5]刘铁军,董河燕.关于解决东乡族自治县农村贫困人口脱贫问题的思考与建议[J].西北民族学院学报(哲学社会科学版),2000(1):94-102

[6]李红琴.彝族地区农民信息需求调查分析与对策研究—以凉山彝族自治州布拖县农村为例[J].图书馆,2013(4): 62-64.

[7]王恒玉.非正式制度创新:甘肃农业信息化对策研究[J].图书与情报,2004(4):6-8.

*基金项目:本文系2012年度甘肃省社科规划项目“甘肃民族地区公共信息服务现状分析及发展研究”(项目编号:12014TQ)的研究成果之一。

中图分类号:G252.0