南音润腔之美①

2016-04-11陈燕婷中国艺术研究院音乐研究所北京100031

陈燕婷(中国艺术研究院 音乐研究所,北京 100031)

南音润腔之美①

陈燕婷(中国艺术研究院 音乐研究所,北京 100031)

不同乐种润腔方法不同,各有各的特点,从而形成了自己独特的风格。南音的润腔特点大致有四:其一,与级进为主的骨干音相一致,润腔音也多与骨干音构成级进关系;其二,定规之中的灵性发挥,即所谓的“死谱活奏”;其三,各声部润腔不刻意追求整齐划一,因而造成多样统一的效果;其四,以级进为主的骨干音碰到以上方大二度为主的润腔规则,无形中形成了多重大三度并置;其五,润腔随字调而做。这些特点共同构成了南音独特的润腔之美。

南音;润腔;死谱活奏;多重大三度

润腔并不是南音独有的,而是中国传统音乐的一大特色。润腔需要由活生生的人,在实际唱/奏中,以自己的理解和感悟,对“死”的乐谱进行润饰,使之“活”起来,因而最能反映乐感:

不论是北曲或南曲,在装饰曲调时都泛用了变化音级,但是由于过去记谱法的不完备,这些变化音只有在实际演唱时才可以表现出,单纯从工尺谱的记录中是很难于看出来的。[1]

当然,不同乐种润腔方法不同,各有各的特点,南音的润腔特点大致有五:其一,与级进为主的骨干音相一致,润腔音也多与骨干音构成级进关系;其二,定规之中的灵性发挥,即所谓的“死谱活奏”;②国家级非物质文化遗产项目“江南丝竹”代表性传承人沈凤泉,在中央音乐学院2015年9月举办的“首届中国民族音乐节”中,做了题为《江南丝竹传统乐曲旋律音的功能》之讲座,总结“江南丝竹”的特点就是“死谱活奏”,笔者认为也适用于南音。其三,各声部润腔不刻意追求整齐划一,因而造成多样统一的效果;其四,以级进为主的骨干音碰到以上方大二度为主的润腔规则,无形中形成了多重大三度并置;其五,润腔随字调而做。

一、据谱“做韵”能力的重要性

南音人称“润腔”为“做韵”,即根据骨谱做出具有韵味的旋律。“谱”是死的,“韵”是活的,如何在乐谱的限制下,在一定的规范中,使做出来的“韵”活起来,是对乐感的一个极大考验,也是判断乐感深浅的一个标准。

南音工乂谱与其他工尺谱有一定联系,但是又有很大不同,是非常科学、系统、完整的记谱体系,包含着大量信息,承载着南音的文化意义,影响着南音的表现形态。按谱“做韵”是传统的南音演绎方法,是南音人必备的能力。“做韵”做得好,说明南音乐感好,反之,则说明乐感差。因此,熟悉、理解南音工乂谱,并会遵循相应规则,按照谱字“做韵”,是学习南音者必须具备的首要能力。

笔者曾撰文对比过南音工乂谱与五线谱、简谱,并指出,前者并不比后二者复杂难懂,而且包含着更多的信息。[2]

如今,为了便于大众学习,南音工乂谱被翻译成了五线谱、简谱等。但是以五线谱、简谱记写的南曲为唱奏模本,只是一种生硬的模仿,完全没有了依据工尺谱“做韵”的灵动感。

总的来说,对南音至关重要的“润腔”,具有如下特点:

其一,与主音构成级进关系的润腔特点。

南音曲调以级进为主,跳进为辅,与之相应,曲调润腔音也多与骨干音构成级进关系。例如,润“do”音时,用“re”,或者用“la”;润“re”时,用“mi”或者用“do”;润“mi”时,则有三个选择,可以是五声音阶的级进音“sol”、“re”,也可以是南音中常用的“#fa”;润“sol”时,用“la”或“mi”;润“la”时,用五声音阶级进音“do”、“sol”,或“si”,不过,用“si”润“la”时,如曲调中同时出现“sol”音,常有向上方五度调的旋宫感觉。

其二,定规之中的灵性发挥。

南音人判断一个人润腔优劣的标准为“听起来顺不顺耳”。虽然润腔有一定的规则,但也有很大的发挥空间,学习南音必须会看工乂谱。工乂谱给予唱/奏者很多演绎空间,但又有很多约束,使唱/奏者能够在一定的规范内做灵性发挥,不至于过于出格。所以,学习工乂谱,对南音乐感的培养有很大帮助。但是如今,为了方便初学者学习,许多南音乐曲被煞费苦心地译成了五线谱、简谱,由于五线谱、简谱的局限性,琵琶指法、弦序等等无法附上,因此,其中信息量大大减少。而且,译为五线谱、简谱的乐曲往往是加入了润腔的乐曲,表演者只需依葫芦画瓢,照谱唱奏即可,无需自己润腔“做韵”,这样做,其优点是方便不会润腔的初学者学唱,缺点是五线谱、简谱版由于失去了许多有效信息,仅凭信息量不全的乐谱难以润腔做韵。这样一来,初学者似乎是方便了,都不用动脑子就能唱南音,但是长此以往,这样唱出来的南音生硬、干瘪,缺乏生气,缺少主体的灵动性和创造性,属于“死谱死奏”,对南音乐感的培养弊远远大于利。

传统的南音教学,唱谱“做韵”是摆在第一位的。南音师父通过“念嘴”方式,将乐曲的工乂谱一句一句唱给学生听,学生一句一句反复学唱,直到把谱子唱会、记熟为止。师父在教唱工乂谱的时候,其实已经在慢慢地传授润腔方法了,例如,唱“”的时候,师父唱的虽然只是“乂”字,但是唱出来的却有四个音“全乂、贝乂、贝乂、贝乂”,用首调唱名法就是“#do、si、si、si”。

口传心授的“念嘴”方式学习到了一定时候,师父才把乐谱给学生看,就好像母语的学习,先潜移默化学会说话,再开始学认字,语感的培养比先学认字,然后学说话的方式要强多了。长此以往,学生不但培养了乐感,还慢慢学会了自己看谱“做韵”,而不再需要每首乐曲都由师父教唱。

润腔对音乐风格、音乐美感的意义不用多说:第一,润腔不能凭自己喜好随意添加,必须符合乐种要求,遵循乐种特点,只有符合乐种要求和特点的润腔才能展现乐种特定的音乐风格,才能表现出乐种特定的音乐美感;第二,即使符合乐种要求的润腔,也有好的润腔和不好的润腔,这就涉及到乐感问题。例如前文所说根据五线谱、简谱演唱,润腔被记写在谱上,混迹于骨干音中,演唱者不加思考和区分的话,润腔与骨干音胡子眉毛一把抓,虽然其润腔不能说不对,但是其音乐美感不对,心中无数,主次不分,表现出来的音乐也大打折扣。另有些人,虽然是按谱“做韵”,但是苦于心中无乐,仍然难以润出韵味、润出美感。因此,润腔的好坏,与乐感好坏相关。

润腔既然与人们的乐感相关,那么要做到能自然流畅地对骨干音进行润腔,就需要大量经验积累,做到胸有成竹。每个人都根据自己的乐感,对南音做出自己的诠释。

其三,各声部润腔不同。南音属于多层次润腔。乐谱就包含了谱字以及琵琶润腔二层结构;与琵琶配对的三弦步步紧跟琵琶。洞箫有自己的润腔原则,比琵琶复杂,与洞箫配对的二弦以洞箫润腔为依据但是比之稍简单些;演唱声部同样有自己的润腔原则。四件乐器以及声腔的润腔各不相同,虽然都依据同样的乐谱,但有些细节性差异。

也就是说,南音唱/奏依据的虽然是同一份乐谱,但却有各自不同的演绎。

其四,以级进为主的旋律碰到以上方大二度为主的润腔规则,无形中形成了多重大三度并置。

南音无论是指套还是大谱,所用骨干音都是五声音阶为主,甚至可以说几乎是纯五声性的,偏音的使用仅是例外情况,而且各个版本还不太一致,似乎尚在摸索中,或者仅是一种试探性的尝试。然而,活态南音呈现出来的却是完全不同的另一种形态。原本音高关系简单明了、节奏规整清晰的乐谱,经过乐人润腔、诠释,其丰富以及变化多端几乎令人捉摸不透。最主要的变化,其一是音程关系方面,由于大量#do#fa的使用,构成了la—#do,re—#fa大三度,加上原有的宫—角、徵—变宫大三度,出现了许多王耀华教授所说的“多重大三度并置”现象,[3]音阶、音程关系变得错综复杂。其二是节奏方面,大量附点音符和倚音的出现,节拍律动一改原有面貌。

南音润腔方法,许多学者都有总结。据王耀华、刘春曙《福建南音初探》,南音的“骨谱润腔主要有‘引、塌、贯、站、扎’等几种方法。”其中,“引”是“琵琶撚(轮)指,由慢渐快,箫弦和歌声由上方大二度倚音进入”。[3]141“塌”“和引相反,常以下方大三度填补”。“贯”是将同音反复唱为一个长音,称“直贯声”。“站”指“短促的停顿”。“扎”“即扶住支持的意思”,在二个同音之间,可加以上下方大二度润腔。[3]142据《隋书•音乐志》:“五音非宫不调,五味非甘不和,又动声仪宫唱而商和,是谓善,本太平之乐也。”[4]“宫唱而商和”,即宫音用商音来和,这就是一种本音的上方大二度装饰。吴世忠在其《论福建南音音律——音列活动特点同“色彩”的关系》一文中也谈及,南音润腔音和骨干音多为大二度关系,并引用了沈括的话:谱字用宫声,但必须合用商声。[5]可见,南音这种润腔方式由来久矣。

据南音弦友口述,南音的润腔,说起来很简单,就是对骨干音从上方或下方进行装饰。“从上方或下方”,是一个模糊的概念,可以是上下大二度,也可以是上下相邻音或其他,如前第一点所述。特殊情况下,还可以用更大跨度的音程润腔,如用“sol”音润“re”,构成纯四度关系。或者先本音的上方大二度再进行到本音的下方大二度最后进行到本音,如润“re”,先“mi”后“dol”最后才到“re”。这2种情况在传统润腔方法中也是允许的,但是比较少见,如今在一些较新潮的润腔中经常被使用。

不过,无论是南音弦友口述经验还是学者研究成果(其研究成果也由采访南音人而得来)都表明,对骨干音加以上下方大二度的装饰是南音润腔的主要方法。而且,据笔者考察,使用上方大二度装饰远比使用下方大二度要多得多。

前面分析南音骨谱时曾谈及,南音曲调以级进为主。于是,以级进为主的骨干音,在遇到以上方大二度装饰的润腔时,便产生了奇特的效果,即所谓的“多重大三度并置”。例如,当旋律中为“do—re”进行时,为了对re进行润腔,于是先唱(或奏)出re上方大二度的mi,而后才进行到re。然而,对re进行润饰的mi,却与前面的do音构成了大三度关系。再如“re—mi”的进行,用mi的上方大二度#fa来润mi,无形中又与前面的re构成了大三度。其他如“la—si”,润腔后为“la—#do—si”,“sol—la”,润腔后为“sol—si—la”的例子比比皆是。

可见,“大三度”音程并非有意为之。笔者对南音乐谱进行分析,发现谱面记录的骨干音为五声性,并没有特别突出的多重大三度并置情况,许多时候甚至由于大段旋律都缺少大三度而导致宫调模糊;对润腔进行分析,也未发现对本音进行的大三度润腔。但是将骨干音与润腔结合起来却发现,级进为主的骨干音,配以上方大二度的润腔,再加上乐曲本身的自然旋宫,意外地产生了许多“大三度”。不过,这些大三度如果以首调来看,多数是“do—mi”和“re—#fa”,“sol—si”和“la—#do”可被认为是旋宫到上方五度调的“do—mi”和“re—#fa”。

不管怎样,这种多重“大三度”俨然已是南音特色。王耀华在《福建南音继承发展的历史及其启示》中,将南音继承发展的历史分为古代(1840年前)、近现代(1840—1949)、现代(1949以后)三个时期。指出,在近现代时期,南音形成了自己独具特色的音乐风格,具有相对稳定性,成为影响其他乐种的深层次因素,并且作为吸收融合外来因素的一种催化剂。许多民歌传入泉州后,也被添加了南音特色的多重大三度并置的特征性旋法,因而具有了泉州地方色彩。[6]

二、各声部润腔实例例举

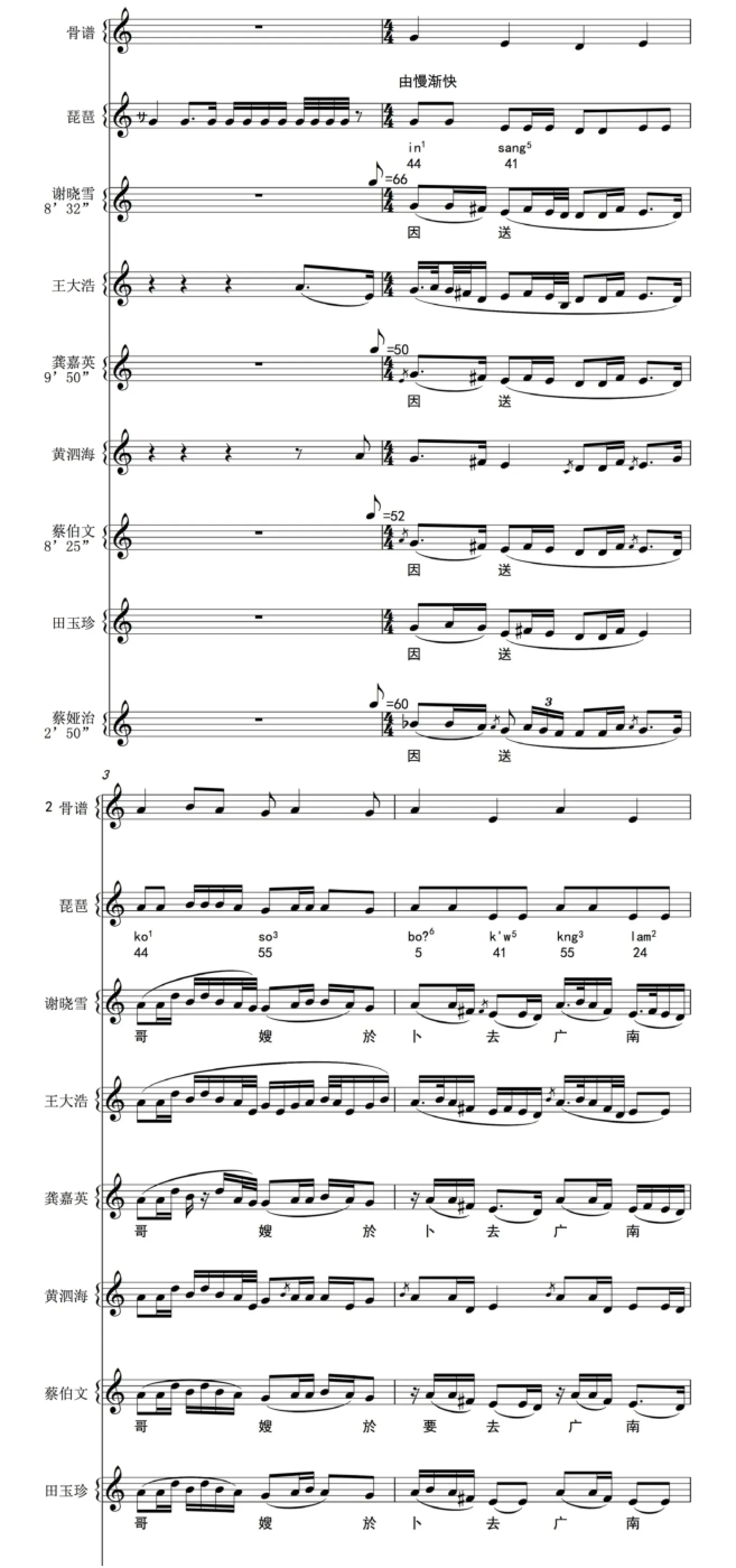

①除田玉珍谱外,其他均为笔者记谱。谢晓雪、王大浩的泉州版录音自网上下载而来;龚嘉英、黄泗海的雅颂版录音来自2013年12月2日参加中央音乐学院首届弹拨音乐节时的录音;蔡伯文版本来自正式出版的光盘:南音薪火传承中小学南音教材[M].福州:福建省音像出版社;田玉珍版本来自:福建省群众艺术馆,泉州市南音研究社,厦门市南乐研究会编.南曲选集,第一集[M].福州:福建人民出版社,1962:69;蔡娅治版本来自网络。歌词之国际音标、不同字调之调值,参阅:王建设,张甘荔.泉州方言与文化,下[M].泉州历史文化中心编,厦门:鹭江出版社,1994:218-221,282。由于篇幅太长,本文仅列出前几小节谱例以供参考。

下面以散曲《因送哥嫂》为例,对比其谱面所载骨干音以及由不同时代、不同背景的4位演唱者润腔演唱后的录音记谱,同时记录了与其中二位演唱者配合的洞箫润腔声部,以及由蔡娅治演唱的梨园戏唱腔,唱词国际音标和调值等等(谱例1)。

《因送哥嫂》属于散“曲”,为流传最广的一首曲子。五空管,【短相思】,紧三撩,在南音中属于中等速度,不算慢曲,但也不是快曲。该曲主要由两条曲调交替出现构成,其中a句共变化出现了8次,G宫,每次都以同样的结尾结束。b句共变化出现了7次,G宫和C宫,每次也以同样的结尾结束,曲调与第一乐句相似,但低八度。乐曲后半部插入由第二条旋律旋宫变化而成的c句,共变化出现4次,并以c句结束,D宫和G宫,与b乐句有着相同的结尾。三条曲调的每次出现都是变化重复,而且有着相同但高低相差八度的结尾,因而既统一又丰富,尤其是c乐句,一开始就不断重复强调“#fa”音,旋宫特点突出,对比强烈。

谱例1.《因送哥嫂》骨谱、国际音标、调值及5位演唱和2位洞箫润腔①.

谢晓雪和王大浩皆为泉州南音乐团团员,都属团中支柱,二人配合的版本简称“泉州版”;龚嘉英、黄泗海为安海雅颂南音社理事,同样在南音界小有名气,二人配合的版本简称“雅颂版”;蔡伯文为安海雅颂南音社学员,曾以此曲获中小学南音比赛一等奖,录此视频时为小学生,以下简称“小蔡版”;田玉珍是建国初期泉州十大南音演唱家之一,与马香缎、苏来好等齐名,其唱腔记录出版于1962年,以下简称“田版”;蔡娅治为知名梨园戏演员,其唱腔来自网络流传的录像,录于20世纪80年代,以下简称“梨园版”。其中,田玉珍的唱腔年代最为久远,可作为老一辈唱腔的代表,蔡娅治的梨园唱腔则用来与南音唱腔做对比。其他几位唱腔及洞箫录制年代相对较近。

从洞箫、唱腔润腔整体情况来看,有如下几点值得注意:

其一,全曲所用时间。按乐谱排列顺序分别为8’32”、9’50”、8’25”、2’50”,其中田版因为非笔者记谱,所以所用时间、速度皆不详。时间最长者为雅颂版,最短者为梨园版。演唱时间达到8分半以上,速度符合传统南音人的要求。笔者还曾听过全曲只用了5、6分钟的版本。梨园版只用了2’50”,是因为南音版全曲共86小节,①笔者所做谱例,为骨谱、润腔谱等的综合,因此第一小节为实际演奏中的开头,在计算小节数时,应略去,乐谱从第二小节开始计数。因此,本谱例共有87小节,但是实际工乂谱只有87-1=86小节。梨园戏版多有删节,总共只有34小节,篇幅相当于南音的五分之二。而且,梨园版速度稍快,即使仅比较前五分之二段落,梨园版仍是时间最短者。

其二,演唱、演奏速度变化。各个版本一致地都是从慢逐渐到快,乐曲开头是全曲最慢处,而后逐渐加快,乐曲最后由快入散入慢直至结束,符合中国传统的“散慢中快散”的结构布局和审美特点。南音各个版本有许多次在同一位置产生速度变化,可见人们对乐曲的结构布局、速度处理有一定共识,但是也有许多自己的处理。其中小蔡版,由于是小孩,气息往往不够悠长,所以虽然开头很慢,但是很快就转换速度,整个过程速度总体稍快。雅颂版最慢,在从61小节到70小节的散板段落之间,又慢了下来。梨园戏版则始终都比南音各版速度快些。

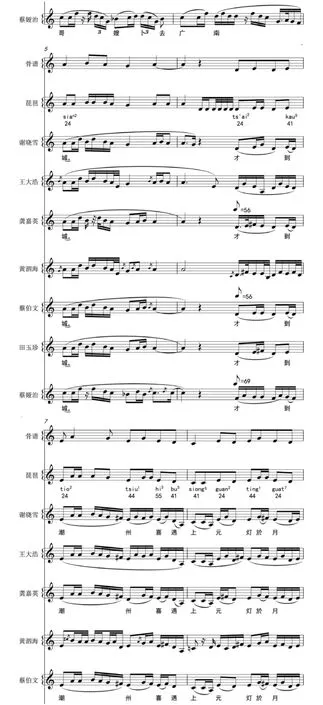

其三,级进润腔为主及多重大三度。从谱例可以看出,无论是洞箫还是唱腔,级进润腔占绝对优势。乐谱以G宫为主,C宫为辅,c句还转入D宫,所以骨谱中原本就含有“sol—la—si”、“do—re—mi”、“re—mi—#fa”(固定调)三个大三度,加入级进润腔后,“re—mi—#fa”大三度更是频繁出现,同时还出现了另外一个大三度“la—si—#do”,加入润腔后的曲调因而有了四个大三度。其中,“sol—la—si”和“re—mi—#fa”使用最为频繁,仅就前9小节来说,第2、4、6、7、8小节都出现了“re—mi—#fa”,第3、5、7、9小节都出现了“sol—la—si”。后面谱例同样如此,二者交替构成全曲,时不时穿插“do—re—mi”大三度,如第8、18、35-36、44小节等。前述情况都是各声部共同具有的,“la—si—#do”则情况各不相同,如黄泗海在第7、9、19、22、23、27、37、41、45、60、63、64、69、86小节使用;龚嘉英在第9、19、23、27、29、37、41、45、60、64、69、86小节使用,与黄的洞箫声部基本同步。小蔡版与雅颂版使用情况也基本相同,因为小蔡原本就是雅颂南音社学员;田玉珍在第12、51、75小节使用;谢晓雪虽也偶尔使用“#do”,但是没有构成明显的大三度进行,与之相应,王大浩的洞箫声部也仅在第12小节出现“la—si—#do”大三度。其中,龚、蔡、黄还多次构成了“#do—si—la—sol”的下行四全音级进进行。

下文将分述各声部润腔特点。

谱例2.工乂谱《因送哥嫂》.[7]

(一)琵琶润腔

南音工乂谱实际上包含了骨谱和琵琶润腔谱两层内容。骨谱方面,标示了音高,属固定唱名法;记录了管门,也即调高;有清晰的撩拍记号。琵琶润腔谱方面,标示了琵琶演奏指法;标示了节奏型;有演奏的弦序记号;还暗示了演唱者的润腔规律。[2]

琵琶润腔相对容易,因为都通过指法谱的形式记录在了乐谱上,只要照乐谱,按照约定俗成的指法演奏即可。

下面以南音工乂谱《因送哥嫂》为例(谱例2),谈谈骨谱与琵琶谱的第一层润腔。需要注意的是,琵琶的第一层润腔,与骨谱一样,主要由五声音阶构成,只在演奏打乂音时出现偏音。

上谱中歌词下面左边一行的“思”、“六”、“工”等字是谱字,右边一行的“o”、“L”等符号是琵琶指法符号。将上谱的谱字和琵琶指法译成五线谱,详见前述谱例第一、二行。对比可知,琵琶演奏对骨谱已有很大的丰富。

(二)洞箫润腔

洞箫的第二层润腔相比琵琶严格按照谱面的第一层润腔来说,明显灵活丰富得多,因此人们一般把琵琶三弦的演奏比喻为骨架,洞箫二弦及唱腔比喻为血肉。洞箫润腔与唱腔润腔规则大致相同,但是洞箫由于不受语言限制,在润腔上比唱腔更为灵活,更自由些。而且由于在规则基础上有很大的自由灵动空间,可依个人喜好临场发挥,因此,二者的润腔有时会重合,更多的时候则有所不同。尤其是近些年来,借鉴了其他吹管乐器的演奏技巧,洞箫润腔更为丰富细腻。从前文谱例可看出,洞箫在许多地方都比唱腔润腔音多,几乎到了每音必润的地步,而且用两个音来润饰主音的情况也不少,这在唱腔中则较少使用。

王大浩是泉州南音乐团专业洞箫演员,黄泗海是来自民间的安海雅颂南音社社员,从上述谱例可以看出二者润腔的差异。就第一个音“sol”来说,前者用了“la—mi”两个音来润,属于笔者所说较新潮的润腔。后者则相对传统地只使用了上方大二度“la”;前者用“la”润第二个“sol”,后者则略去,与第一个“sol”合为长音;接下来的“mi”,前者又用了新潮的“#fa—re”润,后者则只用了上方大二度“#fa”……不过,即使是王大浩的稍显新潮的润腔,也仍以传统的单音上下方级进润腔为主,并且同样以上方大二度润腔为多。黄泗海的润腔也有使用两音的情况,如第8小节第一音“mi”之前的润腔音为“#fa—re”。黄泗海许多润腔音都又轻又短,以倚音的形式出现,更突出骨干音。而王大浩更多地将润腔音作为旋律音出现,润腔音与骨干音融为一体。总体来看,二者的演奏同中有异,异中有同。王大浩润腔总体比黄泗海稍复杂些,只有个别地方黄泗海的润腔比王大浩复杂,如第6小节的后两拍、第7小节的前两拍;有些地方二者的润腔几乎一模一样,如第3、第5小节的前两拍,等等。

二者皆围绕主音做临近音级的润腔,合乎规矩但是又有很大的灵活度。相比较来说,前者的润腔更新潮一些,但是仍以传统为主。后者的润腔则更传统一些,但是也有一些新潮成分。

(三)唱腔润腔

演唱者的润腔方面,主要可以关注下述两个方面(以下以演唱者的姓简称之,蔡伯文同样简称“小蔡”):

其一,润饰音异同。仅第一拍的两个“sol”(首调)音,润腔就各不相同。第一个“sol”,谢、田、蔡都没有润腔,龚用短促的下方五声音阶级进音“mi”,小蔡用上方大二度“la”,皆为符合传统规范的润腔。第二个“sol”,谢、龚、小蔡、蔡版同样没有对之进行润腔,但是将该音的后一半时值留给了第二拍“mi”音的上方大二度润腔“#fa”。田的润腔与其他人都不同,占用第二音的时值,用“la”音对之进行了上方大二度润腔。第2小节的最后一拍,谢、龚、小蔡都在演唱主音“mi”后,进行到下方大二度“re”音结束,只有田玉珍始终保持在主音上,谢34小节,龚、小蔡第61小节也有同样处理。另外,第6、15、24、32、42小节,谢又把主音“la”进行到下方大二度“sol”结束。这种情况就是南音传承人苏统谋曾谈到过的,因为有个别知名演唱者这么处理一串长音的末尾音,以主音的下方二度结束,导致大家都跟着学。苏统谋以及厦门南音乐团团长吴世安都一再强调,尾音一定要结束在主音上。田玉珍为老一辈人,从其唱腔可看出,其每条旋律线都坚定地结束在主音上。

总体而言,各人的润腔仍以传统的上方大二度为主,但是又有各自的处理,同中有异,异中有同,是为“死谱活奏”。田玉珍的唱腔润腔音相对较少,较简朴。与谢、龚、小蔡等新近唱腔相比,已有差异。而谢、龚、小蔡三人的唱腔繁复程度大致相同。

其二,歇气的运用。歇气,又称“偷气”,指骨谱中没有休止,演唱、演奏者在润腔过程中运用了休止,造成弱起效果的做法。其中,谢用了28次,龚32次,小蔡46次,蔡13次,老一辈田玉珍用的最少,只在47、71小节各用1次,总共2次。

自马香缎将“歇气”润腔手法发展到高峰以来,泉州地区受其影响,在演唱中大量使用“歇气”手法。通过“歇气”,演唱者有短暂时间换气休息,演唱起来较为轻松,而且,歇气手法的使用,制造了弱起效果,造成一种新鲜感,增加了节拍律动感。“歇气”在传统润腔中也用,但只是偶尔用之,如田玉珍那样。如今则被大量使用,蔚然成风。然而,厦门地区南音弦友反对“歇气”的大量运用,例如厦门市南乐团团长吴世安认为,“‘歇气’就是‘偷气’,是唱功、运气不到位,技巧不够而投机取巧的办法;他还认为‘歇气’的做法没有严格遵照工尺谱的撩拍,随意加入休止符,是一种不规范的唱腔行为。”[8]厦门的许多南音老先生都认为,“马香缎的‘歇气’运用得太多,有矫揉造作之嫌,失去了南音应有的古朴清雅之美。”[8]

总体来说,田玉珍的歇气方法用得最有节制,小蔡用的歇气最多,因为对小孩子来说,要唱气息这么长的乐曲并不容易,所以经常运用歇气弥补气息不足情有可原,当然也有时代审美偏好因素起作用。但是,在一些骨谱本身标注了歇拍的地方,小蔡反而没有休止,如第31、33、49、53、73小节,骨谱都有八分音符的休止,但是小蔡皆连贯演唱。这种情况,往往是因为对骨谱心中无数,演唱并不是以自己的经验对骨谱润腔而来,而是通过模仿、或通过看五线谱学习。谢和龚都是有一定修为的演唱者,所以歇气的运用则可能更多出于习惯和审美偏好,显现出处于同一时代的共同影响。梨园戏版歇气用得不多,其一因为蔡娅治也是老一辈人,她的唱腔未受新潮唱腔影响,其二因为梨园戏版本就速度较快,气息较短,不太需要通过偷气来换气。

三、润腔依字调而作

对唱曲来说,咬字吐音是否清晰,并不只是演唱者单方面的事。“字”本身也是有调值的,曲调需要依据“字”调而作,切不可与之相逆。有时,曲调配合不对,演唱者根本无法做到出口分明。据魏良辅《曲律》:

五音以四声为主,四声不得其宜,则五音废矣。平、上、去、入,逐一考究,务得中正;如或苟且舛误,声调自乖,虽具绕梁,终不足取——其或上声扭做平声、去声混做入声,交付不明,皆做腔卖弄之故。终落野狐,不成正果。[9]

“声调”“交付不明”之曲,只能是“野狐”之曲。古称沿街卖唱为“打野狐”,因此,“野狐”有贬低之意,指难登大雅之堂,“不成正果”。

徐大椿《乐府传声》(一字高低不一)则更为客观地谈及作曲者与唱曲者双方都应注意“字”调与曲调的配合关系:

字之配入工尺,高低本无一定,……故曲之工不工,唱者居其半,而作者居其半也。曲尽合调,而唱者违之,其咎在唱者;曲不合调,则使唱者依调则非其字,依字则非其调,势必改读字音,迁就其声以合调,则调虽是而字面不真,曲之不工,作曲者不能辞其责也。……故作曲者与唱曲者,不可不相谋也。[10]

可见,曲调之“工尺”,须与字调相符,绝不能违之,“曲不合调”,任凭唱者本事再高,也无法精彩演绎。因此,使用哪种语言作为歌词,必然要熟知该种语言的发音特点、每个字的音调,并依此配“工尺”,才不至于曲调与字调相违逆。曲调必须与语言音调相配,依照某一语言音调而做的曲调,换成另一种语言来演唱,就可能出现“字”“调”不合的情况。

由谱例所附唱词国际音标、调值可知,《因送哥嫂》的曲调走向基本是与唱词调值相应的。少数不符甚至违逆的地方,有可能由于流传过程中产生变异,如传抄、传唱错误,或由于唱词发音古今有变,没有将古代发音严格传承下来。

词与调“合”是唱好一首曲子的基础。在这基础之上,演唱者的咬字吐音能力、依据歌词调值润腔的能力则是唱好一首曲子的必要条件。

据《度曲须知》:“凡曲去声当高唱,上声当低唱,平声入声又当酌其高低,不可令混。”[11]

虽然乐曲本身唱词调值与曲调走向是相符的,但是演唱者如果不明就里,润腔不当,还是有可能造成唱词发音与曲调走向相逆的情况,需要小心斟酌。

从前文所列《因送哥嫂》唱腔谱例来看,演唱者的润腔基本还是能配合语言音韵的,有可能是有意为之,也有可能只是通过师承无意中继承。如第三小节的“去”字,调值41,音调下行,但是骨谱为“mi—mi”二音,其后所接“广”字为上扬的“la”,如果不考虑调值,从“mi”到“la”为四度跳进,润腔音应在二者之间选择,但是谢、龚、小蔡都对之进行了下行润腔,为“mi—re”,配合了歌词调值;同一小节的“南”字,调值“24”,音调上行,骨谱同样为“mi—mi”二音,谢、龚二人都在二音间加了“#fa”,以配合上行的调值;第五小节的“到”,调值“41”,骨谱只一个“mi”,谢、龚、小蔡都在其后加了下行的“re”,以配合歌词的下行调值;第六小节的“喜遇”二字,调值为55—41,骨谱为“mi-re”,虽然也是下行走向,但是不够突出调值,于是谢、龚、小蔡皆在“遇”字前做了上扬的润腔,前者用“sol”润“re”,后二者皆用“#fa”润“re”;谢、龚、田用“re—la”下行纯四度配合“遇”,以与其“41”的调值相应。再如第七小节的“上”字,调值41,骨谱只“do”音,四人皆做了下行到“la”的润腔。同小节的“元”字,为阳平,调值24,语调上扬,配以“mi—re”二音,却是往下的走势,所以谢、龚、田都对“re”做了上扬的润腔,但是如果用传统的上方大二度,与前一音“mi”重复,于是用了“#fa”润“re”,很好地配合了“元”字语调。还是第7小节的“月”字,调值24,骨谱“mi—re”,下行,龚和蔡都在二音间加了上行音,配合字调。第11小节的“娘”字,调值24,骨谱“la”,谢、田都做了上行润腔,龚、小蔡则反而做了下行润腔。

由以上例子可见,多数时候演唱者都能配合字调做相应润腔。但是事实上,演唱者多数没有研究过闽南方言的字调,对各个字的调值也没有那么心中有数,这种润腔往往只是出于一种直觉,自然而然就觉得应该这么润,同样是一种南音乐感的体现。

结 语

弦友经常谈到润腔规则,只要觉得“合适”,听起来顺耳就行,而这种“合适”、“顺耳”的评判依据就在于乐感。演奏、演唱者从自己的乐感出发,将自己觉得“合适”、“顺耳”的润腔展示出来,欣赏者也从自己的乐感出发,评价润腔是否“合适”、“顺耳”。

笔者认为,对润腔来说,最为重要的就是所谓的“死谱活奏”。乐谱是死的,润腔规则是死的,但是如何使用却是活的。

第二批国家级非物质文化遗产项目代表性传承人之一黄淑英强调:“只有心与曲融合了,南音的韵味才能真正溢出来。”而“对于润饰音方面的要求,初学者可以跟着老师的润饰音走,等到曲目熟悉了需要经过自己的审美加工做润饰,她提倡学生的个性演唱。”[12]

王大浩提及洞箫的一种叫做“赠音”的润腔,是“在某一乐音或某一乐句结束时迅速地带出的一个装饰音”。但是这种“赠音演奏手法乐谱一般不标明,而由演奏者根据音乐感觉自由发挥。”“往往每一遍演奏都不一样,这是一种很正常的现象。”[13]只有真正凭乐感自由发挥,才有可能做到每次演奏都不一样,才具有音乐的灵动性。如果是生硬的模仿,每一遍都一样,那么就是缺乏乐感的表现。

相比之下,琵琶三弦的润腔由于受乐谱标示指法约束,没有太多灵活空间,也不用费心琢磨使用什么样的润腔音,似乎有“死谱死奏”之嫌。其实,琵琶的“活奏”主要体现在“排兵布阵”上,控制乐曲的速度、引领乐曲走向。琵琶演奏者要善于“察言观色”,清楚演唱者、洞箫演奏者的优点和不足,根据他们的气息能力控制乐曲速度,最忌唱者明明气息不够了,琵琶演奏者还迟迟不奏下一音,导致曲调断裂,不够连贯完整。

从前文谱例可以看出何为洞箫润腔和唱腔润腔的“死谱活奏”,每个人都根据自己的理解对骨谱进行了润饰,框架一样,但是细节不同。相比之下,洞箫润腔比唱腔润腔稍复杂些,有更多的弯弯,使用更多的润饰音。用上下两个音来润饰主音的情况较为常见。唱腔方面,20世纪60年代的唱腔与如今的唱腔就已有明显区别,后者明显润饰音更多。作为民间社团,雅颂版在速度上更符合传统审美,但是在润腔方面也已经比传统要花哨。而蔡伯文,因为年纪尚小,南音乐感也较浅,气息支撑不够,所以歇气更多,在乐音的处理上也不够圆润、饱满、到位。

有名的南音人之润腔特色往往会被其他人所模仿,时间长了便成为集体风格,例如前文所说的对主音的上下方双音润饰、尾音结束在主音的下方大二度,以及频繁使用的歇拍等情况。老弦友往往反对过多的装饰音,认为南音应该平稳、大方,装饰音一多,就容易破坏南音传统的古朴、典雅、中和的美感。虽然民间一些老南音人对当前南音发展的趋势忧心忡忡,并常有怨言,但是,其担忧完全阻挡不了南音发展变化的步伐。

总之,从《因送哥嫂》润腔实例,可以清晰看出前文所说南音润腔特点:润腔多与主音构成级进关系;由于润饰音的出现,该曲出现了四个大三度,包括“re—mi—#fa”、“sol—la—si”、“do—re—mi”和“la—si—#do”;各声部都在定规之中做出自己的灵性发挥,“死谱活奏”,因而各有特点,但是又统一于同一骨干音框架中;演唱润腔与唱词调值配合紧密。

如前文所示,各个声部润腔繁简不同,不同年代润腔繁简程度也不同,不过,总体来说,仍是适度的、有节制的,符合南音中和美感之标准。通过润腔,南音形成了多重大三度并置的乐种性特点,这种特点构成了南音独特的韵味和风格。

[1]武俊达.昆曲唱腔研究[M].北京:人民音乐出版社,1993:24.

[2]陈燕婷.西学东渐下的南音忧思录[J].音乐与表演(南京艺术学院学报),2015(3):32-37.

[3]王耀华,刘春曙.福建南音初探[M].福州:福建人民出版社,1989.

[4]张兆颖.宫唱而商和——南音唱腔润腔法的一般规定性[J].华侨大学学报(哲学社会科学版),2005(1):125.

[5]吴世忠.论福建南音音律——音列活动特点同“色彩”的关系[J].中国音乐学,1987(4):84-98.

[6]王耀华.福建南音继承发展的历史及其启示[J].音乐研究,1997(3):86-91.

[7]苏统谋,主编,晋江市弦管古曲选集编委会,编.弦管古曲选集,一[M].南京:文化艺术出版社,2007:282.

[8]张盈盈.福建南音泉州派、厦门派“曲”之比较研究[D].福建师范大学年硕士学位论文,2004:43,导师:王耀华.

[9][明]魏良辅.曲律[M].古兆申,余丹研究及注译,北京:生活•读书•新知三联书店,2014:41.

[10][清]徐大椿.乐府传声[M].古兆申,余丹研究及注译,北京:生活•读书•新知三联书店,2014:148-149.

[11][明]沈宠绥.度曲须知[M].北京:生活•读书•新知三联书店,2014:48.

[12]陈敏红.非物质文化遗产南音传承人的保护研究[J].艺苑,2010(4):92.

[13]王大浩.泉州南音洞箫教程[M].厦门:厦门大学出版社,2006:53.

(责任编辑:王晓俊)

J601;J607;J63

A

1008-9667(2016)04-0074-10

2016-07-14

陈燕婷(1975— ),女,福建晋江人,中央音乐学院博士,中国艺术研究院副研究员,研究方向:音乐美学、传统音乐。

①本文为笔者的博士论文《南音乐感研究》第四章“活态南音的乐感表达”之部分内容,中央音乐学院,2016年,导师王次炤教授。