过江隧道大直径盾构下穿引起的大堤变形分析

2016-04-10吴为义孙宇坤谢文斌

吴为义,孙宇坤,李 良,谢文斌

(1.浙江交通职业技术学院 路桥学院,浙江 杭州 311112;2.浙江工业大学 建筑工程学院,浙江 杭州 310014;3.中铁隧道集团有限公司,河南 洛阳 471009)

近年来,大直径泥水平衡盾构机在铁路、公路隧道工程中得到了广泛应用。天津西站至天津站的地下直径线下穿海河和南运河,采用泥水平衡盾构机施工的隧道长度为2 146 m,管片外径为11.6 m[1];广深港铁路客运专线狮子洋隧道采用4台泥水平衡盾构机施工,盾构隧道段长为9 277 m,管片外径为10.8 m[2]。采用大直径盾构施工虽较安全、方便,但其在下穿江河的防洪堤时极易引起防汛墙的底板渗水、防汛闸门变形、防汛墙倒塌等不良现象[3]。已有的研究成果多为大堤堤顶沉降分析,而对大堤深层土体沉降及其水平位移特征方面的研究尚不多见。因此,开展盾构下穿后大堤的三维变形特征分析有助于认识规律,进而控制穿堤施工风险。

本文对杭州庆春路过江隧道施工中大直径盾构机下穿引起的大堤变形(沉降和位移)进行数值计算,研究大堤的三维变形特征。

1 工程概况

杭州庆春路过江隧道东、西线工程分别采用2台φ11.68 m泥水平衡盾构机同向掘进。管片外径11.3 m,内径10.3 m,厚0.5 m,每环宽2.0 m,采用6标准块+2邻接块+1封顶块的管片分块形式,错缝拼装,高强斜螺栓连接。

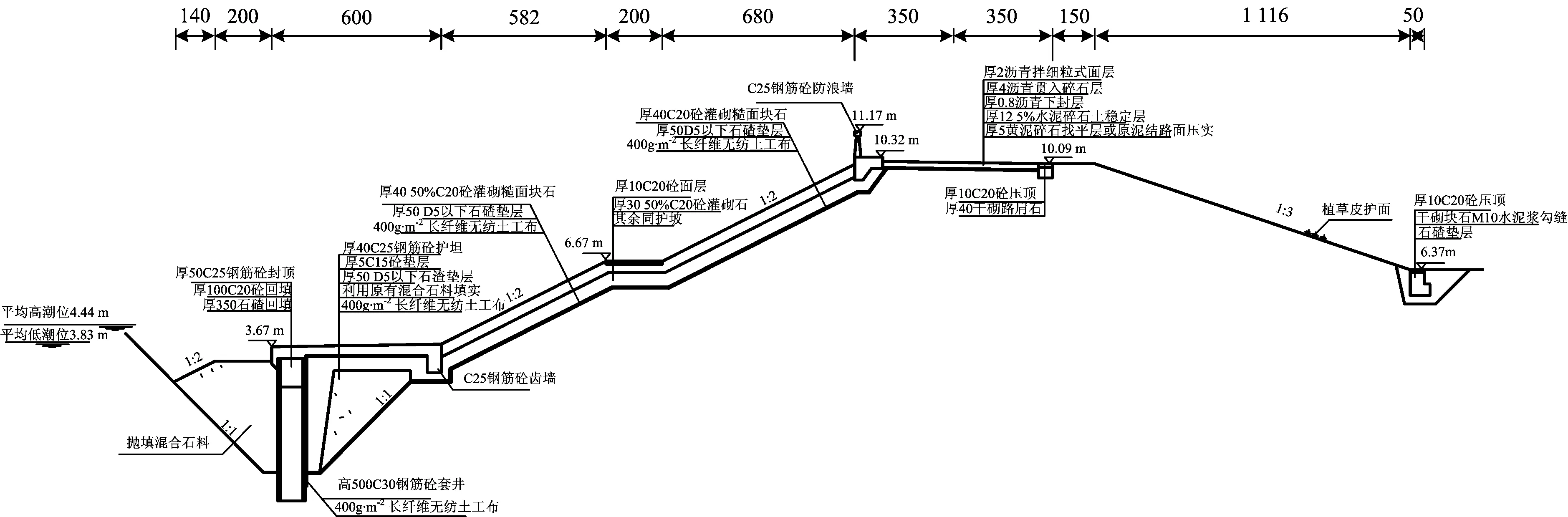

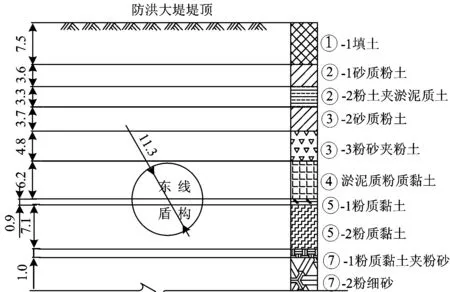

2台盾构机相继下穿钱塘江南北大堤,由于潮汐的影响对大堤变形要求很高,因此施工难度很大。江南大堤为带平台的复合式混凝土灌砌块石斜坡结构,堤顶铺筑沥青路面,堤脚设钢筋混凝土护坦及小沉井,如图1所示。盾构施工前未对大堤进行加固处理,但在大堤上布置了沉降监测点。盾构主要穿越③层粉砂夹粉土、④层淤泥质粉质黏土、⑤层粉质黏土、⑥层粉质黏土、⑦层粉细砂和⑧层圆砾,盾构下穿江南大堤段的土层剖面如图2所示。

按施工计划,西线盾构率先下穿江南大堤,35 d后东线盾构再次同向下穿江南大堤。东线与西线的盾构机型号、洞径、覆土厚度及地质条件等基本相同。

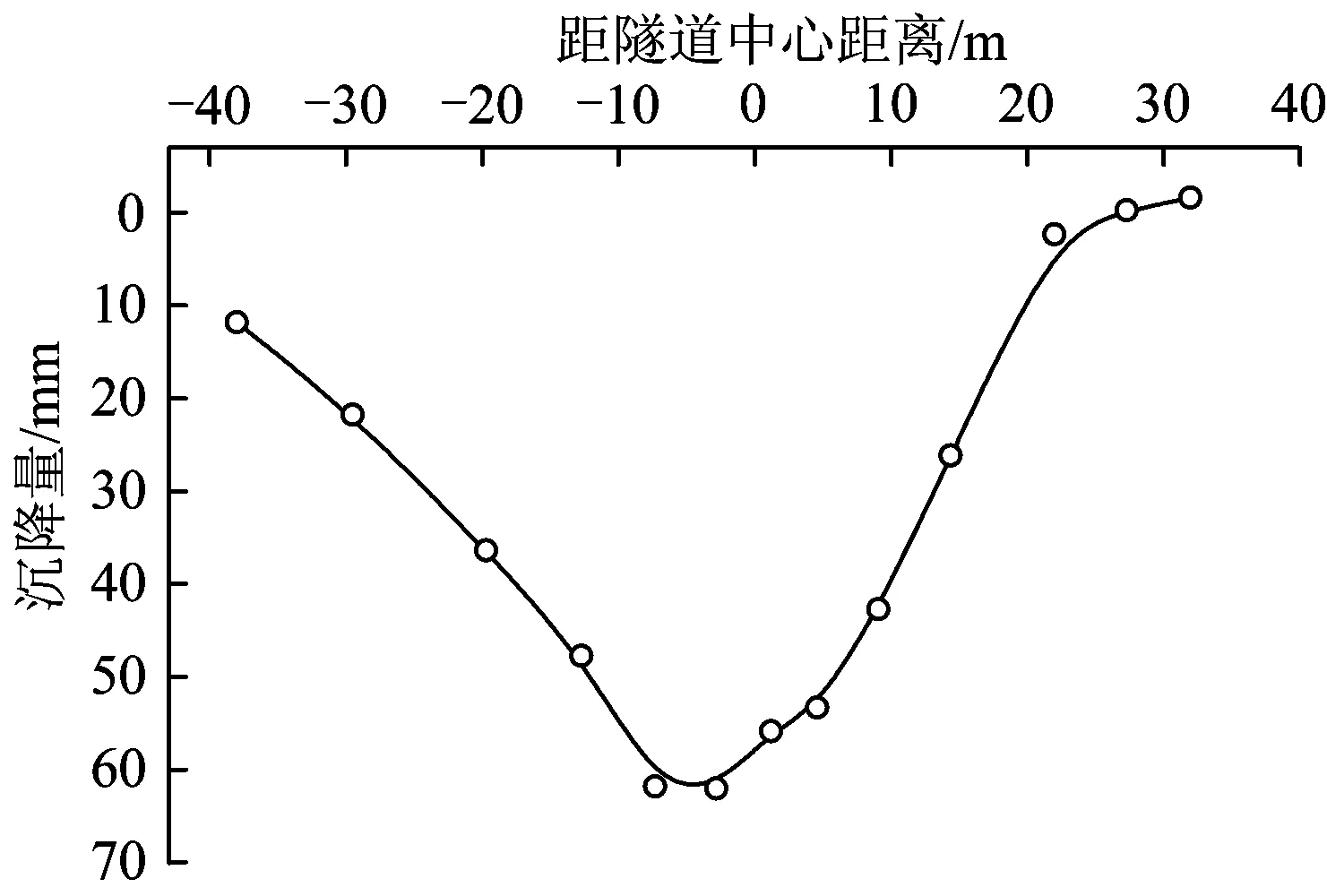

图3为西线盾构下穿后,大堤堤顶的实测沉降曲线,图中横坐标的负值表示位于隧道中心左侧,正值表示右侧,下同。由于西线盾构下穿时泥水仓压力反复波动、掘进姿态不良、突发停机等因素,使得沉降基本稳定后的堤顶最大沉降量达到了62.1 mm,大大超出了大堤的允许沉降值30 mm,但所幸未出现大堤明显裂隙和渗漏水等险情。

图1 江南大堤断面结构(单位:cm)

图2 盾构下穿江南大堤段土层剖面(单位:m)

图3 西线下穿后堤顶实测沉降曲线

为避免东线盾构下穿大堤时再次出现较大的沉降,在总结西线盾构施工经验教训的基础上,优化确定了掘进参数:推力增加至55 000 kN,泥水仓压力稳定在0.35 MPa,每环同步注浆量为17.5 m3,并适当提高掘进速度。并在下穿前进行数值模拟计算,预判大堤沉降是否超出允许沉降值,据此确定下穿前是否需要进一步调整掘进参数,以确保大堤安全。

2 大堤变形数值分析

2.1 数值计算模型

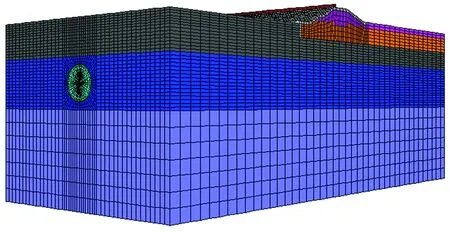

根据优化后东线盾构的掘进参数,应用FLAC3D有限差分程序建立数值计算模型[4]。东线、西线隧道相距65 m,不考虑两者掘进先后的影响。将盾构建筑间隙内的注浆填充体视为一均质、等厚的注浆层,通过以节点集中力的形式施加盾构机的推力和泥水的压力,围岩、管片、注浆体及大堤均采用实体单元模拟。模型纵向长168 m,横向宽78 m,竖向高57.2~68.4 m,共划分为106 464 个单元,115 829 个节点,计算模型如图4所示。

图4 数值计算模型

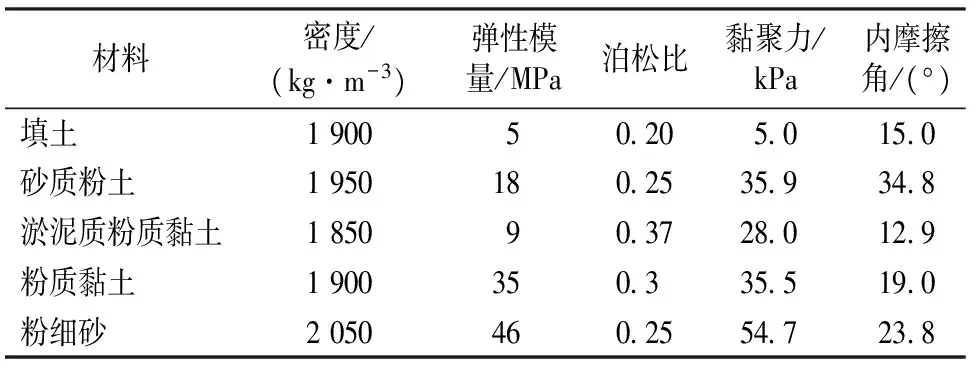

围岩采用Mohr-Coulomb弹塑性模型,计算参数见表1。管片采用弹性模型,取弹性模量34.5 GPa,泊松比0.18,密度2 500 kg·m-3。注浆层采用弹性模型,取弹性模量2 MPa,泊松比0.25,密度2 000 kg·m-3。大堤堤顶及地表为自由边界,四周采用变形约束条件,底面限制X,Y和Z方向的变形,侧面采用横向约束。

表1 土层计算参数

2.2 模型验证

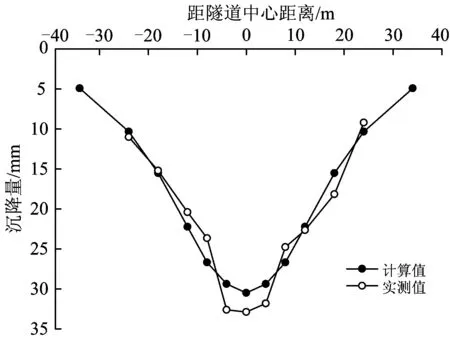

图5给出了东线盾构下穿大堤后大堤堤顶沉降的计算结果。由图5可见:堤顶的最大沉降量为30.5 mm,沉降曲线最大斜率为0.13%,基本符合《钱塘江杭州市庆春路过江隧道工程防洪评价报告》提出的变形控制值(最大沉降30 mm,不均匀沉降斜率控制值0.2%)。数值计算结果表明,东线盾构下穿大堤时采用上述优化后的掘进参数是可行的,能有效控制大堤的沉降。

图5 堤顶横向沉降槽

施工中严格采用上述掘进参数,总推力平均值为53 680 kN,平均掘进速度为9.74 m·d-1,切口泥水压力平均值为0.343 MPa,每环平均注浆量为17.51 m3。为便于比较,将东线盾构下穿后江南大堤堤顶的实测沉降曲线也绘于图5中。由图5可见:堤顶的最大实测累计沉降值为32.9 mm,实测沉降曲线最大斜率为0.22%,虽略超过控制值,但大堤未出现明显裂隙,处于安全状态;实测沉降曲线和计算沉降曲线吻合较好,这一方面验证了施工中采用掘进参数的合理性,另一方面也说明了数值计算模型的准确性。

2.3 大堤的三维变形特征

为了更为全面地获得大堤的三维变形特征,利用此计算模型进行进一步计算。

2.3.1堤顶沉降

由图5可见:大直径盾构下穿大堤以后,大堤堤顶沉降稳定后的横向沉降槽大体上呈高斯正态分布,隧道轴线上方的沉降量最大,距隧道轴线越远处的沉降量越小;受盾构直径大的影响,堤顶的沉降槽范围虽远大于常见的φ6.34 m地铁盾构引起的沉降槽范围(向隧道两侧各外延15 m左右[5]),但沉降槽宽度仍约为5i(i为地表沉降槽宽度系数,即曲线反弯点至隧道中心的间距)。这说明Peck公式仍适用于大直径盾构隧道的情形,工程实践中可根据盾构施工引起的地层损失VS和沉降槽宽度系数i较为快捷地预估大直径盾构下穿后大堤堤顶的横向沉降槽分布情况,从而预判大堤的沉降值和不均匀沉降斜率有无超过变形控制值,进而及时调整施工参数。

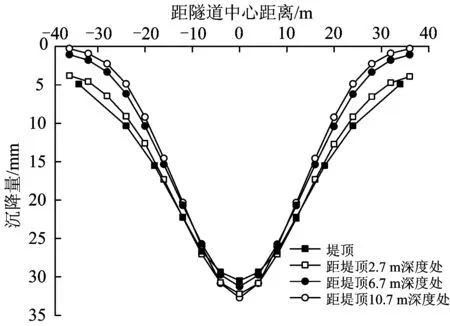

2.3.2大堤深层土体沉降

图6为盾构下穿后,大堤堤顶以及距堤顶2.7,6.7和10.7 m深度处土体横向沉降槽的对比情况。由图6可见:大堤不同深度处的横向沉降槽均呈高斯正态分布;堤顶的横向沉降槽较平缓,随着深度的增加,隧道轴线上方的土体沉降量小幅度地增加,而沉降槽宽度则略有减小。这些大堤深层土体沉降的特征虽同φ6.34 m地铁盾构引起的深层土体沉降规律一致,但大堤土体的最大沉降量及沉降槽宽度随深度的改变程度远不如地铁盾构引起的那么显著[6],即可认为不同深度土层的横向沉降槽宽度系数ih与地表横向沉降槽宽度系数i0十分接近。大直径盾构下穿大堤后,堤顶沉降值与对应处深层土体的沉降值相差不显著,这说明在工程实践中可近似用堤顶沉降来间接反映深层土体沉降,也就是说在精度要求不高时可不专门布置深层沉降监测点。

图6 大堤不同深层处土体横向沉降槽

2.3.3大堤水平位移

图7给出了盾构下穿后,大堤堤顶、距堤顶2.7,6.7和10.7 m深度处土体的水平位移曲线。由图7可见:堤顶水平位移曲线呈近似倒“S”形,其以隧道轴线为中心呈对称分布,轴线正上方处的水平位移为零,轴线两侧的水平位移均不为零且指向隧道轴线。最大水平位移为13.5 mm,对称出现在距隧道轴线±i的位置;大堤深层土体的水平位移曲线形状基本一致,但规律有所不同,随着深度的增加,隧道轴线两侧土体的水平位移先是明显增长,如距堤顶2.7 m深度处土体的最大水平位移量为19.9 mm,约比堤顶增加47.4%;随着深度的继续增加,水平位移开始逐渐减少,如距堤顶10.7 m深度处土体的最大位移量仅为8.1 mm,约比堤顶减小40%。工程实践中应重视上述特征,大直径盾构下穿大堤时,需要实时监控大堤的水平位移,尤其要监测大堤深层土体的水平位移,以确保大堤的安全。如果大堤区域存在桩基等挡土结构物,会因此遭受附加剪切作用,需要提前做好防护措施。

图7 大堤不同深度处土体水平位移

3 结 论

(1)西线盾构下穿时,堤顶最大沉降量达到了62.1 mm,大大超出了大堤的允许沉降值。东线下穿前,根据优化调整后的掘进参数计算得出的堤顶最大沉降值为30.5 mm,沉降曲线的最大斜率为0.13%,基本符合变形控制要求,计算结果表明优化调整后的掘进参数可行。东线下穿后,大堤堤顶的实测最大沉降量为32.9 mm,最大不均匀沉降斜率为0.22%,与计算结果吻合较好,实测结果表明计算模型较准确、可靠。

(2)大直径盾构下穿后,大堤堤顶的横向沉降槽类似于φ6.34 m地铁盾构引起的地表横向沉降槽,仍呈高斯正态分布,堤顶沉降槽宽度约为沉降槽宽度系数的5倍,依然可用Peck公式预估沉降分布。大堤深层土体横向沉降槽也符合高斯正态分布,但沉降量及沉降槽宽度随深度的改变不如φ6.34 m地铁盾构那么显著,因此精度不高时可用堤顶的沉降间接反映深层土体的沉降。

(3)大堤堤顶及深层土体的水平位移曲线呈近似倒“S”形,最大水平位移出现在±i位置处,随着深度增加,水平位移量先是显著增加,之后又不断减少。工程实践中应重视对大堤深层土体水平位移的监测,关注桩基等挡土结构物受到的附加剪切作用。

[1]王雪松,栗燕娜,郭友. 天津地下直径线盾构施工对金刚桥的安全影响[J].天津城建大学学报,2014,20(3):177-181.

(WANG Xuesong, LI Yanna, GUO You. Safety Influence of Shield Tunneling in the Construction of Tianjin Underground Zhi-jing Line on Jin-gang Bridge[J]. Journal of Tianjin Chengjian University, 2014,20(3):177-181. in Chinese)

[2]彭峰,刘广均. 狮子洋隧道下穿珠江大堤注浆加固技术研究[J].铁道工程学报,2010(7):55-59.

(PENG Feng, LIU Guangjun. Research on Sleeve-Valve-Pipe Grouting Technology for Reinforcing the Pearl River Dam Underpassed by Shiziyang Tunnel[J]. Journal of Railway Engineering Society, 2010(7):55-59. in Chinese)

[3]夏懿,于瑞东,王新旗,等.越江隧道工程穿越防汛墙对防汛墙安全影响及对策探讨[J]. 上海水务,2008,24(4):40-45.

(XIA Yi, YU Ruidong, WANG Xinqi, et al. Study on Safety Impact and Countermeasures of Shield Tunneling under Floor Wall in Cross-River Tunnel Project[J]. Shanghai Water, 2008, 24(4): 40-45. in Chinese)

[4]吴为义,孙宇坤,张土乔. 盾构隧道施工对邻近地下管线影响分析[J]. 中国铁道科学,2008,29(3):58-62.

(WU Weiyi, SUN Yukun, ZHANG Tuqiao. Analysis of the Effects on the Adjacent Underground Pipelines by Shield Tunneling Construction[J].China Railway Science, 2008,29(3):58-62.in Chinese)

[5]唐益群,叶为民,张庆贺. 上海地铁盾构施工引起地面沉降的分析研究(三)[J].地下空间,1995,15(4):250-258.

(TANG Yiqun, YE Weimin, ZHANG Qinghe. Study of Ground Settlement Caused by Subway Tunnel Construction in Shanghai(Ⅲ)[J]. Underground Space, 1995,15(4):250-258.in Chinese)

[6]孙玉永,周顺华,宫全美. 软土地区盾构掘进引起的深层位移场分布规律[J]. 岩石力学与工程学报,2009,28(3):500-506.

(SUN Yuyong, ZHOU Shunhua, GONG Quanmei. Distribution of Deep Displacement Field during Shield Tunneling in Soft-Soil Areas[J]. Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering, 2009,28(3):500-506.in Chinese)