毛本《三国演义》中周静轩诗研究

2016-04-07安忆涵

安 忆 涵

(首都师范大学 文学院,北京100048)

毛本《三国演义》中周静轩诗研究

安 忆 涵

(首都师范大学 文学院,北京100048)

摘要:毛宗岗对前人版本《三国演义》进行删改后保留了周静轩诗30首。这30首周静轩诗均体现了亦俗亦雅的审美特色:俗的一面与通俗小说达到高度的相融性,而典雅的特征也具有典范意义。毛宗岗对《三国演义》中周静轩诗的删改鲜明地表现出拥刘反曹的思想,同时也提高了小说的艺术品质。《三国演义》羼入大量周静轩诗形成一种新的叙事批评,增加了叙事内容的可信度,在叙事语言上打破了文言小说和通俗小说的界限,对后世文学产生了积极影响。

关键词:毛宗岗;毛本《三国演义》;周静轩诗

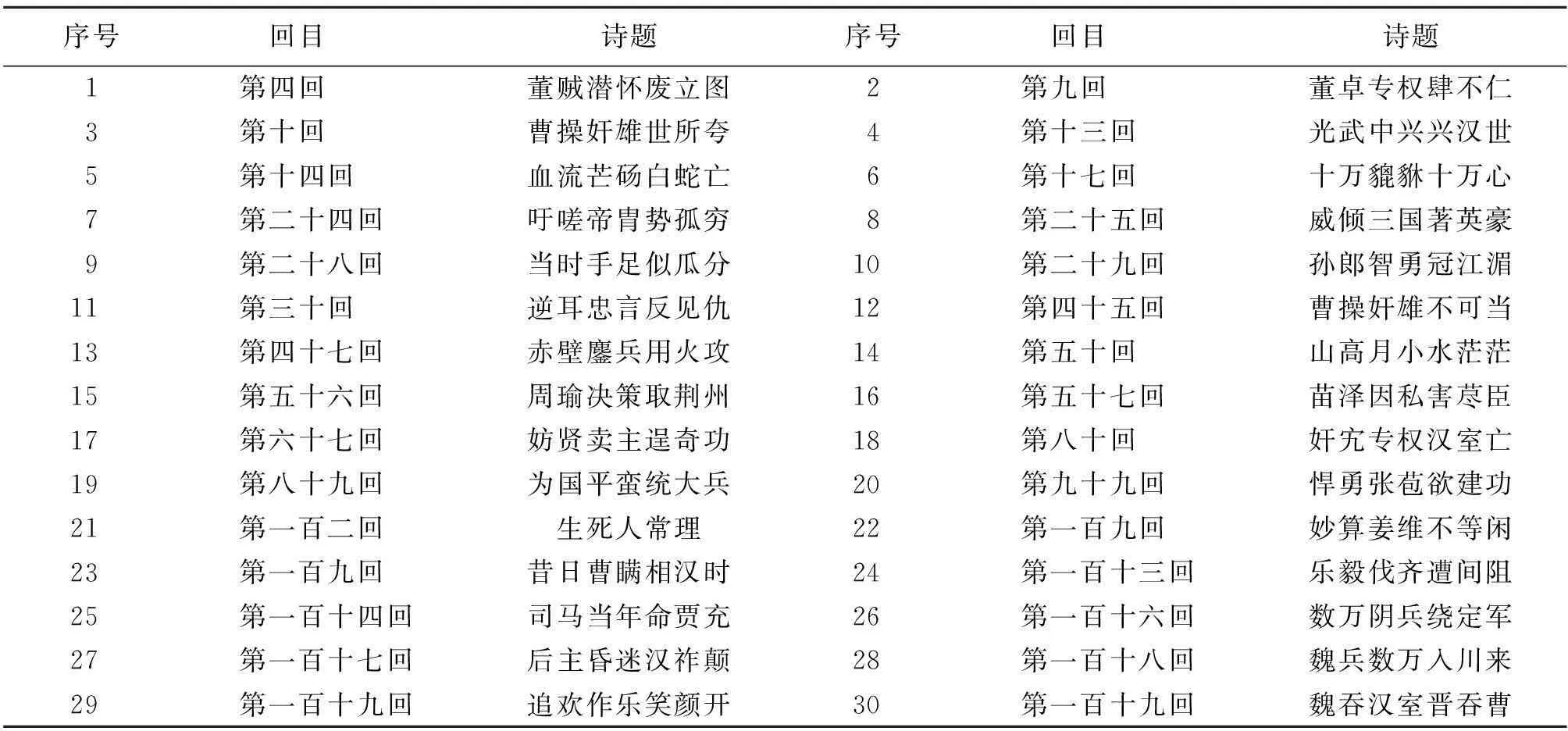

学界对《三国演义》中周静轩诗的研究多关注其数量,即通过不同版本中羼入诗歌的数量来判定《三国演义》版本的流变。以具体版本中的周静轩诗作为基点的研究也有重要的价值。毛本《三国演义》中保存有30首周静轩诗,回目和诗题如下表所示:

表1 毛本《三国演义》周静轩诗回目及诗题

注:毛本《三国演义》中周静轩诗共计30首鉴于此,拟从亦俗亦雅的审美特色、毛宗岗的参与意识以及周静轩诗的叙事功能3方面对毛本《三国演义》中的周静轩诗加以研究。

一、亦俗亦雅的审美特色

历来关于《三国演义》中周静轩诗的审美特色,研究者多关注其通俗的一面,如毛宗岗评价周静轩诗“俚鄙可笑”:“叙述中夹带诗词,本是文章极妙处。而俗本每至‘后人有诗曰’,便处处是周静轩先生,而其诗有甚俚鄙可笑。今编悉取唐宋名人之作以实之,与俗本大不相同。”[1]4现代学者如张志和与陈国军等也多持此见。细观毛本《三国演义》中的周静轩诗,虽然毛宗岗在前人版本约70首的基础上已删至30首,但这30首诗分列于全书的28回中,占全书总体回目的23%,依然鲜明地体现出亦俗亦雅的审美特色。

作为通俗小说中羼入的诗歌,周静轩诗不可避免地具有与小说相似的格调:通俗易懂。如第一百九回中:“昔日曹瞒相汉时,欺他寡妇与孤儿。谁知四十余年后,寡妇孤儿亦被欺。”[1]326第十九回中:“追欢作乐笑颜开,不念危亡半点哀。快乐异乡忘故国,方知后主是庸才。”[1]389前首诗形容太后和魏主曹芳受司马氏欺辱;后一首则形容刘后主乐不思蜀的心态。这两首诗读起来通俗易懂,甚至有鄙俗的特点。如果单看这样的诗作,不得不承认此类周静轩诗的艺术价值确是不高,但考虑到这些通俗诗与小说文本风格的相融性,这类诗作确也有存在的意义。另一方面,毛本《三国演义》中的周静轩诗经毛宗岗删削后,仍存留部分典范之作。如第十四回中:“血流芒砀白蛇亡,赤帜纵横游四方。秦鹿逐翻兴社稷,楚骓推倒立封疆。天子懦弱奸邪起,气色凋零盗贼狂。看到两京遭难处,铁人无泪也恓惶!”[1]67对于血流漂橹的战争场面描写,相比前两首的简单评论显得大气磅礴,甚至有豪放诗派的特点。第五十回:“山高月小水茫茫,追叹前朝割据忙。南士无心迎魏武,东风有意便周郎。”[1]188对仗工整,“山高月小水茫茫”中“山”、“月”及“水”的意象组合又极具意境之美。由此可见,《三国演义》中的周静轩诗也具有雅的一面,显示出文人色彩。毛本中的周静轩诗具有亦俗亦雅的审美特色,这样的审美反差让人怀疑毛本《三国演义》中的周静轩诗是否均为周静轩一人所作。对此问题,学界传统观点是将这30首诗统称为“周静轩诗”[2]进行研究。

从诗歌内容上看,这30首周静轩诗主要集中于对人物及事件的评论,其中有25首诗明确提及小说中的人物,如评论曹操:“拔刀割发权为首,方见曹瞒诈术深”与“曹操奸雄不可当”等;描写诸葛亮,如“诸葛先知第一筹”和“诸葛虔诚水夜生”等。此外,对关羽与姜维也有较多诗句提及。相比之下,30首周静轩诗较少涉及景色或场面的描摹,仅有“血流芒砀白蛇亡,赤帜纵横游四方”和“山高月小水茫茫”两处,尽管这两处场景描写具有较高的审美价值,但在数量上却不足以与前者抗衡。从诗歌描写内容的区分上也可以看出,《三国演义》中的周静轩诗更重于叙事性,与通俗小说所具有的通俗性相契,而对景色或场面的轻描淡写也更体现了早期长篇白话小说的写作特点。

二、毛宗岗的参与意识

毛宗岗对前人版本的《三国演义》进行删削修改,使毛本《三国演义》成为后世最通行的本子。这种删削修改体现了其强烈的参与意识。郑铁生先生认为:“咏史诗作为小说叙事文本的‘视点’的选择,都是由‘后人’所决定的,希望传达给读者、听众故事的含义,希望读者、听众如何更好地理解故事所传达出的信息、意义和价值。”[3]毛宗岗对周静轩诗的删改即体现了这种“后人”对《三国演义》的理解与认识。

和李卓吾评本《三国演义》相较而言,毛宗岗将李卓吾本中的73首诗删减至30首,并将周静轩的名字隐去。对这30首诗加以研究:从文本内容看,30首诗中涉及贬斥曹操的诗歌都加以保留,如第十回所引:“曹操奸雄世所夸,曾将吕氏杀全家。如今阖户逢人杀,天理循环报不差。”[1]50第一百九回:“昔日曹瞒相汉时,欺他寡妇与孤儿。谁知四十余年后,寡妇孤儿亦被欺”[1]325等。将周静轩诗中对刘备一方的溢美之作尽管艺术成就不高也尽可能保留下来,如第一百十六回:“数万阴兵绕定军,致令钟会拜灵神。生能决策扶刘氏,死尚遗言保蜀民。”[1]371这样的留取观念鲜明地表现了毛宗岗“拥刘反曹”的思想,毛宗岗以这样的方式引导了读者的舆论走向;从诗歌艺术上看,毛宗岗对这30首诗也作了细节方面的改动。如毛本第二十四回写道:“吁嗟帝胄势孤穷”,李卓吾版本中为:“仁心帝胄势孤穷”,毛宗岗将“仁心”改作“吁嗟”。“吁嗟”一词能更好地体现出刘备败走投袁绍时作者的悲叹惋惜之情。再如毛本第九十九回是“悍勇张苞欲建功”,而李卓吾本对应的诗句则为“屈死张苞未建功”。毛宗岗只改动了3个字,即将“屈死”改作“悍勇”,“未”改作“欲”,便使得诗句意思发生改变。改后的周静轩诗更体现出张苞有“勇”以及建功心切的性格特点,使诗歌在艺术上得到提升。对于前人版本中大量羼入周静轩诗的原因,陈国军先生解释为:“各本《三国演义》将周静轩等人的咏史诗采纳于小说文本之中,是嘉靖时期书坊主创编、出版历史小说的共同模式,也是他们增攀小说身价、介入小说创编,从而大牟其利的基本手法。”[4]199与书坊主求利的目的不同,毛宗岗删去这些诗不仅使毛本《三国演义》得以保持较高的艺术审美水平,更体现了清代文人对文学创作的高度责任感。

三、周静轩诗的叙事功能

《三国演义》中羼入的大量周静轩诗对小说的叙事功能产生了积极的作用。首先,用“有诗叹曰”或“有诗为证”的形式形成了一种新的叙事批评范式,从而使《三国演义》的叙事结构更加精简和明晰。前人小说往往在文末增缀内容来发表一些议论,以表明作者的叙事态度与审美理想,如宋元话本小说的体制固定,往往由题目、篇首、入话、头回、正话和篇尾6部分组成,篇尾部分是对全文内容的总结或评价,而《三国演义》则引用周静轩诗且位置不定。相比于前人的议论,用短小精悍的诗能够避免作者在议论时的繁言琐语,从而让作者的观点表述更清晰有力,非固定的评论位置也让叙事结构更加灵活。其次,作者借周静轩诗表明自己的观点立场,使小说的叙事内容具有较高的可信度和说服力。经陈国军考证,周静轩因“援例赐其冠带荣身”以及“举荐”的政治风波等事件在社会中享有较高的知名度[5],《三国演义》中引用周静轩诗发表议论可以使作者的观点得到社会普遍信服和认同,同时也“具有一定的亲和力”[4]200。毛本《三国演义》虽然大刀阔斧地删去40多首周静轩诗,但仍保留有30首,与周静轩先生的誉满一时也不无关系。最后,《三国演义》中羼入周静轩诗打破了文言小说与通俗小说的界限,通俗小说的叙事语言也可以体现出文言小说所具有的典雅特质。关于中国小说的起源历来有多种说法,如“稗官说”、“子史说”、“唐宋说”及“神话说”等,其中“唐宋说”更被认为是通俗小说的起源[6]38,可见文言小说与通俗小说应按照各自的轨迹发展。但是《三国演义》中出现的大量周静轩诗,标志着中国的通俗小说也逐渐具有了文言小说叙事语言的特征,即典雅洗练。此外,陈国军认为,《三国演义》中周静轩诗“介入历史小说,成为明初以来历史小说由讲话艺人的集体创作向文人直接参与历史小说的开始,无论这种参与是作者的主动介入还是作者作品的被动选择”[4]200。这种文人的参与意识无疑使《三国演义》得到更普遍的流传,也促进了中国通俗小说的进一步发展。

综上所述,毛本《三国演义》中的周静轩诗经删改之后体现出亦俗亦雅的审美特色及毛宗岗强烈的文人参与意识,也使小说出现一些新的叙事功能。《三国演义》中大量周静轩诗的出现对后世作品产生了积极影响。这种影响不仅体现在小说创作中,如《隋唐演义》周静轩诗的引用,而且诗文作品也深受其影响。清代诗人钱谦益在《题为龚孝升书近诗册子》中提道:“吴人嗤笑俚诗,谓是‘静轩先生有诗为证’,余诗强半似之。”可见,《三国演义》中周静轩诗的羼入,尤其是毛本《三国演义》删改后的周静轩诗为后世文学创作带来了重要价值和积极影响。

参考文献:

[1]罗贯中.毛宗岗评本三国演义[M].上海:上海古籍出版社,1989.

[2]张志和.由周静轩诗看《三国演义》的版本演变[J].河南师范大学学报,2000,(6):69-71.

[3]郑铁生.周静轩诗在《三国演义》版本中的演变和意义[J].明清小说研究,2005,(4):83-92.

[4]陈国军.明代志怪传奇小说研究[M].天津:天津古籍出版社,2006.

[5]陈国军.谫论周静轩[J].明清小说研究,1995,(3):224-227.

[6]张燕瑾,汪龙麟.古代小说专题[M].北京:高等教育出版社,2008.

(责任编辑张盛男)

A Research on Zhou Jingxuan’s Poems in the Mao Zonggang Version ofTheRomanceoftheThreeKingdoms

AN Yi-han

(School of Literature,Capital Normal University,Beijing 100048,China)

Abstract:There are thirty poems by Zhou Jingxuan’s left in Mao Zonggang version of The Romance of the Three Kingdoms after the modification on the basis of predecessors.These poems reflect common but elegant artistic features.The popularity of them is consistent with the popular novel and their elegance is also significant.The modification of Mao Zonggang not only reflects his support for Liu Bei and opposition to Cao Cao but improves the artistic quality of the novel.Lots of Zhou Jingxuan’s poems in The Romance of the Three Kingdoms form a new method of narrative criticism,increase the credibility of the content.These poems open the line between the classical Chinese novels and popular novels and produce a positive impact on later literary creation.

Key words:Mao Zonggang;the Mao Zonggang Version of The Romance of the Three Kingdoms;Zhou Jingxuan’s poem

中图分类号:I 207.22

文献标识码:A

文章编号:2095-462X(2016)01-0014-03

作者简介:安忆涵(1992-),女,河北保定人,首都师范大学文学院中国古代文学专业在读硕士研究生,主要研究方向为元明清文学。

收稿日期:20150909

网络出版地址:http://www.cnki.net/kcms/detail/13.1415.C.20160106.1532.034.html

网络出版时间:2016-01-06 15:32