语用修辞视角下英语外来词“三效”研究——以外来词词形借入和中国内地(或大陆)与港台地区同义异源异形词为例

2016-04-07梁慧

梁 慧

(衡阳师范学院 外国语学院, 湖南 衡阳 421001)

·语言学研究·

语用修辞视角下英语外来词“三效”研究

——以外来词词形借入和中国内地(或大陆)与港台地区同义异源异形词为例

梁慧

(衡阳师范学院 外国语学院, 湖南 衡阳 421001)

摘要:外来词是两种语言文化融合的结果,表意效果、交际效果和社会效果(三效)是话语修辞的目标,文章从修辞控效说的视角出发,结合外来词词形的历史变化和借用形式的增加,分析外来词词形借入和大陆、台湾、香港同义异源异形词,探讨汉语中英语借词的“三效”。结果表明突出语用修辞效果是外来词存在于本族语的前提,外来词在特殊历史时期社会效益作用显著。

关键词:外来词;语用修辞;三效;修辞控效说

“外来词”,也即“外来语”,在某种意义上可同“借词”相当。外来词是两种语言文化融合的结果[1]8-9,90-92。汉语中的外来词数以万计,据《汉语外来词词典》不完全收录统计,来自英语的有词种2 030条,异体3 400条,共计5 430条 。外来词不仅填补了语词的非自足性,丰富了汉语词库,而且作为异文化的使者,影响着本族语使用者的生活和思维方式。从修辞角度研究外来词有动态、静态之分。动态研究着重外来词在言语交际中的语用效用。本文将从语用修辞领域的修辞控效说视角分析汉语中英语外来词,以期为英语外来词在借入和使用等方面提供新的参考。

一、英语外来词形式的语用修辞分析

根据修辞控效说(以下简称控效说),话语修辞的目标是取得发话人所希望的最佳话语效果,这种效果包含表意效果、交际效果和社会效果(以下简称三效)。表意效果追求的是清晰、准确、简洁以及满足特定的形式组织要求等。交际效果包括理解效果和反应效果。理解效果包括对话面意义和隐含意义的理解。反应效果指受话人按发话人意图做出特定交际反应行为的好坏。社会效果是发话人行为所产生的社会影响与效益,其依据的标准是本民族所普遍遵循的社会文化与道德标准。在话语活动中三效虽各有侧重,但都以反应效果为核心,协调统一,共同完成特定的交际任务[2]50-55。英语外来词“蜜月(honeymoon)”“黑客(hacker)”“万维网(W.W.W.)”“高尔夫球(golf)”等都是三效俱佳的例子,但借用形式各异,分别为意译、音译、谐意音译、音译+义标。

(一)我国英语外来词词形的历史变化与修辞三效

首先,从早期英语外来词的命运看修辞三效的影响。清末至20世纪上半叶,随着西方列强的强权入侵带来了外来词的大量增加。此时的外来词的借用形式主要为音译(包括谐意音译)。严复等的译作为当时外来词引入汉语起了巨大作用[3]。严复译作中较为有名的译名如:斐洛苏菲(philosophy物理)、芝不拉(zebra斑马)、青明子(chimpanzee黑猩猩)、斐辑(physics物理)、板克(bank银行)、啤儿(beer啤酒)、勺克力(chocolate巧克力)、乌托邦(utopia)、逻辑(logic)等。这些词除少量“幸存者”外,大多已被历史淘汰,而观察这些“幸存者”,我们可以发现其在词形上附着的修辞三效的明显优势。

“乌托邦”(Utopia),不存在的理想国,空想主义,不能实现的愿望。被认为是音意兼译最好的例子之一。从表意效果看,“乌”在古代汉语中有“无”一义,“乌托”即“无托/空托”,“乌托邦”即“空寄托(理想)的国度”,表意清晰、简练。在此表意效果的基础上,交际中理解效果的实现便顺理成章,同时也能激发接受方产生情感共鸣的反应效果。从社会效果看,该词无怪诞、莫名之感,易于为当时朴素、保守的国人接纳。

“逻辑”(logic),思维的规律,客观的规律。虽然是音译词,“逻辑”的表意效果强,清晰,简洁且发音利落。“逻”意巡查,有按一定线路行动之意;“辑”意编辑,有按一定次序行动之意。分开的字面意思同该词“思维的规律”之意密切相关,容易联想,故交际效果好。而国门的打开,西方科学的引进,许多科学学科受到重视,这也符合当时国人开始醒悟并崇尚理性思考的社会大背景,奠定了该词良好的社会效果。

另外,从一些音译词词形的历史演变也能体现修辞三效的影响,如上文中的“啤儿”。

“啤酒”取代“啤儿”胜在表意。汉语词缀“~儿”多为可爱,惹人怜爱之物,带有阴性色彩,与酒的阳性色彩不符,以“酒”取代“儿”赋予了该词与身份更相符的标签,故而存在下来。

“柠檬”(lemon),曾有过音译更准确的“黎濛”,但其表意效果的缺失严重阻碍了交际和社会效果的实现。“柠檬”二字为新创,能引起人的好奇心。表意上字形充分利用了汉字的表意特性,与实物更匹配;交际上便于理解并激发“吃”的联想;社会效果上符合国人追求新事物的潮流。故而取代了前者,成为汉语外来词的一员。此类由新创字构成的外来词还有“咖啡”(曾为“加非”“架非”等)等[4]。

再看一例:“保龄球”(bowling),该词的前身是“保令球”,一字之差,修辞效果已是天壤之别。“保令”语义模糊,与运动几无任何关联,也不能赋予该运动项目任何特征和色彩。“保龄”一词直指运动的效果,符合大众期望通过运动葆青春的心理,更能唤起参与热情,也令该词的社会效果得以实现。

由此,可以这样说,具有生命力的语词必定具有明显的修辞三效,这是外来词从最初的形式多样演变到某个特定形式,并在本族语中存活的根本原因。或者说,语用修辞效果是外来词存在于本族语的前提。

(二)我国英语外来词借用形式的增加与修辞三效

外来词借用形式的增加应是译者对语词语用修辞效果认识加强的结果。严复时期的许多译名已体现了译者对外来词修辞效果的自觉关注。随着语言领域相关学科的日益发展,译者对语词的修辞理论修养加强了,也带来了外来词的借用形式的增加。此处首先分析音译加义标和纯字母两种借用形式。

音译加义标是指在音译之外再增添一个汉语固有的字作为义标。义标有“类标(处于名词末受修饰的中心地位,有时可省略)”“饰标(在名词首处于修饰地位)”“缀标(属于名词词缀性质)”“补标(多处于动词宾语位置)”之分。音译加义标目的在于使外来词既保留异域色彩又增加明确的本族语语义指示。音译部分表明其外来客身份,赋予该词时代感和新鲜感,引人关注,添加的义标令语词的意思一目了然,表意效果骤然增强,就交际效果而言则易于使接受者产生关联时代和时尚的情感共鸣,又因其增加的义标对本族语使用者而言更具亲和力,令使用者更乐意接受和推广,故而具有更强的社会效果。

如:加类标的“因特网(internet)”“踢踏舞(tittup)”“法兰绒(flannel)”“口香糖(gum)”等;加饰标的“酒吧(bar)”“蛋挞(tart)”“果酱”等;加缀标的“阿蛇(sir)”等(香港地区使用);加补标的“泊车(park)”“宕机/当机(down)”等。

使用此类词既让发话人感觉时尚又不容易令听话人乃至社会大众尴尬(如文化侵袭,语言纯粹性或本土文化流失等),因此这些语词都很好地保留了下来,成为汉语词库的一部分[5]。

纯英语外来词是最彻底的一种借入方式。它的出现是英语成为国际语和汉语包容性增强并走向世界的结果。该类词主要是一些英文表达的首字母缩略词,其亮点是简洁,也体现出我国在某领域的研究与国际接轨。如:“DNA(desoxy ribonucleic acid脱氧核糖核酸)”“DVD(digital video-disc数字激光视盘)”“WTO(World Trade Organization世界贸易组织”“BBC(British Broadcasting Corporation英国广播公司)”等。

另外也有一些日常交际用语,在年轻群体中使用频率很高,如:“Hello/Hi(你好)”“Bye-bye(再见)”“OK(好的,没问题)”等。较之于汉语,这些英文表达更简单随意,似乎更能满足年轻人追求新潮、简单、率性的心理。但由于此类语词是纯英文形式,在表意、交际和社会效果(尤适用社群)上都受限制,故而数量不多(也不宜过多),但其继续扩展应该是必然的历史趋势[6]。

二、中国内地(或大陆)与港台地区同义异源异形词的三效分析

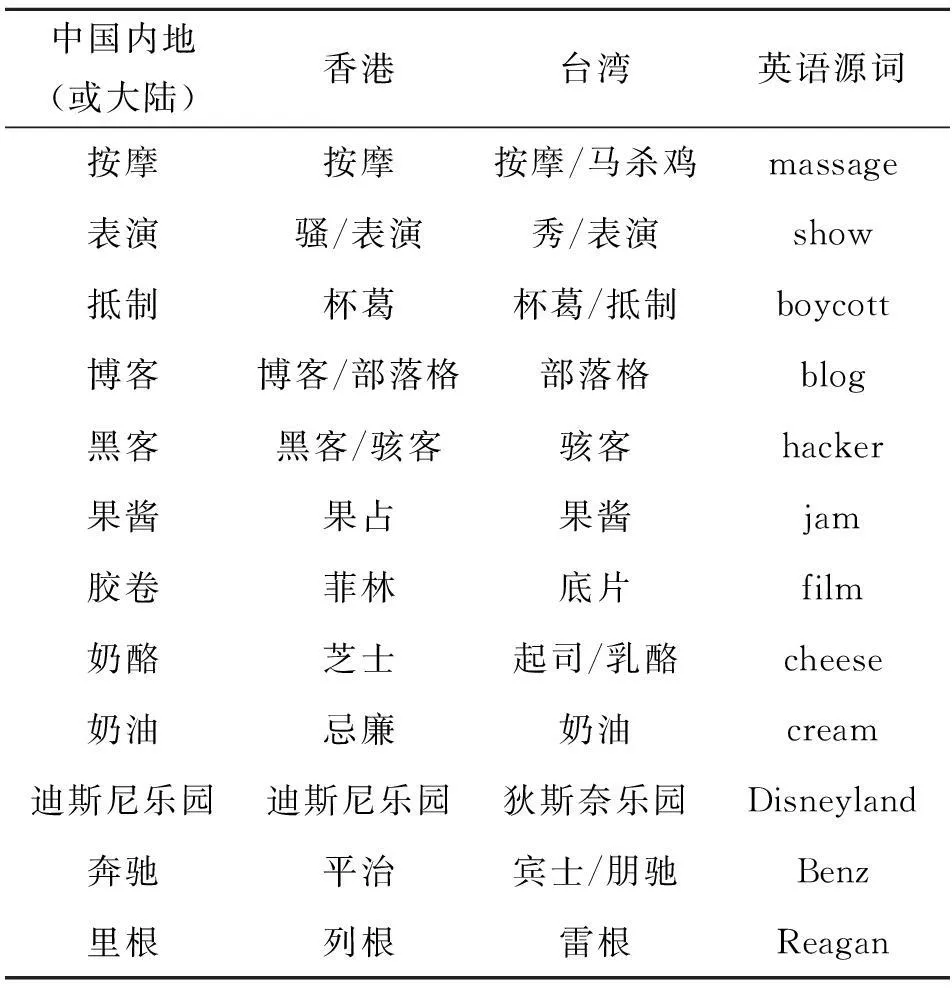

由于历史原因,新中国成立初期形成了中国内地(或大陆)与港澳台地区的分割局面。语言上也呈现出一定的分化(澳门因语言上多追随香港,此处与香港合二为一看待)情形,故而增加了外来词流入的渠道,加之政治文化等因素的影响,出现了部分外来词同义异源异形的状态[1]136,见表1。

表1 中国内地(或大陆)、香港、台湾同义异源异形词举例

上述中国内地(或大陆)与港台地区同义异源异形外来词(特别是音译外来词)多在表意效果上无明显差异,出现同义异形应是受交际和社会效果调控的结果。

中国内地(或大陆)因历史积淀深厚,文化正统,思想相对保守,故语言中规中矩,沉淀下来的外来词中讲究音、形、义三美结合,几乎无无厘头或搞怪的词。对于汉语中已有概念的外来词又多采用意译借入,如“按摩”“表演”“抵制”“胶卷”“奶酪”“奶油”等,体现了内地(或大陆)人重视本土文化传统和注重汉语言纯粹性的心理特性。

香港特别行政区曾受英国100多年的殖民统治,英国文化和英语言对香港社会在思想、语言等方面的影响较深。香港的汉语被认为是最洋化的汉语。语言中的外来词多为音译,如:“杯葛”“部落格”“果占”“菲林”“芝士”“忌廉”等。这些词凸显了英语源词的特点,从中我们可以看到港人心理上对语言的国际化色彩的认同和偏爱。港人“喜洋恶土”,较之内地人,思想更为开放,语言表达上更活泼。“show”的“骚”译名就是很好的例子。在香港,会说英语是有feisi(face,脸/面子)的事情。香港的口语中存在许多“feisi”这样的词,如“faeksi(fax,传真)”“sen(send,传送)”“faensi(fans,粉丝)”“fulen(friend,朋友)”等[7]。

台湾地区的外来词的借入渠道在新中国成立前后有明显差异。新中国刚刚成立左右借入的外来词多与祖国大陆一致,20世纪50年代以来借入的外来词多同香港,如“杯葛”“部落格”“骇客”等,或有其独自的词形,如“马杀鸡”“秀”“狄斯奈”“宾士”“雷根”等。由于特殊的历史政治原因,台湾的外来词具有“边缘混合着中心”的特殊色彩,但也体现了台湾人独特的个性:较为开放,喜欢新奇但也注重传统。我们观察到,具有两个词形的外来词往往其一正统,其二开放。最典型的例子是“massage”的译名“按摩/马杀鸡”。另外,20世纪70年代末以来,两岸恢复交往,语词流通重新开始,语言差异的刻意痕迹开始淡化,语词通用的情况增加,体现了中国人心中“两岸人民是一家”和拥护民族大团结的情怀。因此,在话语交际中我们必须充分认识这些外来词,尤其是同义异源异形词的语用修辞内涵,洞悉字面意义之外的民族文化情感,才能实现最佳交际效果,顺利完成交际任务。

值得一提的是,在日常使用中,中国内地(或大陆)很多意译的外来词在某些场合为港版或台版的音译词让步。如食品名“培根(bacon,烤肉)”“起司(cheese,奶酪)”“吐司(toast,烤面包)”等。用这些新字眼来代替传统用词,生产方无疑是看上了这些语词的“洋味”,用以提升产品形象,达到推广获利的目的。从语言学讲,这也是利用语词的语用修辞效果来实现最佳交际效果的表现。

总之,汉语历史悠久,内涵丰富,有海纳百川的气质。外来词裹同异域文化走进汉语系统,在丰富汉语词库,给汉语言注入更多活力,扩大国民视野的同时也给汉语言和汉文化带来了挑战。对于外来词借入过程中质和量的准确把握是语言研究者的一项艰辛和意义重大的任务。

参考文献:

[1]史有为. 汉语外来词[M]. 北京:商务印书馆, 2013.

[2]李军. 语用修辞探索[M]. 广州:广东教育出版社, 2005.

[3]董胜. 外来词修辞特色分析[J]. 浙江万里学院学报,2006, (4):23-25.

[4]辛斌. 引语研究的语用修辞视角[J]. 外语学刊, 2010, (4):71-77.

[5]张政英. 改革开放以来的汉语新词语[J]. 信阳师范学院学报(哲学社会科学版), 2005,25(4):71-73.

[6]康旭平, 袁邦株. 英语外来词的修辞功能[J]. 疯狂英语,2007,(6):49-52.

[7]邵敏敏, 吴立红. 香港社区英文词语夹用现象剖析[J]. 语言文字应用,2005,(4):38-44.

(责任编辑:蔡宇宏)

中图分类号:H313.5

文献标志码:A

文章编号:1003-0964(2016)02-0092-03

作者简介:梁慧(1981—),女,湖南湘潭人,讲师,主要研究方向为外国语言学及应用语言学。

基金项目:湖南省教育厅科研项目(14C0176);衡阳师范学院科学基金青年项目(14A15)

收稿日期:2015-10-19;收修日期:2016-01-29