审查逮捕环节非法证据排除问题实证研究*

2016-04-05李永航

李永航

(重庆市江北区人民检察院,重庆400025)

审查逮捕环节非法证据排除问题实证研究*

李永航

(重庆市江北区人民检察院,重庆400025)

[摘要]我国审查逮捕环节非法证据排除规则自确立以来,基本上能够有序运行,相当一部分非法证据被成功排除,对于维护程序正义和防范刑事错案起到了积极的作用。但是,该规则在实施中仍然存在一些问题,如部分检察人员的中立性有待加强、证明责任不明确、审查方式职权化、操作规则粗疏模糊、配套措施不完善等。对此,应当强化检察官的客观公正义务,明确证明责任,探索听证式审查方式,细化操作规则,建立健全配套措施。

[关键词]审查逮捕环节;非法证据排除;查证难

An Empirical Study on the Implementation of the Exclusionary Rules of Illegally Obtained Evidence at Arrest Reviewed Stage

LI Yong-hang

(People's Procuratorate of Jiangbei District,Chongqing 400025,China)

[Abstract]In the past two years,the exclusionary rules of illegally obtained evidence at arrest reviewed stage run orderly in china.Some illegal evidence has been excluded,which has played a positive role in maintaining procedural justice and guiding against misjudged criminal cases.But there are still exist some problems in the operation of the illegal evidence exclusion,such as some prosecutors can not remain neutral,the burden of proof is not definite,the administrative review way,the fuzzy operation rules, imperfect supporting measures.Therefore,we should strengthen the objective obligation of prosecutors,definite the burden of proof, explore the hearingreview way,detailed the operation rules,establish and improve the supportingmeasures.

[Key words]arrest reviewed stage;illegally obtained evidence exclusion;hard to verify

修订后的《刑事诉讼法》在总结经验的基础上,进一步规定和完善了非法证据排除规则,明确规定公安机关、人民检察院、人民法院不仅不得采取非法方式收集证据,而且都负有主动排除非法证据的义务。[1]相比英美等西方国家仅在审判环节启动非法证据排除程序,这是我国非法证据排除制度的一大特色。因受刑事考核制度等因素的影响,与其他诉讼环节相比,在审查逮捕环节排除非法证据的阻力最小,也最具有现实可能性。有学者甚至直言:检察机关排除非法证据应当在审查批捕阶段及时进行。[2]我国审查逮捕环节非法证据排除制定的确立和实施已有两年有余,其运行状况如何,又存在哪些问题,本文以重庆市J区人民检察院于2013年和2014年办理的审查逮捕案件为研究样本,试图对上述问题进行探究,以期能对我国非法证据排除制度的完善有所裨益。

一、我国审查逮捕环节非法证据排除规则的立法沿革

我国关于非法证据的规定最早可以追溯到1979年《刑事诉讼法》,该法第32条明确规定,侦查人员、检察人员、审判人员不得采取刑讯逼供、威胁、引诱、欺骗等非法方法收集证据。1996年《刑事诉讼法》第43条完全照搬了1979年《刑事诉讼法》第32条的内容,但是,对于非法获取的证据如何处理,1979年《刑事诉讼法》和1996年《刑事诉讼法》均未作出规定。1998年,最高人民法院《关于执行<中华人民共和国刑事诉讼法>若干问题的解释》第61条规定:“以刑讯逼供或者威胁、引诱、欺骗等非法的方法取得的证人证言、被害人陈述、被告人供述,不能作为定案的根据。”次年,最高人民检察院在《人民检察院刑事诉讼规则》第265条中规定:“以刑讯逼供或者威胁、引诱、欺骗等非法的方法取得的犯罪嫌疑人供述、被害人陈述、证人证言,不能作为指控犯罪的证据。”杨宇冠教授将上述两项规定的出台称为“弥补了我国法律没有非法证据规则的空白”。[3]但是,由于上述规定对非法证据排除规则的具体操作程序没有作出明确规定,导致司法实践中非法证据难以得到有效排除。2010年,两高三部联合出台了《关于办理刑事案件排除非法证据若干问题的规定》(以下简称《非法证据排除规定》),首次对审判阶段非法证据排除的具体操作程序作出明确规定,标志着我国非法证据排除规则真正意义上的确立。虽然《非法证据排除规定》第3条规定了人民检察院在审查批准逮捕、审查起诉中负有排除非法证据的职责,但是,对于检察环节非法证据排除的具体操作程序并未明确。2012年修订的《刑事诉讼法》吸收了《非法证据排除规定》的内容,从立法层面确立了审判阶段非法证据排除制度,但是对于审查逮捕环节非法证据排除问题并未作详细规定。

2012年修订的《人民检察院刑事诉讼规则(试行)》(以下简称《刑诉规则》)首次对审查逮捕环节证据合法性的审查程序作出规定,自此我国审查逮捕环节非法证据排除规则正式确立。在非法排除程序的启动上,明确当事人及其辩护人、诉讼代理人的说明责任,在提出侦查人员非法取证的控告时,须提供非法取证的时间、地点、人员和方式等线索。在证据合法性的审查上,明确了检察机关对非法证据的查证职责,检察机关可以通过调取讯问录音录像、查询犯罪嫌疑人出入看守所的身体检查记录等方式对证据的合法性进行调查。在非法证据的处理上,《刑诉规则》与修订后的《刑事诉讼法》采取了相同的态度,对非法言词证据予以绝对排除,对非法实物证据采用可补正的排除规则,即侦查机关非法取证行为可能严重影响司法公正,且不能补正又无法作出合理解释的情况下,应当予以排除。《刑诉规则》并对“可能严重影响司法公正”、“补正”、“合理解释”的内涵作出了解释,增强了非法实物证据排除制度的可操作性。

二、审查逮捕环节非法证据排除规则运行现状

2013年至2014年,重庆市J区人民检察院共办理审查逮捕案件1795件,其中,启动非法证据排除程序的案件有29件,为掌握非法证据排除规则的实际运行情况,笔者查阅了该29件案件的审查逮捕意见书和非法证据调查报告,并对每件案件的审查情况进行了梳理,具体情况如下:

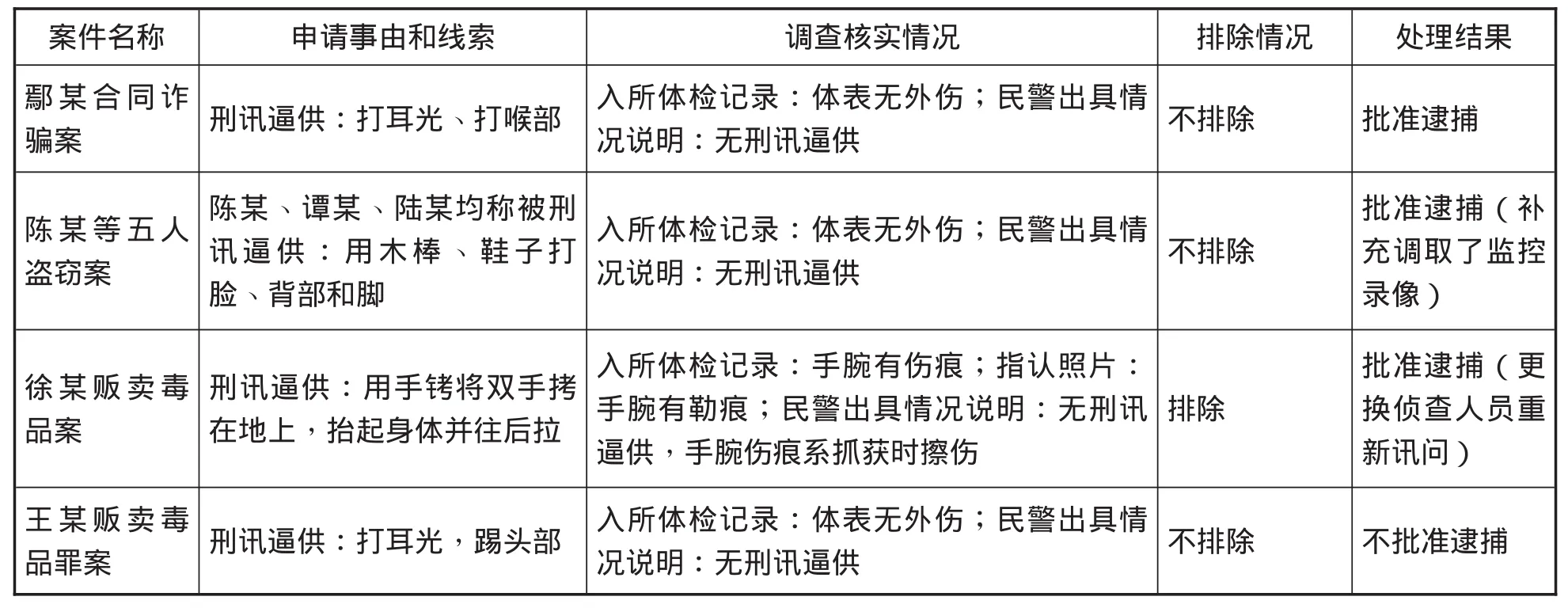

表1:2013年度重庆市J区人民检察院审查逮捕环节非法证据排除情况表

续表:

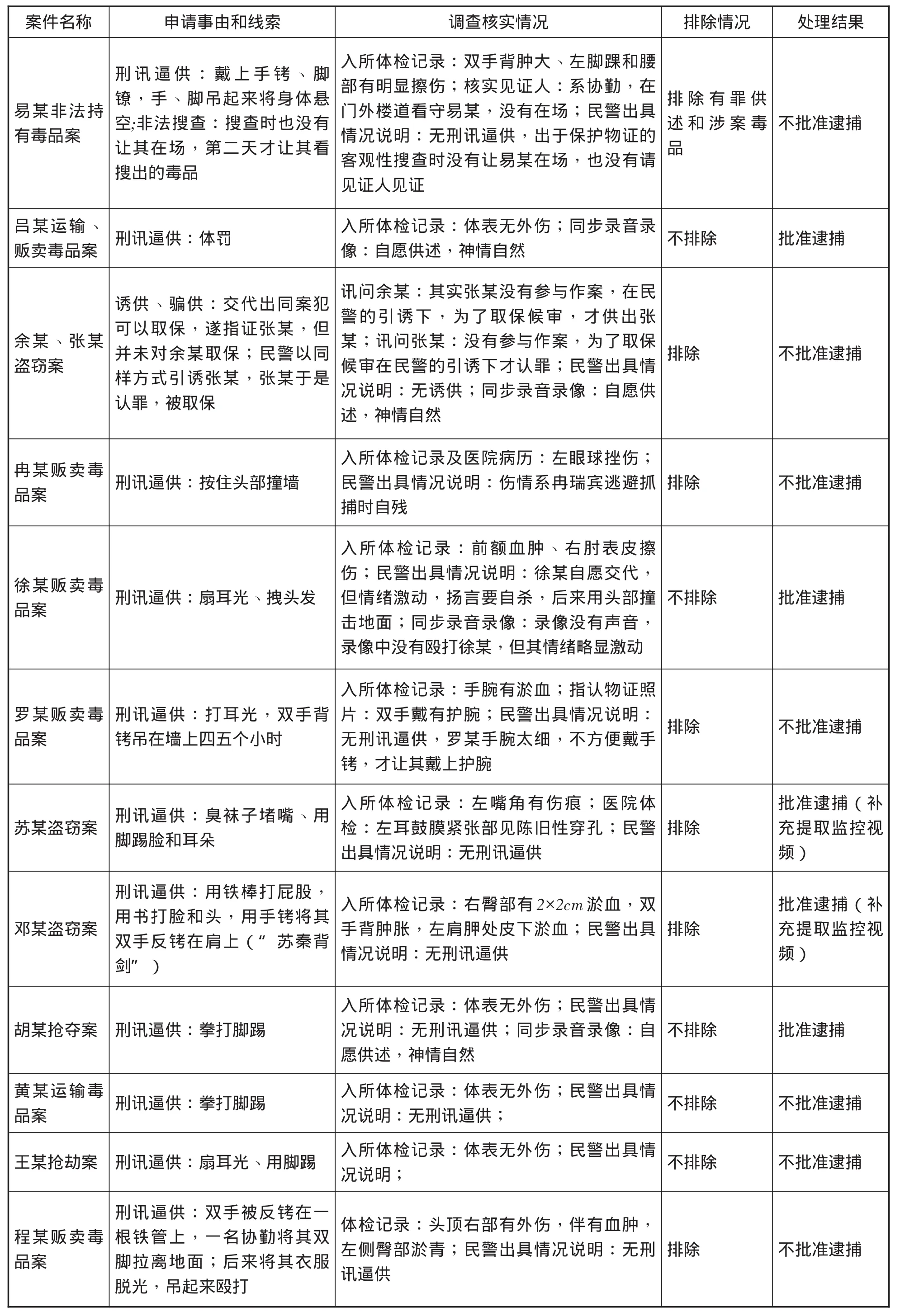

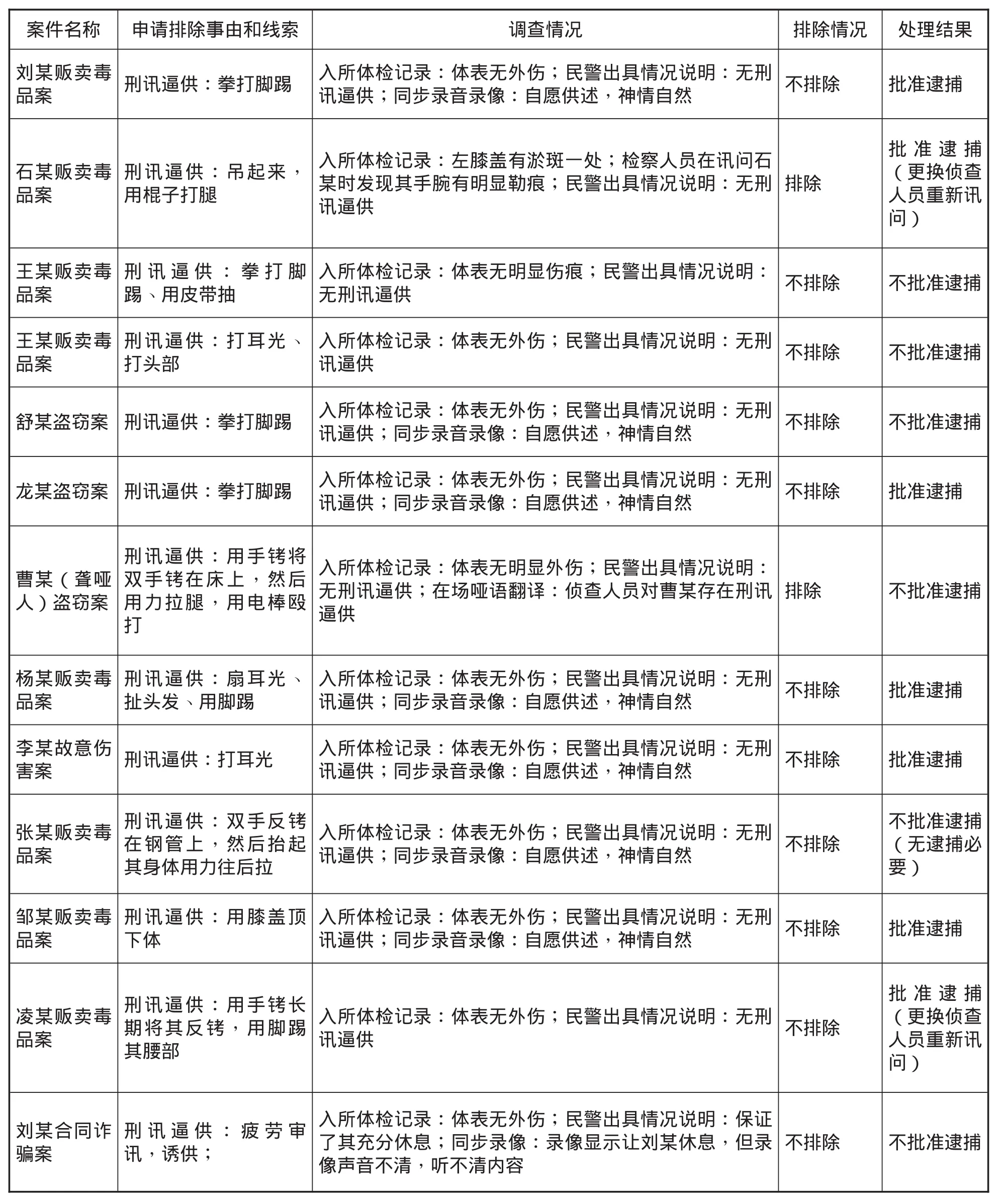

表2:2014年度重庆市J区人民检察院审查逮捕环节非法证据排除情况表

从两年的数据对比来看,2013年,重庆市J区人民检察院共办理审查逮捕案件1001件,其中,启动非法证据排除程序的有16件,作出排除非法证据决定的有8件,占启动非法证据排除程序案件数的50%。2014年,重庆市J区人民检察院共办理审查逮捕案件794件,其中,启动非法证据排除程序的有13件,作出排除非法证据决定的有2件,占启动非法证据排除程序案件数的15.4%。与2013年相比,重庆市J区人民检察院2014年办理审查逮捕案件数减少了20.7%,启动非法证据排除程序的案件数也减少了18.8%,案件减少程度相当。相比之下,作出排除非法证据决定的案件数却减少了75%,与2013年相比有大幅度减少。办案数量的减少与公安机关考核指标的调整有很大关系,2014年重庆市公安机关不再考核批捕人数,转为考核批捕率,公安机关对提请批捕的案件质量的把关更为严格,提请检察机关批捕的案件数自然会有所减少。作出排除非法证据决定的案件数之所以大幅减少,除受公安机关考核指标调整的影响以外,还有一个重要原因,那就是犯罪嫌疑人身上留有伤痕的情形有所减少,从上述表格可以看出,犯罪嫌疑人辩解曾被刑讯逼供,体检报告又能证实犯罪嫌疑人被移送看守所时体表有伤痕的,2013年有8件案件,而2014年却只有1件。

从非法证据被排除的原因来看,作出排除非法证据决定的10件案件中,有9件案件是因存在刑讯逼供而排除犯罪嫌疑人的有罪供述,9件案件中有1件案件因存在非法搜查还同时排除了涉案物证,剩余1件案件系因侦查人员在讯问过程中存在诱供、骗供而排除犯罪嫌疑人的有罪供述。从据以认定侦查人员取证方式非法的证据情况来看,9件认定侦查人员存在刑讯逼供的案件中,有8件案件中的犯罪嫌疑人身上存在伤痕,有1件案件是由在场的哑语翻译证实民警在审讯时存在刑讯逼供。认定侦查人员存在诱供、骗供的案件,是因检察机关经过调查发现犯罪嫌疑人之前所作的有罪供述不具有真实性,检察机关据此采信其曾被诱供、骗供的辩解。可见,上述案件中的非法证据之所以能被排除,其根本原因是有一定的证据证实侦查人员存在非法取证行为。

从非法证据排除对案件处理结果的影响来看,10件作出非法证据排除决定的案件中,有6件案件因证据不足检察机关作出不批准逮捕决定,剩余4件案件在侦查机关补充收集证据以后检察机关作出批准逮捕决定。其中,有2件案件是检察机关建议公安机关更换办案民警后重新讯问犯罪嫌疑人,另外2件案件是公安机关补充调取了监控视频,证实犯罪事实确系犯罪嫌疑人所为。上述10件案件作出非法证据排除决定以后,检察机关均向公安机关进行书面纠违。

三、审查逮捕环节非法证据排除规则运行中存在的问题

从整体上看,我国审查逮捕环节非法证据排除规则基本上能够有序运行,相当一部分非法证据被成功排除,对于维护程序正义和防范刑事错案起到了积极的作用。但是,非法证据排除规则在实施过程中仍然暴露出一些问题,具体表现为以下几个方面:

(一)部分检察人员的中立性有待加强

长期以来,部分检察人员因受“重打击轻保护”、“重实体轻程序”等陈旧办案观念的影响,在审查逮捕程序中将最大限度的发现事实真相和打击犯罪作为其中心任务,在适用非法证据排除程序中,往往会将解决实体问题与解决程序问题相混淆,人权保障和程序正义理念未能得到很好的贯彻。再加上在长期共同打击犯罪的过程中形成的“重配合轻制约”的检警关系,部分检察人员会因顾虑排除非法证据对公安考核以及向侦查人员追责造成的影响,有时不会认定侦查人员存在刑讯逼供,即使作出非法证据排除的决定,进行书面纠违的较多,但进行实质性追责的却很少。诚如万毅教授所言,在适用非法证据排除规则的过程中,司法人员“不愿排”、“不敢排”的情况仍在不同程度上存在。[4]其中,最为明显的是,在“一对一”的证据情况下,检察机关往往会作出“偏袒”侦查机关的裁决。以重庆市J区为例,上述启动非法证据排除程序的29件案件中,有8件处于“一对一”的证据情况,除犯罪嫌疑人的辩解和侦查人员出具的情况说明以外,没有其他证据证明证据合法性情况,该院在这8件案件的处理中均认定侦查人员证据收集方式合法。

(二)非法证据排除规则自身的不完善

1.对非法证据的界定不完善

我国对非法证据的界定主要存在以下三点不足:一是没有对非法威胁、引诱、欺骗与审讯策略进行科学界定。修订后的《刑事诉讼法》第50条规定,严禁以威胁、引诱、欺骗的方式收集证据。但是,实践中许多犯罪分子的反侦查能力极强,使用常规的审讯方式往往难以破案,有时出于侦查谋略的考量,侦查人员在审讯中适度使用威胁、引诱、欺骗的手段,均被各国侦查实践所容许,而我国立法对审讯策略和非法威胁、引诱、欺骗一直没有进行明确界定,导致司法实践中对二者难以区分。二是未明确将以非法威胁、引诱、欺骗的方式获取的证据纳入应当排除的非法证据的范畴。虽然修订后的《刑事诉讼法》第50条明确禁止以威胁、引诱、欺骗的方式收集证据,但第54条对应当排除的非法证据范围进行界定时却采用了“刑讯逼供等非法方法”的表述方式。这种表述方式,给司法解释一定的空间,但也给司法实践一定斟酌余地。然而,最高人民法院和最高人民检察院关于《刑事诉讼法》的司法解释,则将“等”字实际上解释为“等于刑讯逼供”。[5]如此,实际上限缩了非法证据排除的范围。从司法实践来看,因侦查人员使用威胁、引诱、欺骗的审讯方式而启动非法证据排除程序的案件极少。三是没有将重复自白纳入非法证据的范畴。[2]我国对以刑讯逼供的方式获取的口供采取绝对排除的态度,但是,对于侦查人员以刑讯逼供的方式获取犯罪嫌疑人的有罪供述之后,利用之前非法讯问对犯罪嫌疑人形成的心理威慑,再以合法方式重新获取的口供是否排除,我国立法对此没有作出明确规定。实践中,部分侦查人员利用这一立法漏洞,对犯罪嫌疑人所作的重复自白进行同步录音录像,再以该录音录像证实之前审讯方式的合法性,以此规避非法证据排除规则的适用。

2.证明责任和证明标准不明确

依照修订后的《刑事诉讼法》第57条、第58条的规定,在审判阶段由检察机关承担证据合法性的证明责任,并且须达到“确实、充分”的程度,即排除《刑事诉讼法》第54条规定的非法收集证据的情形。而在审查逮捕环节,非法证据排除程序中的证明责任由谁承担,证明标准如何设置,《刑诉规则》对此没有作出明确规定,其只是简单赋予检察机关对非法证据的查证职责。实践中,对于现有证据能够证实侦查机关证据收集方式违法的,或者足以排除侦查人员非法取证的可能性的,检察机关会根据调查情况作出相应的裁决。问题的关键是,当现有证据既不能证实证据收集方式违法,又不能排除侦查人员非法取证的可能性时,检察机关往往会以现有证据不足以证实侦查机关取证程序违法为由,裁定证据收集方式合法。其中一个重要原因就是《刑诉规则》没有明确审查逮捕环节非法证据排除程序中的证明责任,故侦查机关不会为检察机关未能查证证据合法性情况而承担不利后果,再加上受落后的司法观念和“重配合轻制约”的检警关系的影响,最终由犯罪嫌疑人为此承担不利后果。

3.审查方式的职权化

与审判环节控辩双方就证据合法性问题进行当庭对抗不同,检察环节的合法性审查和非法证据排除更倾向于单方面的职权行为。[6]检察机关在对证据的合法性进行审查时,虽然也会听取犯罪嫌疑人及其辩护人的意见,并要求侦查人员就证据收集的合法性出具情况说明,但是,侦辩双方没有机会就证据的合法性问题进行当面对质和辩论。客观而言,这种职权化的审查模式有利于诉讼效率的提高和审查逮捕案件的及时处理,但是在查明证据合法性情况方面,其明显不如侦辩双方当面对抗的审查方式。在侦辩当面对质的情况下,侦辩双方可以充分了解对方的观点,并有针对性地提出反驳意见,双方在交叉询问和辩论过程中,可以找出对方观点中的纰漏,拆穿对方的谎言。尤其是在“一对一”的证据情况下,侦辩双方当面对质对查明证据合法性情况显得尤为重要。正是基于这样的原因,修订后的《刑事诉讼法》确立了侦查人员出庭作证制度,提倡审判环节侦查人员就证据合法性问题出庭作证。审查逮捕环节对证据合法性职权化的审查模式直接剥夺了侦辩双方就证据合法性问题对质的机会,这与我国近年来所提倡的侦查人员出庭作证的主张背道而驰。

4.操作规则的粗疏模糊

非法证据排除规则主要解决两个问题:一是哪些证据应当排除;二是如何有效排除这些证据。从现行立法和有关司法解释来看,尽管我国对非法证据的界定存在一些缺陷,但自从以冻、饿、晒、烤、疲等软刑讯方式获取的口供被纳入非法证据的范畴,基本上解决了应当排除哪些证据的问题。而对于如何有效排除非法证据的问题,远未得到解决。从司法实践来看,最终作出排除非法证据决定的案件大多因为犯罪嫌疑人身上留有伤痕,对于犯罪嫌疑人身上没有留下伤痕的案件却鲜有排除。随着侦查机关对非法证据排除规则理解的加深,传统的刑讯逼供方式可能逐渐淡出,但所谓“软刑讯”可能会逐渐增多。[7]针对“软刑讯”、威胁、引诱、欺骗等不宜留下伤痕的非法讯问方式取得的证据,非法证据排除规则如何发挥作用已成为当前亟待解决的问题。就非法证据排除规则本身而言,我国非法证据排除规则的粗疏模糊是导致这一问题的主要原因。对于在什么情形下可以认定侦查人员存在冻、饿、晒、烤、疲等非法审讯方式,在侦辩双方各执一词的情况下,又应当如何进行裁决,修订后的《刑事诉讼法》和《刑诉规则》对此没有作出详细规定。截至目前,这是检察人员在适用非法证据排除规则的过程中面临的最大的困惑。

(三)配套措施不健全

非法证据具备可查证的条件是非法证据排除规则有效运行的前提。近年来,随着出入看守所健康检查制度的完善,以传统的刑讯方式获取的口供基本上具备了可查证的条件,这也是陆续出现一些成功排除非法证据案件的重要原因。然而,由于配套措施的不健全,以“软刑讯”、威胁、引诱、欺骗等非法取证方式获取的口供,仍然存在查证难的问题。一方面,我国同步录音录像制度不完善。同步录音录像是真实再现审讯过程的重要载体,而在我国只有职务犯罪案件和重大刑事案件才强制要求侦查人员在审讯时必须进行同步录音录像,其余案件并不强制要求侦查人员进行同步录音录像。也就是说,在大多数刑事案件中侦查人员讯问犯罪嫌疑人时可以不进行同步录音录像,在许多案件中当侦辩双方就审讯方式的合法性存在争议时,检察机关无法通过同步录音录像了解当时的审讯情况。另一方面,我国没有建立律师在场制度,“密室性”审讯方式没能被打破,对于侦查人员审讯方式的合法性,除侦查人员和犯罪嫌疑人以外,没有中立的第三人对审讯方式的合法性予以证明。非法取证方式的目击者都是侦查人员,而侦查人员在日常工作中养成的“团队精神”很容易转化成为面对刑讯逼供调查的“攻守同盟”。[8]所以,当犯罪嫌疑人辩解称被侦查人员“软刑讯”、威胁、引诱、欺骗时,大多只能形成“一对一”的证据。

四、审查逮捕环节非法证据排除制度的完善

上述问题严重影响了我国审查逮捕环节非法证据排除规则的有效实施,不利于保障犯罪嫌疑人的诉讼权益和防范冤错案件的发生。对此,应当“对症下药”,从以下几个方面对我国非法证据排除制度予以完善:

(一)强化检察官客观公正义务

检察官的客观义务,是指检察官为了发现案件真实,不应站在当事人的立场,而应站在客观的立场上进行活动。[9]在审查逮捕环节,检察人员作为执法主体,其中立性对于非法证据排除规则有效实施起着至关重要的作用。强化检察人员的客观公正义务,应从以下几个方面着手。首先,检察人员应当树立正确的司法理念,自觉摒弃“重打击轻保护”、“重实体轻程序”、“重配合轻制约”等错误的办案观念,要深刻认识到侦查人员非法取证行为对司法公正和犯罪嫌疑人的诉讼权益造成的损害,在适用非法证据排除规则中,要树立程序优先理念,不可一味地为了追求所谓的“实体公正”,而牺牲程序公正,要做到打击犯罪与保障人权并重,不能让“尊重和保障人权”仅仅停留在纸面上。其次,增强侦查监督意识,建立注重监督制约的新型检警关系。检察机关作为我国法律监督机关,侦查监督是检察机关的一项重要职责,检察人员应当强化监督意识,对于刑讯逼供等非法取证行为进行书面纠违,并对后续处分情况进行跟踪监督,对于侦查人员的刑讯逼供行为构成犯罪的,应及时将犯罪线索移交给职务犯罪侦查部门。最后,应强化辩护律师在非法证据排除程序中的参与性,尊重和保障辩护律师的权益,充分听取辩护律师的意见,增强侦辩双方的对抗性。

(二)完善非法证据排除规则

1.完善对非法证据的界定

首先,应对非法威胁、引诱、欺骗与审讯策略进行界定。众所周知,不恰当地使用威胁、引诱、欺骗的审讯方式对被追诉者诉讼权益造成的侵害不亚于刑讯逼供。但是,基于打击犯罪的需要,审讯过程中适度的威胁、引诱、欺骗应当为法律所容许。对威胁、引诱、欺骗的合法性进行界定,应当遵循法定原则、真实性原则和合理性原则。[10]即威胁、引诱、欺骗的审讯方法须经明确授权和审批,非不得已的情况下不得使用,不能超出社会道德所承受的限度,不能妨害被审讯者供述的自愿性和真实性。对于审讯过程中违反法律程序的,或者可能导致虚假供述的,抑或严重超出社会道德承受程度的,理应认定取证方式违法。其次,应将以非法威胁、引诱、欺骗获取的证据纳入应当排除的非法证据的范畴。非法的威胁、引诱、欺骗的审讯方式严重侵害了犯罪嫌疑人的诉讼权益,且极易导致虚假供述,极易造成刑事错案的发生,以此种方式获取的证据理应被认定为非法证据。最后,应将重复自白纳入应当排除的非法证据的范畴。如果只排除以刑讯逼供等非法方式取得的供述,而不排除犯罪嫌疑人之后所作的重复自白,则对先前证据的排除就失去了意义。笔者认为,除非侦查人员能够证明犯罪嫌疑人之后供述的自愿性,否则,对犯罪嫌疑人所作的重复自白均应当排除。

2.明确证明责任和证明标准

最高人民检察院应当修改《刑诉规则》,规定在审查逮捕环节非法证据排除程序中,应由侦查机关承担证据合法性的证明责任。首先,根据修订后的《刑事诉讼法》的规定,犯罪嫌疑人享有不被强迫自证其罪的权利,由犯罪嫌疑人对证据的合法性进行证明,显然与该规定不符。其次,在审查逮捕环节,犯罪嫌疑人大多属于羁押状态,缺乏固定相关证据能力和条件,与之相比,具有调查取证权的侦查机关在举证能力和举证条件上具有得天独厚的优势,由其承担证明责任有利于实现审查逮捕环节侦辩双方力量的对等。再次,由侦查机关承担证据合法性的证明责任,有利于强化侦查人员的程序守法意识,促使其在侦查取证过程中自觉规范守法,在侦查取证过程中主动收集和固定证明证据合法性的证据。最后,在审判环节,证据合法性的证明责任由控方承担,而在审查逮捕环节中的控方即为侦查机关,由其承担证明责任与我国审判环节的非法证据排除规则相对应。在证明标准的设置上,应当与我国审判阶段非法证据排除规则保持一致,要求侦查机关对证据合法性的证明应达到“确实、充分”的标准,即排除侦查人员非法取证的可能。

3.实行听证式审查方式

在审查逮捕环节,检察机关应当借鉴庭审环节控辩双方对抗式的审查模式,以召开听证会的方式,就证据合法性问题充分听取侦辩双方意见。在听证活动中,侦辩双方在检察人员的主持下可以就证据合法性问题进行交叉询问和辩论。有学者认为,基于时间有限和地点受限两个方面的考虑,审查逮捕阶段的非法证据排除程序在设计上就不能采取审判阶段的“控辩式”开庭模式,而只能采取检察机关单方面依职权调查核实的“职权式”决定模式。[4]笔者不赞同该观点。第一,在听证式审查方式下侦辩双方可以充分表达自己的观点,并可以针对证据合法性问题进行当面对质,与职权式的审查方式相比,听证式审查方式在查明证据合法性情况方面具有不可比拟的优势。第二,不同于庭审程序,在审查逮捕环节,检察机关就非法证据排除问题举行听证时,整个听证活动仅围绕证据的合法性开展,不涉及定罪和量刑问题,所以,与庭审程序相比听证会所花费时间要短得多,不会对审查逮捕案件的办理造成太大影响。第三,审查逮捕听证会可以在看守所举行,有条件的检察机关还可以以远程提讯的方式进行,所以,地点问题不足以成为听证式审查模式的障碍。第四,近年来,许多地方对审查逮捕听证机制进行了有益探索,从试点探索情况来看,审查逮捕听证会的举行不但不影响审查逮捕案件在法定期限内办结,反而对争议问题的解决和案件的公正处理发挥了积极作用。

4.细化操作规则

一项制度如果不具有可操作性,其注定难逃被虚置的命运,非法证据排除规则也不例外。为增强我国非法证据排除规则的可操作性,可以采取以下两项措施。一是细化非法证据排除规则的具体操作规则,明确在哪种情形下应当作出排除非法证据的决定,在哪些情形下应当认定侦查人员取证手段合法,尤其是应当明确规定,在侦辩双方各执一词,侦查机关无法提交出充分的证据排除非法取证可能性的情况下,应当认定非法取证行为的存在。二是通过案例指导制度引导检察人员正确把握非法证据排除规则。在美国,非法证据排除规则主要是通过威克斯案、马普案、米兰达案等若干个刑事判例逐渐确立的,因为司法机关最终是在办理具体案件的过程中适用非法证据排除规则,所以,相比成文法,案例法更为直观、生动,操作性也更强。我国可以借鉴美国的立法经验,由最高人检察院发布关于非法证据排除的指导性案例,丰富非法证据排除规则的表现形式,以指导检察人员正确理解和准确适用非法证据排除规则。

(三)健全相关配套措施

配套措施的完善主要是为了增强非法证据的可查证性,强化侦辩双方的举证能力,为非法证据排除规则的严格贯彻实施创造条件,以避免该规则在司法运用中遭受虚置。就我国审查逮捕环节非法证据排除规则在实施中存在的查证难问题,笔者认为,以下两项配套措施亟须健全和完善。一是亟须完善同步录音录像制度。从司法实践情况来看,刑讯逼供等非法审讯行为大多发生在犯罪嫌疑人被移送至看守所之前,因为这段时间里犯罪嫌疑人完全处于侦查人员的控制之下,缺乏第三方的监督。①修订后的《刑事诉讼法》严格禁止侦查人员外讯,审讯犯罪嫌疑人必须在看守所内进行,且须履行一定的手续,在看守所的审讯室内,审讯人员与犯罪嫌疑人之间往往设有一些隔离设施,如玻璃窗、铁窗等,有的还安装了视屏监控,在这种环境下,侦查人员实施刑讯逼供的可能性不大。以重庆市J区为例,2013年和2014年该地检察机关在审查逮捕环节办理的非法证据排除案件中,凡是犯罪嫌疑人辩解被刑讯逼供的,刑讯时间均为犯罪嫌疑人被移送至看守所之前,地点均在侦查机关的审讯室或者办公室中。有鉴于此,笔者认为,对于侦查机关在犯罪嫌疑人被移送至看守所之前实施的审讯行为,均应当进行同步录音录像,对于不强制要求进行同步录音录像的,侦查人员应当对审讯过程进行同步录音。二是建立首次讯问律师在场权制度。审讯方式的封闭性是非法证据查证难的重要原因之一。审讯时中立的第三人在场是打破这种封闭性的有效方式,尤其是在传统刑讯逼供方式逐渐淡去,“软刑讯”方式逐渐增多的情况下,讯问时由第三人在场监督越发显得必要。在重庆市J区人民检察院办理的曹某盗窃案中,在犯罪嫌疑人身上没有留下伤痕的情况下,恰恰是因哑语翻译的证言证实侦查人员存在刑讯逼供,非法口供才得以排除。国外通常是通过建立律师在场权制度打破审讯方式的封闭性。随着市场经济的发展,我国律师人数不断增多,律师队伍在不

断壮大,我国已基本具备了建立律师在场权制度的条件,当然,考虑到我国律师数量发展的不平衡,以及非法口供形成时间和地点的特殊性,笔者建议建立首次审讯律师在场制度,即侦查机关在首次对犯罪嫌疑人进行讯问时,犯罪嫌疑人有权要求在律师在场的情况下接受讯问,犯罪嫌疑人未聘请律师的,应为其提供法律援助。

结语

审查逮捕环节是检察机关防范刑事错案的第一道关口,确保该诉讼环节非法证据排除规则有效运行对于防范刑事错案、实现司法公正具有非常重要的意义。以往,但凡不能查证侦查人员确实存在非法取证的,检察机关总是以配套措施不健全、侦查机关举证能力有限为由,作出有利于侦查机关的裁决,其实,这既是对侦查现状的一种妥协,也是对侦查机关非法取证行为的放任,同时也导致侦查机关在完善配套措施方面消极怠工,长此以往,非法证据排除规则的运行将陷入恶性循环。所以,在最高人民检察院明确侦查机关在非法证据排除程序中的证明责任之后,检察机关亟须转变执法思路,只要侦查机关不能证实证据收集方式合法的,均应认定非法取证行为的存在,以此倒逼侦查机关完善配套措施、强化举证能力。唯有如此,审查逮捕环节的非法证据排除制度才能走向日臻完善,才能真正起到防范刑事错案的作用。

参考文献

[1]朗胜.中华人民共和国刑事诉讼法修改与适用[M].北京:新华出版社2012年版,第125页.

[2]杨宇冠、郭旭.非法证据排除规则实施考察报告——以J省检察机关为视角[J].证据科学,2014第1期.

[3]杨宇冠.非法证据排除规则研究[M].北京:中国人民公安大学出版社2002年版,第1-2页.

[4]张建升、聂建华、万毅、王新环、易延友.检察机关落实非法证据排除规则的职责要求与机制建设[J].人民检察, 2014年第7期.

[5]龙宗智.新刑事诉讼法实施:半年初判[J].清华法学,2013年第5期.

[6]赵赤、陈胜才.检察环节证据合法性审查实证研究[J].西南政法大学学报,2014年4期.

[7]孙长永、王彪.审判阶段非法证据排除问题实证考察[J].现代法学,2014年第1期.

[8]何家弘.适用非法证据排除规则需要司法判例[J].法学家,2013年第2期.

[9]龙宗智.中国法语境中的检察官客观义务[J].法学研究,2009年第4期。

[10]龙宗智.威胁、引诱、欺骗的审讯是否违法[J].法学,2000年第3期.

[责任编辑:蒋庆红]

[作者简介]李永航(1987-),男,河南周口人,重庆市江北区人民检察院助理检察员,法学硕士,主要研究方向:刑事诉讼法学、证据法学。

*[基金项目]重庆市人民检察院2014年度重大课题“刑事错案防止、纠正、责任追究机制研究”阶段性研究成果,项目编号:CQJCY2014A03

[收稿日期]2015-12-12

[文章编号]1008-8628(2016)01-0058-08

[中图分类号]DF73

[文献标识码]A