从林业建设角度破解“胡焕庸线”的思考

2016-04-05樊宝敏

◎文/樊宝敏

从林业建设角度破解“胡焕庸线”的思考

◎文/樊宝敏

“胡焕庸线”是我国地理学家胡焕庸在1935年提出的划分我国人口密度的对比线。此线从黑龙江省瑷珲到云南省腾冲,大致为倾斜45度的直线。线东南方36%国土居住着96%人口;线西北方地域辽阔但人口密度极低。直到今天,我国人口东稠西疏的分布格局在总体上仍未打破。2013年7月,李克强总理在一次研究座谈会上提出“胡焕庸线”该不该打破?能否打破?如何打破?被称之为“总理三问”。2014年11月,李总理在国博参观展览时再次发出了“胡焕庸线怎么破”之问。“总理三问”涉及我国经济、社会、人口、资源、环境以及可持续发展等一系列重大问题,需要科学界给予客观答案。本文试从林业和生态建设的角度进行分析和解答。

森林生态变迁对“胡焕庸线”形成的影响

唐代之前,我国在“胡焕庸线”以西地区曾经有相当多的人口分布,生态环境也相对较好。在南北朝时期,内蒙古大草原还是“天苍苍、野茫茫,风吹草低见牛羊”的喜人景象。当时,全国人口主要分布于黄河流域,总人口在盛唐时达到8316万人。据推算,唐代时期我国(按今日国土面积计)森林覆盖率在33%以上,森林蓄积量在450亿立方米以上,黄河的径流量比现代大许多。从周至唐,西安附近长期是国都,周围的生态环境也很好,有“八水绕长安”之美称。但随着人口的增长,农田和城镇扩大,森林和湿地面积逐渐缩小,于是西部地区气候变得日益干旱化,土地沙漠化不断加剧,西部的生态承载能力严重下降。国都也依次迁至东部的洛阳、开封、杭州、南京和北京。人口也朝东南方向压缩,生态和生存空间变得越来越小,逐渐形成民国以来“胡焕庸线”所表征的人口分布格局。这进一步验证了习近平总书记提出的“生态兴则文明兴,生态衰则文明衰”这样一条历史发展规律。

当前人口-森林生态格局现状与存在问题

1.人口-森林生态格局现状

当前我国人口分布仍受“胡焕庸线”规律的制约。利用现代技术对2000年人口普查资料所作精确分析表明,“胡焕庸线”的东南半壁占全国国土面积43.8%,人口占94.1%。这种分布格局与1935年并没有太大改变。

受降水影响,森林的分布格局与人口大体一致,存在国土空间上的不均衡性。根据我国第八次全国森林资源清查(2009-2013年)结果,全国森林面积2.08亿公顷,森林覆盖率21.63%,森林总蓄积164.33亿立方米(相当于在扣除水域的全部国土上覆盖1.79毫米厚的木板,故称森林厚度)。我国的森林约80%分布在“胡焕庸线”的东南半壁。与第一次全国森林资源清查(1973-1976年)结果相比,森林覆盖率、森林总蓄积量都有较大增长,分别增加了8.93个百分点和69.01亿立方米(即森林厚度增加0.76毫米)。随着森林资源的增长,森林生态服务功能也进一步增强,我国北方地区气候干旱的状况有所缓和,年降水量有所增加,土地沙化之势出现逆转。

据全国第一次湿地资源调查(1995-2003年)数据,我国单块面积在100公顷以上的湿地总面积为3848.55万公顷。2015年,湿地保有量约4248万公顷。同时,我国自2004年以来,森林城市建设进程明显加快,到目前全国“国家森林城市”已有96个。城市周围森林的增加,改善了城乡人居环境和民生福祉。

2.森林生态存在的主要问题

(1)我国森林资源水平与世界相比仍然落后。我国森林覆盖率远低于全球31%的平均水平,森林厚度(1.79毫米)也远低于全球2.94毫米的平均水平。与世界发达国家差距更大,如日本11.66毫米,德国8.25毫米,美国3.83毫米,俄罗斯4.77毫米,瑞典7.66毫米,与印度1.58毫米接近而略高。人均森林面积仅为世界人均水平的1/4,人均森林蓄积只有世界人均水平的1/7。

(2)我国森林资源的空间分布格局不够优化,对人口的社会服务功能不强。从宏观上,森林主要分布于“胡焕庸线”东南部,与人口分布大体一致,但“胡焕庸线”西北部森林少,生态条件差,大量宜林地的潜力没有发挥出来,也制约了人口的分布。从“胡焕庸线”东部看,森林主要分布于东北、西南人口密度低的区域,而在华北、华东和华中等人口稠密大城市集中地区的森林少,人居生态环境较差。在全国660座城市中,获得“国家森林城市”称号的只有96座,仅占14.5%,且绝大多数在“胡焕庸线”东侧,城市森林生态建设仍然任重道远。

(3)我国森林质量低,林地生产力水平落后。目前,我国森林每公顷蓄积量平均为89.79亿立方米,只有世界平均水平131亿立方米的69%,人工林每公顷蓄积量只有52.76立方米,而德国森林每公顷蓄积量达268立方米,奥地利295立方米,日本171立方米。通过加大森林经营投入,提高我国森林质量和多种功能的潜力还很大。

(4)我国城市区域大气污染、水污染和湿地退化问题仍然突出。笔者调研中了解,在云南、宁夏等地,受城市扩张和能源、化工等产业发展的影响,不少地区的大气、水污染形势仍然严峻。河流、湖泊的水质仍然较差,与净化治理目标差距很大,湿地生态仍需加强保护和恢复。

总之,生态产品短缺、生态资源分布不均衡和环境污染严重依然是制约我国可持续发展的突出问题。

■ 绿肥红瘦 陈宝林/摄

破解“胡焕庸线”的林业相关认识与建议

党的十八大以来,中共中央国务院关于加强生态文明建设、习近平总书记提出的“绿水青山就是金山银山”、“山水林田湖是一个生命共同体”等绿色发展理念和顶层设计是完全正确的、及时的,为做好林业工作提供了理论指导和实践动力,必须认真学习和贯彻。继续下大力气加强森林、湿地的保护和建设,壮大绿色GDP,提高生态承载能力,对于实施“一带一路”等国家重大战略、破解“胡焕庸线”都具有重要意义。

在西部地区,建设山清水秀的生态宜居环境,是破解“胡焕庸线”的关键性和根本性措施。之所以我国人口集中于“胡焕庸线”之东,是因为这里有绿水青山,适宜生存居住。所以,要在“胡焕庸线”之西建设集聚众多人口的大城镇,就必须千方百计改善当地的森林、水源等生态生存条件。

我国生态变迁的历史表明,东南半壁的森林和湿地,对于西北半壁的降水具有重要作用。这主要是由于森林、湿地具有蒸发水分的强大作用,且受到东南季风的影响。就全国而言,森林厚度每变化1毫米,则影响降水变化约37毫米。相当于增加92.2亿立方米蓄积量的森林(或全国10个百分点的森林覆盖率),能增加3537亿立方米降水量(相当于20世纪70年代黄河年入海径流量的6.1倍)。所以,要想增加西北半壁的降水,必须尽可能在东南半壁建造大规模森林和湿地。基于这些认识,为破解“胡焕庸线”提出以下三点建议:

1.实施“森林中国”绿色发展战略

森林厚度达到3毫米以上的国家,可称之为森林国家。欧美、日本等世界发达国家都属于森林国家。只有达到森林国家的基本标准,生态环境质量才可能发生巨大改观。我国目前加快建设森林国家的综合国力、社会需求和对外开放条件已趋于成熟,其战略目标是,到2050年将我国建成森林覆盖率30%以上、森林厚度达到3毫米世界平均水平(即森林蓄积280亿立方米)的国家。今后,建议用森林覆盖率和森林厚度两项指标作为考核不同地区领导干部生态文明建设林业发展政绩的主要指标。根据国家战略总体要求,制定各省、市和县“十三五”和未来时期的森林发展目标。根据目标完成情况,确定国家森林生态效益补偿和财政转移支付力度,形成促进林业生态文明建设的奖惩制度。

2.实施“三带多点”森林生态工程

破解“胡焕庸线”乃长久大计,非一朝一夕之功。最近十年,森林建设的重点应放在“胡焕庸线”、黄河、长江两侧各100公里的“三带”以及各大城市“多点”的森林生态建设上。这些地区多属于生态脆弱且人口和城市密集地区,目前森林资源相对稀少,而发展潜力巨大。建议协同新型城镇化建设,着力打造森林与湿地相结合的生态体系。注重营造乡土针阔叶树种混生的近自然森林。进一步强化林地湿地保护,科学开展森林经营,提高森林质量和功能。差异化提高森林和湿地生态补偿标准,调动林业主体经营森林和保护湿地的积极性。同时,继续推进全国“国家森林城市”建设,以点带面、“多点”开花,给广大市民提供生态福利。在缺水地区,大力推广城市生态林中水灌溉、集雨节水技术,以林净水、以水养林,形成林茂水清的城市生态美景。

3.实施“东人西迁”生态移民计划

为了破解“胡焕庸线”,需要有计划分步骤地从华北、中原等人口稠密省份,向宁夏、甘肃等西部省份开展以乡镇或村庄为整体单元的跨区域移民,优化“胡焕庸线”两侧的人口配置。既把迁入地建设成生态和谐宜居的新城镇、新绿洲,也将迁出地建设成大森林和大湿地,两地森林湿地都增加,生态环境齐改善。城市绿地建设面积可按每人50平方米标准执行。在云南等山地省份则实施新一轮大范围退耕还林还湿,在尊重群众意愿的前提下开展生态移民,让居住在高山上生活贫困的老百姓逐步搬迁到条件好的城镇安居。同时,政府帮助拓展更广泛的森林经营、林下经济等绿色就业岗位,推动各地森林食品药品、林产加工、森林游憩和森林疗养等产业发展,挖掘释放森林的多种服务功能,不断满足人民群众日益增长的生态、经济和文化需求。

破解“胡焕庸线”的林业建设未来情景分析

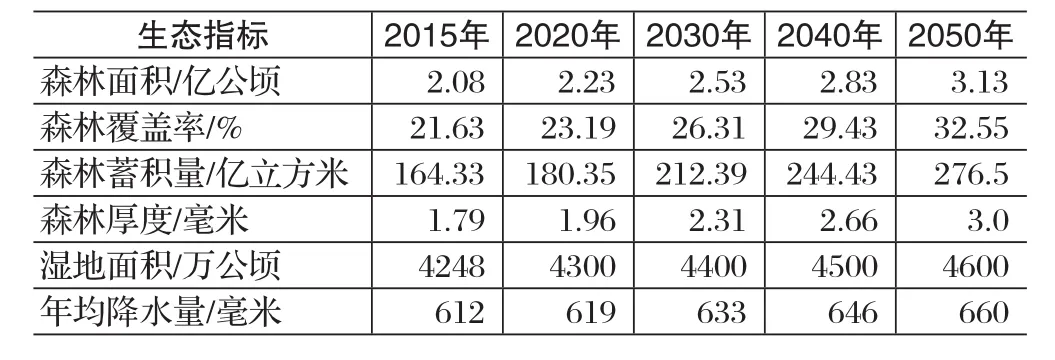

按照党和国家“两个一百年”奋斗目标,到新中国成立100周年即2049年基本实现现代化,以及生态文明建设的相关要求,未来35年,我国森林资源和生态环境将产生显著的变化(见表)。

表 我国未来35年间力争实现的森林生态情景

坚持不懈地实施与人口格局相协调的森林生态建设工程和生态移民安置工程,全国和西部地区的生态环境可望得到巨大的改善,西部辽阔国土的巨大发展潜力将得到释放,人口分布的不均衡性也有望得到很大程度的缓解。

★本文系2015年中国科学院学部咨询评议项目《“胡焕庸线”时空认知:聚焦“总理三问”》的阶段性成果。

(作者单位:中国林业科学研究院林业科技信息研究所)

■ 编辑:田佳奇