张爱玲小说的深层结构

2016-04-01杨春

杨春

〔摘要〕张爱玲小说的深层结构是非常值得关注和思考的问题,格雷马斯提出了叙事程序、行动元、语义矩阵等理论和概念,成为揭示张爱玲的作品的深层结构一个有效的工具。本文以张爱玲的小说短篇小说《花凋》作为分析的范本,分析《花凋》中四个叙事程序阶段,即产生欲望或愿望阶段、具备实现欲望的能力阶段、实现目标阶段以及得到奖赏阶段。《花凋》中行动元关系表现为:主体(郑川嫦)与客体(章云藩)关系,发送者(郑川嫦的母亲及姐姐)与接收者(郑川嫦)之间的关系,支持者(缺失)与反对者(郑川嫦的父亲母亲以及姐姐们、郑川嫦身体上的病、郑川嫦主观能动性的消失)之间的关系。并建立《花凋》的施动关系结构图。《花凋》的深层结构则表现为生与死的对立,自由与禁锢的对立等。

〔关键词〕张爱玲;格雷马斯;深层结构;行动元;语义矩阵;《花凋》

〔中图分类号〕I206〔文献标识码〕A〔文章编号〕1008-2689(2016)01-0091-06

张爱玲小说最根本的创作主题是什么,深层结构是怎样的,一直是文学界关注和思考的问题。因为“了解一个作家讲述了一个什么样的故事,就极有可能了解一个作家试图讲述什么,并通过这次讲述达到什么目的。”[1]而以往关于张爱玲的小说的深层结构的研究往往采用的是题材性的或者是社会学的研究方法[2],“题材性的故事分析总是流于表面化而难以洞悉作家所讲述故事的内在构成与深层结构,结果,以题材的大小、类型、明暗来判定作品的价值,成了这类研究的通常做法。”所以探寻一种合理的科学的解读方法一直是学者探寻的重点和难点。而叙事学学家格雷马斯的理论对于揭示张爱玲小说的深层结构起着非常重要的作用。格雷马斯提出了叙事程序、行动元、语义矩阵等理论和概念[3],将这些理论和概念深刻地领悟和运用,对于会成为揭示张爱玲的作品的深层结构一个非常有效的工具。格雷马斯理论主要是以意义为研究出发点,将语义关系进行形式化概括,并从文本内部各个组成部分之间的关系中有机地推演出文本的结构系统,从而建立起一套叙事语法。格雷马斯认为文本是表层结构和深层结构组成,本文以张爱玲的小说短篇小说《花凋》作为分析的范本,希望能够揭示张爱玲小说的深层结构。

《花凋》讲的是妙龄女郎郑川嫦,本应该结婚,但是在残酷的现实条件下,生命枯萎的故事 郑川嫦出身于没落封建遗少家庭,经济上拮据,精神上困乏,因而憧憬着美好生活的郑川嫦,将希望寄托在海外归来的医生章云藩的身上,渴望嫁给他,但不幸感染肺病,婚事也因疾而终,最后不幸死亡。小说虽短,但是意味深长。本文将采用格雷马斯的叙事学理论来分析这篇小说,希望通过解读和分析《花凋》,来透视张爱玲小说的深层结构,同时也希望能够为深入解读女性主义文学作品提供一个更好的分析范本。

一、 格雷马斯的行动元理论

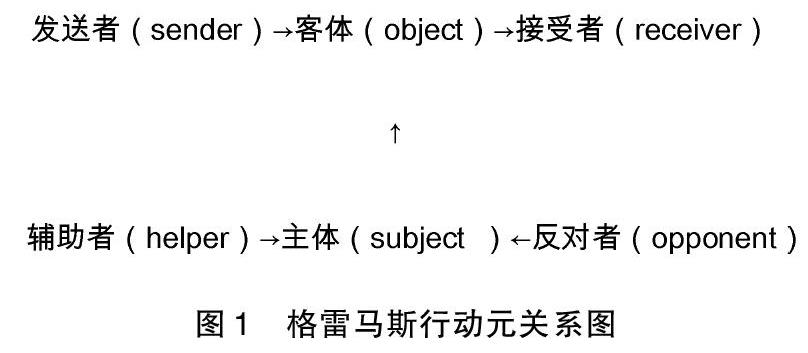

格雷马斯根据普罗普对童话故事叙事程序的研究,分为四个结构阶段:产生欲望或愿望阶段、具备实现欲望的能力阶段、实现目标阶段以及得到奖赏阶段。这四个叙事程序构成格雷马斯“行动元模型”理论分析的基础。[4]格雷马斯深层次地扩展了“行动元”这一概念,行动元是结构单位,具有多种功能,可以解释人物与人物之间、人物与事件之间、事物与事物之间等的相互关系。格雷马斯认为“行动元是谓词组合的产物,它存在于每一个微观的世界”,所以这一概念非常重要,可以分析文学叙述话语,可以简化分析方法和手段,具有概括性和可操作性。格雷马斯提出6组3对相互对立的范畴,即客体与主体、接受者与发送者、障碍者者与辅助者。这三组“行动元”组成了3对对立的关系:欲望与追求(主体与客体),交流(发送者与接受者),帮助或阻碍(辅助者与反对者)。[5]这六个元素之间的结构关系图如下:

具体来看,这3对关系如下:(1)主体与客体之间的关系。主体指的是充满欲望或者愿望的存在物,是叙事作品塑造的对象,通常为主人公。客体指的是被主体欲望或者渴望的存在物,是主体追求的对象。主体与客体之间的关系是目的论关系,即主体产生了“欲望”或者“愿望”,因而开始了找寻,并且发现了客体。[6](2)发出者与接收者之间的关系。发出者指的是引发主体追求的目的行动或力量,接收者指的是对于发出者发出的信息的接受者。(3)帮助者和反对者之间的关系。帮助者指的是帮助主体实现欲望的因素,这些因素提供帮助,促进或有利于愿望的实现。反对者指的是阻碍主体实现欲望的因素,这些因素制造障碍,阻碍或不利于愿望的实现。客体处于发送者和接受者之间,是交际的内容,辅助者和反对者而是主体的愿望投射点。

二、 《花凋》的叙事过程

在《花凋》的事件阶段中,可以分为五个叙事程序,每部分大意如下:

第一部分:郑川嫦的家庭情况,她在家里受冷遇,因为渴望摆脱命运;

第二部分:章云藩出现,中秋节郑夫人宴请章云藩,郑川嫦与章云藩一见钟情,并且他对于她的家庭,一切都可以容忍,郑川嫦暂时获得章云藩的爱情;

第三部分:郑川嫦生病,章云藩给她看病,她的爱情死亡;

第四部分:郑川嫦见章云藩的未婚妻余美增,她的婚姻梦彻底破碎;

第五部分:郑川嫦死亡。

1 郑川嫦产生婚嫁的欲望阶段

郑川嫦欲望的产生来源于长期的物质和精神的匮乏,生活中父爱和母爱缺乏,家庭经济条件窘迫。在“产生欲望”阶段,小说先叙述了郑川嫦从小就在父亲以及姐姐弟弟的漠不关心的环境下长大,正是在家里所受到的冷遇使郑嫦川萌生了想要摆脱困境的想法。日益没落家庭中的淑女,在人生中受到的苦难,面临着经济上的穷困和精神上无夫可嫁的恐慌。这些都是郑川嫦渴望摆脱命运的欲望,而这种欲望的产生是通过郑川嫦家庭一个个人物的表现而展现出来的。

郑川嫦的家庭是一个没落的、颓废的、满目苍夷的大家庭。郑川嫦的父亲郑先生,吃喝嫖赌,养姨太太,有私生子,是个酒缸里泡着的孩尸,害怕嫁女儿会倾家荡产,并不希望郑川嫦定亲。郑川嫦的母亲郑夫人,歇斯底里,充满怨恨,充满烦恼,满腹牢骚,对生活近似绝望。她对川嫦还有一丝母爱,给川嫦找了个姑爷,只是为了早日嫁掉她。川嫦是姐妹中最老实的一个,言语迟慢,又有点脾气,天生要被人欺负,下又有弟弟,占去了爹娘的疼爱。姐姐们斤斤计较,明争暗斗,尖刻算计,毫无姐妹情谊。直到姐姐们一个个出嫁了,川嫦才突然地变得漂亮起来。在这样的生存状态下,郑川嫦渴望改变生活,渴望新的未来。

章云藩成了郑川嫦的欲望的目标。恰好章云藩回国要结婚,郑川嫦便有了改变处境的机会。有了欲望目标,郑川嫦才会有实现目标的一系列行为。郑川嫦在婚嫁的年龄遇到了海外归来的习医章云藩,章云藩工作好,出身好,家底好,齐整干净,是个十全十美的好女婿,这使得原本已经没落的郑家重新燃起了斗志,郑川嫦的梦就是只要嫁给一个好人家,就可以改变命运,郑家对章云藩的渴求其实是对生的渴求的符号化。

2 郑川嫦具备婚嫁的能力阶段

主体郑川嫦为实现了实现自己要嫁给客体章云藩的目标,必须具备一定能力、方法和手段。《花凋》中,郑川嫦结识章云藩这一个男人,是母亲和大姐为帮她物色的,这就是她的爱情的开始。在家人的帮助,她以自己的年轻和清纯赢得了章云藩的爱恋,具备了赢得婚姻和幸福的能力。郑川嫦,漂亮,身材好,家教好,得体,有修养,将来会是一位相夫教子的好女人。郑川嫦对章云藩有着特殊的诱惑性,她的虚虚实实,实实虚虚,极其神秘的神态美给章云藩留下了非常美好的印象。但在此阶段为了目标的实现,还需要来自于外界的帮助,即所谓的辅助者和信息的发送者,在《花凋》中,母亲和姐姐们的介绍的正好向郑川嫦传达了章云藩的可以婚嫁给他的有利信息,郑川嫦与章云藩相遇了,爱情随着而来。此处母亲和姐姐们为发送者和辅助者。在郑川嫦具备能力阶段中,郑川嫦自身所具备的婚嫁的条件和主观求婚嫁欲望成为了叙事的帮助者。

3 郑川嫦对于婚嫁目标实现的阶段

在产生欲望和具备能力以后,是需要主人公去实现的。郑川嫦与章云藩有三次接触的机会。最开始的时候是大姊请客,第二次是章云藩还请,第三次是母亲郑夫人请客。从而使郑川嫦认识了章云藩。

中秋节这晚的相见是对郑川嫦和章云藩的首次考验。整个故事的转折,也是川嫦生命的转折。中秋节一顿晚饭却“吃”了三分之一篇幅的文本,可见中秋节这顿饭在《花凋》中的重要性。川嫦的未来丈夫章云藩应郑夫人之邀到郑家吃饭,而郑家整个场面都显得很混乱。中秋节象征一家团圆和气,而母亲与父亲闹别扭,与章云藩的谈话屡次因她训斥佣人而打断。父亲要求去买饼干吃,但这个细节可见父亲完全没有经济独立能力。川嫦和章云藩躲进客厅谈话,与郑家整个吵闹的局面形成反差。这一顿饭后,两人的关系基本确立,章云藩对于郑川嫦一家的表现还是接受的。但是事情突转急下,川嫦生病了。

郑川嫦的生病是第二个考验,考验双方的爱情。这段爱情没有刻骨铭心,很轻易地便将两个人分开。章云藩信誓旦旦:“我总是等着你的。”郑川嫦的生病很轻易地就将她与章云藩之间的关系分开,两个人的爱情没有刻骨铭心的地步。章云藩曾信誓旦旦:“我总是等着你的。” 但是郑川嫦的病却使她对于爱情有着深刻的感悟,她觉得她的肉体在医生身份下的章云藩的眼里毫无魅力,冰冷的医生的手,使他们的爱情一寸寸地死亡,痛苦煎熬着郑川嫦,在生病的过程中,她失去了章云藩的爱情。而在“郑川嫦见章云藩的未婚妻余美增”阶段,则将郑川嫦的美梦彻底毁灭。她的肉体生病了,精神崩溃了,绝望中她凋零了。此处的郑川嫦已经没有了活下去的主动性。

在实现目标的阶段中,郑川嫦在“中秋节的宴请”时,基本上说,已经拥有了章云藩的爱了,但是在“郑川嫦生病章云藩给她看病”和“郑川嫦见章云藩的未婚妻余美增”这两个阶段的考验中,她已经遗失了自己的爱情,她的爱情死亡。如果用格雷马斯的符号公式表示,可以写成这样的公式,F(S) [(S∨ O)--(S∧ O)],S代表主体郑川嫦,O代表客体章云藩,这里的施动者也是郑川嫦。在郑川嫦追寻章云藩的过程中拥有一个显要的转化过程,即从获得转化为失去,这意味着郑川嫦(第一个括号中S)采取了与章云藩见面的行动(函数F),使得郑川嫦(后边的S)获得了她原来没有的理想的爱情的人选章云藩(O)。郑川嫦先是拥有了和章云藩之间的关系(用S∧O表示),然后又失去了两个人之间的关系(用S∨O表示),即经历了这样的两个过程,第一个过程为F(S) = [(S∨O)→(S∧O)],第二个过程为F(S) = [(S∧O)→(S∨O)]。在格雷马斯表层结构的四个阶段当中,“实现目标”阶段是核心,郑川嫦刚开始的爱情的目标的实现并不是故事的结束,在这之后通常还会有一个转折,郑川嫦得了病,使得他和郑川嫦的爱情无法进展下去,便是这样一个转折标记,为最后的得到奖赏(或者惩罚)作铺垫。郑川嫦目标的实现结果为负实现,即郑川嫦未能获得婚嫁的机会,也就是她未能成功反抗自己的生存状态,因而郑川嫦在最后必然进入到了绝望的状态,没有了生的希望,活不下去成了她的期望。

4 郑川嫦获得惩罚(或者奖赏)阶段

此阶段是对主体郑川嫦和客体章云藩之间的关系进行进一步的确认,判断郑川嫦最初的渴望结果最终如何。在《花凋》中,郑川嫦希望得到真正的爱情并获得婚姻,但她的梦想没有成真,章云藩与别人结婚了,郑川嫦面对各种强大的反对势力,深感自己能力的微弱,内心痛苦万分,郑川嫦死了。郑川嫦的理想破灭,没有实现目标,但是却用另一种方式实现了自己的理想。因为她曾追求和反思自己对幸福的要求,并且有着自己对幸福的理解和审视,所以死亡实际上是一个升华的过程,宁肯死去也不苟且,这是郑川嫦用死换来的意义的升华。川嫦死了,死于爱人的抛弃,死于父母的不顾,死于自己的懦弱,死于封建礼教的枷锁,死于被物欲的人性。郑川嫦的死构成了“得到奖赏”阶段,结局是悲剧,是负奖赏。

三、 《花凋》的行动元以及结构图

《花凋》故事叙事中的人物关系用3种行动元范畴的对立关系概括进来,具有很强的价值与功能。下面我们即将尝试用这一格雷马斯的“行动元模型”来对《花凋》中关于人物之间关系进行分析和解读。

1 《花凋》的6个行动元:

主体:郑川嫦

客体:章云藩

发送者:郑川嫦的母亲以及姐姐们

接收者:郑川嫦

辅助者:缺失

反对者:郑川嫦的父亲母亲以及姐姐们、郑川嫦身体上的病、郑川嫦主观能动性的消失

《花凋》三组二元对立行动元之间的关系:

主体郑川嫦与客体章云藩这对行动元范畴之间的关系是整个文本中最基本最重要的一组关系,是《花凋》情节发展的基本框架。郑川嫦对章云藩的关系是“欲望”和“追求”关系,也就是说在小说中主体郑川嫦对客体章云藩的追求构成了《花凋》这部小说情节的基本框架。

发送者郑川嫦的母亲和姐姐们与接受者郑川嫦之间的关系是传递和接受之间的关系,主体郑川嫦既然要追求客体章云藩,渴望成为他的妻子,那么就可能存在给她提供目标和对象的力量,这种力量就是郑川嫦的母亲和姐姐们,她们是信息的发送者,她们将留学回国的人选章云藩医生介绍给自己的妹妹,是非常值得的事情,而获得信息对象的就是郑川嫦,她是信息的接受者。

辅助者前期是郑川嫦的母亲和姐姐们,但是后期在郑川嫦生病以后,则全部转向了障碍者,这是张爱玲小说一贯的风格,而且在《花凋》中,叙事的后半部分几乎一边倒地转向了障碍者,辅助者则处于完全缺失的状态。辅助者与障碍者之间实际上折射是叙事过程中的矛盾关系。在叙事的过程中,一般辅助者的出现有助于欲望的实现,而障碍者制造障碍会阻滞欲望的实现。在《花凋》中的后半部,由于辅助者的严重缺失,障礙者的大量出现,致使主体郑川嫦的愿望无法实现。

主体郑川嫦与客体章云藩的关系体现了自愿和仍愿的关系,实际上是意志的参与的过程,在故事发生的初期,郑川嫦是积极主动参与的,表现了很强的积极能动性,但是随着故事的发展,特别是中秋节之后、生病之后、见了章云藩的未婚妻余美增之后,郑川嫦的意志力受到了极大的挑战,她不愿意在再这个充满着苍凉的社会中生存下去了,所以选择了死亡。辅助者与反对者反映了主体郑川嫦对于叙事事件进展的过程中对于所处的形式好与坏的判断,是对主体郑川嫦对于所处的家庭境况以及社会关系的反应,主体郑川嫦在对于本身的行动意愿及其想象中阻力的感受发现,这种障碍使她感到实现自己的愿望的阻力很大,所处的情形对于自己很不利,实际上这种感觉完全取决于主体自己的感受。这里郑川嫦的感受越发地敏感,她像一个先知先觉者一样,对于女性深处的境况有着独到的见解和感受。

2 《花凋》的施动关系结构图:

四、 《花凋》的深层结构

通过格雷马斯“符号学矩阵”,我们来探究《花凋》故事的深层意义。在《花凋》中,四个元素的二元对立关系构成了叙事结构。郑川嫦是主人公,为主体,用S1表示;郑川嫦的追求的客体是章云藩,用S2表示;郑川嫦的父亲母亲以及姐姐们、郑川嫦身体上的病,包括郑川嫦自己追求的主观能动性的消失等,成为整个事件的障碍者,用~S1表示,在整个事件中帮助者缺失,用~S2表示;因此,《花凋》的语义方阵可由图2表示为:

图2展示了《花凋》中四个元素之间的二元对立关系。[7]通过图示,故事的基本结构和人物关系就十分明显了:郑川嫦与章云藩之间的对立是小说最主要的一组对立,也是故事的基本线索。章云藩是造成郑川嫦身体上的病与爱情的死亡的直接原因,虽然章云藩曾经是郑川嫦身体上的病与爱情的拯救者,但是却是他的无情和抛弃致使了的郑川嫦最直接的死亡的因素。另一组对立是郑川嫦和“郑川嫦父母和姐妹们”的对立。在家庭败落之际,郑川嫦父母和姐妹兄弟都很自私,只顾自己,无人顾及郑川嫦,他们是造成郑川嫦死亡的间接原因和导火索。郑川嫦与“父母和姐妹们”的对立还体现在郑川嫦对未来生活的构想和价值观的矛盾上。以中轴线为界,被分为A、B两个对立的世界:郑川嫦和帮助者属于世界A,这是个充满希望和充满爱的世界,美好的爱情往往是拯救世界的最根本的功力,温暖的亲情往往是战胜一切困难的力量,有了亲情和爱情,世界变会充满着光明。章云藩与“父母和姐妹们”属于世界B,这是个冷酷无情的自私自利的世界,在这样冰冷的世界中,生不如死。所以《花凋》深层结构便是A、B两个世界的对立。这种结构上的对立升华了《花凋》的主题,表现了作者所要表达的深刻的人文主义关怀,只有两性和谐的人类社会,只要充满着亲情和爱情的社会才是有希望的社会。

从后期郑川嫦的帮助者的缺失和反对者的不断增强我们还可以分析出家庭悲剧产生的社会根源。家庭悲剧源于社会的剧变,郑川嫦的父母姐姐弟弟遭受社会的迫害,自私自利,无情无义地背离了郑川嫦。小说揭示了社会的罪恶和对人性的摧残。郑川嫦、章云藩和郑川嫦父母姐姐都是社会的受害者。在异化了的社会关系中,人沦为社会的牺牲品。在这一方阵中,我们可以看出,对主角郑川嫦来说,爱人章云藩和“父母亲和姐姐们”在最后的时刻都远离了自己,由最初的辅助者变成了障碍者,也就是说郑川嫦的最初的所有辅助者慢慢地都变成了置她于死地的力量,这个转变是非常令人震撼的,亲人不相亲,爱人不想爱,在利益面前,每个人想的都是自己,自私自利,这个古老的中国在社会变迁中,身上的陋习和人性的弱点在小小的事件中被主人公郑川嫦无限的放大。也就是说杀死郑川嫦的凶手并不是章云藩、父母亲和姐姐弟弟们以及余美增某个具体的人,而是父权的社会。郑川嫦不堪忍受这样的社会,她渴望真情,渴望亲情,渴望爱情,但是社会的联合起来杀死了这个可怜的女人。我们可以看到,一个没落家族少女郑川嫦因爱情婚姻失败而走向死亡,其核心“语义轴”是郑川嫦的生与死的问题,这样,该文本最显性、最起始的方阵如下:

关于郑川嫦的死,文中定性为病死,更合理的解释是心死和身死。但不论是心死还是病死,整个小说中都找不出对她的死负责任的人。郑川嫦的死,最直接的负责人只能是她自己。但是在她个人命运的背后,往往却隐藏着巨大的社会根源,所谓个人的便是历史的,郑川嫦的死反映的是深刻的社会问题和文化现象。她的死是经历着心理历程的,有来自于家庭、环境、社会、文化等因素的影响对她产生的压力,传统的思想要求她顺从和妥协于父权的社会,但是来自她内心深处的对自由的渴望和非自由的社会的逃脱,致使她脱离了大众的选择,以死来寻求解脱。由此,《花凋》的意义方阵就推进到了一个更深的心理层面:

总而言之,格雷马斯理论具有抽象性和实际可操作性,在小说文本独立成为一个系统的前提下,抽象出小说中叙事程序和6组行动元,探讨6组行动元以及3对行动元之间的二元对立关系,对于小说中的人物之间的关系的透视,建构小说中的表层结构和深层结构,挖掘小说中的深刻的思想主题,成为一个非常有效的全新的解读方式和工具。格雷马斯语义方阵是一种非常有效的解读工具,对于深刻地了解小说的深层结构起着举足轻重的作用。

〔参考文献〕

[1]刘锋杰. “故事下的故事”——张爱玲作品的叙事分析[J]. 清华大学学报(哲学社会科学版),2011,05:70-77+160.

[2]唐文标.一级一级走进没有光的所在[A]. 唐文标.张爱玲研究[Z].台北: 联经出版事业有限公司,1986 . 25

[3](法)A.J.格雷马斯.蒋梓骅译.结构语义学[M]. 百花文艺出版社, 2001

[4]刘小妍. 格雷马斯的叙事语法简介及应用[J]. 法国研究,2003,01:198-203

[5][法]格雷马斯. 行动元、角色和形象[A].王国卿译,张寅德.叙事学研究[Z].北京:中国社会科学出版社.1989:119-125

[6](法)A.J.格雷马斯.论意义[M]. 吴泓缈,冯学俊译.百花文艺出版社, 2005

[7]刘洋,周玉忠. 《马贩子的女儿》中的格雷马斯语义方阵[J]. 牡丹江教育学院学报,2010,05:17-18.

(责任编辑:马胜利)

Abstract: The deep structure of Zhang Ailings novels is worthy of attention. Greimas put forward the theory and concepts of narrative program, action element, semantic matrix, and so on, which is an effective tool for revealing the deep structure of Zhang Ailings works. In the paper, four narrative procedures in Zhangs novel of Flower Withers are analyzed: having the desire, having the ability to achieve the desire, achieving the goal and reward stage. The actantial relations are: subject (Zheng Chuanchang) and object (Zhang Yunfan), sender (Zheng Chuanchangs mother and sister) and receiver (Zheng Chuanchang) and supporter (missing) and opponent (Zheng Chuanchangs mother, father, sisters, disease and his initiative disappearance ). The deep structure of Flower Withers shows the conflict between living and death, freedom and imprisonment, etc.

Key words: Zhang Ailing; Greimas; deep structure; action element; semantic matrix; Flower Withers