“丫”形陶器

——一种未知的史前器具浅析

2016-03-21朱永刚

朱永刚

“丫”形陶器

——一种未知的史前器具浅析

朱永刚

丫形器 仿形器 狩猎巫术 哈民忙哈遗址

近年,经大面积发掘的内蒙古科左中旗哈民忙哈遗址出土了大量陶制“丫”形器,这种未知的史前器具以往极为少见,它是什么?有何用途?对这批资料进行了整理,通过文化背景、出土状态、形制分析及同红山文化“丫”形玉器比较,结合历史文化印记与民族学存证,初步判断“丫”形陶器是一种与原始宗教活动有关的信物,很可能是狩猎时行巫术的辅助器工具。其犄角造型应该是猎人们最为熟悉的拟鹿科动物仿形器,使用方式为手持把握或在临时祭坛上插地供奉,以祈求捕获更多的猎物并隐含对本氏族部落保护之寓意。

传统考古学被普遍认为属于历史学领域,但与历史学比较,考古学又以其物化的研究对象和独树一帜的科学理论、方法相区别。考古学的一个显著特点是不断有发掘出土的新鲜资料去引导揭示过去实际发生的事件,通过探索走进历史真实,或许这正是考古学的魅力所在。近年,内蒙古科左中旗哈民忙哈遗址出土了大量陶制“丫”形器,作为该遗址发掘的参与者,这种造型奇特的器具引起笔者极大兴趣。“丫”形陶器以往极为少见,它是什么?有何用途?与考古遗存反映的生业方式联系起来又传递出哪些信息?这是本文想要解答的问题。

一

哈民忙哈遗址是迄今在科尔沁沙地经正式考古发掘的最大规模史前聚落,已探明面积超过10万平方米。遗址埋藏条件较好,文化内涵单纯,陶器组合,尤其以方格纹、麻点纹为代表的纹饰及施纹方式,区别于内蒙古东南部地区已发现命名的诸新石器文化,石器工具也与周邻考古学文化不同。还有一些用途不明的陶制品,如丫形器、水滴形器、圆锥体和矩形穿孔陶具等也十分少见。因其鲜明的地域文化特征,发掘者将其命名为“哈民文化”①。以共存遗物判定,哈民忙哈遗址相对年代与红山文化晚期大体相当,并得到碳-14年代数据(经树轮校正公元前3600—3100年之间)的印证。根据2007—2009年,吉林大学边疆考古研究中心“科尔沁沙地汉以前考古”课题组调查,这类遗存多见于内蒙古通辽市北部三个旗县及兴安盟之一部分,在吉林省通榆县、洮南县、白城市洮北区和乾安县、大安县也有发现。分布范围北至霍林河、洮儿河,南不过西辽河,尤以新开河、勒高琴格讷乌河沿岸较为密集②。经过统计,2010—2011年哈民忙哈遗址共发现“丫”形陶器68件,其中房址出土37件,灰坑出土1件,地层出土28件,采集2件。由于绝大多数标本残缺,完整者约占1/10,所以统计并不代表“丫”形陶器实际个体数。不过,2013—2014年哈民忙哈遗址的连续发掘中,又发现有“丫”形陶器,但数量不详③。事实上早年就有“丫”形陶器的报道,20世纪90年代初在对吉林省通榆县敖包山遗址调查时就采集到2件陶质“丫”形器,一件为残断的圆柱状,另一件为圆柱体犄角形。两件标本以对称圆窝示眼,其下饰鼻和嘴,似表现人面或兽头形象。敖包山为新石器时代晚期遗址,共发现房址13座,遗物均采集于房址附近④。还有一些零星发现,据了解吉林省乾安县文管所收藏过几件“丫”形陶器,其中至少有2件为拟人面或兽头制品。另外,笔者还在内蒙古扎鲁特旗尚古博物馆观摩过相同的展品。随着考古工作的深入,可以预见“丫”形陶器发现的几率还会增加。

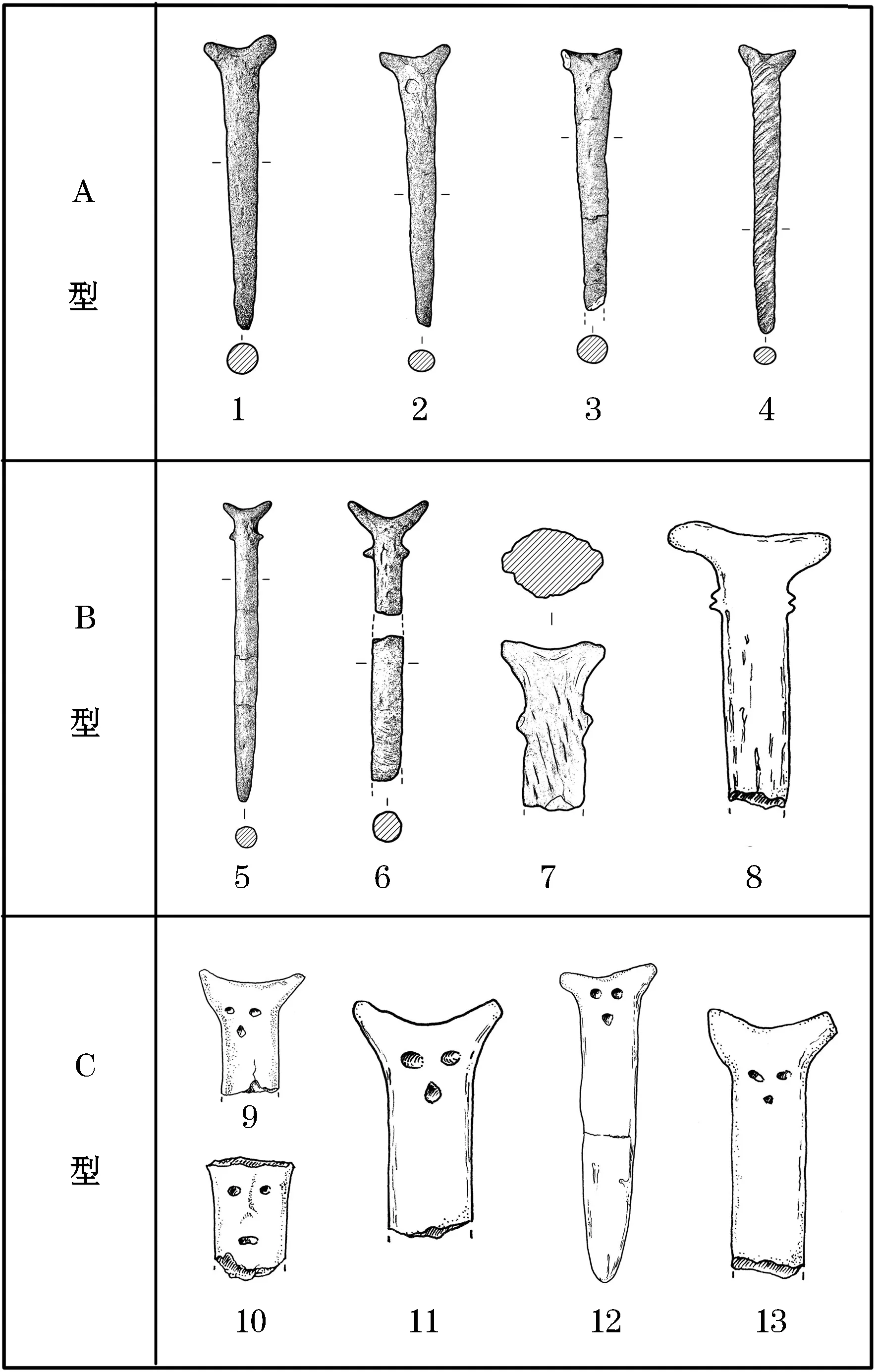

“丫”形陶器多为砂质黄褐陶,烧制火候不高,圆柱体,上端有两个犄角,下部为锥状,整体呈丫形造型。长度一般在20~30厘米,最长的一件长度达35厘米,柱体直径2~3厘米,上下略有收分,两犄角之间夹角大于90度。大多数“丫”形器表面素面磨光,少数饰有清晰的左旋麻花纹或纵向树皮状纹饰,个别标本有制作时留下的手印痕迹。已发现的“丫”形器形态大体一致,但表现方式略有不同,可分三种类型:A型,为基本形态,如上所述;B型,在犄角下部各捏制出两个对称的小耳,这种类型品各地点都有发现,但数量不多;C型,在犄角下戳印出眼、鼻、嘴,拟人面或兽头,目前只见于哈民忙哈遗址以外地点(图一)。

“丫”形陶器的造型,很容易联想到这种器物是否与炊器的支撑物有关。所谓支撑物,是指烹煮食物时分开支撑在炊器底下的物体,其作用是造成较大空间便于可燃物充分燃烧,以达到较好的热传导效果。我国新石器时代在河北、山东、湖广、江浙等地普遍出现的陶支脚就是这种支撑物。然而一般陶支脚的底面积较大,易于保持稳定,形制有倒靴形、猪嘴形、角形、圆柱形、歪头柱形、塔形等,各种形制往往只分布在特定区域范围⑤,东北地区新石器文化中很少见到固定造型的陶支脚,这或许与烹煮食物的方式和广泛使用的小平底筒形陶器有关(哈民忙哈遗址个别房址灶坑内发现垫有陶片的土墩和修抹成半圆形的灶圈)。反观“丫”形陶器,器体细长,受力强度和支撑力度均较差,如作为支脚使用,其结构显然不合理。“丫”形陶器细长可手持,但上端两个犄角功能不明,材质容易折断,所以作为生产工具的可能性亦不大。还有一种考量是装饰物,然而其通体无穿孔,仅就器形本身无法作出判断。那么这种陶器的真实用途是什么?我们不妨从出土状态上再作些分析。

图一 “丫”形陶器分类1~4.A型(F17∶25 F17∶29 F17∶31 F17∶24) 5~8.B型(F18①∶2 F18∶13 T010066②∶1 乾安文管所) 9~13.C型(通榆敖包山、扎鲁特旗尚古博物馆、乾安文管所) (1~7为哈民忙哈遗址出土)

哈民忙哈遗址聚落保存完整,房址成排分布,所有门道均朝向东南,虽然有些房址在排列中的位置略有参差,但布局基本整齐。房址周围散布有圆形或椭圆形灰坑,很少出遗物。遗址东部发现并行的2条围沟,经钻探初步确认为环壕。哈民忙哈遗址聚落布局与辽西新石器时代、兴隆洼、白音长汗和查海等早期遗址大体相同⑥,这种聚落形态一方面反映渔猎型经济群体居住模式外部空间场景,另一方面折射出较强的社会组织内在的控制力。2010—2011年,哈民忙哈遗址发掘的43座房址中,有16座房址发现“丫”形陶器,出土数量占总数的一半以上。据统计,F17出土9件,集中分布于房址进深的东北角;F18出土3件,位于门道内南北两侧;F20出土6件,均发现于接近居住面的填土中,有的位于房址西南和南部,有的则见于半地穴房址的二层台上。现场观察多数“丫”形器周围均散布陶片或伴有石器工具,似与生产活动密切相关。由于器形完整者均出土于房址内,且使用频率较高,故推测使用时应集中发挥作用,非个体能达到目的。值得注意的是,据该遗址2014年考古简讯报道,在F79居住面上放置的一件筒形罐内发现17件完整“丫”形陶器⑦。类似情况在青海乐都柳湾马厂类型墓地也有发现,在M328随葬的一件长颈陶壶中存放刻齿骨片48枚。据研究它们是用来记事、计算或通讯联络的用具,也有认为是求神、祭天占卜等原始宗教活动的信物⑧。笔者认为集中存放在陶器中的器具,得到格外重视,绝非一般实用器,可能具有某些特殊功能。

概之,“丫”形陶器本身具有三个特点:其一,陶质,烧制火候不高,出土数量多,易残损,使用频率高;其二,长度在30厘米左右,上端有两个犄角,大多数标本素面磨光,少数饰纹或表现拟人面或兽头形象;其三,器身细长,下部为锥状,使用时便于手持把握,或插在地面上,并强调集中使用才能发挥功效。推测这种奇特器具是对某些事物标识性的表达,其造型具有象征意义。

二

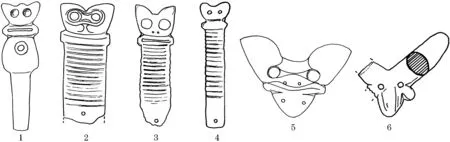

2011年哈民忙哈遗址发掘期间,有当地村民送来一件石制品兜售,据称在遗址附近捡拾所得,虽未收购,但笔者作了详细记录并拍照留存。该品石质、青灰色,上端为长耳,阔嘴兽面,两眼外凸,中部似动物躯体有一穿孔,下部呈榫状。通长8.6、宽2.5~2.7厘米,榫长3.6、宽1厘米。器体扁平,突目和扁平嘴的刻画显得夸张,整体造型若“丫”字(图二,1)。检视红山文化玉器,被称做“丫”形器的类型品,迄今共著录4件,除牛河梁第二地点一号冢M21∶4发掘出土外⑨,阜新福兴地采集1件⑩,另两件为征集品(图二,2~5)。4件“丫”形器虽大小不等,但主要特征具有一致性,均扁平体,双面阴刻平雕,下部有榫或穿孔,应起到固定作用。面部圆形大眼,周围有褶皱,鼻子以钻孔方式表现,扁平大嘴两侧突出,两长耳置于眼斜上方分叉构成“丫”形。从五官表现手法和面部造型来看,俨然就是玉猪龙头部正面的展开形象。上述哈民忙哈遗址发现的兽面石制品与红山文化的玉质“丫”形器,五官采用基本相同的符号组合,形制风格极为相似。有学者指出,从其兽面造型和扁平细长通体饰平行弦纹的形制特点来看,可能是宗教礼仪场合使用的礼器,作为某种特立标志或图腾,可以绑缚或镶嵌在其他物品上把持,也可供穿系佩带,以祈求神秘动物对本氏族部落的保护。

哈民文化具有较强的自身特点,同时与红山文化保持着密切关系。哈民忙哈遗址所见泥质红陶圈足盘、大平底盘、三足罐及“之”字纹、平行弧线纹和内彩三角纹彩陶片等红山文化晚期遗物,提供了例证,尤其是房址内出土的40多件玉器,大多制作精美,其中部分圆形璧、双联璧、兽面纹勾云形器属红山系玉器。哈民忙哈遗址大量出土的“丫”形陶器与红山文化玉质“丫”形器均非一般实用器,两者虽然材质不同,表现形式有区别,但整体造型相似,特点突出。在考古学和民族学资料中,有很多证据表明,相同或相似的类型品意味着文化的传播和交流,在相邻地区尤为得到重视,所以我们不怀疑哈民忙哈“丫”形陶器与红山文化“丫”形玉器理念上的内在联系。

图二 兽面玉、石“丫”形器

科尔沁沙地气候变化敏感,生态环境脆弱,在这样条件下,人们活动空间会呈现不稳定的流动性。以往在这一地区考古调查中只发现过一些零星的新石器文化遗址,哈民忙哈大型史前聚落的发现是个突兀现象,目前在当地找不到其文化谱系连贯性的任何线索,推测哈民忙哈居民是由北方南下进入科尔沁沙地的一支渔猎文化群体。根据石器工具和动物遗存研究,哈民忙哈遗址生业以狩猎、采集为主,以对攫取型自然经济较高的依存度和食物来源多样性为显著特征。哈民忙哈遗址动物遗存分布广泛,前三次发掘(2010—2012年)出土动物骨骼25857件,经分类、统计有五个门类,38个种属。可鉴定标本中,哺乳动物占到70%,种类包括獐、狍、梅花鹿、马鹿、野猪、野牛、马、狼、狐狸、貉、獾、野兔、东北鼢鼠、大林姬鼠、黄鼠、黄鼬、麝鼴,均为草原动物,而在实际检测中尚未发现饲养类动物。研究者通过对主要野生动物产肉量推算,獐、狍、梅花鹿、马鹿等鹿科动物对肉食贡献率最大。作为经常猎捕的对象,鹿及鹿科动物,在狩猎者心目中,无疑占据着重要地位,甚至对其充满敬意。哈民忙哈遗址出土的大量“丫”形陶器,突出两犄角造型,并刻意在犄角下捏制出对称小耳和戳印眼、鼻、嘴拟兽头简约形象,是人们对所熟悉动物并祈求大自然赐予观念的表达。从生态功能角度分析,“丫”形陶器应该是鹿科动物的仿形器。如果此推测无误,你会发现辽西地区距今8000年的兴隆洼文化还保留着这种类型品的原始记忆。在白音长汗遗址BF56房址出土的鹿头石雕制品,或许就是这种鹿科动物早期的仿形器(图二,6)。

三

以人体伪装诱惑鹿群,是极其古老的狩猎方法。在法国南部阿多彼尔特洞窟发现的旧石器时代晚期岩画,描绘有这样的场景:一个猎人身披鹿皮吹着鹿笛,跟随在奔跑的鹿和野牛后面;另一个头戴枝丫鹿角帽,竖起双耳站在高处,手部酷似动物前爪并拢,下部露出人的双腿向前迈步,后者被法国考古学家步日耶解释为巫师(图三)。同样在俄罗斯远东安加拉河苏哈雅巴利亚发现的新石器时代岩画,也展示猎鹿及驱兽者的形象。巫师头戴鹿角,手执串铃样的鞭子,驱赶的鹿群中有的已被刺中,画面生动展示在巫术作用下猎鹿的场景。在我国北方的一些渔猎民族中,往往把行猎和原始宗教结合在一起。《钦定热河志》卷4载,“各戴鹿首为前导”。魏源《圣武记》也记录:“象鹿之首,人戴之,则鹿不疑。”近代这种行猎方式仍流行于鄂伦春、鄂温克人居住地区,只是他们已经不用假鹿头,代之以狍子帽。北方有些民族的萨满皆戴鹿角帽,并根据资历深浅分为不同品级,资历越深者鹿角数目越多。此俗源于古老的狩猎方式,乃萨满教原始形态之子遗。

萨满教来自通古斯——满语“萨满”(sa-man)一词,直译为“无所不知的人”。萨满教是历史上阿尔泰语系渔猎游牧部落普遍信仰的原始宗教,主要信奉动物、植物、山川河流,拜谒万物有灵,以灵魂不灭为宗旨。萨满教把宇宙分为三界,上界主神灵,中界居人类,下界为鬼魔和祖先所处,巫师作为人与鬼神交往的媒介,多拟兽装扮,以歌舞悦鬼神。巫师形象在考古资料中屡见不鲜,如仰韶文化著名的舞蹈、鱼纹人面彩陶盆,安特生早年报道甘肃半山彩陶上的X光透视人,青海柳湾马厂期陶壶上的阴阳合体浮雕人像,牛河梁遗址第十六地点红山文化玉人,可见在史前文化的精神世界里,萨满观念是普遍存在的。

图三 法国阿多彼尔特洞窟岩画1.吹鹿笛者(右) 2.鹿角巫师

原始宗教研究者认为巫术早于祭祀,而最早的巫术应源于狩猎。法国尼奥洞窟那幅最著名的绘有红色箭头野牛图左侧,还有一幅被称为“符号与野牛”的崖壁画,展示的是一群野牛旁排列着组成圆圈和圆点的符号,其中还有棒状标识物。画面体现的心灵感应场景与狩猎巫术有关,表达了人们借助超自然力量征服野兽的愿望(图四)。在我国云南丽江纳西族东巴文化有一种“课标”,意为木牌画,即把松木劈成长条薄片,下削成尖桩,其上绘鬼神形象,长一二尺,宽三五寸,通常插在地上。在西南少数民族中,这种尖桩类神像比较常见,如与纳西族比邻的普米族在葬礼上削制的木牌画,景颇族流行的地鬼桩,其上绘动、植物图像,下削成尖桩,且分公桩、母桩。特别有意思的是佤族牛角桩,以树丫造型模仿牛角状,有的在两犄角与主干间刻有牛头,并淋以牛血,表示已附上了牛所具备的灵性。云南沧源崖画被称为“猎人生活的画卷”,第六地点六区图左上方,描绘有一条表示地面的横线,在横线上排列着七个“丫”形标识,画面生动记录了插在地面上供奉的“丫”形器与细致刻画的牛和人物动态形象相呼应(图五)。其实,保留这种历史文化印记最多的是生活在东北、内蒙古地区的渔猎民族。鄂伦春和鄂温克族萨满供奉的木雕神像大多写实,如鸟、鱼、蛇、狼、马、人形,上部为神偶形,下部削成尖桩,在狩猎时可插在野外临时祭坛上,以祈求神灵保佑捕获更多的猎物。赫哲族神偶有两类:一类便于携带、悬挂,如木雕马神,将许多马神串在一起,祭祀时挂在树上;另一类为人形,下为尖桩,便于插在地上供奉。俄罗斯境内居住的那乃人也有尖桩神像,长约30厘米,其上绘太阳、树、马、虎、豹。

图四 法国尼奥洞窟崖壁画“符号与野牛”

图五 “丫”形器供奉与人和牛

通过对哈民忙哈遗址出土“丫”型陶器形制特点、出土状态、生业类型的综合分析,结合考古学与民族学考察,本文提出三点认识:

1. “丫”形陶器不是生产、生活中的实用器具,纵使作为实用器怎样解释都与使用方式不符。

2. “丫”形陶器本身的形态、性能及其出土的一般情况,说明它是一种与原始宗教和礼仪活动有关的信物,其犄角造型是猎人们最为熟悉并怀有敬意的拟鹿科动物仿形器,即很可能是狩猎时行巫术的辅助器具。

3. 从发现的数量来看,使用频率较高,使用方式为手持把握或插地供奉,在野外时可能有临时祭坛,以祈求捕获更多猎物,也隐含对本氏族部落保护之寓意。“丫”形陶器作为一种特殊用品,在聚落内部已具有规范行为的社会职能。

注 释:

① 朱永刚、吉平:《探索内蒙古科尔沁沙地史前文明的重大考古新发现》,《吉林大学社会科学学报》2012年第4期。

② 朱永刚、郑钧夫:《科尔沁沙地东北部地区新石器时代遗存初探》,《边疆考古研究》第11 辑,科学出版社2012年。

③ 内蒙古自治区文物考古研究所:《2013年内蒙古自治区文物考古研究所考古发现综述》,《草原文物》2014年第1期;《2014年内蒙古自治区文物考古研究所考古发现综述》,《草原文物》2015年第1期。

④ 吉林省地方志编纂委员会:《吉林省志》卷43《文物志》,吉林人民出版社1991年,第 15页插图。

⑤ 严文明:《中国古代的陶支脚》,《考古》1982年第6期。

⑥ 朱永刚:《中国东北先史环壕聚落的演变与传播》,《华夏考古》2003年第1期。

⑦ 内蒙古自治区文物考古研究所:《2014年内蒙古自治区文物考古研究所考古发现综述》,《草原文物》2015年第1期。

⑧ 青海文物管理处考古队、中国社会科学院考古所:《青海柳湾》,文物出版社1984年,第169页。

⑨ 辽宁省文物考古研究所:《辽宁牛河梁第二地点一号冢21号墓发掘简报》,《文物》1997 年第8期。

⑩ 方殿春、刘葆华:《辽宁阜新县胡头沟红山文化玉器墓的发现》,《文物》1984年第6期。

〔责任编辑、校对 孙 琳〕

In recent years, lots of 丫-shaped potteries were found in Haminmangha site, Horqin Left Middle Banner, Inner Mongolia. The paper tried to study the unknown ware , its name and usage. The author thought that the 丫-shaped pottery should be an authentic object connecting with the original religious activities based on studying the logical cultures ,the unearthed state, the form , comparing with those丫-shaped jades found in Hongshan Culture and the ethnologic materials. It should be an assistant practicing witchcraft tool in hunting. The horn -shaped ware should be an imitation of the deer family. Perhaps people handed or plugged it in the ground to pray for more prey and protecting their clan tribe , when sacrificial practice was done.

An Unknown Prehistoric ware—the丫-shaped Pottery

Zhu Yonggang

朱永刚,男,1953年生,吉林大学边疆考古研究中心教授,邮编130012。

K871.13

A

1001-0483(2016)03-0026-06

此项研究为国家社科基金重大项目“哈民忙哈——科尔沁沙地新石器时代遗址发掘与综合研究”系列成果(项目号:12&ZD191)。