出土文献中的古钟离国

2016-03-20丁慧萍

丁慧萍

(作者单位:安徽大学文学院)

■古文字研究

出土文献中的古钟离国

丁慧萍

一、 绪 论

江淮地区位于长江与淮河之间。由于长江与淮河的泥沙沉积,形成了广袤的冲积平原。这一地区河网密布,水资源丰富,土壤肥沃,加之地处亚热带和暖温带的交界处,自然环境优越,农业发达,自古以来就适宜人类繁衍生息。

江淮地区地理位置上承东启西,连接南北,其南部又有着储量丰富的铜矿资源,商周以来一直是中原王朝所争夺控制的主要地区。春秋战国时期,周室衰弱,群雄逐鹿中原,这一地区成为南方诸国北上争雄与北方诸国南下称霸的必经之地,江淮地区的许多小国在大国的争霸战争中相继灭亡,其文化也随之消失。

两周时期,江淮流域的小国仅文献中记载的就有英、六、群舒、宗、巢、桐、州来、江、黄等十余个之多,古钟离国就是其中之一,其大致活跃于淮河中下游地区。史书上关于古钟离国的记载大多寥寥数语、一笔带过。如《史记·秦本纪》记载了古钟离国的产生:“秦之先为嬴姓。其后分封,以国为姓,有徐氏,郯氏、莒氏、终黎氏、运奄氏、菟裘氏、将梁氏、黄氏、江氏、修鱼氏、白冥氏、蜚廉氏、秦氏。”*(西汉)司马迁:《史记》,北京:中华书局,2008年,第138页。此段“终黎氏”中的“终黎”即为“钟离”。然古钟离国究竟如何?一直说不清道不明。

二十一世纪初,蚌埠地区的考古发掘有了可喜的进展。从2006年12月持续至2008年8月,蚌埠双墩一号春秋墓的挖掘工作横跨三个年头,收获颇丰;除此之外,2007年5月,安徽省文物考古所与凤阳县文化管理所联合对凤阳卞庄一号春秋墓进行抢救性挖掘,在墓底发现了丰富的随葬器物。两墓出土的刻有铭文的青铜器及出土文物的地点为世人提供了一个认识、了解古钟离国的窗口。

早些年出土的有关古钟离国的文献也在一代代学者的考证中逐渐明朗清晰。1980年9月,安徽舒城县九里墩春秋墓出土一件青铜鼓座,鼓座上模糊不清的铭文在经过数十年、多位学者辨别识认之后,亦帮助当代人一窥究竟。

许多学者都对古钟离国的历史进行了积极的探索,如张志鹏的《“钟离氏”族姓考》*张志鹏:《“钟离氏”族姓考》,《考古与文物》2011年第2期。、陈立柱与阚绪杭的《钟离国史稽考》*陈立柱,阚绪杭:《钟离国史稽考》,《武汉科技大学学报(社会科学版)》第13卷第3期,2011年。、金荣权的《周代钟离国综考》*金荣权:《周代钟离国综考》,《蚌埠学院学报》第1卷第2期,2012年4月。均以传世文献中关于古钟离国的记载为主考察其历史;刘信芳、阚绪杭和周群所著的《安徽凤阳县卞庄一号墓出土镈钟铭文初探》*刘信芳,阚绪杭,周群:《安徽凤阳县卞庄一号墓出土镈钟铭文初探》,《考古与文物》2009年第3期,第102页。对新出土青铜器的铭文进行了详细的释读,孙合肥的《舒城九里墩鼓座铭文校注》*孙合肥:《舒城九里墩鼓座铭文校注》,《古籍研究》第59卷,第181-182页。详尽地总结了各家对于九里墩青铜鼓座铭文的考释;缪鹏的《钟离国青铜器初步研究》*缪鹏:《钟离国青铜器初步研究》,安徽大学考古学及博物馆学,2010年硕士学位论文。与朱华东的《钟离国历史与文化的考古学观察》*朱华东:《钟离国历史与文化的考古学观察》,《安徽史学》2011年第5期。等则从考古学的角度研究古钟离国。

在有关古钟离国的众多研究成果中,鲜有学者以出土青铜器的铭文为基础,从铭文的字句中探寻古钟离国的特点。在以往研究成果的基础上,本文本着实事求是的精神,通过整理上述出土文献,从青铜器铭文的内容、辞例与字体特征等角度可以解读出两千多年前的古钟离国。

研究中主要采用以下方法:文化因素分析法,利用出土文献中所承载的文化因素探寻古钟离国的特点;比较分析法,将古钟离国的出土文献与其他地区的出土文献进行比较,寻求其与周边国家的关系,确定古钟离国所属的文化区域;文献分析与考辨法,结合相关传世文献的记载,佐证从出土文献中寻得的结论。

二、 出土文献概要

(一) 蚌埠双墩一号春秋墓出土文献

蚌埠双墩一号春秋墓出土了完整的一套编钟、四件簠和四件戟。编钟九件均为椭圆筒形的纽钟,正面所刻铭文相同,皆为“唯王正月初吉丁亥童丽君柏作其行钟,童丽之金”。四件簠大小各两件,大件内底均有铭文:“唯王正月初吉丁亥童丽君柏择其吉金作其食簠。”四件戟中有一件刻有铭文:“童丽君柏之用戟。”

(二) 凤阳卞庄一号春秋墓出土文献

凤阳县卞庄一号春秋墓出土编钟十四件,其中九件镈钟的正、背两面和两侧刻有铭文。正面为:“唯正月初吉丁亥,余□氒于之孙童丽公柏之季子康,择其吉金,自作和钟之。”共30字。背面为:“皝,穆穆和和,柏之季康是良,以从我师行,以乐我父兄,其眉寿无疆,子子孙孙永保是尚。”共34字。通过对两墓出土器物的形制与组合的研究,发现双墩墓与卞庄墓均为春秋晚期前段的墓葬,卞庄墓“约晚于双墩一号墓二三十年”*徐少华:《蚌埠双墩与凤阳卞庄两座墓葬年代析论》,《文物》2010年第8期,第82页。。

(三) 舒城九里墩春秋墓出土文献

三、 古钟离国探寻

在今蚌埠市凤阳县临淮关镇东三公里李二庄乡小卞庄西有钟离古城遗址,城址保存较完整,曾出土汉代“钟离丞印”的封泥。“童”,古音定纽东部,“钟”,古音章纽东部,两字古音相近。“丽”,古音来纽支部,“离”,古音来纽歌部,两字古音相同。“鹿”,古音来纽屋部,“丽”“鹿”两字声母相同,韵部为旁对转,可以互用。可知汉代县制地区“钟离”即东周时期的“童丽”“童鹿”。

(一) 出土铜器的器主与古钟离国的爵位世系

(二) “……于东土,至于淮之上”与淮夷文化特征

九里墩青铜鼓座上有“□于东土,至于淮之上”之语,是否是钟离国公在追溯其先祖的历史?是否说明古钟离国与“东土”存在某种联系?

商朝时关于中心和四方的方位概念已确切形成。商人以五方概念划分全国政治疆域,商王直接统治区居中,号为“中商”,余者按方位,将属地、属国分别称之为东土、西土、南土和北土。甲骨卜辞就常有四土的称谓。周成王时,周公营建洛邑二城,西面一城称为“王城”,东面一城称为“成周”。周人将以成周为中心的地区视为“天下之中”,而四土均指称一定的地理区域,如《左传·昭公九年》所载詹桓伯之言:“我自夏以后,稷、魏、骀、芮、岐、毕,吾西土也;及武王克商,蒲姑、商奄,吾东土也;巴、濮、楚、邓,吾南土也;肃慎、燕、亳,吾北土也。”*(清)洪亮吉:《春秋左传诂》,北京:中华书局,1987年,第688页。

陈梦家指出,与大邑或商相对的四方或四土,“实指一个范围更为广大的土地区域”*陈梦家:《殷墟卜辞综述》,北京:中华书局,1998年,第319-320页。。《史记·鲁周公世家》:“周公乃奉成王命,兴师东伐,作《大诰》。遂诛管蔡,杀武庚,放蔡叔。收殷余民以封康叔于卫。封微子于宋,以奉殷祀。宁淮夷东土。”*《史记》,第708页。管叔、蔡叔、武庚等人率领淮夷造反,周公东伐,平定淮夷及东部地区。可知,东土是一个大地域的概念,相当于今山东地区。

当时东土的居民主要是夷人,风俗文化与中原地区迥异,这一族群因此也被称为“东夷”。徐旭生考证:先秦时期“中国东方存在一个与中原华夏、南方苗蛮并存的东夷集团”*徐旭生:《中国古史的传说时代(增订本)》,桂林:广西师范大学出版社,2003年,第42页。。通过考察山东地区商代遗址群及出土文物,并结合其地形分析,可以发现,商朝建立后商文化的进入极大地改变了山东境内夷人的分布区域及状态,且进一步造成了夷人地域分布上的断裂,切断了部分夷人之间的直接联系。“到了西周早期,周人的东征与分封,从内到外牢牢控制了山东境内的东夷族群,从南逃至淮河流域的这一部分群体,获得了独立发展的契机,逐渐取代东夷,成为西周中晚期周人在东方最大的敌对势力——淮夷族群”*朱继平:《从商代东土的人文地理格局谈东夷族群的流动与分化》,《考古》2008年第3期,第59页。。正如《后汉书·东夷列传》所言,“武乙衰敝,东夷寝盛,遂分迁淮岱,渐居中土”*(南朝宋)范晔:《后汉书》,香港:华夏出版社,2012年,第1541页。。

据王迅考辨,“英、六等种群是皋陶族偃姓较早进入江淮地区并与江淮原住居民涂山氏等种落交错杂处而形成夏代的淮夷。商周时期偃姓淮夷邦国除英、六外,还有蓼、巢、宗、桐和群舒等,而徐国与古钟离国是淮夷地区较晚出现的嬴姓国。嬴、偃为语之转,可能都是嬴姓国”*王迅:《东夷和淮夷文化》,北京:北京大学出版社,1994年,第142页。。

从双墩一号墓圆形封土堆与墓坑看,由五色土构成的“放射线状”遗迹从中间向四周辐射,呈扇面形,构图明显,类似于太阳光芒,这一点亦与东夷人崇拜日神的传统相契合。自此,可以肯定,古钟离国并非江淮地区原著居民,徙自东土,是东夷人的分支。在其后的发展中,形成了独具特色的淮夷文化。

(三) “嫡庶子”与华夏文化

九里墩青铜鼓座铭文曰:“……余以共毓示□嫡庶子……”钟离国公之子亦如中原王朝一样存在嫡庶之别。华夏文化对古钟离国的浸染可见一斑。

嫡庶之辨是嫡长子继承制的一个重要基础,嫡庶制的前提是诸侯的配偶夫人(妻)和妾的地位差别。皇位的嫡长子继承制就是指由正皇后所生的长子继承皇位的制度。“古代君王实行一夫多妻制,多妻中有一个正妻,即‘嫡’,其子为嫡子;其他妻子为‘庶’,其子为庶子。按照周朝的制度典章,最高统治者为天子,统治天下的土地与臣民,继承王位的必须是嫡妻长子”*史卉:《简析中国古代的皇位嫡长子继承制》,《聊城大学学报(社会科学版)》2007年第2期,第158页。。至于嫡长子的品行与才能是否能堪大任,则不在考虑之内。

宗法制、分封制和礼乐制是西周的基本政治制度,三者相辅相成,共同维护西周政局的稳定,而宗法制的核心就是嫡长子继承制。建国之初,周公在对比、总结前朝经验教训的基础上,制礼作乐,正式创制并确立了嫡长子继承制。这一制度维护了统治阶级的内部团结和等级秩序,巩固了周王朝的统治。

古钟离国国公之子有嫡庶之别,但其在爵位世袭方面是否严格实行嫡长子继承制,由于史料缺乏,答案不得而知。凤阳卞庄一号墓的铜器铭文上所指“季子康”是否为国公柏的嫡子,亦无法判别。因为春秋之际,王纲解纽,宗法制和分封制难以为继,新的制度尚未确立,诸侯失去外在的约束力,在择储方面独立性更加明显,而当时各国公子的命运也随着其国内各种政治势力的升降而沉浮。

(四) 具有区域特征的辞例、字体与南方文化圈

1. 器主名前冠以先辈名号的表达习惯

同一文化区域内,出土青铜器的铭文在辞例方面往往表现出一些共同特征。铭文特征的共性有助于了解、考察某一区域的青铜文化。在具体辞例研究上,李学勤总结春秋南方青铜器的其中一个特点为:“一部分春秋时期铭文,器主常在自己的名字前面冠以先世的名号,最多见的是某人之孙、某人之子。”*李学勤:《春秋南方青铜器铭文的一个特点》,《吴越地区青铜器研究论文集》,香港:两木出版社,1997年。在青铜器的器主名前加以某人之孙、某人之子等语,是强调血缘关系和身份地位的一种表达,在南方的吴国与徐国表现尤为明显。

2. “择其吉金”辞例的使用

有关古钟离国的青铜铭文均为记事类铭文,主要记载制青铜器时的情况与器主的美好愿望。双墩一号墓与卞庄一号墓所出土的青铜器的铭文字数较少,内容略显简单,九里墩青铜鼓座上的铭文多为赞美所铸之鼓及祈求福佑之辞。但三者在铭文的辞例选择上均使用“择其吉金”四字,这样的金文辞例的选择体现了古钟离国的青铜文化特征。

“择其吉金”是春秋中晚期流行于楚国地区的金文辞例。淅川下寺墓地的出土文物最集中地体现了这一辞例的使用,“在随后的春秋晚期,该类辞例继续在楚系国家流行并影响到长江中下游的徐、舒、吴、越,及间接辐射到的山东地区”*张昌平:《“择其吉金”金文辞例与楚文化因素的形成与传播》,《中原文物》2006年第4期,第45页.。某种文化因素所表现的现象与当时的文化格局密不可分。从这一辞例的使用上可以看出,楚系青铜文化是包括楚国在内的豫南鄂北地区,徐、舒、吴、越所处的长江下游地区,部分山东地区也涵盖其中。而古钟离国正属于这一文化格局之内。

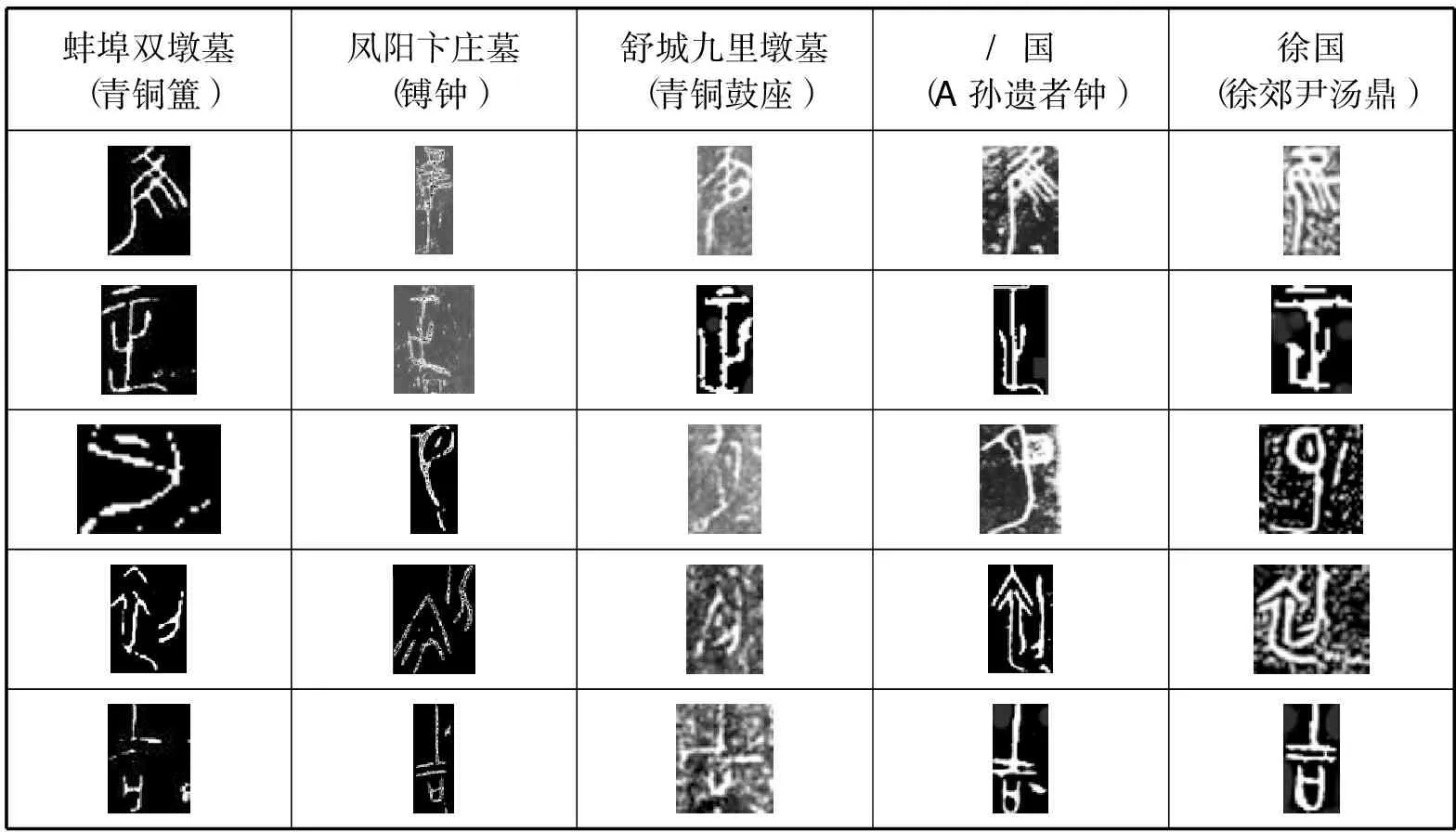

3. 铭文的字体特征

出土青铜器的铭文字体在一定程度上也可以反映出某一国家的文化特点。蚌埠双墩、凤阳卞庄和舒城九里墩出土铜器上的铭文中均有“唯正月初吉”等字,将三地铭文中的这五字截选出来,并与楚、徐两国同时代的的铜器铭文相比较,整理如下表(表一)。可以发现,古钟离国的字体较为纤细瘦长,端庄规整,后期更加圆转流畅,与楚、徐两国的字体较为相似。正如黄锡全在《楚系文字略论》中所提及,“春秋至战国中期,楚系文字形体逐渐趋向修长,笔划细而首尾如一,富于变化,排列比较整齐美观,笔势劲健,圆转流畅,具有自由奔放之美”*黄锡全:《楚系文字略论》,《华夏考古》1990年第3期,第101页。。古钟离国在字体特征的表现上,亦属于楚系文化圈。

表一:多地铭文比较

“楚在兼并战争中,往往将所灭之国重新归并为楚国的一个县邑,并以所灭国国名作为新县邑的县名,管理该县的长官称尹或公,直属于楚王,由楚王亲自任命。而县公或县尹既可以是楚国的同姓或异姓贵族,也可为被灭国家的贵族,这也体现了楚人兼容并收的开放格局。申公彭宇簠、上鄀公簠、邓公鼎等出土的金文资料都证实了楚国这种独特的县邑创建及管理方式。”*邹芙都:《楚系铭文综合研究》,成都:巴蜀书社,2007年,第18页。古钟离国当年处在吴楚争雄的风口浪尖,在被楚灭国之后,楚国在此地设县,“钟离”一词因此沿袭下来。北魏郦道元注《水经·淮水》“(淮水)又东过钟离县北”一文引东汉末年应劭曰:“县,古钟离子国也。楚灭之以为县。”*(北魏)郦道元:《水经注》,长沙:岳麓书社,1995年,第453页。可知,楚灭古钟离国后,以其地置钟离县。

正如安徽江淮地区的考古发掘所表现的那样,西周晚期及春秋早中期,伴随着吴楚两国的武力征服,吴越及楚等国文化开始入侵,考古材料中所包含以上二者的文化因素明显增多。春秋晚期开始,楚文化打破平衡,在江淮地区占据绝对优势,开始全面侵入该区域,淮夷文化与古钟离国也随之融入楚文化体系当中,最后随着秦的统一走向夷夏共同体。

四、 结 语

古钟离国位于淮河中下游,地理位置上连接南北、沟通东西,有“楚头吴尾”之称,是南北文化、中原文化与淮夷文化交流、冲突与融合的重要地区。

(作者单位:安徽大学文学院)