大学生负性情绪在反刍思维与睡眠质量间的中介作用*

2016-03-18郭素然孙文梅

郭素然孙文梅

①中国.国际关系学院心理教育研究中心(北京) 100091 ②河南师范大学教育与教师发展学院(河南新乡) 453007 △通讯作者 E-mail:sunwenmei328@163.com

大学生负性情绪在反刍思维与睡眠质量间的中介作用*

郭素然①孙文梅②△

①中国.国际关系学院心理教育研究中心(北京) 100091 ②河南师范大学教育与教师发展学院(河南新乡) 453007 △通讯作者 E-mail:sunwenmei328@163.com

【摘 要】目的:探讨反刍思维各维度对睡眠质量的直接作用,以及负性情绪(抑郁和焦虑)在二者关系中的中介作用。方法:选取391名大学生,采用匹兹堡睡眠质量指数量表(PSQI),反刍思维量表(RRS)、流调中心用抑郁量表(CES-D)以及状态焦虑量表(SAI)分别考察其睡眠质量、反刍思维、抑郁情绪和焦虑情绪。结果:PSQI得分与RRS总分及各维度得分、CES-D得分和SAI得分均呈正相关(r=0.13~0.44,P均<0.01)。回归分析显示,RRS的抑郁相关维度正向预测睡眠质量(标准化回归系数=0.49);抑郁和焦虑能够解释反刍思维与睡眠质量间关系40.74%的变异。结论:抑郁相关维度正向作用于睡眠质量;负性情绪在反刍思维与睡眠质量的关系中起到了部分中介作用。

【关键词】睡眠质量;反刍思维;抑郁;焦虑;中介作用

[5]陈树林,郑全全,潘健男,等.中学生应对量表的初步编制[J].中国临床心理学杂志,2000,8(4):211-214

[6]郭念锋.心理咨询师:基础知识[M].北京:民族出版社,2005:222-222

[7]何晓燕,赵国秋,曹日芳,等.中学生心理健康状况与应对方式的相关分析[J].中国健康教育,2010,26(10):745-747

[8]苟增强,巩杏泽.高职高专院校学生应对方式和心理健康的关系调查[J].中国健康心理学杂志,2009,17(12):1481-1483

[9]许新赞.高职大学生应对方式与心理健康关系研究[J].湖南医科大学学报(社会科学版),2010,12(2):274-277

[10]陈启山,温忠麟.高职大学毕业生的应对方式与心理健康的关系[J].心理发展与教育,2005,21(2):92-97

[11]黄笑燕,蒋华,张香兰.护理大专女生应对方式的调查研究[J].护理研究,2008,22(6):1427-1428

[12]吴枫,刘盈,杨丽,等.不同专业大学生考试焦虑与应对方式的相关研究[J].中国行为医学科学,2007,16(4):366-367

[13]陈国荣,张明珠,曾天德.高职护理生心理健康状况及其相关因素的研究[J].漳州师范学院学报(自然科学版),2007(1):136-140

[14]佟月华.大学生应对方式与心理健康的关系研究[J].中国行为医学科学,2004,13(1):94-94

[15]胡邱.大学生主观幸福感与应对方式的关系研究[J].社会心理科学,2012,27(5):86-89

[16]杨立保.大学生应对方式与幸福感的相关研究[J].中国健康心理学杂志,2011,19(4):463-465

良好的睡眠质量与较高的生活质量和幸福感有关。大学生的睡眠状况堪忧,睡眠时间较短,效率较低,通常需要在周末延长睡眠时间以弥补平时的不足[1-4];而中国大学生群体睡眠质量问题较为广泛,且集中于轻度水平[5]。因此,探讨大学生睡眠质量的影响因素有很大的现实意义。

反刍思维(Rumination)作为一种认知唤起变量,作为引发抑郁情绪的原因而被提出。Nolen-Hoeksema将其定义为当个体遭遇负性生活事件之后,个体的思维停留在生活事件的影响之下,反复思考事件的原因、后果及其给自己带来的感受等[6]。它对睡眠质量的作用已在研究中得到了证实。在理论层面,睡眠的认知模型指出,睡前的闯入性思维阻止个体进入和维持睡眠活动,而反刍思维是较为常见的闯入性思维[7]。在实证研究层面,Guastella和Moulds的研究发现,大学生群体中,反刍思维水平越高,个体的睡眠质量越差[8];Zoccola,Dickerson 和Lam指出,在个体遭遇急性应激事件后,反刍思维正向预测睡眠潜伏期(Sleep onset latency),即个体的反刍思维水平越高,则睡眠潜伏期越长,睡眠质量越差[9];反刍思维对睡眠质量及其子成分得分的正向预测作用,即随着反刍思维水平的增高,睡眠质量降低,在其他研究中也有所发现[10-11]。

统观上述研究,主要存在两个缺陷。其一,大多将反刍思维视为一个整体,而较少探讨反刍思维子维度与睡眠质量的关系,反刍思维包含抑郁相关、沉思和反省3维度,含义不同。与沉思和反省维度相比,抑郁相关强调个体不断地沉浸在负性感受中;并非每个维度都对个体产生不良影响,如东方文化提倡个体进行反思、总结经验和教训等,反思被视为一种反省自身、修德并促进自我成长的意义活动,且实证研究指出反省维度正向预测情绪智力[12]。那么该3维度分别对睡眠质量有何种预测作用,值得探讨。

其二,较少涉及影响反刍思维与睡眠质量关系的中介变量,即反刍思维通过哪些变量作用于睡眠质量?经分析发现,反刍思维可能通过负性情绪来影响睡眠质量。负性情绪是主观幸福感的重要成分,反映了个人主观紧张体验与不愉快投入,抑郁和焦虑是大学生常见的负性情绪[13]。首先,反刍思维这一认知易感因子,可以引发和加重个体抑郁和焦虑情绪的产生与发展。Harrington和Blankenship研究结果显示,反刍思维与抑郁的相关为0.33,与焦虑的相关为0.32[14]。非抑郁症患者经常对自己的负性情绪进行反刍思考时,未来发展成为抑郁症患者的概率也会增加[15-16]。其次,抑郁和焦虑情绪是导致个体睡眠障碍的常见负性情绪。Palesh等和Gregory等研究都较为一致地表明,个体的抑郁情绪正向预测睡眠质量,抑郁情绪越高,睡眠质量越差[17-18]。同样,以大学生为被试的研究发现,焦虑与睡眠呈现出U型关系[19];有研究指出,失眠症往往与焦虑障碍有关,可以出现在焦虑障碍之前、或者伴随焦虑障碍发生,也可以在焦虑障碍发生之后出现[20-21]。上述研究结果为中介作用的检验提供了基础,反刍思维是否可以通过引发、延迟或加重个体的负性情绪,进而睡眠质量产生影响,将在本研究中加以检验。

综上,本研究预检验反刍思维3维度对睡眠质量的预测作用,以及负性情绪在反刍思维与睡眠质量二者关系中的中介效应。期望通过中介模型的检验揭示认知变量如何通过情绪变量作用于睡眠质量,并为临床与实践干预提供理论基础。

1 对象与方法

1.1 对象

采用整班抽样的方法选取某师范大学学生391 人,平均年龄(20.93±1.84)岁;其中男生73人,女生318人;大学一年级学生164人,大学二年级学生107人,大学三年级及以上学生120人;文科163 人,理工科228人。

1.2 方法

1.2.1 匹兹堡睡眠质量指数量表(PSQI)[22]该量表用于评定被试1个月内的睡眠质量,由18个自评项目组成,包含主观睡眠质量、入睡时间、睡眠时间、睡眠效率、睡眠障碍、催眠药物和日间功能障碍7个成分,每个成分为4级计分,将相关项目得分转换、累加和重新编码成为7个成分得分,所得分数越高表明其睡眠质量越差。参照以往研究[22],主观睡眠质量、入睡时间、睡眠障碍、日间功能障碍4个因子更适合考察我国大学生睡眠质量,其内部一致性信度为0.64。

1.2.2 反刍思维量表(Ruminative Response Scale,RRS)[23]该量表包含22个项目,分为抑郁相关、沉思和反省3个维度。每个项目1(从不这样)~4(一直这样)4点计分,分数越高表明个体反刍思维水平越高。在本研究中整个量表的内部一致性信度为0.91,3个维度的内部一致性信度为0.88、0.78、0.76。

1.2.3 流调中心用抑郁量表(The Center for Epidemiological Studies Depression Scale,CES-D)[24]

该量表主要考察被试1周内的抑郁情绪状况。共含有20个项目,采用0(偶尔或无,少于一天/周)~ 3(多数时间,5~7天/周)4点计分,将4个反向计分题目进行反转后,得分越高,表明被试的抑郁情绪越严重。总分为0~60分,通常使用16分作为临界点。在本研究中,其内部一致性信度为0.80。

1.2.4 状态焦虑量表(SAI)[25]该量表包含20个项目,由积极情绪和消极情绪两部分组成。采用1(完全没有)~4(非常明显)4点计分,将积极情绪进行反转计分后,得分越高,表明被试的状态焦虑水平越高。在本研究中,内部一致性信度分别为0.89。

1.3 统计处理

采用SPSS 18.0统计软件对数据进行录入和分析。采用Pearson相关分析了解各变量和维度之间的相关情况;采用多层回归分析了解反刍思维和负性情绪对于睡眠质量的预测作用;采用Amos 7.0统计软件进行结构模型潜在变量的路径分析,了解负性情绪在反刍思维和睡眠质量之间的中介作用,并用Bias-Corrected Bootstrap方法进行中介效应的显著性检验。

2 结果

2.1 共同方法偏差检验

对可能存在的共同方法偏差采用了程序控制和Harman单因子检验。在数据收集过程中强调匿名性、保密性以及数据仅限于学术研究等说明进行程序控制;Harman单因子检验发现,共有23个因子的特征根值均大于1,且第一个因子解释的变异量只有17.91%,小于40%。可见本研究中共同方法变异问题并不严重。

2.2 睡眠质量、反刍思维与负性情绪的相关

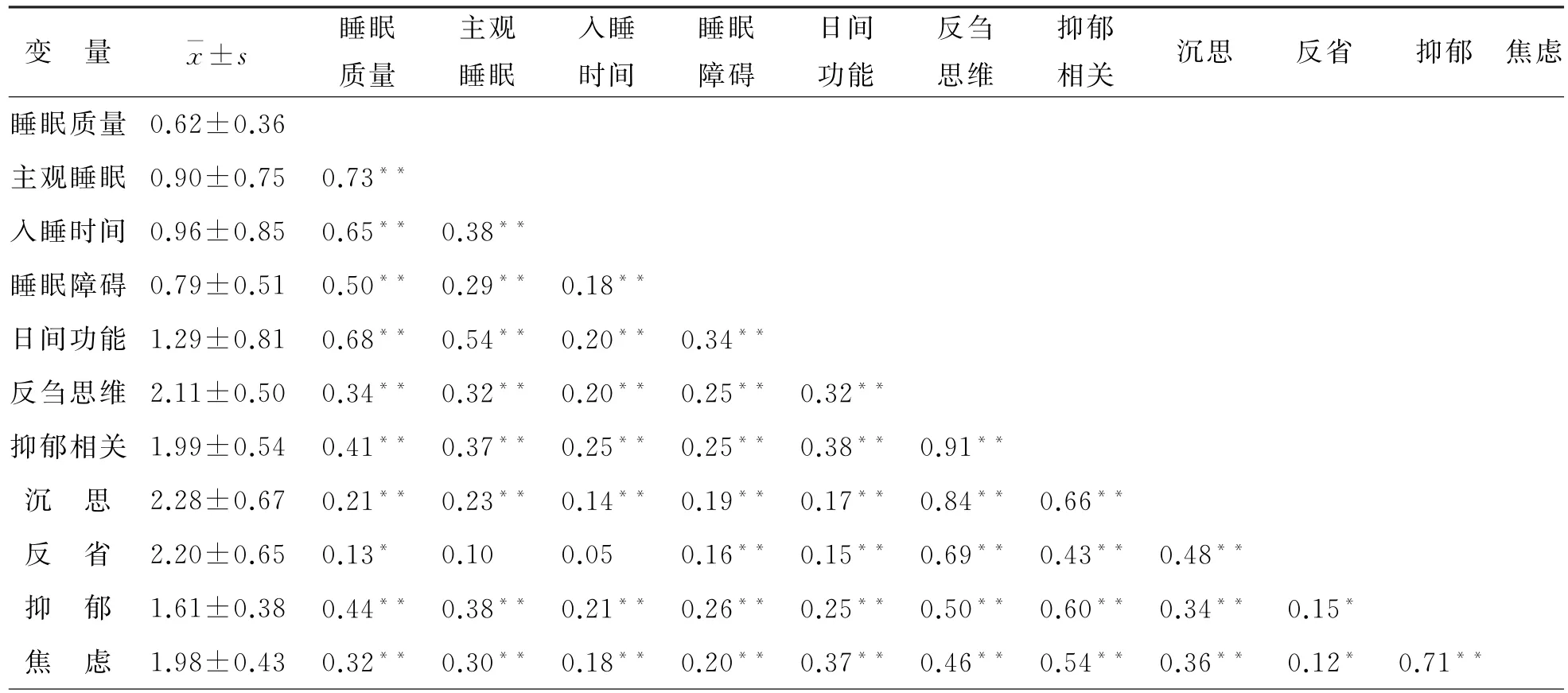

PSQI得分与RRS总分及各维度得分、CESD得分和SAI得分均呈正相关,见表1。

表1 睡眠质量、反刍思维与负性情绪的相关(r)

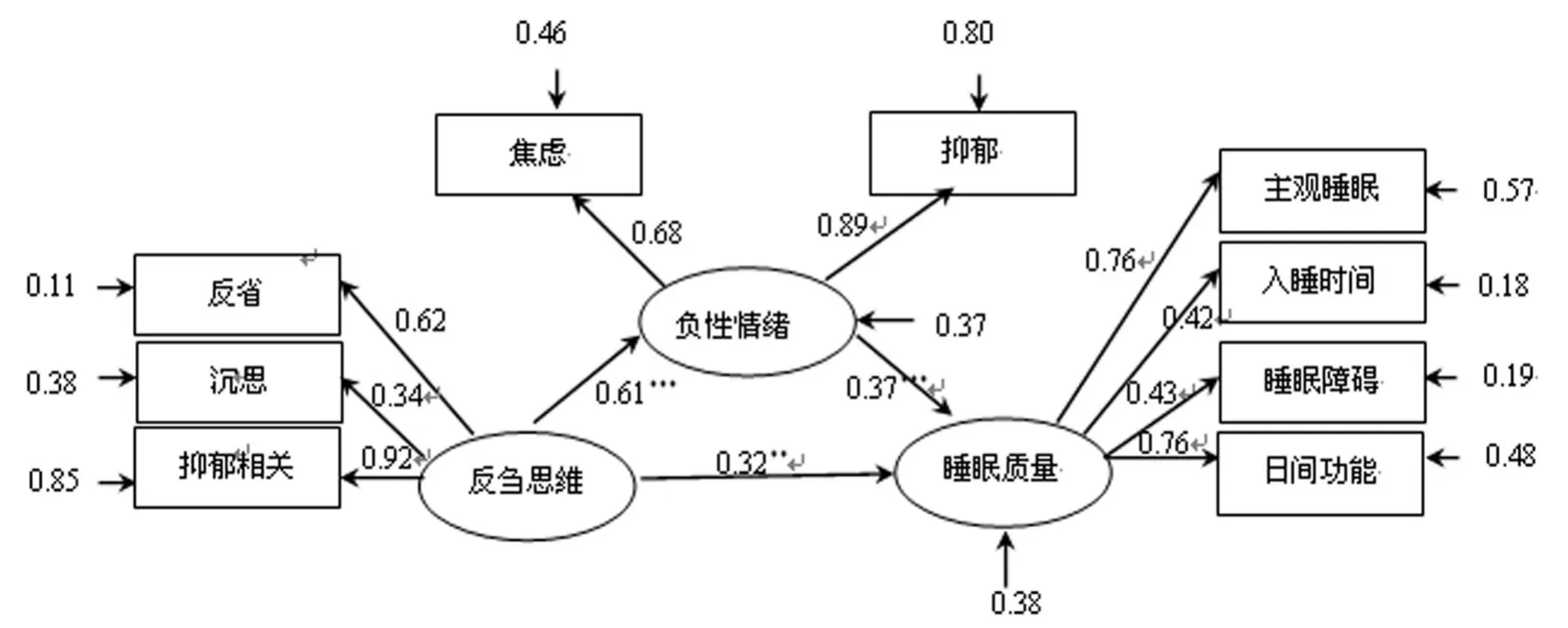

图1 中介模型路径系数

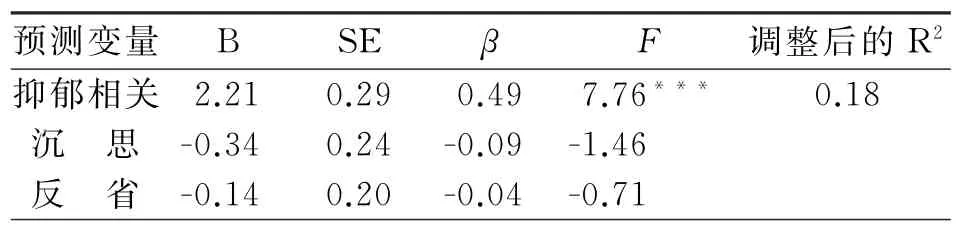

2.3 反刍思维3维度对睡眠质量的预测作用

以性别、年级和专业为自变量,以睡眠质量为因变量进行多因素方差分析发现,性别、年级和专业3个自变量的主效应、两两交互作用及三者的交互作用均未达到显著水平。因此,下述回归分析不需要控制性别、年级和专业等人口学因素的影响,见表2。

表2 抑郁相关、沉思和反省对睡眠质量的预测作用

2.4 负性情绪在反刍思维与睡眠质量关系中的中介效应

采用结构方程模型对中介模型加以检验。反刍思维、负性情绪和睡眠质量属于潜变量,根据结构方程模型的建模要求,按照量表的维度归属模式建立测量模型。抑郁相关、反省和沉思3个观测变量构成反刍思维,抑郁均分和焦虑均分作为观测变量构成负性情绪,主观睡眠质量、入睡时间、睡眠障碍和日间功能障碍4个观测变量构成睡眠质量,建立中介模型。采用方差极大似然法对结构方程模型各个参数估计[26],结果表明,模型拟合良好:χ2=50.02, χ2/df=2.18,TLI=0.95,CFI=0.97,RMSEA= 0.058,SRMR=0.039。具体路径系数见图1。

采用Bias-Corrected Bootstrap对中介效应进行显著性检验[27]。在该模型中,中介效应的置信区间为0.12~0.35,不包含0,因此中介效应显著。采用ab/c中介效应效果指标计算本研究的中介效应大小[26]。反刍思维影响睡眠质量的总效应,即未加入中介变量时的效应为0.54(P<0.05);直接效应,即加入中介变量后的效应为0.32(P<0.05),因此中介效应为0.22(P<0.05)。中介效应占反刍思维对睡眠质量总效应40.74%的比例。

3 讨论

本研究发现,睡眠质量与反刍思维、焦虑和抑郁呈正相关,这与其他研究结果一致[28]。回归分析结果显示,只有抑郁相关维度正向预测睡眠质量。抑郁相关内容大多属于情绪情感体验层面,致使个体不断沉溺于当时的情感状态中,而沉思维度含有自我抱怨的意思,与情绪情感的发泄有类似之处;反省维度主要是反思自己情绪状态的原因,和个体认知层面的活动相关较大[12]。可见,与其他两个维度相比,抑郁相关维度更指向个体内部,其消极影响更明显。

本研究中反刍思维对睡眠质量影响的总效应为0.54,中介效应检验结果显示,负性情绪的中介效应能够解释总效应40.74%的比例,负性情绪在反刍思维与睡眠质量的关系中起着部分中介作用。联结网络理论(Associative networks theory)认为,有3种方式可以解释反刍思维与负性情绪的关系[23]:第一,反刍思维加快了特定情绪编码的激活速度,如抑郁编码和焦虑编码,进而加速了情绪编码对应情绪的反应速度;第二,反刍思维与负性情绪所共有的成分相关,所以反刍思维影响负性情绪之间共有的情绪编码(Negative emotional node);第三,反刍思维仅与某一种特定的负性情绪有关,例如抑郁,而抑郁情绪与焦虑、愤怒等其他负性情绪相关,所以反刍思维这一认知活动仅仅激活了某一种特定的情绪编码(抑郁),而这种激活活动延伸到相关的情绪编码(焦虑或愤怒),可以激活其他相关的情绪。根据联结网络理论,反刍思维通过上述,3种方式激活了负性情绪的编码,引发或加重了个体的负性情绪,实证研究结果也表明,反刍思维水平越高,则抑郁和焦虑等负性情绪水平也越高[14-16];而负性情绪会引起睡眠潜伏期短、深度睡眠减少、觉醒水平高、早醒和醒后入睡困难等睡眠障碍[19,21]。可见,个体较多采用反刍思维,其负性情绪水平则增高;而负性情绪水平越高,睡眠质量也会变得较差。负性情绪在反刍思维与睡眠质量之间起到了桥梁的作用。

本研究主要以大学生主观自评睡眠质量为主,今后采取更加客观的指标描述个体的睡眠质量;同时本研究为横断面研究,在未来研究中可以采取纵向追踪的数据能更清楚地说明反刍思维对于睡眠质量的稳定影响。

参考文献

[1]Zeitlhofer J,Schmeiser-Rieder A,Tribl G,et al.Sleep and quality of life in the Austrian population[J].Acta Neurol Scand,2000, 102:249-257

[2]Brown F C,Buboltz W C,Soper B.Relationship of sleep hygiene awareness,sleep hygiene practices,and sleep quality in university students[J].Behavioral Medicine,2002,28(1):33-38

[3]Buboltz W C,Brown F C,Soper B.Sleep habits and patterns of college students:A preliminary study[J].Journal of American College,2002,50(3):131-135

[4]Lund H G,Reider B D,Whiting A B,et al.Sleep patterns and predictors of disturbed sleep in a large population of college students [J].Journal of Adolescent Health,2010,46:124-132

[5]戚东桂,刘荣,吴晓茜,等.大学生睡眠质量及其影响因素调查[J].现代预防医学,2007,34(5):875-877

[6]Nolen-Hoeksema S.Responses to depression and their effects on the duration of depressive episodes[J].Journal of Abnormal Psychology,1991,100(4):569-582

[7]Espie C A.Understanding insomnia through cognitive modeling [J].Sleep Medicine,2007,8(4):S3-S8

[8]Guastella A J,Moulds M L.The impact of rumination on sleep quality following a stressful life event[J].Personality and Individual Differences,2007,42:1151-1162

[9]Zoccola P M,Dickerson S S,Lam S.Rumination predicts longer sleep onset latency after an acute psychosocial stressor[J].Psychosomatic Medicine,2009,71:771-775

[10]Carney C E,Edinger J D,Meyer B,et al.Symptom-focused rumination and sleep disturbance[J].Behavioral Sleep Medicine,

The Mediating Role of Negative Emotion between Rumination and Sleep Quality in College Students

Guo Suran,Sun Wenmei

Psychological and Educational Research Center,University of International Relations,Beijing 100091,China

【Abstract】Objective:To examine the mediating effect of negative emotion(depression and anxiety)between rumination and sleep quality.Methods:391 undergraduate students completed Pittsburgh sleep quality index,ruminative response scale,self-report depression scale and state anxiety inventory.Results:①The correlations between PSQI, RRS,CES-D and SAI were all significantly positive(0.13~0.44,P<0.01);②Depression-related significantly positively predicted sleep quality,and standard regression coefficient was 0.49;③Negative emotion could explain 40.74% of variance in the relationship of rumination and sleep quality.Conclusion:Depression-related rumination positively influences sleep quality;negative emotion is mediator between rumination and sleep quality,plays part mediating effect.【Key words】 Sleep quality;Rumination;Depression;Auxiety;Mediating effect化[J].社会心理科学,1997,12(4):15-20

(收稿时间:2015-09-28)

*基金项目:河南省教育厅人文社科课题(编号:2014-QN-446);“中央高校基本科研业务费”青年教师科研培育项目(编号:3262016T51)

doi:10.13342/j.cnki.cjhp.2016.03.040

中图分类号:R395.6

文献标识码:A

文章编号:1005-1252(2016)03-0465-05