河浜·墓地·桥梁:太湖东部平原传统聚落的景观与乡土文化

2016-03-15吴俊范

吴俊范

河浜·墓地·桥梁:太湖东部平原传统聚落的景观与乡土文化

吴俊范

摘要:传统时期太湖东部平原的聚落具有“浜村相依”的普遍特征,河浜是聚落景观的主体,具有提供饮水、交通、农田排灌等各种实用功能,同时还是民间风水信仰的精神依托所在。家族墓地围绕河浜而构建,更是聚落风水的聚焦点和家族福祉的寄放地。跨越河道的桥梁具有利通衢、益行旅、便耕耘等实用价值,由此逐渐衍变为乡村道德教化与慈善的载体。乡村各群体在对河浜、桥梁与风水的共同占有、享受、管理与维护中,形成了坚实的精神共同体。

关键词:太湖东部平原;聚落;河浜;风水;乡土文化

太湖东部平原指的是晚更新世末期太湖湖盆形成以后,其东部不断向海扩展而成的三角洲平原区域。至迟在唐代,太湖以东已经形成西部湖泖低地、东部冈身高地、前缘滨海平原这三个不同的亚地貌区。在人类活动的长期作用下,该区形成了网格状的水网地貌和圩田水利系统,农业种植以水稻为首位,交通以行船为主,河流的开挖与维护直接关系聚落的营建和人们的日常生计甚至未来的福祉,所以太湖以东平原在唐宋以后逐渐成为人们意识中典型的江南水乡地区①正如王建革在《水乡生态与江南社会(9-20世纪)》一书“导言”中所指出:宋代以来的太湖东部,是最经典的江南水乡,水是生命的基础,这一地区有丰富的水环境,孕育了中国最为发达的鱼米之乡(北京大学出版社,2013年)。。太湖东部平原的地理环境与人居环境,在空间差异的基础上具有十分显著的地域一致性。无论在滨海还是腹地,聚落与河道都有着紧密的依存关系,聚落形态具有“浜村相依”的显著特征,河浜与聚落互融互动,有村必有浜,有浜必有村。人工化的河道是这一地区人群生存空间的主体,其与聚落的发生、人群的精神诉求、乃至地方乡土文化的形成与演变,均有着直接的因果关系。

本文主要在环境史视野下,解释太湖东部平原聚落景观的发生过程及其与乡土文化建构的关系。一个区域的基础地理环境,对该地人群的文化性格、民俗风气与社会生活等都具有重要的塑造作用,既是人文地理学的观点,也为环境史学者所认同。正如王建革在《传统社会末期华北的生态与社会》一书导言中所指出:“人是地球生态系统的管理者,有着特殊的心智能力,人与环境的历史一方面是物质作用的过程,同时也是心灵、思想和人类整体社会关系对外界反映的历史”②王建革:《传统社会末期华北的生态与社会》,生活·读书·新知三联书店,2009年,“导言”。。王利华也提出环境史研究应当“着重探讨生态环境参与和影响下的社会文化演变,最终走向融会贯通”③王利华:《中国生态史学的思想框架和研究理路》,《南开学报》(哲学社会科学版)2006年第2期。。值得注意的是,上世纪90年代以来的民俗学领域,也开始将乡土文化与生态环境的关系作为重要课题来研究。20年前在日本活跃起来的“环境民俗学”,将观察的视角转向人们怎样理解、认识与活用自然环境,重点针对农业时代的各种植物利用方式和水稻田形态展开研究④[日]福田阿鸠著,白庚胜译:《日本民俗学演讲录》,成都时代出版社,2008年,第118-120页。。我国民俗学界也日益形成“生态民俗学”分支领域,运用现代生态学的一些理论成果,对我国民众世世代代所奉行、被人们视为“理应如此”的一些传统生产、生活方式、习惯等,进行当代性的反思与文化价值的重新评估*江帆:《生态民俗学》,黑龙江人民出版社,2003年,“绪论”。。总之,地方性的生活方式、文化信仰等与地理环境的关系,日益成为人文地理学、环境史、民俗学共同关注的问题,只不过研究方法各有侧重而已。

基于上述理解,本文运用历史发生学的方法,详细复原太湖东部平原传统聚落的景观建构与地理环境的关系,在此基础上进一步讨论民间风水信仰、道德教化等乡土文化,如何在地方环境的孕育下发生和发展。

一、河浜营造与水乡聚落的发生

太湖平原自有人类活动以来,人工作用下的河道就是人居环境的核心要素,人们的生产与生活空间围绕河道而展开,这是由大河三角洲沼泽湿地的开发利用方式决定的。

太湖流域考古遗址中多处水稻田的发现,可作为史前时期人们围绕定居地开浚水沟、利用陆上淡水进行种植与生活的证据。1995年马家浜文化(公元前5000-4000年)晚期的草鞋山遗址发掘出水稻田34块,这些水稻田面积较小,从几平方米到十几平方米不等,周边有水沟、水塘及水路等水利配套设施*谷建祥等:《对草鞋山遗址马家浜文化时期稻作农业的初步认识》,《东南文化》1998年第3期。。这说明新石器时期人们的定居地与人工水塘的依存关系已经确定,地表水的河渠化是与该区沼泽化的地理环境相适应的。

随着人类活动的深入,地表河渠化进一步完善,河道开凿与农田水利兴筑的力度加大,原来的沼泽地貌逐渐演化为塘浦圩田地貌。这种地貌以纵横交织的河道和排灌有序的圩田为主体,乡村聚落错杂分布其间,河道是人们生产、生活的根本依托。唐宋时期随着太湖平原人口的增长,塘浦圩田系统开始向细碎的泾浜化演变,促成了“浜村相依”的格局,自此,民间开浜与造宅成为聚落发生的两个并列行为,小型河浜的快速增加使太湖平原的聚落向各个方向铺展开来。至明清时期,太湖东部平原各地(包括高乡、低乡、滨海)的聚落发生原理已经趋于统一,即建宅必须开浜,开凿泾浜是聚落发生的必须前提,只不过河浜的自然属性与形态随地势和潮汐有所区别。

在松江、嘉定一带的高乡,由于河道水量的不足及对潮汐的依赖,构村建宅之前必须开浚蓄水的河浜。据光绪《松江府续志》记:在华亭县新桥镇三十六保六磊塘上,国初训导徐基曾避兵于此,辟莱通道,浚河作宅,遂成村聚。*光绪《松江府续志》,卷二《疆域志》,载《中国地方志集成·上海府县志辑(3)》,世纪出版集团、上海书店出版社,2010年,第1页。此语点出了明清太湖以东高乡聚落构建的几个必要环节:清除杂草、开辟空地、修筑道路、开浚河浜、建造房屋,其中“浚河”与“作宅”尤其不可分而为之。由于高乡地势较高(一般海拔4-5米,而低乡仅2-3米),宋元之后随着低乡大圩的崩溃和塘浦系统的破碎化,高乡受此水环境变化的影响,干旱化逐渐显露,河道水量普遍不足,所以开浜蓄水(包括留蓄来自太湖的过境客水,以及在涨潮时蓄积潮水),成为聚落兴起的重要前提。据该史料还可看出,这一徐氏村落属于明清时期太湖平原上典型的宗族聚落,代表许多聚落在初创时期“一宗族一河浜”的人地关系形态。

清代名儒钱大昕《盛泾先茔之碣》也提到嘉定高乡的泾浜与聚落兴起的关系:“盛泾先茔者,钱氏始迁祖之所葬也。苏松之水皆注于娄江、松江入海,纵者为浦,横者为塘,其称 ‘泾’者,特小之者尔。盛泾介于吴塘、顾浦之间,广不过四五尺,不能容舟楫,相传昔有盛姓者居之,乡人读盛姓为直上切,并以氏名斯泾焉。吾始祖自常熟之双凤里来赘于盛泾之管氏,贫不能归,且乐其俗之朴而淳也,有田四五亩,有屋两间,夫耕妇耨,足以自给,既殁而葬于泾之阳。”*(清)钱肇然编,王健标点:《续外冈志》,卷二《冢墓》,上海市地方志办公室编:《上海乡镇旧志丛书(2)》,上海社会科学院出版社,2004年,第30页。吴塘、顾浦均位于当时的嘉定县境内,乃为干河,盛氏先人据以建村的盛泾,只是从干河引出的一条分支尾闾,广不过丈,甚至不便交通行船,但即便如此,盛氏先人却依赖此浜繁衍生息。后又有钱氏加入,聚落随之扩大。傍依“盛泾”而兴起的盛氏、钱氏聚落,也包括其家族墓地,因墓地与村中住宅所依据的乃是同一条泾浜——盛泾。所以总体看来,高乡聚落的房屋、祖先的墓地、赖以生存的农田往往共享一条河浜(包括从该河浜发散出的数支浜头,浜头一般没有具体名称),整个聚落的布局围绕河浜而展开。

至于淀泖低洼区的低乡聚落,其与河浜的依存关系更为显著,这从村落的名称上即可得到直接体现。清嘉庆三十年修成的《珠里小志》所列青浦朱家角镇下辖的村落有:陆九房、周家港、高家港、和上湾、道士浜、玉阶桥村、薛家汇、小江村、南大港、理麻浜、长条、王家浜、罗家浜、江家角、强固埭、汤家埭。*(清)周郁滨纂,戴扬本整理:《珠里小志》,卷五《村落》,上海市地方志办公室编:《上海乡镇旧志丛书(7)》,上海社会科学院出版社,2005年,第59-61页。清《金泽小志》所列的村庄有:潘家湾、仙泾港、杨垛、颜家浜、西湾、神道浜、芦田浜、池家港、新池家港、南汪、谢家湾、李家圩西岸、徐家湾、小北沈浜、塘湾、西田、东圩生田、薛家港、俞家浜、斜河田、姚簖、金泽港。*(清)周凤池纂,蔡自申续纂,杨军益标点:《金泽小志》,卷一《疆域》,上海市地方志办公室编:《上海乡镇旧志丛书(7)》,上海社会科学院出版社,2005年,第3页。朱家角与金泽均位于太湖东缘的湖泖低地,该处大部分村落直接以“浜”“港”为名,亦即村落与其所依存的河浜同一名称,这说明泾浜与村宅在形态和名称上均已达到高度的合二为一。与高乡相比,低乡河浜宽深,水量丰沛,两端均与大河相通,交通便利,其在聚落景观中的主体地位更显突出。

今浦东一带的滨海平原虽然成陆较晚,水网地貌的发育与西部相比相对滞后,但滨海聚落的构建与泾浜体系的形成依然具有同步性,开河引水和蓄水仍然是聚落发生的前提。我们在浦东的田野调查中发现,滨海一带的乡村聚落普遍存在“宅河”这种水体。早期在滨海定居的人缺乏淡水供给,除打井外,还在地面开挖池塘以储存天然雨水,人们将这种近乎封闭的水体称为“宅河”,可见其具有为人们建宅定居提供淡水的重要功能。由于地下水含盐较高,实际生活中人们的生活用水主要是依赖宅河。为防止咸潮进入,宅河与外面的河流只有很窄的通道相通,主要靠雨水补给水源。最近20多年,浦东地区农村的饮水已全部改为自来水,但依然随处可见宅河的遗迹。

关于滨海宅河的文献记载不多,主要在一些族谱中有所提及。例如南汇北六灶《傅氏家谱》记:三房十二世南山公在弟兄分家时,分得田十二亩,房三间,衣食不能常给,乃弃读就耕,尝与曾伯祖矢鱼于自家宅河,得数十尾,不食,使家人畜之,曰,家有塾师,储以食之耳。*傅恭弼修:《傅氏家谱》,“三房直下十二世南山公暨倪安人传”,民国二年铅印本,上海图书馆家谱收藏部藏。南山公生于乾隆十年,殁于嘉庆六年,时南汇各盐场已界衰落,农业已成主业。傅家老宅所在地——南汇北六灶,当时已是农耕之区,族谱中所提到的“宅河”,就是当时滨海农耕人家所不可缺少的储水设施,也是建宅定居的前提条件。

《傅氏家谱》还载有一篇《访旧宅祖墓记》,其中则提到宅河与家族墓地的关系:“窃思二世至七世祖墓无从查考,欲寻无由,欲修不得,心不自安,因又往访六十六图先君所访之惠元公老宅,又访先君所访或曰惠元公墓,晤族人十五世顺龙学球等。顺龙谓此墓共九穴,向所祭扫者,似主山之西五穴,又谓其父祖曾祖之墓在河东新坟……又木和谓顺祥宅河西学球宅后则和田内,有一墓,似三穴,现由则和樵柴,相传系兰初祖墓”*傅恭弼修:《傅氏家谱》,“访旧宅祖墓记”。。从中可见滨海聚落的宅河与家族墓地的关系,也类似于西部内陆地区,墓地位于族人田内,距离村中住宅不远,住宅与墓地共享同一个小水系。

市镇是传统聚落的高级形态,那么市镇的发生与河浜的关系条件如何呢?从方志中看,太湖以东的市镇有以“溪”作为雅称的习惯,这种地名现象至少暗示了市镇房屋临大河而坐落的形态特征。例如清嘉庆《法华镇志》云:居民皆面李漎泾而居,故又号漎溪。*(清)王钟编录,许洪新标点:《法华镇志》,卷一《沿革》,上海市地方志办公室编:《上海乡镇旧志丛书(12)》,上海社会科学院出版社,2006年,第2页。再如,清代金山县松隐市,在七保,一名松溪,旧名郭汇,元至正开。僧德然参石屋禅师,琪书“松隐”二字示之,遂以名其庵,明景泰中赐额为寺,镇名本此。*嘉庆《松江府志》,卷二《疆域志》,《中国地方志集成·上海府县志辑(2)》,世纪出版集团、上海书店出版社,2010年,第28页。康熙《嘉定县志》也提到当时市镇名称普遍有文饰之嫌,喜欢以“溪”称之,例如,安亭则曰安溪,娄塘则曰娄溪,罗店则曰罗溪。*康熙《嘉定县志》,卷一《疆域》,《中国地方志集成·上海府县志辑(7)》,世纪出版集团、上海书店出版社,2010年,第8页。作为村庄聚落的高级形态,市镇一般为交通要道,房屋不但要距河近,而且对河浜的交通功能要求更高,市镇以“溪”为雅称的现象,实际上点出了市镇河流形制更大也更为宽深的特点。

明代高乡一带形成大户创建市镇的风气*参见谢湜:《十五至十六世纪江南粮长的动向与高乡市镇的兴起:以太仓璜泾赵市为例》,《历史研究》2008年第5期。该文主要关注粮长群体的财富积累与创市的关系。,创市者最初看重的往往就是交通便利的大河。例如清代华亭县的萧塘市,“一名秦塘,相传秦始皇东游望海,由此塘而南,故名,后萧姓居此,渐成市集。”*嘉庆《松江府志》,卷二《疆域志》,第25页。可见在萧姓定居之前,早已有称为“秦塘”的大河存在,萧氏傍塘而居,成为其后来由村聚演变成市镇的重要条件。嘉定望仙桥镇的开创者无疑也十分看重通潮大河“顾浦”的存在,据《望仙桥乡志稿》记:“望仙桥人钱鈵,字顺郊,生于隆庆五年,卒于顺治七年。生平孝友、诚笃。以农事起家。先世常熟,明万历间由里南之盛泾卜居望仙桥,沿顾浦创筑市屋数十间,招贸易者居之,里遂成市。”*(民国)张启秦纂辑,陆世益编,杨军益标点:《望仙桥乡志稿(不分卷)》,《人物》,上海市地方志办公室编:《上海乡镇旧志丛书(2)》,上海社会科学院出版社,2004年,第48页。又如清代嘉定县娄塘镇,在县治北十二里二十二都,因滨娄塘而以水为名,为里人王睿所创*康熙《嘉定县志》,卷一《疆域》,第6-7页。。

总之,太湖东部平原河浜与聚落在景观结构上的高度融合,以及河浜对于聚落构建的先决性,使本区域以河浜为物质内核的乡土文化的发生成为必然。

二、墓地、河浜与风水

无论从景观结构的角度还是从风水文化的角度,家族墓地都应当被视为水乡聚落不可或缺的组成部分。在一个宗族聚居型的水乡村落,家族的墓地一般分布在族人拥有所有权的田地间,田地距离他们居住的房屋并不远,这主要还是受制于河浜的分布。深入到田间地头用之于农业排灌的河浜,同时也具有墓地风水的功能,与村内屋宅边的小河同样属于附近外河的分支。也就是说,从村边干河发散出的小河浜将聚落的各个部分联为一个有机的整体,房屋、墓地和农田共属于一个微小的水系。

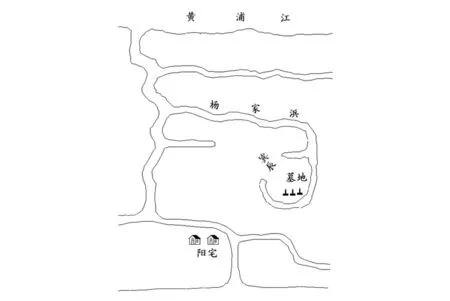

图1 富家宅的聚落格局——河浜、农田、屋宅与墓地(1940年前后南汇航头镇富家宅村)根据2010年编《上海浦东航头富氏支脉宗谱汇编》(族内交流资料),“卷首地图”改绘

上述情形可以图1所示的南汇航头富家宅村在1940年前后的样貌来说明。该村虽然位于浦东滨海平原,但其地处老护塘以内(北宋皇祐年间筑成的海塘),聚落历史较长,泾浜与聚落的发生机制同平原西部的嘉定、松江一带已十分接近。从图中来看,小河浜成为凝聚整个聚落空间的主线条,住宅和墓地通过“王家港”干河发散出的几条小河浜联结起来。

太湖平原水乡聚落的风水形势以观水为要,许多家谱墓图显示,“三面环水”的墓地河浜格局是民间普遍认同的好风水。风水学上讲究平地要看土垅之脉,山地要看峰岭之骨,远来之山为势,近处之山为形,风水师以辨山势和山形为要旨*何晓昕、罗隽:《风水史》,上海文艺出版社,1995年,第102页。,但平原水网地区因缺少高冈山地,则必须以水道为要,所以墓地周围的小河浜被赋予青龙、白虎等四象的功能,河浜的方位也按照阴阳八卦的规则各就其序。河浜形态以屈曲环绕、层层环护为吉形,水流与坟地形成环抱朝揖之势,既彰显墓主之尊贵,又可减缓水流对墓周土地的侵蚀。

图2 清中期华亭竹冈董氏墓地的“三面环水”格局(地处高乡)根据上海图书馆藏十卷本《华亭董氏族谱》中插图绘制

图2呈现的是清中期华亭竹冈(属高乡)董氏墓地的风水格局,从中可见水乡的小河浜承载着何等重要的风水意义。华亭董氏于南宋建炎间自汴迁至华亭,一世祖官一,元初居华亭竹冈。据《董氏世墓记》:董氏之墓,一在杨泾(杨家浜)之原,一在竹冈西望海塘北原,一在沙冈西茭门塘北原。*(清)《董氏族谱》(华亭光训堂,作者不详),“董氏世墓记”,清刻本,上海图书馆家谱收藏部藏。图2所示为董氏祖墓杨家浜原的墓基位置,据谱云,该墓风水上佳,主要得力于墓地周边优越的河流形势,远处有黄浦大江为干龙,发脉长远(源自震泽,即太湖),近处又有小泾浜曲曲环护,藏风聚气:“墓南距浦不到二里(图中黄浦江位置为南),自巽入,源源而来,几经曲折,环墓右入亥。亥之结尾处,东折而南,可二百余步,圆转一钩,形如新月。墓在其中,大不二亩,三百年来振振子姓,孰非基所自出,此岂人力也哉?厥后择地而葬者,隆隆相望,无不在此浦以北、沙竹两冈左右三四里间。”*(清)《董氏族谱》,“世墓图序”。

华亭董氏族谱《语儿泾墓序》中还有对水乡河浜独特风水意义的总结,不仅适合华亭高乡一带,亦应普遍适用于太湖平原感潮区的聚落:“水乡葬地,以水为主……大溪缠远,小水缠身,杨公云,水缠胜似山缠……小水分龙虎,大水作盘护,九曲水入明堂,两潮汇聚为吉”*(清)《董氏族谱》,“语儿泾墓序”。。这就是说,聚落所依存的河流贵在充足,贵在通达,贵在潮汐汇聚,淤塞的河浜不利于风水,所以河道要经常疏浚,保持水流通畅。这种地域性的风水观念实际上是以人们日常生活和生产中对河浜的高度依赖和勤于修治为基础的,其中包含着对河浜实用性的深层理解和利用方式的深刻总结,可以说已经完成了由物质到精神的跃升。

太湖东部人群的风水意识与地理环境的关系,还可从另一侧面进行反向观察,即,缘起于河浜实用性的风水观念,反过来也推动着水乡地貌的泾浜化进程,并维持着水乡形态的长久延续。水乡地区无所不在的泾浜,本来就是人类长期对湿地沼泽地貌进行开发利用的结果,所以人们也可以通过安排泾浜的格局来人为地安排风水,根据风水吉地的准则在住宅和墓地周围开挖各种各样的小河浜。由于小河浜的营造以家族之力即可为之,所以传统时期太湖平原的河浜以某家某姓命名十分普遍,这些以家族姓氏命名的河浜在开挖之时,不乏营造风水的动机。在各地家谱中,也常可见到人们为营造风水吉地而花费钱财改造水局地形的记载,如浦东钟氏家谱所记:“景元,字行甫,娶顾氏,二人合葬于宅西三十一图五十三号新阡主穴,雁行葬,公居东首,傍河,另筑零田为风水,故自栅门桥东堍至西二丈许,做三叉阳,而三叉上永不得耕种,系沟水,俱余家所有,及桥北往西至王浜为止。”*(民国)钟愈纂修:《上海浦东钟氏家谱》,上海图书馆家谱收藏部藏,民国十九年铅印本,第五册,第33页。钟氏迁浦东始祖为琼,元至元间避乱迁江东(原属嘉定,后隶宝山八都,滨长江口)。可见,以河浜为中心的风水观念本就是从地理环境中孕育而来,反过来又影响着地理环境的变化。

三、桥梁修造与公共参与

桥梁对于水乡聚落社会生活的意义,正如清代《江东志》所云:“海浦津航乘潮上下,早晚风波有不测之警,诚险矣哉。至于桥梁,无论木石,通衢者可以济行旅之往来,野外者不过便耕耘之出入,因时乘利,不烦惠政之施,自无徒涉之虞。*(清)佚名纂修,占旭东、贺姝祎整理:《江东志》,卷二《营建志》,“桥梁”, 上海市地方志办公室编:《上海乡镇旧志丛书(14)》,上海社会科学院出版社,2004年,第43页。”方志所记载水乡桥梁的名称和沿革信息十分丰富,从其与聚落发生的关系来看,大致可归纳为以下三类:

其一,以宗族姓氏命名的桥梁,可从一个侧面证明其所在的村落早期起源于聚族而居的性质。宗族的单一性后来可能随着村落的扩展被打破,演变为多姓杂居,但村落起源时期单姓定居的原始记忆与开拓情形仍可通过桥梁的名称保留下来。

这方面的证据如清嘉定县《厂头镇志》所记王家桥,“在张家浜南,驾木以通南北,两岸人家数十,中多王姓”;孟家桥,“驾木以通南北,东西百步许,有一聚落,名孟家宅,中皆孟姓”;李家石桥,“驾石以通南北,严贻钟谓中书李允新家此”;侯家桥,“跨长浜出口,驾木以通南北,两岸居者皆侯姓”*(清)钱以陶著,魏小虎标点:《厂头镇志》,卷二《营建》,上海市地方志办公室编:《上海乡镇旧志丛书(3)》,上海社会科学院出版社,2004年,第24-29页。。 清上海县《二十六保志》所记徐家桥,“在十五图徐家宅东偏”;赵家桥,“在二十二图赵家宅前”*(清)唐锡瑞辑,张剑光等整理:《二十六保志》,卷一《桥梁》,上海市地方志办公室编:《上海乡镇旧志丛书(12)》,上海社会科学院出版社,2006年,第29-35页。。 清宝山县《月浦志》所记潘家桥,“在马路河,潘氏聚族而居,在镇东南四里”*(清)张人镜纂,魏小虎标点:《月浦志》,卷二《营建志》,“桥梁”, 上海市地方志办公室编:《上海乡镇旧志丛书(10)》,上海社会科学院出版社,2006年,第27页。。

造桥对于聚落发生和延续的重要性绝不亚于开河。在聚落发生之初,开河与造桥同等重要,所以才会出现河浜、桥梁与村落共同使用宗族姓氏来命名的现象。由此也得见,桥梁与河浜一样,是需要聚落社会各成员共同参与营造、也可共同使用的公共资源,因此,桥梁的营造机制可较好地体现聚落的共同体性质。

其二,由桥梁在社会生活中的实用性及其对聚落社会的凝聚力,逐渐生发出文化意义,首先体现在桥梁名称的吉祥性及造桥动机的向善性。

聚落进入稳定期,子孙繁衍,经济实力增强,村中桥梁的材料和坚固性也随之升级,一般是由木易石,名称也随之变得吉祥而雅致,原先取自宗族姓氏的土名逐渐消失。清嘉定《厂头镇志》所记的此类桥梁名称有万善桥、天福桥、万寿桥、五福桥、永康桥、永安桥、太平桥、聚龙桥、永丰桥、虹桥等,这种桥梁所在的村落也一般为多姓杂居、历史较长的大型村落。如其中的万寿桥,“石梁也,嘉庆二十四年,里人重修。夹河而居者,不下百家。南畔为吉家宅,中多陈姓,而吉姓实少,北畔为庄家池,庄姓居多。”*(清)钱以陶著,魏小虎标点:《厂头镇志》,卷二《营建》,第24-29页。又如民国《钱门塘乡志》所记寿人桥,“原名寿宁,为康熙间里人姚西亭,寿其封翁八旬,翁命减宾客之需以倡建此桥者也。光绪六年有僧人今涌,联合当地善堂捐款重修,更名为寿人桥。”*(民国)童世高编纂,许洪新、梅森标点:《钱门塘乡志》,卷三《营建志》,“津梁”, 上海市地方志办公室编:《上海乡镇旧志丛书(2)》,上海社会科学院出版社,2004年,第33页。可见人口众多、兴旺发达的村落才可能不断地重修和改建桥梁,桥梁的美称则融入了众人的美好寄托,也反过来为村落增光添彩,彰显出村庄的文化水准。修桥造桥作为乡村美事,一般有着美好的动机,典型的事件往往被载入地方文献而流传后世。

第三,桥梁修造行为向更高层次的公益性和慈善性转变,人人力争参与,桥梁最终由物质的景观实体上升为乡村社会道德教化的精神载体。跨越大河的大型桥梁的修筑,一般由官方统一组织和投资,地方大户捐资支持;而乡间造桥所需的资金(包括市镇和村庄),则为大户、富户、乡绅、衿耆等组织筹措或捐赠,即使贫穷小户人家,也无不以修桥为积德行善之举,踊跃加入其中。这种具有民间公益性质、全员参与的造桥铺路机制,在乡村聚落精神共同体的塑造方面发挥着重要作用。

桥梁之所以由一种物质性的交通设施上升为乡村道德教化的载体,首先是因为其在水乡社会生活中的有用性,其实用价值与每家每户的利益密切相关,为一日也离不开的必需设施。虽然在我国古代的各个地方,修桥铺路、解决交通需求均为聚落存续和发展的基础,但在江南水乡,建造桥梁的意义尤为重要。太湖平原的低乡地区河道宽深,泾浜密布,陆上交通对桥梁的依赖性非常高;东部高乡虽河流浅窄,但泾浜密度并不比西部小,造桥仍然为陆上交通之必需,加之水流和每日涨落的潮汐对桥梁冲击严重,对桥梁不断加固和重修也是乡村的重要事务。所以在传统江南水乡,捐资建桥的人以“易木为石”为常事。例如,清代上海县二十六保之“百步桥”,在龙华港口,初建时为木制,明万历间张云程易木架石。清朝康熙间,举人张泰、僧上机募捐重建。乾隆十年,邑令王侹重修。四十五年,周国祯等重建。嘉庆四年,徐思德创捐重建。同治十年,僧观竺募捐修葺栏杆*(清)唐锡瑞辑,张剑光等整理:《二十六保志》,卷一《桥梁》,第30-31页。。可见出于交通出行和聚落发展的需要,乡间维修改建桥梁的频率是很高的。参与修桥的人士包括乡间士绅、知识阶层、富户、僧侣、普通乡民等各种人群,对于交通要道上的桥梁,地方官也时有参与。

同类事例又如清代宝山县罗店镇的“丰德桥”,居镇中,俗名张家桥,明成化八年初建为木桥,清雍正八年方重建为石桥。东阳桥在镇西六里,跨练祁。初建时为木桥,道光十年里人沈树易木以石。*(清)潘履祥总纂,杨军益标点:《罗店镇志》,卷二《营建志》(上),“桥梁”,上海市地方志办公室编:《上海乡镇旧志丛书(11)》,上海社会科学院出版社,2006年,第80-85页。此类易木为石的案例在地方志中多不胜数,由于重建改建过于频繁,而早期造的桥一般又比较简陋,以至于地方志编纂者往往弄不清许多桥梁的初建情形,故而大多数桥梁的始创时间在方志中是缺载的。

桥梁被频繁改建的原因,主要是出于交通安全的考虑。激流对桥梁的破坏性有时难以想象,简陋的材料(例如木材)经不起流水的侵蚀,所以造桥材料需适时升级,有时地点也需变换。清代金山县朱泾镇的万安桥就曾因地理位置的特殊性而历经变迁,据《朱泾志》载:

万安桥,跨秀州塘,明洪武初建自里人宋华甫。永乐十年,僧道腴重修。弘治辛亥重建,年久而倾废。万历初,徐文贞罢相归,复建于南渡口。癸丑复坍,楚雄太守徐裕湖与朱晚庵言于方郡尊岳贡,移建北三十余丈水阔处,崇祯八年落成。至本朝顺治三年三月倾废,即广生庵前桥基也。康熙十九年,里人张仲玉、顾俊生以渡船不便,募建木桥于文昌阁前,水口狭,舟触桥柱辄覆。癸亥,程中翰白山独建大木桥于旧址之前,未及复塌。雍正元年,杨九皋等仍建木桥于文昌阁前,坏舟如故,旋复废。乾隆四十三年,程邑侯名程以水急桥易坏,与董事张扶摇、周涵、徐溶、张同庐诸君议,别浚支流以杀其势,乃于桥之西岸开池泾,东南三里通泖漕,并建木桥及池泾庙,修积骨墖。费千金,遂疏遂塞,功迄勿成。盖桥建水狭处,无论木石均碍行舟。若依旧址,水面阔处石尚易倾,何异于木?多设津渡,以便往来,地方急务也。*(清)朱栋纂,郭子建标点:《朱泾志》,卷一《疆域志》,“桥梁”,上海市地方志办公室编:《上海乡镇旧志丛书(5)》,上海社会科学院出版社,2005年,第8-9页。

正是基于造桥在乡村公共事务中的重要性,乡村士绅往往通过修桥的组织或捐赠行为获得社会地位的认同,方志显示的造桥事件多数是由乡间绅耆所领导。但也不能忽略平民百姓的参与,他们虽然财力拮据,但由于将造桥视为积德行善之举,期待着善有善报,因此常常有倾其所有投资修桥的行为。南汇北六灶《傅氏续修家谱》中《族人建石桥记》,就十分详细地记述了乡间小民的公益造桥之事及其背后的真实心态:

为善者昌,积善之家必兴。近于善则善,习于善则善,人饥如己饥,人溺如己溺,饥者饱之,溺者救之,为善者必以此为责任也。建桥筑路,公益也。吾傅氏族人之众多,为浦东第一慈善家祠。近始发起建石桥便行人者,族祗一人,本年有十五世傅春山者,在第三区六灶镇东南严桥乡建造寿春石桥,谕子孙曰:此即功德,余夫妇百年后不再做道士之功德也。上年有十六世族人傅企巖,以子有神经病许愿建石桥于六灶港见龙桥之西南傅氏公墓之西,旁跨船舫港,建石桥曰企巖桥,桥未竣工而病已愈矣。前有四房十世族人白福号焕章,无子,同妻庄氏变产建石桥于见龙港之西六灶港北岸,曰报祖桥,以为无子而建石桥以报祖宗也。桥成而产。盖年老不能工作,无以自养,又无辅助之人,不得已夫妇为丐。当时人称此桥为告化石桥,相传至今无有知为报祖桥者。近始检阅桥侧,刻有“乾隆十五年九月傅焕章同妻庄氏建是桥,载明县志及家谱”,始知所由来,惟未载为丐也。*(民国)傅恭弼续纂《傅氏续修家谱》,“族人建石桥记”,民国二十八年油印本,上海图书馆家谱收藏部藏。

市镇桥梁修造的公益性更加明显,这是因为市镇的桥梁密度本身就比乡村要大,各方人士需投入更多的财力、物力来改善交通条件,以维持市镇经济的繁荣兴旺,由此牵动的社会群体也更为复杂。清康熙三十八年,黄渡镇横跨吴淞江上的迎恩桥建成,邑人张诗作《迎恩桥记》,从中可见整修和拓展桥梁在市镇这样的商业聚落占有何等重要的地位,修造桥梁之人也因之得到大力颂扬:

吴淞江自震泽迤逦历昆山、嘉定、青浦、上海,延袤三百余里而后入海。民居在腹, 独黄歇渡北属嘉定,南属青浦。江之两厓,居民稠叠,屹为巨镇,形势至此一束。镇东西向有两江桥,用木为之。后东江桥废,不惟不利于行,而镇亦日就凋耗,盖镇所以束吴淞形势,而两江桥又为一镇锁錀而聚其气者也。里中任事者谓桥之兴废关乎镇之盛衰,乃协心齐力竭已资创始,广为劝募,矢公矢慎,以底于成。高广若干尺,为级各五十,面平如砥,约可坐百人,坚致宏敞,两邑中得未有也。桥成,适今上南巡,行幸松郡,因名曰迎恩桥。自此民物日阜,行其途,往来不绝者肩相摩焉。*(清)章树福纂辑,邹怡标点:《黄渡镇志》,卷一《建置》,上海市地方志办公室编:《上海乡镇旧志丛书(3)》,上海社会科学院出版社,2004年,第11页。

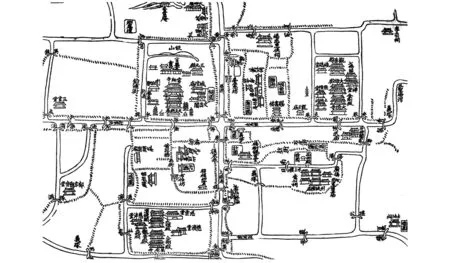

市镇桥梁的密度之大,则可从以下所引用清代嘉定南翔镇的镇区图上清楚地看到,该志有载的桥梁比图中所绘更多,共计71座,其中有三分之一经过反复重修和改进,投资造桥的人士之多难以一一列举*(清)张承先著,程攸熙订,朱红标点:《南翔镇志》,卷二《营建》,上海市地方志办公室编:《上海乡镇旧志丛书(3)》,上海社会科学院出版社,2004年,第24-30页。。

图3 清乾隆年间嘉定县南翔镇的河流与桥梁分布(跨河流的月牙符号为桥梁)资料来源:清《南翔镇志》,卷首,“南翔镇图”

总之,水乡聚落的桥梁作为最重要的人工交通设施,其营造与维护的过程更加明显地体现了聚落社会全员参与的公共运作机制,成为聚落精神凝聚力的标志。桥梁所负载的精神内涵不断丰富,除作为道德教化和慈善公益的载体之外,也包括风水方面的内容,桥梁建造的方位被认为与村落或市镇的长远兴旺密切相关,建造地点和方位一般要经过形家的指点。即使在桥梁建成后,如果于风水有碍,迁移地址也是常事。上海县二十六保之太平桥,“在道光年间,里人张春舲从形家言,迁西数武,以三架石桥改为一架。”*(清)唐锡瑞辑,张剑光等整理:《二十六保志》,卷一《桥梁》,第33页。就是一个普通的例子。另外,桥梁落成后,往往在桥头附加建造水井、井亭等公益设施,以供来往行人休憩,或为本地人提供茶余饭后的休闲空间,则是桥梁的公益性内涵不断加积的表现。

四、讨论

霍耀中、刘沛林在对黄土高原聚落景观与乡土文化的研究中,借用了“景观基因”的原理,认为“一定区域内的聚落景观之所以如此相同,就是因为聚落作为文化的载体之一,在景观传承或传播的过程中总是保持其文化基因的遗传特征所致;同时,由于时间和空间的一定变化,又会导致聚落景观基因在遗传的过程中出现一定的细微变化,即为了适应环境而产生的必要的变异”*霍耀中、刘沛林:《黄土高原聚落景观与乡土文化》,中国建筑工业出版社,2013年,第59页。。本文以太湖东部平原传统聚落为对象的景观与乡土文化研究,进一步证明该区聚落的“景观基因”是十分确定的:河浜是聚落发生的前提,聚落的房屋沿浜分布,墓地围绕河浜而构建,桥梁成为水陆交通配合的重要方式。太湖平原的地理环境基因在聚落建构中的显著作用,并不受地势、潮汐、成陆早晚或聚落规模的限制,从地势低洼的湖泖低地,到依赖潮汐补充河流水量的高乡地区,再到成陆较晚水土盐碱程度较高的滨海地带,聚落发生的初始环节都是从解决淡水资源,以及湿地的河渠化开始,这从根本上造就了从西至东广泛分布的“浜聚相依”形态。

基于河流、桥梁在现实中的高度有用性发育而成的乡土文化,与聚落实体和景观享有共同的地理环境基因,也就是说,传统聚落的形态、景观与本乡本土的文化信仰、道德教化载体的认同具有生态环境的同源性。河道作为太湖东部平原聚落景观的重心,不仅是民众生活饮水之源泉,也是农业、交通之命脉,而由这些实用功能又生发出风水方面的象征意义。按照阴阳五行的说法,河浜担负着“聚吉祥之气”的风水作用,因此乡间住宅和坟地周围的河浜格局都有方位的讲究。坟地的选址向来有“三面环水、谓之福地”之说,以通潮的活水为吉地,河浜淤塞意味着风水形势的解体,所以河浜需要经常疏浚以保持畅通,以现代科学知识来看,这些地方性的风水观念是有充分科学依据的,与现代地理学、建筑学所理解的美好人居环境十分契合。

正是因为物质景观的形成与乡土文化的发育一脉相承,使得太湖平原的聚落有条件从物理意义上的地缘共同体发展成为具有共同心灵生活的精神共同体*德国著名社会学家斐迪南·滕尼斯(Ferdinand Tönnies)系统阐述了人类共同体生活的结合类型理论,指出共同体是建立在有关人员的本能的中意或者习惯制约的适应或者与思想有关的共同记忆之上的,精神共同体才是真正的人的和最高形式的共同体。而自然形成的村庄是精神共同体的重要类型(参见斐迪南·滕尼斯著,林荣远译:《共同体与社会——纯粹社会学的基本概念》,北京大学出版社,2010年)。。在这里,人们共同享受着自然赐予的水资源和土地资源,也享受着由此升华出的精神文化所带来的满足感,聚落各群体共同参与了资源的运作,也共同享用了文化上的归属感。水乡聚落的桥梁作为最重要的人工交通设施,其营造与维护的过程更加明显地体现了聚落社会全员参与的公共运作机制,因而成为聚落精神凝聚力的标志。

然而换个角度来看,正因地理环境对聚落形态和乡土信仰的形成和演变具有一脉相承的塑造作用,那么地理环境的逆转性变化也将带来传统乡土信仰的快速解体和聚落的崩解,这是我们在今天的城市化时代不得不正视的现实。如今城市化所驱动的土地商业开发,正使太湖平原传统的水网地貌发生急剧的变化,河道被阻断,潮汐不再流通,河流密度骤然降低,平原腹地的水体与海洋之水的沟通和交换变得困难,水质变的不适合健康人居,这等于是从根本上忽略了太湖东部平原的地理环境基因。笔者曾经对上海开埠初期租界周围乡村聚落的解体过程进行研究,发现在租界城市空间不断向乡村地区扩张的影响下,乡村聚落所依存的河道体系首先从物质形态上瓦解,继而乡民所看重的风水形势被打破,由此引起了传统水乡聚落快速向非城非乡的棚户区转化,城乡交错带一直面临水环境突变所带来的种种问题*吴俊范:《环境·风水·聚落:以近代上海为中心的历史地理考察》,《民俗研究》2009年第4期。。这一案例给今人的警示是,区域地理环境的基础和生态基因,在地方社会和经济发展中的作用是不可随意忽略的,对地理环境与地域社会、经济、文化发展的关系进行研究,仍将是未来环境史的重要课题。

[责任编辑李浩]

作者简介:吴俊范,上海师范大学都市文化研究中心研究员,上海师范大学人文学院副教授(上海 200234)。