万缘堂木雕造像馆

2016-03-04胡兵想

胡兵想

万缘堂木雕造像馆

胡兵想

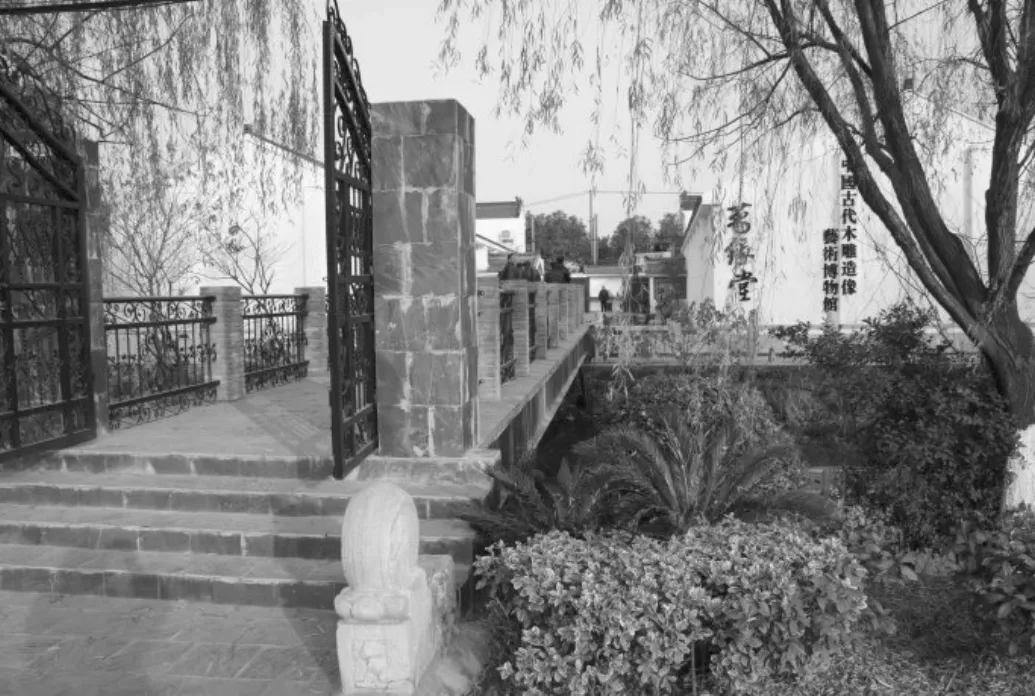

杏花春雨江南,小桥流水人家。在一个莺飞草长的季节,我们应邀去太湖新城菀坪社区木雕造像馆参观走访。万缘堂——木雕造像馆坐落在江南水乡小镇菀坪的西栅口,在菀坪镇的郊外,当我们一行走上淙淙流水的小桥,盎然的诗意扑面而来,一江烟水照晴岚,两岸人家接画檐。万缘堂——木雕造像馆就像一幅江南水墨画,简静素雅,白色的粉墙,黑色的线条勾勒着飞檐、门窗、屋瓦。紫燕、青柳是春波里的倒影。这些匠心独运、巧夺天工的手法,都是万缘堂木雕造像馆主人为了营造东方文化意境,给苏州湾太湖新城平添了几分人文之美。

走进佳木葱茏的万缘堂木雕造像馆,馆主吴小刚热情地把我们引进办公室。眼望着面前依然长发飘肩、双眸深邃的吴小刚,不禁让我想起改革开放伊始,菀坪地区和全国各地一样,经济体制发生着翻天覆地的变化。改革开放对中国经济建设产生了深远的影响,这个时代诞生了无数机会,很多私营企业如雨后春笋,在菀坪这片热土迎风破土。从学校毕业后,一度在银行工作的他,因为父母亲都是菀坪标缝公司的资深前辈,他毅然决然选择了下海创业,搭上了改革开放的经济快车,“吴刚锻压”企业在他的苦心经营下不到十年时间,很快就成了菀坪屈指可数的龙头企业。我与他相识正是他企业风生水起的时候,如今,让我不能释怀和惊讶的是,和当初我们在他办公室只看到两尊不起眼的木雕——一尊罗汉和一尊鎏金观音相比,真可谓不可同日而语。

2000年后的某一段时间,他的收藏事业遭遇前所未有的瓶颈期,一度让他徘徊迷惘。因为收藏的空间不允许,有时不得不把民间一些好作品拒之于门外,把一些心爱物拱手相让。对于一个精于鉴赏又有一定文化底蕴的收藏家来说,面对有一定收藏价值的心爱之物在民间流散,的确有一种难以言表的伤感和切肤之痛。痛定思痛,他决心做自己喜爱的事情,献身文化收藏事业。后在当地政府和朋友们的帮助下,逐步从企业的老厂区拿出2300多平方米建了万缘堂——木雕造像收藏馆。从此,民间收集的木雕作品终于有了一个归属之地。

一片冰心在玉壶。看到眼前景象,不禁让我想起小刚收藏时的初心,据我所知,他走上木雕收藏之路,有一个主要的原因,家里的长辈都信仰佛教,自小耳濡目染,受家庭的影响和熏陶。特别是家里有一个奶奶,是虔诚的佛教徒,爸妈又长期在陕西工作,在奶奶身边长大的他,是一个特别孝顺的孙子,奶奶对他十分宠爱,经常讲一些佛教中的故事和传说,在他幼小的心灵里埋下了对佛教人物喜爱的种子。后来,青少年时期又跟随父母生活在历史文化积淀深厚的古都西安,回乡看望奶奶总会带一两件木雕佛像讨奶奶喜欢,慢慢这种孝心变成一种行为,久而久之,木雕佛像走进了吴小刚的生活,让他渐渐与木雕造像结下了不解之缘。

“一切过往的艰难困苦,都会在开馆后烟消云散。站稳这个节点我还会继续前行。”每当我在博客上看到小刚这段感叹文字,总会蓦然想起中央电视台的一则公益广告:“行多久,方为执着?”和一个背景画面,一队骆驼正面对着千里戈壁踽踽前行……这可能就是我心灵深处对一个使者的高度认同感。

纵观万缘堂——木雕造像馆,无不让人感觉到主人对色彩与光影的要求、对佳木与泉水的布局,不显山、不露水,浑厚拙朴,暗合我们东方文化内敛与含蓄、优雅与沉静的审美价值观。

多少年来,吴小刚一直在着力推广木雕造像艺术和收藏木雕造像,2007年在吴江博物馆举办了个人古木雕造像展;2008年8月参加了苏州市博物馆举办的“苏州民间收藏精品展”;2010年,参加大唐西市博物馆举办的“首届全国民办博物馆藏品展”;同年5月,他遴选了180余件木雕造像精品修编了《万缘堂木雕藏品选》一书,由西泠印社出版发行;2011年,在绍兴博物馆举办了个人古代木雕造像展;2012年参加了吴江博物馆举办的“聚萃奉珍——吴江市中青年六藏家精品展”;2013年和2014年先后在德清博物馆和江南锡器博物馆举办个人收藏的古代木雕造像展等等。其间他陆续写了大量木雕造像工艺、收藏、鉴别等方面的文章。同时还为同道释疑解惑,有很多见解和举措得到了方家和同道中人的认可和赞许。

特别是2005年,小刚通过网名“家常豆腐777”走进了雅昌艺术网,走进了公众视野。在网络发达的今天,他一下子认识了海内外众多的收藏专家和文化学者。通过网上交流和面对面切磋,很快提高了历史文化和鉴赏方面的知识。通过勤奋与努力,不到十年时间造就了一个收藏家必备的素养,收藏事业走在全国收藏界的前列。现在他是雅昌论坛雕塑版版主。

一份耕耘,一份收获。让人欣慰的是,在2014年金秋十月,万缘堂——木雕造像馆迎来了区委书记梁一波一行,前来万缘堂进行文化产业的深度考察。梁一波书记对木雕造像馆给予了充分的肯定和赞许。临行时深情地对吴小刚说:这是我们太湖新城乃至吴江区精神文明建设的大事,希望你再接再厉,更上一层楼,成为我们吴江区文化建设领域的领头羊。

吴小刚希望依托万缘堂——木雕造像馆,建立一个佛雕文化艺术交流的平台,让更多喜欢木雕文化艺术的观众前来感受古典收藏精华和传统造像之美。祥和的表情妙相,优雅的造型姿态,唯美的艺术视角,吸引了很多观众驻足造像前,仔细端详凝望,从中得到生活感悟和生命启迪。有所感必有所得,静下心来,在柔和飘渺的光影下,面对面,近距离欣赏这些古典造像,维妙维肖,如临其境。古人说,相由心生。恐怕再也没有比造像艺术更能够准确地诠释出什么是“妙相庄严”了。这些木雕造像,历经岁月的洗礼,虽然有些凋零斑驳,却依旧衣带如水,神情自在,与人心意相通。久而久之,这是一场与心灵对话的展览,与前人的精神相谈,观照当下自我寻找内心深处的灵魂所在。

万缘堂——木雕造像馆是以宗教文化中的两条文脉为主线,由本土的道教文化和佛教文化组成。一尊尊古典木雕,栩栩如生,其中一尊宋代的青衣观音,在天青色的背景衬托下,显得十分素雅端庄,娴静不言,盈盈玉立。宋代木雕舍弃了艳丽的装饰,删繁就简,和谐平淡,渐渐向内而求,不再姹紫嫣红。像宋代的中年女子,慢慢舍弃绚丽的外表,摒弃生命中的浮华,让人生走向沉稳与收敛,观者内心在那一刻逐渐宁静。简约的宋雕,诠释了一种淡泊典雅,质朴无华之美。我正在感叹流连之余,吴小刚悄悄地来到我的身旁说,道教馆里新增了一位失群的八仙,你若喜欢可以去看一下,看一看他是八仙中的那一位。我怀着三分好奇七分崇敬,独自一人去先睹为快。我走过水榭回廊,在道教区域张天师佛像边发现一尊横吹笛子的木雕,我一眼便认出他就是云游四海的韩湘子,此时,其余七位兄妹都不知去向,失群的他并不显得十分落寞,双手执笛横吹,按捏笛孔的十根手指根根有姿有态,小脸倾斜,紫唇轻启,神情已入笛声远去。吹奏的可能就是他叔叔韩愈的曲牌“云横秦岭家何在,雪拥蓝关马不前”。他仿佛在用这首曲子倾诉离群之苦闷和被人间幽禁的伤感之情。

说起收藏,在过去的岁月里和已往的生活中,谁能说没有一点感受,小时候我们都会有收藏东西的癖好。一些本来微不足道的小物件,如玻璃球、小相片、小人书、卡片等。因为保存了许多年,重新翻看把玩,经过岁月和时光的洗礼,似乎就有了特别的意义,使人眷恋与珍惜,而我们生命中又有多大的抽屉去保存生活中每一件琐屑之物呢?考量吴小刚这20年的收藏历程,他的收藏并不是多多益善,而是本着挖掘与抢救的主旨,宏扬传统文化,从来不为藏品的经济价值所纠结,更多的是追求文化艺术的永恒。不为名,不求利,只为精神层面的艺术享受。为了让广大民众有一个文化欣赏的平台,让宗教文化走进人们的生活,在吴江博物馆十周年馆庆时,他把在拍卖会上花10多万元拍来的一尊明清时期金漆木雕罗汉像,捐赠给吴江博物馆,以示祝贺。后经文物部门鉴定为国家二级保护文物。2011年又给浙江绍兴著名的庙宇炉峰禅寺捐赠了一尊鎏金木雕观音,现放置在寺庙最大的道场接受来自全国各地信奉者的拜谒。如今“万缘堂”的藏品大都有一定的文化背景,有一些作品在文献上都有一定的记载。眼望着这些文物级的藏品,吴小刚陷入了深深的思索,情归何处?20年时光可以让无数人梦想破碎,大地河流改道。在生命中不知有多少李普曼式的梦想都已烟消云散,一切财富堆砌的辉煌都变成了明日黄花。假如你用心揣摩考量吴小刚的内心世界,不难发现他如没有粉碎虚空的决心,也必将花拳绣腿一番,最后落得个烟花秀罢了。但是,能做到薪火相传,从办公室的几尊木雕到如今佛教馆、道教馆外加综合馆近千件艺术珍品的万缘堂。个中滋味冷暖自知,局外人无法感受。思想家福泽谕吉在《文明论概略》一书中说:“精神文明就是社会‘风气’,这个‘风气’既不能出售也无法购买,更不是人力一下子制造出来。”光有高铁、飞机和摩天大楼这些光鲜亮丽的外表,并不等于就有了“文明的精神”;就像富豪不等于富裕,奢侈不等于品位一样。

我们要有精神生活,说白了,浅的是去看一场电影,听一首歌。深的去图书馆读一部文学作品,感受一下文学艺术带给我们的愉悦;去博物馆看一场展览,沐浴文明古国几千年灿烂文化给我们心灵带来的感动。藉此,我想用吴小刚的朋友,当代作家、学者、著名收藏家马未都在博客上的一段文字总结这次专访:“万缘堂———木雕造像馆无疑是太湖新城又一个文化福祉,是我国上下五千年华夏文明精神之路上的薪火相传,我们可期,可待!”