时间感知主体与语篇陌生化建构

2016-03-04河南大学王晓伟

河南大学 王晓伟

时间感知主体与语篇陌生化建构

河南大学 王晓伟

本文采用功能主义视角分析英语中“时间+SEE+补语”(TSC)构式在语篇陌生化建构中的作用。基于TSC构式的认知模型,语篇陌生化作为文体和语篇语义的特征,首先体现为TSC构式中人和时间对事件的双重感知路径,其次为感知对象C作为背景和新信息体现出的抽象性和意象性语义特征,也体现为感知动词SEE通过时态选择表现出的时间感知主体与感知对象之间的认识距离。TSC构式对于语篇主位发展模式的影响进一步印证了其在语篇事实性和陌生化建构中的作用。

时间;感知动词;图形—背景;认识距离;陌生化

1. 引言

本文采用功能主义视角探讨时间作为感知主体在语篇陌生化建构中的作用。时间和空间是人类的基本认知范畴。我们通常认为物体有一定的空间延展性,存在于不同的地点,而事件发生在一定的时间之内。(Dainton 2010: 1)语篇作为一个读本,是作者呈献给读者的一个信息集合。信息的陌生化会带来语篇的陌生化。陌生性和陌生化研究一直是文学(张杰、康澄 2003)、传播学(张杰 2016)和翻译研究(西风、 汉雨 2014)的重要议题。陌生化的研究经历了古希腊阶段、俄国形式主义等阶段,代表人物什克洛夫斯基曾提出,“艺术的存在是为了让人重新去感知生命的意味,让人能够感知事物,让石子具有‘石性’”。(Shklovsky 1992: 753)要让事物变得“陌生”起来,具有陌生性,让事物的样子捉摸不定,以此来“增加理解的难度,延长感知的时间”(Stacy 1977: 41)。因此,陌生化是一种文体特征,也是语篇的语义特征。系统功能语法认为,语篇作为语义单位必然要体现为相应的词汇语法表达形式。(Halliday 1994: xvii)

时间是存在于人类大脑中的一组概念范畴。语言作为范畴化和概念化的表征系统,会采用词汇或者语法手段将时间范畴具化。语言学研究表明,时间概念通常采用与移动事件或者三维空间范畴相关的语言表达式(Fillmore 1982; Jackendoff 1983; Talmy 1983, 2000; Lakoff & Johnson 1999),这些表达式的认知基础和加工手段是概念隐喻(Conceptual Metaphor)。

但是,语言系统中还存在这样的表达式:时间不再与三维空间或者移动事件相关,而是以人的视角来感知这个世界。语义上讲,时间是感知主体;句法上讲,时间充当主语。

(1)The fifth day saw them at the summit.*笔者认为,与例(2)更为接近的隐喻式应该是The fifth day saw their arrival at the summit。

在例(1)中,时间概念the fifth day作为感知主体,是经验者(Experiencer)。在语言表达层,时间前面既无介词修饰,也没有与移动类动词联合使用。系统功能语言学将其界定为语法隐喻(Grammatical Metaphor)(Halliday 1994: 322),即语言系统中意义体现(Realization)过程中的一类隐喻性变体。其一致式(Congruent Form)表达是例(2):

(2)They arrived at the summit on the fifth day.

一致式和隐喻式作为意义体现的两个途径,其真值意义是等同的。两者的差异是经验识解方式、主位结构(Thematic Structure)和信息结构(Information Structure)的不同。我们将诸如例(1)这样的表达式界定为“时间+SEE+补语”(TIME+SEE+COMPLEMENT,简称TSC)构式。本文要研究的就是TSC构式自身的语义特征,以及其主位和信息结构如何实现陌生化的语篇语义特征。

2. TSC构式的句法结构与感知动词SEE的语义限制

TSC构式的句法结构受制于感知动词SEE的语义特征,差异体现为补语C的结构复杂度。基于当代美国英语语料库(COCA)所搜集到的语料分析,时间作为感知主体,其感知对象补足语成分的形式特征包括如例(3)中的名词短语和非谓语动词构成的小句。

(3)And, likely as a result, that year saw him producing a large body of paintings in a flurry of activity*本文所选取的语料如未特殊注明均出自当代美国英语语料库(COCA)。.

(4)The year 1997 has seen more walls come tumbling down that had previously separated recyclers and composers.

因此,按照Radden & René(2007: 271)的句法结构分类标准,TSC构式的句法形式是:及物结构(SPO)和及物宾-补结构(SPOCo),其中宾语O以及宾-补结构OCo在本文中统称为补语C。仔细观察上述例句不难发现,其他一些常规表达比如SEE + that这样的表达并没有出现在TSC构式中。这是因为作为多义词的感知动词SEE在该构式中存在语义限制(Semantic Constraints)因素。TSC构式的特殊意义体现在感知动词SEE和补足语C的语义特征上。

TSC构式在以往研究中通常被界定为旁格类主语变化(Oblique Subject Alternation)(Levin 1993: 79),或者场景-主语构式(Setting-subject Construction)(Langacker 1991: 330-348),以及上文提及的语法隐喻。这些研究的共性是,承认语言系统中特定概念范畴承担相对固定的语义角色和语法范畴,同时也允许结构变体的存在。因此从转换的角度分析,时间名词从充当旁格转换到了主格,或者从场景到参与者。TSC构式是常规语义搭配和表达式的延展(Extension)形式。这样的分析思路忽略了TSC构式自身的语义特征和语篇价值。

在英语中,SEE作为感知动词属于听到类(Hear-Class)动词,该类动词属于感知者动词(Experiencer Verb),与视听类(Listen-Class)动词(也称为施事类动词〈Agentive Verb〉)以及听起类(Sound-Class)动词(也称感知物动词〈Percept Verb〉)共同构成英语的感知动词范畴。(Gisborne 2010: 6)根据COCA语料库的搜索结果,时间作为主语可以后跟听到类感知动词SEE以及听起类感知动词LOOK和FEEL作为谓语,具体示例如下:

(5)This year saw ABE adopting an entirely new high limit term life insurance program.

(6)Every year feels so much harder than the last.

(7)This year looks better than last, but even with that assurance, landscapers are concerned.

这说明,时间作为主语,既可以充当感知主体,即感知者,也可以充当感知客体,即感知物。本文所分析的TSC构式中时间是作为感知主体出现的,所搭配的是听到类感知动词SEE。感知动词SEE本身是一个多义词,根据Gisborne (2010: 147)的分析,SEE具有注视(Seeing)、意象形成(Image-forming)和理解(Understand)3个核心意义。这些意义相互之间构成一个网络,彼此之间存在一定的承继(Inheritance)关系。

首先,SEE 的“注视”意义强调感知者触及感知物的方向性。如:

(8)Jane saw into the room.

(Gisborne 2010: 156)

在例(8)中,感知者Jane的目光作为感知路径的源头,沿着一条虚拟移动路径触及到房间内。在语言系统中,该语义要求into来表达路径的方向。

SEE的第二个意思“意象的形成”需要依赖于“注视”这个动作。按照Jackendoff (1983: 150-151) 的观点,SEE的基础语义成分包括“注视”(Gazing)和“意象形成”两个部分。也就是说,此处SEE的意思是“看见”,而非“看”,强调的是动作的路径和结果而非动作的起点。因此,SEE的第二个意思强调的是感知者所形成的意象。如:

(9) a. Bill is seeing a vision of dancing devils.

b. Bill sees visions of dancing devils.

(Gisborne 2010: 136)

在例(9)中,感知者所看到的是一个意象,即群魔乱舞,这样的意象是注视的结果。句子所表达的不再仅仅是感知者的感知路径和方向以及所触及的具体对象,更加强调的是感知所形成的一个画面,一种储存于大脑中的记忆信息。

SEE的第三个意思“理解”与物理感知不再有具体的联系,而是一种心理活动。如:

(10) Peter suddenly saw that his whole life was a mess.

(11) Jane saw in the paper that the government was on the ropes.

(Gisborne 2010: 140)

例(10)和例(11)所表达的是SEE的命题意义,补足语成分不再是具体的实体或者清晰的画面,而是一个抽象命题。

上述分析表明,SEE的3个意思反映了人类认知加工的基本规律:注视感知物→意象形成→抽象命题*该结论是基于儿童认知发展规律以及儿童语言习得规律得出的,参见Gibson(1969)、Tomasello (1992)、弗拉维尔等 (2002)的有关论述。。从例(11)也可以看出,SEE的理解义是建立在注视和意象图式之上的:Jane首先需要注视报纸,然后形成意象,并对意象进行进一步的认知加工并最终形成一个命题。TSC构式中时间作为感知主体,选用SEE作为谓语需要限制在SEE固有的意义范围内。理论上讲,“时间+SEE+补语”构式中时间作为感知主体应该可以注视感知物、形成意象和理解抽象命题。然而,下面两个例句在语义上是不可以接受的:

(12)*The year saw into the room.

(13)*The year suddenly saw that his whole life was a mess.

这说明,时间作为感知主体所能选取的意义仅限于意象形成*此处得出这样的结论主要是基于语言表达式的可接受度。从修辞角度讲,时间在TSC构式中是一种拟人表达,也就是把时间比拟为人。所谓拟人,“即用人类动机、特征和活动理解各种非人类实体经验,拟人并不是一个单一的统一普遍过程……而每一个隐喻在有关人的特征挑选方面都有差异”(Lakoff & Johnson 1980: 33)。因此,时间作为感知主体也只能是挑选人的“意象形成”能力这样的特征,无法达成“注视”和“理解”这些人的特征。。也就是说,TSC构式中时间作为感知主体只能和SEE的“意象形成”语义搭配使用。因此,TSC构式的意义并非仅仅在于时间的拟人化,还存在更大的语篇价值,即通过信息的抽象性达成语篇的陌生化效果。

3. TSC构式的认知模型与信息的抽象性

3.1 TSC构式的认知模型分析

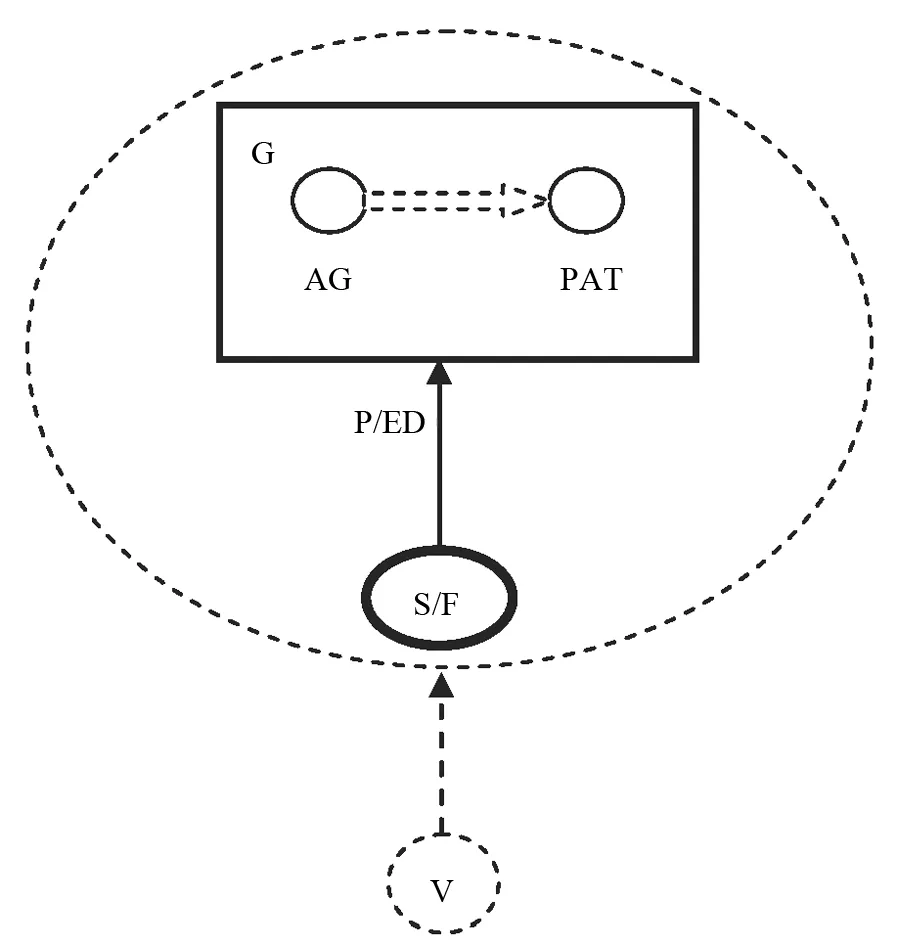

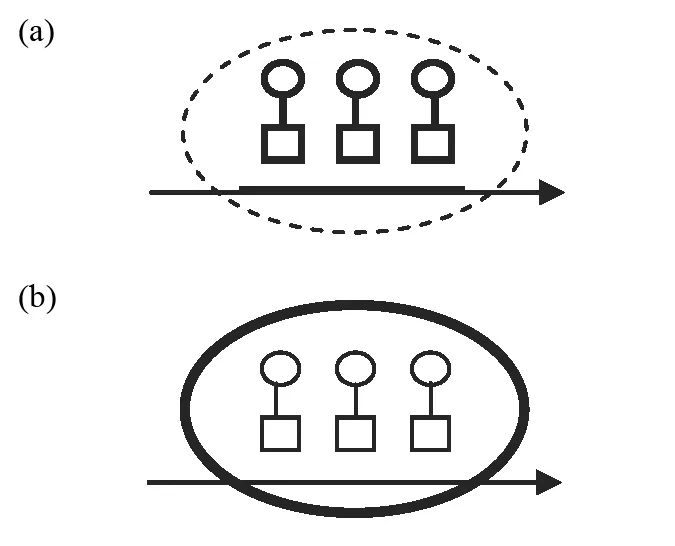

在认知语法中,Langacker(1991: 285)将物质之间能量传输的弹子模型(Billiard-ball Model)和人类感知经验的舞台模型(Stage Model)整合为基本事件模型(Canonical Event Model)。在该模型中,观察者(Viewer)在基本动作链之外观察事件。TSC构式从识解方式来讲也符合这样的基本模型,其中时间T为观察者和感知主体,感知对象C为发生于舞台之上的事件,如图1所示:

图1 TSC构式的认知模型

在该认知模型中,时间作为感知者(Sensor,即S)与图形(Figure,即F)一起感知作为背景(Ground,即G)的事件*图形和背景关系是认知语义学的重要概念,两者都有独特的本质和联想特征,详见Talmy (2000: 315-316)。。两者之间的感知路径(Path,即P)和认识距离(Epistemic Distance,即ED)是通过感知动词SEE的时态的选择来调整的。感知对象作为背景也被理解为事件,其内部施事(AG)和受事(PAT)之间的语义关系依旧存在。TSC构式作为一个语义整体仍然是观察者认知加工的结果,只不过这一切都是隐性的。该认知模型可以较好地解释TSC构式的整体认知方式。TSC构式例示的差异主要体现在感知动词时态的选择和感知对象补语C的语义内容上。

从体验角度来讲,陌生的感知信息是感知者和感知对象距离感的产生所致。感知主体与感知对象之间的认识距离若扩大,识解过程中感知对象就会越来越模糊,事件的内部过程有时会被忽略,所呈现出的就只能是轮廓性的内容。图1的认知模型表明,感知对象C的认知加工是双重感知的过程,即C首先被时间感知,之后作为TSC构式中的语义成分又被人(即外部的V)所感知。从信息结构讲,TSC构式中的感知对象C是作为新信息出现的。TSC构式的基本认知模型决定了新信息C的模糊化和抽象化特征,进而促成所在语篇的陌生化效果。除此之外,感知动词SEE的时态决定了感知主体和感知对象的认识距离,而感知对象C的语义抽象性也体现为自身的名物化特征。

3.2 TSC构式中感知动词SEE的时态分析

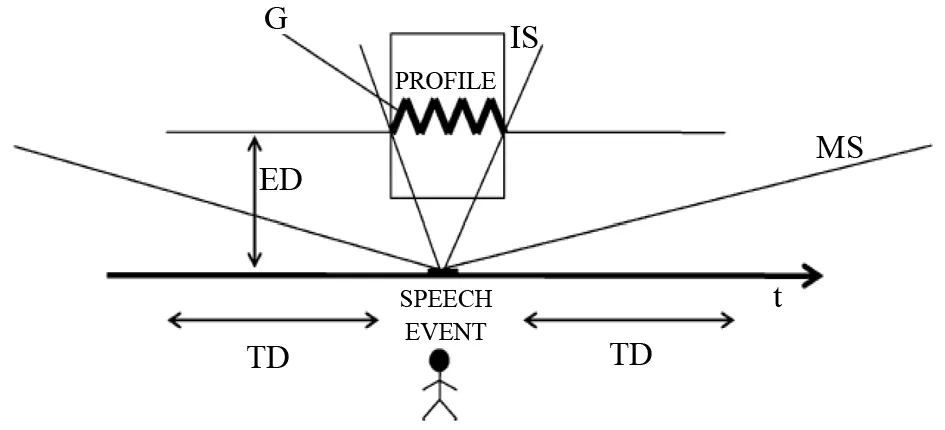

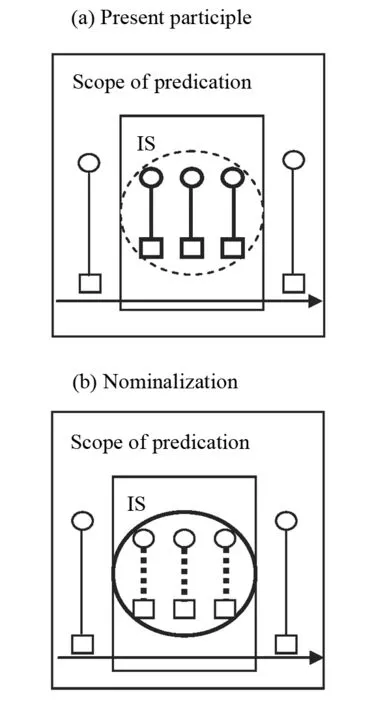

图2 认识可视安排

图2表明,人们距离观察事物的远近即认识距离与事件的侧显内容和详略度有对应关系:认识距离越近,事件侧显越是指向事件内部,所关注和聚焦到的细节越多,精细度(Granularity)越高。现在进行时、一般现在时和一般过去时的表征图式中,观察者与认识距离越来越远,事件的内容也越来越模糊和抽象。所侧显的内容也从事件内部语义到事件轮廓再到事件成为直接辖域的一部分。因此,就最大辖域MS (Maximal Scope) 和直接辖域IS (Immediate Scope)的关系来讲,一般现在时中两者重合,都为事件本身;现在进行时中MS是事件,IS是事件内部语义成分;一般过去时MS和IS都在事件之外。

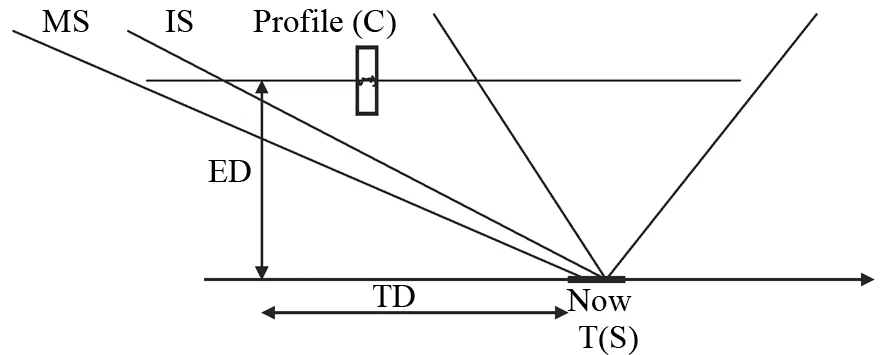

具体到TSC构式,时间作为感知者与补语成分的语义关系也受到感知动词SEE时态的制约。TSC的构式义之一是凸显感知主体T与感知对象C的认识距离,通过使用不同的时态将感知对象植入当前语境之中。语料检索结果显示,TSC构式更多采用一般过去时*根据COCA的检索结果,以the year为检索词条,前置搭配设置为0,后置搭配为4,谓词选择SEE的不同形式。在检索结果中存在如下的递减坡度:一般过去时(72)> 现在完成时(70)> 一般将来时(22)>一般现在时(7)>现在进行时(3)。。这说明该构式的主要目的之一是将感知事件置于更远的距离观察,从而实现事件的模糊化和陌生化。以一般过去时为例,TSC构式的认识可视安排图式如图3所示:

图3 一般过去时TSC构式的认识可视安排

如图3所示,一般过去时的TSC构式中感知对象C作为一个整体被侧显,感知主体T与感知对象C之间的认识距离ED在所有时态中是最大的。TSC构式中感知动词SEE也会有其他时态形式。

(14)Every passing year sees China further solidifying its position as the world’s production base.

(15) This year is seeing the regular appearance of the Tour-sanctioned autograph tent.

根据时态的认识可视安排图式,TSC构式中补足语成分在不同时态中被侧显的内容会有很大差异。例(14)采用一般现在时侧显事件的轮廓,即每年都有巩固地位这个事情,但并不详细陈述具体实施步骤。例(15)采用现在进行时侧显事件内部语义成分,“出现”这个事件被详尽地表征。在TSC构式中,无论选择何种时态,时间感知主体所感知到的都是一种意象。不同时态之间的主要差异在于侧显内容的语义详略度不同。这种差异正是感知主体和感知对象之间认识距离的变化引起的。

3.3 TSC构式中感知对象C的名物化机制

TSC构式的认知模型显示,感知对象C是置于舞台之上的事件。感知对象作为补语包括名词短语,也有相当一部分的句法形式是OCo形式,其中O部分又是非谓语动词,其基本识解方式符合弹子球模型。由于C的动词是非谓语动词,因此其整体语义不适宜在小句层面分析,更适合在词类范畴中进行解析。

按照系统功能语法的观点,TSC结构是一种语法隐喻,而语法隐喻的显著操作机制是级转移和名物化。(Halliday 1998)级转移(Rankshift)通常是一种语言层级的下移过程,即意义的表达由小句复合体(Clause-complex)到小句再到词的过程。名物化指语言中非名词性表达结构通过特定形态或者句法手段具备名词性特征的过程。认知语法认为,名词是作为自主(Autonomous)成分存在的,自主成分可以独立地被识解和图式化,语义的完整性无需依赖语言系统中其他概念来阐释。依存(Dependent)成分则是提供一组阐释位,其语义的体现需要其他成分来填充和说明。

时间作为感知主体,通过感知动词SEE将感知对象C名物化,具体体现为名词短语和非谓语动词加逻辑宾语两种形式。Langacker(1991: 22-50)认为名物化就是侧显方式的变换(Alternate Profiling)。具体到本文的三类补语结构:N、N+V-ing+N、N+(to)-V+N,它们的具体侧显方式存在一些差异。

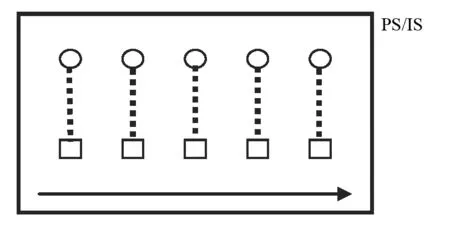

动词作为依存结构,标示的是一种关系。动词占据一定空间,但凸显的是过程,所占据的空间是处于休眠状态的,用虚线表示。在动词转换为名词的过程中,动词所凸显的事物之间的过程关系被弱化。相应地,所占据的空间被凸显,从而实现名物化。整个过程如图4所示:

图4 动词名物化的侧显图式(Langacker 1991: 24)

这个图式可以解释本文TSC结构中动词到名词的直接转换过程,如例(16)。

(16) The year 1987 saw two major changes in Taiwan: the end of martial law and the liberalization of foreign currency exchange.

(17) The martial law ended and the foreign currency exchange was liberated in the year 1987.

在例(16)中,名词表达式end和liberalization都是经过名物化转换而来的。作为语法隐喻表达式,其一致式是例(17)。同时,在例(16)中,尽管作为参与者的martial law和the foreign currency exchange还出现在构式中,但二者都是作为同位语存在的。经过名物化,TSC构式传达的信息焦点是end和liberation这样的事实,而不是一种关系,也不强调是谁来阐释和达成这样的关系的。

上述是TSC构式中C为名词短语的名物化分析。另外一类即C是OCo的名物化过程会有所不同,O的形式包括“V-ing”和“(to)-V”两种形式。

基于Langacker(1991: 26)的分析,我们用下页图5表征V-ing的名物化过程。V-ing首先作为现在分词理解,动词过程本身的部分进程凸显在直接辖域中,在这个过程中动词的边界没有被凸显。

图5 TSC构式中补语C(V-ing+O形式)的名物化过程

TSC构式中,我们对名物化的分析与Langacker所持有的观点有一些差异。TSC构式中C部分的名物化过程是基于现在分词图5(a)的分析而来的,但名物化过程并非是将直接辖域内的动作过程有界化。由于C中现在分词的逻辑主语和宾语依旧是显性存在的,因此名物化后感知对象C依旧还存有射体-界标(Trajector-landmark)关系*射体和界标大体上分别相当于图形和背景(参见Langacker 1987: 217-220, 231-232)。,只是这种关系不再得到凸显,此处用粗的虚线表示。也就是说,TSC构式中V-ing的形式不同于例(18):

(18)The complaining in those gripe sessions is always bitter.

(Langacker 1991: 27)

在例(18)中,主语complaining是名物化的结果。在该句中,我们已经无法辨识出动词complain的射体和界标是什么。但在TSC构式中,V-ing的射体和界标是存在的,比如上文例(14)中射体和界标分别是China和its position。所以说,感知对象 C仍然被视为名物化形式,作为背景表示一个语义整体。由于义素-ing的使用,整个补语部分具有“图式性……高度的抽象属性,……取消了顺序扫描,……是一个非时间关系”(Langacker 1991: 209)。因此,时间作为感知主体所感知到的是一个图式性事实,不再是动作本身。

TSC构式中补语N+(to)-V+N的名物化过程亦有不同。首先,以往研究将 (to)-V与V-ing的区别归结为动作是否完成或者是否有界:现在分词表示动作没有完成和无界,而不定式表示动作已经结束并有界。也有学者从认知角度分析认为,V-ing属于认知类感知(Cognitive Perception),会突出感知主体的情感意识和态度,而(to)-V属于纯粹感知(Pure Perception),只是一连串行动,是对事件的客观报道。(Haruhiko 2004)因此,在TSC构式中,(to)-V补语动作的全部过程从起点到终点都是感知对象。基于图5有关的分析思路,TSC结构中补语包含(to)-V的名物化进程可以表示如图6:

图6 TSC构式中补语C((to)-V+O形式)的名物化过程

在图6中,不同于V-ing的名物化过程中选取部分作为直接辖域并被凸显识解为名词,(to)-V谓词辖域和直接辖域重叠,整个动词的过程进度都是名物化的对象。因此,在TSC构式中,时间感知者所感知的是整个过程事件,而非事件过程中的部分状态。同V-ing形式一样,在该名物化过程中,射体和界标的关系依旧存在于构式中。

通过上述分析可以发现,TSC构式将时间作为感知主体,并将感知对象——一个完整的事件名物化为背景,通过时态的选择来调节感知主体和感知对象的认识距离,进一步模糊和抽象化感知对象。正是依赖于TSC构式的语义结构和特征,该构式才可以在语篇层面实现陌生化的语义特征。

4. TSC构式的语篇陌生化建构

TSC构式是一种隐喻性表达,而隐喻也具有自身的语篇功能。(任绍曾 2006;魏在江 2006;苗兴伟、廖美珍 2007)从信息结构角度讲,TSC构式的感知主体T是已知信息,而感知对象C是新信息;从主位结构角度讲,T是主位(Theme),C是述位(Rheme);从认知视角分析,T是图形,而C是背景,因为在语言系统中,简单及物句通常是主语描述的实体作为图形,而宾语描述的实体作为背景(Radden & René 2007: 29)。由此可知,在TSC构式中,时间T是主位、已知信息和图形,作为语篇发展的起点通过一定的衔接链来实现语篇的连贯性。在这个过程中,感知对象C作为述位、新信息和背景,积极建构语篇内容。TSC构式中图形C的语义特性也是语篇的新信息特性。因此,含有TSC构式的语篇语义也会具备相应的模糊性、抽象性和陌生性。这些语义特性又会进一步塑造语篇的权威性和事实性特征,并赋予语篇产出者应有的话语权。我们以例(19)的语篇来分析TSC构式的语篇陌生化建构功能。

(19)In retrospect, it makes sense that in 1907 Sloan would set himself to working on a cycle of pictures that self-consciously reflected on the contemporary status of the medium of painting. He was certainly aware that the coming group exhibition at the Macbeth Galleries, early the following year, promised to put his work on a larger public stage—which is indeed what wound up happening. And, likely as a result, that year saw him producing a large body of paintings in a flurry of activity. As we have seen, this led him to repeatedly invoke the act of painting in his pictures, through figures who embodied the gestures and physical orientation of the painter, as well as through objects (hand-lettered signs, whitewashed trees, framed movie screens) that referenced the medium in one way or another. Through these canvases, he imagined (and imaged) painting not as elite and cloistered, but rather as a profoundly public activity...

(Lobel 2011)

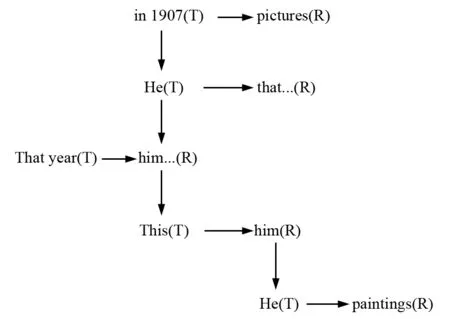

例(19)是来自艺术类学术期刊TheArtBulletin有关画家Sloan的一篇报道。整个报道以Sloan的绘画活动为主线,陈述他在1907年所从事的绘画活动以及有关绘画艺术的观点。整个语篇中时间段包括1907和that year,其中that year是作为感知主体出现的。我们从概念层面分析主述位成分,只关注小句的经验主位(experiential theme)。该语篇的主述位的衔接模式如图7所示:

图7 TSC构式在语篇建构中的作用

图7表明,例(19)中的时间感知主体that year作为小句的主位成分,从语篇的整体主位推进模式看是与前文in 1907呼应的。TSC构式中补足语成分C是一个完整的事件表征与语义整体。名物化机制通过将过程动词非限定化以达到将事件浓缩为一个被感知对象的目的。被感知成分因此可以作为一个整体被指称,成为语篇衔接链的一部分。 在例(19)中,TSC构式之后的小句主位是this。作为回指语(Anaphoric Expression),此处this的回指对象应该是TSC构式中的新信息him producing a large body of paintings in a flurry of activity这样一个事实,而非单独的实体。这更说明了TSC构式中感知对象C的语义抽象性和完整性。若将例(19)中的TSC构式改写为时间作为环境成分的基本表达句式,我们来观察两者之间可能存在的差异。由于篇幅问题也是实际分析的需要,此处不再给出全部的改写语篇,而只是摘录其中需要分析的内容。

(20)In retrospect, it makes sense that in 1907 Sloan…He…And, likely as a result, he produced a large body of paintings in a flurry of activity in that year. As we have seen, this led him…Through these canvases, he…

例(20)与(19)有3个主要差异。首先,例(20)的经验主位的衔接链仅围绕一个人展开。然而从语篇整体的时间过渡讲,时间标记是可以出现在句首和句中的。(Axelrod & Cooper 2008: 32)其次,时间作为主位的标记性以及衔接性不再凸显。在例(19)和(20)两个语篇中,第一个小句都存在一个有标记主位in 1907*从实际分析需要出发,我们不再分析更上一级层次中it makes sense的主述位成分。。作为语篇的起点同时又是小句主位的时间成分,应该在后续语篇中有衔接成分,这也是例(19)中采用TSC构式的重要原因之一。但是,例(20)后续小句中时间不再是感知主体,也就不能充当主位。最后,有关回指语this的解释也有不同。假若改为例(20)中的小句表达式,回指语this则可能存在两种解释:如上文所述的扩展指称;或者是指称a large body of paintings in a flurry of activity。

例(19)这样的语篇使用TSC构式的重要原因之一是,语篇中第一个小句用时间状语做有标记主位。时间状语作为小句主位诱发(inducing)时间感知主体进而构成衔接链。例(21)进一步印证了这样的语篇组构模式。

(21)…the practical application of this policy was hardly possible before 1938 since, once evicted, there were few places available in the tight housing market for the displaced person to go. However, in 1938, the courts were extremely broad in their interpretation of tenant law, and those Jews who had the means chose to emigrate, thus allowing for some flexibility in evictions and the availability of replacement housing. Still, though the first eviction law was enacted on July 25, 1938, allowing landlords to end office lease arrangements with Jewish doctors, the year saw no major decree legislating the overall rights of Jews as tenants and property owners. During this period, when it served their pursuit of substitute housing, Speer and his staff took not only a supportive but also a leading role in formulating and enacting laws that deprived Jews of residential rights.

(Jaskot 1996)

在例(21)中,表示年份的时间状语1938十分重要。在语篇一开始时间状语的句法位置十分正常,作为小句述位成分存在。但是,在第二小句中,in 1938就直接作为小句主位出现在参与者之前,紧接着就出现了TSC构式,构式中the year就指“1938年”。在语篇发展过程中,时间语义经过了“时间状语→时间状语(有标记主位)→时间感知主体(主位)”这样的变化。语篇通过时间语义和句法功能的不断转换,达到语篇的衔接和连贯。此外,TSC在该语篇中除了实现时间成分的衔接功能,也可以达到表达式结构上的平衡。TSC构式所在的小句复合体中,though所引导的让步状语从句内部出现了allowing这样的非限定动词成分,作者为了保持语篇的平衡也需采用legislating这样的非限定动词成分。时间充当感知主体在不改变当前语篇时体特征的情况下,恰恰能够满足这样的表达需要。

从文体特征看,TSC构式出现的上述两例都是学术语篇。学术论文的科学性、逻辑性、正确性与严密性要求在词汇语法层面有可供选择的、清晰的、固定的表现形式。(曾蕾、梁红艳 2012: 31)任何学术语篇的产出者都试图通过特定的词汇语法形式,遵从固有的学术语篇组构方式来确认自己在该学术领域的话语权。TSC构式自身的认知加工机制实现了语篇产出者建构权势和声望的目的。Halliday (1994: 353)在分析名物化时同样指出:“这种名物化隐喻逐渐渗透到成人的其他话语类型中,但在很大程度上失去了最初的理据,只是倾向于成为一种话语声望和权力的标记。”TSC构式中所出现的名物化现象使得学术语篇内的语义内容高度抽象化和陌生化。语篇中构式之间的衔接和连贯不是依赖大量的关系词,而是通过构式之间的词汇语义关系建构意义网络。时间不再是背景成分,而是构式的感知主体,并充当实际的事件参与者和经验现象的感知者。语篇产出者即作者淡出,从而提升了整个学术语篇的科学性与结论的可信度。

5. 结语

本文基于英语中TSC构式的认知模型和语义加工机制分析了时间感知主体在语篇陌生化建构中的作用。TSC构式中的新信息C作为感知对象被处理为背景,构式自身通过感知动词SEE的时态选择调节感知主体与对象之间的认识距离。构式的核心信息补语C通过名物化运作机制达到了其自身语义的完整性、抽象性和陌生性。该构式在学术语篇中通过特定的主述位推进模式和信息处理方式可以实现此类语篇的权威性、事实性和陌生化文体特征。

Axelrod, B. R. & R. C. Cooper. 2008.TheSt.Martin’sGuidetoWriting[M]. Boston: Bedford/St Martin’s.

Dainton, B. 2010.TimeandSpace[M]. Durham: Acumen.

Fillmore, C. 1982. Towards a descriptive framework for spatial deixis [C] // R. Jarvella & W. Klein (eds.).Speech,PlaceandAction. London: John Wiley. 31-59.

Gibson, E. J. 1969.PrinciplesofPerceptualLearningandDevelopment[M]. New York: Appleton-Century-Crofts.

Gisborne, N. 2010.TheEventStructureofPerceptionVerbs[M]. Oxford: Oxford University Press.

Halliday, M. A. K. 1994.AnIntroductiontoFunctionalGrammar[M]. London: Arnold.

Halliday, M. A. K. 1998. Things and relations: Regrammaticizing experience as technical knowledge [C] // J. W. Jonathan (ed.).TheLanguageofScience. Beijing: Peking University Press. 49-101.

Haruhiko, O. 2004. On the semantic difference between the do-form and the doing-form in perception verb complements: From the viewpoint of “perception” and “cognition” [J].JournalofPragmatics(36): 407-439.

Jackendoff, R. 1983.SemanticsandCognition[M]. Cambridge: MIT Press.

Jaskot, P. B. 1996. Anti-semitic policy in Albert Speer’s plans for the rebuilding of Berlin [J].TheArtBulletin78 (4): 6-22.

Lakoff, G. & M. Johnson. 1980.MetaphorsWeLiveBy[M]. Chicago: University of Chicago Press.

Lakoff, G. & M. Johnson. 1999.PhilosophyintheFlesh:TheEmbodiedMindandItsChallengetoWesternThought[M]. New York: Basic Books.

Langacker, R. W. 1987.FoundationsofCognitiveGrammarVol.I:TheoreticalPrerequisites[M]. Stanford: Stanford University Press.

Langacker, R. W. 1991.FoundationsofCognitiveGrammarVol.II:DescriptiveApplication[M]. Stanford: Stanford University Press.

Levin, B. 1993.EnglishVerbClassesandAlternations[M]. Chicago: University of Chicago Press.

Lobel, M. 2011. John Sloan: Figuring the painter in the crowd [J].TheArtBulletin93 (3): 345-368.

Radden, G. & D. René. 2007.CognitiveEnglishGrammar[M]. Amsterdam & Philadelphia: Benjamins Publishing Company.

Shklovsky, V. 1992. Art as technique [C] // H. Adams. (ed.).CriticalTheorysincePlato(Revised Ed.). Fort Worth: Harcourt Brace Jovanovich College Publishers. 741-769.

Stacy, R. H. 1977.DefamiliarizationinLanguageandLiterature[M]. New York: Syracuse University Press.

Talmy, L. 1983. How language structures space [C] // H. Pick & L. Acredolo (eds.).SpatialOrientation:Theory,ResearchandApplication. New York: Plenum. 225-282.

Talmy, L. 2000.TowardaCognitiveSemantics(Vol.I):ConceptStructuringSystems[M]. Cambridge: MIT Press.Tomasello, M. 1992.FirstVerbs:ACaseStudyofEarlyGrammaticalDevelopment[M]. Cambridge: Cambridge University Press.

弗拉维尔等. 2002. 认知发展(第四版)[M]. 邓赐平, 刘明译. 上海: 华东师范大学出版社.

苗兴伟, 廖美珍. 2007. 隐喻的语篇功能研究 [J]. 外语学刊 (6): 51-56.

任绍曾. 2006. 概念隐喻和语篇连贯 [J]. 外语教学与研究 (2): 91-100.

魏在江. 2006. 隐喻的语篇功能——兼论语篇分析与认知语言学的界面研究 [J]. 外语教学 (5): 10-15.

西 风, 汉 雨. 2014. 哲学文本的陌生化翻译——以《问题式、症候阅读与意识形态》译本为个案 [J]. 中国翻译 (6): 82-85.

曾 蕾, 梁红艳. 2012. 学术语篇体裁结构与时态组合模式的元功能研究 [J]. 外语教学 (1): 30-33.

张 杰. 2016. 通过陌生性去沟通: 陌生人与移动网时代的网络身份认同——基于“个体化社会”的视角 [J]. 国际新闻界 (1): 102-119.

张 杰, 康 澄. 2003. 叙事文本的“间离”: 陌生化与生活化之间——析洛特曼对《叶甫盖尼·奥涅金》的研究 [J]. 外国文学研究 (6): 58-62.

(责任编辑 马应聪)

通讯地址: 475001 河南省开封市 河南大学外语学院

国家社会科学基金项目“基于语料库的非人称构式认知研究”(16BYY180)。

H043

A

2095-5723(2016)03-0008-09

2016-05-19