近代师范生入学资格的历史考察

2016-03-03王燕红

王燕红

(1.湖州师范学院 教师教育学院,浙江 湖州 313000;2.南京师范大学 教育科学学院,江苏 南京 210097)

近代师范生入学资格的历史考察

王燕红1,2

(1.湖州师范学院 教师教育学院,浙江 湖州 313000;2.南京师范大学 教育科学学院,江苏 南京 210097)

教育制度是国家意志的体现,从学制中梳理师范招生政策的历史发展,可以看出社会变革对于教师标准乃至教育的影响。文章从1902-1937年中有关学制及各校招生简章中梳理各个不同历史时期师范生入学资格的概况及演变,以期对我国早期师范教育有更为深入的理解。

师范生;入学资格;招生要求

近年来,随着我国经济的高速发展以及高等教育规模的不断壮大,高校招生改革引起了社会的普遍关注。“一考定终身”“千军万马过独木桥”的时代也在悄悄发生改变,英语科目的社会化考试方法的引入、自主招生政策的实施等都是积极的探索。教师素来是一个特殊而又十分重要的职业,因为教育的不可逆性,也使教师的招生、培养显得尤为重要。怎样的人适合做教师,从学制中对于师范生又有何要求?研究1902-1937年间不同学制对于师范生的入学要求,有助于我们全面理解中国早期师范教育。

一、模仿中起步:学制初定时之招生要求

师范教育作为一种培养师资的专业教育是近代文明的产物,1862年京师同文馆的创办被视为中国近代教育的萌芽,而1897年上海南洋公学师范院的创办被视为中国近代师范教育的先声。中国师范教育的创建以1904年的“奏定学堂章程”的颁布为标志。这一章程的颁布经历了两年的时间,张百熙等于1902年模范日本教育制度拟定了《学堂章程》,分大学堂、中学堂、小学堂和蒙养学堂五类,并对办学要求作了规定,奏上后定名为《钦定学堂章程》,当年7月予以颁布然并未实行。到次年闰三月,光绪帝谕令张之洞会同张百熙等厘定学堂章程,1904年1月13日正式颁布,就是《奏定学堂章程》,亦称“癸卯学制”。在《钦定学堂章程》中的《全学纲领》中就已明确规定:“学堂开设之初,欲求教员,最重师范。”*选自《钦定京师大学堂章程》,摘自陈元晖编.中国近代教育史资料汇编(实业教育 师范教育),上海:上海教育出版社,2007(4):583.后在《张百熙、荣庆、张之洞:重订学堂章程折》中提到“办理学堂,首重师范,原定《师范馆章程》,系仅就京城情形试办。尚属简略。兹另拟《初级师范学堂章程》一册,《优级师范学堂章程》一册……”*《张百熙、荣庆、张之洞:重订学堂章程折》,摘自觑鑫圭、唐良炎编.中国近代教育史料汇编(学制演变),上海:上海教育出版社,1991(3):289.其中这两个学制中关于师范教育方面章程共3件:《初级师范学堂章程》《优级师范学堂章程》《实业教员讲习所章程》。这两个学制的章程中对于师范生入学资格皆有所规定。

在《奏定初级师范学堂章程》中考试入学规定为:“外国选录师范学生,大致为高等小学四年毕业者;此时初创,各学未齐,暂时应就现有之贡、廪、增、附生及文理优长之监生内考取。……选初级师范学生入学之定格,须取品行端谨、文理优通、身体健全者。考取初级师范学生,专以中国文理优通为主。”*摘自觑鑫圭、唐良炎编.中国近代教育史料汇编(学制演变),上海:上海教育出版社,1991(3):411.由此可以看出当时政府虽学习西方,但结合现实,对于学生的文理基础十分看重,并认为“文理为百事之根,他项学问,自可于入堂后按课学之……若文理未通,……该生入堂后,必无暇自行研求深造,则永远不能读中国之书,又焉能教人乎?”*摘自觑鑫圭、唐良炎编.中国近代教育史料汇编(学制演变),上海:上海教育出版社,1991(3):411-412.

优级师范学堂是为培养中学教师,比初级师范学堂高一级,因此在招生方面,也有不同的规定。《钦定优级师范学堂章程》中对于考录入学要求是:“选录入学公共科之学生,以在初级师范学堂及官立中学堂受有毕业凭照者为合格;其私立中学堂之毕业学生,必其所学学堂之学科程度,经本省学务处验明与官立中学堂相等者,始准考录入学。……公共科学生须由本地府、州、县官荐举,复经本学堂考验后,始行选取入学;其荐举之地方官,须出具荐举凭单、学生履历凭单、身体检查凭单、学业成绩凭单及人品考定凭单,以备考核。……公共科入学考验之科目凡六科:一、中国文学,二、英语,三、算学,四、地理,五、历史,六、格致。但所招学生,未尝由初级师范及中学毕业,其学力多未合格,断难按此六科考验;应酌照学业成绩凭单所陈素习何学,即就所长命题考试,考毕后仍面试问答,以觇其学识气概。”*摘自觑鑫圭、唐良炎编.中国近代教育史料汇编(学制演变),上海:上海教育出版社,1991(3):425.

《钦定京师大学堂章程》关于入学的规定:“……凡应考者须身家清白,体质强实,并无疾病嗜好者。京师于出示定期招考后,严定格式,取具各本旗佐领图片,同乡京官印结,报名投考;外省按照颁发格式办理。”*《钦定京师大学堂章程》光绪二十八年七月十二日,摘自朱有瓛主编.中国近代学制史料.上海:华东师范大学出版社,1987(6):764.

同时,《速成师范馆考选入学章程》中对于考选生徒法包括:修身伦理大义一篇;教育学大义一篇;中外史学十二问;中外地理学十二问;算学、比例、开方、代数六问;物理及化学六问;浅近英论一篇;日本文论一篇。如通他国文字者,随时报明。以上八门考课,分二日或三日试之。其各项问题,由教习按照学级逐条发文,生徒随时笔答数语,但取简明,不须成篇。试毕,比较优劣,以得全分者为满格,得十分之六以上者为及格。如有一二门其分数为无者,为不及格,不及格者不录;惟代数未成习过,及英、日文不能成篇者,姑从宽录取,入班后补习。……师范生为中、小学堂表率之资,尤须取品学端正者选充,应由出结人员预为考察。*选自《钦定学堂章程·钦定考选入学章程》,摘自陈元晖编.中国近代教育史资料汇编(实业教育 师范教育),上海:上海教育出版社,2007(4):588.

由此可见,在学制初定之时,对于师范生的选择有几个特点:首重品德,在各级学制中关于师范生的德行都有所规定,普遍认为“师范生为中、小学堂表率之资”,因此学制章程中都规定了必须要有“出结、举荐”,以确保师范生品行之端正。其次是学生的学历、学识根据师范学校的级别高低依次增减,层级分明。再次是注重衔接,由于兴学之初,师资及生源都较为紧缺,因此招生时可以考虑“贡、廪、增、附生及文理优长之监生”。此外是具有明显的封建色彩,比如“初级师范教育总要”第三条强调,“尊君亲亲,人伦之首,立国之纲;必须常以忠孝大义训勉各生,使其趋向端正,心性纯良”*《奏定学堂章程·初级师范学堂章程》。

二、现实中变通:各地师范的招生办法

尽管清末政府大力倡办师范学堂,然而受到当时政治经济状况的限制,全国范围内所培养的师范生远远不能满足新学堂的需要,按学制所规定的招生要求也无法招到满意的生源,于是各个地方都对师范生的招生有所变通。

1906年,因中学师资缺乏,急于培养,许多省变通正式学制而设立选科,内预科一年,本科二年,共三年,入学资格为初师简易科毕业及中学二年级以上学生。浙两级师范开学前两年的优级开办即照此法。所谓“选科”,功课不如“分类科”的完备,毕业年期则大大缩短。依此,1907年招优级选科生二百名,明年开学后,教务长经亨颐知道进校学生虽于文史尚有根柢,但于新知修养太浅,因再举行甄别考依此,考六门,即英、数、史、地、理、博。数理化与外国文太差的凡一百二三十人左右须遵章进预科一年,翌年再升入本科。其余约七十四人则迳入选科的本科,二年毕业。*陈元晖编.中国近代教育史资料汇编(实业教育 师范教育),上海:上海教育出版社,2007(4):728.在张謇的《通州师范学校开办章程》中对于师范生的选择是这样表述的:“师范生择举贡生监中性淑行端、文理素优者为入格,报名时须得素优声望人保书,再由本学校访察试验,开单招致。”。*陈元晖编.中国近代教育史资料汇编(实业教育 师范教育),上海:上海教育出版社,2007(4):772.《龙门师范学校暂定简章》中规定:“入学者以品行端谨,文理忧通,身体健全,年在十八以上、三十以下,为合格。”。*陈元晖编.中国近代教育史资料汇编(实业教育 师范教育),上海:上海教育出版社,2007(4):784.可见,各地方通过降低入学标准,采用预科培养的方法,从而招收到师范生。

也有师范学堂根据地方特点考核学生。如,保定初级师范学堂曾张贴招考公考如下:“年岁不合格者不收;身体孱弱残疾者不收;吸食鸦片者不收;冒名冒籍者不收;现在各学堂肄业者不收;无保证者不收;非举贡生员出身者不收。”当时报到考生一百五十人,利用讲堂四所,考试时分班入座,每堂派监场员二人,考生坐定。试卷以仁、义、礼、智四字编号弥封,共出题二道:一是“胡安定立经义治事二斋论”,二是“日本小学教育虽遵文部定章,仍随各地之风俗人情而异,直隶之民多侠烈之气,今欲因而振励之,使生徒咸知尚武,将何道之从欤?”。*陈元晖编.中国近代教育史资料汇编(实业教育 师范教育),上海:上海教育出版社,2007(4):766.

值得注意的是,在清末开办师范学堂之初,也关注女子师范学堂。1907年3月8日颁布的《学部奏详议女子师范学堂章程折(附章程)》,其中关于考录入学有两项规定:第一节 学生入学,以毕业女子高等小学堂第四年级,年十五岁以上为合格,其毕业女子高等小学堂第二年级、年十三岁以上者,亦可入学,惟当令其先入预备科补习一年,再升入女子师范科。至现时创办,可暂以毕业高等小学堂学历相等者充之。第二节 选女子师范生入学之定格,须取身家清白、品行端淑、身体健全,且有切实公正绅民及家族为之保证,方收入学。*选自《学部奏详议女子师范学堂章程折(附章程)》摘自陈元晖编.中国近代教育史资料汇编(实业教育 师范教育),上海:上海教育出版社,2007(4):601-602.清末政府能力排众议,突破保守思想禁锢,重视女子教育,实属不易,然在章程具体内容中尤可见对于女子师范生品德的强调,传统思想的痕迹比较明显,如在章程第一章中明确强调:“女子师范学堂,以养成女子小学堂教习,并讲习保育幼儿方法,期于裨补家计,有益家庭教育为宗旨。”

《北洋女子师范学堂章程》中的入学资格为:“甲、简易科以品行端谨,身体健全,文理顺通,年在二十岁以上、四十岁以下为合格。乙、选科具有入甲科资格,因自己志愿不欲兼修各科者归入此科。惟修身、教育为必修科,余任自择某学科,按时入班听讲。凡文理不通,身家不清及性质不纯曾经他学堂斥退者,概不收录。”*陈元晖编.中国近代教育史资料汇编(实业教育 师范教育),上海:上海教育出版社,2007(4):791.

上述各类师范学堂章程中对于师范生之入学要求比起“癸卯学制”要简单得多,大多只对该招收学生的品行、年龄、学历条件给出基本要求,学习年限等多有变通,这与当时各地社会实际情况有很大关系,因“师范学校毕业生,不敷高小及国民学校教员之分配”,各地也只有变通正式学制,从而保证了师范教育的发展。

“癸卯学制”颁布后,中国的师范教育制度得到初步确定。从1903年到1911年,大致呈现出稳步发展的状态,陆续有小的增改,没有什么大的变更。至1909年,全国各省各级各类师范学堂共有415所,师范生28572人。其中优级师范完全科8所,学生1504人,选科14所,学生3154人,专修科8所,学生691人;初级师范完全科91所,学生8358人,简易科112所,学生7195人;传习所、讲习所等182所,学生7670人。*《第三次教育统计图表》,见朱有瓛主编:《中国近代学制史料》第二辑下册,上海:华东师范大学出版社,1989(6):468.尽管如此,在师范学校中的学生亦有很多问题,曾有评论“……师范生汉文通者,则鄙夷科学,汉文劣者,则徒有技能,不数年或不数阅月而均毕业矣。虽简易科、本科、选科所立之名目殊,而程度浅深,品性高下,不甚悬决也。尤可异者,有万口同声愿担义务之一说出……师范乎,其真具有为人师之模范乎?”*《教育感言》,《时报》,1907年9月26日.

三、平稳之过渡:民国初年的师范招生

1912年中华民国成立后,首任教育总长蔡元培发表《新教育意见》,主张对清末学部制定的忠君、尊孔、尚公、尚武、尚实的教育宗旨加以修正。教育部随即颁布了“壬子癸丑学制”,其中1912年9月29日颁布《师范教育令》规定:师范教育分为中、高两级。中等性质的师范以造就小学校教员为目的,高等师范学校以造就中学校、师范学校教员为目的。此外还准许设立私立师范学校。之后,相继公布了《师范学校章程》《高等师范学校规程》《师范学校课程标准》《高等师范学校课程标准》等文件。

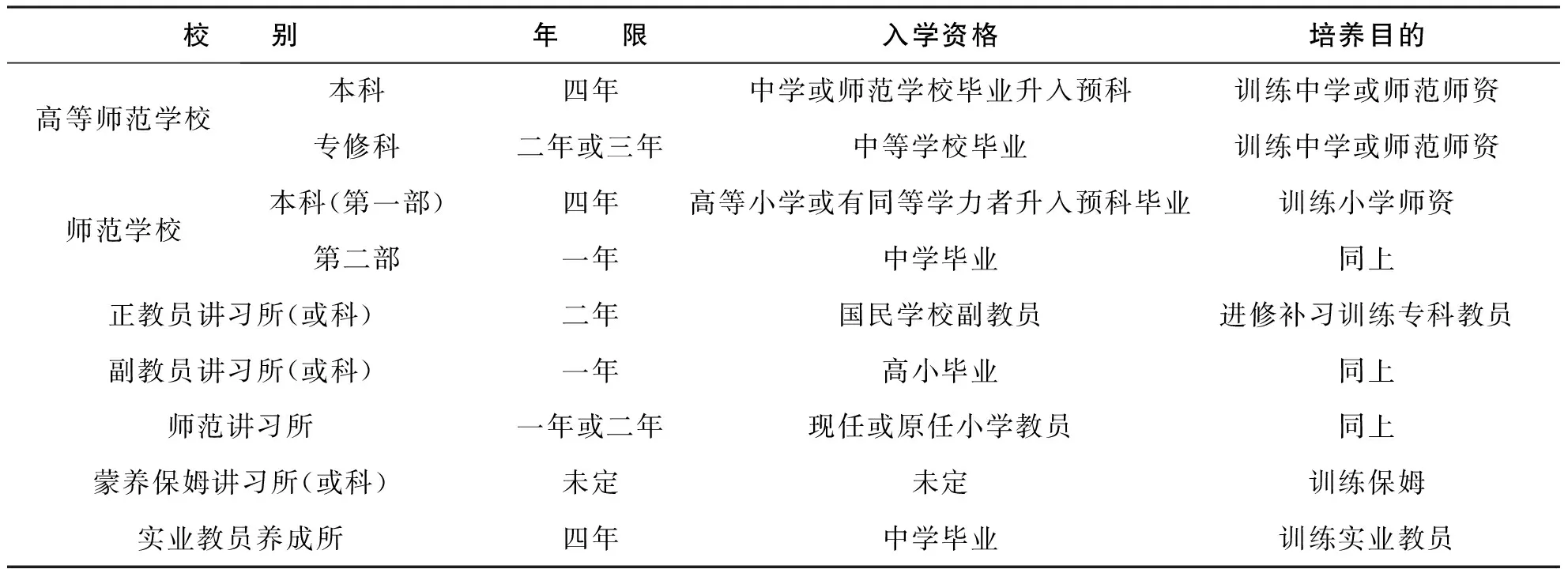

在《师范学校规程》中,第四十七条规定:“豫科及本科入学之资格,须身体健全、品行端正,并具有下列各项学力之一者:在高等小学校毕业,或年在十四岁以上与有同等学力者,得入豫科。在豫科毕业,或年在十五岁以上与有同等学力者,得入本科第一部。在中学毕业,或年在十七岁以上与有同等学力者,得入本科第二部。第四十八条 凡志愿入学者,须由县行政长官保送,并由妥实之人保证人具保证书,送校长试验收录;其在高等小学校毕业者,并呈验毕业证书。前项试验科目,在高等小学校毕业生,试国文、算术二科,非由高等小学校毕业者,试国文、算术、历史、地理、理科等,以高等小学校毕业程度为标准。”*摘自觑鑫圭、唐良炎编.中国近代教育史料汇编(学制演变),上海:上海教育出版社,1991(3):685.其他各级各类师范学校入学标准如表1所示。

同时要求师范生必须做到:第一,要“谨于摄生,勤于体育”;第二要“富于美感,勇于德行”;第三,要“明建国之本原,践国民之职分”;第四,要“尊品格而重自治,爱人道而尚大公”;第五,要“究心哲理而具高尚之志趣”;第六,教授时常注意于教授法,务使学生于受业之际,悟施教之方;第七,教授上一切资料,务切于学生将来之实用;第八,使学生锐意研究,养成自动之能力。后三条是对于教授所提的建议。这是对师范生体育、美育、道德、世界观与人生观、人格等一系列的要求,体现了西方资产阶级的民主思想,然而在当时的社会条件下不可能完全实现,但却反映了国家对未来师资的要求和期望,在今天也值得我们借鉴。

表1 民国初年各类师范学校的制度

来源:王维新、陈金林、戴建国.中国百年师范教育图志[M].上海:上海辞书出版社,2009(1):23。

从癸卯学制到壬子癸丑学制中师范教育的变革,基本上属于稳步发展的状态,有关变更具有积极意义,主要反映了政权更迭的影响。在师范生入学条件上的除了德育目标的不同,其他没有太大的变化。

四、挣扎中完善:政策调整中的师范招生

1922年至1937年,中国师范教育制度经历了一段时间的挣扎。1922年壬戌学制(又称“新学制”)对于师范教育的改革很多,对于中等师范教育改革有五项规定:1.师范学校修业年限六年(第十七条)。2.师范学校后三年得酌行分组选修制(第十九条)。3.高级中学设师范科。(第十二条)。4.师范学校得单设后二年或三年,收受初级中学毕业生(第十八条)。5.为补充初级小学教员之不足,得酌设相当年限的师范学校或师范讲习科(第二十条)。这些规定从某种程度上取消了师范教育独立设置的制度。同时高等师范教育也削弱了,原有的六所高等师范学校,仅有北京高等师范学校改为北京师范大学,其他五所都合并为综合性大学。北京师范大学在这一时期的入学资格规定为:凡在旧制中等学校或师范学校毕业者得投考预科;在高级中学毕业者得投考本科。应考各生,须呈验相片、毕业证书并缴纳试验费。试验及格者,须填具入学志愿书,邀同正副保证人各一人,填具保证书,并缴纳保证金二十元(毕业后还)。学费免缴,其余一切费用,各级学生概须自备。*刘问岫.中国师范教育简史[M].北京:人民教育出版社,1985.2:56.新学制没有制定专门的师范教育规程,也没有师范生品行、待遇、服务等方面的相应规定。这些政策动摇了师范教育的独立地位。据《第一次中国教育年鉴》,1930年的全国中等学校教师,约有80%以上没有受过专业训练。从1922年-1928年,全国师范学校从385所减至236所,师范生从43846人减至29470人。*《第一次中国教育年鉴》,丙编第一:《学校教育概况》,311页,开明书店,1934年.

这一时期,还有一种新型的乡村师范教育开始崛起。最早设立乡村师范的是江苏省立第一、二、三、四、五师范学校。陶行知的晓庄师范实现了师范教育转向的使命,以短短的三年,唤醒了一般传统师范教育者的迷梦。*马啸风主编.中国师范教育史[M].北京:首都师范大学出版社,2003.4:24.晓庄师范学校以培养乡村小学的新型师资为目的。其招生要求规定:凡初级中等学校、高级中等学校、专门大学校毕业的学生和在职教职员相等程度的,都可以投考,但是必须有农事或土木工的经验。该校还提出了“不会种菜,不算学生,不会烧饭,不得毕业”的口号。学生入学考试的科目有:(一)农事或土木工操作一小时;(二)智慧测验;(三)常识测验;(四)作国文一篇;(五)三分钟演说。*刘问岫.中国师范教育简史[M].北京:人民教育出版社,1985.2:81.从其招生要求来看,透露着一种新型师范教育的理想。

从教育基层到北平师范大学,从普通教师到社会有识之士,对于重建师范教育制度进行了不懈努力,最后国民党三中全会并没有通过包括取消北平师大内容的提案,而是通过了确认“师范大学应脱离大学而单独设立”的《确定教育目标与改革教育案》。1932年12月公布了《师范学校法》17条,从法制上确定了师范学校的独立地位。1933年3月18日,又公布了《师范学校规程》138条(于1935年、1936年先后作了两次修订);1934年,公布了《师范学校课程标准》。重建后的师范教育体制包括高等师范和中等师范两种类型,对师范生的入学要求从这一时期报刊中的招生简章我们可以看到其特点。

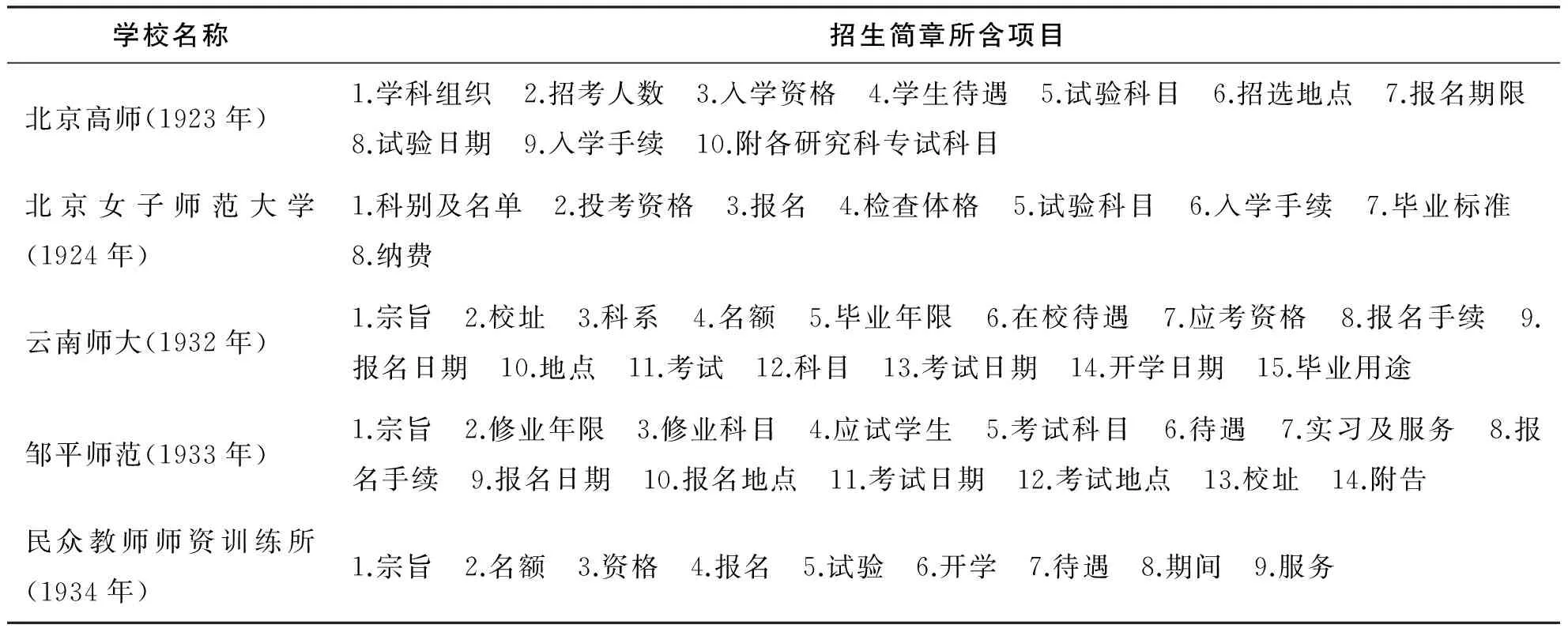

民国时期的期刊报纸,如《政府公报》*1919年《政府公报》在第1178,1186,1205,1206,1208期分别发布了沈阳师范高等学校、南京师范高等学校、北京高等师范学校、武昌高等师范学校和北京女子高等师范等学校的招生广告。、北京高师(师大)周刊等都有发布自己的招生简章。其中《广东省政府公报》在1936年也发布了4则省立师范学校的招生办法,并转发了北平师范大学的招生简章,并颁布了《省立师范学校招生办法大纲》,将省立的十所师范院校进行划区,并规定“每年五六月份调查各所属师范区各县市小学及初级中学毕业生情形,并征求其升学意见……详细办法由各校拟订呈报教育厅核准。”*《广东省政府公报》,1936年第328期。这里仅对五所不同层次的师范学校在1923年至1934年期间招生简章进行比较。首先从招生简章的项目(见表2)来看,各师范学校都有较为详细的对于招生的具体要求,最多的有十五个条目,最少也有8项。涉及了对学校的基本介绍(包括学科、宗旨、校址)、招生要求(报考资格、考试科目、考试方式、考试日期等)、学生入学手续、费用、毕业标准及待遇等一系列内容。可见,在此时期的师范学校具备了较为详备的招生方法。

表2 师范学校招生简章项目*《北京高师招生简章》刊发于《北京高师周刊》1923年第202期;《北京女子师范大学招生简章》刊发于《北京女子高等师范周刊》1924年第73期;《国立北平师范大学招生简章》刊发于《广东省政府公报》1932年第193期;《云南师范学院招生广告》刊发于《云南教育周刊》1932年第48期;《邹平县学师范班招生简章》刊发于《乡村建设》1933年第3卷第5期;《江西省立民众教育师资训练所招生简章》刊发于《教育旬刊》1934年第8卷第3-4期。文中表2、表3内容均摘自于以上期刊中所刊登之招生简章。

在各个招生简章中,我们具体看关于入学资格及考试办法的叙述,见表3。经过近二十年的社会变革,这个时期的师范学校男女生兼招,对于入学前学历要求,各个师范学校根据自己的层次有不同的要求,这跟各师范学校的培养目的有关,对于报考学生的意愿也有所关注。在具体的考试要求中,各师范学校都有较为严格的考试科目、办法,以及面试、体检等全方位的考核,北京高师还加入了心理测验,北京女子师范对于音乐考试有详细的规定。从1927年南京国民政府成立到抗战前的十年,国民政府重视包括师范教育在内的整个教育系统。在师范教育方面,通过党义标准严格控制,重新确立了师范教育的目标、课程内容及创立训导制度等,在1932年的省立云南师院及后期的师范招生中,都有考党义或是三民主义这一项。与此同时,整顿了中等师范教育制度,使普通中等师范教育、乡村师范教育和幼儿师范教育等多种类别的师范得以发展。

回顾清末民初师范教育制度中关于师范生招生要求的变革,我们不难发现,20世纪上半叶,在一个积贫积弱、千疮百孔的中国,无论是清朝政府还是民国政府,也都开始意识到教育对于国家之重要,培养师资对于教育之重要,因此在各种学制中有对师范教育有一定的规定。从清末到抗战爆发前的各师范学校招生要求的变革来看,对师范生德、才等方面提出了较为全面的要求,尤其是德。同时,在师范生的入学考核中,注重“文理兼通”和全面发展。从教育制度发展的历史来看,师范的发展与社会历史条件密切相关。由于复杂的社会政治条件,在20世纪初不可能也没有足够的条件招收到符合要求的师范生,于是各个地方为了更快的培养师资,往往采用较为灵活的招生办法。近代师范生入学资格的变化是社会各因素共同作用的结果。

A Historical Study on the Entry Qualification of Normal Students in China’s Modern History

WANG Yan-hong1,2

(1.School of Teacher,Huzhou University,Huzhou 313000,China; 2.School of Education Science,Nanjing Normal University,Nanjing 210097,China)

Education system is the embodiment of the state will. We can see the impact of social reform on teachers' standards and even the education from the history of the development of normal students’ enrollment policy. This article hackles the general situation and evolution of the different historical periods of normal students admission from the educational system and the schools’ enrollments in1902-1937, then we can have a more in-depth understanding of early normal education in China.

normal student; entry qualification; enrollment requirement

表3 师范学校招生简章中之入学资格、考试要求一览表

2016-04-19

浙江省高等教育教学改革项目(项目编号:jg2015175)研究成果;浙江省教育厅项目(项目编号:Y201328586)研究成果。

王燕红,讲师,博士生,从事师范教育和教育史研究。

G529

A

1009-1734(2016)12-0048-07