工业产业结构调整和技术进步的气候效应

2016-03-02马建平

马建平

(中华女子学院 金融系,北京 100101)

工业产业结构调整和技术进步的气候效应

马建平

(中华女子学院金融系,北京100101)

摘要:基于中国1980—2013年碳排放、经济、能耗、环境等数据,构建气候效应分解模型,将气候效应分解为规模效应、传统意义的结构效应、低碳意义的结构效应、传统意义的技术效应和低碳意义的技术效应。协整分析显示,主要正向气候效应是经济增长带来的规模效应,主要负向气候效应是能耗强度下降和低碳环保技术投资带来的双重技术效应,高排放行业增加和低碳能源占比上升带来的正、负结构效应都较低,其中负向结构效应低于正向结构效应。

关键词:结构调整;技术进步;气候效应

减少碳排放可以通过压缩经济规模、优化产业结构、优化能源结构和提高技术水平等途径实现。其中,压缩经济规模等于限制经济发展,对发展中国家和地区显然不可行。因此,只能通过优化产业结构、能源结构和提高技术水平来达成。众所周知,中国近些年来致力于调整产业结构,发展低碳能源,提高技术水平,这对遏制排放增长发挥了积极作用,但这些努力究竟产生了多大的气候效应并不清楚。定量测度各因素作用程度,对识别减排贡献因素及确定未来着力重点具有重要意义。

一、相关研究

二、气候效应的分解及模型构建

按照碳排放的作用特征分类,可以将工业产业分为低碳产业、非低碳产业。其中,低碳产业主要包括新能源和可再生能源等产业;非低碳产业包括传统高排放产业和低排放产业。可以将能耗总量和能耗强度均相对较高的产业列入高排放产业,反之列入低排放产业。因此,产业结构调整便具有双重含义:一是传统意义上的产业结构调整,即降低高排放产业在经济结构中的比重,相对增加低排放产业比重;二是低碳意义上的产业结构调整,即增加以风能、太阳能、生物质能、氢能等新能源和可再生能源为代表的低碳产业在产业结构中的比重。由于新能源和可再生能源为经济运行提供低碳能源,因此能源结构变动在一定程度上反映了低碳产业规模的变化。提高低碳产业比重和增加低排放产业比重是产业结构低碳化的两大内涵。

类似地,技术可分为一般性生产技术和低碳环保技术。技术进步也被赋予两层含义:一是传统意义上的生产技术进步,即这类技术进步提高生产效率,降低单位产品资源消耗;二是低碳环保技术进步,即这类技术进步通过在生产各个环节对碳排放进行防、控、减、治,从而实现减排。

马建平(2011)借鉴卡亚(Kaya)人均碳排放计算公式构建了一个碳排放总量及其变化率数理模型[11]。参考该模型,可构建如下同时包含两层次结构因素和两层次技术因素的数理模型:

(1)

C=G·i·e·f·p

(2)

两边求自然对数得到:

lnC=lnG+lni+lne+lnf+lnp

(3)

两边再求导得到:

(4)

总之,碳排放总量与经济规模、碳密集型产业比重、能耗强度、能源结构、化石能耗碳排放强度等密切相关,气候效应可分解为规模效应、两层次结构效应和两层次技术效应。

三、结构调整和技术进步的气候效应实证分析

(一)数据说明和计量模型

数据区间为1980—2013年。其中,碳排放总量数据源自世界银行数据库;GDP数据源自历年《中国统计年鉴》,利用CPI(1980=100)指数调整;高排放产业*经研究表明,黑色金属冶炼及压延加工业、非金属矿物制品业、化学原料及化学制品制造业、石油加工炼焦及核燃料加工业、电力热力生产供应业、煤炭开采洗选业、有色金属冶炼及压延加工业、石油和天然气开采业八个工业产业属于能耗总量和能耗强度排序均靠前的产业,因此列为高排放产业。将这八个产业产出之和除以当年GDP便得到高排放产业占比数据,是反映传统意义上产业结构的指标。产出占当年GDP的比率数据根据历年《中国统计年鉴》高排放产业产值和GDP数据计算得到,反映式(2)中的i变量;能耗强度数据用历年能耗总量除以GDP得到,是反映传统意义上技术进步的指标;低碳能源比重数据来自历年《中国统计年鉴》,是反映能源结构的指标;工业污染治理投资数据来自历年《中国环境统计年鉴》,并用CPI(1980=100)指数调整,用以反映低碳环保技术进步的替代指标。由于高排放产业占比和低碳能源比重属于比率数据,所以对式(3)略加改进,构建如下计量模型:

lnCarbon=α+β1lnGDP+β2CINDRatio+β3lnENINTN+β4CLENRatio+β5lnvestenvr+v

(5)

式(5)中,α为常数项,β1、β2、β3、β4、β5是系数,ν是残差项,lnCarbon是碳排放量的自然对数,lnGDP是GDP的自然对数,CINDRatio是高排放产业占GDP比重,lnENINTN是能耗强度的自然对数,CLENRatio是低碳能源比重,lnInvestenvr是工业污染治理投资的自然对数。

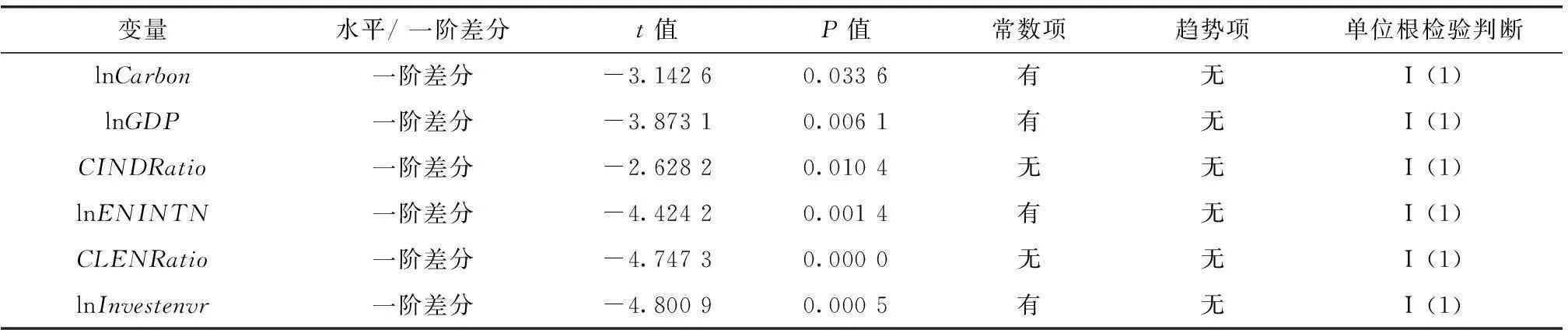

(二)数据的单位根检验

上述数据都属于时间序列数据,在进行多元回归分析之前要做单位根检验以避免伪回归。表1是利用软件Eviews 6.0对各变量进行ADF单位根检验的结果。在检验过程中,尝试了水平/一阶差分两种情况下有(无)常数项和趋势项等多种情形,再从中选择显著性最佳的检验结果。表1显示,所有变量均为I(1),即均属于单整序列。由于单整序列的线性组合仍属于单整序列,在进行多元回归分析时,只要残差项为平稳序列,则该多元回归便属于协整回归,检验结果有效。

表1 变量单位根检验结果

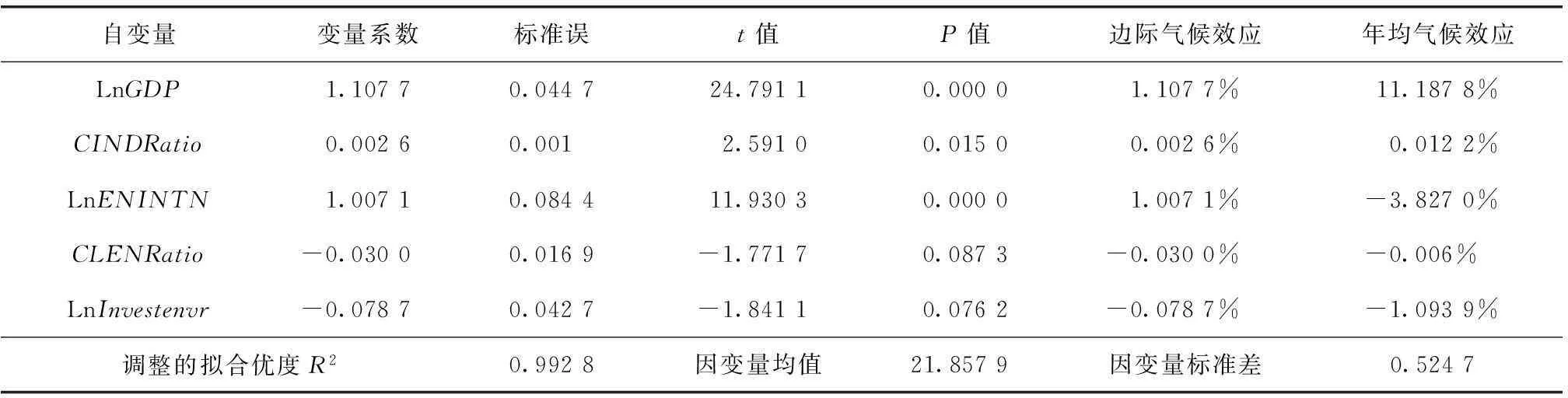

(三)协整分析

根据式(5)对数据进行多元回归分析,并对回归残差进行ADF单位根检验。ADF单位根检验结果中t值为-3.726 4,P值为0.000 5,均显示在1%以上水平显著,表明该回归残差属于平稳序列,以及该次多元回归属于协整回归。协整回归结果归纳在表2中,协整回归调整的拟合优度R2值达到0.992 8,表明回归拟合效果较好。根据表2,可以分析各因变量的边际气候效应。其中,lnGDP变量的系数值为1.107 7,P值为0.000 0,显著性极高,说明经济每增长1%,碳排放量将增加1.107 7%,这是经济增长的规模效应;CINDRatio变量的系数值为0.002 6,P值为0.015 0,表明在5%水平上显著,说明高排放行业每增加1个百分点,碳排放量将增加0.002 6%,这是传统意义上的结构效应;lnENINTN变量的系数值为1.007 1,P值为0.000 0,显著性极高,说明能耗强度每下降1%,碳排放量将下降1.007 1%,这是传统意义上的技术效应;CLENRatio变量的系数值为-0.03,P值为0.087 3,在10%水平上显著,说明低碳能源比重每增加1个百分点,将使碳排放量降低0.03%,这是低碳意义上的结构效应;lnInvestenvr变量的系数值为-0.078 7,P值为0.076 2,表明在10%水平上显著,说明工业污染治理投资每增加1%,碳排放量将下降0.0787%,这是低碳意义上的技术效应。边际气候效应从高到低依次是lnGDP、lnENINTN、lnInvsetenvr、CLENRatio、CINDRatio。再粗略估算各变量的平均气候效应。根据原始数据计算GDP、高排放产业比重、能耗强度、低碳能源比重、工业污染治理投资等变量的平均变速。其中,GDP年均增长10.1%,高排放产业比重入世以来年均增加4.7%,能耗强度年均下降3.8%,低碳能源比重年均增加0.2%,工业污染治理投资年均增长13.9%。这些平均变动幅度乘以各变量边际气候效应可大致估测其平均气候效应,计算结果是:经济增长年均规模气候效应是使碳排放量年均增长11.188%;入世以来高排放产业比重增加的年均产业结构效应是使碳排放量年均增长0.012%;能耗强度下降的年均气候效应是使碳排放年均下降3.827%;低碳能源比重上升的年均气候效应是使碳排放量年均下降0.006%;工业污染治理投资增长的年均气候效应是使碳排放量年均下降1.094%。因此,从平均效应看,主要的正向气候效应是经济增长带来的规模效应;主要的负向气候效应是工业污染治理投资和能耗强度下降带来的双重技术效应。高排放行业增加和低碳能源占比上升带来的正、负结构效应都较低,其中增碳结构效应高于减碳结构效应。

表2 协整分析及气候效应计算结果

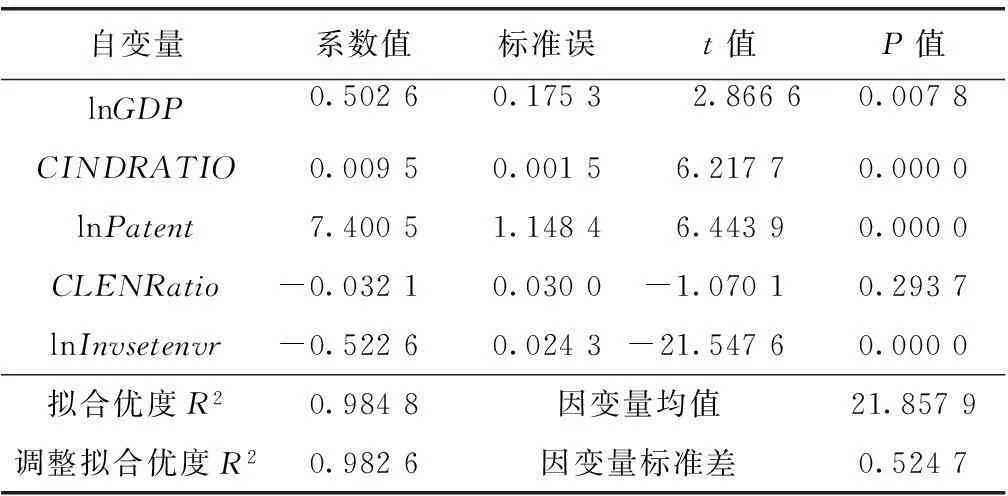

表3 传统技术进步的气候总效应协整检验

(四)传统技术进步整体排放效应的测度

不过,上述计量模型中使用能耗强度指标,仅能反映传统意义上技术进步的直接减排效应。由于传统意义上的技术进步对排放的影响途径还包括促进经济增长间接产生的正向增排规模效应。最终传统意义上技术进步总体是减排还是增排,取决于负向减排效应和正向增排效应的比较结果。现利用专利授权项数数据代替上述能耗强度数据,检测传统意义上技术进步的整体减排效应。回归结果见表3。同时对该回归残差做ADF检验,结果表明残差属于平稳序列,该回归属于协整回归。表3显示,将专利授权项数变量lnPatent替换能耗强度变量lnENINTN后,对其他变量有所影响,其中低碳能源结构变量显著性影响略大,这可能是由于低碳能源技术本身就是授权专利的重要组成部分,另外经济增长变量lnGDP的系数值变小,其系数值的变化可能是部分规模效应转移到变量lnPatent的气候效应中,也就是说lnPatent反映的气候效应是由其间接规模效应和直接技术效应两部分构成,反映了传统意义上技术进步的气候总效应。可见,传统意义上的技术进步在总体上是增排的。而且,系数值达到7.400 5,t值为6.443 9,P值为0.000 0,都表明统计检验显著,即传统意义上的技术进步产生较高的增排效应。实际上,工业革命以来的技术进步在整体上就是增排的,这也是导致两百多年来累积碳排放迅速上升的根本原因。

四、结论及建议

总之,经济发展的气候效应可分解成经济增长的规模效应,传统意义上高排放产业占比变化的结构效应,低碳意义上低碳能源占比变化的结构效应,传统意义上能耗强度变化的技术效应以及低碳环保技术进步的技术效应。对中国工业产业结构调整和技术进步的气候效应的实证分析表明,自1980年以来,经济增长的规模效应是主要的正向气候效应,其带来的边际气候效应和平均气候效应均较高,分别达到1.107 7%和11.187 8%;高排放产业占比上升产生的边际正向气候效应虽较小,但其带来的平均正向气候效应不容忽视,分别为0.002 6%和0.012 2%;而引起负向气候效应的因素包括传统意义上的技术进步的直接减排效应、低碳环保技术进步带来的减排效应以及低碳能源占比上升带来的负向结构效应,其中主要负向气候效应是由能耗强度下降和低碳环保技术投入所致,两种因素的年均气候效应分别为-3.827%和-1.093 9%;低碳能源占比上升带来的减碳结构效应略低于高排放行业增加的增碳结构效应,两种因素的年均气候效应分别为-0.006%和0.012 2%;降低能耗强度、增加低碳环保技术投资、提高低碳能源比重均能产生减排效应,但其边际减排作用力度依次减弱,其边际气候效应依次为1.007 1%、-0.078 7%和-0.03%。

虽然中国30多年来从未停止过调整产业结构的努力,也几乎每年都在强调调整产业结构,但入世以后中国高排放产业比重呈逐步走高态势,这是由中国资源能源环境要素粗放投入增长模式以及入世以后在融入全球化进程中陷入国际分工的低端不利地位造成的。调整传统意义的产业结构,降低高排放产业比重,任务较重、空间较大,未来必须努力争取扩大负向减碳的传统意义上的结构效应。过去30多年来,与高排放产业比重大幅上升相比,低碳能源比重增幅较低,增速较慢,增长较难,因此低碳意义上的负向结构效应也相对较小,未来必须大力发展低碳能源,增加低碳产业的比重,努力放大低碳意义上的负向结构效应。在技术进步方面,传统意义上的技术进步成就斐然,然而,传统意义上的技术进步的气候效应由其影响排放的多种途径的效应叠加形成,实证分析表明,传统意义上的技术进步直接负向减排效应远低于其间接正向增排效应,即传统意义上的技术进步的气候总效应是增排效应。因此,要扩大负向技术效应,就必须大力发展低碳环保技术,争取尽可能大的低碳意义上的负向技术减排效应。如不能依靠限制经济增长来控制正向规模效应,就只能努力挖掘负向传统意义和低碳意义的结构效应和负向低碳意义的技术效应的潜力来实现总体减排。

为此,本文提出政策建议:(1)深刻调整国内经济发展模式和对外贸易模式,改变资源能源环境要素依赖型增长方式,摆脱在国际分工格局中的不利地位,逐步降低高排放产业比重,增加低排放产业比重,从而实现传统意义上的负向结构效应;(2)大力发展低碳产业,增加低碳能源在能源结构中的比重,从而实现低碳意义上的负向结构效应;(3)鼓励自主创新,大力发展清洁生产技术,增加低碳环保技术投资,促进低碳环保技术进步,从而扩大低碳意义上的负向技术效应。必须认识到,只有争取更大的负向结构效应和技术效应以抵消正向规模效应,中国碳排放曲线才能及早迎来下行拐点而迈过碳排放峰值。

参考文献:

[1]GROSSMAN G M,KRUGER A B.Environmental impacts of a North American Free Trade Agreement[Z].NBER working paper Series No.3914,1991.

[2]ANTEWILER W,COPELAND B R,TAYLOR M S.Is free trade good for the environment?[Z].NBER working paper Series No.6707,1998.

[3]LEVINSON A.Technology,international trade,and pollution from U.S.manufacturing[Z].NBER working paper Series No.13616,2007.

[4]罗堃.我国污染密集型工业品贸易的环境效应研究[J].国际贸易问题,2007(10):96-100.

[5]曲如晓,马建平.中国工业制品出口贸易与环境目标的相容性评估——基于环境效应分解模型[J].经济理论与经济管理,2009(4):5-10.

[6]马建平,曲如晓.开放条件下的环境技术效应决定因素实证研究[J].财贸经济,2010(11):138-144.

[7]马建平,蔡宏波,王雪坤.要素密集度、环境属性与中国工业制品出口结构[J].经济经纬,2012(4):41-45.

[8]孙宁.如何实现碳减排约束下的经济增长——技术进步碳减排效应的理论和实证[J].中国软科学,2010(S1):123-132.

[9]王迪,聂锐,李强.江苏省能耗结构优化及其节能与减排效应分析[J].中国人口·资源与环境,2011(3):48-53.

[10]曹彩虹,韩立岩.技术投入的减排效应:来自中国宏观层面的分析[J].系统工程,2014(9):81-86.

[11]马建平.低碳经济的内涵、核心要素及其作用机制分析[J].中华女子学院学报,2011(3):122-124.

[12]吴琦,武春友.我国能源效率关键影响因素的实证研究[J].科研管理,2010(5):164-171.

[13]申萌,李凯杰,曲如晓.技术进步、经济增长与二氧化碳排放:理论和经验研究[J].世界经济,2012(7):83-100.

(责任编辑:魏小奋)

Climate Change Effects of

Industrial Structure Adjustments and Technical Improvements

MA Jianping

(China Women’s University,Beijing 100101,China)

Abstract:Based on China’s 1980—2013 data of carbon emissions,economy,energy consumption and environment and so on,the paper establishes a decomposition model of climate change effects which consist of scale effects,structure effects in traditional meaning,structure effects in the meaning of low carbon,technique effects in traditional meaning,and technique effects in the meaning of low carbon.The co-integration test shows that the main positive effects of climate are the results of the scale effects of economic growth,and the main negative effects are the effects produced by energy consumption intensity decrements and low carbon and environment technology investments,and the growth of the ratio of carbon intensive industries leads to low positive effects,while the growth of the ratio of clean energy gains a little lower negative effects.

Keywords:structure adjustments;technical improvements;effects of climate change

作者简介:马建平(1974—),男,中华女子学院金融系副教授,经济学博士,研究方向为低碳经济、绿色金融、环境贸易。

基金项目:中华女子学院重点课题“资源禀赋、地区差异与低碳发展的差别化路径选择”(KG11-02002)

收稿日期:2015-08-09

中图分类号:F264

文献标识码:A

文章编号:1008-2700(2016)02-0123-06

DOI:10.13504/j.cnki.issn1008-2700.2016.02.016