中国双边贸易流量影响因素探究

2016-03-02邓茂杰

高 健,邓茂杰

(海南大学 a.土木建筑工程学院;b.经济与管理学院,海南 海口 570228)

中国双边贸易流量影响因素探究

高健a,邓茂杰b

(海南大学a.土木建筑工程学院;b.经济与管理学院,海南海口570228)

摘要:以中国与20个最大贸易伙伴在2005—2011年的双边贸易流量数据为分析依据,建立引力模型,试图寻找影响中国与贸易伙伴双边贸易的因素。研究表明:空间距离、GDP、是否为APEC成员、汇率以及人均国民收入对双边贸易存在显著关联关系,这也是影响当前中国对外双边贸易流量的主要因素。中国在以后的国际贸易发展过程中,要加强与APEC成员的经贸往来,特别是深化和拓展与“一带一路”沿线国家的双边或多边经贸关系。

关键词:双边贸易;引力模型;影响因素

国际贸易理论的核心主题是贸易模式和贸易量。但无论是经典的国际贸易理论,还是近年来兴起的新贸易理论,大都聚焦于解释国际贸易的成因和机制,对国家之间的贸易流量规模及其原因讨论较少。引力模型作为第二次世界大战后兴起的一个研究国家之间双边贸易流量的影响因素模型,是研究双边贸易流量动因的重要工具[1]。在当前“一带一路”国家战略的时代背景下,伴随中国贸易规模持续扩大,中国与贸易伙伴之间贸易流量的影响因素是否会发生变化,该问题值得予以关注。本文重点聚焦于中国与各贸易伙伴汇率变动对中国双边贸易的影响,以及中国加入APEC以后的贸易变动情况,以此探索影响中国贸易流量的主要因素。

一、简要文献回顾

贸易引力模型(trade gravity model)的基本思想来源于牛顿的万有引力定律[2]。按照物理学领域的万有引力定律,两物体间的相互引力与两物体的质量成正比,与两物体间的距离成反比。受万有引力定律启发,丁伯根(Tinbergen,1962)[3]和波伊霍恩(Poyhonen,1963)[4]提出了贸易引力模型。该模型认为,两国或地区之间的双边贸易额与这两国或地区的经济总量成正比,与两者间的空间距离成反比[5]。引力模型的简化形式为Tij=A(YiYj/Dij),其中A为常数,Tij为i国和j国的双边贸易往来额,Yi为i国的国民生产总值,Yj为j国的国民生产总值,YiYj为两国GDP的乘积,Dij表示两国的距离。

目前,虽然贸易引力模型缺乏相对应的理论逻辑基础,但因古典贸易理论和新古典贸易理论均无法对国家之间的双边贸易进行实证研究,引力模型能够较为成功地对两国或地区之间的双边贸易进行量化实证[6],一定意义上也为国际贸易理论在计量领域开拓了新的研究空间[7]。姜书竹和张旭昆(2006)对东盟国家之间双边贸易效应的分析发现,GDP与国家之间的空间距离是影响双边贸易的第一首要因素,但区域经济一体化能在一定程度上抵消空间距离对贸易的消极作用[8]。林玲和王炎(2004)以2002年中国与40个最大贸易伙伴国的数据对中国双边贸易的实证分析表明,是否为APEC成员国是影响中国对外双边贸易的主因;并据此指出,在高外贸依存度且贸易潜力有限的情况下,中国应该充分挖掘国内的资源禀赋,同时及时调整外贸政策、优化贸易结构[6]。张煜和唐志芳(2006)以2003年中国与30个最大贸易国的双边贸易数据,基于修正的贸易引力模型进行实证分析,研究结果显示决定中国双边贸易的主要因素包括贸易政策、空间距离以及全国经济规模[9],也一定程度上印证了林玲和王炎[6]等人的研究结论。黄烨菁和张煜(2008)研究认为,双边自由贸易协定的制度安排(FTA)对贸易增长有显著的正效应[10]。

虽然既有研究成果为引力模型应用于国家间双边贸易的量化分析做出了可贵探索,也为中国如何健康、有序地发展与世界各国的双边贸易提供了重要政策借鉴。但鉴于近几年来中国对外贸易、尤其是与“一带一路”沿线国家双边贸易的持续发展,重新考量中国对外双边贸易的有效影响因素是很有必要的,尤其是随着人民币持续国际化,汇率因素对双边贸易的影响或将更为凸显。有鉴于此,本文基于前人的研究成果,尝试探索构建适用于分析中国当前对外双边贸易情况的引力模型,进而对中国与主要贸易伙伴之间双边贸易的影响因素进行实证探讨,并据此提出相应的政策建议。

二、模型构建

1.数据来源

本文选取2011年与中国大陆贸易往来额最大的20个贸易伙伴作为研究对象,这20个国家和地区分别是中国香港、中国台湾、日本、韩国、泰国、印度、印度尼西亚、新加坡、马来西亚、澳大利亚、沙特阿拉伯、俄罗斯、德国、英国、法国、意大利、荷兰、巴西、美国和加拿大。本文分别选取2005—2011年中国与这20个国家和地区贸易流量的面板数据进行实证检验。在贸易引力模型中,双边贸易伙伴的空间距离,通常选用两国经济中心之间的距离或两国首都之间的距离[11],本文利用地理软件Google Earth,计算选取中国北京与各贸易国首都/地区之间的直线距离,作为中国大陆和其他贸易伙伴的空间距离。《中国统计年鉴》中可以查到2006—2012年的进出口数据,以此作为中国大陆与这20个贸易伙伴的双边贸易额,而中国大陆和各个贸易伙伴的GDP数据来源于世界银行数据库(中国台湾的GDP数据来自《中国统计年鉴2012》)。和各个贸易伙伴的双边汇率采用间接标价法,该数据来自国际货币基金数据库。最后,以联合国的国家分类标准来判断各个贸易伙伴是否为发达国家或地区,其中不包含新兴工业化国家和石油输出国。

2.模型设定与研究预期

本文在既有的相关研究文献的基础上,对贸易引力模型进行合理延伸。近年来,世界经济、政治形势复杂多变,美国不断推动TPP经贸格局,中国努力实现“一带一路”的战略布署,人民币不断趋于国际化。考虑到中国对外贸易面临外部的环境变迁、人民币汇率变动以及国内的战略取向,本文对经典贸易引力模型进行适当修正和扩展,加入了人民币汇率因素的影响,并特别加入了APEC这一国家间的经贸制度设计因素。进而,本文构建反映中国大陆与最大的20个贸易伙伴之间的双边贸易流量影响因素研究的引力模型,具体的计量模型见式(1):

lnM=α+β0lnGiGj+β1lnNiNj+β2lnEij+β3lnDISij+β4APEC+β5DEVE

(1)

其中,Gi和Gj分别为中国大陆和贸易伙伴j的国内生产总值(GDP),这不仅可反映一个国家的经济表现,还可以反映一国的国力与财富。国家的GDP值越高,生产的最终劳动产品和服务也就越多,对贸易商品与服务的出口量与进口需求也就越大。因此,本文预期lnGiGj的系数为正,即国家/地区间国民生产总值的增加对双边贸易有促进作用。

Eij为中国人民币对j国或地区货币的汇率,采用间接标价法,即:1人民币等于多少外币。汇率上升,表示人民币升值,外币贬值,反之,则表示人民币贬值,外币升值。按照传统贸易理论,在其他条件不变的情况下,本国货币升值,人民手里所持货币的购买力增强,因此对外国商品的进口消费需求量会增加,从而扩大进口量;而外币对人民币贬值,又增加外国对中国的商品出口量;但同时,人民币的升值也会导致中国对外国商品与服务出口量的减少。因此,lnEij的系数符号不定,即人民币升值可能会增加中国大陆与贸易伙伴之间的双边贸易流量,也有可能会减少。

lnDISij为中国大陆与贸易伙伴j之间的空间距离,本文采用两国首都之间的直线距离表示。传统贸易理论表明,贸易距离的长短会影响贸易运输成本。贸易距离越大,成本越大,随之风险也会增加;而成本和风险的增加可能会阻止贸易的发生,相应地降低贸易流量。因此,本文预期该变量的实证检验结果系数为负,即空间距离可能阻碍双边贸易的发展。

NiNj为中国大陆和贸易伙伴的人均国民收入的乘积,用两国的人均GNI来表示。中国2011年的GDP总值为73 184.99亿美元,居世界第二,仅次于美国,但人均的GNI却仅有8 360美元,排在世界的第80名,远低于发达国家水平。因此,本文采用人均GNI反映消费者个人在消费能力层面上所引致的贸易差异,对解释中国大陆与贸易伙伴中消费者能力对贸易流量的影响更具有说服力。由消费者需求理论可知,人均居民收入增加会导致可支配收入增加,消费者购买力也会上升,消费者需求也就更旺盛,发生贸易的可能性也就越大。简而言之,两国的人均GNI增加会增加贸易流量。对此,本文预期该变量的系数为正。

APEC为虚拟变量,如果贸易伙伴为APEC成员,则取值为1,反之,则取值为0。随着世界一体化发展而出现的区域经济集团在近几年来获得了极大的发展,对世界经济与贸易产生了极为深刻的影响。中国在参加世界贸易组织后又参加了APEC,最大贸易伙伴皆是APEC的成员。因此,本文预期这一虚拟变量的影响系数为正,即参加区域经济集团有可能促进双边贸易的发展。

DEVE也是虚拟变量,如果贸易伙伴为发达国家或地区,则取值为1,否则取值为0。考虑到发达国家或地区在国际贸易发展中的地位以及这些国家的高GDP、高人均GNI、高消费能力以及高进出口需求,本文假设该变量会对双边贸易产生正向影响。

三、模型实证分析

1.模型拟合与修正

本文使用Eviews7.2计量软件进行回归分析,样本涵盖2005—2011年中国大陆与20个国家和地区的双边贸易情况的面板数据。考虑到模型形式设定对面板数据估计的重要性,即如果设定的计量模型形式不正确,可能会引起模拟的估计结果与经济现实相差很远,本文进行模型估计的第一步即检验样本数据适合的模型形式。对此,本文采用数据的协方差分析检验(F统计量检验)和Hausman检验,结果表明模型的F2统计值为2.987,远大于在5%显著性水平下的临界值1.90,而模型的F1统计值为0.139,则远小于在5%显著性水平下的临界值1.91。因此,模型应采用变截距形式。同时,从模型进一步分析的Hausman检验结果可以看出,W值为2.76,远小于临界值3.84,无法拒绝原假设(个体影响与解释变量不相关)。因此建立随机影响变截距模型,模型设定为随机影响形式。

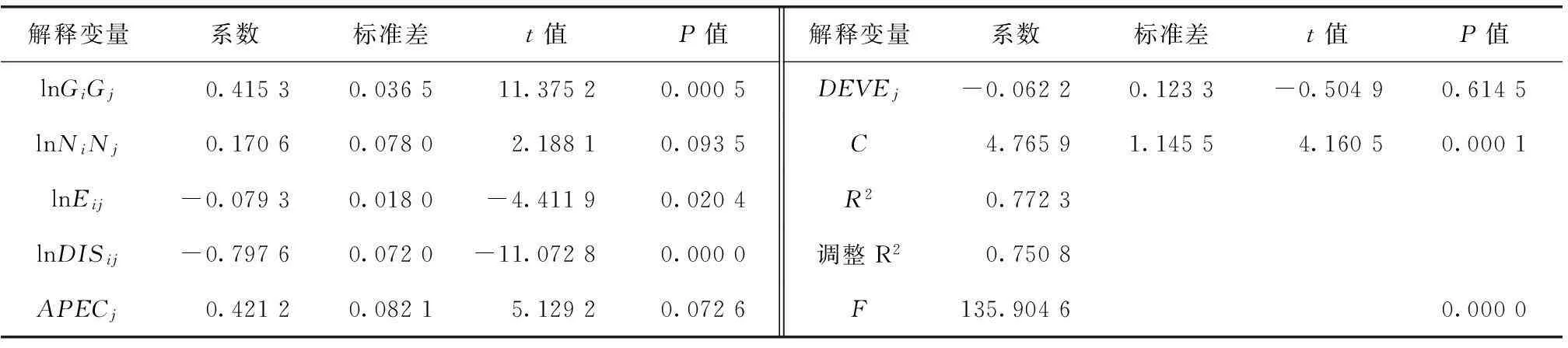

首次模型估计的结果如式(2)和表1所示:

(2)

从模型估计结果的判断标准而言,虚拟变量DEVE的P值为0.614 5,没有通过t检验。这可能是因为虽然发达国家和地区与中国发生双边贸易的动因较大,但是随着中国对外贸易的不断发展,与世界各地的发展中国家的贸易联系逐渐加强,该变量不能很好解释中国近几年的双边贸易往来所致。因此,本文对模型进行修正,剔除DEVE这个虚拟变量,对模型再次进行回归,回归结果如模型(3)和表2所示:

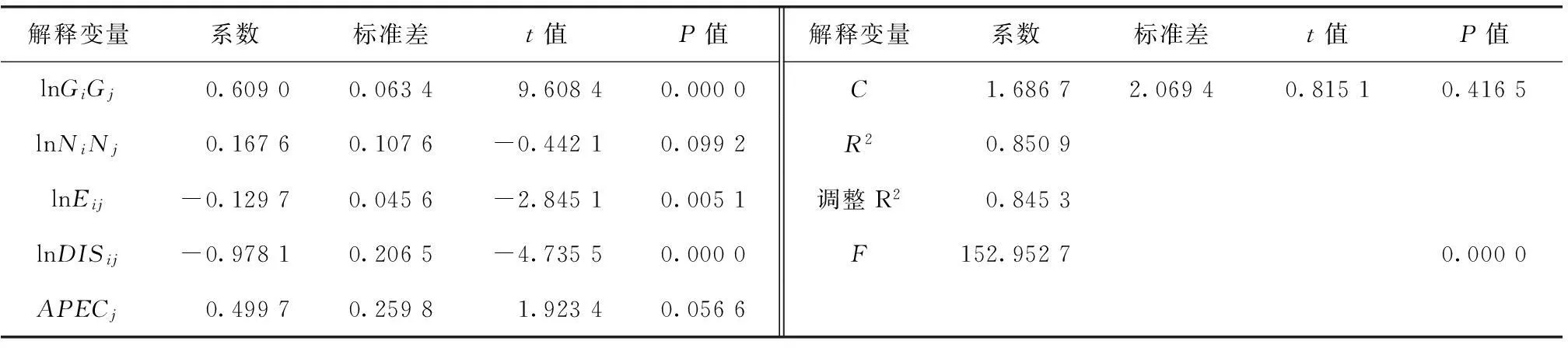

(3)

从修正后的模型估计结果可知,R2和调整的R2都在不同程度上得到提高,除了lnNiNj的系数变小以外,其余变量的系数都在不同程度上有所改善,因此,模型修正较为合理。

2.模型解释

从修正模型的回归结果可以发现,空间距离变量lnDISij是影响中国大陆与贸易伙伴贸易往来的最主要因素,影响系数符号为负,并通过了1%的显著性检验。这说明虽然集装箱远洋运输的快速发展在很大程度上减少了远距离国家间发生贸易的风险与成本,距离仍然是影响两国贸易流量的重要原因,空间距离对贸易发生与发展仍构成阻碍因素。这与研究预期相符,也与以前学者的研究结论一致。

GDP即国内生产总值是影响中国大陆与贸易伙伴之间的贸易流量的第二影响因素,影响系数为正,且通过了l%的显著性检验。这表明:双边贸易国中的一国经济规模增长,在一定程度上可以使两国之间的进出口需求增加,扩大贸易往来流量,对贸易有促进作用。GDP的系数为0.411 3,意味着经济总量每增加1%,贸易流量增加0.411 3%,对贸易的发生与发展有重要的作用。

APEC的系数为正,且通过10%的显著性检验,这说明在其他条件不变的情况下,中国大陆与同为APEC成员的贸易伙伴的贸易往来流量,比不是APEC成员的贸易伙伴贸易往来流量高出0.499 7个单位。也就是说区域经济集团对双边贸易流量构成正效应。这与区域集团内的国家之间相互给予的贸易优惠,以及由于区域合作发展而导致的资源重组、产业调整与贸易结构变化有关。

汇率对中国大陆与贸易伙伴之间的贸易往来影响系数为负,且通过了1%的显著性检验。这说明人民币近年来对外币的升值,在一定程度上减少了中国大陆与贸易伙伴的贸易往来流量。这可能是因为人民币升值,对中国对外商品贸易出口的减效应大于由于人民币购买力增强而对国外商品的需求的增效应。这也与中国人民储蓄率高、国内消费需求不足有关。

人均国民收入对中国大陆与贸易伙伴之间的贸易往来影响系数为正,且通过了10%的显著性检验。这说明人均国民收入每提高1%单位,双边贸易流量将增加0.167 6%个单位,与研究预期相符。

四、结论与政策建议

通过借助贸易引力模型,对中国大陆与20个最大贸易伙伴的双边贸易流量进行实证分析,本研究发现,地区之间的空间距离、GDP、是否为APEC成员、汇率以及人均国民收入对双边贸易伙伴的贸易往来有着十分显著的影响,是影响中国大陆与贸易伙伴之间贸易流量的主要因素。由此,有如下的政策含义:

第一,依托实证检验的分析结果,可以得出空间距离是影响中国大陆与贸易伙伴之间贸易流量的最主要因素。虽然这与传统贸易理论中提出的资源禀赋和比较优势并不甚相符,但引力模型引入空间距离这个变量,在一定程度上考虑到了空间距离对贸易成本与风险的影响,有助于更好地探讨经典国际贸易中理论与实践不符的情况,并可以为国际贸易理论的不断修正提供实证层面的依据。

第二,一国的国内生产总值也会对双边贸易的发展产生重要影响。只有国内生产的最终产品与服务实现量的丰富与质的提高,一国才有扩大出口的能力;同时,只有发展经济,增加人民的可支配收入,才能刺激人民的消费需求,扩大对外国商品的进口。但在发展经济时,不应该仅仅将目标盯在GDP这个纯数值上面,如何真正的提高人民的福利与财富,提高人民的社会生活水平才是最重要的。

第三,国家之间的经贸制度设计(本文中的表征变量即是否为APEC)显著影响中国与贸易伙伴的双边贸易往来。在当前世界经济全球化背景下,贸易投资自由化、区域经济一体化的趋势越加明显;区域经济合作不仅促进贸易流量,而且还促进贸易的流向,使得参与区域自由贸易协定的成员国之间贸易关系增强;有助于中国不断拓展和深化对外贸易[12]。因此,中国当前应当不断拓展与世界各国的经贸关系,特别是要在当前APEC等多边经贸合作基础上,以建立双边和多边自由贸易区等多种形式,致力于开拓“一带一路”沿线国家的经贸关系。在这方面,包括中国-东盟自贸区、中日韩自贸区、中澳自贸区、中哈自贸区、中巴自贸区等中国主导下的双边或多边自贸协定,在深化经贸合作方面已经显现成效,很大程度上在推动着区域经济贸易的一体化进程。

第四,人民币升值对中国与其他的国家的双边贸易发展存在负影响。近年来,迫于汇率机制的改革、国际社会的广泛压力以及各种其他原因,人民币开始缓慢的升值过程,截至2011年12月,人民币对美元的汇率较2005年同期已经升值了约30.27%,较英镑则已经升值了约50.12%。过快的升值对外贸的发展形成了巨大的压力,人民币是否应该持续升值、升值到何种水平、升值是否能达到预期目标等,是亟待关注的问题。

第五,在对中国双边贸易的实证检验中,发达国家不是显著变量。这表明中国对外贸易流量并不是倾向于发达国家,相反在一定程度上也说明了发展中国家在中国对外贸易发展中占据一定比例。进一步说明,中国对外贸易趋向均衡发展,没有完全依赖发展国家,与发展中国家的经济交流正在逐渐增强。也就是说,在改革开放30多年后,中国对外贸易竞争力正显著增强,国际地位也发生了明显变化。中国在发展双面贸易,增加贸易流量过程中,在遭受非市场经济的不公平待遇同时,应当采取相应措施,维护国家权益,促进中国对外贸易的健康发展。

参考文献:

[1]史朝兴,顾海英,秦向东.引力模型在国际贸易中应用的理论基础研究综述[J].南开经济研究,2005(2):39-44.

[2]谢继文.基于引力模型的国际双边贸易流量影响因素分析[J].黑龙江对外经贸,2009(8):19-21.

[3]TINBERGEN J.Shaping the world economy[M].New York:Twentieth Century Fund,1962.

[4]POYHONEN P.A tentative model of the volume of trade between countries[J].Weltwirtschaftliches Archiv,1963(90):93-99.

[5]谷克鉴.国际经济学对引力模型的开发与应用[J].世界经济,2001(2):14-25.

[6]林玲,王炎.贸易引力模型对中国双边贸易的实证检验和政策含义[J].世界经济研究,2004(7):54-58.

[7]李开俊.基于引力模型的中国出口贸易流量研究[D].哈尔滨:哈尔滨工业大学,2009.

[8]姜书竹,张旭昆.东盟贸易效应的引力模型[J].数量经济技术经济研究,2006(10):53-57.

[9]张昱,唐志芳.贸易引力模型:来自中国的实证与启示[J].经济经纬,2006(4):44-47.

[10]黄烨菁,张煜.中国对外贸易新趋势的实证分析——基于扩展型贸易引力模型[J].国际经贸探索,2008(2):23-28.

[11]刘青峰,姜书竹.从贸易引力模型看中国双边贸易安排[J].浙江社会科学,2002(6):17-20.

[12]陈雯.试析东盟自由贸易区建设对东盟区内贸易的影响[J].世界经济,2002(12):40-46.

(责任编辑:蒋琰)

The Impact Factors of China’s Bilateral Trade Flows

GAO Jian,DENG Maojie

(Hainan University,Haikou 570228,China)

Abstract:Based on the analysis of the bilateral trade flow data from China’s 20 largest trading partners from 2005 to 2011,this paper tries to find factors that affect the bilateral trade between China and trading partners by establishing a gravity model.The research shows that the spatial distance between countries,the GDP,whether or not APEC members,the exchange rate and the per capita national income have a significant correlation with the bilateral trade,which are main factors that affect China’s bilateral trade flows.In the future development of trade,China should strengthen bilateral multilateral economic and trade relationships with APEC members,and moreover with the countries along the Belt and Road Initiative.

Keywords:bilateral trade;gravity model;impact factors

作者简介:高健(1978—),女,海南大学土木建筑工程学院讲师;邓茂杰(1994—),女,海南大学经济与管理学院硕士。

基金项目:海南省社会科学基金项目“现代服务业发展与海南省经济增长、产业结构、就业需求的关联机制研究”(HNSK14-34);海南省科协调研课题“海南省农产品流通问题研究:链态、效率与利益分配”(KX2014030);海南省教育厅高等学校科学研究项目“海南省保障性住房的地域分布、融资渠道与分配机制研究”(Hjsk2013-06)

收稿日期:2015-10-07

中图分类号:F742

文献标识码:A

文章编号:1008-2700(2016)02-0077-06

DOI:10.13504/j.cnki.issn1008-2700.2016.02.010