限制性液体复苏在失血性休克救治55例中的应用

2016-03-01吴登锋廖文权

吴登锋 廖文权

【摘要】目的:观察限制性液体复苏在失血性休克急救中的应用效果。方法:选取110例失血性休克患者,分为对照组和观察组各55例。观察组进行限制性液体复苏,对照组予充分液体复苏。比较两组血小板(PLT)、血红蛋白(HGB)、凝血酶原时间(PT)、血乳酸含量及血氧饱和度(SpO2)等指标差异和并发症发生情况。结果:观察组PLT、HGB、SpO2均明显高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05);观察组PT更短,血乳酸含量更低,与对照组比较有统计学差异(P<0.05)。观察组多器官功能障碍综合征(MODS)、急性呼吸窘迫综合症(ARDS)发生率分别为7.27%、3.64%,明显低于对照组21.82%、14.55%,差异有统计学意义(P<0.05)。结论:限制性液体复苏可在维持重要脏器血供、氧供的同时,改善机体止血能力,保持内环境稳定,进而减少并发症的发生,提高救治成功率,对失血性休克患者具有重要临床意义。

【关键词】失血性休克;限制性液体复苏;充分液体复苏

【中图分类号】R441.9 【文献标志码】 A 【文章编号】1007-8517(2016)03-0102-02

失血性休克为急诊科常见急危重症[1],是由快速、大量失血引起的休克,常见于外伤及消化性溃疡等引起的出血[2]。该症可致多器官功能障碍综合征(MODS)、急性呼吸窘迫综合症(ARDS)等严重后果,具有较高死亡率[3]。有效的早期液体复苏是提高抢救成功率的重要措施,传统充分液体复苏方法主张快速、大量补充血容量,以保证脏器、组织的灌注,阻止休克发展,但往往造成机体代偿机制与内环境紊乱,患者并发症与病死率较高[4]。由此限制性液体复苏概念产生,该方法通过对输注速度加以适当控制,使血压保持在较低水平,寻求复苏平衡点。本研究主要通过对比分析,探讨限制性液体复苏在失血性休克急救中的应用价值,现报道如下。

1 资料与方法

[JP1]1.1 一般资料 选取我院2012年3月至2015年7月收治的110例失血性休克患者,分成两组,所有患者均与《实用重症医学》(2010版)中休克诊断标准相符[5]。纳入标准:患者烦躁焦虑、精神紧张、意识不清;呼吸表浅、面色和皮肤苍白、心率加快、四肢温度下降、血压降低、尿量减少;脉压小于20mmHg,收缩压小于80mmHg。其中观察组55例,男33例,女22例,年龄17~56岁,平均年龄(37.53±8.15)岁,入院距受伤、发病时间为30~120min,平均时间(63.12±6.71)min,其中骨盆骨折26例,消化道出血19例,其它10例;对照组55例,男31例,女24例,年龄18~58岁,平均年龄(37.57±8.10)岁,入院距受伤、发病时间为33~117min,平均时间(63.08±6.69)min,其中骨盆骨折26例,消化道出血18例,其它11例。排除合并其他器质性疾病患者,8岁以下儿童、60岁以上老年患者及其他无法准确观测血压者,两组患者一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 方法 两组均按急救程序,根据患者体温、皮肤颜色、血压、脉搏、精神状态等快速进行病情评估;清除呼吸道血块和分泌物,予吸痰、吸氧,使其保持呼吸通畅,并行气管插管,进行机械通气。同时快速建立两条以上静脉通道,一条输入晶体液如乳酸林格式液(天津天安药业股份有限公司,国药准字H12021183),另一条输入胶体液如羟乙基淀粉(杭州民生药业有限公司,国药准字H20061302),两者比例一般为2:1。其中观察组进行限制性液体复苏,予乳酸林格式液1000ml,羟乙基淀粉500ml,总液体量1500~1750ml,控制输注速度,维持平均动脉压(MAP)至50~60 mmHg后,降低补液速度,限制液体量,减缓血压回升,等到有效止血后再行充分液体复苏;对照组予充分液体复苏,即快速、足量输注液体,晶胶两种液体比例同样为2∶1,输注2000ml以上液体,维持MAP在60~80mmHg。两组患者均尽快止血,快速完善相关检查,明确诊断后行相关手术治疗。

1.3 观察指标 比较两组PLT、HGB、PT、血乳酸含量及SpO2等指标,比较并发症发生情况。

1.4 统计学分析 应用SPSS18.0进行统计分析。计数资料采取χ.2检验;计量资料采取t检验,以(x±s)表示计量资料, P<0.05时差异具有统计学意义。

2 结果

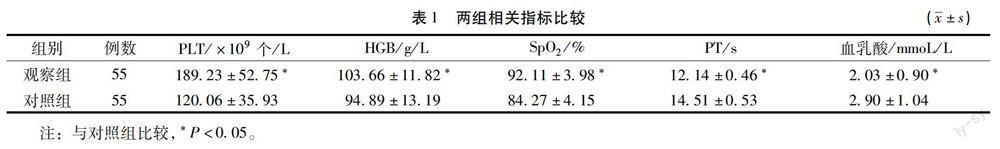

2.1 两组相关指标比较 观察组PLT、HGB、SpO2均明显高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05);观察组PT更短,血乳酸含量更低,与对照组比较有差异具有统计学意义(P<0.05)。见表1。

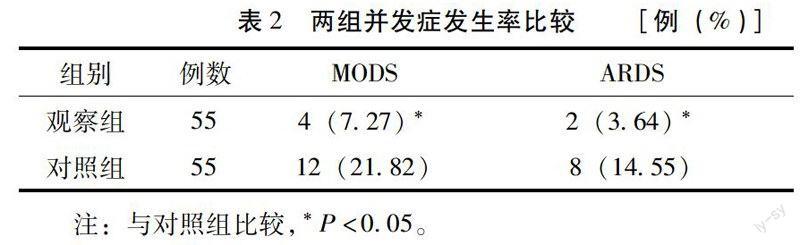

2.2 两组并发症发生率比较 观察组MODS、ARDS发生率分别为7.27%、3.64%,明显低于对照组21.82%、14.55%,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

3 讨论

失血性休克是由于患者体内大量血液流失,有效循环血量迅速减少致微循环灌注不足而导致。此时患者肺血管内皮细胞受损,血小板凝聚,血栓形成;肺泡表面活性物质显著减少,使肺泡萎陷;动脉氧分压降低,心肌缺血、缺氧,极易诱发MODS、ARDS及心力衰竭等,且创伤、失血、疼痛还可引起应激反应,上述种种因素使失血性休克患者病理生理改变严重且复杂[6]。以往临床常以充分液体复苏来补充血容量,但不少研究发现,在活动性出血未得到控制的情况下,早期大量、快速补液会将凝血因子稀释,降低凝血功能,使已形成的血栓脱落,引起更严重的出血[7];且血液的进一步稀释也会降低血红蛋白含量,不利于氧的携带与运送,导致组织缺血、缺氧更严重,增加了患者并发症发生率及死亡率[8]。

因传统充分液体复苏法导致的许多不良后果,近年来许多学者开始重视对限制性液体复苏的研究。限制性液体复苏亦称延迟液体复苏或低血压性液体复苏,是指失血性休克患者处于活动性出血时,通过对液体输注速度加以控制,使彻底止血前患者血压得以保持在较低水平范围内[9]。其目的是为了在止血前尽量保持于复苏平衡点,使血流灌注既可适当维持,又不过多扰乱机体代偿机制与内环境[10]。本研究结果显示,观察组患者PLT、HGB、SpO2均明显高于对照组,避免了快速输注导致的血液过度稀释而使携氧功能降低,利于改善微循环灌注及氧供;PT较对照组缩短,凝血功能受影响较小,可延缓出血时间,降低血容量丢失速度,从而也使血乳酸含量下降,减轻酸中毒,而血乳酸水平也是无氧代谢的直接反映,是评估患者休克程度及复苏效应的重要指标[11]。同时观察组MODS、ARDS发生率分别为7.27%、3.64%,较对照组有明显下降,可改善患者预后。当然,在临床实践中,应结合患者具体病情综合分析;对维持患者生命体征的具体指标及输液标准,还待在今后实际工作中进一步探索,以利最大程度降低患者并发症及死亡的发生。

综上所述,限制性液体复苏可在维持重要脏器血供、氧供的同时,改善机体止血能力,保持内环境稳定,进而减少并发症的发生,提高救治成功率,对失血性休克患者具有重要的临床意义。

参考文献

[1] 吴多虎.限制性液体复苏抢救创伤非控制出血性休克患者的疗效观察[J].海南医学,2015,26(3):354-356.

[2] 秦朴,蔡云刚,易晓淑,等.限制性液体复苏在失血性休克患者复苏早期的应用价值[J].重庆医学,2015,44(4):522-523.

[3] 温福铭.76例创伤性休克患者的急诊抢救分析[J].贵州医药,2014,38(11):998-999.

[4] 艾涛,高劲谋,胡平.严重肝脏损伤伴大失血的损害控制性复苏救治[J].创伤外科杂志,2015,17(1):25-27.

[5] 刘大为.实用重症医学[M].北京:人民卫生出版社,2010:405-406.

[6] 李荣岭,戴守勇,顾东明.液体复苏在创伤失血性休克急救应用中的探讨[J].现代中西医结合杂志,2015,24(3):257-259.

[7] 陈发球,陈锡林,林惠文,等.限制性液体复苏联合绿色通道救治严重腹部创伤合并失血性休克的效果分析[J].中华普通外科学文献(电子版),2015,9(2):108-110.

[8] 温穗文,郭晓燕,黄旭君,等.限制性液体复苏对产后失血性休克患者血流动力学及凝血功能的影响[J].广东医学,2014,35(21):3335-3337.

[9] 钟华强.创伤失血性休克限制性液体复苏的研究进展[J].实用心脑肺血管病杂志,2014,22(12):65-66.

[10] 郭江华,张俊.早期限制性液体复苏救治重型颅脑损伤合并创伤性失血性休克的疗效分析[J].广西医学,2014,36(7):972-974.

[11] 陈凛,崔建新.限制性液体复苏治疗创伤失血性休克争议与共识[J].中国实用外科杂志,2015,35(12):167-171.

(收稿日期:2015.11.26)