胃肠间质瘤的中医证型与免疫组化及生物学特性的研究

2016-02-24林益群罗明艳钟子劭

林益群,罗明艳,钟子劭

广东省中医院(广州中医药大学第二附属医院),广东 广州 510120

胃肠间质瘤的中医证型与免疫组化及生物学特性的研究

林益群,罗明艳,钟子劭

广东省中医院(广州中医药大学第二附属医院),广东 广州 510120

目的:探讨胃肠间质瘤患者中医证型与间质瘤免疫组化及生物学特性的关系。方法:收集本院经手术后病理诊断证实的胃肠道间质瘤患者的临床和病理资料,共66例,由高年资主治医师或副主任医师参照《中医常见证诊断标准(上)》对患者进行中医辩证分析,统一其中医证型;分析各中医证型在各组免疫表型、病理及在各年龄、性别、肿瘤部位等之间分布特点,探讨胃肠间质瘤中医证型分布规律。结果:胃肠间质瘤以脾虚湿瘀型证最多;大于60岁者以脾胃气虚虚证为主,小于60岁者以脾胃湿热实证为主,差异均有统计学意义(P<0.05);各中医证型与性别、肿瘤部位、出血坏死与否、核分裂数、肿瘤恶性程度等生物学特性及免疫组化无明显相关性(P>0.05)。结论:胃肠间质瘤的中医证型分布与年龄有相关性,其产生本质为脾虚,其标有痰湿、热毒、瘀血等,初期多以湿热瘀实证为主,病久可导致正气亏虚,形成虚实夹杂之证。

胃肠间质瘤;复发;证型分布;相关性

胃肠间质瘤是一组起源于胃肠道间质干细胞的肿瘤,由未分化或多能的梭形或上皮样细胞组成,属于消化道间叶性肿瘤。发病率约为1~2/10万,占胃肠道肿瘤的1%~4%[1~2]。手术切除是目前治疗本病的主要方法,但术后复发率以及腹腔内脏器转移发生率仍较高。研究报道,胃肠间质瘤完全切除后5年生存率为40%~65%,但术后复发转移率为40%~80%[3]。本研究对本院住院且经病理诊断为间质瘤的患者的中医证型分布做一初步探析,拟在中医药防治胃肠间质瘤尤其是复发方面提供依据。

1 资料与方法

1.1 临床资料 收集本院2007年3月—2014年11月经手术后病理诊断证实的胃肠道间质瘤的临床和病理资料进行分析。本组共66例,男26例,女40例;年龄26~80岁,平均(58.3±18.3)岁。原发肿瘤部位包括胃(贲门)36例(54.5%):小肠20例(30.3%),大肠8例(12.1%),食管1例(1.5%),腹膜后1例(1.5%)。有首发临床症状58例(87.9%),无症状8例(12.1%);首发临床表现为腹痛23例(34.8%),其次为消化道出血27例(40.9%),其他症状8例(12.1%)。

1.2 方法 由高年资主治医师或副主任医师参照《中医常见证诊断标准(上)》[4]术前对其进行中医辨证分析,统一其中医证型;收集患者肿瘤免疫组化酪氨激酶受体CD117、骨髓干细胞抗原CD34、平滑肌肌动蛋白(SMA)、可溶性蛋白-100 (S-100)及病理(包括肿瘤大小、核分裂数、是否出血坏死等),并收集患者年龄、性别、肿瘤发生部位等资料,分析各中医证型在各组免疫表型、病理及年龄、性别、肿瘤部位等之间分布特点,探讨胃肠间质瘤中医证型分布规律。

1.3 统计学方法 采用SPSS13.0统计软件进行分析,计量资料比较用t检验,计数资料用χ2检验或Fisher精确概率法,等级资料用秩和检验。

2 结果

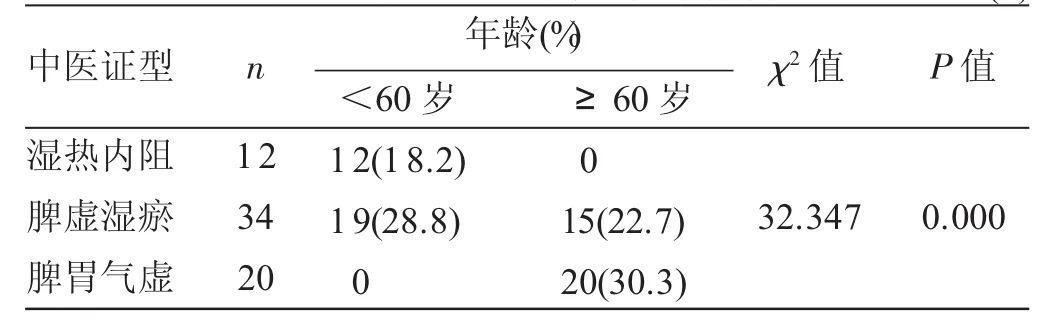

2.1 中医证型与年龄关系分析 见表1。胃肠间质瘤中医证型以脾虚湿瘀为最多见(51.5%)。大于60岁者以脾胃气虚虚证为主,小于60岁者以脾胃湿热实证为主,差异均有统计学意义(P<0.05)。

表1 中医证型与年龄关系分析 例(%)

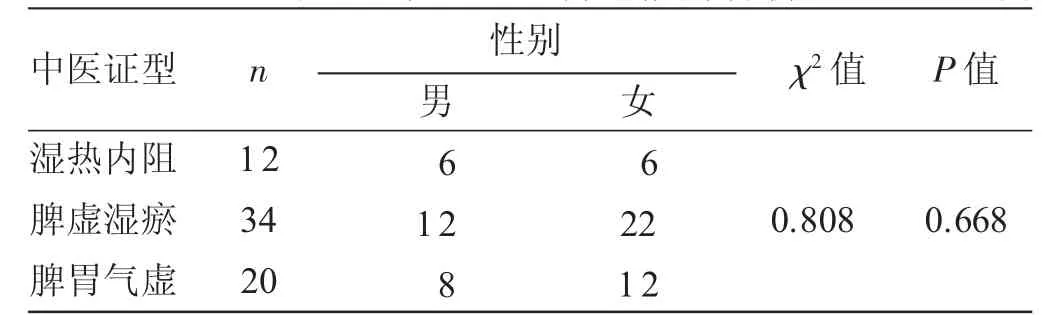

2.2 中医证型与性别关系分析 见表2。胃肠间质瘤中医证型与性别无明显相关性(P>0.05)。

表2 中医证型与性别关系分析 例

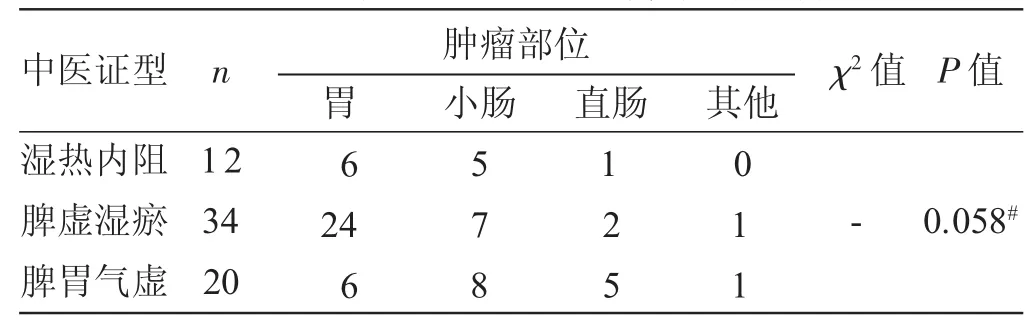

2.3 中医证型与肿瘤部位关系分析 见表3。胃肠间质瘤中医证型与肿瘤部位无明显相关性(P>0.05)。

表3 中医证型与肿瘤部位关系分析 例

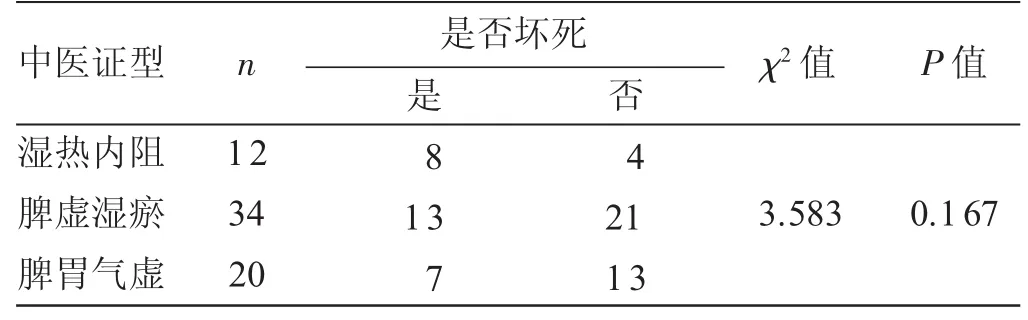

2.4 中医证型与肿瘤坏死与否关系分析 见表4。胃肠间质瘤中医证型与肿瘤坏死与否无明显相关性(P>0.05)。

表4 中医证型与肿瘤坏死与否关系分析 例

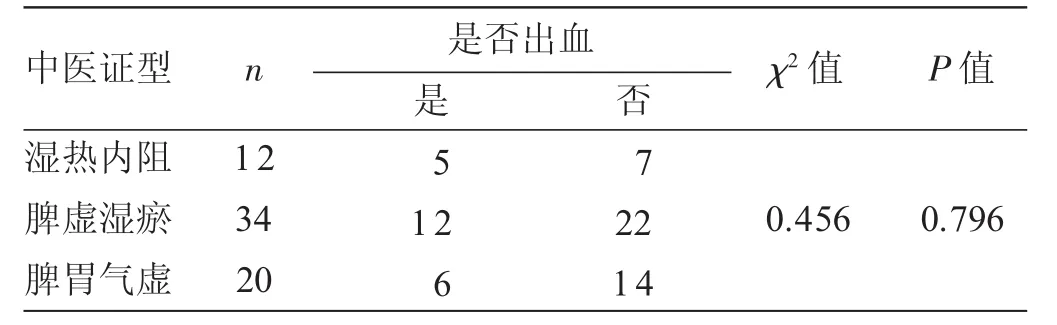

2.5 中医证型与肿瘤出血与否关系分析 见表5。胃肠间质瘤中医证型与肿瘤出血与否无明显相关性(P>0.05)。

表5 中医证型与肿瘤出血与否关系分析 例

2.6 中医证型与核分裂数关系分析 见表6。胃肠间质瘤中医证型与核分裂数无明显相关性(P>0.05)。

表6 中医证型与核分裂数关系分析 例

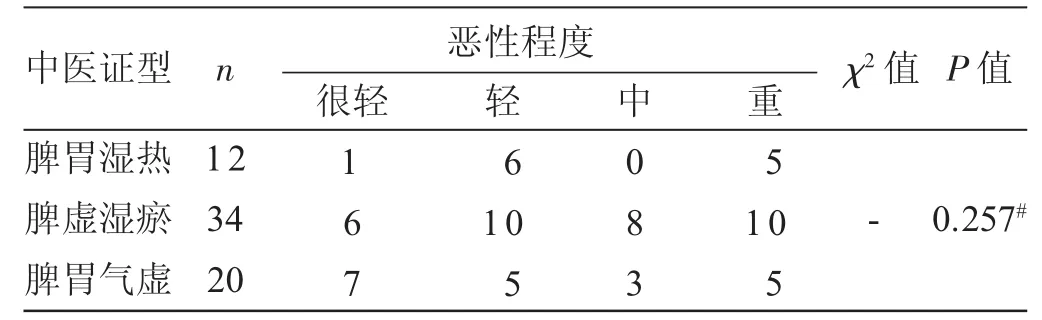

2.7 中医证型与肿瘤恶性程度关系分析 见表7。胃肠间质瘤中医证型与肿瘤恶性程度无明显相关性(P>0.05)。

表7 中医证型与肿瘤恶性程度关系分析 例

2.8 中医证型与CD117关系分析 见表8。胃肠间质瘤中医证型与CD117无明显相关性(P>0.05)。

表8 中医证型与CD117关系分析 例

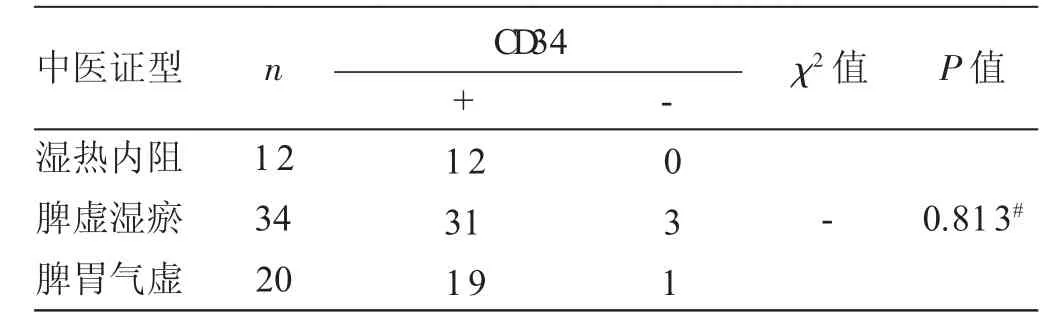

2.9 中医证型与CD34关系分析 见表9。胃肠间质瘤中医证型与CD34无明显相关性(P>0.05)。

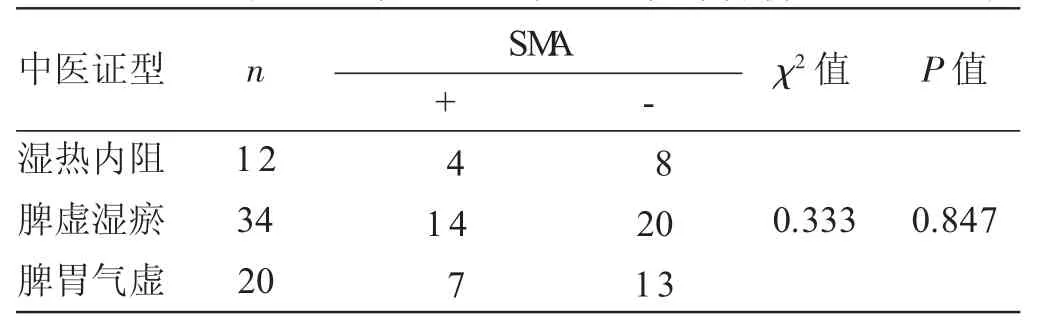

2.10 中医证型与SMA关系分析 见表10。胃肠间质瘤中医证型与SMA无明显相关性(P>0.05)。

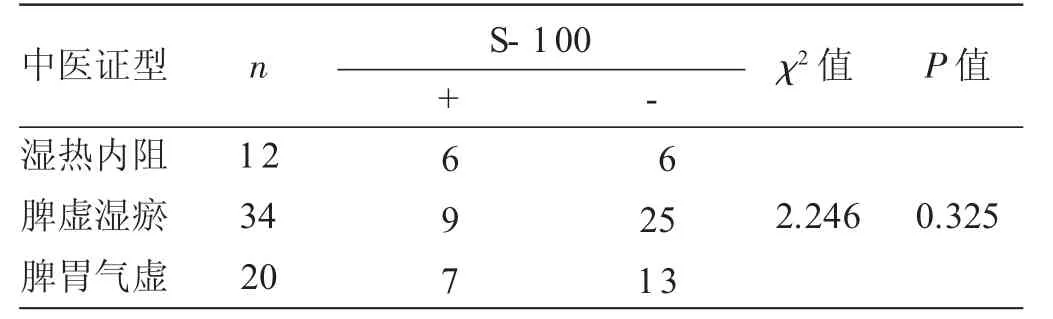

2.11 中医证型与S-100关系分析 见表11。胃肠间质瘤中医证型与S-100无明显相关性(P>0.05)。

表9 中医证型与CD34关系分析 例

表10 中医证型与SMA关系分析 例

表11 中医证型与S-100关系分析 例

3 讨论

对于胃肠间质瘤,中医学并无直接的病名记载,本组患者临床以血便、腹部隐痛等为主要表现,因此本病可归于中医学便血、腹痛等范畴。结合现代医学,因本病表现为胃肠内的结块,固定不移,病属有形,故又归属于肠瘤、积证、癥瘕等范畴更为妥当。根据脉症分析,本组患者可分为湿热内阻、脾虚湿瘀、脾气虚弱3个证型,各中医证型分布与性别、肿瘤部位、出血坏死与否、核分裂数、肿瘤恶性程度等生物学特性及CD117、CD34等免疫组化无明显相关性。而脾胃气虚与湿热内阻2个证型分布与年龄有相关性,在小于60岁患者中,以湿热内阻实证分布为主,而大于60岁患者以脾胃气虚虚证分布为主,且三个证型中以脾虚湿瘀虚实夹杂最多见。以上表明,不论何种部位间质瘤,其产生多与中医的脾虚、痰湿、瘀血、热毒等有关。

《诸病源候沦》卷十九曰:“积聚者,由阴阳不和,脏腑虚弱,受于风邪,搏于脏腑之气所为也。”卷二十曰:“夫八痞者,荣卫不和,阴阳隔绝,而风邪外入与卫气相搏,血气壅塞不通而成痞也。”正气不足,营卫不固,气血津液运行无力,气血阻滞,津枯痰凝,易成疾病之基础。或六淫之邪入侵,使机体气血运行不畅,致使邪气停留于内,久之,形成疾病。由于先天不足,脾胃虚弱,湿浊内生,湿郁化热,热蕴成毒,湿热毒邪交互而生肠瘤;病久热耗气伤津,而致气虚甚至阴虚。或由于后天饮食不节,偏食膏粱厚味,或嗜酒无度,进食生冷之品,导致痰湿之邪壅滞肠道,与肠中垢滓,凝聚日久,乃生肠瘤。脾失健运,经脉阻滞以致气机不利、瘀血浊气互作亦可生肠瘤。因此,胃肠间质瘤,其产生本质为脾虚,其标有痰湿、热毒、瘀血等,初期多以湿热瘀实证为主,病久可导致正气亏虚,形成虚实夹杂之证。

对于胃肠间质瘤的治疗,现代医学主要方法是手术切除,但术后复发率以及腹腔内脏器转移发生率仍较高。药物治疗方面,主要是甲磺酸伊马替尼(imatinib,格列卫),但随着治疗时间的延长,耐药比例也不断提高,成为临床治疗胃肠间质瘤一个棘手的问题。笔者认为,对于胃肠间质瘤患者,可辨证给予长期内服健脾益气、化湿、清热解毒、活血化瘀方药以改善术前体质、术后生活质量,减少其复发机会。

[1]魏志刚,韩超,李健丁.胃肠道间质瘤的诊断治疗[J].世界华人消化杂志,2010,18(1):65-69.

[2]范嵘,钟捷,王正廷,等.原发局限性小肠间质瘤患者的临床特征及预后分析[J].中华消化杂志,2010,30 (5):289-292.

[3]Plaat BE,Hollena H,Molenaar WM,et al.Soft tissue leiomyosar-comas and malignant gastrointestinal stromal tumors:differences inclinical outcome and expression of multidrug resistan ce proteins[J].Jclin Oncol,2000,18(6):3211-3220.

[4]中华中医药学会中医诊断学分会.中医常见证诊断标准(上)[J].湖南中医药大学学报,2008,28(5):3-20.

(责任编辑:冯天保)

R735.2

A

0256-7415(2016)06-0199-03

10.13457/j.cnki.jncm.2016.06.088

2016-01-13

广东省中医药局资助项目(20132162)

林益群(1976-),女,主治医师,主要从事中医治疗胃肠道疾病的研究。