百年前的“伊斯兰国”事件

2016-02-19李星

李星

苏丹,阿拉伯文中是“黑人的土地”。这片位于尼罗河上游的国土占地广阔,约占世界陆地面积的五十分之一,却气候干旱、沙漠遍布,贯穿南北的尼罗河是唯一便捷的对外通道。在离开河道数公里外的广大内陆,通信、交通乃至社会状况都相当原始。一百多年前,即便按照现在的标准也算荒僻的这片土地上,大英帝国与一支被称为“马赫迪国”的原教旨主义势力打了一场战争,便是“马赫迪战争”。

尽管时移世易,马赫迪战争在今天仍有特别意义。中东许多名义上的现代国家,其实只是漂浮在传统部落、教团海洋之上的冰山。建立在人为强制基础上的国家机器一旦解体,基层就会自然露出部族社会的本来面貌,极端人物乘时而起,冒用马赫迪或哈里发等名义,利用大众传统宗教信仰进行动员,试图根据自己理解的原教旨主义来对社会强制推行格式化。既然他们无视现代民族国家的边界和现有国际准则,那么必然会采取武力在内的各种手段向周边区域乃至全世界输出自己的理想社会秩序。

温故知新,今日的“伊斯兰国”不是第一个,也肯定不是最后一个踏上这条道路的组织。

不情愿的客栈主人

苏丹之所以会与英国发生联系,需要从埃及说起。埃及早在1820年就征服了尼罗河上游的苏丹地区,将其分割为若干行省统治,征收贡赋并掠夺奴隶。1880年代初,随着统治埃及的阿里王朝走向衰退,埃及和苏丹几乎同时爆发出统治危机。

阿里王朝名义上是奥斯曼土耳其帝国的下属,但在内政上自行其是。埃及的统治结构像一块三层奶油蛋糕,顶端是阿尔巴尼亚裔,高官是突厥裔和高加索裔,下层才是本地的埃及费拉(个体农民)。国主伊斯梅尔及继任者好大喜功、挥金如土。随着国家财政破产,国主不得不将自己控股的苏伊士运河股份出售给英国,并将财政大权交给由英法组成的二元财政委员会。为了减少开支,他还大砍军费,并勒令大批军官提前退役。

同时,埃及对埃塞俄比亚进行的征讨以灾难收场,军官团中普遍存在政府让他们送死的情绪。可以想见,无论在职军官还是退役军官,都存在着对统治者不满的气氛。1882年,他们在埃及上校阿拉比的带领下掀起一场排外运动,数十名外国人在骚乱中死亡。

这般局势威胁到了英国通往印度航路的安全。这一航路是大英帝国的真正生命线,英国在19世纪的海外经营正是以这条线为中心。英国首相巴麦尊曾就埃及政策解释说:“我们并不想要埃及,就像一个脑子正常的人,虽然在英国北部有座庄园,又在南部有处住宅,但却并不希望拥有沿途客栈一样。他所要的只不过是这些客栈对他开放,当他来到,客栈会向他提供羊排晚餐和驿马等等,仅此而已。”但现在,英国不得不亲自出面来经营这些“客栈”了。

本来互不为敌人的大英帝国与阿拉比,就这样阴差阳错碰撞到一起。尽管阿拉比率领的起义军英勇战斗,但从本土和印度派来的英国远征军还是轻易击败了阿拉比,直入开罗。阿拉比被审判后流放至锡兰。英国向埃及派出了顾问,控制了该国的财政、军事、警政等大权,不过埃及属于“保护国”而非殖民地,始终保持着一定的独立地位。

英国在接手埃及这家“公司”时,也继承了一笔麻烦不断的坏账,那就是埃及的殖民地——苏丹。宗主国埃及加给苏丹的赋税格外沉重,很多苏丹部落心怀不满,企图找机会起事,机会很快就来到了。

马赫迪的诞生

1844年,穆罕默德·阿赫迈德·伊本·阿卜达拉出生于苏丹北部的栋古拉省。他早年致力于做一名伊斯兰学者(有趣的是,“伊斯兰国”领袖巴格达迪据传也曾是一名伊斯兰学者),却因教规争议被本教团革除,他拒绝任何调解,反而因此声名大噪。

1881年,他在幻觉中看见,先知钦定他为世界末日到来前的救世主马赫迪。随着这个消息不胫而走,大批支持者尤其是穷人,开始逐步聚集到这位善于打动人心的“马赫迪”帐下。马赫迪身材高大、相貌堂堂,双眼敷以锑粉,熠熠生辉,颇具统治者的魅力。

马赫迪宣称,先知曾命令他向着远在伊斯坦布尔的东方大清真寺祈祷。他因此受到启示,宣布埃及统治者和西方人都属异教徒,要对他们发动“圣战”。他第一个目标是将埃及人驱逐出苏丹,远大目标是占领整个中东。马赫迪的行为逐渐引起政府的注意,苏丹总督一开始只是把他看成是个幻想家,于1881年7月召他来喀土穆辨明自己,但他置之不理。

总督在次月派遣200人的队伍来逮捕这位“马赫迪”。这支队伍坐汽船在马赫迪居住的尼罗河中小岛登陆,包围了他居住的草屋。但天黑后马赫迪的弟子手持冷兵器从草丛中杀出,官军几乎全军覆没,只有几人凫水得脱。这一仗后,马赫迪声名大噪,各方部族纷纷前来投靠,这一蓝本在此后多次重演。

埃及政府再度派遣军队征讨,西式武器本胜过马赫迪军的长矛,但埃及军队士气低落且夜间宿营时全无警戒,因此又被马赫迪军夜间劫营击败。经此一役,马赫迪更是应者云集。他没有受过军事训练,也无相关经验,作战方式主要来自《古兰经》中对伊斯兰教早先扩张时期的作战记叙,偷袭和伏击是其常用的手段。他还将大量的战利品分给信徒,借以争取人心。不过由于缺乏攻坚火力,他对设防的城市只能采取长期围困的方式。

马赫迪自称通过与真主的交谈而制定了追随者们要遵循的生活守则,总之,统治方式相当简单,即要求信徒回到古代淳朴的苦修、禁欲生活中,并制定了大量的“复古”惩罚措施。渎神者遭绞决、通奸者挨鞭、小偷在市场上被斩去手脚、饮酒或抽烟者财产充公、叛变或怀疑马赫迪使命者更是直接处死。赌咒骂人也要受犀牛皮鞭子的鞭打,被活活打死的“罪犯”比比皆是。这一切,颇似后世塔利班和“伊斯兰国”进城后的所作所为。

讽刺的是,作为前伊斯兰神学家的马赫迪现在禁止他人研究神学,还下令烧毁有关书籍。他号召大家勤学《古兰经》和先知的少数几条格言,却又禁止公开讨论具体内容,甚至禁止臣民前往麦加或麦地那朝觐。对于这些荒诞而蛮横的做法,一般穆斯林也是无法接受的。

马赫迪以穷人的代言人自居,规定结婚不得讲究排场、大吃大喝,宴会上也只能吃椰枣喝牛奶,甚至规定信徒们必须剃发。违反者处以没收财产,或戴镣铐或进监狱。根据指令,他的信徒也纷纷在长袍上打上统一制式的补丁,因此外界都用一个源于波斯的名词来称呼他们——“托钵僧”。

然而,清苦的生活标准显然不适用于马赫迪本人,或者他手下的四位哈里发和首要的埃米尔们。随着一夜暴富,领袖们都过上了“比他人更为平等”的生活,出行时有保镖前呼后拥,平时奴仆成群、姬妾如云。马赫迪尤其喜爱从“战利品”中挑选出最美丽的女子供自己享用。

喀土穆之围

埃及政府力图保住苏丹殖民地,又派出一支由埃及人组成的征讨大部队,由英军上校威廉·希克斯指挥。这支军队在1883年11月遇伏,几乎全军覆没,数千支连发步枪和若干克虏伯大炮及炮手均为马赫迪军所得。同时在尼罗河以东,马赫迪派遣部将四处袭扰并在水井中下毒。此战后,马赫迪的势力如滚雪球般高涨,他的代理人甚至渗入埃及本部。

面临希克斯惨败的冲击,英国的自由党内阁才开始认真看待苏丹危机。意见分为三派:一派主张立即全面抽身,不仅从苏丹,甚至从埃及撤军;一派呼声更高,主张积极干预,必要时不惜动用英军与马赫迪一战;首相格莱斯顿为首的大多数阁员却倾向于中间路线,马上从埃及撤军不现实,但一旦条件允许就立即退出埃及,格莱斯顿还打算迫使埃及从苏丹撤军以防止英国卷入。

在格莱斯顿等人看来,苏丹只不过是一处浪费埃及资源的下水道,让英国军人在苏丹进行战争更是不可想象的荒唐之举。1884年5月,格莱斯顿在下院宣称,苏丹人民是“正在为争取自由而战的人民,而且他们正在正当地为被解放而战”。后来,他为这次发言后悔不迭。

维多利亚女王敏锐看到,希克斯被马赫迪军击败一事必然使英国的国际声望严重受损。女王写信敦促格莱斯顿给马赫迪军一个打击,她指出马赫迪军根本抵挡不了武器精良的正规部队。在女王看来,虽然败于马赫迪的是埃及军队,但失败的远征是由英国人指挥的,因此必然使全世界都轻视英国。“我们一定不能听任这个美好、富饶的国土和它的和平居民成为屠杀、掠夺和彻底混乱的牺牲品。这对英国这个名称肯定是耻辱,全国将不会忍受这个耻辱。” 女王愤怒地写道。

格莱斯顿内阁还是作出了从苏丹撤退的决定,并决定选取一位最适合的人士前往。这位深孚众望的人选就是查尔斯·戈登将军,他几乎是举国最受尊重的基督徒和军人。特别是他曾受埃及之聘,担任过苏丹总督,并查禁过当地的奴隶贸易。

临危受命后,戈登随即出发前往喀土穆。他到达此地后发现立即撤退是不可能的,因为这不仅意味着要放弃另外几个孤悬于敌人海洋中的据点,放弃那些守军与其他人员,还意味着将苏丹人民交给马赫迪,让他们忍受其暴政。戈登表示:“我是强烈反对永久保留苏丹的,只是我认为我们应该体面地离开这里,给那些有身份的人找一个可以领导他们的人,让他们团结在他的周围。”但由于种种原因,这样的人选一直不能到任。

戈登颇有预见力地指出,让马赫迪进入喀土穆不但意味着苏丹全境重陷野蛮,还会对埃及的安全形成莫大威胁。马赫迪并不是一个合适的宗教人物,而是一股可怕的势力。就像城墙不能抵挡热病一样,一旦英国为了自保而撤退,这股势力会蔓延到阿拉伯半岛、叙利亚乃至整个伊斯兰世界。戈登建议派遣一位干练的将领前往喀土穆,随调一支大军,再拨饷两百万。如此部署下,马赫迪很快就会被压垮,他的部队将“自行土崩瓦解”。戈登看穿了马赫迪国家的本质,但并没有得到格莱斯顿内阁的认同。

时间紧迫,马赫迪一路向东进军喀土穆。两个月的行军过程中,一路招降纳叛,军队滚雪球般增长。待他到达与喀土穆隔河相对的恩图曼时,麾下已有十万余众。马赫迪军初时进展不大,因为他们挡不住炮火,但喀土穆的供应问题不久变得严重起来。

随着喀土穆被围,英国官方又提出让戈登乘坐轮船单独从尼罗河撤退,戈登坚拒了这一提议,不愿背弃那些信任自己的人。戈登认识到,自己被派到苏丹来进行撤退,其实是在完成一个不可能完成的任务,既然已经来了,他除了担起这份责任以外别无他法。在被包围的几个月里,他坚定地利用手头一切资源加强城防,最后的这段岁月或许是他一生最光辉的时刻。

戈登陷入重围,格莱斯顿内阁陷入国内各阶层舆论的一致指责之中,不得不派出一支援军前往喀土穆,但援军行进非常缓慢。1月中旬,城里的饥荒开始发威,士兵的精神与气力下降从而无力修复防御工事,处于最低水位的尼罗河使得守城雪上加霜。

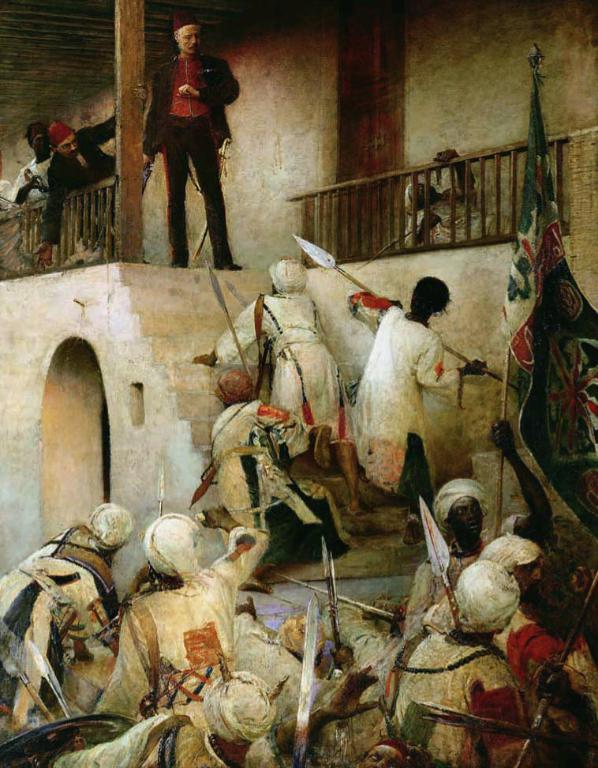

1885年1月26日,随着马赫迪军发起总攻,喀土穆终于陷落,全城沦为一片瓦砾场。戈登的头颅被野蛮地割下,被送到了马赫迪面前。马赫迪下令,将头颅安放在大路边一棵树的枝桠上,所有经过的人都要向它扔石头。

马赫迪国家的灭亡

消息传到英国,举国大哗,悲痛与激愤迅速席卷全国所有阶层。维多利亚女王亲自写信给戈登将军之妹,对戈登的牺牲深表悲痛,并表示他所受的残酷而光荣的命运正是这个国家耻辱的污点。格莱斯顿以前被尊称为“元老”(G. O. M.即Grand Old Man),此时被公众冠之以“谋杀戈登的罪犯”(M. O. G.,即murder of Gordon)。

女王甚至违反惯例而给大臣们发明码电报,说这场大灾难本是可以制止的,“如果及早采取行动,许多宝贵的生命也可以得救。”当电文内容见报后,格莱斯顿担心自己是否还能继续当政,他不久果然因此下台。

马赫迪迁都到恩图曼,威权一时无两,但马赫迪并没有比戈登多活多久,他在1885年6月中旬得了斑疹伤寒,一周后死亡。这让他的追随者惊愕不已,因为马赫迪应该是永生的。继承者是他的亲密战友之一阿卜杜拉。后者进行了数次东方式的宫廷斗争,方才暂时坐稳了王位。另外,新哈里发的属下不时有人效法马赫迪,自称是圣人转世而发动兵变,被他一一敉平。马赫迪国家有效控制区很有限,不仅存在四面的边缘区,而且叛乱始终没有消停过。

效法东方君主的阿卜杜拉居住于高墙之中,只有在特殊的重大节日,他才在卫队簇拥下露面,塑造出一种超然神秘的形象。许多牧民和农民被强征入伍,到了他统治的第四年碰上旱情,大饥荒便发生了。据估计,死于饥荒的人数大大超过死于马赫迪战争的人数,苏丹北部人口因此减少到只剩200万。

为了完成马赫迪的遗愿,阿卜杜拉将大部分精力与资源都投向了“输出圣战”上:在东南部攻打埃塞俄比亚,在南部挑战刚果自由邦,在北部的目标则是整个埃及。

经过多年等待,英国为阻止法国夺取尼罗河上游,也为一雪前耻,派遣基钦纳率军进攻马赫迪国家。这次远征得到了民意的一致支持,并且建立在完善的后勤基础之上。英国人建设了一条军用铁路线和一条运河,以保障通讯畅通,并转运数量庞大的部队、武器和供应物资,甚至炮艇的零部件也被运送到尼罗河上游进行组装。

1898年9月2日清晨,恩图曼郊外的平原上,最终的决战开始了。马赫迪的军队以密集队列向基钦纳的栅栏挺进,英军野战火炮、步枪和内河炮艇的火炮进行了准确的射击。起中坚作用的武器,是新装备英军的马克沁机枪。一个跟随英军的德国战地记者写道:“机枪手并没有立刻找准射程,但是一旦他们找到,敌人就纷纷倒下,很明显,6挺马克沁机枪在击败托钵僧士兵的冲锋中居功至伟。”另一个目击者写道:“这不是战争,而是处决……尸体没有堆积如山——尸体也极少会堆积如山——而是尸横遍野。”

恩图曼战役中,英军阵亡28人,其盟友阵亡20人,马赫迪军阵亡11000人,另有16000人受伤。戈登的预言实现了:一旦与一位英国将领战场交锋,马赫迪将立刻完蛋。

基钦纳及其随行人员进入喀土穆的王宫废墟,为殉难的戈登举行了追悼仪式,以告慰其在天之灵。马赫迪位于恩图曼的陵墓被英军掘开,尸骨被抛入尼罗河,以免他的墓地成为其追随者聚集的“圣地”。次年,逃亡中的阿卜杜拉被紧追不舍的英军击毙。

但直到一战后,索马里仍然有人冒用马赫迪的名义起兵。在今日,马赫迪被许多苏丹人视为本国民族主义的化身。这或许可以提醒我们,这段历史其实并未远去。