双因素理论视角的高职“双师型”师资队伍建设探析

2016-02-18严新

严新

摘要:伴随着职业教育的发展,双师型教师队伍也不断地壮大起来,但在这一发展过程中也出现了各种问题,究其原因的共性方面都在于激励机制不健全。而双因素理论恰好能从保健、激励两个因素出发,对双师教师进行全方位的激励,并结合高职院校“双师型”教师队伍特点发挥作用。

关键词:双因素理论; 高职; 双师型教师

中图分类号:G715文献标识码:A文章编号:1005-1422(2016)01-0046-03

一、引言

高等职业教育作为我国高等教育的重要组成部分,是否能提供高质量的教育,是否能培养高素质人才,其关键在于教师。联合国教科文组织新版《国际教育标准分类法(ISCED)》对高等职业教育的定位,说明高等职业教育比普通高等教育更应体现出职业的特殊性,其培养目标应当主要是技术性人才。这样就对高等职业教育教师提出了更为独特的要求。“双师型”教师的提出可谓是这一独特性要求下的产物。黄景荣的《技能教育理论与实践》一书认为,“双师型”教师是指在培养技能人才为主要目标的学校里,在拥有合法教师资格的基础上,既拥有专业理论的教学能力,又拥有专业技术操作能力的教师。双师型教师队伍在其发展过程中,也遇到种种问题,如双师型教师流失严重、社会认可度低、培养路径模糊等。其问题产生的共性方面都是由于相应的激励机制不到位,不能发挥其应有的作用。

此外,2010年出台的《国家中长期教育改革和发展规划纲要》将促进“双师型”教师队伍发展提高到了政策层面,这就更需要相应的激励机制为其发挥作用,双因素理论的应用,不仅仅对双师教师在保健和激励两个方面进行刺激,更重要的是可以结合双师教师队伍特点进行有针对性的激励路径选择。

二、双因素理论内涵及利用价值

(一)双因素理论内涵

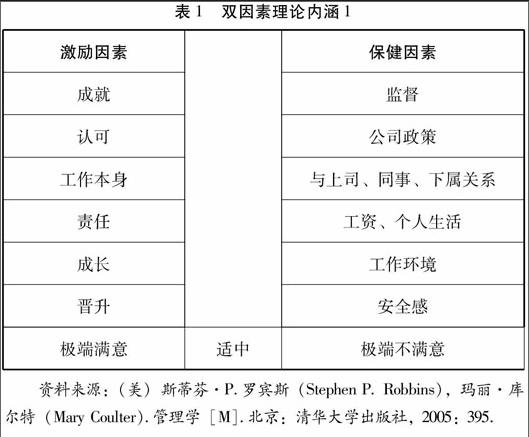

20世纪50年代末期,美国的行为科学家佛雷德里克·赫茨伯格(Fredrick Herzbeg)和他的助手们在美国匹兹堡地区对200名工程师、会计师进行了调查访问。访问主要围绕两个问题:在工作中,哪些事项让他们感到满意的,并估计这种积极情绪持续多长时间;又有哪些事项是让他们感到不满意的,并估计这种消极情绪持续多长时间。赫茨伯格以这些问题的回答作为材料,着手去研究哪些事情使人们在工作中快乐和满足,哪些事情造成不愉快和不满足。结果他发现,使职工感到满意的都是工作本身或是工作内容方面的;使职工感到不满意的,都是属于工作环境或工作关系方面的,他把前者叫激励因素,后者叫保健因素,具体内容如下(表1)所示.

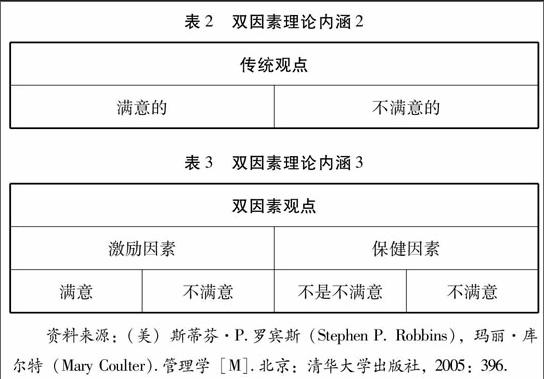

与此同时,赫茨伯格区别于以往行为学家所认为的观点是,满意的相反是“不满意”,而不满意的相反则是“不是不满意”,如表2、表3所示。因此,管理者在进行激励的时候,不能单单在保健因素上做功课,因为即使保健因素得到保障时,也达不到激励的效果,只是“不是不满意”,所以要在兼顾保障因素的同时在激励因素上多下功夫。

(二)双因素理论的利用价值

双因素理论提出之后,受到了社会各界的高度关注,其应用的领域也从企业员工的激励到各级各类组织人员培养,并在实践中得到广泛认可。就高职院校的双师型教师而言,一方面工作本身的繁重性离不开保健因素。双师型教师队伍作为高职教师中的一个特殊群体,在人才培养、教学实践中承担了多方面的工作任务,所以只有对这类教师给予良好的工作、生活环境等方面因素的保障,才能让他们安心地投入到教学工作中来。另一方面,双师型教师的特殊性要激励因素来发挥作用。 作为“双师素质”教师,他们不仅仅要拥有一般高校教师的师德素质,较强的组织性、纪律性;还要掌握好所任教专业的相关理论和技能, 以及该行业和职业岗位所要求的行业眼光、知觉能力、思维方式和行为方式,具有较好的专业智能和创新潜能。 为此,他们大多有着较高层次的精神需要,较强的事业心和成就动机,所以需要从激励因素下功夫,真正实现“待遇留人、感情留人、事业留人”。

三、高职院校双师型教师队伍发展的现状

(一)双师型教师队伍人员流失严重

众所周知,高职院校的投资来源格局基本上还是以财政拨款和学费收入为主的,校办企业、科研成果转化经费、社会集资和各种捐赠只占很小的比例,自身造血功能较弱,教师待遇与其在社会上的相应行业相比没有优势。学校每月象征性地给予“双师型”教师“双师补助”,但其数额不大,无法真正调动教师参与,“双师”的积极性严重受到影响。在被称为“职业教育之乡”的德国,“双师型”教师是一个社会地位和工资收入较高而且相对稳定的职业。在日本,国家对“双师型”教师给予较优厚的待遇,其工资比担任其他课的同级教师高10%,比公职人员高16%,而且原则上工资一年提升一级。

与此同时,双师型教师是具备高能力、高素质的人才,在市场中具有很强的核心竞争力。他们也属于理性经济人,所以在其他企业出高薪聘请的时候,高职院校人才流失就成为了一种必然的趋势。而高职院校是否能可持续地发展下去的关键也在教师,如何让这类宝贵的师资保存、升值,则是各高职院校今后发展急需思考的问题。

(二)“双师型”教师的社会认可度低

我国上千年的“劳心者治人,劳力者治于人”,以及重学术、轻技艺的封建思想残留至今,致使许多人对脑力工作崇拜至极,而对体力劳动工作却不屑一顾。正因如此,以培养技术人才为办学目标的高职院校常常被人们当做“次等教育”。而培养这些应用型人才的双师型教师也得不到社会和相关企业的关注和支持。从法律层面上,国家虽然大力倡导“双师型”教师培养,但还没有出台专门的、具体的法律法规来加强“双师型”教师队伍建设,没能将这项工作落到实处。在《中华人民共和国教师法》《教师资格条例》《教师资格条例实施办法》等我国教师法律法规中没有“双师型”教师的概念,也就是说“双师型”教师还缺乏法律地位。

(三)“双师型”教师培养路径不明确

一方面,在日常的教学活动中,并没有对“双师型”教师建立起科学、有效的绩效评价机制,往往采用传统的对高职院校教师的评定、考核办法,只是一味强调科研论文的数量,以及发表论文刊物级别。这样就偏重于考核教师的科研能力而非实践能力,与高职院校双师型教师的核心竞争力极不相符。就其双师型教师的能力结构而言,其特点是偏重应用性的,而其能力转化的过程以及劳动成果往往是难以衡量的。一方面,他们所进行的活动大多为脑力劳动,其过程本身往往是无形的,不易量化。另一方面,他们所产生的创新思路以及提议,不能在第一时间转化为劳动成果;另外这样的劳动成果本身,往往多是个人思路的整理,是集体智慧的结晶,这样就给衡量个人绩效带来了困难。

另一方面,企业的参与度不高,影响双师型教师的能力提升。企业常常从自身利益最大化的角度出发,不愿意提供更多的资金和场所对高职院校师资队伍进行培训,以提高他们的相关技能。同时,我国目前也没有出台类似的法律、优惠政策,以促进企业和高职院校的合作。众所周知,由于高职教育有别于普通的高等教育,其师资的培训也应有别于常规师资培训,必须坚持“双师”化方向,坚持“产学合作”,让企业参与到教师的培训过程。在韩国,政府将“产学合作”写入《产业教育振兴法》,使之法制化。这项法律规定,产业要积极协助学生现场实习,职业学校学生现场实习要义务化。成立由学校、产业界、地方自治团体、民间代表参加的“产学合作教育协议会”,计划、指导和协调该地区“产学合作”。

四、双因素理论视角的高职“双师型”师资队伍建设

(一)保健因素维度

一方面,注重合理评估,建立富有弹性的薪酬模式。对于“双师型”教师的评估、考核,不能直接照搬传统模式,应结合双师教师本身所具有的特点,进行有针对性的评估。 对专业理论课教师考核要兼顾对实际操作能力的掌握情况,职业实践课教师可按技术等级职称评定为主,并适当考核其教师基本功。对于教学科研成绩突出、有潜力的中青年教师,应积极鼓励他们参加双职称的评定,实行两种评定交替进行。如果想在保健因素方面达到没有“不满意”,不仅仅要进行合理的评估,还要在薪酬方面满足双师教师的需要。传统的薪酬制度仅仅通过数额有限的补贴满足不了双师型教师的要求。而通过宽带薪酬,双师型教师可以经过绩效考核,将自己多贡献的工作量或劳动成果,直接转化成为相应的报酬,而不一定要像传统薪酬模式,必须经过职位晋升才能达到更高的薪资待遇。这样通过较有弹性的薪酬模式,在物质上给予双师型教师以保障。

另一方面,改善工作环境,配备相应的教学实验设施。工作环境是双因素理论中保健因素中不可忽视的一点,对双师型教师而言,更是如此。因为他们不仅仅传授教学理论、更多的是将自己所具备的专业技能传授给学生们,培养他们的一技之长。而这一过程,就离不开实验场所和实验设备。与此同时,高职院校由于经费问题,不可能对各个专业的技术设备都引入自己的学校,所以可以实施校际间的共享,在满足双师型教师教学使用的同时,还可以促进教师间在技术方面的沟通。

(二)激励因素维度

一方面,提供多样培训,满足教师发展需求。双因素理论提出,只有在激励因素上下功夫,才能产生激励的效果。双师型教师在某种意义上讲是自我实现需求的人群,对不断提升自我的能力和素质是非常渴望的,所以提供多样培训,是实现激励的重要途径。走“产、学、研”相结合的道路是不二选择,这里的“研”,不是指学术型的研究,也不是高、精、尖技术的研究,而是在生产、教学以及与企业的合作中对现有的设备、技术进行改造的研究。同时,国家应出台相关的优惠政策及法律条例,来促进企业和高职院校的交流,教师通过在企业工作,了解企业生产过程中存在的问题与困难,帮助企业解决一些问题,同时可以提高教师研究、分析和解决问题的能力,积累丰富的实践经验,提高教学水平。另外,在学校内部,可以适当采取“以老带新、以优带新”等方式来锤炼教师基本功,提高岗位技能,立足岗位成才。这样使得新进来的双师型教师在更短的时间内熟悉本学校本专业的教学水平、学生特点、就业情况,为今后有的放矢地开展实践教学活动打下基础。

另一方面,增加双师教师认可度,使其地位提升。双因素理论认为,只有员工在工作上得到应得的认可的时候,才会更加有动力投入到工作中来,而且这样的动力也更为持久。双师型教师由于在各种条例中定义不一,常常会引起歧义,误认为双师型教师就是简单拥有两个证书就可以了,并没有对其真正的核心能力有所了解,更谈不上认可了。所以,要从相关政策高度,对双师型教师的基本内涵、特征、资质予以明确化、具体化。并在社会大环境下,积极营造双师型教师发展的良好氛围,关注职业教育的发展,承认双师型教师的贡献,使他们在得到认可的同时,投入更多的热情、更多的精力来巩固这种认可,进而为社会输送更多高质量的应用型人才。

参考文献:

[1]张洁.论我国高校青年教师激励管理—以双因素理论为视角[J].黑龙江高教研究,2007(12).

[2]高职高专教师“双师型”师资队伍建设研究报告[EB/OL].http://www.sie.edu.cn/GJjiao/921006/921006cl/dzb/921006xmyjbg/ss8/ss8.htm.

[3]易兰华.高职“双师素质”教师的素质特质及管理激励研究[J].成人教育,2009(02).

[4]叶章勇.从国际比较角度看高职“双师”素质及培养模式[J].中国成人教育,2007(10).

[5]李栋学.关于职教师资队伍建设中几个问题的思考[J].职教论坛,2006(9).

[6]熊玲鸿.浅谈高职院校“双师型”教师队伍建设[J].教育学术月刊,2010(2).

[7]吴雪萍.基础与应用—高等职业教育政策研究[M].杭州:浙江教育出版社,2007.

责任编辑:陈春阳