三门多宝讲寺的藏式建筑符号与壁画艺术初探

2016-01-28赵欣

赵 欣

(台州学院 艺术学院,浙江 台州 317000)*

三门多宝讲寺的藏式建筑符号与壁画艺术初探

赵欣

(台州学院 艺术学院,浙江 台州 317000)*

摘要:地处浙江省三门县的多宝讲寺在建筑风格上呈现出汉藏合流的特征。寺内可见典型的藏式建筑如白塔和转经殿,主体大殿结合了藏传佛教的宫堡式底座和汉式门窗和歇山大顶,在立柱檐椽、梁枋斗拱等主要建筑构件上融合了双鹿法轮、八瑞相、六字箴言等大量藏式建筑符号;大雄宝殿回廊与弥勒殿内墙分别以藏传佛教的千手观音与五部佛为主题,由康巴地区的藏族画师精心绘制。多宝讲寺作为江南藏传佛寺的首刹,在融合汉藏建筑艺术和丰富地方建筑类型等方面都具有较高价值。

关键词:多宝讲寺;藏传佛寺;建筑符号;壁画

一、多宝讲寺的建寺史略

江南首座汉藏兼修的藏传佛寺,一座金碧辉煌的庄严古剎——三门多宝讲寺,坐落在浙江省三门县高枧乡的龙头山麓,群山环抱,林木幽深,地处闹市与群山之间,正所谓“出一步红尘,退一步清修”。

古剎始建于东晋,初名“龙翔院”。南宋时始改称今名,曾属天台山国清寺下院。至清道光二十五年,僧印宗建造法堂,新塑金刚。清同治元年(1862)徒孙吉静重建此寺。[1]数百年间,虽屡有修缮,但也历经劫难。20世纪80年代,虽然寺院遗迹尚存,但庙宇已倾颓殆尽,仅存大雄宝殿的屋架柱梁,亟待修复。因资金所限,多宝讲寺的单体建筑历经了十多年的逐一重建。1992年智敏上师住持时,率众重铸山门,并新建宗喀巴大师殿;直至2006年佛寺中的最大主体建筑“大雄宝殿”落成;随后弥勒殿与转经殿完工。经过工匠的精雕细作和康巴地区的唐卡画师们对佛寺多处壁画的绘制完善,多宝讲寺终成现在的规模,其建筑布局融会汉藏风格于一体,成为江南藏传佛教首剎。

二、多宝讲寺的建筑风格概述

三门多宝讲寺虽地处距离藏区4 000多公里的江浙沿海,但寺庙显密同修的佛学教义使得佛寺的建筑风格显现出汉藏合流的特点。信仰是藏民族文化中不可缺失的精神情怀与灵魂归宿。由于藏地高原的地域性在某种程度上维持了自然天成的西藏文化的封闭与原始,[2]特殊的高寒地域与藏民族文明是孕育藏传佛教艺术的母体。“形而下者谓之器”。建筑是人类文明传播和承继的物质载体,也是文化艺术的容器,而宗教建筑更是集宗教文化与艺术的大成。想要深入解读藏传佛教建筑,除了读懂其建筑和构造语汇之外,背后的历史成因及宗教文化更有待于我们深入研究。笔者多次造访该寺,参观考察其选址布局和建筑营造特点,也曾虚心向僧宝大师求教关于显密教义的基本道理,略有所得。

从整体平面布局看,多宝讲寺的组织结构和流线设计属于典型的汉寺营造方式——依山傍势而建,主体建筑中轴对称,从低到高渐进式排列。

图1 多宝讲寺平面布局及重要建筑分布

从平地开阔的山门入口,依次为弥勒殿、大雄宝殿、药师殿、藏经阁,配殿和附属建筑皆有章有序地布局于轴线两侧,如僧舍、方丈楼、客房等。多宝讲寺的整体布局强调对称感及纵深感;同时,寺内藏传佛教的功能建筑如转经阁,又打破了汉传佛寺的对称格局。另外,在龙头山顶伫立着一座典型的藏式白塔,从用料选材到浮雕装饰都极为考究,在江浙一带着实罕见。

多宝讲寺的建筑吸纳了藏传佛教的宫堡式底座结合汉式木构宫殿的营造方式,增加了回字形的大殿回廊,在立柱檐椽、梁枋斗拱等主要建筑构件和墙体壁画装饰上融合了藏族、印度、尼泊尔等地的宗教元素,形成了别具特色的汉地藏传佛寺。本文涉及的重点建筑符号与壁画位置如图1所示。

三、多宝讲寺的建筑符号

1.整体色彩

藏传教建筑的色彩追求强烈的对比效果,使用补色对比色,这种对比表现主要体现在建筑立面的虚实对比和繁简变化上:如建筑下部封闭围合仅饰以小面积的梯形藏窗,上部则选择汉式格窗,显得通透轻盈;大面积墙面用统一色调,内部回廊及建筑构件则施以密集的彩绘和雕刻,这与汉传寺庙追求简朴清雅的审美取向有很大差异。红色、黄色、黑色是藏寺中最常见的颜色,在多宝讲寺中汉族工匠删繁就简地对色彩进行了梳理,主体建筑的外墙主要用红色与黄色,梯形藏窗的边框则舍弃了黑色而改用绛红或黄色。建筑细部的用色则极为艳丽明快,色彩纯度高且对比强烈。金色也是普遍的应用色,多用于屋顶、壁画、藻井、彩画、佛像等,使建筑显得更加富丽堂皇。

2.屋顶造型及装饰

多宝讲寺的弥勒殿与大雄宝殿的主殿皆为汉藏结合的形式(图2)。主殿下为藏式“须弥座”,顶部装饰女儿墙,上为重檐歇山琉璃瓦顶,檐口饰以镏金云头挂板,斗拱彩绘,非常炫目。正脊安置镏金宝瓶及火焰宝珠,大歇山顶飞檐起翘,形如大鸟羽翼舒展的优美曲线。

多宝讲寺主要建筑的平顶或歇山式金顶的正脊部分都耸立着金光熠熠的双鹿侧伴八辐法轮,并装饰有胜利幢、宝瓶等吉祥八宝藏传佛教符号。

图2 大雄宝殿屋顶造型

这些镏金装饰冲破平稳的天际线,使气势恢宏的建筑更显得华丽高大,引人肃敬。其中双鹿法轮为藏寺屋顶上的标志性装饰物,在多宝讲寺的大雄宝殿与弥勒殿的藏式平顶即可见双鹿法轮端坐在平顶的最前端,药师殿为汉族传统的重檐歇山顶,置于歇山顶之上。双鹿侧伴的八辐金轮是佛教的徽像,代表着佛陀在瓦腊西纳附近斯里那他鹿野苑的首次传法。这次传法也被称作“初转法轮”。当时,佛陀向无谓印度托钵僧宣讲“四圣谛”和“八正道”教义。[3]作为寓意着教义的符号,銮金立体双鹿侧伴法轮雕塑普遍置于佛殿屋脊之上,象征着佛法普照众人。双鹿金轮的雕像亦可见于神圣坛城宫的四个门道上。

3.门窗

弥勒殿大门朝南,制作精致的汉式六扇方格纹木门立于木框间,裙板上饰以吉祥结的纹样,八棱红色立柱托起华丽的横梁,梁枋上为对称式的旋子彩画,主题是各种形态的藏传佛教符号如八瑞相等。大雄宝殿的主殿大门为朴实的绛红色汉式木构板门隔窗,搭配藏式的彩绘柱头和梁枋,装饰繁复、纹饰精美,别有一番混搭的美感。大雄宝殿与弥勒殿的主墙体上都配有藏式梯窗,上窄下宽,外涂深红色边框,逐层向内收缩,不仅构图稳固大气且增强了屋顶的纵深感。

4.室内及建筑构件

多宝讲寺大雄宝殿内殿供奉贴金释迦摩尼造像,地设长条禅座,上铺五彩条毯,供僧侣集体诵经使用。殿内承重构件立柱为藏式朱红四方棱柱,柱首上彩绘莲花、祥云、烈焰等图案,突出了红色柱梁的装饰性,弱化了斗拱的功能性;柱头额枋沥粉描金精雕细刻,图案精美。殿顶天花以方格网状绘制曼陀罗花彩画,花瓣内绘蕴藏梵文六字箴言。殿内立柱上悬挂蟠龙祥云花纹的藏式织毯,梁枋间有经幡帷幔、华丽伞盖、藏式刺绣堆绣等,在僧众诵经声中徐徐摆动,营造出雪域高原神秘的宗教氛围。[4]

5.转经廊房

转经廊房是藏族寺庙典型的功能性建筑,一般在寺内主殿外围建设“回字形”围合式的转经通道,如大昭寺中环绕主殿觉康一周;或为独立的长廊式,如拉卜楞寺的转经长廊,廊道里排列着1 700多个绘制藏文符号和佛经的木质转经筒,绵延3.5公里,环绕整个藏庙建筑群,转经者络绎不绝。多宝讲寺的转经廊为围合式的小型独立建筑,藏式平顶之上覆以汉式的四角攒尖顶,上覆金色琉璃瓦。廊坊上绘制藏文的六字箴言及藏式吉祥图案。转经廊中心内设最大的木质转经筒直径约2米,与外围的金属转经筒合计16个。

6.白塔

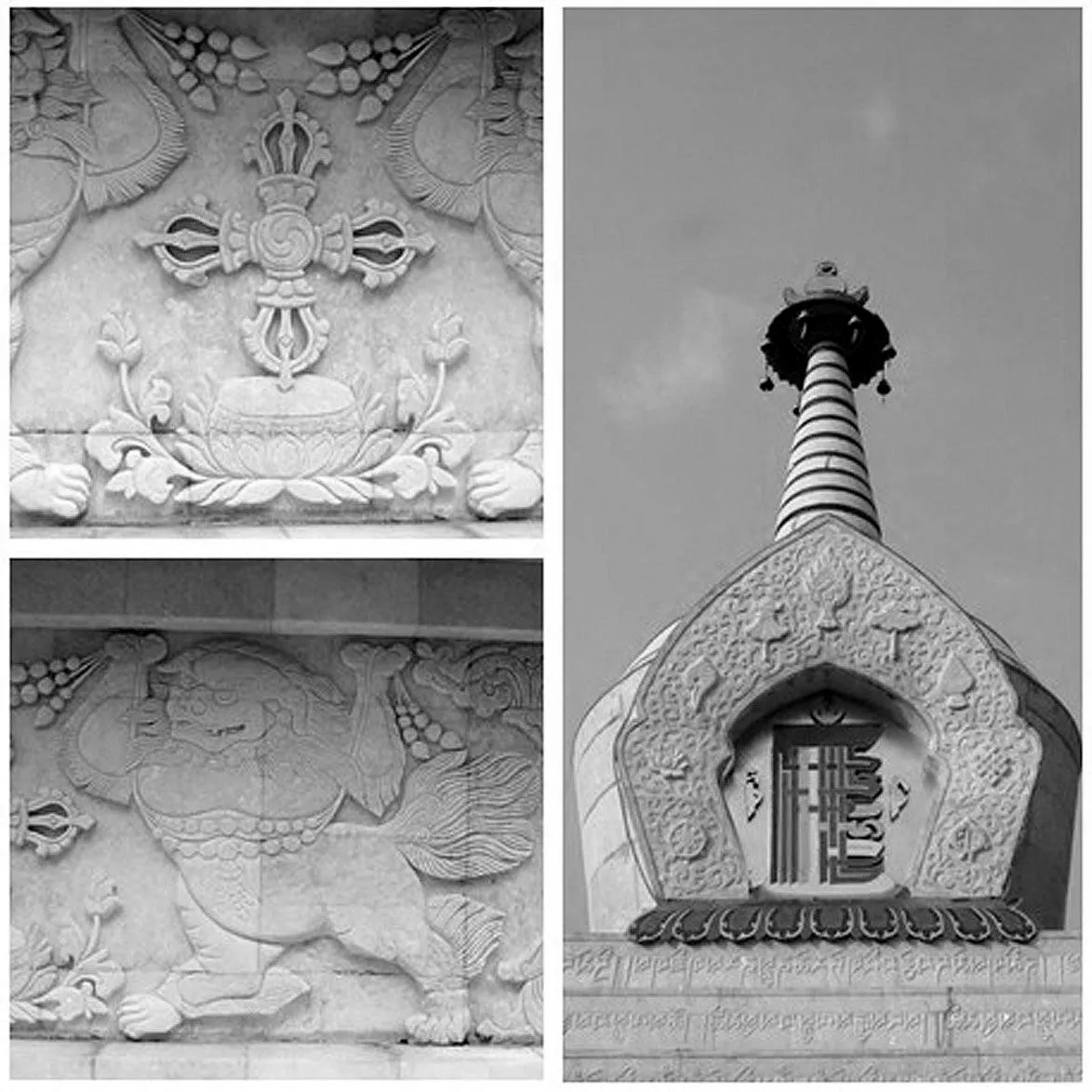

位于龙头山顶,参照印藏佛塔的式样为纪念清定上师的功绩而建立,为舍利塔。塔形是古代印度比较原始的覆钵式佛塔,这种覆钵式塔一直为藏传佛教所独有的形式,也被人们俗称为“喇嘛塔”。[5]这座舍利塔由高级缅玉垒成,塔高9.6米,佛塔分为基座、塔身、塔顶三部分:基座为方形,采用须弥座式建造,以“亞”字形折线式束腰,在基座半腰部位雕有莲花、金刚十字杵等符号,还有作托举装的巨力神狮,雕刻细腻工整;塔身为一个半圆形实心体覆钵,塔顶上的塔刹由日、月、火焰符号合成的宝刹与垂挂流苏的伞盖组成,材质均为铜质镏金,在蓝天映衬下缅玉的温润洁白与金色装饰相得益彰(如图3)。

图3 藏式白塔及细部

7.其他藏式装饰符号

(1)白象:两尊白象分列多宝讲寺的弥勒殿前平台两侧,均由白色缅玉雕成,身披金色挂毯背负金轮,造型威严,细节严谨。象由于体大,个性温和,为佛教所推崇。白象宝表示佛法力大无比,其有六牙,表示“六度”,四足象征“四如意”。白象宝是众多金刚乘神灵的坐骑。大象尤其是中部或东方的蓝色不动金刚部怙主的坐骑。承托着不动金刚宝座的八头大象使中部或东方等同于印度大陆,成为宇宙中心,因为在吠陀神话中,这块大陆就是由八头大象承托的。

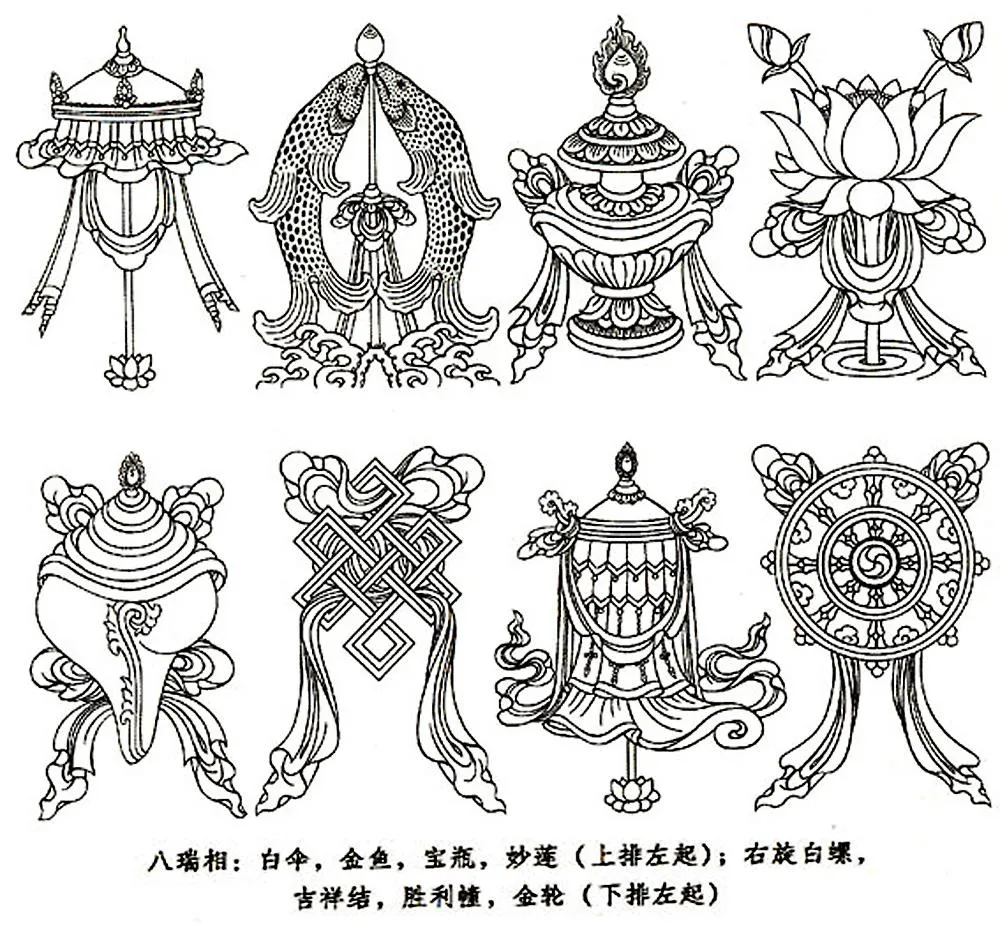

图4 八瑞相图示(吉祥八宝)

(2)八瑞相:亦称“吉祥八宝”或“八吉祥”,其传统排列为:白伞、金鱼(双鱼)、宝瓶(贯)、妙莲、右旋白螺、吉祥结、胜利幢、金轮(图4)。“八瑞相”贯串了佛教的基本教理和教义,为藏传佛教常用法器和装饰图案。在多宝讲寺中,八瑞相以各种形式贯穿在所有建筑局部装饰中,如在大雄宝殿屋顶出现的镏金雕刻的胜利幢、金轮,方丈楼外墙金色圆形浮雕则为双鱼与宝伞的组合,这些装饰符号还频繁地出现在大雄宝殿大殿梁枋天花上的彩画以及弥勒殿供桌香案等处。象征好运的八瑞相图案还被装饰在各种各样的佛教供物、木雕家居、门窗镶板和腰板细部装饰,以及金属陶瓷器皿、藏式织毯等生活器物上。汉地佛教中,八大象征物代表佛陀身体的八大器官,与此相仿,藏族传统则把八大象征视作佛陀身体的组成部分。佛教密宗绘制“曼陀罗”时则以“吉祥八宝”代表八大菩萨。在藏族艺术中,八瑞相可以独立出现,也可以画成两、四、八个成组绘制。八吉祥整体构图时,通常以水瓶形状出现。

(3)六字箴言:汉字音译为:唵(an)、嘛(ma)、呢(ni)、叭(ba)、咪(mi)、吽(hong)。是藏传佛教中最尊崇的一句咒语,密宗认为这是秘密莲花部的根本真言,也即莲花部观世音的真实言教,故称六字真言。六字箴言可以出现在任何建筑的局部装饰上。

(4)五彩经幡:也称为风马旗,分别为白、黄、红、绿、蓝五色,为五佛的五种颜色。经幡是藏传佛教特有的一种宗教符号,形状多为长方形或三角形,上面用木质雕版印刷密密麻麻的经文、佛像或是吉祥符号,五色相间地按序列串联在一起,在佛殿顶部、山顶巨石间、高大的松柏树枝等地大量悬挂,在大地与苍穹之间随风摇曳,象征着僧俗信众精神世界与神灵的交通媒介。

四、多宝讲寺的壁画彩绘艺术

多宝讲寺内的壁画彩绘遍布各大主要建筑的室内外墙体或梁枋之上。据寺院僧侣介绍,壁画均为康巴地区的藏族画师精心绘制,壁画颜料采用石质矿物调入动物胶和牛胆汁,便于凝固与保持光泽;壁画取材与唐卡一样,题材以佛教经藏、历史人物、风俗故事为主。以下重点选择几处代表壁画作一介绍:

1.千手观音

位于多宝讲寺内大雄宝殿北面回廊墙体的壁画上(图5)。画幅大小与墙面等宽、等高,画面法身观世音菩菩萨有八手,化身观世音有九百五十二手,合为千手。顶为十一面,下三面,中白左红右绿;中三面,中绿左白右红;上三面,中红左绿右白,这九面为静面;再上面是一忿怒面,有三眼,发棕色上指;顶面为佛面(阿弥陀佛),十一面代表所有诸佛,千手代表一千轮王,千眼代表贤劫时千佛。大雄宝殿壁画上的千手观音是藏传佛教的画法:十一面千手观音都是十一手重叠,千手作成放射形的三层围扇狀,四十八手中各有执物,极为繁复精致。笔法细腻娴熟,线条工整流畅,设色准确明丽,人物刻画生动,比例准确,可见藏族画师的功力与用心。

图5 大雄宝殿回廊壁画——千手观音

2.五部佛

绘制于弥勒殿的室内立面墙壁上,构图严谨,色彩艳丽,笔法细腻笃定,佛像表情栩栩如生,服饰和手持器物的细节都非常精致准确(图6)。五部佛是金刚乘佛教教法的核心,五胜佛①构成了几何形状坛城的基础,它们占据中央点和四大基本方位,是其完美特质的形象化表象。坛城的轴线沿着太阳的路径,底部为东(面对观者),顶部为西。五佛代表净化后的“五蕴”“五大要素”“五官”“五识”。②每尊佛都有特定的方位、颜色、种子字符、动物宝座、伴神、菩萨和神灵的后代、特定的手印和象征性的标识或器物。[6]

五部佛包括:(1)蓝色不动如来佛(中央或东方);(2)白色大日如来佛(东方或中央);(3)黄色宝生如来佛(南方);(4)红色无量光如来佛(西方);(5)绿色不空成就如来佛(北方)。在不同的密宗体系中,大日如来佛和不动如来佛的五毒、五蕴可与智薏互换,它们都占据东边的中央位置。在早期的汉地佛教和后期的日本佛教中“拜”大日宝如来佛极为盛行。在众多早期的瑜伽密续中把大日如来佛的白色善相化身置于中央位置。许多半怒相的蓝色本尊神,如喜金刚、密集金刚、转轮王、多闻天王和时轮金刚这些后期的无上瑜伽密续神灵也都让蓝色不动金刚佛占据中央位置。

在肖像画法上,五部佛一般画成佛的变化身,他们身披佛教僧人所传的暗红色僧袍。在呈现受用身时,他们佩戴菩萨所戴的十三种神圣饰物,呈金刚萨埵姿,在胸前持有各自的器物。

3.生死轮回图

最早源自古印度佛陀时代的石窟壁画,也叫《六道轮回图》,位于寺内大雄宝殿入口东侧立面墙壁上。藏传佛教重视用图案形象来教育僧众,因此众多的藏传佛教寺庙都以唐卡画、壁画、酥油花、剪堆(又称堆绣)来解释佛教基本的宇宙观,此画作为佛教入门级教理示意图,常绘于大经堂的外壁上。

《生死流转图》构图严谨,蕴藏深意:画面主体部分是一个巨大的命运圆轮,被棕色的阎罗鬼王所抓执,巨牙獠齿衔着轮的上部,象征着轮回中的六道众生都逃不脱死亡魔的控制,整个构图呈圆轮图示,内外共分四道图层。图层中心是鸽子、蛇和猪三种动物,分别象征生死轮回的根源贪、嗔、痴,即鸽子代表贪,蛇代表嗔,猪代表痴。[7]

图6 弥勒殿壁画——五部佛

第二层次的环形为黑白两段,象征着三善道与三恶道。第三个层次是描述众生轮回的处所,善恶六道把圆盘分为六大段落绘于画面最主要的中心位置,详细图解生命轮回的六种形式,即上部是天道,顺时针方向轮转依次为阿修罗道、畜牲道、地狱道、饿鬼道及人间;也有另一种画法,把天界与阿修罗界合成一格,合并为五道。

建筑是文化的载体,宗教文化的传播与相应的佛寺建筑密不可分。藏传佛教几百年来在汉地传播过程中因时制宜、因地制宜。三门多宝讲寺作为江南藏传佛寺的首刹,正是体现了汉藏建筑风格的兼容并蓄,尤其在建筑单体上结合了藏式宫堡形底座与汉寺木构门窗,金顶上饰以藏传佛教独有的宗教符号,整体和谐合一。藏传佛教中诸多神秘的宗教符号都有其对应的象征,这些符号既出现在唐卡绘画和器皿服饰上,更频繁地出现在建筑构件和家具的装饰上,作为藏传佛寺建筑的重要组成部分,多宝讲寺的建筑符号和宗教壁画成为传达藏传佛教教义和人生哲理的重要依托,也为我们学习和研究藏民族雕塑绘画等艺术提供了重要途径。

注释:

①五胜佛是五部佛的另一种叫法,梵文为panchakula,藏文为Rigs-lnga。

②五识:透过眼、耳、鼻、舌、身五种感觉器官表现出来的五种认识。

参考文献:

[1]学佛网.多宝讲寺[EB/OL].[2008-07-24].http://www.xuefo.net/nr/article1/6136.html.

[2]黄宝富.地域、宗教及民族:西藏电影的文化镜像[J].浙江师范大学学报:社会科学版,2013(5):114-118.

[3]罗伯特.藏传佛教象征符号与器物图解[M].向红笳,译.北京:中国藏学出版社.2007:244.

[4]陈耀东.中国藏族建筑[M].北京:中国建筑工业出版社,2007.1.

[5]高倩如.汉、藏传佛教寺院建筑比较研究[D].兰州大学,2013.

[6]徐潜.中国藏传佛教建筑[M].吉林文史出版社.2014:64,155.

[7]人人网.生死轮回图[EB/OL].[2013-12-08].http://blog.renren.com/share/240355252/14130795357.

(责任编辑傅新忠)

Tibetan Architectural Symbols and Mural Art of Duobao Temple

ZHAO Xin

(CollegeofArts,TaizhouUniversity,Taizhou317000,China)

Abstract:Located in Sanmen county, Zhejiang province, Duobao temple shows a typical Tibetan architecture style, such as the white pagoda and the prayer’s corridor. The main hall combines the Fort-type base typical of the Tibetan Buddhist palace with the Chinese style doors and windows and the large saddle roof; in column eaves rafters, Liang Fang brackets and other major building components, a great deal of Tibetan architectural symbols such as two-deer-statue chakra, eight lucky images and six-character admonitions, etc. are integrated. The corridor of the Mahavira hall and the inner wall of the Maitreya hall are decorated respectively with Tibetan Buddhist Avalokitesvara and five Buddha as the theme and were painted by Tibetan artists from Kumbaya. Duobao temple enjoys great value in the fusion of Chinese and Tibetan architectural art and enriches the local building types.

Key words:Duobao temple; Tibetan Buddhist temple; architectural symbols; murals

中图分类号:TU252

文献标识码:A

文章编号:1001-5035(2015)06-0119-06

基金项目:浙江省台州市哲学社会科学规划课题“从台州多宝讲寺看汉藏佛寺建筑艺术的融合”(12GHB05)

作者简介:赵欣(1980-),女,浙江温岭人,台州学院艺术学院讲师,文学硕士。

收稿日期:2015-10-17