从认知隐喻的角度谈旅游文本翻译的问题及解决方案——以张家界国家森林公园旅游文本为例

2016-01-27王强王斌上海理工大学外语学院

王强王斌上海理工大学外语学院

从认知隐喻的角度谈旅游文本翻译的问题及解决方案

——以张家界国家森林公园旅游文本为例

王强王斌

上海理工大学外语学院

摘要:纵观过去几十年针对翻译文本的研究,多数的学者多应用德里达的解构主义,抑或是尤金·奈达的功能对等的理论进行翻译方面的研究,认知语言学的兴起为国内翻译研究者提供了一个全新的视角,从而更好地解读翻译中所存在的问题,深刻地剖析文本误译或错译产生的潜在问题。在此基础上,翻译工作者能够采取更为恰当的方式对语料进行解读。本文将以Lakoff等人所提出的认知隐喻理论为基础,分析张家界国家森林公园旅游文本,指出其中所存在的问题并提出相应的解决策略。

关键词:认知隐喻张家界国家森林旅游文本翻译解决策略

一、前言

翻译研究一直欣欣向荣。在过去,翻译界出现了很多流派,如结构主义、解构主义以及认知翻译。结构主义翻译观认为,源语言所在文本有固定的意义,作者的感受为源语言的核心,因而在翻译的过程中,译者必须尽可能以原文作者的感受为出发点,用目的语进行相应的表达,尽可能地达到目的语和源语言在形式和内容上的高度一致。而随着结构主义的发展,解构主义应运而生。解构主义在一定程度上是对结构主义的继承,但也摈弃了一些结构主义的局限性。解构主义者认为我们对前人作品的理解受到所处历史时期的制约,即文本具有历史性,因不同的时期有不同的理解,原文便总是在不断的改写和重建(廖七一,2002:73)。据此可以推断,解构主义者认为,纯粹的意义根本不存在,意义的存在一定程度上受时空的制约,读者所处的时代和意境不同,解读出来的意义就会相应地改变。这两大翻译观引发了人们的进一步思考,很多学者发现解构主义和结构主义的翻译观仍存在很多不足。认知语言学的兴起,更科学地阐释了翻译的相关问题。当今翻译界,以认知体验观、认知识解为主要的翻译解读角度,具体地说来,大多学者从概念隐喻和概念整合理论对各种翻译文本进行解读。

二、概念隐喻视角下的翻译观

概念隐喻(Conceptual Metaphor)最早由Lakoff和Johnson在《我们赖以生存的隐喻》(Lakoff&Johnsen: 1985)中提出。此书中,概念隐喻被看做一种认知世界的工具。隐喻本质是概念性的;隐喻是跨概念域的系统映射;映射遵循恒定原则;概念隐喻的使用是潜意识的等。概念隐喻理论认为隐喻是从具体的概念域向抽象的概念域的系统映射;隐喻是思维问题,而非语言问题;隐喻是思维方式和认知手段。该理论很快引起很多翻译理论家的注意,他们将概念隐喻运用到翻译研究中并发表了很多优秀著作,如Peter Newmark曾在《翻译问题探讨》(Approaches to Translation)中提出了七种隐喻翻译方法。许多国内从事翻译研究的学者也以认知隐喻为导向,作了一系列的研究,如翻译认知嬗变(王斌:2001(4):31-52)、认知翻译观(王寅:2006(26):15-21)。根据概念隐喻的工作机制,概念隐喻实际是两个不同域之间的投射过程,隐喻就是隐喻概念由始源域(source domain)熟悉的、具体的概念域映射(mapping)到未知的、抽象的目标域(target domain)。这其实吻合了翻译的过程,译者将源语域的一个因子经过处理后投射到目的域以后输出,并用目的域表达出来。

三、认知隐喻视角下的旅游文本案例分析

例1.黄石寨位于张家界森林公园西部,相传汉留侯张良隐居此地受难被其师黄石公搭救,故得名。

译:Huangshi Village lies in the west of ZhangJiajie Forest Park.It is named after the story of Zhangliang, the Marquis of Han Dynasty.When he was the recluse here, his teacher, Mr.Huangshi, saved his from his sufferings.

例2.谁人识得天子面,归来不看天下山。

译:After a visit to the Emperor Mountain you’ll pay no attention to any other mountain under the sun.

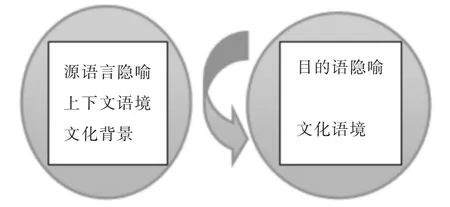

例1与例2,对于译者而言,通常是一个较为棘手的任务。两个源语言中包含了丰富的源于(语)文化,对目的语的读者而言,直译显然不能达到理想效果,相反会导致误解。从概念隐喻的角度来讲,读者建构概念隐喻时,无法形成有效的投射。两个参与投射的概念域分别为源语言域,其中源语域参与投射的因子有:源语言隐喻、上下文语境、文化背景。而目的域的相关因子为:目的语隐喻、文化语境。如图示一所示。

图一 翻译所对应的隐喻投射过程

依照图示,译者翻译的过程就是隐喻构建的过程,意义是否能准确地传达关键在于构建过程是否合理、成功。其构建过程相当复杂,投射的因子在一定程

度上决定译者所采取的翻译方式:归化、洋化或是采取补偿策略。如例1所示,其中包括源语言文化中特有的典故,当该因子直接投射到目的域时,无法产生相应的联系,由于文化背景中无对应因子,故隐喻的投射过程失败,所得到的译本亦无法为目的语的读者接受。在此情况下,译者采取Paraphrase的策略,对该典故进行解释,向目的域所在的范畴添加相应因子。目的域读者在对背景文化有了一定的了解后,该隐喻构建过程便可成功。在这种投射情况下,产生的译文也能为目的域的大众所接受。

四、总结

源语言向目的语转化的过程,实际是隐喻构建的过程,该过程不是简单的两个不同语言域之间的直接投射。它仍然涉及很多因素,如文化背景、文本所处的语篇等。译者掌握一定的隐喻知识,处理多语言之间的转化便能更加得心应手。

参考文献

[1] Silverman.H.J.Derrida and Deconstruction [M].New York:Routledge,1989.

[2] Lakoff,G&Johnsen,M.Metaphor we live by[M].Chicago: University of Chicago Press,2005.

[3] Cameron,L.Researching and Applying Metaphor[M].上海:上海外语教育出版社,2001.

[4]廖七一.当代西方翻译理论探索[M].南京:译林出版社,2002.

[5]王斌.解构与整合的比较研究[J].中国翻译,2006(1): 11-14.

[6]王斌.隐喻系统的整合翻译[J].中国翻译,2002(2):24-29.

[7]王寅.认知翻译研究[J].中国翻译,2012(4):17-25.

[8]王寅.认知语言学的翻译观[J].中国翻译,2005(5):15-21.

[9]肖家燕,李恒威.概念隐喻视角下的隐喻翻译研究[J].中国外语,2010(5):106-112.