压力状态下运动员深度知觉表现特征

2016-01-22乔智,王进

乔 智,王 进

(浙江大学 教育学院体育学系,浙江 杭州 310028)

压力状态下运动员深度知觉表现特征

乔智,王进

(浙江大学 教育学院体育学系,浙江 杭州 310028)

摘要:研究运用一个2*2的实验测试不同等级的运动员分别在有压力和无压力条件下的深度知觉表现水平,旨在观察压力对运动员深度知觉的作用。随机选取32名不同等级的运动员(男性18名,女性14名;国家健将级运动员5名,一级运动员11名,二级运动员16名),完成一个判断纵向放置于身前远处杆长度的实验任务,来测量深度知觉表现水平。压力的实施采用限时、实验过程摄像和实验结果即时反馈的方式。研究采用T检验和协方差对实验结果进行分析,结果显示:①高级运动员在深度知觉表现水平上优于一般运动员;②在压力状态下,高级运动员和一般运动员深度知觉表现水平有所提高;③且在变化幅度上,两组之间不具有显著性差异。

关键词:深度知觉;压力;长度判断;“clutch”现象

0前言

压力会影响运动员在比赛中的成绩,意味着它是每个运动员都不得不面对的问题。在一些情况下压力使运动员不堪重负,运动表现水平下降;也有一些情况,在压力下运动员的表现水平反而提高,甚至超出平常的水平。例如,在1995年NBA东部半决赛第一场,步行者与尼克斯的比赛,在步行者队落后尼克斯队6分,比赛只剩下8.9s钟的情况下,米勒连续投中两个三分球,并迫使对方犯规,两罚全部命中,以2分险胜对手。2004年,火箭队主场迎战马刺队,火箭落后对手8分,比赛只剩下最后35s钟的情况下,麦迪连续投中4个三分球以及1次罚球命中,最终以1分险胜。这些案例的共同特点都是在比赛最后的关键时刻,在极大的压力下,运动员仿佛获得了“额外的能量”,发挥出比平时更加完美的表现[1]。

深度知觉指的是个体对物体远近距离感知的判断,它是我们获取空间信息的重要途径,也是运动心理学中的重要心理指标。运动项目中很多技术动作都和深度知觉有关,比如篮球的投篮、足球的传球、网球和羽毛球接发球、田径运动员调整步幅等等。目前已有很多研究证明深度知觉在体育中有着非常重要的地位,精准的深度知觉判断是运动员展现技术动作的必要条件之一[2]。

以上NBA的案例和有关深度知觉的研究说明,深度知觉和压力之间可能具有一定的相关性,即压力下深度知觉表现水平发生变化,进而促进了运动员的运动技能的完美发挥。遗憾的是目前没有研究证实压力和深度知觉之间的变化关系,所以我们还不能武断的下结论。本研究试图探究压力对深度知觉的影响,为相关内容提供一些实证支持。

研究依据注意理论和运动员认知的专家解释范式[3-5],认为在一定压力负荷状态下,运动员的注意域会变得狭窄,这样将有利于过滤无关信息的干扰,促进深度知觉的精准判断。同时,相关的研究建议[6,7],由于运动训练会促进空间感知、决策和压力应对的优化,高级运动员相对于一般运动员在认知过程中会表现出更优化倾向。所以,研究提出以下三个假设:

①高级运动员比一般运动员的深度知觉表现更加准确;

②有压力状态下比无压力状态下的深度知觉表现更加准确;

③在有压力状态下,高级运动员比一般运动员的深度知觉表现更加准确。

1实验方法

1.1实验设计

研究基于双因素析因设计实验,采用2*2完全随机化实验的基本模式。被试分为高级运动员组和一般运动员组,在有压力和无压力的环境下对深度知觉进行测量。实验中压力对技能的因素水平,并以深度知觉为因变量的实验设计范式,是测试假设的基本思路。

在设计实验的过程中,为了保证实验的信效度,需要控制的变量:眼球高度[8](保证被试都在同一高度进行深度知觉的判断)、杆放置距离、测试工具是否和被试双眼连线垂直(确保被试看到的纵向深度相同)、测试工具长度和数量(5根不同长度的杆,长度由短至长呈递增规律,采用计算机随机产生测试工具的出现顺序)、实验场地的亮度[9](实验过程中采用灯光照明)。

1.2被试

本研究随机选择32名运动员参与实验(平均年龄=23岁,SD=3.00),其中16名为高级运动员(其中国家健将级运动员5名,国家一级运动员11名),另外16名为一般运动员(均为国家二级运动员),有关同类研究表明,深度知觉在性别[10]和运动专项[11]上并无显著性差异,所以本研究没有考虑被试男女被试等同和运动员不同专项的因素。

1.3实验任务

实验任务是让被试在实验室环境中判断远处纵向放置杆的长度(杆为直径三毫米、长度可自由截取的碳纤维材质)。被试端坐于桌前的椅子上,双眼观察纵向平放于4m外不同长度的杆,判断纵向平放于桌面上杆的长度。根据被试判断的长度数值和真实数值的差别计算误差率,用误差率的大小衡量被试的深度知觉表现水平。为了能够更有效地给被试施加压力,以及本实验的意图是测量运动情境下深度知觉表现特征,所以并没有选择深度知觉仪,而是采用了在实验室中设计实验进行测量。

1.4压力的实验操作

实验中压力的实施采用限时作答、实验过程进行录像和阶段成绩即时反馈给被试三种方式。在实验操作中,无压力组的放松状态尽可能地和压力组造成的紧张状态形成明显的对比,这样才有利于观察压力对深度知觉表现水平的影响。

1.4.1无压力条件的操作。无压力的条件主要依靠语言引导被试放松。在通知被试参与实验时,提示被试这只是一个有关视觉的小实验,实验任务很简单,视力正常的人均可轻松完成,实验的结果匿名记录。因为本实验采用平衡设计,第一组和第四组为无压力组。在第一组时,提示被试实验并没有正式开始,当前只是在做一个小的练习,练习成绩不计入总成绩。目的在于帮助被试熟悉实验流程,不用考虑太多,根据自己平时的习惯观察杆的长度并给出自己认为的结果即可。第四组实验时提示被试,实验已经基本结束,在实验的最后,不会有摄像和时间限制,希望被试再做一组实验,实验的结果不重要,只需要被试放松跟着自己的感觉进行判断即可。

1.4.2有压力条件的操作。压力的条件主要依靠限时、摄像和成绩反馈。在第二组和第三组压力条件组之前,给被试反复播放实验计时时间到的提示音“嘟”声(每次任务时间限制为1s),提示被试限时在实验中很重要,被试务必在提示音响之前作答,在短时间内想要完成实验任务就不能在完成的任务中进行思考,只能依赖第一直觉进行判断,否则会严重影响实验结果。一旦实验结果被影响,本次实验的参考性就大大降低,结果很有可能会因此被剔除。摄像的方法是体育领域研究压力经常使用的方法,并且已经被证明此方式足以引起被试的压力[12]。摄像的方式目的在于使用被试的自我意识作为一种压力源,让被试更加注意自己的外在表现,在第一组实验结束后,将摄像机准备就位,告知被试实验过程将会摄像,录像用于专家教授分析。成绩反馈的作用在于给被试增加需要处理的信息,在每组实验过后,告知被试本组实验的结果反馈给被试,被试在得知自己上一组表现的结果后,会有意识地对自己完成实验任务的过程进行调整,同时提示被试,反馈成绩的部分也会被录像记录。

在压力的实施的有效性上,根据预实验中被试的反馈,我们认为压力的实施有效。在预实验中,被试均反映在压力条件下,时间限制使被试感觉实验任务难度增加,完成任务时有紧迫感;在摄像条件下希望自己能够表现得更好;得到上一组成绩的反馈后,会有意识的对下一组深度知觉判断进行调整。在这样的压力下,有接近一半的被试相信自己能够很好地完成压力条件的实验任务。

1.5预实验

由于在本研究之前没有成体系的标准实验范式可供参考,所以在进行正式实验之前,要进行大量的预实验进行校正,确保实验结果的信度和效度。实验的完善过程见表1。

表1 预实验中的问题和校正方法

在预实验中,杆的长度分别为20、25、30、35、40(等差数列,公差为5cm)cm,放置在被试面前1m处。在经过开始几次判断熟悉后,被试可以很容易的判断准确杆的长度。为了避免实验结果的天花板效应,即实验任务过于简单,大部分被试都能表现得很好,于是把杆的公差从5cm改为3cm,为20、23、26、29、32,防止被试猜整数而恰好准确;而杆的放置距离由1m改为4m,这样视线和水平角度变小之后,判断的难度也随之增加。为了进一步提高任务的难度,告知被试杆的长度范围上限和下限各扩大一个公差,但不包括新的上下限,即18cm~34cm。由于实验所用的桌子颜色是深色,为了避免颜色对比太小对实验结果的干扰,于是把黑色的杆涂成白色,便于被试分辨。同时,为了确保实验的标准化,在杆放置的位置,做了被试看不到的标记,保证不会因为杆放置偏斜影响实验结果;并且在切换不同杆的时候,用挡板挡住杆和主试手部的动作。另外,在预实验中,发现被试经过20次左右的练习后,很快就能对杆的长度进行判断,为了提高限时压力的效果,限时的时间由2s缩短到1s。最后,在预实验中,采取了30次判断一组,第一组为无压力,第二组有压力,发现无论两组结果在T检验上差异不具有显著性,我们认为是实验任务的疲劳效应和学习效应对实验结果造成了影响,所以决定采用ABBA平衡法对实验任务的组数进行调整,共4组,按照无压力——压力——压力——无压力的顺序进行实验。

1.6实验步骤

在被试参与实验之前告知被试参与实验需矫正视力达到1.0以上,保证实验结果的有效性。

本实验采用excel软件记录数据,实验前将5根杆由短至长依次编号为1、2、3、4、5,用excel中随机函数(RandomBetween)生成出现顺序,杆的长度就是17+编号*3。当被试报出判断的长度时,用杆的真实值减去被试的估计值,用函数取绝对值(excel中Abs函数)即为被试判断的误差,误差和本次出现杆的真实值的比值就是误差率。每20次,即一组计算一次改组的平均误差,用于反馈给被试。

被试来到实验场地后,签署一份实验协议合同,表示自愿参与实验,随时可退出实验。实验开始后,指导被试坐在指定位置,告诉被试实验任务是判断不同杆的长度。实验过程中,要求被试把下巴固定在下巴托上,主试在4m外按照随机顺序给被试呈现5根长度不同的杆,共计十次,保证每根出现两次,让被试对五根杆的长度有初步的概念。

提示被试接下来是一个小练习,作为第一组无压力的测试记为A1组。A1组一共给被试呈现20次杆,让被试进行判断。在前10次判断结束后休息1min,避免视觉疲劳,20次结束后休息2min,并把A1组的平均误差以及误差高低处于什么样的水平(基于预实验数据)告知被试,给被试增加工作记忆的负荷。

休息完毕后进行第二组的实验,记为B1组。在B1组告知被试会有摄像机对被试进行拍摄,录像会用于专家分析。B1组一共给被试呈现20次杆,让被试进行判断。提示被试在这组实验中,会有秒表进行计时,时间为1s,时间到之后会有响亮的提示音,被试务必在提示音之前做出判断,否则此次成绩为0,即误差100%。前10次判断结束后休息1min,避免视觉疲劳,20次后休息2min,并告知被试本组判断的平均误差。

第三组记为B2,重复第二组实验。

第四组记为A2,撤去摄像机,提示被试判断不再有时间限制,尽可能在放松状态下进行判断,共20次,前10次结束后休息1min。本组结束后告知被试本组判断的平均误差。

1.7实验结果

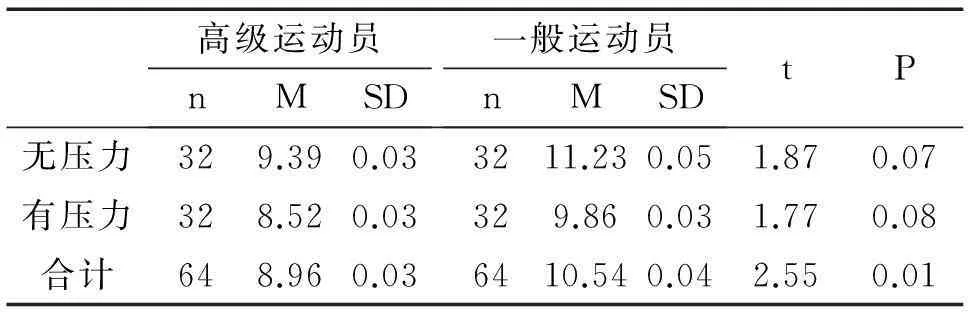

为了验证研究的假设1,观察高级运动员的深度知觉是否优于一般运动员,研究分析高级运动员16名的实验结果和一般运动员16名的实验结果。可以看出,统计时以误差率的高低来评判被试深度知觉表现水平的高低,误差率越低,说明深度知觉表现水平越高;反之,误差率越高,说明深度知觉表现水平越低。表2为16名高级运动员和16名一般运动员在压力组和非压力组实验(其中压力组2组,非压力组2组,共计4组实验)中的平均误差率。从表2可以看出,第一步对高级运动员和一般运动员在无压力条件下测试结果中,T检验的P值为0.07;第二步在压力条件下测试结果中,T检验的P值为0.08,两次的结果均稍大于具有统计学意义要求的0.05,差异不具有显著性;然而在合计中,高级运动员和一般运动员T检验差异性的P值为0.01,具有统计学意义,验证了研究的假设1。

表2 本研究中被试深度知觉表现水平(单位:误差率%)

进一步研究采用协方差分析观察压力是否引起了被试深度知觉表现水平的变化。因为本实验采用的是ABBA平衡设计,为的是平衡学习效应和疲劳效应,所以将每个被试的四组(A1,A2,B1,B2)数据重新整理,(A1+A2)/2为无压力状态下的误差率,(B1+B2)/2为压力状态下的误差率。高级运动员和一般运动员的分组方式作为固定因子,无压力状态下的成绩为协变量,有压力状态下的成绩为因变量进行协方差分析,观察压力对深度知觉表现的影响情况。

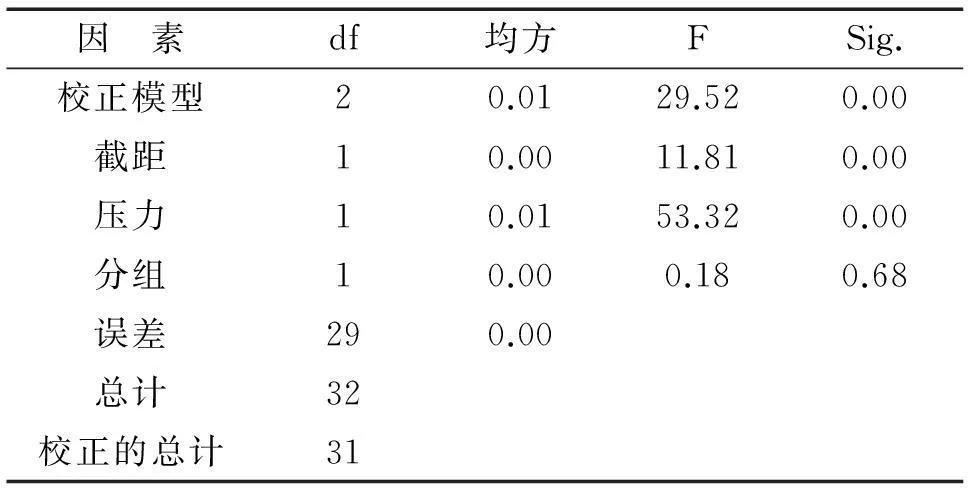

在进行协方差分析之前,要进行斜率同质假设,验证自变量与斜变量是否有交互作用,得出结果:校正模型F=20.70,P<0.05,说明存在对因变量(压力状态下的成绩)有影响的因素;无压力P<0.05,说明压力状态下的成绩差异具有统计学意义;分组和无压力之间的交互效应P>0.05,说明被试的分组情况和无压力状态下的成绩没有交互作用。满足协方差基本条件。

在满足斜率同质假设的基础上,对高级运动员和一般运动员在有压力和无压力状态下深度知觉判断的成绩进行协方差分析。从表3中可以看出,有压力状态下的成绩相对无压力状态下的变化效应具有统计学的意义(F=53.32,P<0.05)。但分组的分析结果表明,分组的主效应并不存在统计学的意义(F=0.18,P>0.05),说明实验中的压力条件在高级运动员和初级运动员之间并没有产生差异(见表3)。

表3 有压力和无压力的协方差分析结果

2讨论

研究基于深度知觉的训练理论、运动表现的倒U型理论和压力下注意域的变化理论,对深度知觉在不同运动水平和有无压力状态下的表现特征做出假设,并通过设计实验的方式对16名高级运动员和16名一般运动员的深度知觉表现水平进行测试,通过实验结果和之前的假设做对比,得出以下结论。

2.1不同运动水平的被试深度知觉表现

在本研究中,数据结果表明高级运动员在深度知觉表现水平上优于一般运动员,验证了本研究的假设一。统计分析显示,高级运动员无论是在压力状态下还是非压力状态下误差率均低于一般运动员,且高级运动员误差率的标准差均低于一般运动员误差率的标准差,说明高级运动员在深度知觉表现水平上优于一般运动员,且高级运动员发挥得更稳定。另外,无论是高级运动员还是一般运动员,压力状态下的误差率均低于无压力状态下的误差率,且压力状态下误差率的标准差均低于无压力状态下的误差率的标准差,说明在实验中设置的压力情景促进了深度知觉判断准确性的发挥,在这种效应下,深度知觉的表现水平不仅得到了提高,而且发挥得更稳定。通过对比高级运动员和一般运动员平均误差率减少的情况,以及各组成绩的标准差,也可以看出,高级运动员不仅在压力条件下平均误差率减少的幅度小于一般运动员,而且每组实验的结果的标准差均小于一般运动员,说明高级运动员在深度知觉的表现水平上比一般运动员发挥更稳定。

2.2压力对深度知觉的正效应

本文的研究旨在揭示压力对于深度知觉表现情况的影响。通过实验设计的方法,逐渐摸索出一套观察压力对深度知觉影响的方法。当实验中主试施加可以引起被试感觉到压力的因素时(时间、摄像等),被试对自己表现的期望、注意朝向、情景认知等都发生了变化,这一系列变化最终引起了深度知觉表现水平的提高。验证了本研究的假设二。

本研究实验得到的结果与其他以往有关压力研究发现有所不同,可能的原因是本研究采用的压力环境是适度的压力环境,采用了限时作答、即时成绩反馈和过程摄像作为压力条件,以往大多数研究还采用过诸如双任务、金钱奖励、失败惩罚等方式给被试造成巨大的心理压力[13]。但是,本研究的压力操作指向中等的压力强度。协方差结果表明,压力对被试深度知觉表现水平的效应具有显著性,P=0.00,表现为被试深度知觉表现的水平有所提高。根据倒U型理论解释,无压力条件下,被试的唤醒处于较低水平,在实验设置的中等强度压力下,被试的唤醒水平有了一定提高,使得被试的深度知觉表现水平有显著提高;如果当压力的强度继续加大时,被试的表现水平可能会越过峰值,逐渐降低。这是因为当被试感知到的压力足够大时,被试的注意域越来越窄,以致无法集中注意,导致“choking[14]”。但遗憾的是,本研究的压力操作没有观察到这一现象的出现。这也是未来研究需要进一步证实的深度知觉压力表现问题。

2.3压力下不同运动水平的被试深度知觉表现

虽然相比无压力状态,压力状态下被试的深度知觉表现水平均有所提高,但是高级运动员和一般运动员组深度知觉判断误差率在统计学上没有显著性差异。这个结果并没有验证本研究有关交互性的假设。

可能的原因是在实验中实施压力的强度为适度的压力,一般运动员足以应对,所以不能体现高级运动员和一般运动员在应对压力上能力的差异。这个解释可以在倒U型理论中找到依据,因为不同等级的运动员对于压力的应对能力不同,而压力对于运动表现是一把双刃剑,善于管理压力的运动员能够借助压力发挥出更好的成绩。当压力处于适中水平时,高级运动员和一般运动员都能在压力的条件下提高唤醒水平,发挥出更好的成绩;随着压力增大,一般运动员无法借助压力继续提高,而高级运动员依然能够借助压力提高[14];甚至当压力强度提升到某个水平时,一般运动员的成绩会出现下滑,而高级运动员仍有提升的空间。

另外,研究发现,在撤去压力条件之后,即实验的第四组,高级运动员组的深度知觉表现水平仍然保持在压力状态下的水平,误差率较低,而一般运动员的深度知觉表现水平大幅度下降,误差率为4组实验中误差率最高的一组。说明高级运动员不仅能在压力下做出更好的表现,而且能够很好地保持这个表现。造成这种现象的原因可能是高级运动员有着长时间的专项训练和比赛经历,有丰富的压力应对经验,更不容易倦怠;一般运动员经过前三组的实验(其中两组为压力条件),表现出一定的倦怠,导致实验任务完成的质量下降。

3结论

本研究通过实验得出三个结果。

3.1无论是在深度知觉的准确性上还是发挥的稳定性上,高级运动员的表现均优于一般运动员。

3.2在实验中设置的压力条件下,被试的深度知觉表现水平均有不同程度的提高,提高的水平具有统计学意义。

3.3在压力状态下,高级运动员比一般运动员有更高的深度知觉表现水平。但是在深度知觉水平提高的幅度上,差异不具有显著性。

参考文献

[1]王进.解读竞赛压力下的运动表现:一个“clutch”视角的运动能力初探[J].体育科学,2013,33(6):14-22.

[2]常庆.优秀运动员心理特征的统计分析[J].体育科学,1984(2):15-21.

[3]Nideffer R M.Psyched to Win [M].Champaign IL:LeisurePress.1992.

[4]Sian L. Beilock and Thomas H. Carr. When Paying Attention Becomes Counterproductive: Impact of Divided Versus Skill-Focused Attention on Novice and Experienced Performance of Sensorimotor Skills[J] Journal of Experimental Psychology: Applied,2002,8:6-16

[5]Johan M.Koedijker.Attention and Time Constraints in Perceptual-motor Learning and Performance: Instruction, Analogy,and Skill Level[J].Consciousness and Cognition 2011,20:245-256.

[6]Hubert Ripoll.The Understanding-Acting Process in Sport:The Relationship Between the Semantic and the Sensorimotor Visual Function[J].Int.J.Sport Psychol.1991,22:221-243.

[7]Peter Mcleod & Simon Jenkins.Timing Accuracy and Decision Time in High-Speed Ball Games[J].Int.J.Sport Psychol.1991,22:279-295.

[8]Raymond van EE. Stability of Binocular Depth Perception with Moving Head and Eyes[J].Vision Res,1996,36(23):3827-3842.

[9]陈洁敏,曾世华.光照度对男子篮球运动员和普通大学生深度视知觉影响的研究[J].南京体育学院学报,2000,14(3):108-111.

[10]Murat Aslankurt. Laterality Does Not Affect the Depth Perception,but Interpupillary Distance[J].Journal of Ophthalmology,2013, Article ID 485059:5.

[11]程小毅,常为来.高校体育院系不同专项学生深度知觉差异性研究[J].中小企业管理与科技(下旬刊),2014(3):263-264.

[12]Baumeister R F.Choking under Pressure:Self-conscious-ness and Paradoxical Effects of Incentives on Skillful Performance[J].J Personality and Social Psy,1984,46:610-620.

[13]王进.压力下的“Choking”:运动竞赛中努力的反常现象及相关因素[J].体育科学,2005,25(3):85-94.

[14]王进.运动竞赛关键时刻的“发挥失常”:压力下“choking”现象[M].杭州:浙江大学出版社,2008.

Performance Characteristics of Depth Perception under Pressure among Athletes

QIAO Zhi, WANG Jin

(Department of Physical Education, College of Education, Zhejiang University, Hangzhou 310028, China)

Abstract:This study uses a 2*2 test which concerns about different grades of athletes in the pressure and non-pressure condition to observe the change of depth perception, aiming to find the effect of pressure to depth perception. 32 different grades of athletes involving in this research are random selected, and they are required to judge the length of the rod. The study use time limitation ,camera and result feedback as pressure operation. The results show that:①Senior athletes have a better depth perception ability than normal athletes.②Senior athletes and normal athletes have a better depth perception performance under pressure.③However, the range of senior athletes and normal athletes has no significant difference.

Key words:depth perception; pressure; the length of the judgment; phenomenon of "clutch"

文章编号:1004-3624(2015)04-0097-05 1004-3624(2015)04-0091-06

作者简介:祝大鹏(1976-),男,博士,副教授,研究方向:运动心理学. 常进(1961-),男,江苏人,副教授,研究方向:体育教学与训练.

收稿日期:2015-04-13 2015-03-13

基金项目:2014年湖北省教育厅科研重点资助项目(D20144102)

中图分类号:G804.87

文献标识码:A