我国研究与试验发展业综合发展能力评价研究——基于产业投入产出法的实证分析

2016-01-19司增绰

司增绰

(江苏师范大学 商学院,江苏 徐州 221116)

我国研究与试验发展业综合发展能力评价研究

——基于产业投入产出法的实证分析

司增绰

(江苏师范大学商学院,江苏徐州221116)

摘要:论文基于产业投入产出法对我国研究与试验发展业的综合发展能力进行了评价。研究发现:研究与试验发展业是对上游产业带动能力较强的服务业,是推动国民经济发展的重要服务业,是扩张较快的服务业之一;其基本上属于非营利性行业,其生产技术系数较小。比较表明:研究与试验发展业经济效益在服务业中较低,劳动力结构系数在服务业中处于中等水平,产业发展能力在服务业中处于中等水平。最后,根据结论给出了产业发展建议。

关键词:产业投入产出法;研究与试验发展业;综合发展能力;中国

一、引言

《中国共产党第十八次全国代表大会报告》提出要“着力构建现代产业发展新体系”、“加快传统产业转型升级,推动服务业特别是现代服务业发展壮大,合理布局建设基础设施和基础产业”。研究与试验发展业是现代服务业的重要组成部分,是支撑传统产业转型升级的新型动力产业。研究与试验发展是指在科学技术领域,为增加知识总量,以及运用这些知识去创造新的应用而进行的系统的创造性的活动,包括基础研究、应用研究、试验发展三类活动。随着我国经济发展方式转变,科技创新对社会进步和经济增长的贡献不断加大,科技进步与经济增长间相互依赖、相互促进关系更加明显。科技进步主要依靠研发活动,而研究与试验发展业是研发活动的产业化[1]。科技创新在当今全球竞争中起着越来越关键的作用,是国家竞争力的主要源泉。研究与试验发展业承担一国科技创新的重任,其兴衰直接决定着国家的可持续发展能力[2]。研究与试验发展业是我国国民经济中的重要部门,一方面能为其他部门提供技术支持,是提升生产率的最重要部门,另一方面也对其他部门形成需求,是产生需求的动力部门。建国以来,我国政府很重视对研究与试验发展业投入,每年都将国民经济预算中的一部分用于科学研究。2007年,我国全社会研究与试验发展经费占GDP比重已经达到1.49%。2010年,我国科学研究与试验发展经费支出已达到5802.1 亿元,排在美国、日本和德国之后,位居世界第 4。研究与试验发展业是对国民经济具有重要贡献的产业,因此,从产业经济学角度,对其进行实证分析,剖析其产业发展能力,对于正确把握其发展方向及演进趋势,并采取相应措施促进其发展,具有积极的理论与现实意义。

近些年,国内对研究与试验发展业的研究主要围绕以下主题:(1)对研究与试验发展业的产业关联计量研究。耿献辉(2010)运用投入产出法,研究了中国科学研究事业的投入结构与产业关联[3]。司增绰、苗建军(2011)利用投入产出模型,以江苏省为例,研究了科学研究事业的产业关联效应[4]。徐小阳、赵喜仓(2011)运用投入产出方法,分析了研究与试验发展业对经济增长的影响[5]。徐小阳、刘 颖(2012)运用投入产出方法,分析了研究与试验发展业对经济增长的贡献[1]。黄孝华(2012)运用投入产出方法研究了研究与试验发展业的产业关联效应[6]。(2)地理因素对研究与试验发展业的影响。刘筱、王铮(2013)提出研发枢纽城市概念,认为政府应通过实施外部网络战略、善待大学和发展金融服务业来构建研发枢纽城市[7]。刘凤朝等(2014)研究了邻近性对跨区域研发合作模式的影响[8]。(3)政府对研究与试验发展业的资助。戴小勇、成力为(2014)研究了财政补贴对企业研发投入的门槛效应[9]。张明喜(2015)研究了美国联邦政府研发预算管理及对我国的启示[10]。(4)研究与试验发展业的特征。王一鸣(2013)认为我国研发业主体仍在从高校与研究所向企业内的研发机构进行实质性的演进[11]。孙晓华、李明珊(2014)研究表明企业研发投资的差异主要源于行业特征的不同,而不是企业行为异质性的结果[12]。

二、模型与数据

(一)产业发展能力指标体系与测度模型

要测度产业发展能力,需建立相应的指标体系来衡量,本文根据研究与试验发展业特征及数据可得性,并借鉴刘金山和陈志伟(2011)[13]的研究建立如下指标体系。相应的指标体系都是构建在投入产出模型基础上,可以测度出研发业与关联产业间的技术联系,能反映出R&D业在产业生态系统中的生长能力。指标体系构建合理性强。

1.产业关联度

根据投入产出表得到影响力系数 (Fj)和感应度系数 (Ei)进行产业关联分析。

影响力系数公式为:

感应度系数公式为:

2.生产技术系数

生产技术系数:T=(tj)1×n。式中,T 是生产技术系数,tj=(vj+mj)/Xj,vj为产业j的劳动者报酬投入,mj为产业j的营业盈余,Xj为产业j的总投入。

3.经济效益系数

反映经济效益的指标很多,基于投入产出表,选取如下指标:

W=(vj+sj+dj+mj)/(Xj-(vj+sj+dj+mj)),sj为产业j的生产税净额,dj为产业j的固定资产折旧,(vj+sj+dj+mj)为增加值,(Xj-(vj+sj+dj+mj))为物质消耗。这表明物资与活劳动结合的比例,或耗费一定量物资,能够得到多少新价值。

4.劳动力投入结构系数

劳动投入结构系数:Lj=vj/Xj。这表明第 j 部门劳动投入在其总产品投入中所占的比重,可以描述劳动力的结构。

5.产业扩张系数

产业扩张系数:Gj=gj/g,gj为产业增加值年均增长率,g为全部产业增加值年均增长率。本文用产业相对增长速度来表示产业扩张能力,即用产业增加值年平均增长率比上全部产业增加值年平均增长率。

6.产业发展能力综合指数

根据上述指标体系构造产业发展能力综合指数(I):

I=f1Fj+f2Ei+f3T+f4W+f5L+f6G。其中,f1、f2、f3、f4、f5、f6分别为产业发展能力指标Fj、Ei、T、W、L、G的权重。

(二)数据来源

本文的研究与试验发展业是根据《中国投入产出表》统计口径来分类的。尽管科技统计中研发业与产业统计中研发业的统计口径相同,但是投入产出表中的研发数据不同于科技统计中的研发数据。前者是产业间的投入产出价值量,后者是各产业的投入费用。本文基础数据来自1997年40部门中国投入产出表、2002年42部门中国投入产出表、2007年42部门中国投入产出表和2010年65部门中国投入产出延长表。为了方便与1997、2002和2007年三张表中的部门对应和便于同一部门纵向比较,把2010年65部门投入产出延长表合并成41部门。四个年份的投入产出表中,部门分类有一定调整与变动,变动最大的是服务业部门。1997和2002年投入产出表中有“科学研究事业”部门,在2007年投入产出表中“科学研究事业”部门的名称改为“研究与试验发展业”,但统计口径并没有改变,2010年投入产出延长表中仍然是“研究与试验发展业”这一名称。因此,可以以四个投入产出表中的数据为基础,对“研究与试验发展业”发展进行动态研究。由于我国自1987年后,每五年编制一次投入产出表,即逢2、7为编制投入产出表年份,并且逢0、5为编制延长表年份,因此,目前能得到的2010年投入产出延长表是最新的投入产出表,使用其数据研究得到的“研究与试验发展业”的产业关联效应状态基本能够反映产业关联效应状态的目前状况,能满足所研究问题的需要。

三、实证结果分析

(一)产业发展能力状态分析

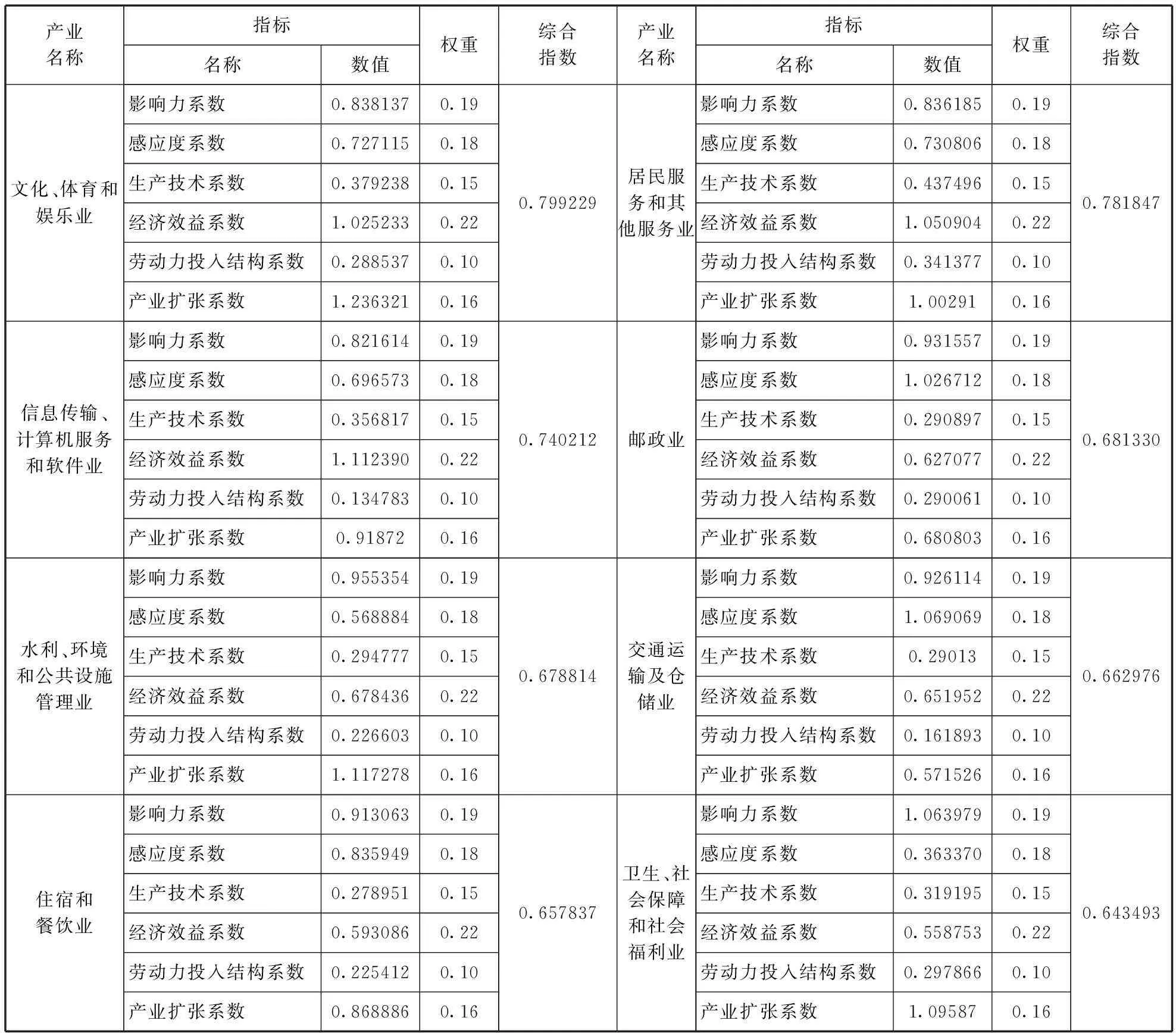

本文借鉴李崇阳(2004)[14]对主导产业发展能力综合指数研究确定权重的方法(f1=0.19、f2=0.18、f3=0.15、f4=0.22、f5=0.10、f6=0.16)进行计算得到1997、2002、2007和2010年四个年份的研究与试验发展业的产业发展能力综合指数(表1)和2010年16个服务业的产业发展能力综合指数(表2和表3)。在分指标权重设置中,既考虑了指标间的均衡,又突出了较能反应研发业生长能力的相关指标,指标权重设置较合理。

1.影响力系数状态分析

四个年份,研究与试验发展业的影响力系数的平均值为1.020590,说明其对国民经济的拉动力大于国民经济各产业的平均拉动力,其对上游产业的拉动力大于国民经济各产业的平均值,对上游产业增长具有较强拉动作用。研究与试验发展业的影响力系数的平均值为1.020590,表明其产业增加1个单位,可以拉动上游产业产出增加1.020590个单位。2010年,研究与试验发展业的影响力系数为1.025996,在16个服务业中排在第2位,高于16个服务业影响力系数的平均值(0.827141),排在其前面的产业为卫生、社会保障和社会福利业(1.063979),排在其后面的5个产业是租赁和商务服务业(1.005564)、水利、环境和公共设施管理业(0.955354)、邮政业(0.931557)、交通运输及仓储业(0.926114)和住宿和餐饮业(0.913063)。可以看出,研究与试验发展业是对上游产业带动能力较强的服务业,是拉动国民经济增长的重要服务业,其快速增长对国民经济增长的边际贡献较大。

2.感应度系数状态分析

四个年份研究与试验发展业的感应度系数的平均值为0.836547,说明其对国民经济的推动力小于国民经济各产业的平均推动力。但是研究与试验发展业的感应度系数在服务业中还是名列前茅的,2010年其感应度系数为0.976915,在16个服务业中排在第5位,大于16个服务业感应度系数的平均值(0.742569)。排在其前面的4个服务业是交通运输及仓储业(1.069069)、金融业(1.055065)、邮政业(1.026712)和综合技术服务业(0.999132);排在其后面的5个服务业是租赁和商务服务业(0.952472)、住宿和餐饮业(0.835949)、批发和零售业(0.781951)、居民服务和其他服务业(0.730806)和文化、体育和娱乐业(0.727115)。研究与试验发展业感应度系数较大,一方面说明经济发展对其产生的边际需求较大,经济快速增长能够内生地引起其较快增长,另一方面则说明其是推动经济发展的非常重要的服务业。感应度系数较大,与其资金大部分来自政府资金投入是有关的,经济发展得越好,政府用于研发投资的资金就会越多,研发产业发展就越快。2007年研发业的感应度系数已经达到1.238078,在16个服务业中排在第1位,排在其后面的5个产业是金融业(1.019136)、综合技术服务业(1.006876)、交通运输及仓储业(0.963472)、邮政业(0.961882)和租赁和商务服务业(0.959701),说明2007年研发业已经对经济发展形成明显的制约作用。

表1 四个年份研究与试验发展业的产业发展能力综合指数

表2 2010年16个服务业的产业发展能力综合指数(按综合指数排序,产业1—8)

3.生产技术系数状态分析

四个年份,研究与试验发展业生产技术系数平均值为0.359139,说明在其生产过程中,劳动力投入和资本投入占总投入的比例约为35.91%。2010年,研发业的生产技术系数为0.301153,低于16个服务业生产技术系数的平均值(0.380507),其中劳动力和资本投入占总投入分别是24.73%和5.39%。2010年生产技术系数大于研发业的服务业有9个:教育业(0.661317);公共管理和社会组织(0.561605);金融业(0.555449);批发和零售业(0.471318);居民和其他服务业(0.437496);综合技术服务业(0.400302);文化、体育和娱乐业(0.379238);信息传输、计算机服务和软件业(0.356817);卫生、社会保障和社会福利业(0.319195)。研发业生产技术系数较小,因为其基本上属于非营利性行业,营业盈余系数较低。

4.经济效益系数状态分析

四个年份,研究与试验发展业的经济效益系数平均值为0.732195,说明1单位中间投入可获得0.732195单位增加值。2010年研发业经济效益系数为0.570713,在16个服务业中排在第14位,低于16个服务业经济效益系数平均值(1.282363)。比其经济效益系数低的产业为:卫生、社会保障和社会福利业(0.558753);租赁和商务服务业(0.556550)。经济效益系数大于1的服务业有:房地产业(3.103925);教育业(2.888102);批发和零售业(2.450903);金融业(1.855716);公共管理和社会组织(1.814557);信息传输、计算机服务和软件业(1.112390);居民服务和其他服务业(1.050904);文化、体育和娱乐业(1.025233)。小于1的服务业有:综合技术服务业(0.979520);水利、环境和公共设施管理业(0.678436);交通运输及仓储业(0.651952);邮政业(0.627077);住宿和餐饮业(0.593086);卫生、社会保障和社会福利业(0.558753);租赁和商务服务业(0.556550)。因此,研发业经济效益在服务业中是比较低的,有待于创新其发展模式,提高其经济效益。

5.劳动力投入结构系数状态分析

四个年份,研究与试验发展业的劳动力结构系数平均值为0.283009,说明在总投入中劳动力投入占28.30%。2010年研发业劳动力结构系数为0.247280,在16个服务业中排在第8位,低于16个服务业劳动力投入系数平均值(0.271684)。比其劳动力投入结构系数高的产业为:教育(0.650405);公共管理和社会组织(0.544378);居民服务和其他服务业(0.341377);卫生、社会保障和社会福利业(0.297866);邮政业(0.290061);文化、体育和娱乐业(0.288537);综合技术服务业(0.264428)。比其劳动力投入结构系数低的产业为:水利、环境和公共设施管理业(0.226603);住宿和餐饮业(0.225412);金融业(0.206358);批发和零售业(0.195067);租赁和商务服务业(0.189900);交通运输及仓储业(0.161893);信息传输、计算机服务和软件业(0.134783);房地产业(0.082642)。可看出,一般来讲,非营利性行业或者营利性差的行业劳动力投入结构系数一般较高,而营利性行业劳动力投入结构系数一般较低。研发业劳动力结构系数在16个服务业中处于中等水平。

6.产业扩张系数状态分析

四个年份,研究与试验发展业的产业扩张系数平均值为1.606792,说明其增加值年均增长率是全部产业增加值年均增长率的约1.61倍。2010年其产业扩张系数为1.724174,高于16个服务业发展系数平均值(1.257051),在16个服务业中排在第3位。产业扩张系数大于1的服务业有:租赁和商务服务业(2.019739);综合技术服务业(1.746421);公共管理和社会组织(1.675137);房地产业(1.642032);批发和零售业(1.474931);教育业(1.251372);文化、体育和娱乐业(1.236231);水利、环境和公共设施管理业(1.117278);卫生、社会保障和社会福利业(1.095870);金融业(1.086702);居民服务和其他服务业(1.002910)。小于1的服务业有:信息传输、计算机服务和软件业(0.918720);住宿和餐饮业(0.868886);邮政业(0.680803);交通运输及仓储业(0.571526)。可见,研发业是近些年快速扩张的产业,是重要新兴服务业,其较快成长说明我国科技创新战略已见成效。

7.产业发展综合能力状态分析

四个年份,研究与试验发展业的产业发展能力综合指数平均值为0.840476。2010年其产业发展能力综合指数为0.842110,在16个服务业中排在第8位,小于16个服务业的平均值(0.858312)。产业发展能力综合指数大于研发业的产业有:房地产业(1.186234);教育(1.169568);批发和零售业(1.120054);金融业(0.996087);公共管理和社会组织(0.989755);综合技术服务业(0.923792);租赁和商务服务业(0.859654)。小于研发业的产业有:文化、体育和娱乐业(0.799229);居民服务和其他服务业(0.781847);信息传输、计算机服务和软件业(0.740212);邮政业(0.681330);水利、环境和公共设施管理业(0.678814);交通运输及仓储业(0.662976);住宿和餐饮业(0.657837);卫生、社会保障和社会福利业(0.643493)。可见,在16个服务业中,研发业的产业发展能力处于中等水平,是一个有上升空间的新兴服务业。

(二)产业发展能力演变分析

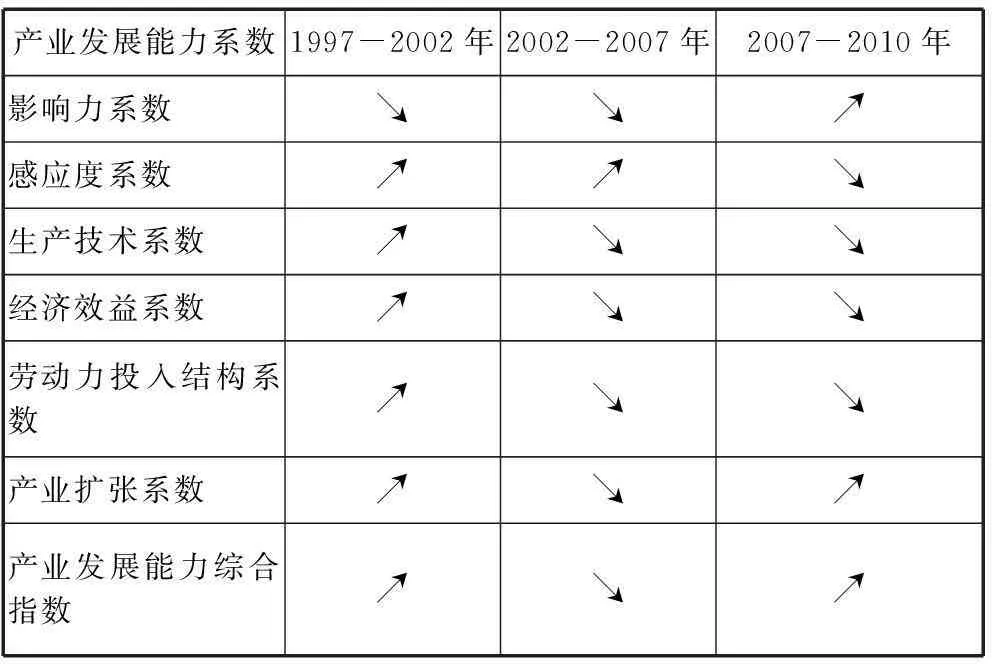

根据研究与试验发展业的产业发展能力相关系数与综合指数变化趋势图(图1)来分析产业发展能力的演变方向。

1.影响力系数的变化趋势分析

表3 2010年16个服务业的产业发展能力综合指数(按综合指数排序,产业9—16)

研究与试验发展业的影响力系数变化较平稳,基本上围绕1上下小幅波动。1997年影响力系数最大(1.079231),2007年影响力系数最小(0.970231),说明研发业是一个影响辐射力较强的服务业,其快速发展可以带动经济快速增长。随着我国科技创新战略和区域创新战略实施,其将成为国民经济重要的基础性产业,对其硬件和软件投入将逐步增加,其影响力系数也会增大。研发业的影响力系数变化受宏观经济影响明显:1997-2002年,我国经济处于通货紧缩时期,而且中央政府治理紧缩的着力点在水利电力等基础设施和退耕还林等生态治理上,并未对研发业发展产生明显刺激作用,因此这一阶段影响力系数呈下降之势;2002-2007年,宏观经济虽然从恢复到表现出过热,但由于这一时期经济增长呈现为粗放型增长,对研发业的投入增加相对较少,因此影响力系数仍然在下降;2007-2010年,经济增长虽受全球经济危机影响,出现放缓态势,但由于经济治理重点放在了转变经济增长方式和产业转型升级上,对研发投入增长相对较多,因此影响力系数呈上升态势。

2.感应度系数的变化趋势分析

研究与试验发展业的感应度系数呈上升之势,这说明国民经济发展对其需求上升,其对经济推动能力在上升,对经济增长贡献在上升。2007年感应度系数已经上升到了1.238078,研发业对经济发展的制约影响已经很明显。2010年感应度系数降到了0.976915,对经济的制约作用得到缓解,但是随着我国转变经济增长方式战略和产业转型升级战略的有效推进,经济增长对研发业的需求会快速上升,若不重视对其科学规划发展,其很可能成为经济增长的制约因素。研发业感应度系数变化受宏观经济影响也很明显:1997-2002年,我国经济处于通货紧缩时期,而且政府治理紧缩的措施并不对研发业产生明显的需求,因此其感应度系数比较平稳,虽有所增长,但并不显著;2002-2007年,经济从恢复到表现出过热,强劲的经济增长虽然较粗放,但仍然对研发业产生较为强烈的需求,使其感应度系数出现跃升;2007-2010年,经济增长放慢,这一因素虽然使得对研发业的需求增长有所下降,但中央政府治理经济紧缩的政策使得对研发业的需求明显上升,因此研发业感应度系数仍然保持在较高的水平。未来经济长期增长将主要依靠科技进步,经济快速增长则主要科技创新,因此研发业的感应度系数将持续保持在较高水平。

3.生产技术系数的变化趋势分析

研究与试验发展业的生产技术系数先升后降,呈现出下降的趋势。生产技术系数包括两部分:劳动者报酬投入系数和营业盈余系数。这两个系数也都呈现出先上升后下降的态势。研发业属劳动密集型产业,2010年劳动者报酬占初始投入(增加值)的比例仍高达68.06%。劳动者报酬投入系数下降,意味着研发业的劳动密集性下降,这一趋势具有“双刃剑”影响。在这一趋势演变过程中可能会出现两种效应:初始投入中机器设备等固定资产投入增加,提升研发业科技水平,体现为产业升级,对产业发展产生促进效应;产业发展中用于支付劳动者报酬的投入下降,对劳动者的激励可能会降低,对产业发展产生抑制效应。这两种效应在我国研发业成长中都已经出现,一方面研发业发展中需要投入更先进的机器设备等信息化设施,增加研发的科学性,实现研发业的转型升级,另一方面科研活动中,一刀切地减少科研支出中用于支付人工的费用,降低科研工作对科研人员的激励,使得科研质量下降。这两个矛盾效应需要寻找办法来解决,使得研发业能健康地成长。我国研发业基本上是政府和国有大型企业主导的,因此其基本上属非营利性行业,2010年营业盈余占初始投入的比重约为5.39%,而交通运输与仓储业约为12.82%、信息传输、计算机服务和软件业约为22.20%、批发和零售业约为27.63%、金融业约为34.91%、房地产业约为18.97%、综合技术服务业约为13.59%。营业盈余系数下降,意味着研发主体营业盈余下降,对研发主体激励会降低。要增加研发活动对研发主体的激励,进行多维创新、提高研发主体盈余才是关键出路。

4.经济效益系数的变化趋势分析

经济效益系数描述的是1单位中间投入得到的增加值的量。研究与试验发展业经济效益系数先上升后下降,呈现下降态势,说明随着研发业发展,其中间投入的边际收益是下降的。从1997年到2002年,经济效益系数是上升的,达到了最高点0.871965,从2002年到2010年,经济效益系数一路下降,达到了0.570713。由投入产出表结构可知,研发业的投入包括两部分:中间投入和初始投入。中间投入是产业生产过程中中间产品的投入,初始投入是产业生产过程中四个生产要素(劳动力、政府、固定资产和资本)的投入。这四个生产要素投入怎样计量呢?在投入产出统计中,分别用生产要素的收入来衡量,即用“劳动者报酬”、“生产税净额”、“固定资产折旧”和“营业盈余”来衡量。从产出角度来讲,四个生产要素的收入就是产业生产成果中除去中间投入的剩余部分,因此可以称其为“增加值”。所以,“初始投入”总是等于“增加值”。可以看出,这里经济效益系数实际上分析的是在产业生产过程中,“初始投入”和“中间投入”的比较关系。经济效益系数上升,说明在产业生产过程中初始投入比例上升,中间投入比例下降;经济效益系数下降,说明在产业生产过程中初始投入比例下降,中间投入比例上升。经济效益系数上升,从生产要素的利益(收入)角度来讲是产业发展能力提升,但是经济效益系数上升有可能是增加生产要素收入,减少中间产品投入引起的,即有可能是在改变中间投入和初始投入的合理比例关系而引起的生产要素收入的比例增大。因此,经济效益系数下降,有可能是在中间投入和初始投入的比例更加合理的过程中出现的。结合我国研发业的发展情况,1997-2002年,研发业经济效益系数上升,应当是在产业发展过程中使用生产要素比例上升,使用中间产品比例下降造成的,这种结果的出现反映了这一时期研发业硬件设备等基础设施投入不足状况。2002-2010年,研发业经济效益系数下降,应当是在产业发展过程中使用生产要素比例下降,使用中间产品比例上升造成的,这种结果的出现则反映了这一时期研发业受信息化等因素影响,逐步增加基础设施投入的状况,是中间产品投入和生产要素投入比例关系更加合理化的结果。

5.劳动力投入结构系数的变化趋势分析

劳动力投入结构系数是劳动投入在其总产品投入中所占的比重。1997-2010年,研究与试验发展业劳动力投入结构系数变化呈现为先上升后下降态势:0.300641(1997年)→0.324536(2002年)→0.259578(2007年)→0.247280(2010年)。劳动力投入结构系数的变化可以用中间投入结构系数(中间投入占总投入的比重)的变化来解释。1997-2010年,研发业中间投入结构系数变化为:0.612228(1997年)→0.534198(2002年)→0.563850(2007年)→0.636654(2010年),表现为先下降后上升。劳动力投入结构系数变化与中间投入结构系数变化,方向相反,时点对应。由列项“总投入=中间投入+初始投入(劳动者报酬+生产税净额+固定资产折旧+营业盈余)”可知,“中间投入”和“初始投入”是一种“此减彼增”的关系。又由于“劳动者报酬”一直占“初始投入”的最大比例(77.53%(1997年);69.67%(2002年);59.52%(2007年);68.06%(2010年)),因此,“中间投入”的变化对“劳动者报酬”的变化影响最大,一般会出现“中间投入”和“劳动者报酬” 间“此减彼增”关系。这样就很容易用中间投入结构系数的变化来解释劳动力投入(等于劳动者报酬)结构系数的变化。1997-2002年,我国宏观经济处于通货紧缩时期,经济萧条,对研发业投入呈下降趋势,而投入下降造成中间投入下降的比例较大,初始投入下降的比例较小,因此会导致中间投入结构系数变小,劳动者报酬(等于劳动力投入)系数变大。2003-2007年,经济基本上处于过热时期,对研发业投入呈上升趋势。2008-2010年,虽然全球经济危机,我国经济放慢,但由于实施转变经济增长方式和创新驱动战略,对研发业投入也呈上升趋势。2003-2010年对研发业投入存在上升趋势,则造成中间投入上升的比例较大,初始投入上升的比例较小,因此会导致中间投入结构系数变大,劳动者报酬(等于劳动力投入)系数变小。因此,从1997-2010年,研发业劳动力投入结构系数变化呈现为先上升后下降态势。

6.产业扩张系数的变化趋势分析

研究与试验发展业的产业扩张系数变化趋势表现为:上升(1997-2002年)→下降(2002-2007年)→再上升(2007-2010年)。1997年和1992年相比,研发业产业扩张系数为0.493736,其中1997年增加值比1992年增加值增长了0.909110,全部产业增加值1997年比1992年增长了1.841288。2002年和1997年相比,研发业产业扩张系数为3.567139,其中2002年增加值比1997年增加值增长了2.174793,全部产业增加值2002年比1997年增长了0.609674。2007年和2002年相比,研发业产业扩张系数为0.642118,其中2007年增加值比2002年增加值增长了0.759761,全部产业增加值2007年比2002年增长了1.183212。2010年和2007年相比,研发业产业扩张系数为1.724174,其中2010年增加值比2007年增加值增长了0.891790,全部产业增加值2010年比2007年增长了0.517228。研发业增加值的增长率变化趋势是:上升(1997年(0.909110)-2002年(2.174793))→下降(2002年(2.174793)-2007年(0.759761))→上升(2007年(0.759761)-2010年(0.891790))。全部产业增加值的增长率变化趋势是:下降(1997年(1.841288)-2002年(0.609674))→上升(2002年(0.609674)-2007年(1.183212))→下降(2007年(1.183212)-2010年(0.517228))。1997-2002年,我国通过紧缩,经济处于萧条时期,研发业增加值的增长率上升,全部产业增加值的增长率下降,产业扩张系数上升。2002-2007年,经济从复苏到过热,研发业增加值的增长率下降,全部产业增加值的增长率上升,产业扩张系数下降。2007-2010年,经济从过热到萧条,研发业增加值的增长率上升,全部产业增加值的增长率下降,产业扩张系数上升。可以看出,研发业增加值的增长率变化与经济周期是逆向的,全部产业增加值的增长率变化与经济周期是同向的。这主要是因为,中国的研发业发展一直是政府和国有大型企业参与为主,在经济萧条时期,企业投资意愿会下降,为了增加投资,政府会主导增加研发业投资,于是产业增加值增长率上升,而这一时期全部产业增加值的增长率下降是必然的;在经济过热时期,企业投资意愿会上升,政府会主导减少研发业投资,于是产业增加值增长率下降,而这一时期全部产业增加值的增长率上升是必然的。

图1 研究与试验发展业的产业发展能力指标体系相关系数与综合指数变化趋势图

7.产业发展能力综合指数的变化趋势分析

表4描述了1997-2010年研究与试验发展业的产业发展能力各系数的变化状况。

表4 1997-2010年产业发展能力各系数的变化趋势

研发业发展能力综合指数的变化趋势为:上升(1997年(0.602758)-2002年(1.154224))→下降(2002年(1.154224)-2007年(0.762812))→上升(2007年(0.762812)-2010年(0.842110))。影响产业发展能力综合指数的6个发展能力系数变化情况是:1997-2002年,上升的系数有感应度系数、生产技术系数、经济效益系数、劳动力投入结构系数、产业扩张系数共5个系数,下降的系数有影响力系数;2002-2007年,下降的系数有影响力系数、生产技术系数、经济效益系数、劳动力投入结构系数、产业扩张系数共5个系数,上升的系数有感应度系数;2007-2010年,上升的系数有影响力系数、产业扩张系数共2个系数,下降的系数有感应度系数、生产技术系数、经济效益系数、劳动力投入结构系数共4个系数。1997-2002年,研发业产业发展能力综合指数从0.602758上升到1.154224,上升幅度较大,这主要是由于5个产业发展能力系数都表现为上升,都影响其上升趋势。2002-2007年,研发业产业发展能力综合指数从1.154224下降到0.762812,下降幅度较大,这主要是由于5个产业发展能力系数都表现为下降,都影响其下降趋势。2007-2010年,研发业产业发展能力综合指数从0.762812上升到0.842110,上升幅度不大,这主要是由于只有2个产业发展能力系数表现为上升,影响其上升趋势。图1中各系数变动极大,这是必然的,而非偶然情况。因为我国研发业主体仍在从高校和研究所向企业内研发机构演进,研发业主体的主力仍在高校与研究所,企业内研发机构还未形成研发主力。可见,我国适应市场的研发业并未真正形成,其发展受政府科技政策、产业政策和宏观经济政策影响极大。

四、结论与建议

(一)主要结论

综合上述实证分析,得出如下主要结论。(1)研究与试验发展业影响力系数较大,是对上游产业带动能力较强的服务业,是拉动国民经济增长的重要服务业,其快速增长对国民经济增长的边际贡献较大,因此可以将其作为新的经济增长点来培育。研发业感应度系数较大,国民经济发展对其产生的边际需求较大,经济发展对其需求程度较高,经济快速增长能够内生地引起研发业较快增长,因此可以优先发展研发产业,将其培养为我国主导产业。研发业营业盈余系数较低,生产技术系数较小,其基本上属于非营利性行业。研发业经济效益比较低,其发展模式有待于创新,其经济效益亟需提高。非营利性行业劳动力投入结构系数一般较高,而营利性行业的劳动力投入结构系数一般较低,研发业劳动力结构系数在16个服务业中处于中等水平。研发业是近些年扩张较快的服务业之一,是重要的新兴服务业。在16个服务业中,研发业产业发展能力处于中等水平,是一个有上升空间的新兴服务业。

(2)随着我国科技创新战略和区域创新战略实施,研发业将成为国民经济重要的基础性产业,对其硬件和软件投入将逐步增加,其影响力系数有增大的趋势。随着经济发展方式转变和产业结构转型升级,经济增长对研发业需求会快速上升,若不重视其优先发展,其会制约经济增长。要解决研发业初始投入和中间投入比例关系间的矛盾,必须进行多维创新,增加研发活动对研发主体的激励,提高研发主体的盈余。研发业中间投入结构系数变大,劳动者报酬系数变小,其劳动力投入结构系数变化呈现为先上升后下降态势。研发业受信息化等因素影响,基础设施投入逐步增加,中间产品投入和生产要素投入比例关系更加趋于合理。由于宏观经济调控,当前期研发经费投入增长率偏高时,研发经费投入在本期和下期增长就会减缓,以对过快的研发经费投入增长进行合理限制;当前期研发经费投入增长率偏低时,研发经费投入的增长在本期和下期就会加快。

(二)相关建议

结合主要结论,给出如下相关建议。(1)根据国家战略性新兴产业发展规划,确定研究与试验发展业发展的重点领域。我国在2010年提出在全国范围内重点推进战略性新兴产业发展,将新能源、新材料、新医药、生物育种、节能环保、电动汽车等7大领域确定为战略性新兴产业。在重点产业选择过程中,尤其是面对研发业这样的新兴产业,不仅要从发展现状来判断,还要考虑产业未来发展趋势和宏观经济环境要求,因此,尽管其目前相对弱小,但产业发展的资源基础较好,而且具有较好的长期发展潜力,也应视为重点行业,给予优先发展考虑。研发业发展的重点领域为:软件和计算机服务业;信息服务业;大规模集成电路研发业;生物和医药技术研发服务业;装备制造研发服务业;新材料研发服务业;新能源和节能环保技术研发服务业;新能源汽车研发服务业。

(2)系统化完善产业发展机制,推进研究与试验发展业又快又好成长。①根据地区资源特点、产业发展基础、未来产业发展重点等方面因素,创新研发业发展模式。一是重点培育研发产业集聚区,为研发产业发展提供空间载体;二是有效降低企业研发成本与风险,建立企业、专业研发机构、高校研究机构等研发主体间研发联盟。②强化对研发创新的激励机制。一是归口统一研发产业相关激励政策,集中产业管理部门政策服务功能,强化研发产业的政策引导作用;二是增加针对企业类的创新活动的扶持政策,尤其是要增加对民营中小企业的政策扶持。③着力推进研发主体培育,打造合理的研发主体结构。一是激活科研院所资源,推动一批科研院所向研发服务转型,培育一批龙头研发服务转型科研院所,增强其技术服务能力,使其成为发展研发服务业的骨干带动力量;二是大幅度提高研发产业中企业的地位,改变研发主体以研究机构为主的格局,引导企业增加研发投入,增强研发活动的市场服务功能。④构建公共服务平台,提升研发要素聚集能力。一是构筑一批研发公共服务平台,为各类企业创新提供专业技术服务;二是充分发挥国家公共科技资源密集的优势,以市场化为手段,整合形成面向企业开放的技术创新服务平台,促进科技资源开放与共享。

参考文献:

[1]徐小阳,刘颖.研究与试验发展业对经济增长贡献的列结构分解分析[J].科技管理研究,2012(13):71-74.

[2]张华初.中国科学研究事业的投入产出分析[J].科技管理研究,2008(11):46- 47.

[3]耿献辉.中国科学研究事业:结构、关联与发展——基于投入产出表的实证分析[J].中国科技论坛,2010(2):5-9.

[4]司增绰,苗建军.科学研究事业的产业关联效应研究——以江苏省数据为例[J].财经研究,2011(10):113-123.

[5]徐小阳,赵喜仓.研究与试验发展业对经济增长影响的投入产出分析——以江苏省为例[J].科技管理研究,2011(20):83-90.

[6]黄孝华.基于产业关联视角的研发产业发展研究——以北京市为例[D].武汉:武汉理工大学,2012.

[7]刘筱,王铮.论研发枢纽城市[J].中国软科学,2013(1):93-102.

[8]刘凤朝,闫菲菲,马荣康,姜滨滨.邻近性对跨区域研发合作模式的影响研究——基于北京、上海、广东的实证[J].科研管理,2014(11):100-108.

[9]戴小勇,成力为.财政补贴政策对企业研发投入的门槛效应[J].科研管理,2014(6):68-76.

[10]张明喜.美国联邦政府研发预算管理及对我国的启示[J].科学学研究,2015(1):83- 89.

[11]王一鸣.研发活动的产业视角:一种新的象限模型[J].中国软科学,2013(1):72- 80.

[12]孙晓华,李明珊.研发投资:企业行为,还是行业特征? [J].科学学研究,2014(5):724-734.

[13]刘金山,陈志伟.主导产业群变迁与产业发展能力研究——基于投入产出表的广东例证[J].产经评论,2011(5):23-33.

[14]李崇阳.应用投入产出表透视福建主导产业群的形成与演化[C].//许宪春,刘起运.中国投入产出分析应用文精粹.北京:中国统计出版社,2004:203-211.

(本文责编:辛城)

The Empirical Study on the Evaluation of Comprehensive Development Capacity

of Research and Experiment Development Sector in China Based on Industry I-O Models

SI Zeng-chuo

(TheSchoolofCommerce,JiangsuNormalUniversity,Xuzhou221116,China)

Abstract:In this paper,we evaluate the development capacity of the research and experiment development sector in China by industry input-output method.It shows that the research and experiment development sector is a service industry which owns bigger driving force to upper reaches industry,is an important service industry which promotes national economy development,is one industry of service industry which develop more quickly in nearly several years,is a non-profit industry,and it’s manufacture coefficient is small.The comparison shows that the economy effectiveness of the research and experiment development sector is lower in service industry,the labor structure coefficient of it is middle level in service sectors,the development capacity of it is middle level in service sectors.In the end,some policy suggestions are given according to the research conclusion.

Key words:industry i-o method;research and experiment development sector;comprehensive development capacity;china

中图分类号:F062.3;F062.9

文献标识码:A

文章编号:1002-9753(2015)07-0158-12

作者简介:司增绰(1972-),男,江苏丰县人,江苏师范大学商学院副教授,管理学博士。

基金项目:国家社会科学基金一般项目(13BJL078);教育部人文社会科学青年基金项目(12YJC790160);江苏省社科基金青年项目(11EYC024);江苏师范大学博士学位教师科研支持项目。

收稿日期:2014-10-20修回日期:2015-05-20