我国高校分类的一种新模型

2016-01-18何万国,杨正强,蔡宗模

我国高校分类的一种新模型

何万国1,2, 杨正强2, 蔡宗模2,3

(1.重庆文理学院发展规划处; 2.重庆文理学院院校研究所; 3.重庆文理学院期刊编辑部, 重庆永川402160)

摘要:高校分类是一个世界性难题,但却是制定分类发展政策的基础和前提。通过对国内外各种主要分类方法的比较与分析,吸收其合理因素,根据“先类后层”原则,提出了一种新的分类模型,并从课程计划、学位结构、学科构成、办学主体、师资结构、科研成果及转化、毕业生去向、服务面向八个维度进行了分类。

关键词:高校分类;新模型;标准;维度

[中图分类号]G648[文献标志码]A

收稿日期:2014-12-09

作者简介:武玉洁(1990-),女,山西太原人,华中科技大学硕士研究生,主要研究方向为高等教育原理。

DOI:10.15998/j.cnki.issn1673-8012.2015.03.013

在从精英教育走向大众化的过程中,我国高校经过分化、重组和结构调整及规模扩张,已经发生了巨大的变化。截止到2013年底,全国普通高等学校共计2 491所,其中普通本科院校878所,普通专科院校1 321所,独立学院292所[1]。在878所普通本科院校中,共有985高校39所,211高校116所,设有研究生院的高校54所,设有博士点的普通高校309所,设有硕士点的高校198所[2]。普通本专科在校生数由1998年的341万人,增加到2014年的2 468万人,增长了7倍多[3]。与高校扩招前的1998年相比,我国高校无论在数量、种类、结构,还是在校生总体规模和校均规模上都发生了巨大变化。如果将2 491所普通高校看作为一个系统,这个系统的要素、层次、结构均已发生了变化。为了使整个高校系统发挥最大的整体功能,如何科学地对高校进行分类和分类管理,是迫切需要解决的一大难题。从已有的研究文献来看,有关高校分类的理论与应用研究渐成热潮,取得了许多突破性成果。高校分类方法虽然众多,但也存在着明显的局限,适合我国国情的方法很少,得到一致认同的方法更少。政府分类管理方向明确,但由于缺乏科学的、公认的分类方法,难以制定出具有可操作性的高校分类管理政策。鉴于此,本文开展高校分类研究,按照“先类后层”的分类原则,构建了分类模型和八个分类维度,为完善我国高校分类体系和政府进行分类管理、高校科学定位以及社会选择、评价高校提供参考。

一、核心概念界定

(一)分类与分类方法

分类是指人们把事物划分为类和种,使之各有归属,并确定它们相互关系的过程[4]。分类方法是指通过比较事物之间的相似性,把具有某些共同点或相似特征的事物归属于一个不确定集合的逻辑方法。

(二)高等教育分类

高等教育通常是指建立在中等教育基础之上的专业教育。高等教育分类是指将高等教育系统划分成不同的类型和层次,从而确定各子系统及各要素之间的相互关系的过程[4]。高等教育可以从多角度进行分类:从学习形式和学习者特点来分,高等教育分为普通高等教育、成人高等教育和高等教育自学考试;从层次来分,高等教育一般分为专科教育、本科教育、研究生教育;从类别来分,高等教育分为高等普通教育、高等职业教育[5]。高等教育的分类自然要涉及高等教育机构,高等教育机构的增加与变化,反过来要影响高等教育的分类。“高等教育机构的增加以及各机构之间的相互关联及其变化,又引起了高等教育结构的变化。”[6]尽管高等教育的种类和形式在不断发展,但对高等教育本身的分类比较一致,认同度也比较高。

(三)高校分类

对高等教育的分类不能等同于对高校的分类。同一种类型(层次)的高等教育,可以由若干不同类型的高校来承担;同一所高校可以实施多种类型或形式的高等教育。高等教育类型与高校类型,不存在一一对应关系。当前学界的相关研究,大多数没有把二者严格区别开来[7]。我国高等学校不断分化重组,构成复杂。高等学校分类不仅复杂,而且也难以达成共识,因而本文研究我国普通高等学校分类,不涉及形式众多的成人高等学校。

二、高校分类研究现状

(一)国外高校分类法述评

国际上有关高等教育与高校分类的研究始于20世纪70年代,其成果主要体现在3个方面:在分类理论方面,主要有伯顿·克拉克(Burton R Clark)的院校分工理论、马丁·特罗(Martin Trow)的高等教育分层理论和克拉克·克尔的高等院校任务分类理论;在分类方法学研究方面,通常遵循分类学和类型学两种范式;在分类法及政策方面,出现了国际教育标准分类法、美国卡内基高校分类法,以及日本、德国的高校分类法等4种最有代表性的高校分类法。4种高校分类法具体情况如下:

一是联合国教科文组织制定的《国际教育标准分类法》。该分类法1997版以课程计划为基础进行分类,将高等教育分为第5级和第6级。第5级又分为A类和B类。在理论型的A类中,又标明有两种不同的培养目标:一是按学科分设专业,为研究做准备,可标为5A1;二是按行业分设专业,培养从事科学技术工作的人才,可标为5A2。两者并无层次高低之分[8]。 2011版重新划分高等教育等级,将其分为4个等级,即第5级(短线高等教育)、第6级(学士或等同教育)、第7级(硕士或等同教育)和第8级(博士或等同教育)。2011版将第2-5级教育课程分为“普通”和“职业”两个类别,第6-8级则分为“学术”和“专业”两个类别。

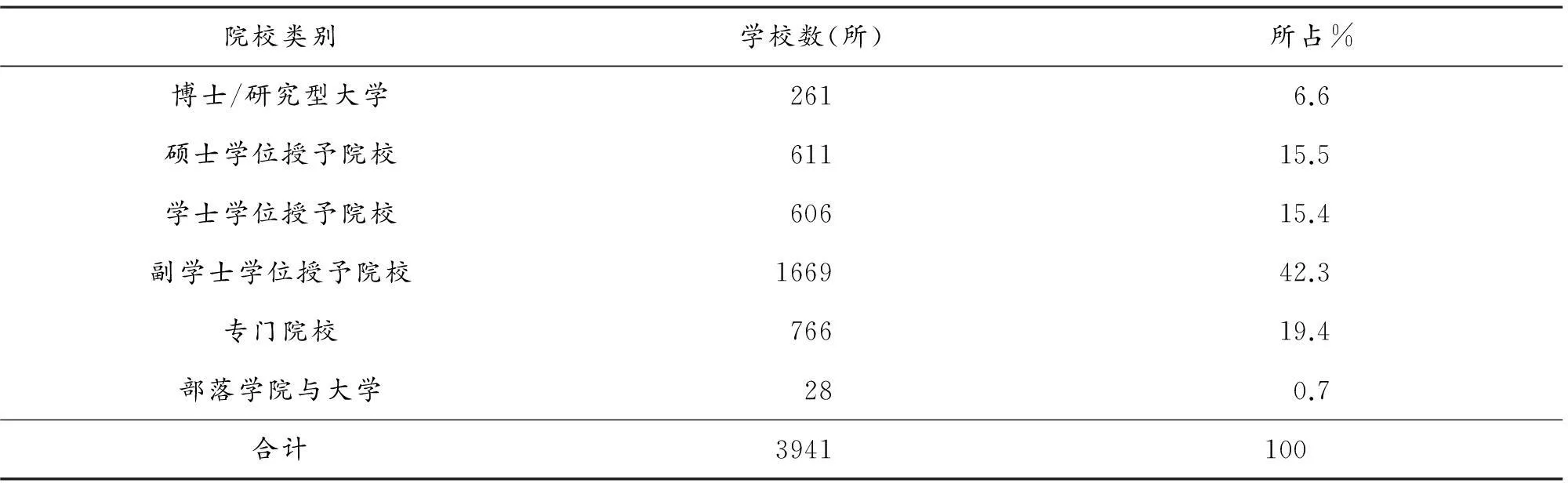

二是美国卡内基高校分类法。该分类法已有了6个版本,前5个版本都注重大学作为学术组织的学术性,其分类的主要依据是授予学位的层次和数量[9]。 2000年版把美国的高等院校分为6大类(见表1)。2005年版卡内基高校分类标准包括了5个子类:学士及以下学位课程计划;硕士及以上学位课程计划;高校学生注册情况;学士及以下学位授予院校学生情况;高校规模和学生就读方式[10]。卡内基高校分类法按学位层次和数量进行层级划分,反映了高校的不同使命和能级。

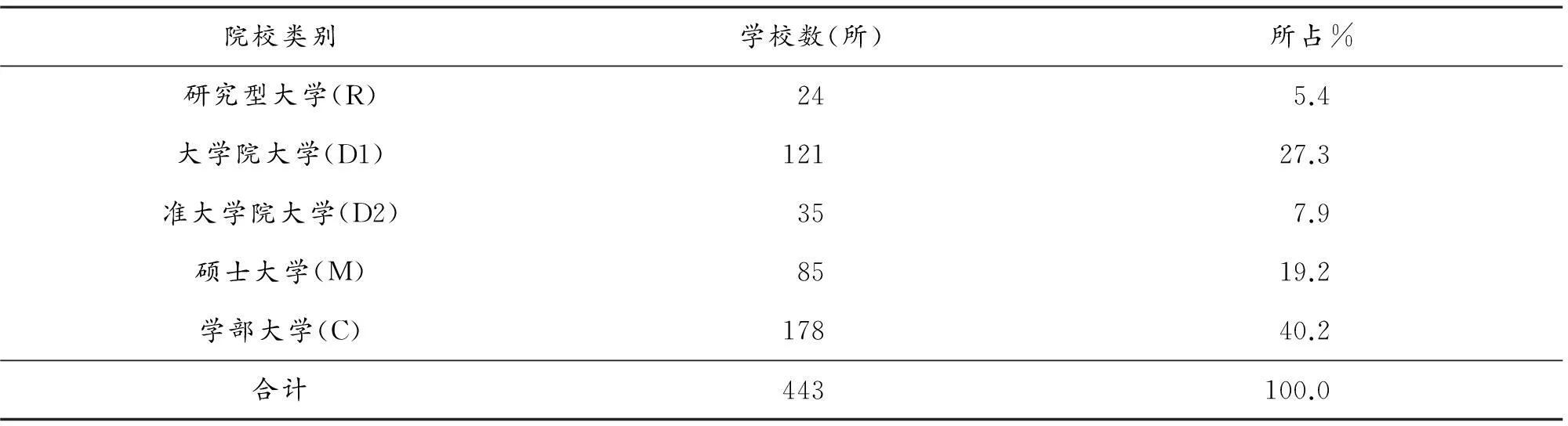

三是日本大学分类。天野郁夫将日本大学分为5种类型:研究型大学、大学院大学、准大学院大学、硕士大学、学部大学,并从举办者、学科构成、研究功能、教育功能、选拔功能等多角度进行分类[11](见表2)。日本大学分类主要参照的是卡内基高校分类法,但其多维度进行分类的方法值得借鉴。

表1 按《2000年卡内基商等院校分类》的美国高等院校分布

表2 日本1979年大学分类(学校数)

四是德国大学分类。德国大学主要分为两大类型:传统综合性大学和应用型大学(包括新型综合性大学、工业大学、应用科技大学、专业学院等)。前者以理论研究为主,后者特别注重实践应用。德国大学的类型,是在继承传统综合性大学注重科研及博雅教育传统和适应工业化需要所创立的多种类型的应用型大学的基础上而自然形成的。

(二)国内高校分类法述评

我国高校分类研究始于20世纪90年代中期,进入21世纪以来,有关高校分类的理论与应用研究逐渐增多,其中公开出版的学术专著有3部:《高校分类分层标准的探索》(周长春,2002)、《中国高等学校分类与定位问题研究》(陈厚丰,2004)、《高等学校的分层与管理》(马陆亭,2004)。研究方法主要采用文献研究和思辨研究,研究主要集中在高校分类方法及其依据评介、理想分类体系架构等方面。国内最有代表性的高校分类法主要有4种:

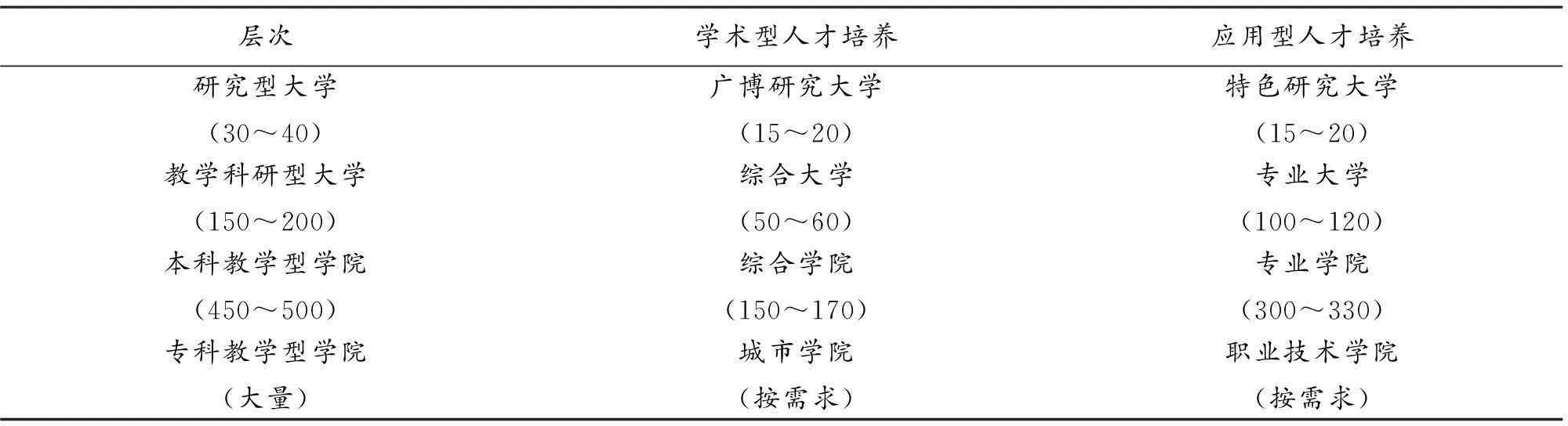

一是马陆亭的“三维模型分类法”。马陆亭运用层次和类型两个分析框架构建高等学校分类体系(见表3)[12],构建出一个“层次类型使命”三维模型:“教学型学院—研究型大学”框架和“学术型人才培养—应用型人才培养”框架,并在这两个框架基础之上,进一步根据学校的办学使命,实施“世界级大学、国家的大学和地方性高校”操作性分类推进方案[13]。三维模型分类法提供了多维分类的思路,为高校分类奠定了基础,将高校分为“学术型人才培养和应用型人才培养”两种类型是可取的,但学术型人才培养也由4类高校(广博研究大学、综合大学、综合学院、城市学院)来培养的构想则不符合我国高校实际。

二是陈厚丰的“高校综合分类法”。2008年,陈厚丰尝试从培养目标及学科专业、人才培养、科学研究、社会服务等8个维度,设计中国高校的分类标准及指标体系。如果从基本维度来划分,在学科型、专业型和职业型三大类别的高校中,基本类型和层次只有6种,即综合性、多科性、单科性3种一级类型与研究型、教学科研型、教学型3种二级层次[14]。高校综合分类法最突出的特点是从多个维度对高校进行分类,但从8个维度进行分类,比较复杂,操作性不强。

三是潘懋元的“培养类型和层次分类法”。2009年,潘懋元参照国际教育标准分类,将我国高校分为3种基本类型:学术型大学、应用型本科高校、职业技术高校,并提出了每种类型高校的基本特征和大致范围[8]。潘懋元的分类对克服中国高校单一的学术走向和引导高校多样化发展具有十分重要的指导意义,特别是认为应用型本科高校包括“一部分211工程大学、一般部委属院校、地方高校、民办本科院校以及独立学院”,是理论上的一大突破。但未能进一步细分学术型大学和应用型高校的层次和类型。

表3 高等学校的分类设计(学校数) 单位:所

四是武书连的“大学分类法”。2002年,武书连提出了由类和型两部分组成的中国大学分类标准。“类”反映大学的学科特点,按学科门类及其比例将现有大学划分为13类;“型”表现大学的科研规模,按科研规模大小,将现有大学划分为研究型、研究教学型、教学研究型和教学型4种类型[15]。在大学评价中,设“人才培养”和“科学研究”2项一级指标27项二级指标[16]。武书连从2000年开始已连续15年发表中国大学排行榜,引导考生填报志愿。“大学4型分类法”和大学排行榜,对中国高等教育产生了巨大的影响。“大学分类法”划分依据单一,划分的4种类型与其说是类型,不如说是等级,容易导致高校片面追求层次升格、趋向学术型等弊端,误导应用型、行业型高校片面向研究型大学看齐,最根本的问题在于未能揭示不同类型高校在人才培养类型和科学研究以及使命上的本质区别。

(三)关于高校分类的研究方法述评

一是横向分类与纵向分层、逻辑分类与操作分类。潘懋元、陈厚丰提出,高等教育可以从两个维度去划分:从分类的层面可分为高等教育逻辑分类和高等教育操作分类;从分类的向度可分为高等教育横向分类和高等教育纵向分层[4]。

二是分类学与类型学、实证方法与思辨方法。有研究指出,国外高校分类研究通常遵循两种范式:一是分类学,属经验体系,一般采用实证研究方法和聚类分析技术,用以描述高等教育发展现状,评价高校表现,展现高校有限维度的特征;二是类型学,属概念体系,主要运用思辨研究方法和理想类型法,以调整高等教育结构、预测高等教育趋势和探索高等学校本质为研究指向,多维度地描绘高等教育的结构关系。成功的分类研究总是交替运用了这两种研究范式,实现分类方法、技术与分类思想的综合[17]。

三是欧洲高校分类新方法——大学图。大学图(U-map)是由欧洲委员会(European Commission)资助而开发的欧洲高校分类体系。大学图以利益相关者理论为基础,确定了一个由6个维度(教与学、学生个体、研究参与、知识转化、国际导向、地方服务)、23个指标组成的分类标准,使用者依据真实可靠的数据,绘制出欧洲高校群中某一所大学6个维度及其每一个指标的状态。大学图是对高校分类结果的“自然”呈现。通过大学图,可以了解到每一所高校在6个方面的水平和状态,了解每一所高校的专长和发展重点,但对高校群中的大学相互之间不作比较和分类。这有利于让每所学校选择自己的发展道路,坚持特色发展和差异化发展。特别值得一提的是大学图在指标设计上的创新,如大学图将地方服务作为独立的评价维度,以本地生源学生数、毕业生本地就业人数、地方来源收入三项指标作为衡量学校服务地方发展的程度。大学图中除了科学研究指标外,还设计了知识转化维度的指标(开设公司数、专利数、文化活动、知识转化收入),突出对科学成果转化应用和大学文化引领的评价,体现了大学分类新的导向性。为了引导和促进欧洲高校的国际化和相互之间的合作,大学图专门设计了“国际导向”指标(包括学位留学生、接收的交换学生、送出的交换学生、外国专职教师、国际来源收入),体现出很强的针对性和导向性[18]。

综上所述,目前学界关于高校分类研究的成果集中在国外分类方法的介绍、评述和移植方面,自主研发适合中国国情的高校分类体系较少;提出高校分类框架设想的较多,设计可操作性的分类标准及指标体系较少;高校分类的描述性研究和文献研究较多,实证研究和学理性研究方面较少,引导高校未来发展的预测性和政策建议研究更少。因此,本研究重点在于中国高校分类的依据、标准及新的分类体系,并提出一种新的分类模型。

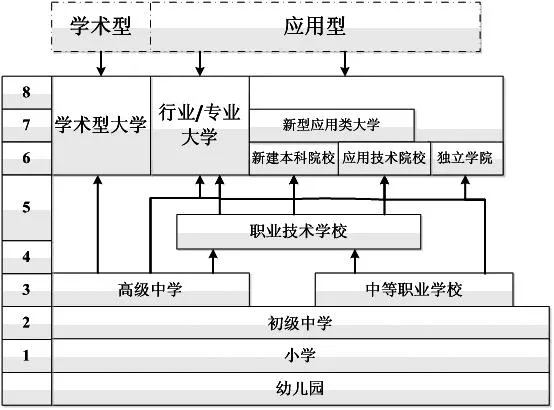

三、高校分类模型

以系统理论、劳动力供求与市场分割理论、高校使命能级理论为基础,按照“先类后层”原则,我国高校分为两大类(学术型和应用型)、5亚类(学术型、行业型、新建/新型本科院校、应用技术院校、独立学院)、4层次(专科、本科、硕士、博士),构建起中国高校分类新的模型(见图1)。

图1 中国高校分类模型

一是学术型大学。根据博士点的多少、硕博士学位与学士学位的比例,将学术型大学分为学术型Ⅰ和学术型Ⅱ两类。学术型Ⅰ指设有研究生院,且授予博士学位点50个以上的大学;学术型Ⅱ指授予博士学位点20个以上的大学。

二是行业/专业型院校。理想状态的行业/专业型院校应以专业硕博士学位为主,兼有学术硕士博士学位。根据博士点的多少、硕博士生与学士学位的比例,将行业/专业型大学分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三类。行业/专业型Ⅰ指设有研究生院且授予博士学位点40个以上的大学;行业/专业型Ⅱ指设有博士学位点,且授予硕士学位点20个以上的大学;行业/专业型Ⅲ指设有硕士点但尚无博士点的院校。三是新建/新型本科院校。新建/新型本科院校指1999年以后升格为本科的院校,根据硕士专业学位点的多少、专业硕士学位与学士学位的比例,分为新建/新型本科院校Ⅰ和Ⅱ。新建/新型本科院校Ⅰ指设有硕士专业学位3类以上的大学;新建/新型本科院校Ⅱ指以本科教育为主,未获得硕士专业学位点的院校。

In this review, we focus on significant second-line studies and subsequently propose a therapeutic algorithm for PDA.

四是应用技术类型院校。这类院校主要由新建本科院校和独立学院转型而来,举办本科职业教育。这类院校将大胆探索与地方政府和企事业单位教育资源共享的新模式、新机制,特别是在“校地合作”良性互动中,建立共生共长、互利共赢的新型伙伴关系[19]。

五是独立学院。这类学院是依托成熟本科院校举办的民办性质院校,绝大多数定位为应用型院校,部分独立院校可发展为应用技术类型院校或新建/新型本科院校。

六是专科层次职业技术院校。目前未授予学位的,建议授予副学士学位。可以根据是否为示范校分为国家级示范校、省级示范校和普通校3类。

四、高校分类标准与多维分类

根据上述分类模型,本文从课程计划、学位结构、学科构成、办学主体、师资结构、科研成果及转化、毕业生去向、服务面向8个维度对我国高校进行了分类。

(一)课程计划

人才培养是高校的根本任务。当前及未来经济社会所需的人才结构是高校分类的根本依据,课程计划及相应的培养目标则是不同类型(层次)人才的根本标准。以课程计划为标准进行高校分类,是世界高等教育和高校分类的一种主要做法和共同趋势。联合国教科文组织制定的《国际教育标准分类法》、德国大学分类法、潘懋元的分类法、马陆亭的分类法都以课程计划为基础进行分类。以课程计划为分类依据,我国普通高校分为两大类,即学术型高校和应用型高校,并进一步细分为5个亚类,即学术型大学、行业/专业型院校、新建/新型本科院校、应用技术院校和独立学院。与以往分类不同,本文将应用型高校分为了4个亚类,明确地将行业/专业型院校和独立学院界定为应用型。应用型高校数量相当庞大而且构成十分复杂,将其细分为4亚类是非常必要的。山东已将所有省属高校分为应用基础型、应用型、技能型3种类型[20]。应用型高校既可以举办普通高等教育,也可以举办专科以上层次高等职业技术教育,同时对接专科层次高等职业教育。

(二)学位结构

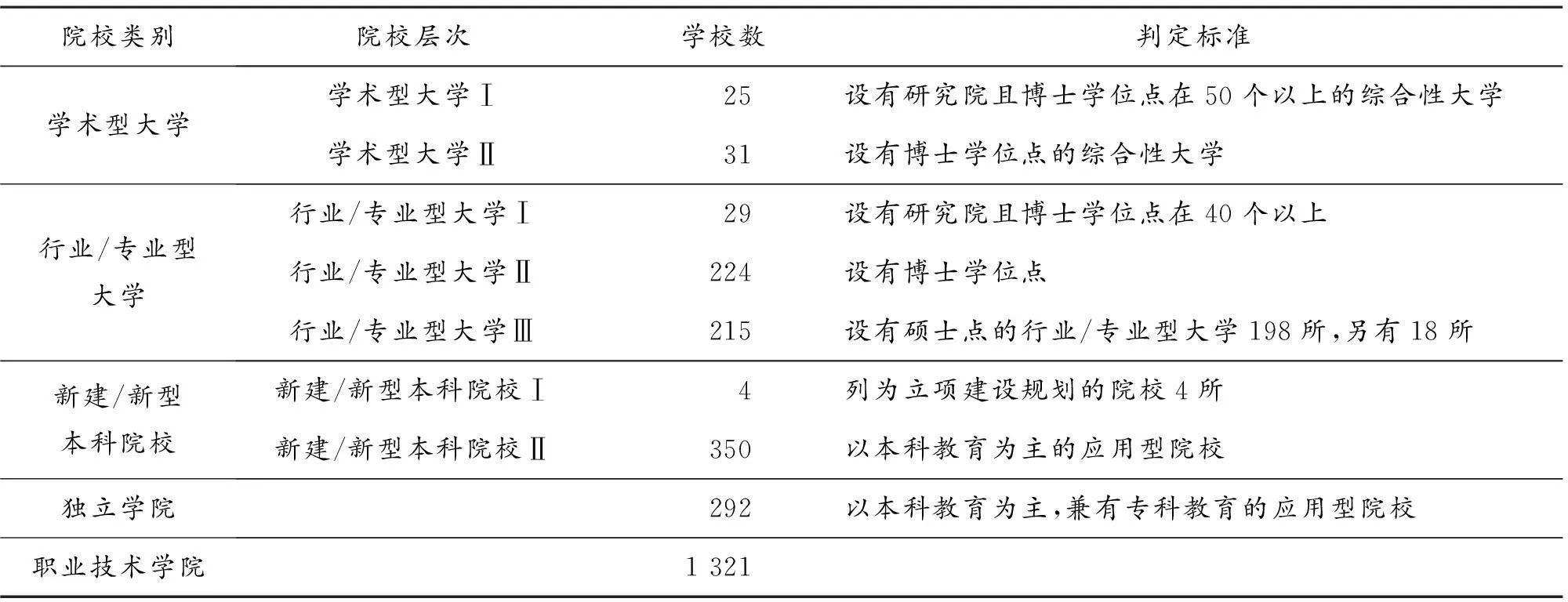

以学位结构为依据将高校进行层级划分,其实质是强调大学的研究功能。一所大学授予学位层次越高,输送出的获得博士学位者越多,说明教师和学生的研究能力越强,大学的能级也越高。所有的大学都具有研究与教育相统一的两个功能,但这两个功能因不同的大学而有不同的比重。不同类型大学之间存在研究功能的强弱与大小之分,这是难以否认的事实。作为大学分类的标准,研究功能被当作第一或主要的依据,在这个意义上不得不说是理所当然的[11]。 以学位结构为依据,将我国普通高校分为4个层次(见表4):博士学位大学(学术型Ⅰ、学术型Ⅱ和行业/专业型Ⅰ)、硕士学位大学(行业/专业型Ⅱ、行业/专业型Ⅲ和新建/新型本科院校Ⅰ)、学士学位院校(新建/新型本科院校Ⅱ和独立学院)、副学士院校(目前未设置副学士学位,相当于职业技术院校)。

表4 中国高校分类系统表

(数据来源:根据2014年教育部发布的数据整理。随着学位点变化和院校设置变化,表中学校数也会随之变化。)

(三)学科构成

以学科构成为依据,本文将高校分为综合性大学、多科性大学和单科性大学,同时将12个学科门类分为4大类:人文科学类(包括哲学、文学、历史学、艺术学)、社会科学类(包括经济学、管理学、法学、教育学)、自然科学类(包括理学、工学、农学)和医学类。把拥有3~4大类的大学称为综合性大学;由2大类构成的称为多科性大学;仅有1类的称为单科性大学。高校是否由单科性发展为多科性、由多科性发展为综合性,取决于区域内各高校的分工和高校服务区域内产业结构调整与升级发展所带来的人才类型和层次的变化。一些新建本科院校和行业/专业性大学盲目地从单科性大学发展为多科性大学,或者从多科性大学发展为综合性大学,其结果是丧失了已经形成的优势和特色,新生长的学科专业在相当长一段时间内缺乏竞争力。究其原因,一方面是某些大学贪大求全所致,另一方面是政策误导的结果。关于大学设置学科和专业数的规定以及流行的大学排名,其实是引导单科性大学向多科性大学、多科性大学向综合性大学发展。

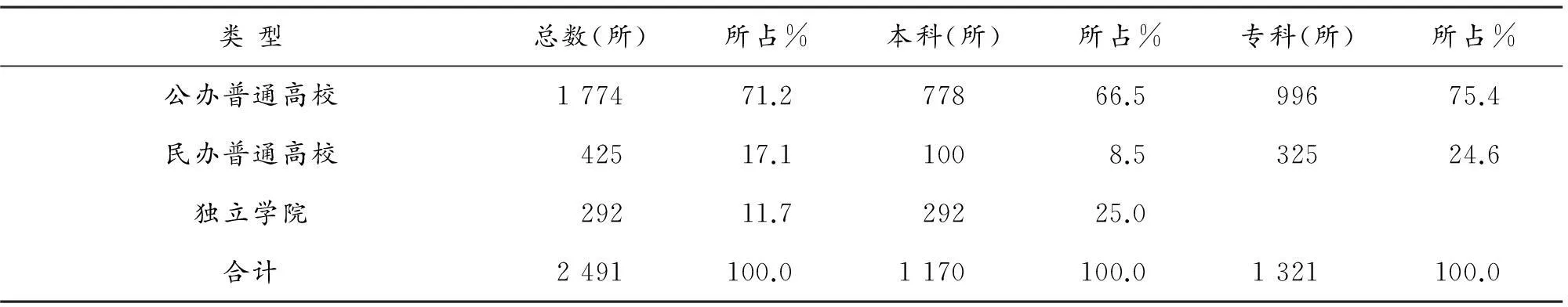

(四)办学主体

以办学主体为依据,本文将高校分为公办院校和民办院校(含独立学院)。全国公办普通高校、民办普通高校、独立学院分布见表5。其中全国公办普通高校1 774所,民办高校717所,两者之比为7∶3。

表5 2014年中国高校按办学主体分类

(数据来源:2014年12月4日教育部公布的高等教育学校数)

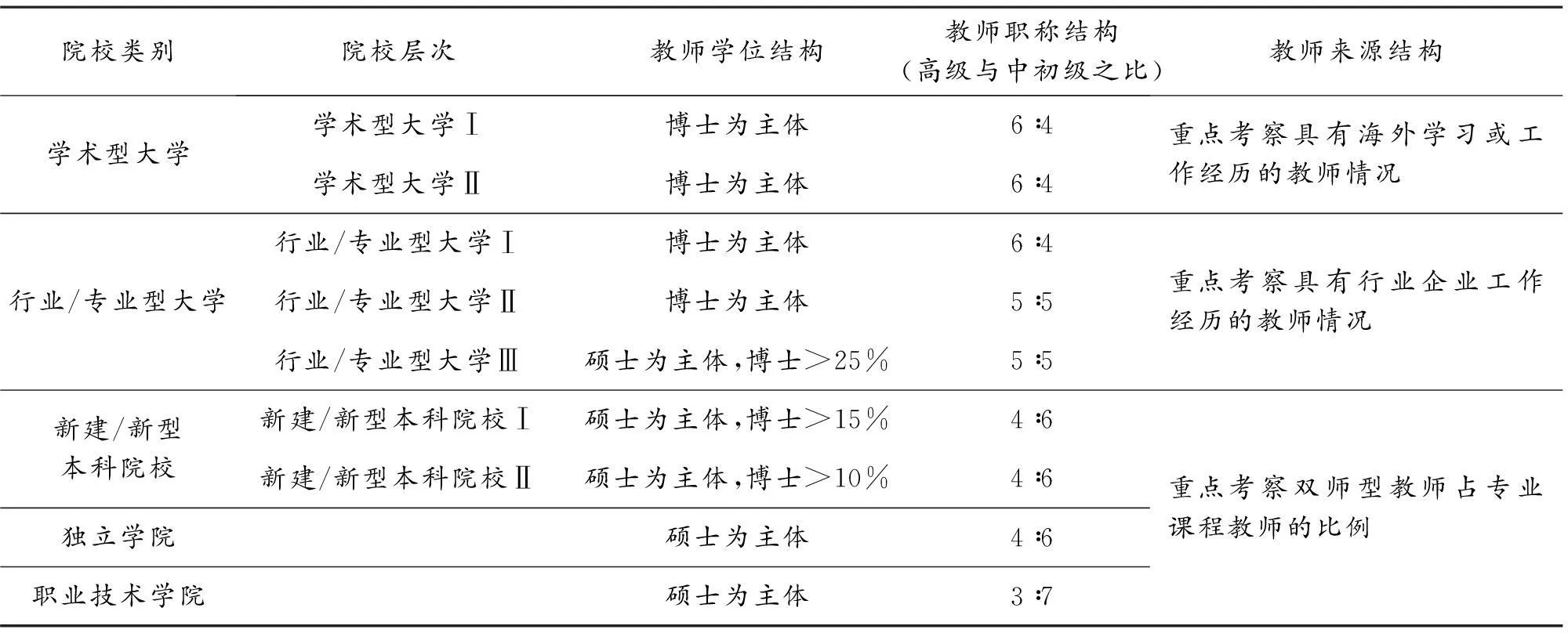

(五)师资结构

师资结构是大众化高等教育系统下高校分类的一项辅助指标。硕博士学位教师比例和高级职称教师比例高低,是区分高校层次的重要指标。而有海外学习或工作经历和行业企业工作经历或“双师型”教师比例高低则是区分学术型大学与应用型院校、职业技术院校的重要指标(见表6)。

表6 按师资结构分类情况表

(六)科研成果及转化

科研成果及转化也是大众化高等教育系统下高校分类的一项辅助指标。根据科研取向、科研成果及转化的情况,可以将大学分为4种类型。学术型大学以原创性基础研究和高新技术研究为主,解决国家主导行业重大核心技术、共性关键技术难题,产生原创性科研成果,提升科学技术水平,服务国家和区域战略决策;行业/专业型大学以应用基础研究和应用技术研究为主,解决行业企业重大核心技术、关键技术难题,注重成果转化与推广,促进行业发展[21]。新建/新型本科院校以应用技术研究为主,同时开展教学研究,主要解决地方或行业中小型企业的技术问题、现实问题,注重成果转化与推广,服务地方/行业发展。职业技术学院以教学研究和应用技术及转化研究为主,注重跟踪行业企业的新技术、新工艺、新操作、新标准,以新技术、新成果促进中小企业技术转化、应用、推广和向教学转化为重点。

(七)毕业生去向

毕业生去向是大众化高等教育系统下高校分类的又一项辅助指标。根据本科毕业生就业创业、考研升学的比重,将高校分为为职业做准备的应用型高校和为攻读高一级学位做准备的学术型高校。根据麦可思调研结果,新建本科院校、地方成熟本科院校和985大学与211大学本科生考上研究生的比例分别为5%、10%、20%左右。据此,将本科生考上研究生超过20%的,且重视文理基础教育和通识教育的高校,划分为学术型高校;将本科生考上研究生低于20%,以直接就业为主要目标的高校划为应用型高校。

(八)服务面向

以学生入学来源和就业流向的地域为依据,本文将高校分为全国型、大区型、省域型、地市型。全国型指在全国范围内招生和就业;大区型指主要面向大区域招生和就业;省域型指主要在本省(市、区)范围内招生和就业;地市型指主要面向本地级市(州)招生和就业。省域型高校和地市型高校统称为地方高校。近年来,尽管地方高校招生和就业的省份在扩展,但是本地招生和就业的仍在60%以上。地方高校毕业生就业以地市、县城、镇乡及农村为主,在中小企业尤其是在民营中小型企业就业的比例逐年提高。

五、结语

我国普通高等学校的数量、种类、结构尽管可能会不断地处于变化之中,但将我国高校分为“两大类、五亚类、四层次的分类模型”将会相对稳定。根据这个模型,每一所高校都能根据自身特点找到自己在整个高校系统中的位置,从而确立合理的办学定位。

参考文献:

[1]中华人民共和国教育部.高等教育学校(机构)数[EB/OL]. [2015-03-31].http://www.moe.edu.cn/publicfiles/business/htmlfiles/moe/s8493/201412/182068.html.

[2]搜狐教育.985,211高校到底有哪些?[EB/OL]. [2015-03-31]. http://learning.sohu.com/20150116/n407844470.shtml.

[3]中华人民共和国教育部. 各级各类学历教育学生情况[EB/OL].[2015-03-31].http://www.moe.edu.cn/publicfiles/business/htmlfiles/moe/s8493/201412/181593.html.

[4]潘懋元,陈厚丰.高等教育分类的方法论问题[J].高等教育研究,2006(3):8-13.

[5]周长春.高校分类分层标准的探索[M].北京:研究出版社,2002.69.

[6]谢安邦.比较高等教育[M].桂林:广西师范大学出版社,2002.70.

[7]肖昊,江娟.高校分类标准:尺度与根据[J].华中师范大学学报:人文社会科学版, 2013(5):147-153.

[8]潘懋元,董立平.关于高等学校分类、定位、特色发展的探讨[J].教育研究, 2009(2):33-38.

[9]邹晓平.高等学校的定位问题与分类框架[J].高教探索, 2004(3): 9-12.

[10]郭洁.2005年版卡内基高校分类标准解读[J].教育发展研究,2006(5A):83-85.

[11]天野郁夫.高等教育的日本模式[M].陈武元,译.北京:教育科学出版社,2006.198-202.

[12]马陆亭.我国高等学校分类的结构设计[J].北京大学教育评论,2005(2):101-107.

[13]马陆亭.建设一流的高等学校体系[J].中国高教研究,2009(9):23-25.

[14]陈厚丰.中国高校分类标准及指标体系设计[J].高等教育研究,2008(6):8-14.

[15]武书连.再探大学分类[J].科学学与科学技术管理,2002(10):26- 30.

[16]武书连.中国大学评价[J].科学管理研究,2010(4):6-13.

[17]雷家彬.分类学与类型学:国外高校分类研究的两种范式[J].清华大学教育研究,2011(4):111-118.

[18]陈凡,吴跃文.欧洲高校分类新动向:大学图[J].中国高教研究,2012(2):48-51.

[19]孙泽平,赵立兵,周洪亮.制度变迁与文化转型: 新建地方本科院校发展的内在动因[J].重庆高教研究,2014(3):37-40.

[20]魏海政.山东推进高校分类管理:省属高校分为应用基础型、应用型、技能型三类[N]. 中国教育报,2012-11-06(1).

[21]潘懋元,王琪.从高等教育分类看我国特色型大学发展[J].中国高等教育, 2010(5):17-19.

(责任编辑杨慷慨)

A New Model of Classification for the Higher Education Institutions in China

HE Wanguo, YANG Zhengqiang, CAI Zongmo

(Chongqing University of Arts and Sciences, Yongchuan Chongqing 402160, China)

Abstract:It is a worldly difficult issue of classification for the higher education institution, but it is the basic and precondition to design the policy of classification development. Through the comparison and analysis of the main classification methods in China and abroad, the reasonable factors are borrowed. Based on the principle of “category first, level after”, a new model of classification is put forward, in which the eight dimensions are classified including the course plan, degree structure, discipline construction, the main body of running school, faculty structure, scientific results and the transformation, occupation of the graduates, service.

Key words:classification of higher education institution; new model; standard; dimension

引用格式:武玉洁. 高等教育系统分化与多样性维护的述评——基于组织学角度的分析[J].重庆高教研究,2015(3):77-82.

Citation format:WU Yujie. Review of Differentiation and Diversity Maintenance of the Higher Education System——the Analysis Based on the Angle of Histology[J].Chongqing Higher Education Research,2015(3):77-82.

■ 高教管理